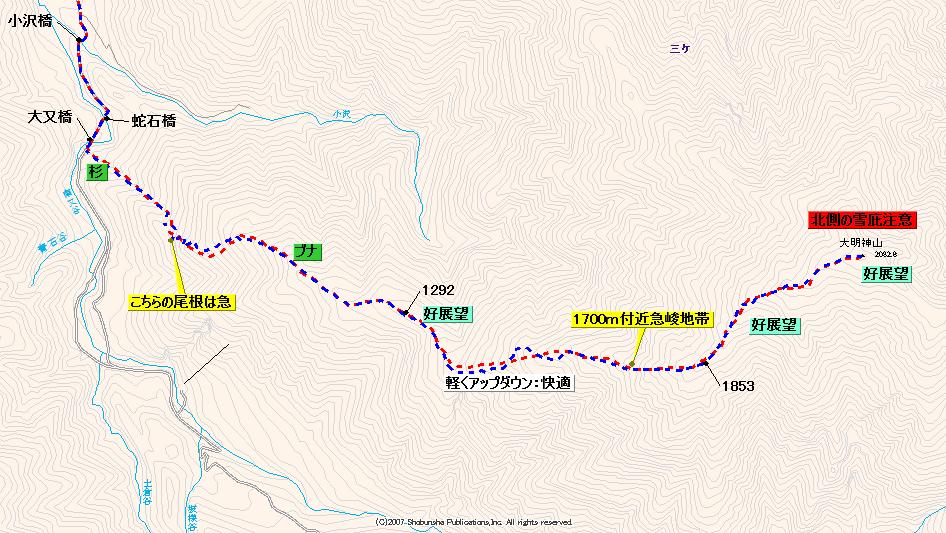

2006年4月後半、北陸の雄であるEAS氏が、南又谷からの尾根を利用して登頂を成し遂げた。それまでは阿部木谷を遡上し、毛勝谷を左俣とするならば、右俣にあたる大明神沢を詰めて行くルートしか表に出ていないようであった。したがい狙う場合はデブリや起こるであろう雪崩との心理登山でもあると思っていた。大明神山=嫌な場所と思っていたのだが、EAS氏の登頂により少し追い風が吹いて来た。すぐにでも足跡探しに行こうかと思ったが、行ける日が氏の登頂から2週ほどずれてしまい、だいぶ遅い時期でもあり雪の状態を思ってその年は諦めた。カンジキで歩き上げるなら行ったのだが、ここはスキーで行きたい場所であり、その後もタイミングを見計らっていた。

この2006年以降、インターネット上にこの山の登頂記録がちらほらと載る様になった。登れないであろう場所が、なんとか登れるようになったので、この山に火が点いたようだった。EAS氏の登頂に続き、薮山登山家のMLQ氏もすぐに足跡探しに出向いて山頂を踏んできている。MLQはスキーをしないので、5月に入っても適期だった訳だが、全国区のMLQの報告により、益々メジャーな山になりつつあった。そして私はと言えば、毎年気にしつつ、既に3年が経過していた。そして今年もEASの報告が上がり、行き時を見計らっていたら、有難い事に高速道路一律1000円法案が決まり、300キロほどの距離が懐においてもかなり近くなった。そしてこの日がやってきた。

0:43家を出る。高速のインターに向けて走っていたが、何か忘れ物をしているようで気になりつつ居た。停まって考えればいいものの先に進みたい。ボーッとした頭で思い返してみると、前週使って干しておいたグローブを忘れていた事に気がついた。再び取りに戻りリスタートとなる。高速道路に乗ると流れは多く、やはり1000円効果と言えよう。しかしこれまではあまり見る事がなかった事故がちらほらあり、妙高エリアでは車が横転していたり、北陸道に入っても赤色灯を回転させた車が5台ほど並んで事故対応している場所もあった。利用者が増えれば、比例して高速道路での事故も増えるわけで、スピードが速い分、事故も大きい。注意せねばならない事柄であった。途中1度の休憩を入れて、魚津インターを降りる。そして県道53号を南進して行くが、コンビニは一軒も無く、今日は非常食のみでの登行と割り切る。

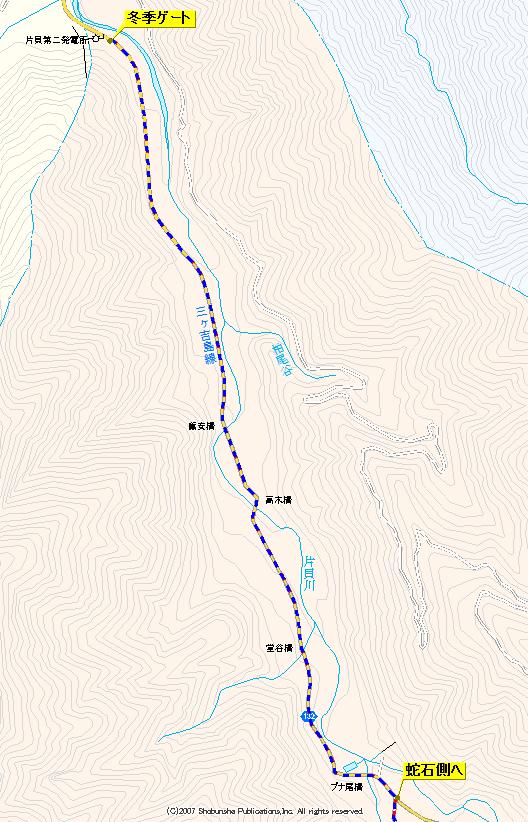

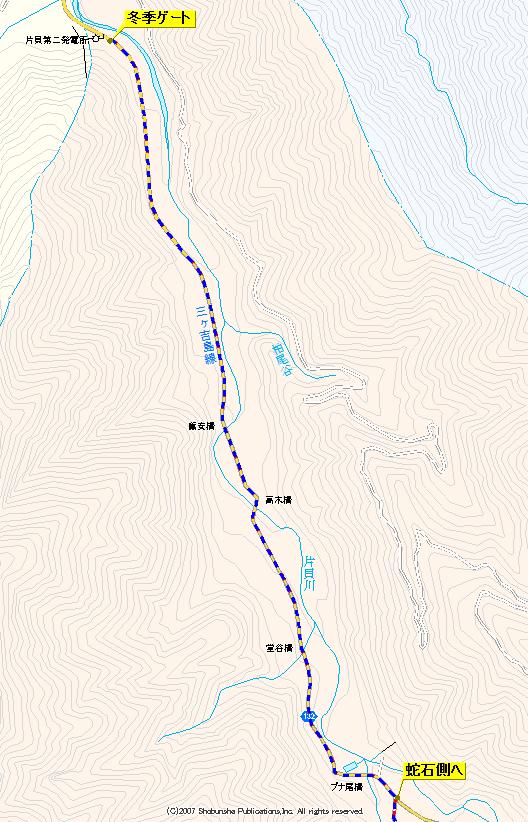

目指していた片貝第二発電所前に到着する。家を出てからからちょうど3時間。距離こそあるが高速道路のおかげで速いものである。この先の道路は丸パイプによりゲートされており、その前に長野ナンバーのワゴン車が停まっていた。“この人もスキーヤーか”と思いつつ、後に行きシュラフに潜る。しかし待てよ、寝ている場合でない。連日気温が高く、今日も好天。シールに団子が出来、重い板で難儀する光景が予想できた。すぐに窓を全開にしてシールにシールワックスを塗って乾かす。すっぱい臭いが室内に充満し、あたかも酢飯のお櫃に入っているようであった。そうこう準備をしていると4:30、ワゴン車の人が動き出した。やはりスキーヤーかと覗くと、その方のヘッドライトで見える姿は、ウエダーを着ている。“釣師か”と、残念に思ったり、安堵したり・・・。残念に思ったのは、この人のトレールが伝えると思って期待した部分であり、安堵したのは、他人を気にせず静かな山歩きが出来ると思ったからであった。スキー靴が古くなってきたので、内部のパッドが劣化してきている。それを補うように足の方にクッション材を多数張ってゆく。そろそろ靴を新調せねば・・・。雪の状態が判らないので汎用性を効かせるためにワカンジキもザックに括りつけ、当然ピッケルも持つ。そして折りたたみのマウンテンバイクを下ろし、準備完了。

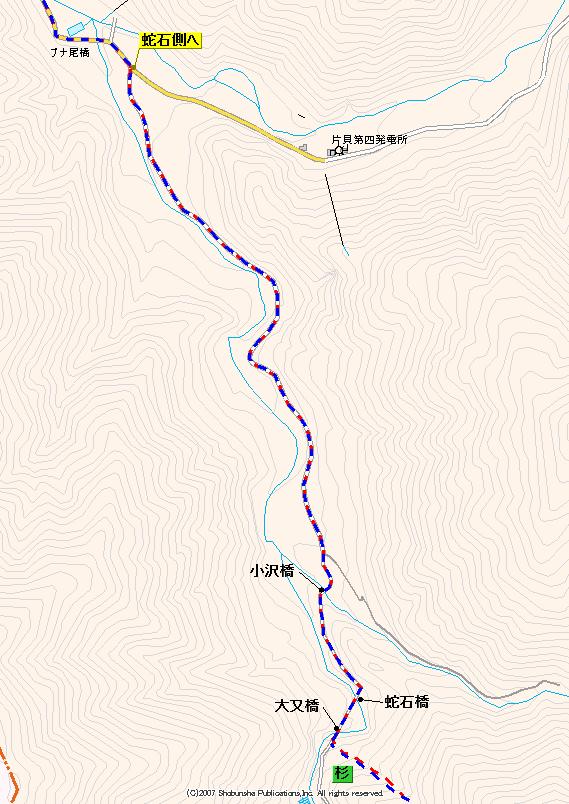

5:05自転車も持ち上げ、ゲートを越えてゆく。水平道のようであるが、僅かに登り勾配であり、そこをガツガツと漕いで行く。先にスタートしている釣師の姿を追っているのだが、もう既に川に降りつつ遡上しているのか、その姿を見る事は無かった。自転車利用は久しぶりであり、慣れないサドルに座っているせいか腰が痛くなった。少し長い時間運転すると腰痛が出るのだが、今回もそれに近い感じであった。ちょっとした登り勾配も乗ったままでは腰に辛く、押しつつ登っていた。すると、スタートから20分ほど経過したところで、後から一台の白い四駆が追い越して行った。追い越し際にナンバーを見ると富山ナンバーを確認できた。ゲートを越える時にゲートの仕組みを見ているのだが、丸パイプに穴があけられ、支柱からのブラケットがそこに通っていて閂になっていた。そこに南京鍵がしてあり、鍵を持っている人しか通過できない事になる。この先の発電所の方なのかと思ったがまだ時間は5時台、そして先の方は除雪もしていないだろうからと、不思議に思いつつ自転車ハイカーは行く。

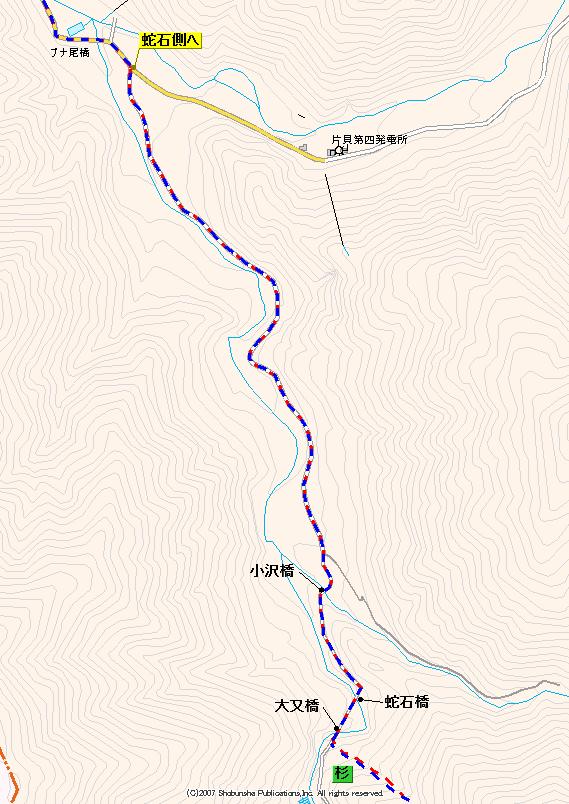

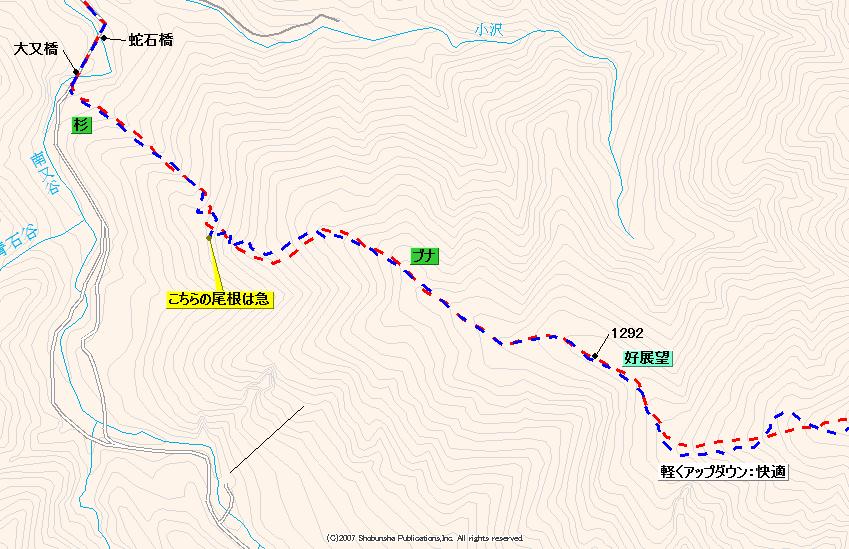

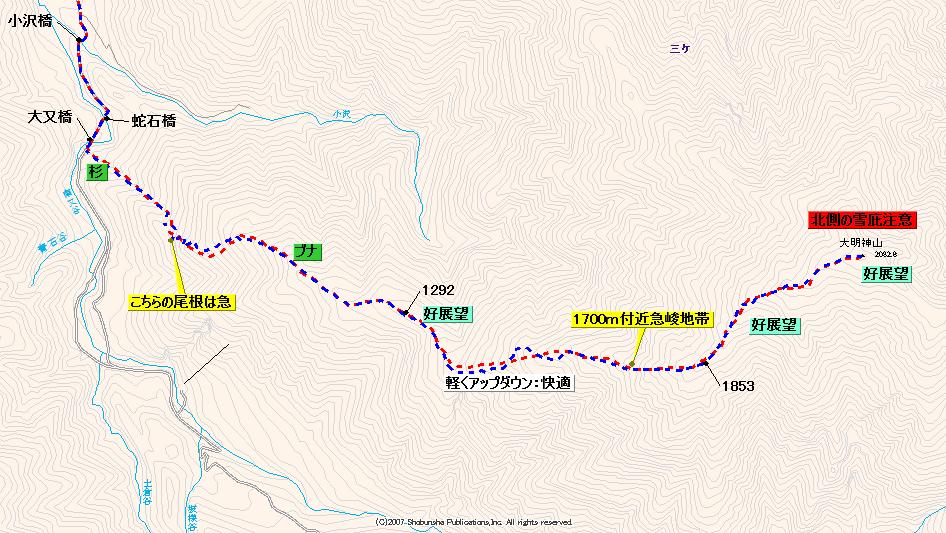

ゲートから30分ほど。「蛇石」への分岐があり、それに従い右側への林道に入って行く。ここからはダートになり、小石を巻き上げながら進んで行く。11番巡視路の手前で少し雪が見え出し、少し我慢して雪の上にタイヤの轍を残しながら進むと、その先で再び雪が切れる。しかし進めるのはそう長くは無く、すぐに再び雪が林道を覆いつくし、スタートからほぼ1時間の場所で自転車をデポする。すぐに板を履いてスキーを滑らせて行く。進む毎にシールが水分を吸って、足に重みを感じてゆく。上の方はどうなる事か、シールトラブルや腐った雪に難儀する様子も予想できた。ここ連日、好天過ぎているのだった。10番の巡視路を左に見て杉林の中を進むと、立派な作業小屋が見えた。開放小屋ではなく、入口は鍵のかかったシャッターで閉ざされていた。それを右に見ながら林道を詰めて行く。少し進むと、再び「蛇石」を示す分岐標識があり、それに従い右側の道を選んで進んで行く。この先、小沢橋と蛇石橋間は雪が無く、水を吸って重くなったスキーを持って通過、蛇石の前から再び雪が乗って伝ってゆく。そして赤い欄干の大又橋が見えてきた。その先には杉の植林帯があり、そこから僅かに左に視線をずらすと、一本の小沢の筋が上にあがっている。これを伝うようだ。

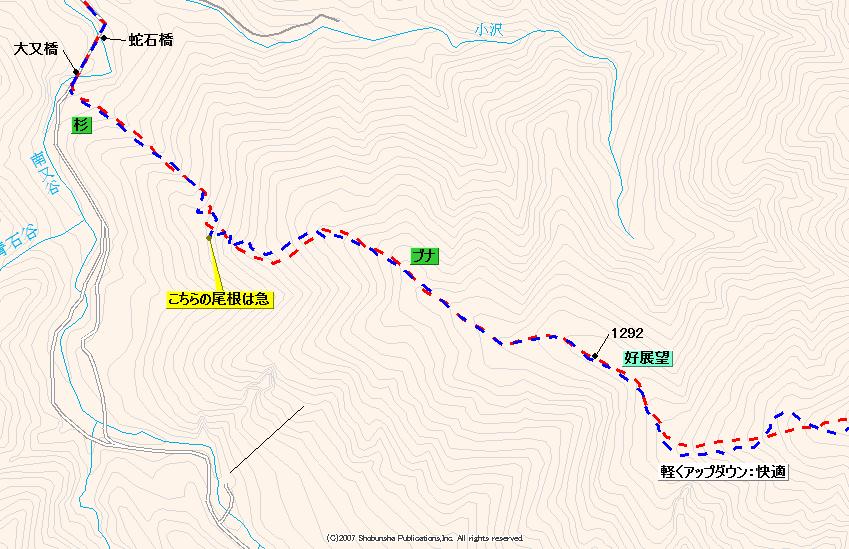

大又橋を渡り右岸に移ると、その先山手側には登り易いようにプラスチックの階段がつけられており、そこを上がって行く。周囲は最近伐採されたような新しい年輪を上に向けた木も多く、前年度末辺りに作業された跡のようであった。そこを横切るようにトラバースし沢の中に入る。耳を澄ますと足の下からは流れの音がしている。そろそろここを伝えるのも最後か、踏みぬきはしないかとドキドキしながら足を上げてゆく。途中にはデブリが酷く、流れが出ている箇所も多々あった。それらを避けながら上を目指す。ここを滑り降りる想定もあったが、雪の上には落石も多く、その多さから下りはカンジキでの下降であろうと思えた。

沢を登り上げ、その狭さから開放されるが、この先の地形はけっこうに急峻。ここはシール頼みの登行であるのだが、ズリズリとグリップしない。既にこの時間で腐っている。参った。右側の尾根に乗ってしまおうか、左側の主尾根にズレようか、そんな事を思いながら九十九折を切ってゆく。途中で右側の尾根に乗ると、そこには白い荷紐が尾根上に続いていた。しかしその尾根を見上げると、到底スキーで上がれるような傾斜に見えない。再び谷斜面内に入り、次は北側の主尾根に向けてトラバースして行く。だがこちらも簡単ではない。雪が繋がっていればいいのだが、時折切れている場所もあり、笹に掴まり、黄色く咲き出したマンサクを掴みながらずれて行く。主尾根に乗ると雪の状況は安定し、そこそこの斜度を保ちながら上にあがって行く。一見緩やかではあるが、ヒールサポートは最大位置にするほどの斜度で登って行った。

尾根上には、このあたりでサンカンスギと呼ばれる杉の巨木があり、洞杉とも言えよう、懐に洞穴のような空間を抱いているものもみられた。なにかこの辺りの長老の前を通過するような気持ちになり、少し背筋を伸ばして通過して行く。この巨木の前のブナにも、先ほどの荷紐のマーキングが縛られていた。1150mを越えると、やっとなだらかな尾根形状になり、前方の遥か高い位置に大明神山の頂を望むことが出来る。少しアップダウンがあるので、ヒールサポートを細かく調整しながら行く。雪の上には二人分の登行の跡と、滑走の跡が見られる。やがて1ヶ月が経過するが、3月18日のEASパーティーの跡なのか、真偽は判らなかった。日差しは強く、雪は完全に緩い。ちょっとした傾斜でも板が流れてゆく場面があり、余計な筋肉の疲れがあった。足許に注意しつつ、手にはカメラが手放せないほどに周囲の景色を楽しんでいた。

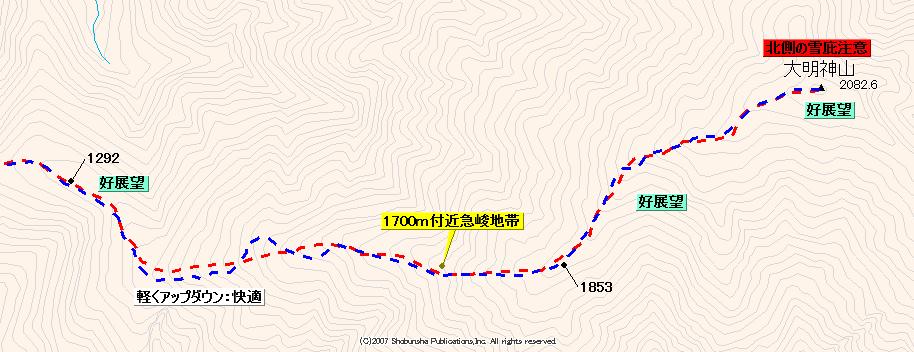

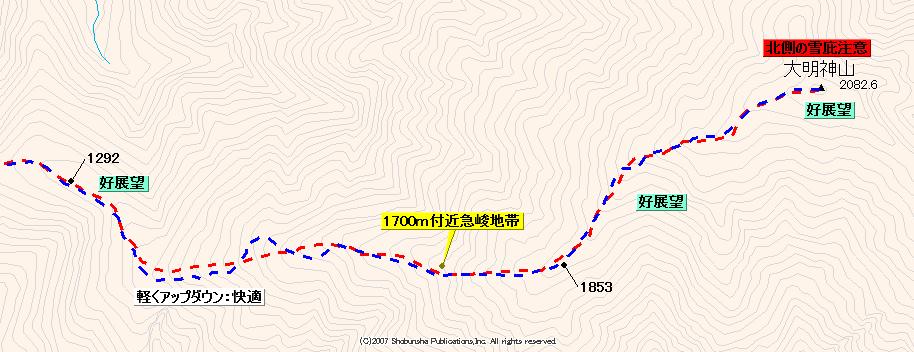

途中のチェックポイントとなる1292高点を通過。ここはテン泊には適当ななだらかな大地で、大明神山側の迫力のある展望もある。その方向を見上げると真っ青な空に一筋の飛行機雲が横切ってゆく。なんとものんびりした絵であった。ただ、予想以上に進度が遅い。少し急がねば・・・。しかし雪が重い・・・。この先暫くはなだらかな地形が続く。この尾根の核心部は1700m付近のようだが、その手前、1600m付近にもやや急勾配の場所がある。次に来る練習とばかりに、九十九折を切って上がって行く。地形図ではなだらかに書かれているから、ここは雪の仕業か。そしてその1700mの急傾斜地に入る。途中には大きなクラックが口を開けており、この斜面の雪の緩さもそれから想像が出来た。「雪崩れるな」と祈りながら、狭い尾根を細かいターンを繰り返してゆく。本当はもう少し北側斜面を使いたいのだが、雪崩れ出せば斜面全体が行ってしまいそうで、堅実に尾根通しで行く。クラックの口は3mほどの幅で等高線に沿うように20mほど横に広がっていた。そこの段差を乗り越えて、その上からはスキーのカニ歩きをした階段状のトレースが見られた。登りだったのか、下りでここを慎重に下ったのかは判断できなかった。ここを難なく越えると、その先はもう危険箇所は無く、安全地帯。南側には大日岳の稜線。そしてそれら稜線を支配下においているかのような剱岳の姿が見える。ここから見える剱岳は、周囲の山に比べると荒々しい姿だが、他の角度から見るいつもの鋭さは無く、柔和な剱岳が見えるようでもあった。

1853高点に上がり、山頂側を見上げる。どうやら下から見えていた山頂は、1950m付近の肩の様で本当の山頂はまだその先にあった。少しニセピークと思しき高みに、何度かぬか喜びをしながらスキー板を滑らせて行く。この1853高点からの尾根は、雪庇こそ無いが、誤って南側に落ちようものなら、止まる事無く釜谷まで900mほど落ちてしまいそうな斜面があった。尾根の頂点を暫く歩いていたが、谷側に吸い込まれそうな錯覚を抱き、慌てて北側に少しずれてトラバースして行く。先人のトレールもそこにあったので、感じる事、思う事は一緒であったであろう。1950mの高み、次の2000mの高み、そして一つ手前の2030mの高みと続き、次が最後の大明神山の本当の山頂部が待っていた。

12:35大明神山登頂。いやはや7.5時間ほど要してしまった。カメラを構えながらぐるぐると周囲をレンズに収めてゆく。苦労して登った甲斐のある山頂で、次に狙う駒ヶ岳から続く稜線は、しっかりと目に焼き付けた。山頂部をその駒ヶ岳のある北側に進むと、途中で全身が凍りついた。どうやら足の下は谷側に張り出した巨大な雪庇の上なのだった。北側尾根に続く雪庇を見下ろして気が付いたのだが、大日岳の大崩落事故を思い出すかのように、振動を与えないように後ずさりした。すると山頂部の南東側には雪面から20センチほど顔を出した2本のシノダケがあり、その先には「MAC」と書かれた三角の赤布が付いていた。日付が無いので今年の登頂なのか定かでないが、シノダケを抜き上げると1.6mほどの長さがあり、再び軽く差しておいた。付近にはカンジキトレースがあり、もしかしたら、このまま毛勝山を目指したマーカーだったのかもしれない。腰を下ろしゆっくりと白湯で腹を満たす。非常食のカロリーメイトが甘く美味しかった。トランシーバーを握ると、岐阜から能登観光に行くご夫妻が応答してくださり、長らく楽しい会話が続いた。下りもあるのでのんびりはしていられないのだが、殆ど登り返しは無く、重力に任せて板を滑らせて行けばいいので、さほど時間を気にする部分は無かった。再びここを登る事があるだろうか。次に来る時は、もう少し雪が堅いか、パウダーを求めて上がって来たい。今日は流石に緩くてこづった。休憩時間中シールを干していたが、時間が経過しても乾かず水分を吸ってずっしりと重くなっていた。軽く板にワックスを塗って、いざ滑走。

腐れ雪だが良く滑る。あまりの快適さに、何度も立ち止まって周囲の景色をカメラに収める。先ほどまで苦労して上がってきたトレールを横目に、一気に高度を落としてゆく。雪崩が怖いので、あまり広範囲にシュプールを刻めなかったが、これだけ雄大に滑れると、スキーを持ち上げた甲斐もある。1700mの核心部は、ことに気を使って細かくターンをしながら下って行く。折角の登りのトレールを崩してしまったが、安全通過は尾根上の選択しかなかった。雪はザラメを通り越して、シャーベットに近かった。板と雪との間に水の膜が出来て、それにより良く滑るのだと感じていた。

1293高点帰り。何度もカメラの為に立ち止まったので、山頂から40分ほどかかっているが、それが無ければ20分ほどで下って来れたであろう。この先も軽快に板を滑らせて行く。本当はスキーアイゼンがビルトインしている長い板を持ち込もうと思っていたが、今日の130センチの板は、面白いように斜面上を操れた。アイスバーンならアイゼンが欲しかっただろうが、今日の板の選択は大正解となっていた。1050mまで一気に滑り降り、今日の核心部に入る。尾根の核心部としては1700mの通過で間違いないのだが、雪の状態からは、ここから下が本日の核心部となる。少し南側にズレながら谷に入って行くのだが、途中で雪が切れ、板を外して薮を降りて行く。そして雪が乗り出すと再び板を履く。しかし滑りになるほどには状態は良くなく、滑ると言うより、ずり落ちるように高度を下げていた。

沢の源頭となる谷が狭まった場所で板を外し、カンジキに切り替える。ここの判断は正解で、滑りたくとも滑れるようなものではなかった。デブリ帯を越えどんどん高度を下げる。すると、危なそうなブリッジに乗った途端、周囲3m四方の雪がドスンと抜け、水面に落ちた。ここは水面と雪面との高低差が少ないのでいいが、大きな谷だったら命取りにもなる。現地では怖さは感じなかったが、残雪期の危険な部分を感じ取る。そして目の前に赤い欄干の大又橋が見えてくる。気が緩んだのか、カンジキの反対側を踏んでしまい、最後に大転倒。やはり気を抜いては・・・。植林帯の中に入ると、驚いた事に沢山のトレースがあった。どこまで入ったのか。尾根伝いで入って、私とどこかですれ違ったのか。林道に降り立つと、そこにも沢山トレースがあり、一部は南又谷を奥に詰めて行っていた。それと既に引き返して下っているトレースも見える。皆カンジキを着けずにのつぼ足である。“まずい デポしてある自転車が盗まれる場合も”と思い、気が焦る。大又橋の場所からは断続的に雪が切れるので、カンジキは外し、先を行くトレースに足を乗せてゆく。下っているパーティーは相当な人数のようである。どこまで入ったのか。私が入った時には無かったから、後から入って先に下りている。雪が緩くて途中で諦めたとも考えられる。はてさて。

小屋のある杉の植林帯を抜け、明るい林道を下って行くと、見覚えのある白い四駆が見えた。往路で追い越して行った車が停まっている。その前にはデポした私の自転車もある。自転車が有る事に安堵したのだが、その反面、この乗用車の侵入が気になった。山屋なのか釣師なのか・・・。とどのつまりは間違いなく南京錠の鍵を持っていることになる。合鍵はどれだけ出回っているのか。

さて自転車での下り。ダート林道を一気に下って行く。路面はかなり荒れているが、そこはマウンテンバイクのブロックタイヤがカバーしてくれ、ガリガリと小砂利を分けながら降りてゆく。林道の分岐点まで一度も漕ぐ事無く、そこで舗装路に乗ると、さらに加速し風になる。久しぶりの自転車、こんなに気持ちがいいものかと感激する。すると、ゲートまで1.5キロほど手前の場所に二人のスキーを担いだパーティー。さらに1キロ手前に10人(男女)ほどの、これまたスキーパーティーが居た。どうやら林道のトレースは、彼らのものだったようだ。皆ヘルメットを被り、ザックや持っている物からは猛者の風格が見えていた。その横を涼しい顔をして通り過ぎる。なんとも言えない快感である。自転車に跨って、なんと14分でゲート到着。この先も自転車が癖になりそうでもある。ここは地形が適当であり、帰りは殆ど登り返しは無い。自転車を持ち込めば楽しく風になれるのであった。暖かい日で、疾走しながら受ける風が非常に気持ちよかった。

ゲート前には私以外はみな富山ナンバーの車だった。長野ナンバーの釣師は既に居なくなり、車道を歩いていた方も全て富山の方だったようだ。自転車を畳んで車に仕舞いこみ、装備を解き着替えをしていると、先ほどのパーティー一行が到着した。ゲート前の道路にザックやスキーが広がり、なんとも残雪期の風景となっていた。にこやかに横目で見ながら帰路に着く。

さて振り返る。ただだた雪が緩かった。もう少し決行日前の気温を気にして入れば良かったかも知れない。でも今回の天気はすばらしく、結果的に山頂は踏めたのでヨシとしたい。シールワックスを塗っていなければ、かなり酷い事になったかも。従い出発前の塗布作業は正解だったと思う。登りは辛いが、下りはとても楽しい尾根だった。私は同じ山には複数回登る事は稀だが、これなら数度足を運びたい場所であると感じた。