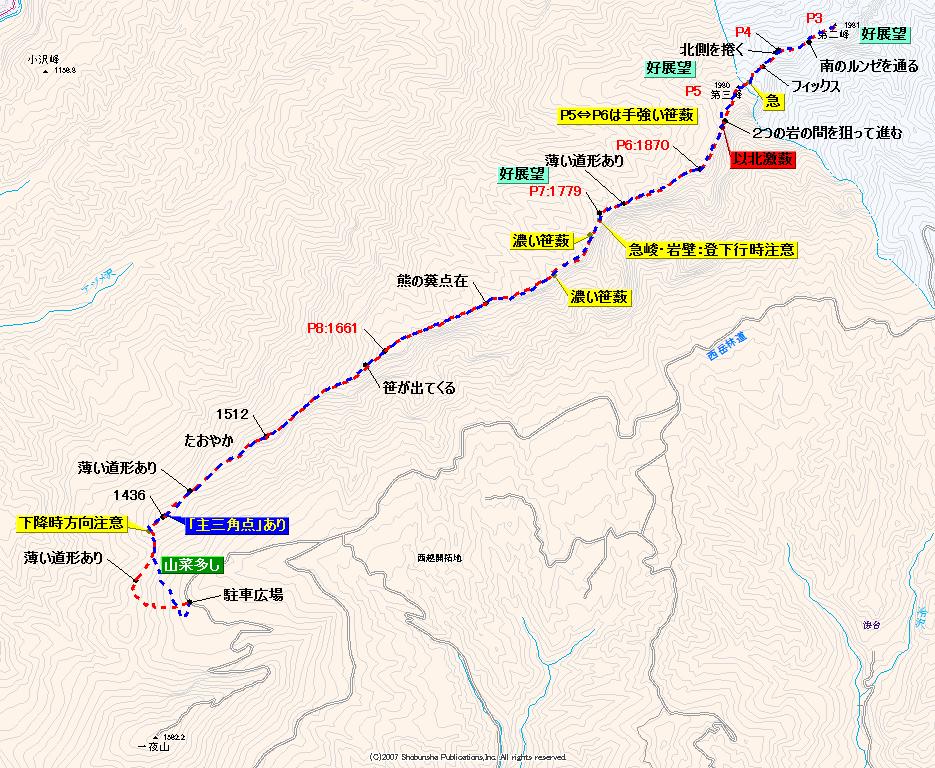

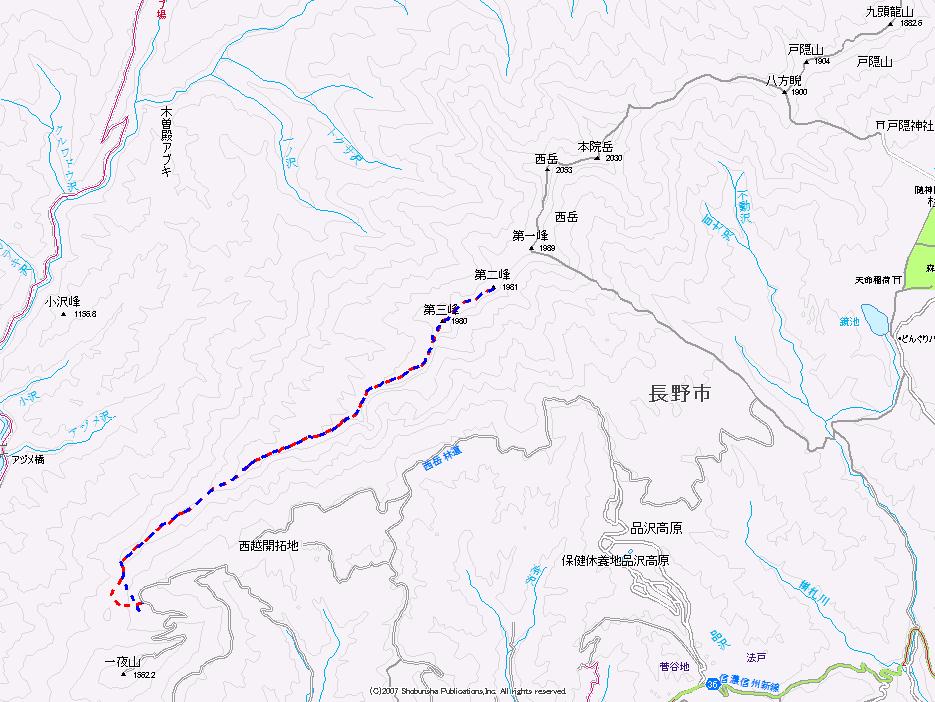

戸隠と聞くと、「蟻ノ戸渡り」を一番に連想する方が多いだろう。200名山の戸隠山として、一番利用されるのが戸隠奥社からのこのルートだからかと思う。次にもう少しハイグレードを求めるハイカーは、鏡池の南側から天狗原を経由して第一峰に鎖を利用して登り上げる。P1尾根と呼ばれるこちらのルートは、妙義山の鎖場同様に少々スリルがあって面白い。最後に100名山の高妻山の最短ルートとして、一不動に突き上げる沢ルートがある。少し上部が滑りやすいが利用する方は多い。以上の3つの登路コースを組み合わせて「戸隠」を堪能する方が殆どだろう。あとは岩屋のバリエーションルートとして、ダイレクト尾根やP5稜とかがよく登られているようだが、岩屋でない私には守備範囲が違うので、コースとしては度外視させていただく。そんな中、ハイカーが殆ど踏み入れない空白区間がある。それは第一峰以西の一夜山までの稜線。ここでの積雪期の通過記録はちらほらとあるが、無積雪期の報告は殆ど見られない。それによりかなり興味が湧く場所となった。

戸隠の登り残しとして、西岳の第ニ峰と第三峰が未踏のままであった。行くには再びP1尾根を登ろうかと思っていたが、以前辿ったルートを同じように登るのでは芸が無く、第一峰以西(南)の稜線が目に入る。ただあまりにも情報が乏しい。もう一つ思ったコースがあり、鬼無里側にある清水川が裾花川に出合う場所に、木曽殿アブキと言う景勝地がある。そこから1280.9三角点を経由して登ろうかとも思っていた。当初はこのルートで上がる気満々であったのだが、現在は木曾殿アブキへの橋が崩壊しており使えないらしい。ここのところ渡渉連投であり、ちょっと食傷気味。結局一夜山側から入山する事にした。

1:00家を出る。上信越道で長野まで上がり、長野市内から国道406で鬼無里を目指す。ハンドルを握りながら、堀切徳太郎さんの「少年エスパー鬼無里へとぶ」の内容をちょっとづつ反芻するように思い出す。この406号は、旧道と言えよう昔の道(茂菅地区)は途中で通れず、常に新しい道の方に伝って行かねばならなかった。様子が判らず以前のように旧道側に入ってしまい、行き止って引き返す。裾花川に沿って上流に向かうのだが、この日はやけに狐の出没が多かった。狐はヘッドライトには猫のような行動を取り、一旦止まって引き返したりする。見つけた場合は速度を緩めて通過するのだった。そして鬼無里の中心部に入ると、その道幅の狭さと、左右に建つ一昔前の売店などから郷愁を感じる。前回ここに来たのが2004年4月末だから、5年ぶりであるが当時と何も変わらず懐かしい佇まいのままであった。

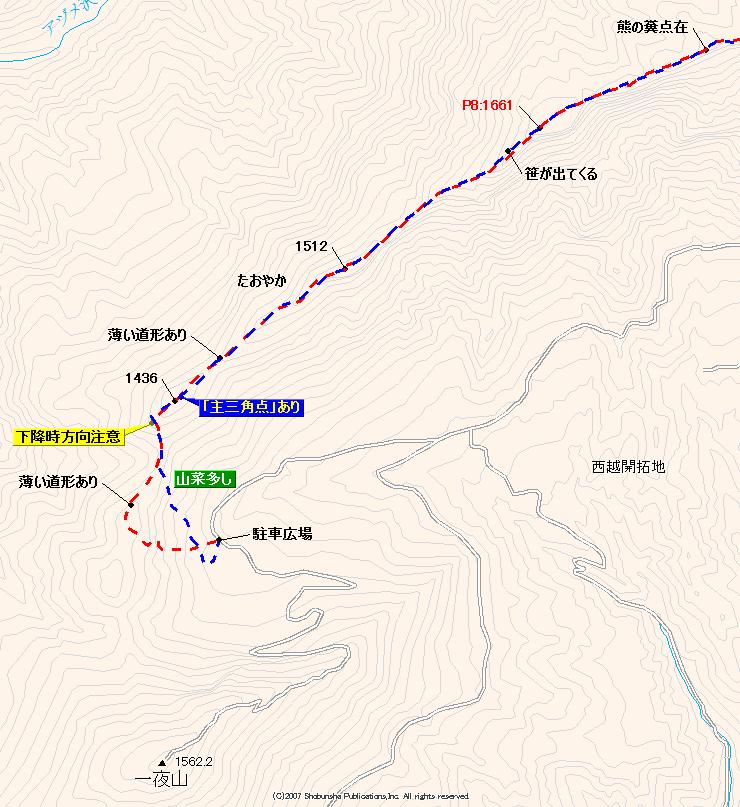

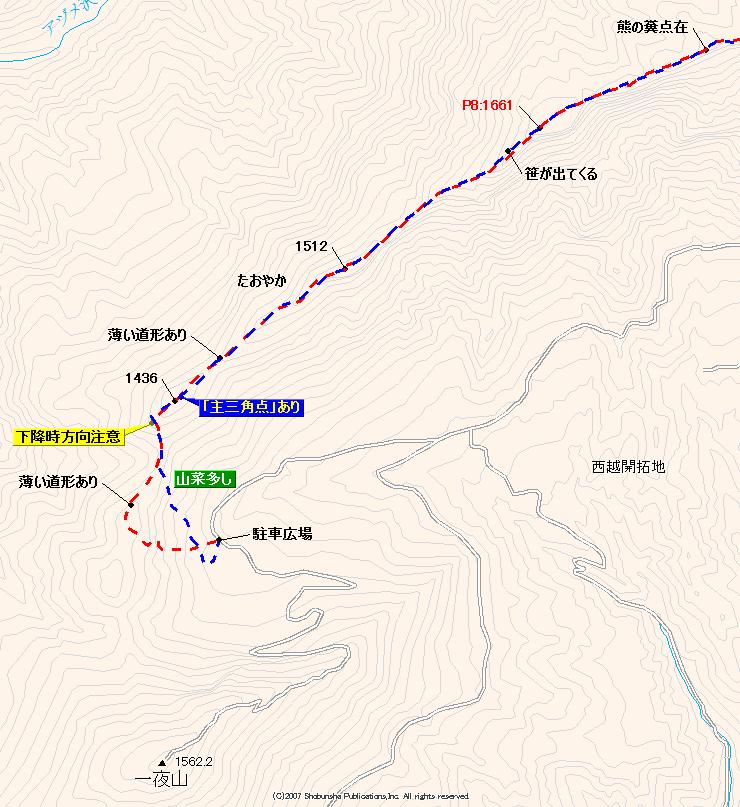

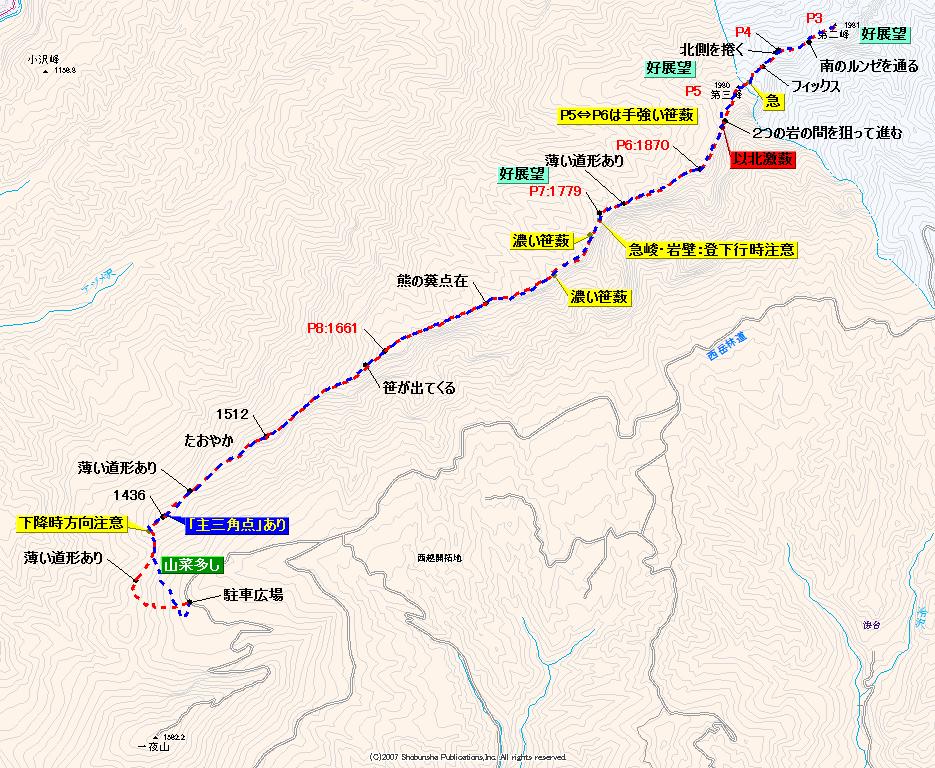

中学校交差点を北に入り、県道36号に入る。財又地区に入ると「一夜山登山口」の道標に導かれ、冷沢沿いの林道を遡上して行く。途中ダート路面もあるが、良く踏まれており状態はいい。西越開拓地では、闇世の中に作業舎らしき建物が浮かび上がり、その周囲に開拓された平坦地が広がっていた。そしてこの道は西岳林道にぶつかり、そこでT字路となっていた。東に行くと品沢高原(戸隠)側だが「通り抜け禁止」のバリケードが建てられていた。一方西への一夜山側への道は開放されており、ダート林道を駆け上がってゆく。前夜の雨が土埃を押さえてくれて、埃も立たず快適に進む。すると目の前に簡易トイレと壊れたブロック小屋が現れた。そこは20台ほど停められる広見があり、そこから先はゲートされており進めなかった。闇夜の中、ハンディーライトを当てながら取り付き斜面を見る。ここから第二峰まで平面距離は4.7キロ。さほど遠くは感じないが、途中に何があるか判らない。なるべくなら余裕を持たす為にすぐにスタートを切りたかったが、薮漕ぎを想定して夜明けを待つ事にした。と言うか、ちょっと眠くシュラフに包まれる(3:30)。

1時間ほど仮眠が出来、準備をする。残雪を想定して12本爪とピッケル。岩場を想定して30mのザイルとハーネス類とヘルメットを持った。さて何処から入ろうかと探していると、南西側に廃林道のような道形が入っていた。歩きやすそうで伝いたかったが、1410mピーク東側を巻いて進んでいるようで、目指す方向と違うのでここはパス。適当に斜面に取り付き、1410mピークと1438高点とのコルを目指してゆく。あまり大きな声で言いたくはないが、ここは山菜の宝庫。イラクサやワラビ、トリアシショウマやハリギリなどが沢山有り、まるでそれらの畑のようであった。見栄えのするヤグルマソウも大きな風車を広げ、目を和ませてくれる。少し急峻で脹脛が張るような場所だが、新緑を愛でながら上がって行ける。

登り上げた場所は、コルよりやや西側で無駄に登り過ぎてしまった感じであったが、それはそれとして、驚いた事にこの稜線上には踏み跡があった。しっかりとしたそれと判る踏み跡で、それを伝って北に降りるとピンクのリボンが捲かれたコルに着いた。どうやら踏み跡は1410mピークを越えて来ているようで、一夜山とのコルから付いていると推察できた。となると、駐車スペースから南西に廃林道を入れば、もっとすんなりと登って来れたのかもしれない。コルから1438高点に向け登りあげて行く。途中には「山」と書かれた境界標柱も埋められていた。辺りはブナ林でかなり気持ちがいい。少し潅木が五月蝿い場所もあるが、周囲のブナの立派さが際立っており、ライムグリーンの新緑がまばゆい限りであった。突き上げた場所は1438高点から西に派生する尾根途中で、帰りの為にここにはマーキングを残す。少し鬱蒼としており、上からは下山路側が見え無い場所なので下山時には注意箇所となる。尾根に乗り上げ東に向かうと1438高点に到着。

1438高点も見事なブナが林立する場所で、木々の間隔があり居心地はいい。休憩を入れずにそのまま東に足を進めると、なだらかな斜面途中に石柱を発見。先ほど同様に境界標柱かと思って近づくと、なんと「主三角点」と彫られていた。地形図には三角点表示は無く、これは驚きの発見物となった。たまたま発見できたのだが、山頂(最高点)より20mほど東北東の位置にあり、探そうと思って探しても、見つけるのは難しいかもしれない。なんだか予想外に人間臭さを感じる歩き初めとなった。足元の道形がなんだろうかと考える。昔の登山道なのか。事前調査では、第一峰以西は修験者のみが通るような場所であり、登山道があったような記録が見つからない。まあ有ってもおかしくないが、有ったとすればもう少し好事家が入っても良いように思う。しかし無積雪期の入山者は皆無に等しい。もしや一般者通行禁止の神聖な場所なのか。もしやそうであれば、その事で有名になるし、その事も表には出ていない。では獣道なのか。そう思うと、確かに尾根上を外して西側を通過している。しかし、鹿などの糞は殆ど見られない。なんとも判断し難い道形なのであった。

尾根上には沢山のシラネアオイが花を広げていて、その淡い薄紫色がなんとも目を引く。1512高点に向けて登りに入ると、途中の尾根上に三つの大岩が並ぶ場所があり、尾根南側が回廊のようになっていて、そちらに伝いたくなるが、ここは南側を通過して行く。しかしこれほど快適に歩けるとは思わなかった。最初から酷い笹薮を想定していたのだが、意外であると言うしかなかった。それと同時に、この調子なら早くに第二峰を踏めるのでは、と安易に思ってしまった。振り返るとまだ高い位置に一夜山の山頂がある。今日の標高差は700m強。これだけ見るとなんてことは無いのだが、その間には嫌になるほど沢山のピークが待っている。まるで鋸の刃のような場所の連続なのだが、南側は戸隠の象徴的な大岩壁。一瞬たりとも気の抜けない時間が続く。幸いにも往路はその壁に纏わりつくようなガスがあり、高度感をあまり感じず進むことが出来た。ただ興味津々に足を震わせながら覗き込むと、手招きをしているような黒い岩壁と、そこに塗られた潤滑剤のようなガスが見えていた。

1512高点通過。往路は少し北側をトラバースしてゆく。この1512高点の東側は、これまで以上に明瞭な道形となっていた。ただ少し雨が落ち、さらには前日の雨が木々を濡らし、既に濡れねずみ。暑いがしかたなく雨具の上着も着込む(下は通常履いている場合が多い)。1512高点と1661高点のちょうど中間点付近には岩峰があり、ちょっとづつ危険度が増してゆく。絶対に南に落ちないよう注意を払いながら足の置き場を選んで進む。もう一つその東側にも岩峰があり、足が竦むような通過点であった。

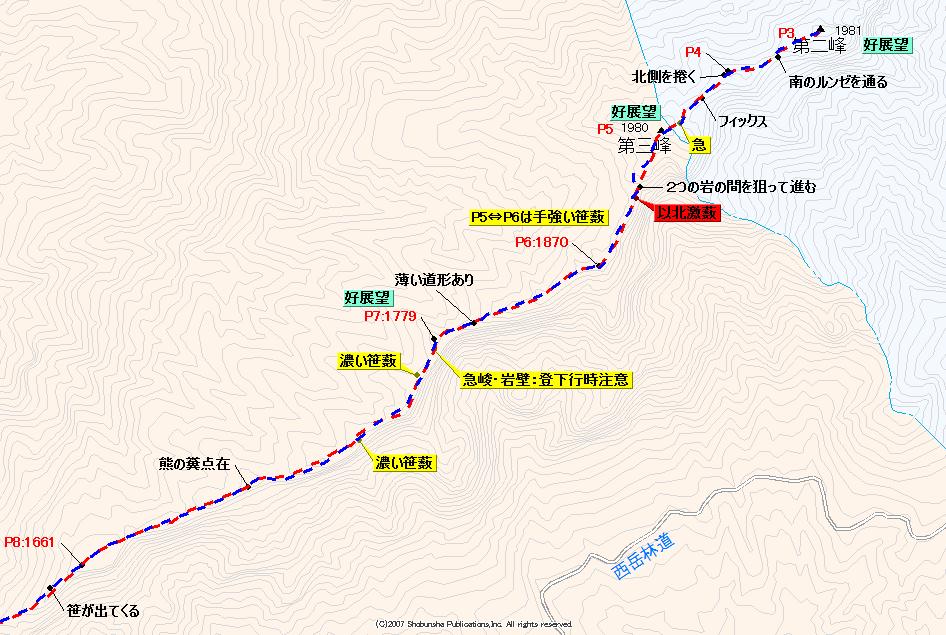

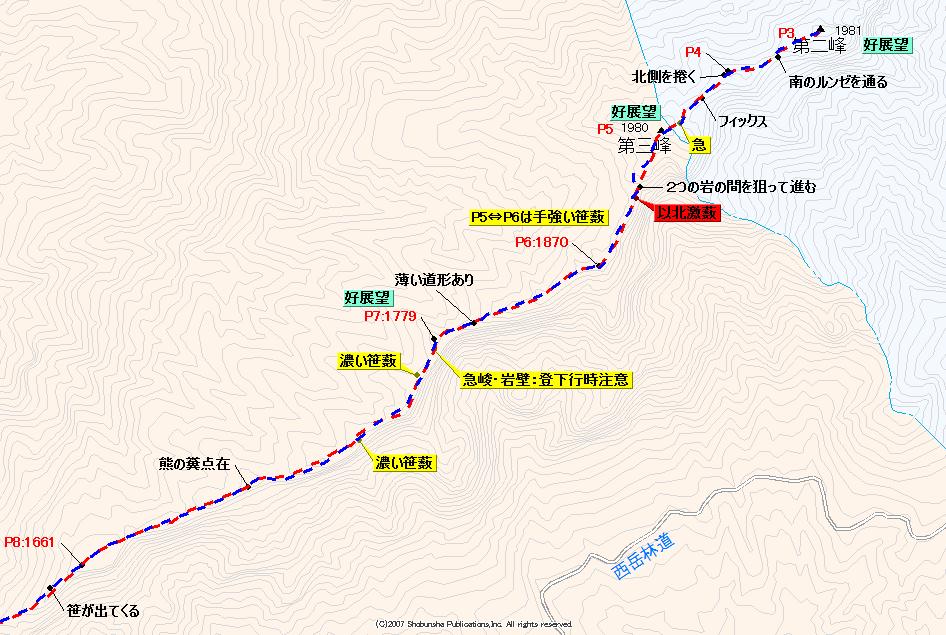

快調に辿って来た道形も、P8と呼ばれる1661高点付近で一旦消滅する。代わりに太い笹が増えてくる。この1661高点は東西に長細く、鬱蒼とした樹林のピークであまり視界のいい場所ではない。北側に下りだすと、その東側足元に鋭く深くえぐられた谷が見える。それを巻き込むように稜線に沿って進む。笹に隠れた場所はかなり慎重に足を出してゆく。ここでは一歩のミスが怪我では済まず、死となるからであった。歩きやすい尾根上の30センチ東側は空中なのであった。それが笹に覆われていて見えない場所もある。雨が上がってくれたから良かったが、これで降っていたら足元が見ずらく、さらには滑りやすくなり遊ぶにあたりリスクが高すぎる。怖いからと言って北側寄りに進むと、これまたひどい藪の場所もあった。南に寄りつつ、頂部より30センチほど北側を歩くような場合が多かった。難儀したのは、1661高点から数えて2番目(1680m)と3番目(1690m)のピークの間で、僅かに北に寄っただけで、深い笹薮となり進度がガクンと落ちた。ここまで持ち続けていた潅木で作った杖も捨て、両手で泳ぎながら登ってゆく。

1690m峰に上がると、この付近には熊の糞がちらほら見られた。北側地形が生息するに適当なようだ。なんとなく岩場が多く、そこに岩穴が多いように見受けられた。この先1730m峰の西側もかなり厳しい笹斜面であった。ササの埃が咽に付き、いがらっぽいこと限りなし。咳き込みながら分けてゆく。チェックポイントと言えよう1779高点が近くなると、その手前も泳ぐような場所があった。そして1779高点を目の前に、下は草付きの柔らかい斜面、その上が風化の進んだホールドの多い岩壁となっていた。ここで困ったのが、その草付きの場所がお花畑となっていた。紫や黄色のスミレが咲き誇り、なるべく踏まないよう通過しで行く。岩壁は脆く崩れる岩もあり、テンションをかけながら確認するようホールドを探して上がって行った。怖ささえ感じなければ、ここは東側の崖寄りが登りやすい。

1779高点は北側に最高点があり、一段低い南側を乗越して踏み跡が北側に九十九折に降りて行っていた。第三峰側を望むとガスの中に辛うじて見える程度で、全容は見えない。もうここで4時間ほど経過している。しかし全体の3/5程しか歩けていない。まだ先は長いし、これまでのルートを戻らねばならないと思うと、ササの出現は負担でならなかった。もう楽に到達できるなんて思いは消え去った。反対に“届くのだろうか”と不安が過ぎる。それも第二峰で無く、第三峰でさえも危なく思えてきた。“雪のある時に出直そうか”などと弱い自分がつぶやいていた。一応12時をタイムリミットとして突っ込んで行くことにした。

1779高点からの九十九折を下ると、その先は再び明瞭な道形が現れた。これは少し追い風になった。そして1840m付近で目の前に岩壁が現れるが、ここは直登でも左(北)巻きでも良く、私は左を巻いて通過して行く。捲き切る所がやや笹が繁茂しているが、たいした量ではない。そしてP6と呼ばれる1870mピークに到達。時折ガスが切れ、目指す先の第三峰が見えるようになった。しかしここから見る第三峰は、これまでと違い大迫力でこちらを見下ろしている。P6と第三峰との標高差は110mほどだが、大きな壁が第三峰の手前に擁しており、それによりかなり手強いルートに見えた。もしや岩登りの場所が出てくるのではないかと、一応ザイルとハーネス、シュリンゲの結び目を確認した。目の前には見るからに深い笹薮が広がっている。躊躇したくなるような笹の海に北島康介ばりの平泳ぎで挑んでゆく。

ここからが核心部であった。P6から50mほど下ると、そこから先は笹に蔦が絡まり、その酷い事。鉈か鎌が欲しい場所を強引に行くのだが、その蔦を手で抉って切りながら進む。都度やらねばならなく、半端な量ではないので酷く疲れた。笹は進むに従いどんどん濃くなり、嫌な事にここの笹はスッと一本立ちしているのではなく、枝分かれしているものが多い。それがどう作用するかと言うと、笹を分けるときに周囲の枝と絡み合い、簡単には分けて進めなくなった。幸いにもヘルメットを着けていたので、両手と頭を利用して、そして両膝を入れながら動く全てを使いながら分けて行った。しかし時間が進むばかりで、位置はなかなか進まず。じれったいほどに阻まれていた。尾根上が進み辛くななると、逃げるように谷形状の中を登るが、少し植生が弱くなったものの進度に大差は無かった。そんな時に横ズレしようものなら、足の下は全て笹に乗った形となり、腕力と握力が頼りであった。そして谷の途中で、この日初めて雪渓に乗った。思わず一握り掴んで口に放り込む。冷たくて生き返るようであった。左上に大岩を見ながら、その東側の小ルンゼを登る。上がりきったら東寄りに尾根を登って行く。ここは東側が崖なので要注意。さらに笹が寝ているのと蔦が絡まっているのとで、足を取られやすく、予期せぬ時にバランスを崩す場面もあった。最後は風化した岩場を通過し、笹の蔓延る山頂部に到達する。

第三峰(P5)の山頂には、手ごろなダケカンバが一本あり、そこにリボンを残す。なんとかここまで来れた。しかしもうここで帰ろうと思っていた。ザックを降ろし、とりあえず周囲の展望写真を撮る。ここから西側50mほどの場所に鋭利な岩峰がある。P7側からガスの合間に見えていたのはこの岩峰で、山頂はこの岩峰と思っていたら、しっかりその東側に最高点があった。人工物は皆無で、気にしていなければ通過点のような場所であった。少し息を整えるのに休憩していたら、時計は既に11時に近い時間を示していた。なんと言ってもP6からここP5間は酷いボディーブローとなった。避けられるものなら避けたい。まだ予定していた12時には1時間早いが、余力を残して下山するも正しい判断であった。ただここで第二峰を残すのはかなり悔やまれる。仮にここから2時間かかろうが、再び計画して登る場合と比べれば、1/3くらいの時間となる。そうなると、今回の復路でヘッドランプのお世話になっても、踏んでおいた方が後々楽になる。ここらへんの判断は、もう降りたい自分との葛藤となった。しかし今日は、第二峰に行ってこそ価値がある。向かう事にする。

ザックはデポして空荷で向かう。天気が回復して雨具が脱げたのが嬉しかった。P5の北側斜面には雪が残る谷部があるが、途中から急過ぎて伝えず、これまで通りに東寄りの崖の際を伝ってゆく。最初はかなり急峻で、そこを降り切ると鞍部になり、そこから僅かに登ると紫色のスリングがフィックスしてあった。なぜにここにあるのか判らなかったのだが、この時期で目線の高さにあり、冬に付けた物では無い様に見えた。風の通り道で元来雪が少ないのかもしれないが、もしや岩屋の下降点なのかも。この辺りも濃い笹薮で、両腕を休ませてもらえない。P4の1960m峰は山頂の僅かに北側をトラバースする。だんだんと第二峰が近くなってゆく。先ほどまではガスに遮られていた展望も開け、目的の第ニ峰が見えるようになり、さらにはその奥に第一峰も見えるようになった。先ほどP6からP5を望んだ時ほど厳しくはなさそうで、向かうにあたり、諦めずに突っ込んで良かったと思えた。

P4と第ニ峰のP3との間には、ちょっとした岩の壁があり、ここはその東側のルンゼを登る。3mほどの高さを潅木や笹を掴みながら腕力で登るのだが、ここを過ぎてしまえば後は山頂までは少し植生が緩み歩き易い尾根となっていた。良くぞここまで歩いてきたと思える笹薮の連続で、これほど漕いだのは久しぶりであった。ここと比べると、中アの奥念丈から安平路間の笹尾根などは、かなり優しいと思えてしまった。腕や足はアザだらけ、顔も何度も笹で強打し、枝に耳の穴を突かれ、目を叩かれ、いやはや厳しい行脚であった。時計は12時10分前、予定時間前に辛うじて滑り込むことが出来た。

第ニ峰には三等三角点があり、北側にはしっかりとした標識が架かっていた。「薮山登山家集団」と書かれているそれは、標識として完成度は高く、裏には名刺も貼り付けられていた。始めて見る標識なのだが、盛岡市に拠点があるような団体のようであった。こちらではあまり見られないものの、東北には同じものが多いのかもしれない。山頂の東側には目立つ岩峰があり、そこに立ってみたい衝動に駆られる。西側を見ると中西山の奥に後立山の白い頂も見えている。南には荒倉山の山塊を望める。ここから北に進めば下山は早いのだろうが、ここ以北はザイルを出したい場所があるようだ。とりあえずここまではノーザイルで、ピッケルの出番も無かった。雪が殆ど無いのでアイゼンも重荷。それにしても長かった。もう既に腕が棒のように疲れていた。そう、足より腕が疲れるコースなのであった。帰りは同じ距離を騙し騙し戻らねばならないのだが、気持ちを前に持っていかないと、“ビバークして明日にでも降りれば”などと生ぬるい思いも湧いてくるのだった。気合を入れなおし西進が始まる。

岩場脇のルンゼの下降は、潅木の手がかりも多く、スルスルと降りて行ける。再び笹薮の平泳ぎが始まる。赤いタカラダニが何匹も見える。“これだけ長く漕いだら、帰ってから各所が痒くなるだろうなぁ”そんな事も思いつつ歩いていた。P4は往路同様に北側を捲いて行く。ここはピンク色のショウジョウバカマが可憐な花を見せていた。P4とP5のコルで再びフィックスされたスリングを見て、P5への登りに入る。北側にずれればやや長い雪渓があるが、急峻過ぎてかえって使いづらい。ここは忠実に南側の稜線上を伝う。漕いで漕いでまた漕いで、急峻なので突き上げるように登るのだが、その急峻から開放され、デポしたザックが見えた時は、本心からホッとしていた。

第三峰に到達したが、逃げられるものならこのままP6にテレポーテーションしたいと思ってしまう。またまた「少年エスパー・・・」の話が頭の中で甦る。この先の厳しい薮漕ぎを通過しないと下山は無い。先の方には鋸の歯のような稜線も見えている。正直「長いなー」とつぶやいてしまった。立ち止まっていては帰れない。否応無しに突っ込んで行く。おおよそ往路通りに漕いでいるのだが、往路で蔦を切ったはずなのに、またまた纏わり着く。そして何度も手で切っては進む羽目になった。おそらく僅かに往路とずれているようだ。途中でその蔦の場所の通過に萎えてしまい、やや西側の谷状地の中を行く。最初こそ良かったのだが、次第に酷く密生し、まるで進路がコンクリートで固められているように笹が密生しだし進めなくなった。再び尾根側に登りあげる。数メートル進むのに長い時間を要していた。やはり何があってもここは尾根歩きがいいようだ。中腹で岩と岩との間を通る場所は、しょうがないのでその間の谷部を通過し降りて行く。時折あるダケカンバに足をかけ乗り上げては休憩を取る。頭まで没する笹の中では、視界が得られるのはかなり嬉しい。再び尾根歩きになりP5の南壁を左に見ながら進んで行く。その谷を見ていると不思議と吸い込まれそうでもあった。どんどん天気は回復しており、ガスが消え下界の視界が広がってきていた。

P6に戻り核心部を抜ける。厳しい薮漕ぎが終わり、少し腰を下ろし休憩とした。その厳しさゆえに、嬉しさと満足感と言う副産物を貰う。この先P7からP8と下り、P8まで行けば道形が出てくるのは判っているので、そこまでの我慢と腰を上げる。展望が良くなると立ち止まっての写真の回数が増える。これを思うと、往路は展望が無く、自然のおかげで早く進めたとも言える。緑濃い戸隠の林が眼下に見える。下には雪渓の残る岩壁基部も見え、その高低差に思わず後ずさりする。P7までは思っていたより長く、なかなか着かせてもらえなかった。

P7通過。流石に下りは東側には寄れず、南側に真っ直ぐ下りてゆく。安全通過にはザイルを垂らしたいが、ホールドは多い。降り立つ場所がお花畑なので、それを見越してルートを決める。ここさえ過ぎてしまえば、絶壁の危険だけで、ルート上の越えねばならない危険箇所は無い。少しだけ緊張を解いてリラックスモードとなる。しかし下りだからと適当に下ると、笹地獄に嵌る。何とか行けるだろうと突っ込むが、やはり岩壁の際を歩くのが一番の省力なのであった。途中で真新しい熊の糞が落ちていた。どうやら私の通過後にここまで来たらしい。それから忘れていたが、P4のトラバース時、そこにあった雪渓に大きな足跡が残っていた。間違いなく彼らの生息域であり、ハイカーはアウェイの立場であり、生活の邪魔にならぬように遊ばねばならないのであった。

そして平泳ぎにほどほど飽きた頃、1661高点のP8に到着。まだここを前後して笹はあるが、ここまで来れば開放されたと考えていい。長い笹漕ぎで口の中はジャリジャリであった。軽く口を濯ぐのだが、平地の騒ぎ同様にマスクが欲しいような場所であった。この先は、往路以上に良く道形が見えていた。薮漕ぎが長かったので、道が本当にありがたいと思えてしまい、それに乗ると見違えるようにスピードも乗った。間にはいくつもアップダウンがあるが、大して負担にはならなかった。

1512高点を通過しダラダラと下って行く。ここは緩やかで気持ちの良い場所である。そして1438高点で三角点を再び拝もうと探したのだが、見当たらなかった。それほどに現地に同化しており目立たない場所にあるのであった。1438を過ぎると往路に着けたマーキングが役立ち、進路を南にとる。やはりここは判り辛い。秋ごろだったら葉が落ちて視界が得られるのだろうが、今の時期からは先が見えないので、下って行く尾根が見出しづらいのであった。コルまで下ると、林道を目指してここから降りてしまう事にした。すると斜面で人の声がしていた。ここに入る人種は2種類。一夜山へのハイカーか山菜採り。下界をそのまま持ち上げたような笑い声と会話。間違いなく後者のようであった。足許斜面はおいしそうな山菜だらけ、彼らは沢山収穫していた事だろう。彼らの声に吸引されたのか、進路が少し南に寄り過ぎてしまい、途中で気がつき東に修正する。どこかで往路を跨いだようだが、まったく気がつかなかった。そして廃林道に降り立った。それは出掛けに見た廃林道で、じめじめとしたヌタバのようになったその上を伝って行くと駐車場に到着した。

無事予定遂行。常に岩壁の上であり、危険と隣り合わせのルートであった。まだこの時期なら雪が伝えると思ったのだが、全く無し。それにより酷い薮漕ぎを強いられた。1661高点(P8)もしくは1779高点(P7)までなら何とか今の時期でも目指してもいいが、その先は薮漕ぎ好きの方以外にはお勧めは出来ない。こんなことは初めてなのだが、帰ってから両腕首上部がパンパンに腫れ上がった。筋肉疲労もしくは腱鞘炎かと思っているのだが、それほどに漕いだのであった。あとは行くなら晴れた日を選びたい。もし今回雨だったら、濡れ鼠の笹漕ぎではまず届かなかっただろう。もし次に入る機会があるとすれば、雪のある時に入りたい。まあ各人で笹藪の判断は違うから、ここくらいの植生も屁とも思わず通過してしまう方も居られるだろう。