富士山を登り終え、次は富士嶽山を目指す。この富士嶽山には、ちょっと引っかかる部分がある。地形図表記は、1030m峰の東峰の方に山名が書かれている。しかし西峰と言える1034.3m峰で、事典は山頂としている。となると平井寺峠から攻めた方が早いのではないかと思えていた。でもでも、東峰からの大展望は有名であり、無難に北側からの登山道を辿るのがいいようだ。ここらへんは「踏むか」「観るか」のこだわりの違いでルート選定が違ってくるだろうが、この日の垂れ込めた雲海は、「観る」方を選択させた。

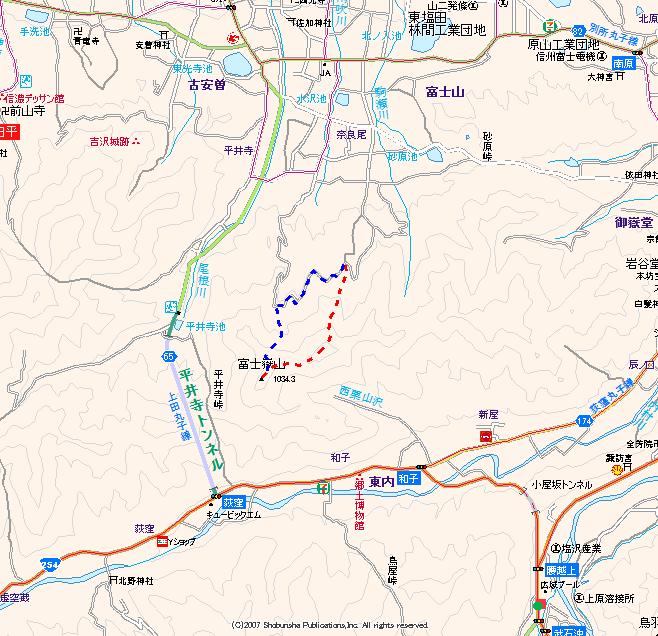

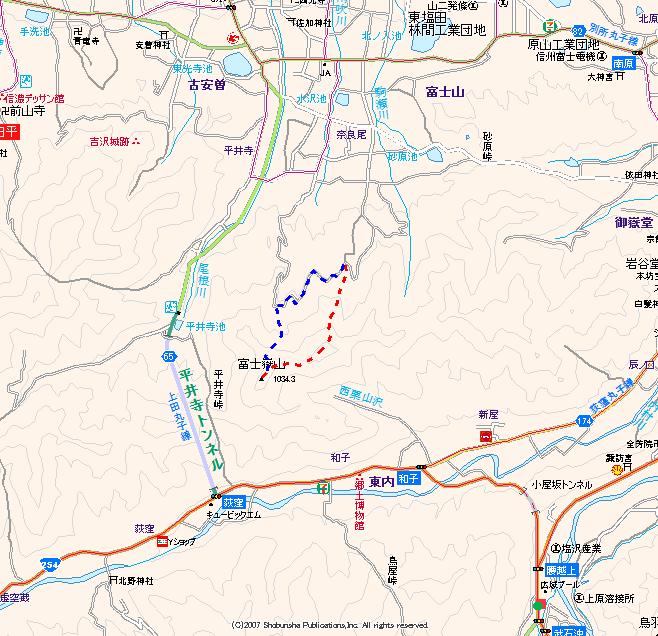

平井寺トンネルの料金徴収ブースを北に進むと、すぐに独鈷山への登山口がある。それを左に見ながら県道65号線を上田市内側に進んで行くと、最初に右側に太い小路が現われる。それが奈良尾地区への入口。しばしそこを東進して行くと、道が途中から絞られ、その先がT字路となる。ここを南に進むとクネクネと村落内を通過し、やがて林道に入る。林道に入ってしまえば一本道。濡れた落ち葉が多く、やや滑るので雨上がりは注意かも。道なりに進んで行き、すぐに山野草の販売店がある。ここを最後に家屋は途絶える。そして林道に入って2.5キロほど進むと、左側に弥勒仏塔の景勝地看板が見える。登山口はそのすぐ東側であった。駐車は林道路肩。少し西側に戻って停める格好になった。

登山口の最初は、木の階段で恐ろしいほどによく滑る。ここは雨の後はかなり注意。最初の急登途中に社があり、その中に立派な石像が安置されていた。ここを過ぎると歩き易い尾根に変わり、緩やかに高度を上げてゆく。周囲は樹林で展望は無い。途中で目指す東峰の高みが仰げるのだが、その先から急峻斜面が始まる。タイガーロープが設置されていたのだが、最初は意固地にも頼らず登るも、途中からそうは行かなくなった。足許が非常に良く滑り、ロープなくして雨上がりの斜面を登るのは無理に近かった。腕力で登ってゆく。上の方に行くと、土留めなのかブルーのフェンスを施してある場所も数箇所あり、急峻の度合いを示していた。最後はカヤトの中を這い上がると、目の前に大きな社が現れた。

富士嶽山東峰登頂。驚くほどの360度の展望。それには今日の佐久平を埋め尽くしているガスに起因している。「これぞ雲海」と言うような、浅間の麓までビッチリと埋め尽くされた雲(ガス)には、「荘厳」と言う言葉がぴったりであった。遠く志賀高原、さらに左に目を転じると北アルプスの山々が白く輝いていた。東を見ると958m峰の円錐形がとても綺麗で、かなり登山意欲をそそる。しかし今日は反対側の西へ進み、1034.3m高点に行かねばならない。ミカンを二つほおばった後、西進してゆく。西側はだいぶ伐採されており、展望の為に切られたようでもあった。最低鞍部まで70mの下り、途中で少し急峻もあるが、ほぼなだらかな下り。登り返してゆくと、西峰の北に境界標柱の埋められた高みがあり、そこから南にずれると三等点が鎮座していた。

富士嶽山西峰登頂。南北に細長い山頂部。三角点の脇に標識が落ちており、そこには「富士嶽山」と見える。やはりこちらが本峰でいいのだろう。東を望むと先ほどの東峰が見える。またあそこに戻ろうか、このまま北に進んで林道に降りてしまおうか迷っていた。天気もいいし、藪漕ぎもまた楽しとばかりに、北に下ってみる事にした。

先ほどの標柱の高みから北に下って行くと、そこに何となく踏み跡があった。朽ちた荷紐も見られ、伝っている人は居るようであった。しかし急下降の連続。つま先が痛くなるような、そんな斜面を潅木を掴みながら降りて行く。そして降りられたのも標高800m付近までで、その先の尾根はガクンと下が見えなくなり、逃げるように東側の広い谷斜面へ降りて行く。落ち葉の下はゴーロ地形で、歩きやすいようで歩き難い。困ったのは丸い石が多く、ちょっとしたことで落石を起こす。そして一旦落ち出したら、延々と転がっていっていた。下には林道もあり、ちょっとまずいルート選択にも思えた。しかし降りて行くと、途中で山道と合流した。東峰と西峰の間の鞍部に続く谷で、その方向にはっきりと判る道形が登って行っていた。とするとこの道を伝うのが、1034.3m峰に行くには最短であろう。林道に向けて道形を追って行くと、出た先は鋭角にカーブする場所であった。林道から今伝ってきた道の入り口は良く判り、マーキングも付けられていた。

林道を東に向けて闊歩してゆく。途中スギの植林帯があり、そこからの展望はかなり良い。林道を歩いて行くと、ふと気づくと道に沿うように灰色の同軸ケーブルが流されていた。何の為だろうか。途中で切断された場所もあったが・・・。

林道に降り立ってから13分。弥勒仏塔の入口まで戻る。