千枚通しで刺されたような胸の痛み、そして同じように肩がキリキリとピンポイントで痛む。間違いなく気胸になっている。どなたかこれを読んで痛みが共有できるのか、況やなった人でないと判らないだろう。通常の治療は安静。しかし私はこんな時こそ自然治癒の為に勇んで山に入る事にしている。しかし土曜日は最悪の天気。それでも果敢に行くのが私である。

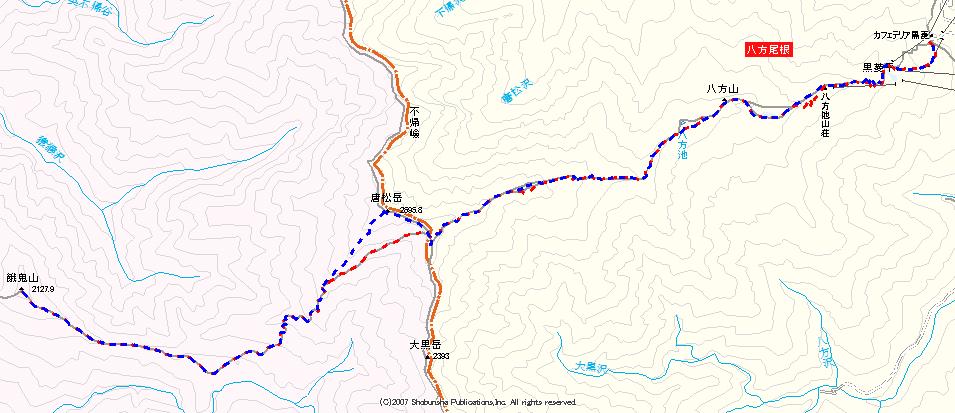

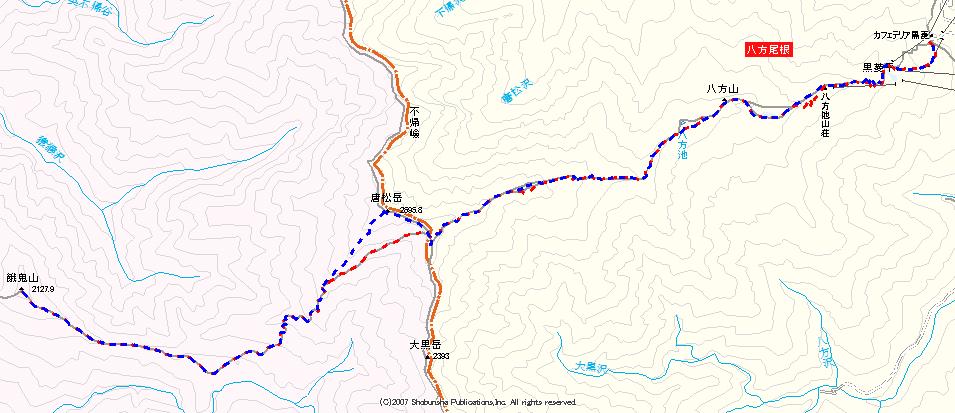

肺活量は当然の事ながら3000ccを切っているはず。さらに安全率をみて肺の使用領域を70~80パーセントに抑える。こうなるとあまりの急登は無理。一級の道があり、尚且つ折角なら少し高所。後立山の餓鬼山が地図から目に留まった。距離こそ長いが、経路で酷いアップダウンがあるわけでなく、終始ダラダラと歩けるルートに見えた。唐松岳頂上山荘で一旦体調をみて、新たに山名事典に掲載された牛首山だけ登って降りる事も出来る。全ては自分の体の状況を判っての判断でもあった(本音はちょっと息苦しいのですが・・・)。不思議なのは、通常生活より激しく肺を使うの訳だが、10回中10回改善している。反対に、平地で僅かでも走ると、てき面に気胸が悪化する。従って走れそうで走れないのが私である。まあどんな症例にも個人差があると言うことだろう。

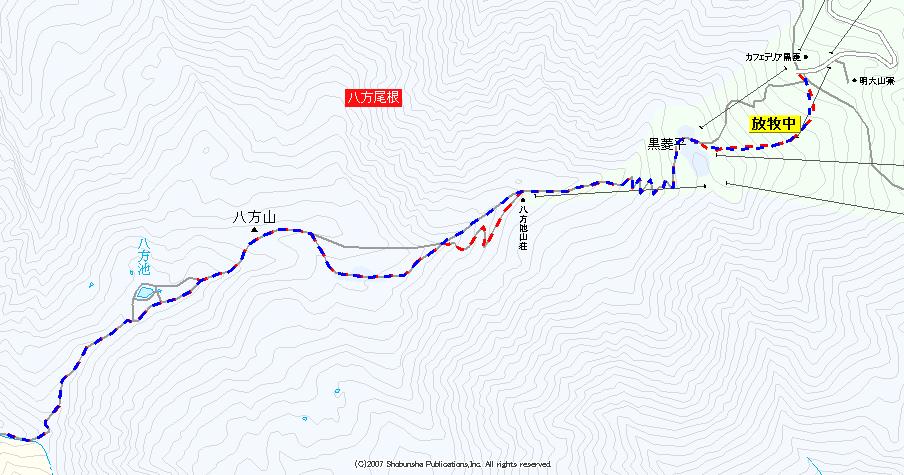

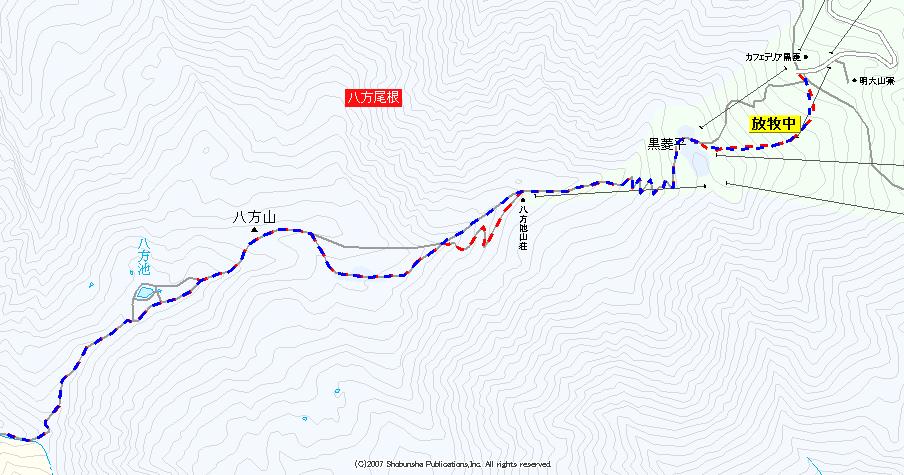

1:40家を出る。まだ雨は降っていない。深夜帯も降る予報であったので、このままハズレれば、と思いながらハンドルを握っていた。三才山トンネルを経て松本に出て、大町を経由して白馬村に入る。白馬駅の交差点を西に入り八方尾根スキー場を目指して進んで行くと、途中から黒菱平を示す道標が現れ、それに導かれる。今回この道を伝うのは2001年以来、懐かしいクネクネとした道を登りながら、当時の記憶を甦らせる。途中、予期せぬ牛が林道上に居た。放牧している牛が林道に出てきてしまったようだ。向こうも驚いたろうが、こちらも・・・。全く予想していなかったので、そのゆっくりとした動きに危うく追突しそうになる。

黒菱平に到着すると、ゲレンデ側の駐車スペースには5台の車があった。ヘッドライトに写る窓内側には水滴が無く、車中泊している様子は無い。既に上に行っている方のものなのか。それと南側のホテルらしい施設から、煌々と明かりが漏れている。このホテルの関係者のものなのか、とも思えた。エンジンを切り、さあ準備と、ゴソゴソと始めると天井から雨音がしだした。それもいきなりトップギアに入ったような降雨となった。“オッ来たか”と来るものが来たので、へんな安心感もあった。今日は一日雨だろう、そう思い新品のザックカバーを用意してきた。しかしその反面、雨具は雨を弾くどころか、雨を吸い取っていくかのような撥水能力が無くなったもの。トホホ・・・。

ザックを背負うと気胸の肩への痛みがさらに増す。最初は我慢とゲートの下を潜り、ゲレンデ内の道をヘッドライトで上がって行く。しかし、前方に何か大きな集団が居る。私が進むべき所に居るのである。白と黒のコントラストから、それが牛だと判るまで時間がかからなかったが、向こうは30頭は居るかと思われる群れ、こちらは一人でその中を抜けて行かねばならなかった。足が止まると言うか、どうしようかと考えながら巻き道を探すが、周囲にも牛が寝そべっており、この道を逸れたからとて、それが良い選択とは思えなかった。寝ていた何トンもの巨体が、私に反応して次々に体を起こす。既にヘッドライトは消し、安眠の邪魔をしないようにしたが、野生動物が、そんなことで私に気がつかないはずはなかった。こうなると一か八かである。馬に乗る時のように、牛舎を見学した時のように、優しい気持ちで脇を通り過ぎる。雨の降る冷えた空気の中に、すぐそばまで牛の白い呼気が飛んできていた。その距離5mほどか、全てがこちらを見ており、こんな緊張感は久しぶりであった。中には角の見える牡牛も居る。逃げようも無い場所で、冷静に牛の中をすり抜けてゆく。おかげさまで牛に心が通じたのか、何事も無く通してもらい上側のゲートを越える。

コンクリート舗装の急登を登ると、そこがリフト頂上駅大地で、各方面からのリフト駅がある。ここには道標が無いのだが、赤い矢印が木道へ誘うように付けられている。そこには「トレッキング道」と白く書いた板も木道に打ち付けられていた。滑りやすいその上をスケートするかのようにソールを滑らせて行く。その先は綺麗に石を敷きつめられた石畳の九十九折が続く。スタートから僅かに30分ほどしか経っていないが、既にずぶ濡れ、雨具を透って中の衣服が濡れて行くのが感じられていた。“雨具も新調しないとなぁ”と心の中でつぶやく。そうこうしていると直線的な登りとなり、その先に明かりが見えてきた。八方池山荘である。山荘を左に見ながら、ちょうどその前を通りかかる時、雨に背を丸めてトイレに駆けて行く方が見えた。従業員だったのか、宿泊者だったのか。前回は尾根側ルートを辿ったので、今回は南側ルートを辿る。すると現在は登山道の整備中で、真新しい木道が付けられており、その資材も周囲に沢山見られた。作業看板には11月まで作業が続くとの事であった。

エキスパンドメタルで土留めをした階段上の場所を上がって行くと、前方から声がしてきた。見上げると7名ほどのパーティーが居りトイレ休憩のようであった。ヘッドライトは持っていないので、先ほどの小屋から出発したようであった。軽く朝の挨拶をしてパスをする。超一級の道は肺に優しく、口を結んで鼻呼吸のみでちょうど良かった。雨は止む様子は無いが、ガスがさほど強くなく、周囲に展望がある。唐松岳までは見えないが、進む方向にある丸山くらいまでは見えていた。この尾根の代名詞とも言えよう大きなケルンを見ながら足を進める。そして八方池が見えてくる。そしてなぜか苦笑い。8年前は濃いガスに巻かれ、ルートが判らず池の周りを右往左往していたのであった。今日はその池周辺が良く見え、歩き回った今は見えない足跡を目で追っていた。

登山道に少し勾配が増し、後を振り返ると、はるか後ろに雨具の花が見えた。先ほどのパーティーである。楽しい会話をしながら自分らのちょうど良いペースで上がってきているようだ。ただすれ違いざまに、数名はこの雨に寒そうにしている方が居た。もう少しハイペースの方が良いようにも思えた。樹林帯の中に入ると、登山者カウンターが設置してあり、駅の改札を抜けるかのように、僅かに緊張してその前を通過する。しばらくすると今日最初の下山者が降りてきた。すると、それに続くように2人3人と降りてくる。平日ハイカーと言える人だが、週末ハイカーの私には、その降りてくる姿を羨ましく見ているのであった。

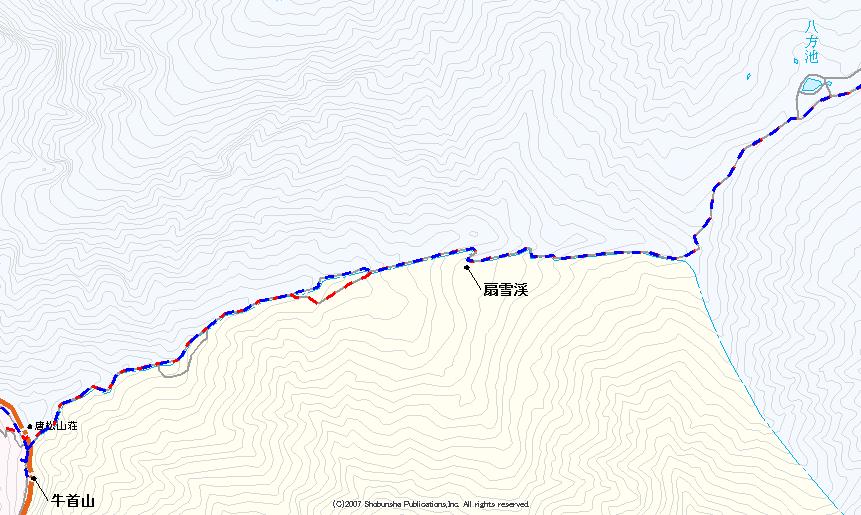

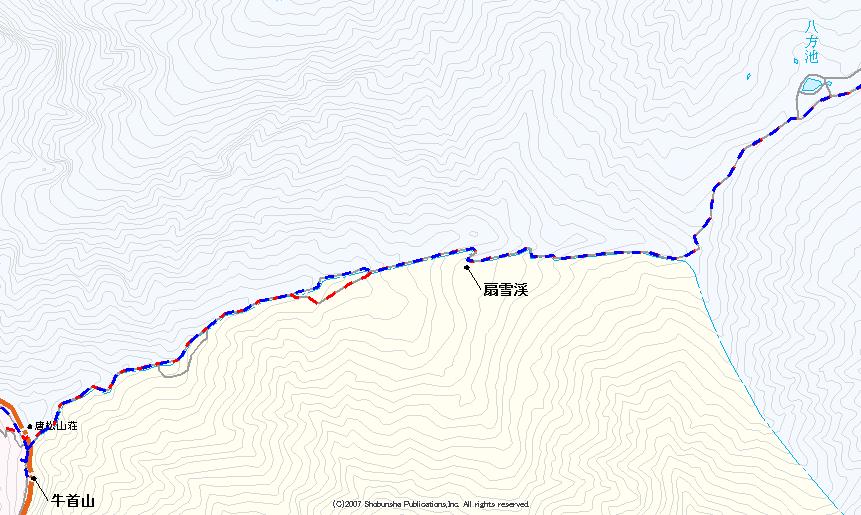

目の前に扇雪渓が現れる。8年前も同じ時期に入っているが、当時は上の方までビッチリと雪が付いていた。しかし現在は、僅かに残っていると言った感じで、それにより温暖化を感じるのであった。しかし温かいとは言え、今日の天気は雨、当然のように高度を上げる毎に気温は下がってゆき、温度計を見ると10度を下回っていた。上昇している体温が血の巡りを良くしている様だが、僅かに指先が寒さに痺れ出しているのが判る。ザックにグローブがあっただろうかと気になるのであった。丸山のピークは寄らずに頂上小屋に急ぐ。気持ち少し小屋に逃げ入りたいような風雨があった。ただそこで足を止めれば、濡れた衣服を強く感じる事になる。足を止めずに歩く方を選択する。小屋が近くなるとトラバース道にステンレスのチェーンやザイルが流してある。よく管理された道である事が判る。これらは冬季に対しての物であるが、時折上がってくる突風に、何度か掴んでいる自分が居た。

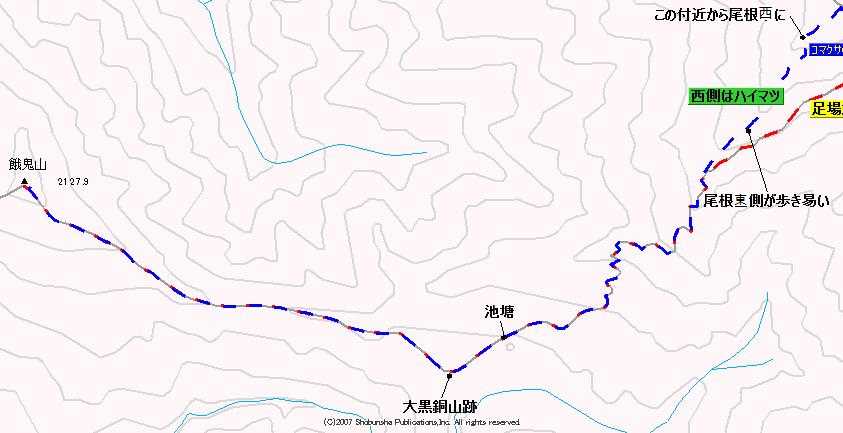

頂上小屋到着。唐松岳を見てもガスの中。ここで肺の調子を確認。少し大きな深呼吸をする。ここでへまをすると、ピキッと言う感覚と共にパンクする時がある。気胸の患部といえるブレブが破れるのである。それに注意しながら吸気の現時点の最大量を把握する。スタート時と変化なし。良くもなっていなければ悪くもなっていない。予定通り餓鬼山を目指す。少し迷ったのは、ここまで来ているのだから唐松岳に登るのが最初かと思って尾根ルートで馬鹿下りに入ろうと思ったが、だがしかし、この稜線に長居は無用、風雨に小屋に入りたい衝動があるほどであり、テン場経由でトラバース道を降りて行く。初めて見る唐松小屋のテン場だが、良い場所もあるものの、崩落していて状態の悪い場所も多々あった。それらを縫うように下り、岩場のヘツリが始まる。ここにも八方尾根側にあったようなステンレスのチェーンが流してあり、よく管理されていた。ただそこは自然地形、打たれたボルトがはじけ飛んでいる場所もあった。流してあるのはチェーンだけでなく、もう一本黒い物が流してあった。その先を見るとドラム缶があり、黄色い物も見えていた。どうやらそれは小屋の水源のようであった。雨に塗れ、滑る足許に注意しながら行く。雨具のフードがあるので視界が狭められているのだが、キョロキョロとあえて首を振ると、唐松岳側に鋭利な見栄えのする岩峰もあった。このトラバース道の終わりが、ちょうど尾根を乗越す場所になり、そこには祖母谷と唐松岳と書かれた赤い標識がある。この先はこれまでに対し、至極ながらかな九十九折となる。もう少し勾配が欲しいと思えるほどに緩やかで、それに乗り少し高度を下げると、目の前のガスの中から目指す餓鬼山が姿を現した。ただ現在地からそこまでの間に距離がある。まだあそこまで行かねばならないのかと思うと、僅かに呼吸が苦しくなった。

餓鬼谷の上流には雪渓が残り、そこに大きな見事な滝を拝む。“なぜ「馬鹿下り」と言うのだろうか”馬鹿みたいに問答無用に高度を下げて行くからだろうか。名前の露骨さに対し、足の下にある道はとても歩き易い道となっていた。それらの九十九折が終わると、沢状のゴツゴツとした石の中を行く。そしてその下で、ルートが90度西に変わる。何もなければ真っ直ぐに沢を降りて行きそうな場所であるが、そこにはタイガーロープが通行止めとばかりに張ってある。それに止められ右(西)側にずれる。再び九十九折を繰り返して降りて行く。東谷山尾根がどんどん高い位置になって行くようで、自分が黒部に居る事を強く感じるようになってくる。ガスの晴れ間から見える餓鬼山は、内蔵助平側から南にある丸山を見た時と同じような感覚に思えた。

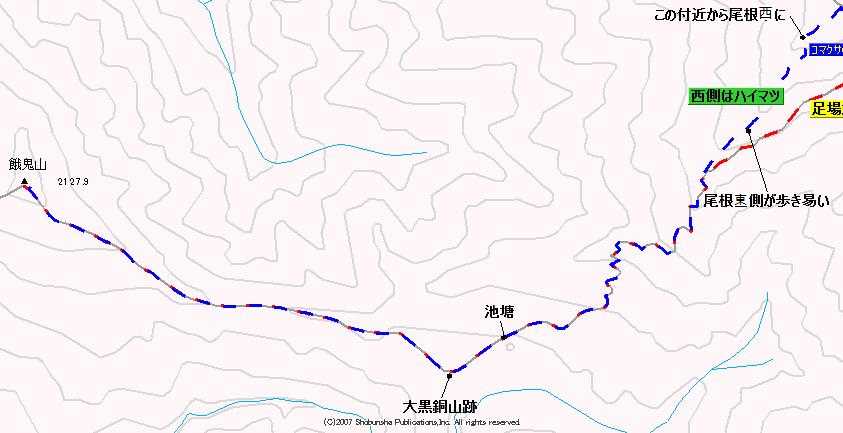

下りが終わり平坦地形が現れる。やや大きな池塘を左に見ながら、滑りやすい木道の上をコツコツと渡って行く。木道の下は泥濘地形であり、これがなければかなり厳しい通過点であるだろう。敷設に感謝である。ここを抜けると2分ほどで水場の分岐を見る。水場へは7分との表示があり、その沢のある方向に標柱は倒れていた。水場が現れたということは、もう鉱山跡も近い。広いテン場がある場所と聞き、どんな場所なのかとワクワクしながら足を出してゆく。そして水場分岐から3分。その場所に到着。予想外に広い場所で、当時の名残か、鶴嘴やスコップが落ちていた。至極平坦ですばらしいテン場となる場所である。展望が良ければ言う事はないが、少し窪地地形で、周囲からの風を遮ってくれる場所に思えた。大きな池塘もあるのだが、ここで銅が産出されていたことを思うと、ちと普通の池には思えず・・・。この大黒銅山跡を前後してなだらかな登山道が続き、それが次第にアップダウンの尾根に変わる。ドブ漬けのアングル構造の梯子を慎重に降りて行く。雨はそれらを容赦なく滑り易い足場にしていた。少し狭稜もあり、そこの北側は切り立っており、通過時は注意となる。この尾根には刈り払いされた跡もあり、こんな場所でも管理されている人が居ることが見て取れた。ただ餓鬼山が近づくに連れて、少し登山道がモシャモシャとした様子になっていった。刃物を入れたのは途中までで、唐松側であるから、頂上山荘の方がされたと読み取れる。山と対峙しながら、それ以上に自分の肺と対峙している。荒げないよう、パンクしない(既に軽くしているのだが)ようにゆっくりと足を出してゆく。

目の前、実際は登山道にそれは横たわっているので足許となるが、そこに餓鬼山山頂の文字を見る。それは分岐標識のプレートで、ここから僅かに笹の中の道を北側に分けてゆくと、念願の餓鬼山到着となった。行政の標識が出迎えてくれるのかと期待したが、中央にポツンと三角点が鎮座した、長駆の末にしては素っ気無い出迎えの山頂であった。標識はあるにはあるが、朽ちて倒れてしまっていた。黒部の雪深さがそうしているのか、水場、今ほどの分岐、そしてここの標識、悉く倒れているのであった。唐松岳側を見るが、殆どガスの中。見たかった坊主尾根方面も、全くダメ。まあこの雨の中に来ているのだから、この状況は想定内なのだが・・・。笹を叩く雨音の中、キュッキュッと周囲から虫の羽音が聞こえる。足許にはアカガエルがピョンピョンと跳ねている。そんな静かな山頂であった。全身ずぶ濡れ、ましてやあまり気温が高くなく、時間の経過は体を冷してゆく事に繋がった。下着のパンツの冷たさを感じるようになり、“やばい、歩こう”と踵を返す。余計な期待だが、祖母谷側からどなたか登り上げてくるのではないかと、俄かな期待をしたが、この天気ではよほどの好事家しか居ないか。元来ここはマイナールート、ただでさえ利用する人は少ないのだから、そんな期待は空を切った。

さて戻ってゆく。降り出すと少しガスが晴れ、五竜から唐松への主稜線が見えてきた。あそこまで登り返すのかと、帰りの大変さが、そのまま目の前の景色から見える。痩せ尾根のアップダウンをこなすと、その先で再び銅山跡。ここは露天掘りだったのだろうか、往時の採石の跡が周囲に残る細かな石のようであった。そこにポツンと最近の人工物があり、登山道整備用の未開封のロープが置かれていた。池塘を木道で通過して「馬鹿下り」の登りに入る。こちらからだと「馬鹿登り」と言うべきか。降りても登ってもなだらかであり、やはりここのネーミングには違和感がある。大黒銅山が大黒岳から名前を取っているのだから、大黒坂でもいいし、滝が見下ろせるのだから、滝見坂でも良いように思えるのだった。雨では有るが、周囲に羽虫が舞っていた。道肩の野草の葉っぱを拝借し、それらを仰ぎながら九十九折を上ってゆく。

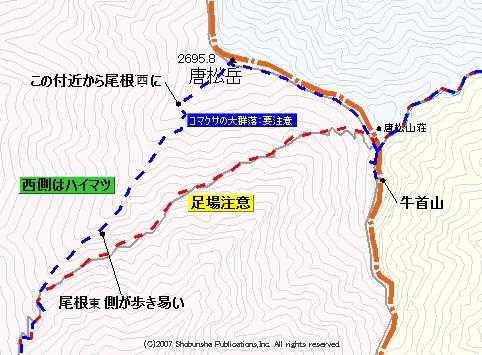

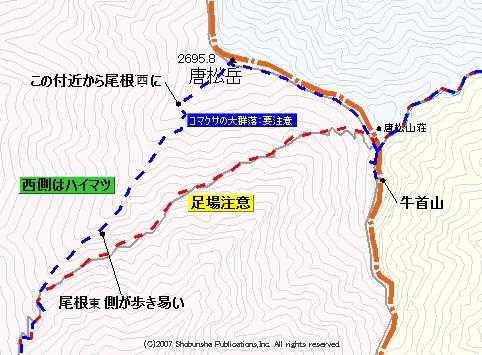

馬鹿下りが終わり、この先はトラバース道。またあのヘツリの連続かと思うと、ちとブルーになる。さほど酷い場所ではないのだが、急に風雨が強まってきていたのであった。時計は既に14時を回っていた。のんびりしている時間はなく、色々と頭をめぐらす。確かここから唐松岳へは冬季ルートの尾根ルートがあったはず。その方が歩きやすいのではないかとふと思えた。と言うか一度通った場所はつまらないと言う部分があり、違うルートがあるならそこを歩きたかっただけかもしれない。尾根側に足を進めて行く。しかし探しても探しても、何処にも道形は見えない。踏み跡が無いと言うことは完全に雪が乗った時にしか利用されないようである。もっともマイナールートでもあるから、利用する絶対数が少ないように思えた。尾根の西側はビッチリとハイマツが生え、かなり歩行困難。よって東側の草地の中を斜め上に上がって行く。先ほどの馬鹿下りの尾根乗越点では、東側の風を強く感じたが、この稜線に入ると、20mほどの風が西から吹いていた。したがって東側斜面をトラバースして行くのは風が避けられちょうど良かった。これが西側が歩きやすかったとしたら、強い風雨に晒されて、酷く体力を消耗したであろう。途中、ヨチヨチと歩く雷鳥が出迎えてくれる。総勢8羽、今年生まれた鳥たちのようでまだ幼さが見て取れた。8羽で先導してくれるのだが、なかなか遅く、時折こちらを見ている。煽るのも忍びないのでしばしそれに従う。

時折ガスの狭間から赤い屋根の頂上山荘が見える。その下に目を降ろすと、黄色いテントが二つ。良くぞこの天気の中にと思えてしまった。今日はさぞ寒い幕営になるだろう。そう思って温度計を見ると5度であった。風雨が伴い体感温度はマイナス気温である。草地の中を通過しているのだが、この谷側には登山道(トラバース道)がある。落石には十分注意せねばならなかった。途中、山荘から大声が発せられる。見るとこちらに向けて叫んでいるようであった。もう一つはテン場に向けて叫んでいるようでもあり、「戻れ」とも聞こえた。足許の道形のない状況からして、そう言われてもしょうがない場所に思える。それは高山植物が多く、砂礫の場所にはコマクサの群落があった。声は一回しか聞こえず、そのあとは濃いガスに巻かれ、目の前の唐松岳さえも見えなくなった。これ幸いにと登るのだが、立入禁止なら、馬鹿下りの場所にそれらしい看板が欲しいように思うのであった。でも地図にもルートが書いてあるのだから、先ほどの声が「戻れ」と言っているように聞こえたのは、コマクサを見た事が起因した、ここを歩く事の後ろめたさからなのだろうと思う。大半を東側斜面を伝ってトラバースして行ったが、後半の1/4ほどは西側に出る。東側から尾根を乗越す場所にはハイマツの中に踏み跡らしき道幅があり、導いていた。そして西側に出ると、それはもう酷い風であった。砂礫の歩き易い場所である事は幸いだか、雨具のフードを押さえていないと剥ぎ取られるほどで、ザックカバーも二度ほど剥ぎ取られ、その都度しっかり着け直した。山頂を見ると、いくつもの標識が林立している。その一番手前側の標識がこちらに背を向けるように立っている。おおよそこれが何であるかは予想できた。回り込んでそれを見ると、案の定「立入り禁止」と書いてあった。公には歩いてはいけなかった尾根のようである。でもいつまでは歩いていいのだろうか。でもここにこの標柱が常設と言う事は、全面的に進入禁止なのか、私の地図が古かったのかも。でもでも冬季は尾根ルートでなければ通過は厳しい。雪の有る無しで判断すればいいのかも。

唐松岳山頂。カメラを構えるが、雨具が風を受けて腕が安定しない。ストラップが舞い上がりレンズの前を横切る。感覚が鈍くなった手で、やっとやっと撮影しているような感じであった。数十秒間隔でやってくる突風に、両足を踏ん張って耐える。鼻水が先ほどのストラップの如く空を舞う。全身はずぶ濡れで冷されるし、もう恥ずかしげもなく「さびぃ~」と声に出していた。長居は無用、山荘に向けて下って行く。右下には先ほどの黄色いテントと、その他に青いテントが二つ追加されていた。はためくテント生地に、寒さが伝わってくる。と言うかこちらのほうが寒い。そのテント場側に落そうとしている風が西から吹いてきた。

雨だか鼻水だか判らない状態の顔で頂上山荘前に戻ってくる。流石に小屋前には誰も居ない。さあ次は牛首山。一度通過しているが、ここも事典に新規に掲載され、私にとっての新たな登山対象の場所となった。五竜岳に向かうように登山道を伝ってゆく。実際は登山道は山頂を通らずトラバースしているので、途中から東側に這い上がる。すると西風は先ほどに増して強くなり、大の大人の私が立っていられないほどとなった。下手をすると東側の奈落の底へと行ってしまいそうで、隠れる場所を探すが皆無。まともに風を受けながらしばし腰を下ろして丸くなる。こんな中でもトランシーバーを握るのだった。しかしそんな中でも雷鳥は平気な顔でヨチヨチとしている。体形が風をもろともしないようだが、必死なこちらとは、それこそ好対照なのであった。さあこれで目的地は全て踏め、あとは降るだけ。頂上小屋から八方尾根側に下って行く。こちらに来ると風は幾分和らぎ、その風の有る無しで、だいぶ周囲温度が上がったような感じさえした。好事家はちらほらとおり、雨具をびっしょりと塗らしたハイカーが何人もすれ違って行く。小屋泊なら、明日はいい天気だから最高であろう。今日の荒れた天気が相乗効果になりさぞかし気持ちよく思えるはず。黙々、坦々と足を下ろしてゆく。

帰りは丸山ケルンを拝もうと思っていたが、風雨が強まり下山を急ぐ。意外や登ってくる方が居り、それも男女の若い方が多かった。しかし楽しい会話はそこになく、皆顔をしかめた厳しい表情であった。全てはこの風雨がしている事で、固まったように寒そうに歩いているのであった。八方池を左に拝み、その先の八方ケルンの下からは、登山道の脇が沢のようになっており、凄い水量が流れ落ちていた。滑りやすい石の上に足を置きながら降りて行く。そして八方山荘が見えると、もうゴールが近い事が判る。ただしこの下には「牛ゾーン」がある。林道上に居ない事を願いつつ、下って行く。石畳のトレッキングコースを降りるとリフト頂上駅、そこからコンクリート舗装路を行くと、先の方に黒い塊が点々としている。幸いにも道の上には居ないようだ。でも朝の暗い中に見たのと、だいぶ頭数が増えているようで、その量による恐怖感が湧いてきた。今日は雨だったので最初からザックカバーを新調した黄色いものを持ってきたのだが、いつもは赤。赤だったら牛はどう反応しただろうか。ゲートを跨ぎ放牧している中に入ってゆく。当然のように何頭もこちらを見ている。かわいい表情なのだが、その中の一頭が急にこちらに向けて走ってきた。こんな時に人間は瞬時に動けないのである。脳と体が別にあり、信号が途絶える。あとは思考が途絶えるのも感じる。そうこうしていると15mほどになり、その牛は勢いを止め、群れの方に戻って行った。威嚇だったのか、餌を持ってきたと思ったのか。もしここで赤いザックカバーだったら・・・。あと赤い雨具だったら・・・。赤い服は良く目立ち、一見良いように思うが、こんな場合は負の要素になるかも。終始牛に目配せをしながら林道を下り、リフトの下を降りて行く。下の駐車場には10台ほどが停まり、到着時から増えているところを見ると、途中で行き会った方のもののようであった。皆ここで牛に冷や冷やしたはずである。出掛けからちょっとスリルを味わえただろう。

ゲートを下から潜り、無事到着。気づくと肩の痛みが取れている。呼吸の息苦しさもない。今日も自然治癒成功である。あと、湿気が作用しているのだろうが、全く喉が渇かず持ち上げた水はそのまま量を減らさず持ち帰った。いいような悪いような、肝臓が悪いのかも。