快晴の土曜日であった。暑い時期なので高い場所に上がりたかったが、次ぐ日の日曜日にガイドを頼まれていた。ガイドをするような力量はないのだが、頼まれれば嫌と言わない方なので二つ返事で引き受けた。全く山歩きを知らない方ばかりで、こちらも前日の疲労を残したまま対応するわけに行かなくなった。従い、少し翌日に力を温存できるような場所を選んだのだった。

「白平」と書いてハクヘイと読む。この山を山名事典から見つけた時、無性に登りたくなった。山の魅力とは、山の形だったり山腹の植生だったりする。雪形が綺麗とか、登り易いとか言う部分もそのうちの一つであろう。ここはその名前が私を魅了していた。白山に繋がる「白」。そして広さを意味する「平」。そして読みがまた格好良く、ハクヘイときた。ここは踏んでおかねばならないと強く思うのであった。しかし座標を地形図で追って行くと、1830.5三角点峰という事が判った。そこはエアリアでは「唐松嶺」と表記してある。“なんだここか”と内心思ってしまったが、あまり歩かれない金峰山への登路途中であり、ましてや少し登山道を離れて山頂はあり、少しは藪が漕げるかと期待して出向く事となった。

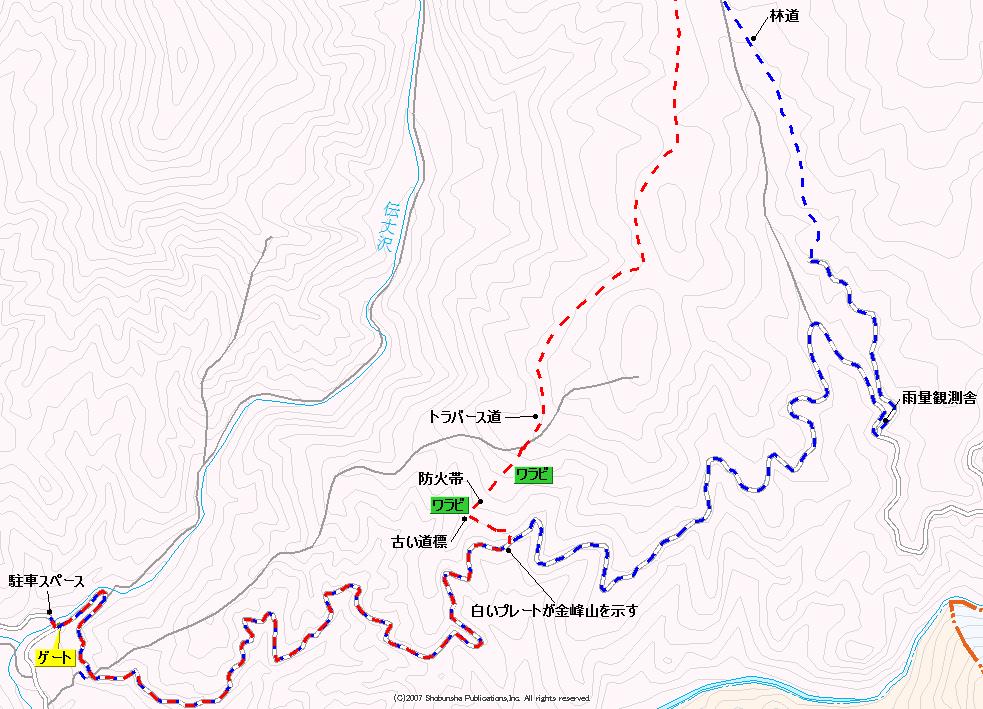

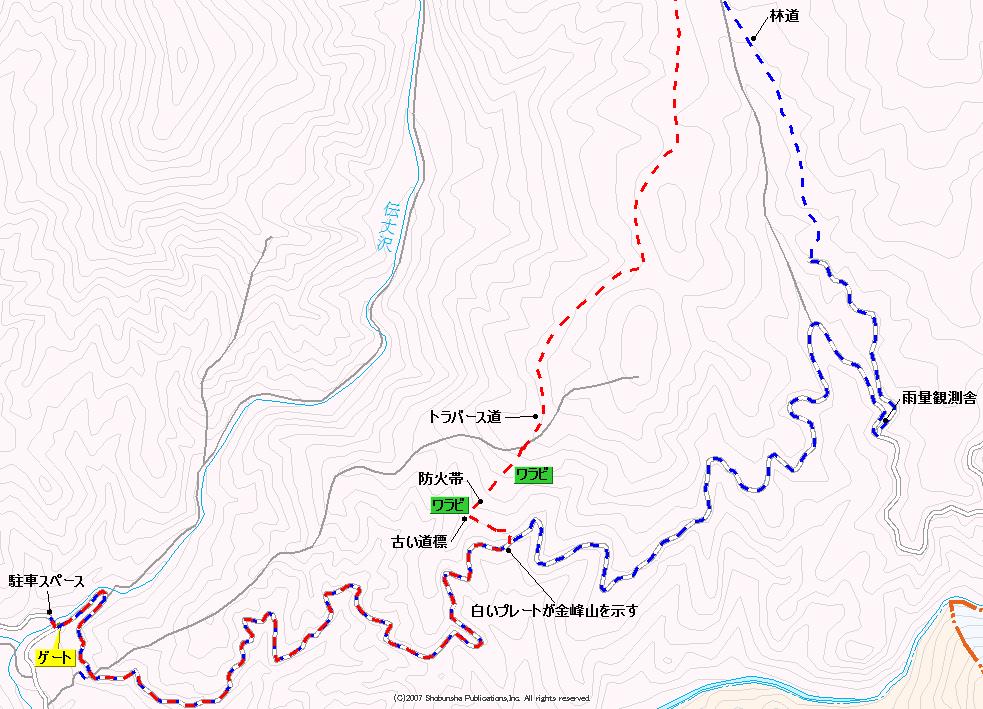

久しぶりのスロースタートで3:30出発。明日は夏至、日の出も早く20分ほど走ったら既に夜が白み始めていた。久しぶりに川上村に入り、信州峠を越えて須玉町に下りてゆく。黒森上で東に入り、瑞牆山荘前を通過しリーゼンヒュッテ手前から東に入り観音峠大野山林道に入る。入口には「崩落によりこの先通行止め」と書いてあり、その紙っぺら一枚が、今日の予定に際し大きな障害となった。まあ時間も十分あるから停められた場所から歩けばいいとして、そのまま進入してみる。すると難なく木賊峠まで行き着く事が出来た。途中通行止めの要因であろう土砂の崩落場所があったが、今は綺麗に除去されていた。そして木賊峠から東に進み池の平林道に入る。この先コレイ坂までは、チョキを登る時に一度訪れているので見知った林道であった。そのコレイ坂の所で、北杜市須玉町から甲府市に入る。やや狭い林道を高度を下げて行くと山手側斜面に作業小屋が立つ場所がある。その先に橋がありゲートも見える。どうやらここが林道入口のようであった。作業小屋の前には広見があり10台ほどは優に停められる広さがあった。橋の名前は伝丈橋(でんじょうばし)と書かれていた。そこを渡り左岸に行くと、北西に進む林道にはゲートがあり、南京錠でしっかりと留められていた。その南京錠は、荒々しく解錠努力がされたのか、鉈の刃のような跡が数箇所残っていた。

林道に入ると、僅かな時間伝丈沢と平行して進む。水量があり舐め岩の上を流れるような場所が多く、なかなか見栄えのする沢であった。外気温は9度、空気が冷たく清々しい。周囲からは野鳥のさえずりが絶え間なく聞こえてきていた。地形図からは、ゲートを越えて数分の場所から北東側に登路破線が入っているが、その入口は全く判らぬまま通過してしまった。林道はよく踏まれた道で、その上にスタッドレスタイヤの痕が僅かに残っていた。1348高点を過ぎ、左(北)側を注意しながら進む。と言うのは地形図にはその先から1709.5三角点に向けた実線の道が枝分かれしているのだった。しかしここも良く判らぬまま通過。実線の道が見出せないとは、自分のルートファインディング力も落ちたものだと落胆。そして鋭角なヘヤピンカーブを経て、その先、東西に林道が水平になった途中に、金峰山へ行く登山道入り口があった。ここは地形図には書かれておらず、エアリアの登路はここより西側から入るように書かれており、現地は紙情報の全てが当てに出来ない場所となっていた。この入口にはリボンが縛られ、カラマツに白いプラスチックプレートが打たれていた。そこに「金峰山頂 Km」と書かれている。6Kmと書かれていたのだろう。

登山口からの最初は、やや不明瞭な植林帯の中の道で、そこを抜け出すと、目の前に防火帯が横切っていた。これが地形図に示されている実線のようであった。確かに綺麗に切り開いた防火帯であり、林道の何処からかここに入る道は有ったわけであった。この箇所には古い道標があり、上から来た場合、防火帯を下って行かないよう、植林帯の中に進むよう示されていた。と言う事は、防火帯の下の方は歩ける場所ではなかったのか。さて防火帯の中を高度を上げてゆく。下草が無いので、なだらかな急登と表現したらいいか。その斜面には大きな切株が点々としており、そこにはかなり古い赤ペンキが残り、矢印が書かれていた。斜面にはこれでもかとワラビが生えており、美味しそうな太い良品が目立っていた。帰りに少々摘んで帰ろうと、往路はそのまま通過。

次に防火帯が交差するような場所に出る。どうやらここが地形図での1600m付近の実線と破線が交わる場所のようであった。するとしばしで防火帯は終わり、正面に尾根斜面が見えてくる(1625m付近)。ここも下草が低く、どこを歩いても負担にならない場所であった。このまま突き上げて行けば1709.5三角点峰に行くようだが、その尾根西側を良く見ると、その方向に道が続いていた。このトラバース道と言えよう入口には、カラマツの木が林立し、その一本の3mほどの位置に白い碍子が埋め込まれていた。何かの名残なのだろうか。道はこの先、至極快適に続く。途中に草刈用の古い鋸刃が落ちていた。

トラバース道はこの上なく快適で、1709.5峰を巻き、次の1700m峰も巻き込んで行った。そして1692高点の手前で、地形図通りに道があり、やや複雑に交差していた。尾根を見ると複雑ではないのだが、道がある事により、ごちゃごちゃとしている場所なのだった。ここは特に道標がないので、進路を迷うが、東に進む防火帯を右に見ながら北へ進む防火帯の方へ足を進める。登山口から入ってから、時折マーキングテープがあるが、百名山の金峰山に行くにしては道標が乏しい。ある意味、ルートファインディングを楽しめる道と言えようか。

途中で古い木橋で沢を跨ぐと、いきなり綺麗な林道に出た。こういうシチュエーションには落胆するのだが、何処からか林道が上がってきているようだ。ここには大きな石碑があり、これがエアリアに書かれている造林記念碑だった。南側を見ると、林道脇の平地に壊れたプレハブ小屋が建っていた。この先の登山道は林道を跨ぐようにして進んでおり、登山口にあったのと同じプレートがここにも打たれていた。登路周囲では、あちこちで水の流れが見えていた。経路の林道も同じことで、水を持ち上げる必要はない場所のように思えた。さてもう目的地も近い。下草が低いのは変わりなく、そろそろ山頂に向けて突き上げても良いように思えていた。ただ一番歩き易いのは登山道上で、白平北側の1840m付近まで歩き上げてから南に戻る作戦とした。

1840m付近は、やたらとマーキングが付けられていた。そして白平側に向けては、薄っすらとした踏み跡が伸びていた。白平の東側まで破線が上がってきているので、それと繋ぐ登路なのかと思ったが、幾重にも道が入り乱れている感じであり、道を付けたのは鹿のようであった。軽く下って行くと、先の方の高みが、後光が射しているかのように明るく輝いていた。その中央に枯れた象徴的な大木があった。何かおとぎ話の森の中の様相であり、なんとも不思議な空間であった。そこが白平の山頂なのだった。ここには三角点があるはずで、すぐに三角点探しに入る。しかしなかなか見つけ出せなかった。下草は無く探す条件としてはいいのだが、周囲はけっこうに広く、目指す石が目に入ってこないのだった。そして探す事5分、やっと見つけ出した。5分とは短いようだが、ずっと探しながらの5分はなかなか長い。その場所は、先ほどの大木から真南の位置にあり、その大木に背中をつけて28歩目の場所であった。三等三角点なのだが、なかなか大きな立派な基石であった。ここに至るまで展望を楽しめる場所は皆無。となると曇天か小雨のような日に出向いてもいいようだが、高度計がないと地図と現地が合致させられないような場所が殆どで、やはりここは天気の良い日に出向いた方が無難に思えた。トランシーバを握ると、下界の沢山の声が入ってきていた。

下山。往路を戻っては面白くないので、南西に続く尾根を下る事とした。もう一つは東に進んで破線を辿ってみたいと思ったが、ちょっと大回りになるような気がして、前者の選択。下って行くと、真新しい切株が目立つ。どうやら近年伐採がされたようで、切られたまま放置されているような状態であった。それらを跨ぎながら、下を注意していると、なんとシカの角が落ちていた。かなり年数が経過し、少し突端が溶け出しているものだが、大きな立派な角であった。これが見れただけでもこのルート選択は正解であった。踏み跡は見られないが、どこでも歩けるような斜面で、大きなストライドで降りられる場所であった。下の方に行くと、流れが出ている場所が多く、やや泥濘地を越えて行く。そして降りきった場所は、往路で見たプレハブ小屋のまん前であった。林道に降り立ちプレハブ小屋に足を進める。窓とドアはなく、ガランとした開放的な小屋となっていた。急な雷雨時や、もしものビバークには十分使える小屋であった。水もすぐ脇の沢から取れ、条件も良い。

さてここからどうしようか迷った。往路を辿ってワラビを採りながら下るのが当初の予定だが、それ以上にこの林道の存在も気になった。結局、食い気より情報と、林道を降りて行く事にした。まあ凡そは地形図から察知できており、見えている破線が林道になっており、下側に行けば、往路の林道と繋がる事は読み取れていた。要するにこのエリアの地形図の改訂が遅れているだけなのだろう。下って行くと林道が往路の林道とぶつかる手前に、雨量観測舎があった。上の方にはソーラーパネルが設置され、雨量情報を電波に乗せて下界に送っているようであった。この先も地形図からは1569高点から登路が上がっているのだが、ここも全くは入口は判らなかった。林道を闊歩して行くと、水辺の所にクリンソウが綺麗なピンク色の花を見せていた。ちょうど良い花期の中を歩く感じで、至る所でそのピンク色を楽しむ事ができた。林道はクネクネとしており、思いのほか距離が長い。どうやら防火帯を辿った方が楽だったように思えた。

小屋から下りだしてほぼ1時間。やっと往路の登山口に到着。林道上は新たな足跡はなく、今日入ったのは私だけだったようだ。真夏のような暑い日差しを受けながら闊歩して戻ってゆく。林道途中の水の流で手をぬぐい、顔を洗ったりしながらゲートを目指す。少しワラビの事が心残りであったが、ある事が判った事で次に繋がる。短時間であるが、まずまず充実した山旅となった。ゲートに到着し、伝丈橋を渡って駐車場に戻る。すぐに着替えて帰路に着く。