鳩峰。平和の象徴のようなその優しい名前に、楽に踏める場所だろうと勝手に思い込んでいた。春の残雪期に高嵐山を踏んで、ここも同じような植生だろうと、無積雪期でのアタックをする事にした。しかし・・・。

この週の頭は賑やかに宴会山行が行われ、その余韻を残したまま週末を向かえた。そして金曜日の夜、いつものように行き先を探す。日本海側の天気が悪く、南ほど良いようであった。ただここのところの山行は南ア連投で、先日やっと中アに入った。こうなると次は北アであり、天気は無視して北アエリア内で行き先を探す。降雪があるので、あまり無理をすると目的地まで届かない可能性もあり、そこそこの場所と鳩峰を選んだ。

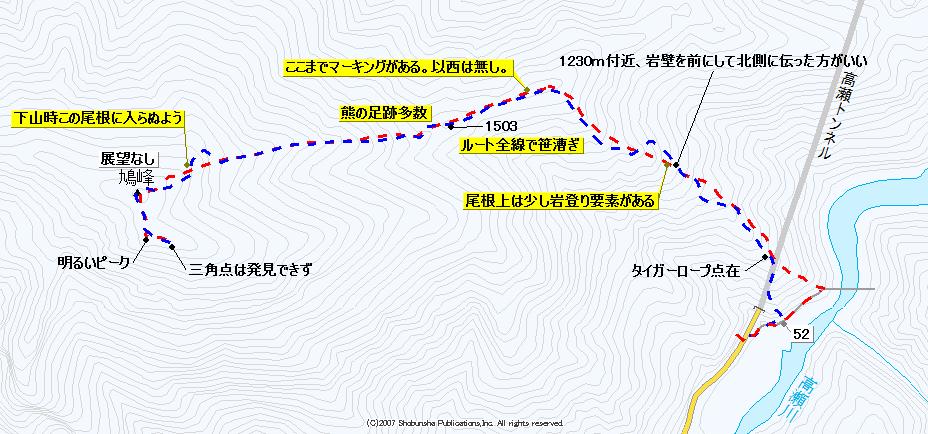

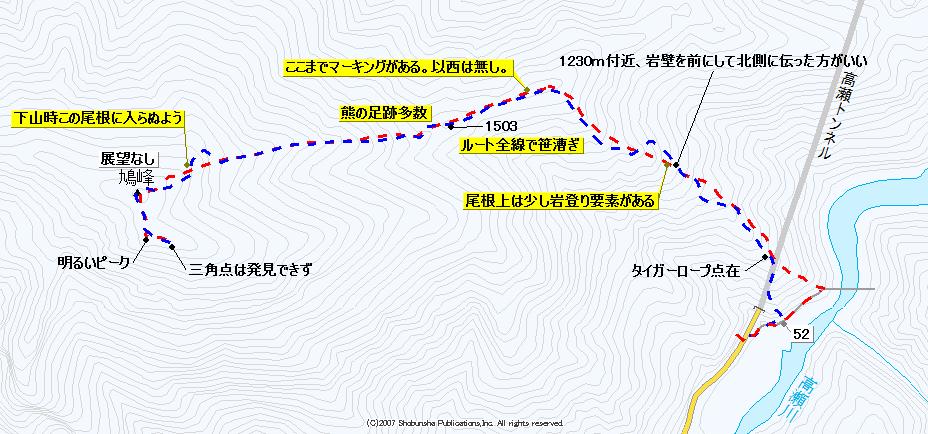

鳩峰は、北葛岳の東に派生する北葛尾根上にあり、狙う場合は葛温泉側からが順当手段。龍神湖に張り出している尾根末端から取付ければ最高だが、アプローチが面倒なので、主尾根から派生しているいずれかの尾根を伝う事となる。しかし南斜面はどこを見ても急峻地形。そんな中、龍神湖の散策路が地形図に書かれている。そこを伝った先にある、吊橋からの尾根が適当に見えた。ここも下の方は急峻だが、選択肢全体の中では極めて使えそうな尾根に見えた。尾根は物凄い笹薮も想定できる。まあ楽を思うより、そう思っていた方が良い訳だが、目指す山の名前が鳩である。どうしても容易く登れるように思えてしまうのであった。

2:00家を出る。深夜もやけに温かく10度くらいあった。三才山トンネル手前のコンビニに寄って、いつものように割引チケットとヤキソバパンを仕入れる。ここは山村でありながら松本から関東への主要道の為、このコンビニは沢山のトラッカーでいつも賑わっており、この日も深夜でありながら昼間のような店内の賑わいであった。トンネルに潜って松本に出て、池田町経由で大町に入る。するとフロントガラスを雨が叩き出した。少しならいいが、だんだんと量が増して行き、高瀬トンネルを出て龍神湖の散策路駐車場に着いた時には、ほぼ本降りになっていた(4:45)。まあここで雨なら上は雪。季節を楽しもうかと頭を切り替える。しばし後に移動して仮眠となる。藪を想定して日が上がってからの行動とした。

6:00目を覚ますも、雨音は止まず・・・。夜明けを待つようにLEDライトを照らしながら地図を眺める。ここは嫌な事に最高点と三角点の場所が違う。主峰は北側の尾根を伝えばいいが、三角点峰を見ると、その南側にある尾根が目に入る。周回コースが取れないものかと最後まで悩んでいた。結局見出しきれず、あとは現地で臨機応変に行動する事にした。濡れ鼠を覚悟して準備に掛かる。降雪がどのくらいだろうか、アイゼンは六本爪をザックに入れた。あとは予期せぬ岩場もあるだろうから30mのザイルも携行。ザックカバーをし、足許に防水スプレーを吹きかけてスタートとなる。

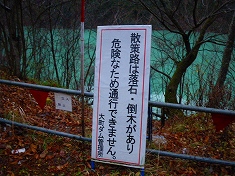

このスタートは少し後ろめたい。「散策路は・・・通行できません」との看板がある。バリケードとタイガーロープで入れぬようガードしてあり、そこを跨いで行くのであり気が引ける。そしてすぐにある橋の入り口にも、強固にタイガーロープが縛られてある。バリケードに加えて、2回目の強行突破。犯罪を2度犯しているような心境に・・・。対岸に行くと「金沢花崗岩」の露出してある壁があり、その説明文が見える。湖の上をヘツルように木道が造られ、そこに足を乗せてゆく。確かに崩落した石や、倒木がちらほらとある。この為に通行止めにしてあるようだが、歩きを邪魔するほどではなく、別段問題なく歩ける。よって、かなり勿体無いような気がした。たぶん管理者側の責任問題があるので、あえて通行止めなのだろう。左(北)側に見える斜面を気にしつつ、どこか取付くのに適当な場所は無いか見ていたが、場所が見つからぬまま吊橋前まで登りあげた。するとそのすぐ手前の斜面側に、赤色の絶縁テープが薄くなったものが2箇所見られた。何かのマーキングである事に間違いなく、周辺を目で追うと、斜面に踏み後らしき筋が見えた。かなり散在している形であり、道形とは判断し難いが、人間か獣か、いずれかが通った痕には違いなかった。いきなりの急峻。雨具がサウナスーツのようにも感じた。脱ぎたいが雨で脱げない。ここの最初の急登で、適期の判断は薄着の可能な季節となる。あと通年だろうが、斜面の落ち葉は良く滑る。

しかし取付きでマーキングを見たものの、そのあと一切現われなかった。あまり登る人は居ないのかと俄かに喜んだのだが、完全にぬか喜び、1050m付近で次の一個が現われだすと、その先は5m間隔ほどで乱打的に見え出してきた。それもこれでもかと、がっちり巻かれたものが多く、ちょっとこれには閉口。せめて半分でもいいから回収して欲しかった。ルートを探る楽しみが・・・。有って安心材料にはなるものの、無い方がより楽しく思え・・・。赤い絶縁テープが色褪せたものを皮切りに、近年巻かれた赤い絶縁テープ、さらにおそらく今年だろうか真新しい黄色い絶縁テープも続く。これほどに登る方が居るとは判らなかった。しっかり地形図に記載があるから当然か。これらに伝ったり見失ったりしながら這い上がってゆく。標高の低いうちは、シャクナゲが繁茂している場所が多かった。

1060mで、最初のシャクナゲ漕ぎから開放され、少し植生の薄い尾根が現われ、さながらインターバル。ここには一株だけ、狂い咲きのシャクナゲが生えていた。右下(北東)を見下ろすと、エメラルドグリーンの湖面を見下ろすことが出来た。この先で、このルートで一番の狭稜地形があり、右(北)側を気にしつつ足を出してゆく。そして1200m付近で一度広い地形になり、この先の急峻地形に対しての適当な休憩場所であった。真横に横切るように獣道のような杣道のような筋が有り、なにか峠道のようにさえ見えた。少し先に這い上がると、目の前一面に岩壁地形になった。ここは帰りに確認したのだが、壁を前にして右(北)側に巻き込んで行くのが正解。しかし尾根は左(南)の方が顕著で、左側にルートをとって上がって行くと、狭稜な急登箇所となる。シャクナゲが蔓延り通過しづらく、岩混じりの場所であった。本心、“こんな場所が続くのでは、気力が持たない”と思った矢先、目の前にタイガーロープが現れた。どうやらここでルート選択は有っていたようだ(実際は北側にもっと歩き易い場所がある)。

それこそお助けロープとして使いながら這い上がってゆく。無ければ少し難儀しながら通過せねばならない場所であった。ここを越えると、今度は岩場が現われた。フリーハンドで上がれそうな場所だが、雨で濡れている。滑ればそのままダム湖まで落ちそうな場所であり、ここは慎重に左(南)側から巻き込むように岩場を上がって行く。そして登りきった先に、またまた岩が立ちはだかる。なにか登頂に向けて暗雲が出てきたような気さえした。次から次へと難関が現われてきている感じであり、一つ一つゆっくりクリアーして行けばいいものの、下りの場合はザイルを垂らして下降せねばならないといと思える場所で、危険度と通過時間超過が伴い、それが嫌であった。この岩は右(南)から巻き込むように這い上がる。潅木があるが、少し足場段差があるので注意箇所となる。ふと気づくと先ほどのタイガーロープがあったものの、マーキングが見当たらなくなった。先人のルートを外したのか、はたまたこれで合っているのか。マーキングがあったおかげで、余計な事を考えねばならなかった。

ササを分けながら進んでゆく。この尾根は石楠花は親指大の幹のものが多く、ササは小指大のものが多かった。それらが濡れており、既に上半身下半身共にずぶ濡れとなっていた。先ほどまで暑かったが、すぐに身体が冷やされてゆくようであった。1350で一度植生が弱まり、ここで僅かな吊尾根がある。ここにもしっかりマーキングがあり、向かう広い尾根斜面へ導いていた。そして1400m付近で尾根上に枯れた大木の根元部分があり、印象に残る通過点となる。周囲も少し禿げた地形であり、休憩するには適当であった。しかしこの先から再び濃いシャクナゲが始まる。もう少し楽に歩ける場所かと思っていたが、急登箇所の続くどちらかと言うと厳しい斜面であった。一番は両手が休めない事。次から次へ現われてくるシャクナゲやササを分けて進まねばならなかった。

1490mピーク。ここが伝ってきた急登尾根の山頂と言うべき場所で、やっと主尾根に乗った形となった。至る直前のシャクナゲも濃く、その濃さの為か少し刃物が入れられているところもあった。主尾根には薄っすらと踏み跡が見えた。東側へもその筋はあり、昔の道だったのか・・・どうか。既にここまでに2.5時間近く費やしてしまった。距離的な部分で残りを換算すると、同じような植生だったら山頂まで残り3時間ぐらいと予想できた。真新しい黄色い絶縁テープが巻かれ、僅かに西に進むと平坦な最高点となっていた。ここは東側が顕著な小さなピークとなっているので、下山時には判別し易い場所で、ほぼ間違えないだろう。さあここから後半戦とも言える。

雨は次第に雪に変わってきた。手袋をゴアのものに切り替えるも、雨具がびしょ濡れで、そこから伝ってくる水分に、すぐに内部が濡らされてゆく。先にある1503高点の前に鞍部があるのだが、ここに色褪せたマーキングを見たのを最後に、この先の尾根にはマーキング類は無くなった。どう考えればいいのか。冬季のアタックで、ここの来てマーキングを付ける必要が無くなったのか。それも想定内であり、設置高さを見ていたが、冬季と思える高さには縛られていない。あれほどこまめに有ったモノがパタッと姿を消したのが読めなかった。もしかしたら1490m峰に名前が付いていて、目的をそこまでとしたのだろうか。鳩峰を目指した痕跡が、鞍部で途絶えたのが解せなかった。

さて雪の乗ったササ漕ぎが続く。上を見上げる余裕は無く、首を垂れながら下を見ていると、残雪の上に手のひらを広げたくらいの足跡が見える。間違いなく熊のようであり、爪の方向からして上に向かっているようであった。残雪が新しすぎて、熊が通過した頃合がそこから読めなかったのだが、大きなのが生息しているのは間違いないようである。大きな足跡を見て初めて、熊のテリトリーに侵入したと認識し、チリンチリンと鈴を鳴らしながら行く事にした。この足跡の他に、このルート上には沢山の巣穴らしい空洞が見られる。その殆どが木の根の部分にあるものなのだが、それが大きなものとなると、流石に覗き込むのにドキドキした。まあ鈴を鳴らしているので、先に察知して中に居る事は無いのだろうが・・・。

ササに頭まで没する場所もあり、潜るように進んだり、雪の乗ったササを平泳ぎで絶え間なく漕ぎ続ける。主尾根に乗ってからは1550m付近で一部急峻がある他は、あとはなだらかな尾根であった。歩きながら左(南)側の尾根地形が見え出すと、山頂が近い事と判りだす。今日はそちら側にずれて三角点も探したいと思っていた。積雪もあり殆ど見つからないだろうとは思うが、探す努力はしてみよう。最後までササは途切れる事無く、手を上に向け指のように伸びている木の生える場所に到着した。ここが目指していた鳩峰であった。

鳩峰の最高点は非常に狭く、東、西、北と三方向からの尾根が合わさった頂点となっていた。登頂にあわせてか、雪が止み晴れ間が見え出すが、周囲を見させてくれるほどにはなってくれず。そこは樹林に覆われた展望の無い山頂であった。最高所に何も無く、奇形の木の指の部分に黄色い絶縁テープを巻いておいた。ここを訪れる人は居ないのか、全く人の気配の無い山頂で、人工物は全く見られなかった。奇形の木の中央がちょうど手のひらを広げたようになっており、そこに荷物を載せてしばし休憩。白湯を飲みながらヤキソバパンを齧る。経路約5時間。思っていた以上に長かった。昼ごろには降りて風呂にでも入っているだろうと思っていたのだが、そんな生易しい山でなく、本気モードで挑まねばならない山であった。

次は三角点探しに向かう。山頂から南に行くと、その南西斜面はササの少ない歩き易い地形であった。少し起伏があるが、難なく南側峰に立つ。しかし三角点はここではない。ここに有ってもいいほどに上空が見える場所であるが、三角点はこの峰のさらに東側。向かってずれて行くと再び樹林の中に入る。そこは浅い二重山稜のような場所で、東西に伸びる筋が通っていた。幸いにも南側の笹の中には雪が積もっておらず、這いずるように探し回る。しかし、ポツンとある自然石を発見したほかは、人工物は見られなかった。それからこちらにマーキング類はあるかと、三角点の有るべき場所から東にずれたが、こちらにも見られず。やはり1503高点東側の鞍部でパタッと無くなっていた事になった。地形図を見ながら東に降りて行った場合のコース取りを考えるが、1500m付近からの尾根の広がりが大きい。その先も上手く南側に進路を取れても下手なコース取りでは道路脇のよう壁の上に出てしまう。降雪時期でもあり、安全を考え往路を戻る事にした。自分のトレースに伝って戻るのだが、休憩するなら最高点より南峰の西側の峰がいいだろう。ここならもしかしたら樹林の間から少し展望がある場所かもしれない。針葉樹の無い上部の開けた場所となっていた。

最高所に戻り、東側に下って行く。笹の中にあるトレースを拾いながら降りて行ったのだが、途中で見失う。“おやっおかしい”と思っていると、コンパスが向かう方向が北である事を示していた。1830m付近から北に進む尾根に入り込んでしまったようであった。周辺に顕著な微細尾根があるので要注意である。実はこんな間違いが、けっこう楽しいのだが・・・。下りは非常に良く滑る。雪が無い場所でもアイゼンが欲しいほどな状況で、そこを何度か尻餅をつきながら降りて行く。ササが寝ているところに乗った時には、もう踏ん張りようが無いのであった。往路に1503高点を同定せずに通過してしまったので、帰りはと気にしていたが、気にしていても良く判らぬまま通過してしまった。そんな起伏の少ないダラッとした尾根なのであった。尾根が少し広いのと、当然のように微細尾根が入り込んでいるので、往路を辿る場合はマーキングを打った方が無難かもしれない。

1490m峰まで戻り、さあここからが下りの本番。密生地帯や岩場が控えており、心して降りて行かねばならなかった。上から降りて行くと、赤いマーキングが本当に沢山見えている。暫くそれに伝ってみる。どうやら往路で少しマーキングが見えなかった場所は、マーキングのある場所より北側を伝っていたようだった。1400m付近からはそのマーキングはしっかりと尾根を捉えて降りて行っていた。そろそろあの岩場がと思っていたら1300mを過ぎるとマーキングは大きく北に膨らむように導き出した。これがあの岩場を避ける回避ルートかと判った。ただ岩場のところにもタイガーロープがあったわけであり、ルート選択は二つ有ると言う事だろうか。危険箇所を通過してその先も急峻地形を下って行くのだが、今度は真新しい黄色い絶縁テープが導き役となった。それを伝って行くと、マーキングは高瀬トンネルの上で南に進みだした。下の方に見えるエメラルドグリーンを目指していたのだが、今度は下の方に車道が見え隠れしてきたので、それと判った。

驚いた事に意外やこの尾根にタイガーロープが沢山設置してあるのであった。往路は岩場の場所のみで見ていただけなので、好事家が残したものだろうくらいにしか思わなかったが、降りて行く先には、10箇所以上に亘ってタイガーロープが流されている場所があった。痩せ尾根上に流されているのだが、どうもルートを開こうと思って設置してあるようにも見えた。途中赤色と黄色の二本縛られた絶縁テープが目印となり、降りて行く方向が東に変わる。そのまま降りてはトンネルの上に出てしまうのであった。この下降点からの下降は殆どタイガーロープ伝いと言って良い。途切れる事無く張られており、その張られている場所は急峻尾根。なぜにここなのかと思えるような場所であった。つり橋の付近からの方が安全のように思えるのだが・・・。最後は下の散策路が見え出したのでタイガーロープから離れて斜面を降りて行く。ここも気を抜くと枯葉の上を一気に滑ってしまうので、最後の最後で注意となる。

散策路に降り立ち、長い急峻から開放された。散策路を車道側に戻ってゆくと、途中のスピーカーの設置してあるCP(コンクリートポール)に赤ペンキで山手側に向けて矢印が書かれていた。何かの印であると察知し、見ると、そこにタイガーロープが垂れてきていた。往路には気づかなかったのだが、ここで取り付き地点が判った。でもここからタイガーロープに伝って登って行くのもかなり厳しい。一番の問題は、登りながら落石を起こしてしまうことである。起こさずに登る事はまず無理であり、それが一番気になるところであった。この場所の南側にはヒトツバカエデの紹介看板があり、その木には「52」と書かれたプラスチックプレートが下がっていた。タイガーロープルートを探す場合の取付き点の目印となる。木道橋をコツコツと進み、金沢花崗岩を右に見て橋を渡って行く。最後はバリケードを跨いで駐車スペースに戻るのだが、やはり跨ぐ時は周囲の目を気にしてしまう。まだ少しはモラルと言う部分が残っているようだ。

さてルートを振り返る。短いようだが、なかなか手応え足応えのあるルートであった。長い時間のササ漕ぎ、シャクナゲ漕ぎの平泳ぎが待っている。雨で無ければいがらっぽくなるだろうし、雨なら今回のように濡れ鼠。ここで残雪利用だとすると、急峻が多く危険が伴う。あまり登られないには理由があるように思えた。そして一番に驚いたのが、その急峻地形にあるタイガーロープの存在。近年に付けたと思える新しさで、それも長い距離に亘って設置されている。それとエスケープルートなのか、尾根から違った方向に垂れているものも見られた。ルート開作途中なのだろうか、でも今の場所では間違いなく散策路に落石を起こす。石の落ち方によっては、目線の位置に石が落ちてくるだろう。と考えると、どうも合点がいかない。それと1490mピークから先で、あれほどあったマーキングが途絶えていたのも不思議に思う。ちなみに、私は山頂に縛った以外に経路では一本も巻いておらず、経路にある黄色い絶縁テープは私ではないのでご了承のほどを・・・。