金曜日は一日中シトシトと冷たい雨が降っていた。その雨を見ながら、明日は雪山へ・・・なんて思っていたところ、金沢の知人から声が掛かり、土曜日に前橋で合流しようとのお誘いを受けた。“ちょっと都合が”と言いたいところであったが、人付き合いは良い方(?)なので、二つ返事で約束する。さらには「12時くらいに落ち合おう」と言うので、こうなるとかなり行動が制約される。

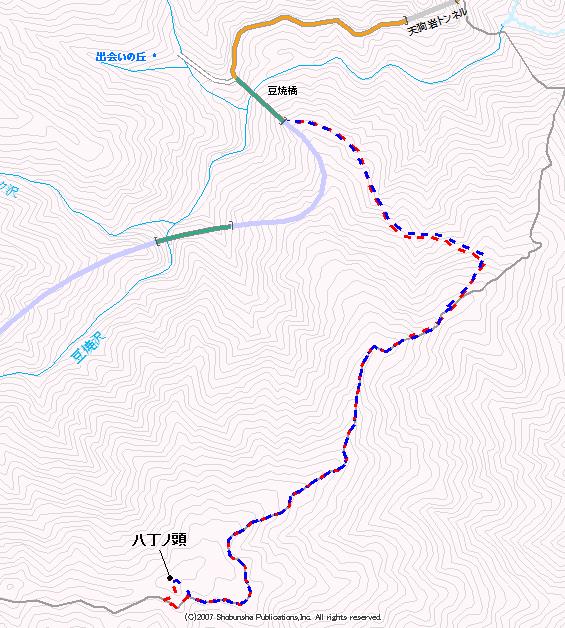

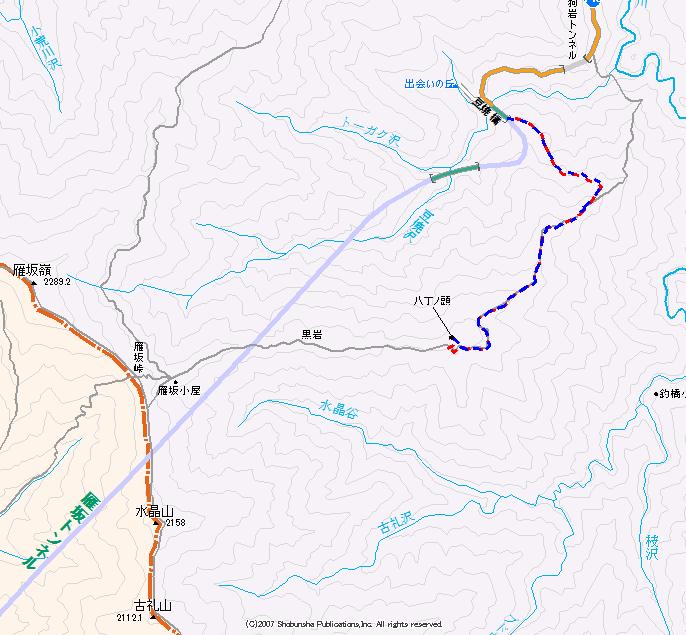

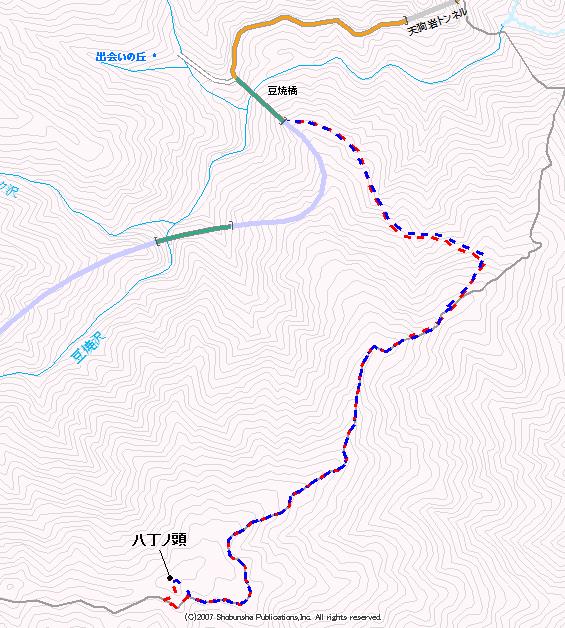

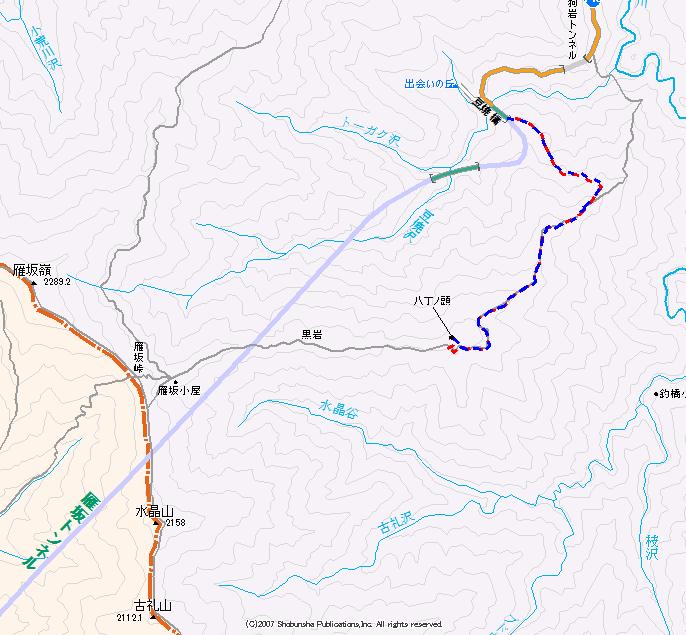

銀嶺の峰々が遠ざかって行くような気がするのだが、少しは新雪の感触を楽しみたい。「短時間」「そこそこの標高」この二つを主に、各地の地図に目を通す。当然、前橋に近いエリアからである。そしてこんな状況下で目に入ったのが、雁坂の黒岩尾根であった。豆焼橋からの道は複数回通っているので、勝手知ったる道。雪が乗っていても何とか早めに踏んで来られる自信があった。南アや北ア方面に行けば、素晴らしい展望が見られるだろう、などと少しだけ後ろ髪を引かれる思いだが、まあこんな時もある。なんと言っても今は師走、もう少し詳細情報を開示すれば、知人というのは先輩であり、さながら師が走ってくるのだから、そっぽ向く訳には行かないのであった。

2:15家を出て、秩父市内を通り抜けて行く。少し気温の低下が気になったが、路面を凍らすほどには下がらなく、タイヤはしっかりと舗装路を掴みながら進んで行ってくれた。豆焼橋が入山口なので、「であいの丘」が駐車場所としては順当だが、奥秩父トンネルの登山口脇には僅かに2台ほどの余地があることを知っており、一応行ってみる。すると先客は居らず、登るに際し特等席を貰った形となった(4:30)。国道140の車通りは少なく、路肩でありながら通過音で悩まされる事無く仮眠に入る。ただ、トンネル内の篭った重低音はそれとなく聞こえていた。

トンネルの照明が常時周囲を明るく照らし、夜が明けたのを見落としてしまっていた(6:20)。この部分では、であいの丘に停めた方が良いようであった。急いでテルモスに入れてきたコーヒーを飲んで支度を始める。ゲートとなっている車止めは容易に地中に沈められ、車で侵入できる状態であった。でもその先には車の轍はない。以前は軽トラが通った跡があったが、猟師(猟期に入った)もこの日は入っていないようであった。ゲートを跨いで進んで行くと、トンネルの電源施設の先には、住宅用のエクステリアで使うようなフェンスがゲートとして新設されていた。豆焼橋からのチェーンゲートを車で越えても、すぐここで止められるのでは意味はなく、それで入る人は居ないのだろうと推察できた。雪の上にはニホンザルの足跡が続く。大きな固体のようで、子供の足ほどの大きさが続いていた。この辺りで積雪は7センチ程度。水分量が多く、すぐ解けそうな雪であった。

林道を伝っていると、終点までのちょうど中間点くらいで、北側の斜面での大崩落が始まった。鹿が動いたのか、雪によるものか・・・1分間くらいの長い時間続いており、乾いた硬い音を響かせながら沢山の大きな石が落ちてきていた。何トンくらい落ちたのか、自然の恐ろしさを目の当たりにして、少し自分の周囲温度が下がったようにも感じる。今日は一級の道であり、少し気を抜いて歩いていたが、これにより少し気を引き締める。

林道終点からは、相も変わらずのなだらかな山道。周囲では鹿が鳴き、通過にあわせてヤマドリが一斉に飛び立つ。野生動物は火薬の匂いを嗅ぎ分けるというが、私には火薬の匂いが無いためか、近くに行くまで気がつかないようであった。圧巻だったのは、数十頭の鹿が出てきた場面であった。あせみ峠の少し手前、登山道より下側斜面にササの蔓延る場所がある。ササのオアシスのような場所であり、脇を通過しきるまで、シカの存在など全く判らなかった。シカも息を潜めていたのか、通過しきると一斉に飛び出してきた。白い尻毛がピョンピョンと跳ねて行く姿には迫力を感じ、小さい鹿が頑張って群れを追ってゆく姿には、応援したくなるほどであった。上の方では、ギーギーとホシガラスのような鳴き声の鳥が群れている。全ての野生動物に対し、私の存在は邪魔をしているようであった。少し申し訳なく思う。

登山道は八丁ノ頭を右にするようにして、そのピークがある黒岩尾根を巻き込むように進んでゆく。どこから取り付こうかと常に気にしつつ、薄い植生があればいつでも突入の構えであった。でも地形図を見ると、このまま道に伝って高度を上げて西側から少し戻るように狙った方が、藪歩きの標高差が少なくて済む。降雪の後でササが濡れて居り、ササ漕ぎを避けてしばらくは登山道を伝っていた。すると登山道上に、一部アセビが繁茂している場所がある。そこに鹿が3頭居た。なにか地中のものを食べているようにも見えたのだが、人間には判らない美味しいものがあるようであった。しばし足を止めて見入る。それでも自然の動物、こちらの気配に気づき、キーンと鳴きながら逃げてゆく。すぐにその場所に行くと、積雪を踏み消すほどの足跡がある。何が食料になっていたのだろうか。それにしてもこのエリアは鹿が多い。

暫くデンとした和名倉山を見ながら歩いていたが、途中から背を向けるように西進し出す。暫く行くと、登山道上にチェーンソーがプラボックスに入れた状態でデポされてあった。そこには「ふくろ久保」と書かれた標識が上がっている。山頂側を見ると、歩きやすそうな谷地形に見えた。“行こうか”と思ったが、まだ我慢。もう一つ尾根を巻き込んで、当初の予定通りに山頂の北側に来た。目の前には横に遮るように黒岩尾根が見え、登山道はそれに沿うように横に移動して行っていた。そろそろと思っていると、横の立木に赤布のマーキングが縛られていた。そこから山頂側の斜面は、倒木があるが下草は少なく、伝ってゆくには適当に見えた。足許の滑りやすい斜面を登って行くと、そこには薄っすらと道形があり、時折マーキングも見える。殆ど登る人は居ないであろうが、全くゼロではないらしい。

山頂に近づくに連れて倒木量が増す。しかし、ササ原と言って良いほどに気持ちよい場所で、日差しを遮らない程度のシラビソが生えている。鬱蒼とした暗い山頂を思い描いて上がって来たのだが、相反して気持ち良い。こんな良い場所が・・・などと思ってしまった。ここには三角点があるはずで、最高所に行くと塩ビのパイプが高い位置に括りつけられており、下にはそこから折れたのか、同じほどの長さのものが落ちていた。山頂部で積雪は20センチほど。すぐに周囲を掘り返す。なかなか見つからない三角点に、なかばイライラしながら、それでもと探す。すると、足の裏にコツッと硬いものが当った。その四角い足ざわり(愛好派の方には失礼)は紛れもない三角点。ストックで掘り下げると、やっと頭を出してくれた。これで思い残すことはない。山名を記す人工物はなく、あるのは測量用の台を支えたパイプと、三角点のみであった。南を見ると木々の向こうに流麗な富士山が見えている。燕山の山腹からニュッと頭を出し、その白い輝き様は、やはり富士は富士なんだと思えてしまった。

さて下山。このまま黒岩尾根を伝って降りようかとも思ったが、踏みぬきと言うか、足許状況が良く判らず、ガクンと意に反して踏み込む回数が多かった。そのたびに腰に電気が走るような痛みが伴った。そして“そうだ先ほどのふくろ久保を降りてみよう”と思えた。僅かに東に進むと、自然とその谷に吸い込まれるように入って行く。上の方はスキー場のような一面の積雪。この周辺も明るい場所でかなり気持ちが良い。ゆっくりと高度を落としてゆくと、途中にはちょっと急峻地形もあり、そこにササが生えているので良く滑る。今日のここではストックが大活躍であった。そして降り立った場所は、チェーンソーのボックスのデポしてある場所だった。あとは、自分のトレースを追って登山道を降りて行く。

途中、単独の男性とすれ違う。寡黙な方で、声を掛けたが目で挨拶されたのみ。早々と降りて来ているのを、おそらく不思議に思えただろう。そして八丁ノ頭の下でトレースが無くなっているのを見て、“なんだここまでか”と思えたと思う。緩やかな登山道で下りは早い。あせみ峠からは、小走りのように下り、あっという間に林道終点に降りた。先ほどの方は、忠実に私のトレースに足を乗せていた。それを見ると几帳面なまじめな方だと判る。足跡一つで、人が見えるようでもあった。

林道を下り、少し水っぽくなった雪の上を、ジュルジュルと踏みしめながら降りて行く。豆焼橋に到着し、急いで前橋に向かって行くのだった。