今年の夏休みは東北行脚を計画した。三陸方面を上から南下するように旅の計画をするのだが、付近でそこそこ高い山をとなると、やはりここは早池峰山の選択となった。お盆休みは混みあうようにも思うのだが、なぜかマイカー規制も解かれているようであり、それも選択した後押しになった。早池峰剣ヶ峰や中岳もあり、周回したり、その時々によりルートアレンジが出来る場所でもあった。そうと決まると、早池峰山を起点にした夏休みの旅の予定が計画されていった。

ETC1000円になっての初めてのお盆休み。例年でも混んでいる東北道は、ものすごい事になるのだろうと予想していた。関越から磐越道を使って郡山で合流しようかなどの案もあったが、距離が長くなる。ギャンブルだが佐野藤岡から東北道に乗る事にした。しかしと言うか、案の定渋滞にはまる。那須付近で17Kmの渋滞、やっと抜けたと思ったら本宮付近で25Kmの渋滞。トイレ休憩を入れようにもサービスエリアに入る車も渋滞。結局予定を2時間ほどオーバーして現地入りとなった。家を出たのが21時、登山口に到着したのが7時半であった。

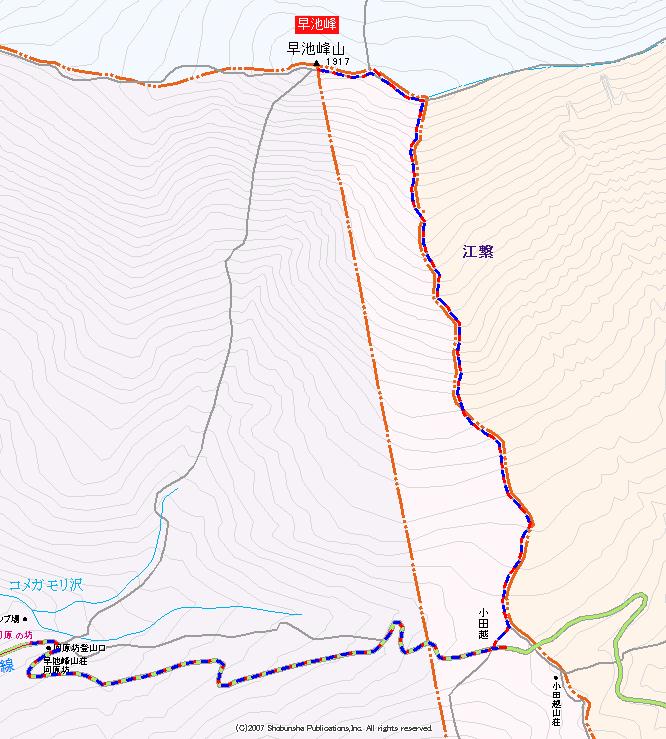

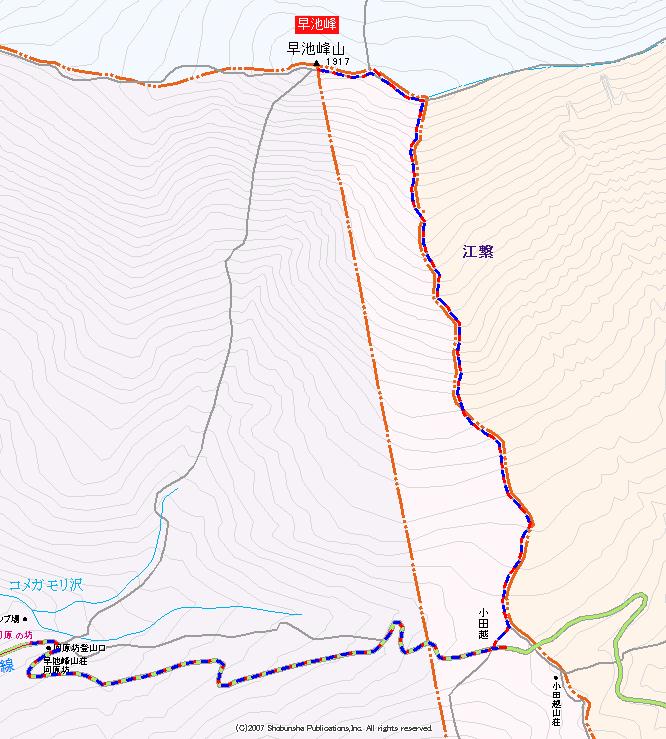

棚田のような河原坊の駐車場には、まばらに15台ほどの車があった。殆どがスタートしている中で、これから出発する方もちらほら居た。外は小雨、早池峰を見上げるが全くのガスの中で、どこに何があるのかも判らない。雨具のズボンを履いて、雨具の上着は手を通さず羽織る格好でスタートをする。それでも蒸し暑さは厳しく、すぐにサウナ状態になる。ルートとしてはとりあえず楽なルートと、小田越経由とした。舗装路を行くと、途中に宮沢賢治の誌碑がある。独特の言葉並べにしばし読み入る。こちらのルートは水を得られる場所が小田越下にしかないと表記されているが、車道脇の沢にはしっかり流れがあり、得る事が出来る。ただこの時は汲まなかった。

小田越まで登り上げると、雨の降りがかなり強くなってきた。高山植物監視所に立ち寄ると、優しい小屋主が居り、水場へ降りてゆこうと思った私に、水を分けてくださった。再び小田越の登山口に行くと、後から登り上げてきた2名は薬師岳を目指すようであり、反対側の木道に消えて行った。私らは北側の木道に足を踏み入れる。この木道が終わると一般的な山道になるのだが、既にそこには流れが出来てきており、沢のようになっていた。このくらいの状況で収まればいいがと願うのだが、それに反して天気は荒れてゆく一方のようであった。台風から変わった温帯低気圧が悪さをしているようであり、高度を上げるごとに風雨が強くなっていった。

三里の石柱の場所は、賽の河原のように石積みがされ、それを見たハイカーが、次々に石を積んでいるようであった。ここから10分もすると森林限界を出て、濡れた岩場の道となる。それにしても酷い風と雨。これを暴風雨と言わずしてなんと言おうか。風速は20m~25mは吹いていただろう。時に雨具のフードを引き剥がし、顔に当たる雨粒はかなり痛い。足許も滑るし、風に押されヨレヨレしながら慎重に足を出してゆく。こうなると極端にカメラを構える場面が減ってくる。展望が無いので、良いといえばいいのだが、ちょっと出したい場所でも億劫になっていた。五合目の御金蔵の場所でも、通常は撮影するような場所だが、懐のカメラを触れることは無かった。それほどに雨具のジッパーを開けたくないほどに吹き付けていた。この先の岩場は、そこを太い流れが落ちてきており、こんな場所で小さな滝が出来ていた。もう下山をコメガモリ沢にするとか、中岳側に周回とかは完全に無くなった。この天候では撤退も常套であり、何度もそれを考えた。でもここまで来てという部分が足を前に出していた。私一人ならどうにでもなるのだが、同行者がいるので心配の部分はそこにあった。振り向くと後ろからしっかり着いて来るので、まあ行けるかと足を進めていた。

太いロープのある場所は、この時ばかりはしっかり握らせてもらい通過、次のはしご場も慎重に足を乗せてゆく。引き剥がそうとする風があり、雨があり、いやはや濡れ鼠もいいところであった。それでも剣ヶ峰への分岐を過ぎると幾分風が収まり、濡れて倒れたお花畑を見ながら木道に足を進めて行く。この天気にも他にも好事家が居り、ちらほらと行きかうハイカーが居る。皆、口を半開きにして歯を食いしばって歩いている様子がある。100名山の力か・・・。

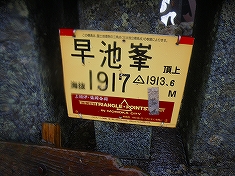

山頂避難小屋がガスの中から見え、山頂に到着を確認。最高点にある祠が派手なオレンジ色で待っていてくれた。どちらの方角を見ても全てガス。一等点を拝んでから小屋の中に入る。スパッツをしているもののしっかり靴の中は浸水し、絞りたいほどに濡れていた。下り用に再度身支度を整える。小屋の中には他のハイカーが居るが、流石にこの天気では口数少なく肩を並べるように座っておられた。

さて下山。往路でも滑りやすかった場所であるから、下山はより慎重に行く。剣ヶ峰への分岐の下では、2つのパーティーが山頂を諦め撤退していた。登山道はさながら沢のようになり、もう味噌も糞も一緒と、ジャブジャブと構わず足を下ろしてゆく。風は依然弱まらず、同じルートでの単調な下山だが、山頂を踏めただけでも御の字と思いつつ歩いていた。

森林限界から下になると、登山道の流れはさらに強くなり、地形的に周辺の流れが合わさってしまう場所のようであった。木道もグリップの良いようにカットが施されているが、それでもよくよく滑った。すべてはこの雨のせいである。小田越に戻り、監視所のおじさんに挨拶に向かったが、中は静かで誰も居らず。流石に冷えた日であり、ストーブが赤く燃えていた。

舗装路を下って行くと、途中で2台ほど車がすれ違った。今日は峠まで普通に車を入れられるのだが、登山に対しての駐車スペースは無い。となるとすれ違った方は江繋へ抜ける方なのだろう。車が走れる場所を歩いていると損をしているような気分になるのだが

、後ろ向きな思いの全ては、今回の天候から来るものと思いたい。下に降りても雨脚は強く、ビジターセンターの軒を借りて着替えとなった。

雨は嫌な部分ばかりでなく、多量の雨のおかげで周辺の滝は見事であった。岳川は少し濁っていたものの、流れの強さによる白波が綺麗であった。下山後の温泉が近隣になく、東和町まで戻って沈没となった。雨に濡らされ冷えた体には、その湯が染み入るように感じられるのだった。その他には、早池峰山の麓と言えよう大迫町に入浴施設(ぶどうの湯)があったが、温泉ではなさそうであり、横目に通過してしまった。