高速道路「1000円」が発動する。折角なのでこの機に遠出をと、北陸の高みを地図で眺めていた。しかしながら前日はしっかりと雪が降ってしまった。北陸=重い雪。辛いラッセルが想像でき、早々に予定はご破算になる。いつもなら出かけただろうが、まだ膝の状態が本調子でなく、気持ちが前に向かなかったのだった。ここで上信越の天気を見ると、この先回復傾向にある。これは降雪の後の雪景色を楽しめるチャンスでもある。ただ気をつけねばならないのは、好天の後の降雪、そして好天となるので表層雪崩の危険もあり、場所選びは少し慎重になった。ある程度の高さがあって、経路に樹林が多い場所で、周囲の展望が期待できそうな場所。ここで浮上してきたのが、以前から気になっていた「日影沢」であった。ここなら乗鞍岳と御嶽山が望める場所であり、条件も揃っている。経路に高速利用も出来、1000円の初体験も出来る。目的地は決まった。

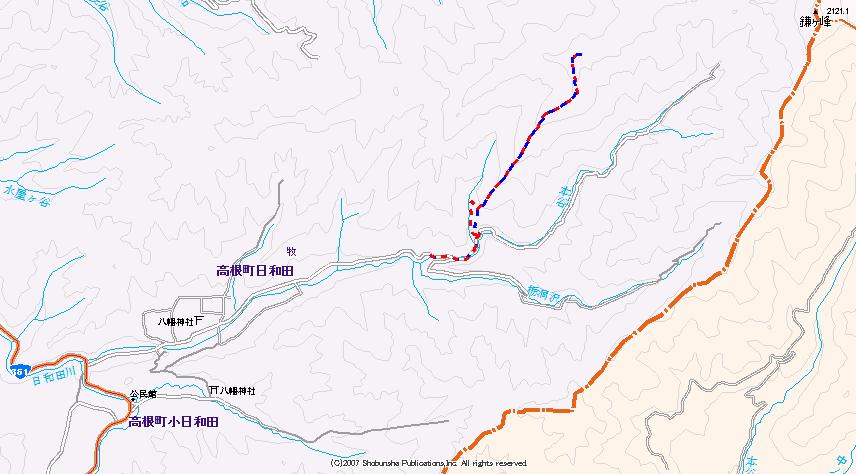

1:20出発し、すぐに上信越道の乗る。春休みだからか1000円だからか、気持ち車の流れは多い。更埴で折り返すように長野道に入ると、途中の松本付近で帰省途中の我が息子が反対車線をスライドして行った。岡谷JCTから中央道に入り伊那で降りる。そして権兵衛トンネルを経て木曽に降り、19号と361号を繋げて現地に向かう。九蔵峠付近の積雪量は5~10センチほど。外気温はマイナス7度。時折ツルッと滑り、ドキドキしながらハンドルを握っていた。ここがこの状態だと、この先のもう少し標高の高い長峰峠はどうかと心配になった。スタッドレスだし、後にはチェーンも積んである。滑るたびに「大丈夫、大丈夫」と言い聞かせるようでもあった。とどのつまりはソロリソロリと走ってゆくしかなかった。そしてその長峰峠を越えて高山側に入る。チャオスキー場への分かれ道を左に見て、ここから3.8キロの場所が、日和田地区への入口となる。日和田川に沿った集落内の道の状態は良く、自然と延長線上の林道に入って行けた。林道上の積雪は20センチほど。そこを深い轍を付けながら奥へと進んで行く。“もう進めないか、そろそろだろう”などと思いつつ行くのだが、意外や奥に進んでゆけ、最終的には鎌ヶ峯林道のゲート前まで入って行けた。ゲート手前には橋があり、橋手前の右岸側には、1台ほど停められる避難スペースが2ヶ所あり、その片方に突っ込む。高速を使ったものの、経路4時間弱。少し仮眠をと後に移りシュラフに潜り込む。

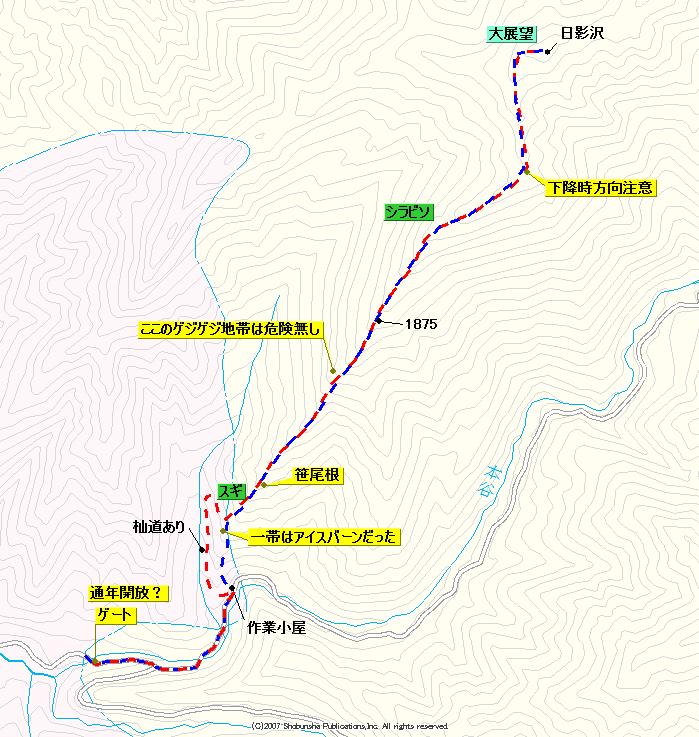

夜が白み始め、車から外に降りる。フカフカの新雪は、20センチほど潜る状態であった。地形図からはやや急登尾根なので、ワカンジキを思っていたが、これはスノーシューの方が良い様にも思えた。しかし1650m付近にあるゲジゲジマークが気になった。これが書いてある事で、この尾根の危険度が増している。やはり急登を優先してワカンジキの装備とし、スタートから装着する。橋を渡ると飛騨森林管理所のしっかりした看板があり、そこに「鎌ヶ峯林道」と書かれていた。ここには鉄格子のゲートがあるのだが、両側に押し開かれ開門してあった。この時期に開門しているのだから、おそらく通年開門しているのであろう。となると鎌ヶ峰を狙うにあたり、野麦峠からのアプローチより、こちらから林道を使ってアプローチした方が楽なようにも思えた。地形図の林道終点から鎌ヶ峰山頂まで1キロも無い。ゲートを越え200mほど進むと、右側に栃洞沢側へ進む林道が分かれている。それを見ながらモッサモッサと雪を蹴散らせながら進んで行く。今日はつぼ足でなく、ラッセルなのであった。

二つ目の橋を渡り、その先で小さな沢を跨ぐ。雪が乗り、ここに橋があるのかどうかも判らなかった。この小さな沢の左岸側の尾根が今日の取り付き尾根となる。途中にゲジゲジマークがあることから、違う尾根をと一つ東側の尾根を思ってもみたが、ここは笹の元気な場所。なるべく尾根上を見通しよく歩きたい。少し立ち止まって悩んだが、初志貫徹、予定通りで行くことにした。尾根末端には、名古屋営林局の黄色い看板と、文化庁の青い看板がある。これが良い目印となる。ただ、最初がやや急斜面で3mほどの急登となる。ちょっと足を進ませ難く、尾根を巻き込むように林道に足を進めると、その先にやや大きな堰堤があり、林道の山手側には作業小屋もあった。中を覗くとストーブもあり、薪も沢山備えてあった。その小屋の前から尾根に向かう(西側)ような踏み跡があり、そこを伝ってみる。するとこの道幅は、尾根を跨ぎ、杉の樹林帯の中を沢に沿うように進んでいた。歩き易さから暫く伝ってゆく。いつか伝っていれば尾根に乗るだろうと思っていたが、伝うほどに尾根とは離れ、忠実に沢に沿って続いていた。しかしその道幅も途中で雪にかき消され判らなくなっていた。目指す山頂はこの沢の源頭部に位置し、このまま伝ってもいいかと思ったが、水の流れは太く周囲は新雪。やはりここは尾根ルートに切り替える。

酷く急な斜面を上がって行くのだが、最初こそカンジキの刃が効いていたが、次第に斜面はアイスバーンとなって行き、ハラハラドキドキ。完全にアイゼンの世界となった。履き替える場所を探していたら、情けなく滑落。15mほど滑って途中の杉の木にしがみついて停まった。こんな杉の樹林帯の中に日は入らないだろうと予測できなかったのだが、尾根の西側斜面は岩のようなアイスバーン帯であった。それでも場所を選びながら南に戻るようにトラバースをして1500m付近の尾根に乗る。その尾根上も凍った場所が多く、この周辺の雪全体がこのような状態なのであった。尾根はこの氷の障害だけでなく、この先では笹薮も出てきた。雪があるので少しはましだが、それにしても進度が極端に落ちる。笹を分けて行くと、そこに乗った雪が全身に降りかかる。雪ダルマ状態で足を上げてゆく。そんな笹の中でも凍った場所があり、気を抜くと足場が空を切る。雪と雨、そして日差しが氷を作り上げているようであった。ここは南斜面。元来日当たりはいいのであろう。となるとルートは先ほどの沢登りの方が正解だったかもしれない。ただその笹も1600mを越えると落ち着いてくる。しばしの辛抱なのであった。無積雪時だったら、しばらくこの先も笹は続くであろう。

あともう少し高度を上げると、懸案のゲジゲジマーク地帯に入る場所を歩いていた。当然岩場を連想して、既にどちらに巻こうかと考えていた。しかし現地尾根上には、それらしいものは皆無。これだけ地図に大きく表記されるのなら、現地にそれらしい危険箇所があってもおかしくないのだが、別段何もなく通過してしまった。雪が覆っていたとも考えられるが、それにしても拍子抜けのゲジゲジ地帯であった。この1650m付近からはシラビソの樹林帯となる。この尾根で気づいた事は、意外に大木が多い事。要するに見栄えのする木が多い尾根であった。

1785高点も気づかず通過し、膝下くらいのトレールを引きながらパウダー斜面を行く。このあたりに来ると、足許はスノーシューの方が適してくる。凍った場所と笹薮地帯があったので、今日のワカンジキは正解なのだろうが、ここからのふかふかは、かなり股関節を疲れさせてゆく。1890mの肩の場所で、これまでの北東に向いていた進路が北に変わる。1910mのぽつんとした高点を過ぎると、その先5分ほどで目の前に大展望が広がる。思わず声に出したいほどに山頂までの綺麗な雪景色が見えていた。東側には県境の主稜線が見え。その上半分は、また雲の中となり、それがまた荘厳さを醸し出していた。やはりここに来て良かった。先に進めば乗鞍岳がドカーンと見えるはずで、御嶽山側もこの時点では雲に覆われていたが、次第に取れつつあるのが見えていた。しかしここからがきつかった。好展望と相反して雪の状態は深くなり、膝上のラッセルとなった。雪がふかふかだったからまだましだったが、これが湿っていたら、かなり難儀したと思う。

山頂を目の前にして、西側の肩的場所には、涸れた背の高いシラビソが立っていた。“どこかで見たような”と思ったのだが、平湯峠北側にある輝山南面の大木に似ているのであった。この大木の脇を通過し、ほんの僅かで日影沢山頂に到着した。三角点があるはずだが、今は遥か雪の下。登頂を周囲が待っていたかのように、どんどんガスが取れていった。風は僅かにあるものの、グローブを外しても居られるほどに温かい。西側には大きく裾野を広げた御嶽山がくっきりと見え。北側には純白の姿で乗鞍岳がこちらを見下ろしていた。周囲の景色も雪を纏った樹木ばかりで、すばらしい景色となっていた。これほどまでに展望が良いとは予想しておらず、ここは間違いなく登山対象にして、満足出来る場所と言えよう。東側は少し複雑に尾根があるが、見た感じでは、あと1.5時間ほど使えば鎌ヶ峰へ行けるようにも思えた。白湯を飲みながら、いつものヤキソバパンを齧る。少し遅い朝食だが、周囲の景色のお膳立てに、最高の味わいであった。ここまでスタートからマーキング類は皆無。山頂にのみリボンを結わえておいた。

全てに満足していたのだが、一つだけ心残りがあった。山頂から南東に降りる谷がすばらしいバーンであり、スキーを上げたらかなり楽しいと思えた。ましてや今日はパウダー状態。おいしそうな斜面を、指をくわえながら見ている状態なのであった。下山は自分のトレールを伝ってゆく。トレールがあるとこれほどに楽になるかと、今日は身に沁みる雪の量であった。1890mの尾根が屈曲する場所は、トレールが無ければ、そのまま南に下りて行きそうになる場所であった。西側の谷が終始気になり、降りて行ってみようかと迷ったが、この尾根も正確に下から登り上げてきておらず、それも確認したかったので、一応尾根上を降りてゆく。笹の繁茂する場所は、下りだから幾分楽だが、笹にワカンが引っかかり、転ぶ事数回。登りも下りも歩き辛い場所なのであった。

アイスバーン地帯に入ると、そのまま下までそれが続き、作業小屋からの道形と尾根が交差する場所まで尾根は凍っていた。新雪の下にそれらが隠れているので、まこと予想が出来ずに怖かった。作業小屋まで戻ると、あとは林道の下り。私の他に誰も入った形跡はなく、温かい陽射しを受けながら鼻歌交じりに闊歩して戻ってゆく。周辺は文化庁の看板があり、カモシカ保護区となっている。言うなれば狩猟期でもハイカーが安心して入れる場所のように思えた。ただカモシカだけ保護していて、他の野生動物は捕っていいのかもしれないが・・・。

ゲートに到着し、無事1座終了。膝の方もだいぶよくなり、少々の違和感が残るがこれで完全復活になったと思いたい。少し林道を無理して入ってきているので、帰りの雪上運転が気になっていたが、危なげなく日和田の集落に出る事が出来た。

それにしてもいい山だった。雪の状態が良ければ、2時間ないし2.5時間ほどで到達できるとも思った。西側の沢ルートも使えそうだし、スキーなら南東斜面、さらには北側(日影沢)からのアプローチも有効だろう。地形からしてバラエティーに富んだコース取りが出来る場所と感じた。