一週間経っても腕の痛みが引かなかった。左手(腕)は何とか良いとして、右手(腕)が如何せん悪すぎる。握力も落ち、鈍痛を伴った痺れが肩まできている。そして手を動かすと、腱がギシギシと軋みながら動いている。これが腱鞘炎なのか。なった事がないので、実際の体感できている症状が、その症状と合致するのかどうかさえも判らなかった。それにしても酷い事になるもんだ。あの稜線がそれほどに厳しい場所だったとも言える。

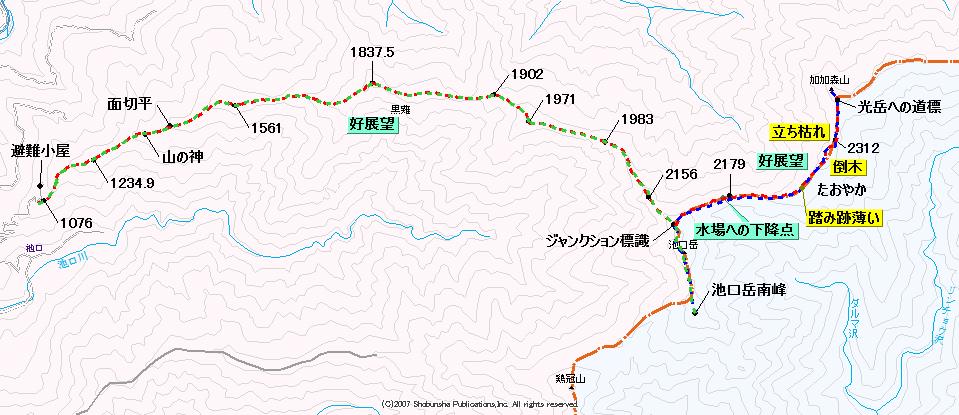

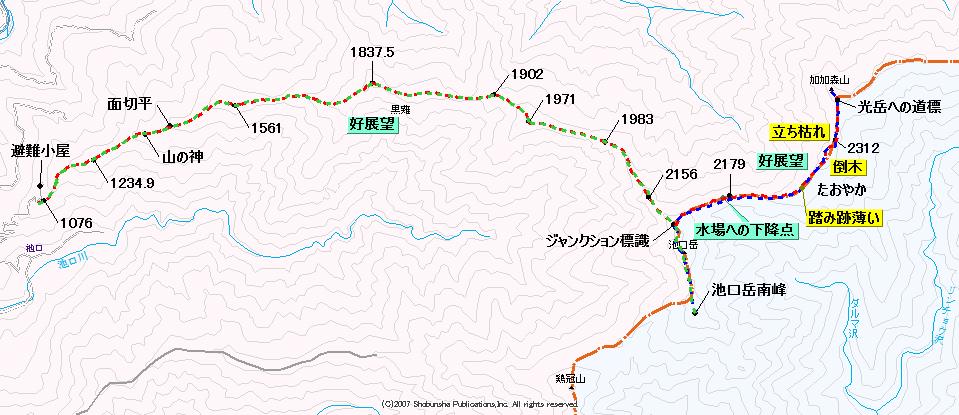

こうなるとピッケルも持てない。急な危険回避判断時に手が言う事を聞かないのでは話にならない。残雪期に雪山に入れないのは面白くないのだが、リハビリ山行的に久しぶりに雪の無い登山道上を歩く事にした。腕が痛いだけで足は調子が良いのだった。しかし太平洋上の低気圧が動かない。土曜日も大いにその影響を受けそうであった。ただそんな中、長野南部は雨雲の空白地帯になるようで、少し天気の期待が出来た。そしてその周辺地図を見ると南ア深南部の池口岳が目に入る。ここは加加森山も残っているので、池口岳との抱き合わせで登ろうと考えた。池口岳は北峰と南峰を登って初めて登頂したと言えるだろうから、南峰に上がると、自然とその南の鶏冠山も目に入る。こうなると派生するようにどんどん広がってしまうのだが、鶏冠山までならそこから西に尾根を下れば、途中まで地形図には登路破線が入っている。それに伝えばR152号に下れ、上手い周回コースも出来上がる。しかしリハビリ山行を念頭において薮漕ぎは避けねばならない。今日は抑え気味の予定として、全ては現地で判断する事とした。

池口岳から光岳間は個人的な開削作業で2002年に大きな問題になった場所である。その当時はまだ薮山としての位置付けの場所であったが、あれから7年ほど経過した今、もうここは一般ルートとなってしまったようなのである。官としては、一時的に自然保護を前に出していたが、時が経ち開いてみれば開削者が勝ったようにも思えるのだった。そんなこんなで、少し前までは幕営装備で行かねばと思っていた場所だが、「道」があるなら重荷は不要で、日帰りの計画としたのだった。

0:30家を出る。上信越、長野、中央と繋いで飯田で降りる。そして県道251、国道474で矢筈トンネルに潜って上村に入る。静かな上村だが、村の朝は早いのか、もうちらほらと家の明かりが点きだしていた。時計はもう4時に近く、夜明けの時間も近くなってきていた。その上村から旧南信濃村に入り400mほどの場所に「池口岳登山口」の道標があり、そこから東に入って行く。この場所にも住まいしている住宅があり、中から明かりが漏れていた。林道を詰めてゆくとゲートのある場所に来る。この脇が有名な遠山さんの住いである。ダートが始まり、やや荒れた路面をガリガリと上がって行く。暫く伝うとカーブの場所にポツンと簡易トイレが現れた。そのカーブから東に進むように手の形をした道標があり、「展望台」と読み取れた。そこから15mほど北側の山手側に登路が切られていた。ハンディーライトを当てるが、そこの道標は朽ちていてよく見えなかった。ただここが登山口で間違いないようだ。林道がどうになっているのかと、先に進むと今ほどの場所から150mほどの場所に小屋があった。どうやらこれが避難小屋らしい。そしてそこには練牛ナンバーの赤い乗用車が停まっていた。中からヘッドライトの明かりがチラチラと見え、外では歯磨きをしている姿もあった。前日に到着し、今日池口岳を狙うのだろう。登山口から400mほど進み、あまり斥候の意味がなくなりユーターンして登山口に戻る(4:10)。完全に夜が明けてしまい、仮眠する気分ではなくなってしまった。すぐに靴を履いて準備にかかる。久しぶりにアイゼンもピッケルもカンジキも持たない。ザックが軽くてウソのようであった。

4:31登山口より入山。僅かに駆け上がるとそこに「池口岳登山口」と書かれた標柱が立っていた。夜中の到着者には、これは林道上に建っていて欲しかった。と言ってもこれほど明瞭な道ならそれとすぐ判るのだが・・・。道は驚くほどいい道であった。地形図を見てもなだらかだし、足元はどんな感じなのかと思っていたが、落ち葉の積もった快適な道であった。周辺は植林地らしく、幹にはスパイラル状にビニールテープが巻かれていた。檜(葉をよく見なかったので杉かも)には苦しそうだが、これで食害に遭わずにすむなら、適当な処置に見えた。ガスの中にそれらがいくつも見え、恰も美術的オブジェのようにも見えるのであった。

最初は至極なだらかだが、30分ほどで少し急勾配になる。そして1350m付近に大岩に木が生えた場所を通過する。登路は北側に上がっているが、岩の方へ進むと祠があった。どうやらこれが山の神のようだ。今日一日の安全を祈願して先に進む。そして三井物産の林班の看板が見え出すと、そこが面切平となるようだ。途中には立派な道標もかかっていた。日本人は腸が長いので、足上げするのが苦手らしい。反対に相撲や柔道に見るズリ脚が得意なようだ。そんな日本人に最適な緩やかな道が続く。周辺からは早朝らしい野鳥の声が響き、澄んだ空気と共に、身体が洗われているかのようであった。

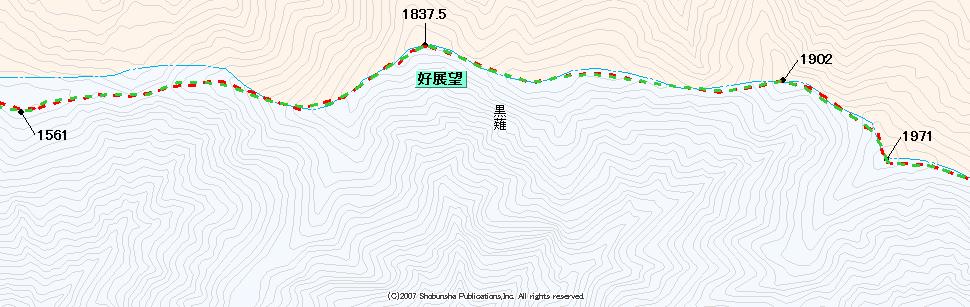

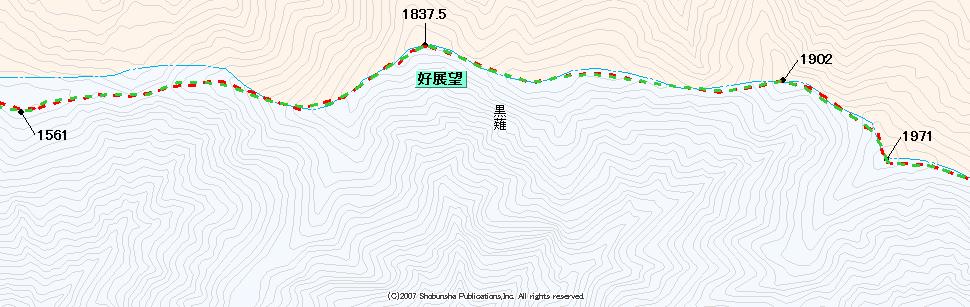

1661高点を手前に、二重山稜的なたおやかな尾根があり、そこの南側を進んで行く。ここも新緑の気持ちよい場所であった。この先も一級の道が続き、そこにピンク色のリボンが先行して行く。このリボンはやたらと目に入るので、ちょっと付け過ぎのようにも感じたが、入山者が多い分、このくらいはしょうがないのかと思えた。一時、雨がシャワーのように降ってきたが、長続きするような降りではなく、雨具を着込むほどではなかった。1837.5三角点峰を目の前に、右手斜面が綺麗に抉られているのが見える。そこにはミツバツヅジらしいピンク色が見え。一つが見え出すと、周辺のピンクが次々に見えてきて美しい限りであった。荒々しい場所に可憐に咲いているギャップがいいのであった。尾根が北側に派生する場所には、テン場に適当な平らな場所があった。そこを過ぎ、ひと登りで三等三角点のある1837.5高点に到着。私の地図には無いが、最近の地図にはここを黒薙の頭と記しているようである。少し東側に進むと、一気に南側が開けた場所になる。しかし残念ながらほとんどがガスの中となっていた。

アップダウンこそあるが、これほどに快適でよいかと思うほどの良い道であった。これを開削したのは、あの遠山さんであり、感謝しつつ噛み締めるように上がって行く。1902高点には、「利検沢の頭」と書かれた大きな標識が着けられていた。縛っている針金の様子と、木に食い込んでいる様子から、着けられてからだいぶ経過している標識のようであった。ただこの名前はあまり表に出てきていないようで、ここに来て初めて知った名前となった。少しガスが晴れ、北側のシラビソ峠からの林道が良く見えるようになってくる。尾高山から道が繋がり、見えている林道を使って奥茶臼山を目指す人は居なくなっているのだろう。そんな事を思いながら足を進めて行く。この高点から東側は少し崩落が進んでいる場所があるので軽く南側を迂回するように道が切られていた。

1971高点のある大地が、ザラ薮平と言うらしく、入山して初めて見る「下伊那地区遭難防対」の綺麗な道標が立っていた。公式なテン場らしく、張り心地の良さそうな平らな場所がポコポコと散見できた。2分ほど足を進めると南側にガレた斜面が広がる。何となくここを降りてみたくなるのは私だけだろうか。標識から7分ほど足を進めると水場への下降点がある。耳を澄ますが水の音はしてこない。水の出ている場所はだいぶ下のようであった。幕営するなら降りてもいいが、通過時にちょっと喉を潤しに下るのは大変かもしれない。

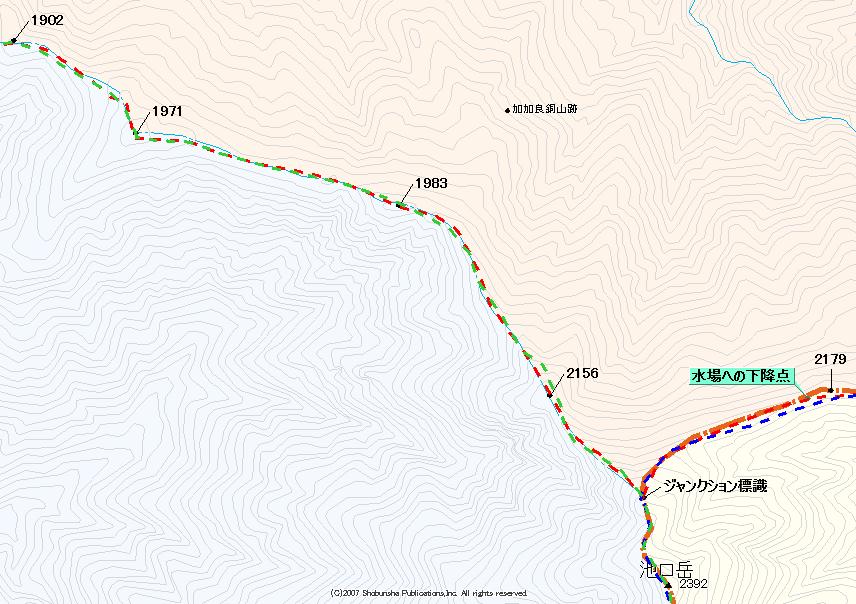

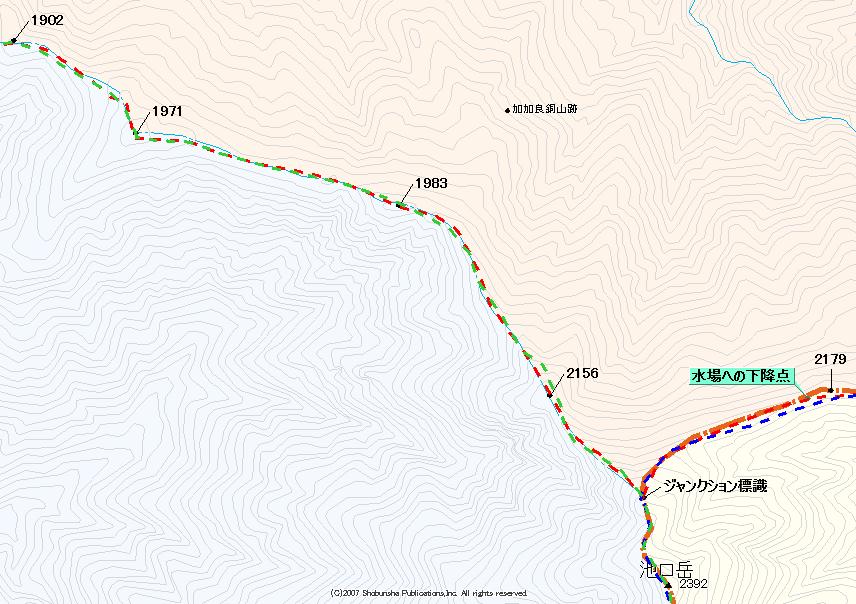

緩やかな尾根も2050m付近から勾配が強くなってくる。残り標高を考えると、このくらいの勾配の方が早くに上がれ嬉しいのだが、ここの来てギュッとせり上がるような勾配があるから、池口岳の山容に締りが表現されているのであろう。2156高点を過ぎるとタイガーロープを施した岩峰通過箇所もあり、自然の階段と言えよう木の根を踏みながら越えて行く。タイガーロープを流してある場所は2箇所あり、二つ目を超えると「ジャンクション」と書かれた加加森山との分岐点に到着する。休む事無く光岳側に足を進めて行く。今日はここまで休憩なし、一応加加森山までワンピッチで行こうと決めていたのだった。これまでの登山道を一桁台の一級国道とするならば、こちらは3ケタ台か県道に値する道形状況であった。残雪もちらほらと残り、少しだけ春山を感じる部分があった。ここに至るまでは、全く夏山の様相なのであった。

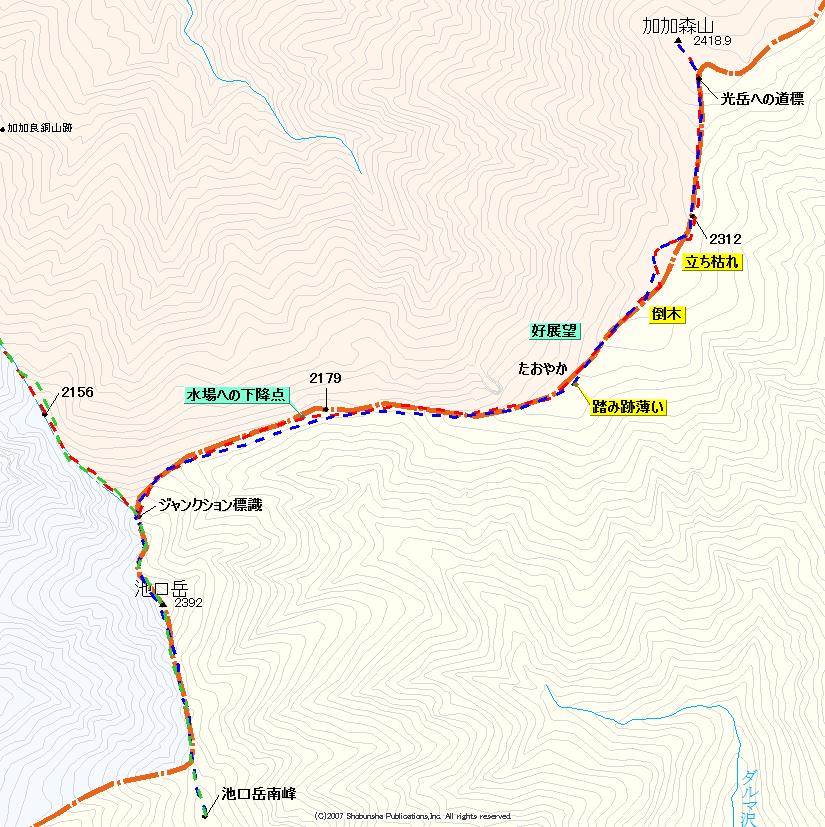

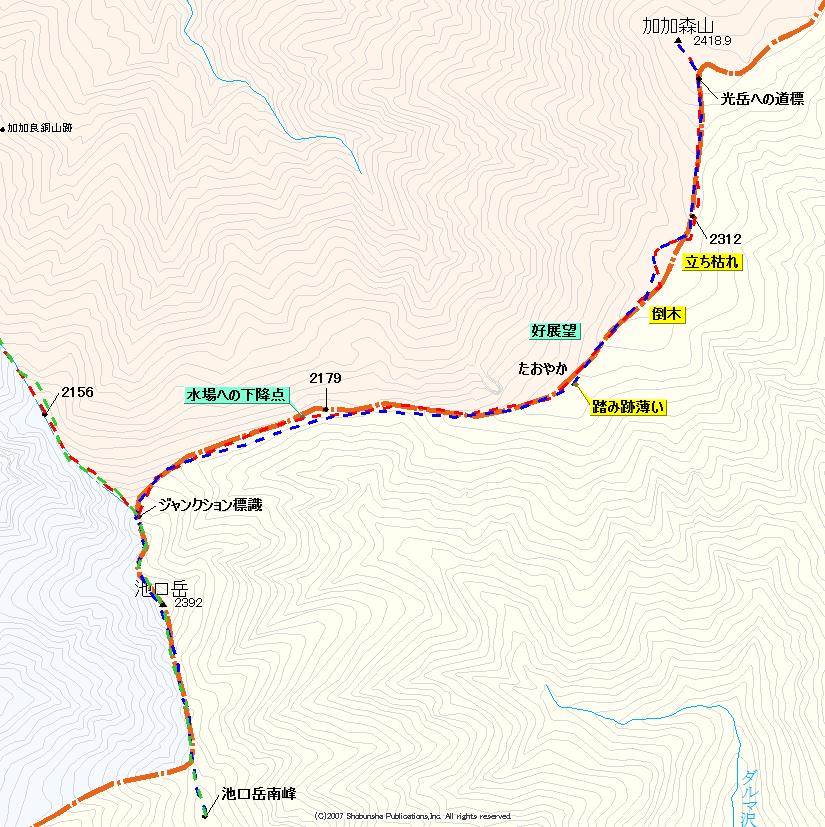

分岐から下って行くと、目指す加加森山への稜線がガスの合間に見えている。その緩やかな弧を描いた稜線が、なんとも登山意欲をそそる。2179高点の僅か手前に水場への下降点があり、ここからは水の音がよく聞こえたので、現地へ下る距離は近いようであった。通り過ぎ、僅かに登ると2179高点の岩峰の上となる。ここからは加加森山側もよく見え、池口岳側を見返しても絵になる。だた、少しガスがかかっているのだが・・・。ここは稜線上と、その南側とで2つの道形が出来ていた。下りこむと最低鞍部となり、池口岳との分岐箇所から140mほど下った事となる。ここから先は暫く芝生の上のような気持ちよい場所が続く。北側の展望も良く、幕営には最良の場所とも言える。登ってきた黒薙側の稜線を見返すことも出来、もし時間があるならゆっくりとしたい場所でもあった。この先も暫く平坦な広い尾根が続く。ここは微かな道形しかないので、ガスが深い場合はちと嫌らしいかもしれない。

2250m付近から次第に倒木帯となり、避けるように北側を通過して行く。僅かに北に寄るだけで、全く倒木とは無縁の斜面となった。倒木が終わると、今度は枯れたシラビソが林立する場所となる。ここは茶臼山から奥茶臼山へ向かう途中の、枯れたシラビソ帯にそっくりであった。もっともこれだけ近いエリアなら、似るのも当然か。ここもやや北側を通過して行く。そしてシラビソの幼木の回廊を行くと、最後の登り上げ。残雪が残り、そこに深いつぼ足の跡を残しながら上がって行く。登り上げると、山頂部にも沢山の雪が残り、目の前に青赤のプレートが現れた。その下には「光岳」と書かれた道標もあり、加加森山南東側の分岐点のようであった。山名板もあり、ここを山頂としても良かったが北西側には三角点もあり、山名事典はそこで標高を取っている。行かずに帰るわけには行かない。ほとんど雪に繋がりながら進んでゆくと、樹林帯の中にぽっかりと三角点の鎮座する空間が開いていた。

加加森山の山頂には二等点が鎮座し、「茨城 石田」と書かれた標識が着けられていた。もう一つ大きな標識が落ちているのだが、塗料の消えようから、プレート中央部に熱がかけられたように見えた。何かを焼く鉄板代わりにされたのか、ストーブの風除けに使われたのか。周囲は樹林に遮られ展望は無し。やはり今日のような天候の日にはうってつけ。展望の無い山には、好天日で無いほうが良い様な・・・。トランシーバを握ると東海方面の声が良く聞こえていた。遅い朝飯としてパンを一つ齧る。今日はさほど暑くなく、水の消費量は全く無し。水場もあることから、水を持ち上げなくとも良かったのではないかと思えてしまった。外気温は9度。火照った体にはちょうどいいが、じっとしているには寒い日であった。よって早々に下山となる。

トレースを拾いながら分岐まで戻り、一気に下りこんでゆく。2312高点付近から加加森山を振り返ると、あらかたガスが取れ、シラビソに覆われた山全体がしっかりと見えてきていた。立ち枯れ地帯を通過し、倒木帯を通過すると、再び展望の良い草地通過となる。数度立ち止まっては北側をカメラに収める。地形図には加加良銅山跡と言うのが北西側にあり、地図を見ながらその場所を同定してみたが、流石にその場所は良く判らなかった。2179の岩峰を南から巻いて行き、再び水場の下降点に来る。冷たい水が出ていることが連想されたが、ザックの中の水は減らず、そのまま先を急ぐ。ジャンクションまではやや急な登りになり極端にスピードが落ちるが、周囲のイワカガミやクモイコザクラのピンク色が清涼剤代わりとなり、ガツガツと登ってゆけた。

ジャンクションに戻り池口岳を目指す。手前にニセピークがあり、本峰はその先であった。少し急峻の場所が続くが、これまでがなだらかだったので、登り甲斐を感じる勾配となっていた。池口岳北峰を目の前にして、前から賑やかなパーティーが下ってきた。間違いなく練牛ナンバーの方々であった。少し立ち話をすると、私が先行していたはずなのに姿が無いので気になっていたそうだ。「加加森山へ先に行ってきました」と告げると納得していたようであった。このパーティーは4名で構成されていたのだが、良く足が揃い、何となく風体が猛者風のメンバーとなっていた。どこかで見たことがある方がその中に居るのだが、あいまいな事を言って不愉快な思いをさせてはと、その事には触れずにすれ違う。すれ違いざまに、「南峰はどうされるのですか」と聞かれたので、「もちろん行きますよ」と返す。

池口岳の北峰には大きな地図看板が建てられ、そこには池口岳から光岳間のルートが赤い破線で記されていた。環境省が建てたものらしく、尾根上のルートは既に環境省公認と言う事になる。こうなると易老渡と池口山登山口とを車で結ぶように計画すれば、光小屋を宿として一泊二日の適当な山行コースとなるだろう。200名山の山頂であるが、この看板が邪魔をしている感じで、どうにも自然に溶け込んでいない。御料局の三角点もあり、落ち着いた雰囲気の場所なのだが、看板一つで居心地が悪く、すぐに南峰に向かって行く。九十九折を下って行くと、その先は痩せ尾根が続き、そこの東側寄りに道が続く。ガスがかかり、目指す先が見えず手前にある2320m峰が山頂だと誤解して登ってしまっていた。本峰はその先で、岩場を伴った痩せた尾根を下り、僅かに登り上げると、低い笹にシラビソの林立する南峰山頂到着。

南峰の山頂は、北峰より遥かに居心地はいい。6畳ほどに笹が剥げた頂部北側に三等三角点が鎮座していた。高い低いでは北峰が上位となるが、満足感は南峰が上となる。さて地形図を見る。何度も見る。鶏冠山に行けるのではないかと・・・。実際は鶏冠山より下って行く西側の尾根筋を見ていたのだが、時計は12時半に近い、十分行ける時間。かなり迷う。そしてブルブルと両腕を振ってみる。まだまだ痛みは強い。「今日は止めておこう」と判断した。と言うのも、西尾根を使えば、また鶏冠山の日帰りも可能と見たからであった。無理をして踏んでおく場所ではないと判断した。

時折ガスが晴れ、行けばよかったかと思わせるが、すぐにガスに巻かれ判断は正しかったとなる。人間の心を揺さぶる事など、自然にとっては容易いようだ。北峰まで戻り、トランシーバーを握ってから往路を戻ってゆく。ジャンクション手前西側にある狭いルンゼは見応えがあり、その細いV字が下へ続いている様子は、下から登ってみたくなった。そして三度分岐を通過し下って行く。途中の大岩には、よく見るとクモイコザクラが可憐な花をつけていた。普通の土の上に生えるより、岩に着いている事で何倍も見栄えするのであった。その先の根の蔓延る岩場もじっくりと見てしまった。何気なく階段のように使ってしまっているが、自然のオブジェとしても見栄えがする。そのうち、あまりにも踏まれて痛んでしまう事もあるのだろうが、残っていて欲しい木であった。

1993高点を過ぎた頃、鶏冠山側のガスが開け、そこに金色の笹の平が見えるようになった。名残惜しく、“行けたのでは”と思う自分に、その踏ん切りの悪さに女々しさを感じたりした。先を下っている4人パーティーの靴が地面を蹴る足跡が残る。ブレーキをかけるのではなくて、蹴っているところを見ると、いくらここが緩やかとは言え、よほど足が強い方のようであった。頭の中では既に「あの団体の方々」だと判断できていた。1971高点手前で、池口岳を仰ぎ見る。しかし全容は見せてくれない。結局今日は、こちら側の尾根からその姿を見ることは出来なかった。

1837.5三角点峰まで戻る。ここは三角点の南側が、腰掛けるにちょうどいい高さになっており、南を背にしながらしばし休憩。周辺はミツバツツジが満開で、そのピンク色が新緑に映え目を和ませてくれていた。ここまでで人に遭わないと言う事は、今日の入山者は総勢5名と言う事になる。やはりこの天気、ハイカーを遠ざけてしまったか。軽いアップダウンはあるものの、この先は勾配の緩い尾根道となる。大きなストライドで降りてゆく。今日は鈴も鳴らさず静かに歩いている。その為か、野生動物が次々に目の前に現れる。ことに白いお尻の鹿がピョンピョンと飛んでゆく様は、微笑ましく見えるのであった。

面切平を過ぎて山の神に無事下山の挨拶をする。そしてその先には1234.9三角点があるのだが、気にして周囲を見てみたが、探し出すことは出来なかった。広い地形で、そこに何処も同じような伐採痕があり、三角点と同じような高さに切られ間伐されている。それに目を惑わされて、見るもの見るものが三角点に見えてしまい、流石にこの状況の中では無理と諦めた。植林帯の中をスパイラル状に捲かれたテープを見ながら下って行く。たしかにこうしてあると捲かれた木には食害が無い。木が成長すればテープも伸びるから、保護も長期に渡って出来るのであった。フムフムと感心する。

登山口に到着すると、4人パーティーが靴を脱いでいる所だった。車に到着し着替えをしだすと、「追いつかれると思いました」と寄って来られた。確かに追いつこうと思って急いだが、追いつかなかったのだった。記憶と行動時間から「その足の揃いようは、新ハイの方ですよね」と言うと「そうです」と返って来た。やはり・・・。前日は熊伏山に登り、かぐらの湯に浸かって、ここの避難小屋に泊まったそうな。今日ここを登った後は、明日もまた山行予定となっているらしい。3連日の登山とは、流石である。天気予報が外れて、そこそこいい天気なので喜んでおられた。狭い林道が苦手と言う事で、大島の集落まで先導して、そこで左右に分かれた。

今回は、池口岳の登山道を伝って加加森山をピストンしたが、同じように南に振って鶏冠山をピストンする日帰りコースも出来るだろう。ただ、鶏冠山の西尾根を見ているので、次回上がるならその尾根を伝ってみたいと思う。