体育の日を含んだ秋の三連休。幸いにも大きな被害もなく台風一過ともなった。ここで久しぶりに能登半島へ行こうかと予定していたが、日曜日に小用が飛び込み都心へ向かう事になった。能登半島行脚班を見送り、180度背を向けて関越道を登ってゆく。本当は毎年見ている甲府一高の強行遠足を応援したく、野辺山周りをと考えたのだが、流石に遠回りもいいところ。今回は諦めた。

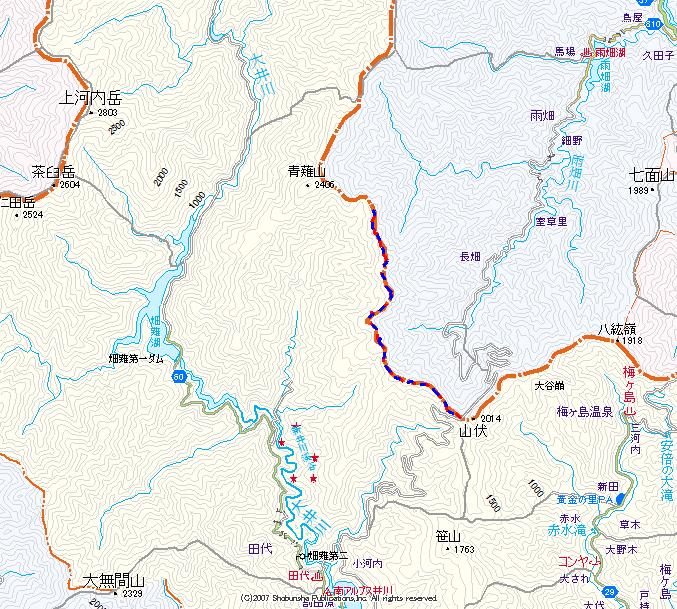

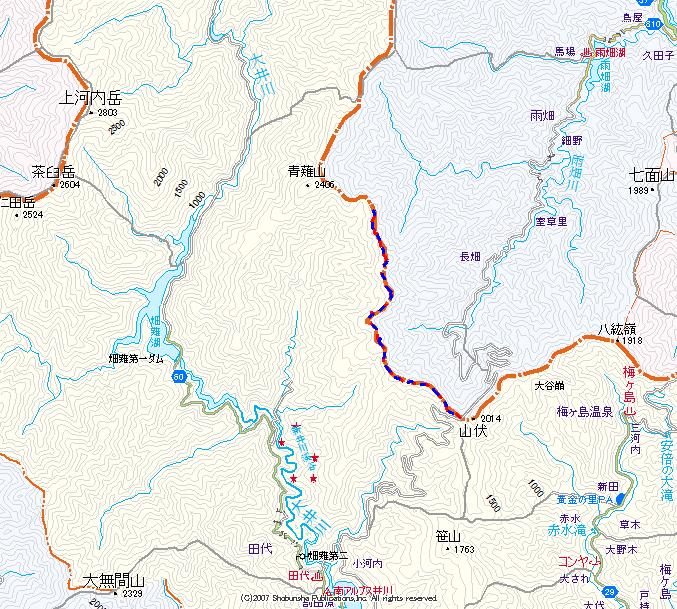

用事を終え家路につくのだが、出向く前にしっかりとMLQの大笹峠からイタドリ山までの記事を読み込んできていた。氏は幕営を入れたようだが、感じとしては何とか日帰りで狙える場所のようだ。向かうは早川町。常々都心から山へ行く人の苦労、その反対の便利さを知りたいと思っていた。高速網が集中する場所であり、何処へ行くにもその高速に乗り放射線状に全国へ飛び出せる。時折「渋滞」と言う怪物が現れては、邪魔をするようだ。でも飛び出してゆく分にはその怪物も姿を見せないはず。関越道から圏央道を経由して中央道に入る。すると対向する上り車線は大渋滞。幸いに下りはスイスイ流れたが、上りの長い車列には、遊びに出るにもやはり大変と思えてしまった。

甲府南で中央道を降り、食料を仕入れつつ早川町に入る。高速で一気に行動できるので、上州からアプローチするより遥かに速い。これが「便利さ」であろう。遠くてなかなか行けていない南ア深南部も、東名にすぐに乗れてしまえば負担も無いはず。まあこれは行き先により、住む場所、出発する場所の一長一短はあるのだが・・・。雨畑湖のところで、笊ヶ岳への道を右に見て大笹峠を目指して行く。私にとってこの道は初体験、ドキドキしながら夕暮れの中を進んでゆく。すると危機一髪、途中のトンネルの出口で、対向側から浪花ナンバーの四駆が勢い良く突っ込んできて、危うく正面衝突しそうになる。谷あいに大きなタイヤの制動音が響く。なんか嫌な予感・・・。この後は、カメのようなスピードで登って行った。途中に工事箇所が3箇所。全てに進行形の場所で、平日は時間規制をしているようであり、林道に入る場合は確認が必要のようであった。

大笹峠に着いたのが、都心を出てから4時間後。速かったのか遅かったのか・・・。峠の周囲は風が強く、その音がビュービューと聞こえ、木々を大きく揺らしていた。時計は22時。これだけ早くに現地入りできることは珍しく、途中で買った鮨をほうばりながら、一人前夜祭。ここではしっかりテレビも受信できていた。シュラフに潜り込み、明日の行動予定をイメージする。何時に出ようか、それだけが問題であった。往復20キロ。そこそこの笹藪があるらしいが、そこには道形もあるようだ。片道は余裕をみて6時間とした。現在は夜明けが5:40くらいであり、夜明けと同時に出れば、日のあるうちに戻って来れるとも予想できた。色々思い描きながらウトウトしていると、一台の車が上がってきて山伏の登山口側に停まった。暫くドアの開け閉め音が続き、気になり眠れない。ブルッとして車外温計を見ると、マイナス1度になっていた。寒いわけである。2枚目のシュラフを掛け、もう一度深く潜る。片目を開けてリアガラスから夜空を見上げると、そこには空からウインクしているような三日月があった。

4時間ほど眠れたか、さらに1台の車がやってきて、私の車の前に停まった。またまた開け閉め音が始まった。寝る準備をしているかと思ったが、そうではなく歩き出す準備をしているようであった。そしてその方は3:30山伏登山口からヘッドライトで入山して行った。山伏だけなら30分も掛からないから、さらに先を目指しているのか・・・。歩き出している人が居るのに、寝ているわけには行かなくなった(けっこう負けず嫌い)。風は依然強く、防風と夜露対策に雨具を着込む。バナナを一本齧り、いざ出発と思って最初の1枚の登山口画像を撮ろうと思ったら、「カードが異常です」とエラーメッセージが出る。何度も立ち上げなおし、SDカードを抜き差ししても変わらない。完全にブルーになる。山行記録の殆どをカメラに依存している昨今、カメラを使えないのでは・・・入山を止めて帰ろうかと思ったくらいであった。気持ちが後ろ向きになり、背負ったザックを入山口に降ろし、そそくさと車に戻り、カメラをしばしいじくる。カードエラーならフォーマットしてしまえばいいのだが、前日の撮影したものが消えてしまう。それが出来ないので、四苦八苦色々な操作をしていた。なぜか記録サイズを落すと動作するのだが、上げるとまた動かない。騙し騙し使うしか方法は無かった。そして再び外に出て、入山口に向けてカメラを構える。しかし、先ほど動作していたのが、もう動かない。やむなく携帯電話を取り出し撮影となる。

4:09カメラが上手く動作しない中、ややブルーな気持ちで入山となった。よう壁上の最初の急登がけっこうに堪える。しかし足許は綺麗に刈り払われている。そこにあるのは紛れも無い一級の道であった。2006年のMLQの登行時から3年が経過、この間に作業が進められたようだ。そういえば2007年に安部峠から山伏まで歩いた時に、新しい刈り払いの跡があったが、その延長で行われたものかもしれない。急登が終わり、少しなだらかになったと思ったら、再び1881高点への登りとなり、大きく下ってから登り一辺倒となる。ルート上には、早川町の設置したNo1から続く道標が打たれ、それを確認しながら進んでゆく。最初、ここに書かれている数字が何か判らなかった。だんだんと増えていたので、峠からの距離が書かれているようであった。睡眠十分で出発しているのだが、カメラが使えないことでなんとも足が重い。どうにかならないものかと、懐のカメラに神経が注がれ、往路のこの辺りの記憶が飛んでいる。

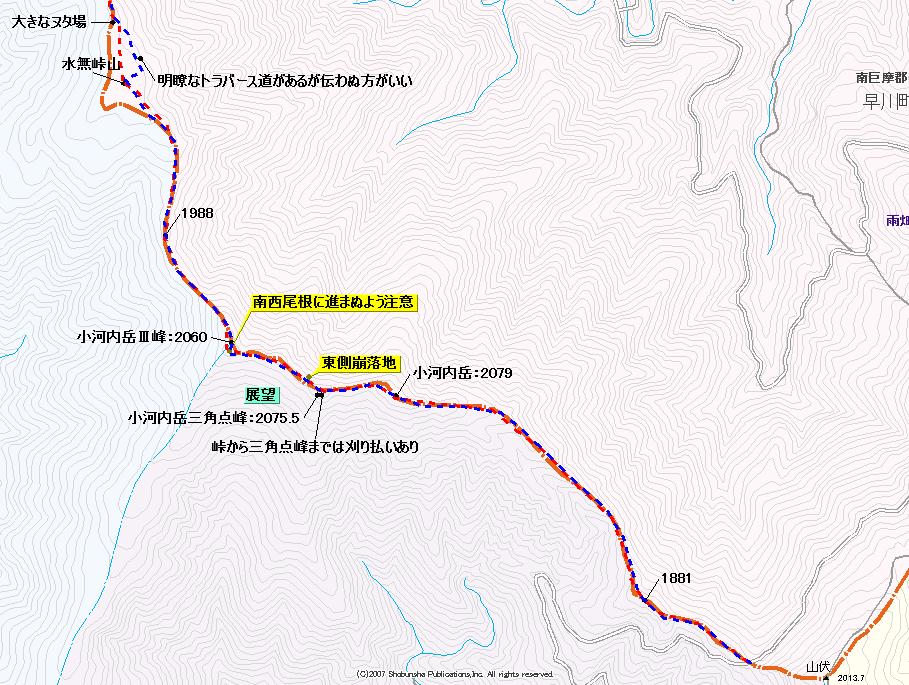

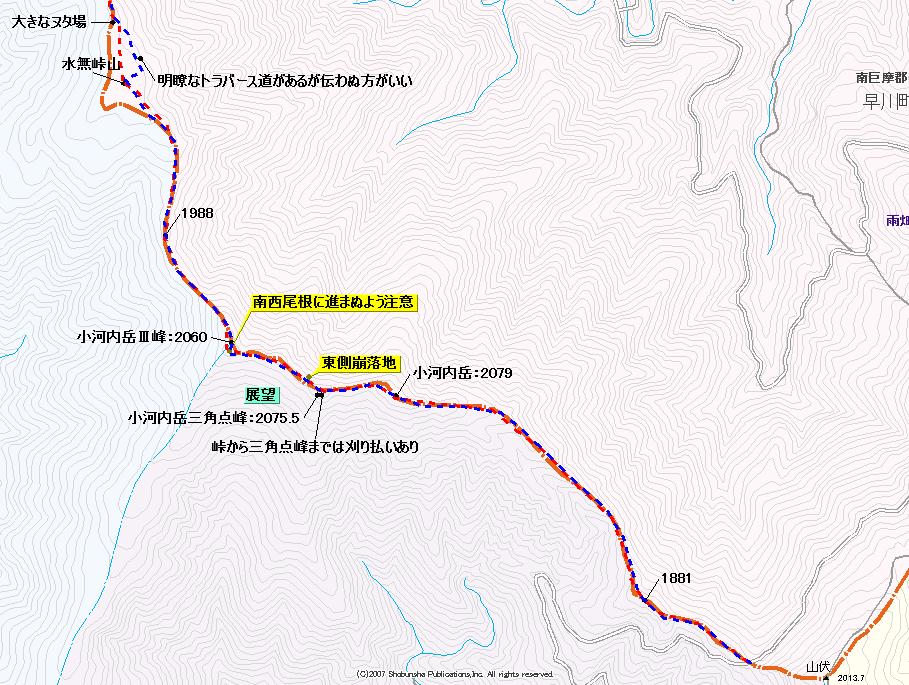

小河内岳の最高点には標識は無く、気にしていなければ通過点でしかなかった。ここで立ち止まるのは山名事典を持っている方に限られると言えるかもしれない。ここから8分ほど進むと、三等点と標識のある2075.5高点となる。ここでこれまでの快適な切り開きは終わり、その先は笹の中の道形を伝ってゆく。夜が明けだし、南側には深い雲海を纏った山々が見えるようになってきた。景色に見とれていると、北側が切り立った場所の通過がある。下を覗き込むと視覚から脳を反応させ、脳は膝をガクガクさせると言う信号を送っていた。そして次にある2060m峰には「小河内岳Ⅲ峰」と標識があげられていた。ここで少し進路を誤り、南西に踏み入ってしまった。これまで続いた踏み跡が無くなり笹のみの尾根になり間違えに気づく。登ってきた方向からすると90度北に進路を変えるのだが、90度改め80度くらいのような気がした。道標がしっかり進路方向を示しているので注意したい。ここからは大きな下りこみとなる。少し尾根斜面が広く、道形が散在している場所もあるので、しっかりと方向を見定めて降りて行く。

水無峠山への登りに入ると、けっこうに踏み跡が入り乱れる。歩き難いというほどではないが、笹が進路の邪魔をする。笹は夜露に濡れ、僅かな時間で雨具全体を濡らしていった。沢山ある道形は、鹿道なのだろう。何処を辿れば正解なのかが良く判らなかった。そしてだだっ広い水無峠山山頂部に入る。一面の笹原で、シラビソが林立する鬱蒼とした場所。そこに苔むした大岩が点在している。顕著な大岩を拾うように進んで行くと、山頂部の高みとは少し距離がある場所に道標が上げられていた。ここはどのように道が付けられているのか、全く判らない。ガスの場合は、あっちこっちにふらふら進んでしまいそうな場所であった。

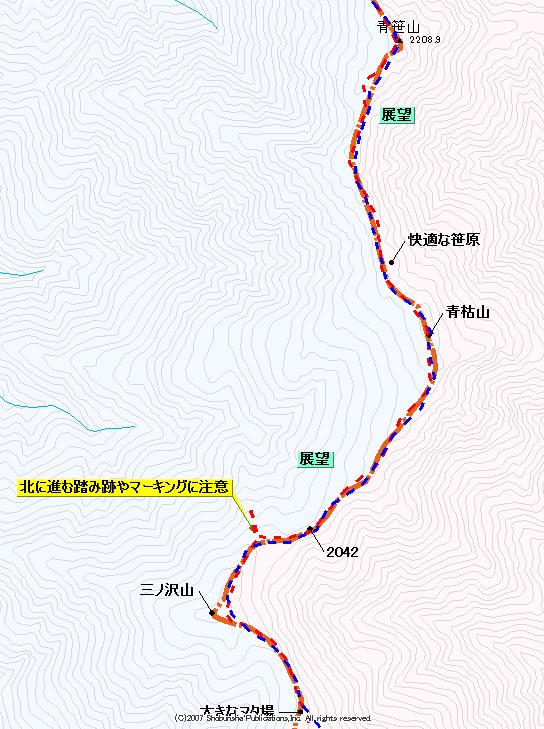

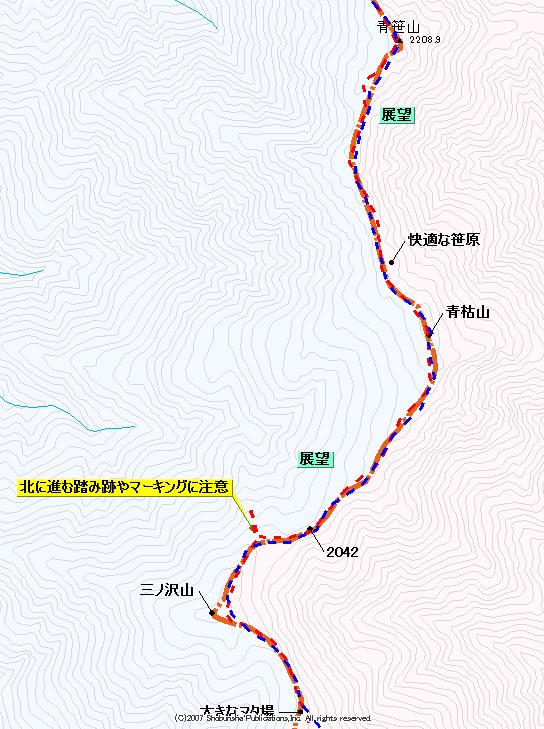

水無峠山から北に下って行くと、二重山稜となり、その間には水を湛えた泥地がある。そこは当然のようにヌタ場になっていた。尾根には乗らずにそのまま谷部をトラバース気味に北に進んでゆく。三ノ沢山はMLQが進路を間違えているので、慎重に通過、県境に対して西側に顕著な尾根があるのだが、それを左に見ながら掘れた谷部を降りて行く。笹の中だが快適な進路選択であった。しかしノホホンと歩いていると、落とし穴があった。2050m付近で、踏み跡とマーキングが県境とは別に北に進んでいる場所がある。そこにまんまと嵌ってしまった。タオルの縛った場所もあり、それらを追いながら気持ちよく進んでゆくと、目指す青枯山(2160高点)が右手の尾根違いの上に見えてきた。すぐにルートを外した事に気がつき戻る。どうやら踏み跡は東ムタケ沢からの沢ルートのように思えた。ここはどう注意していれば良いか明確ではないが、マーキングは西側に進ませるので、それとは別に東寄りに進みたい場所である。起伏の多い、やや難しい斜面と言えるかも知れない。

そんなに長時間続くわけではないが、そこそこの笹漕ぎ箇所が連続している。衣服が濡らされ、そこにやや冷たい風が吹き付ける。寒いと思って温度計を見るとマイナス1度であった。青枯山の南も、二重山稜の間にある谷部を進んでゆく。ここも歩き易い場所であった。そして青枯山を越え青笹山との中間峰へは、尾根東側をトラバースするように鹿道を進んでみた。だんだんと青笹山が近づいてくると、少しづつ尾根の植生が弱まり、歩き易い場所も出てくる。視界も開ける場所もあり、少し気持ちが明るくなる場所であった。しかしその視界のある笹原はしっかりと濡れており、やや深い笹の場所もある。植生が弱まったからとて、気を抜かぬほうが良い様であった。鹿道が笹原の中を縦横無尽に引かれているので、分けながら太い筋を追うように適当に選んで進んでゆく。

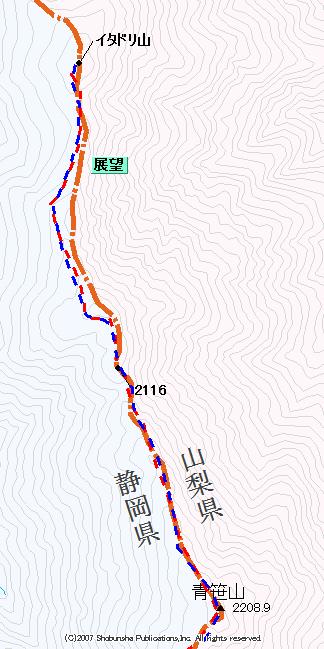

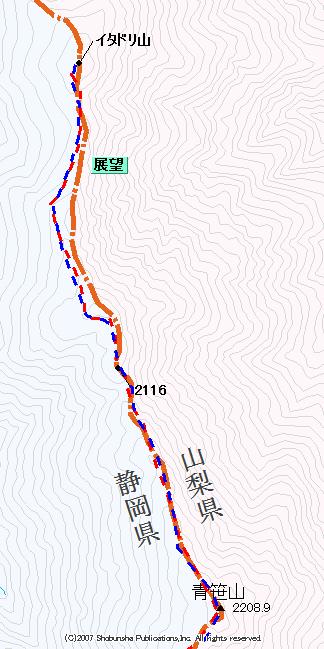

青笹山の山頂は、やや広い地形の東端にあり、最後は2mほどの急登を乗り上げると標識の掛かる山頂に辿り着く。三角点は笹の中に埋もれ、探そうと思っていないと見つけ出せないような状況であった。手前の笹原からの展望が良かったので、青笹山も良いのではと思って来たが、残念ながら展望が得られる場所ではなかった。さあここまで来れば、ラスト1座。時計に目をやると、意外や早く到達している。前夜の現地入りで、仮眠が十分出来ている事も関係するだろう。青笹山を離れ北に向かうと、かなり尾根上が歩きやすくなる。高所に行くほどに植生が弱まっているのだろう、と思いつつ歩いていた。2115高点の北側の峰は、苔生した山頂部でとても気持ち良い場所であった。少しこの先の進路が判り辛く、西に寄って行きそうになるが、地形図とコンパスを交互に見ながら進んで行く。

青笹山に対するイタドリ山は、標高差は150m。勿体無いほどに下って行く。その最低鞍部と言えよう場所の東側がガレていて、そこの白さと、目指すイタドリ山の紅葉のコントラストが美しい。ここの通過は東に寄り過ぎないように注意したい。笹が繁茂し、足許が見えない場所となっていた。その為に西側に膨らむように進んでゆく。先ほど植生が和らいだと喜んだばかりなのだが、イタドリ山が近づくと、またまたやや深くなる。この事により、またまた雨具を濡らされるのだった。

イタドリ山到着。清水山岳会の標識とリボンが掲げれて、その東側には新しい黄色い荷紐が結ばれていた。少し南東側に下ると、そこに亜細亜大学の2枚の標識が掲げられていた。それら2枚に挟まれるようにあったはずの、木で出来た標識は無くなっていた。この山頂部の展望も無く残念であったが、今日はカメラの調子が悪い。展望の無さを判って、ここでカメラが不調になってくれたのかとも思った。往路はイタドリ山までを急いできたので、殆ど休憩をしないような状況で歩いて来た。ここで大休止となる。峠からここまでがちょうど5時間ほどで来ているので、青薙山側の稜線へは1時間強みていれば届くように思えた。ただ標高差は400mほどあり、思うほどに甘くないのかもしれない。いつかは向こうに抜けるような、のんびりした山行をしてみたいが、実現できるのはいつになることか。今日の最終到達地点を踏み、踵を返し南進が始まる。

途中のガレ地の所からは、雲海から富士山が顔を見せていた。前日のラジオでは雪が積もった情報を聞いていたが、既に溶けたのか、見えているのは黒い富士山であった。温かさを感じるような日差しも出るようになり、尾根上の紅葉が眩さを増す。色づいた葉を通して受ける日差しは、不思議と旬の日差しを受けているような感じでもあった。2115高点の南はちょっとした痩せ尾根なので、ルートを外さぬように狙いをつけて降りて行きたい。その先、青笹山まではほぼ忠実に尾根を拾ってゆける。峠からの刈り払いされた場所以外としては、この2115高点から青笹山間が、一番歩き易い場所となるだろう。そして青笹山に戻り、ここでも小休止。トランシーバーからは、トラッカーの賑やかな声が聞こえてくる。“ああ月曜日か”と働いている人も居る中、遊び呆けている自分を見直したりもした。踏み跡に従って南に進んでみたが、ここは北に少し戻り、南西に降りて行くのが適当に思えた。南へ行く道形はだいぶ笹に埋もれた状態であったのだった。

太陽が照るようになったものの、笹を乾かすには時間が短く、またまた濡らされながら戻ってゆく。往路で迷った2042高点の先は、復路はまず間違う事はなく三ノ沢山へ進んで行ける。その三ノ沢山は、標識を拝もうと思ったが、往路同様にショートカットして行く。三ノ沢山と水無峠山との間からは、トラバース道が東側山腹にあり、それを伝ってみる。鹿道のような、人間の仕業のような、どちらとも取れるような道であったが、途中で東に下る尾根に進んでいたので、間違いなく正解は前者であろう。それが判った所で、進路を西に変え、水無峠山に突き上げて行く。笹原であるが歩き易い笹原であり、さほど歩きの邪魔をしない。水無峠山の山頂には、ピンク色の無記名のリボンが縛られていた。腰を下ろしたくなるような場所はなく、笹に囲まれ周囲のシラビソ同様に突っ立って休憩となる。ここまで戻れば、もう僅かで切り開きのある尾根に乗れる。しかしいつまで経ってもカメラの状態が良くならない。数枚撮った画像も、いざパソコンに取り込んでみると、ファイル内に存在しないのではないかと思えてきた。そう思うと、その不安の方が勝って、なんとも沈んだ気持ちになっていた。

小河内岳Ⅲ峰は、登りあげたら注意しながら東に進路を変える。最初のガレ地を通過するのだが、ここも尾根上が柔らかく、踏み抜けそうな場所なので注意した方がいいかもしれない。このガレを過ぎると三等点と標識のある2075.5高点となる。ここまでは朝の暗い中での通過であったので、この先は初めて見る景色が展開してゆき、なかなか新鮮であった。小河内岳で最後の休憩を入れて、峠に向かう。しかし嫌な音が耳から入ってきていた。重機が動く音である。どうやら林道途中の工事がされているようであった。先ほどトランシーバーを握った時に、月曜日を感じたのだが、重機の音で益々月曜日を感じる。もしや林道が工事の為に通行止めになっているのではないかと、不安にもなった。と言うのも、林道の麓側で、時間を区切っての通行規制標識があったのだった。

切り開かれた快適な道を戻ってゆく。往路時は見えないので、“急登だなー、なだらかだなー”くらいにしか思わなかったが、それらのアップダウンする尾根が目の当たりに出来、そう簡単には峠に着かしてもらえないと見えた。遠くに白いガードレールが見え、そこが林道である事が判るのだが、視界があることがマイナスに作用し、この先が長いルートに見えていた。道幅は平均3mほど。本当にきっちり作業された刈り払いがされていた。向かう先にデンとした山伏の山容があり、その手前にある尾根には、彩りの良い紅葉が広がっている。なぜか峠が近づくと、風が強くなった。この風は出発時と同じような印象であり、峠付近が風の通り道となるのだろうと思えた。

峠を見下ろす位置に戻ると、紅葉狩りなのだろう、観光客の姿が見えた。と言う事は、林道が通過出きるという事であり、一つの不安が拭い去られた。下から見上げる観光客の視線に突っ込んでゆくように、よう壁上の斜面を駆け下る。「こっちからも人が来たわ」などと言っていたので、山伏側に誰か入って行ったのだろう。無事下山完了。

峠に戻るのは日が落ちてからで、ヘッドライトのお世話になると思っていたのだが、かなり余裕を持って戻る事が出来た。ほぼ笹尾根の連続であるが、飽きないで歩ける場所と言えよう。ガレ地や笹原、シラビソ樹林や紅葉と、緊張感と気持ち良さが体感出来、距離は長いようだが、それを感じさせないような場所に思えた。

車の横で着替えをしていると、井川側から自転車に跨った単独男性が登りあげてきた。そして30秒も留まらずに、ユーターンして同じ方向へ戻って行った。よくもこの長い林道を漕ぎ上げてきたものである。いろんな人が居て驚かされるのであった。林道を下って行くと、各工事現場では工事がされていた。特に作業者優位でなく、私の通過に合わせて資材を退かしてくれたりし、一般者(車)優位なのであった。雨畑湖まで下って湯に浸かり、帰りは南アルプスインターから須玉まで高速に乗って、野辺山経由で戻ってゆく。途中の電光掲示板には、強行遠足の開催表示がされていた。既に祭りのあと、今年は応援できずに残念だったが、また来年がある。