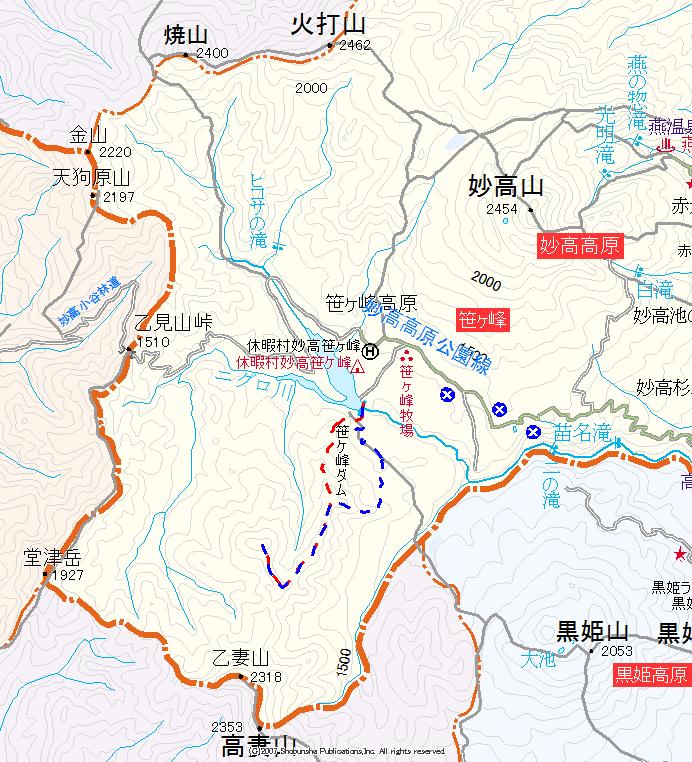

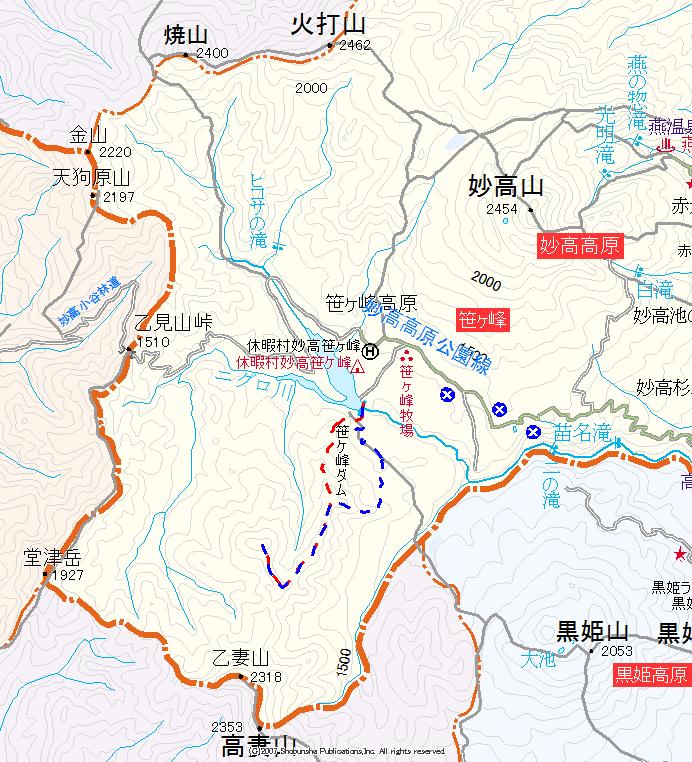

「天狗の力を借りて神の道を通り、地蔵に逢いに行く」そんな日本昔話のような場所が妙高エリアにある。この時季スキーヤーが挙って登る妙高側とでは、乙見湖を挟んで相対する位置にあり、あまり目を向けられない場所となる。“遠い場所だな~”と地図から見ていたのだが、昨年のちょうどこのタイミングで、いとも簡単にMLQが踏んできている。ルートが見えると、“そうか、笹ヶ峰から狙えば良いのか”と、そのルートの的確さに頷いたりもした。当初は戸隠牧場側から大ダルミを経由するか、佐渡山の南側の鞍部を乗越すルートを考えていた。それには妙高高原公園線が「冬の通行止め」との頭があり、開通後では時期が遅いのではないかとの懸念があったからだった。しかし開通後の入山で、MLQは見事踏んで来た。おまけに予想以上の短時間。これは私の考えていたコースより登頂に際し現実味がある。土曜日は17時までに帰らねばならなく、時間的にも適当であり狙ってみることにした。

前日の夕方17時近く、妙高市の観光課に電話を入れ、妙高高原公園線の除雪状況を聞く。返ってきた答えは、まだ除雪途中である事まで把握できていたが、いつ開通になるかは返答がもらえなかった。「昨年の今頃は開通していたはずですが」と言葉を付け加えると、管理している土木関係部署の電話番号を教えてくれた。この時の担当者は、終業が近いのか、かなり無愛想であった。次にかけたところは、流石に実働部隊、現地状況を把握していて、これから警察立会いで現場確認して来週に開通日を決めるとの事であった。結局のところ、まだ開通していない事が判った。これにより計画を延期しようかと思ったが、途中からの林道歩きも覚悟して決行とした。

1:05家を出る。深夜帯であるが上信越道の流れはさすがに多い。更埴ジャンクションを経て上越に向け北上し、妙高高原インターで下道に降りる。だんだん現地が近づくにつれ、なにか宝くじに似たドキドキ感が沸いてくる。どこで止められるのだろうか、どんなゲートか、そんな事を思いながら県道39号線を笹ヶ峰に向けて上がって行く。妙高国際のスキー場内の九十九折を過ぎ、ナビには右の方に池ノ峰が見えてくる。真っ暗であり、その方を向いても山など見えないわけだが、やがて笹ヶ峰牧場地内に入り、あれよあれよと言う間に、ゴールが近くなっている。そして先の方を見ると、煌々とした明かりが見えた。“とうとうこの道もあの場所で封鎖か”と思って近づくと、地図上の京大ヒュッテの位置にあるコテージからの明かりであり、深夜でありながら中の人の動きも見えた。路上には7台ほど車が停まり、内部の賑やかさが路上の様子からも伺えた。結局ダムへの分岐まで難なく入れてしまった。この先600mほどで笹ヶ峰の駐車場だが、この様子だと開通しているに違いない(未確認)。どこをどう除雪しているのか。最後の駐車場を広げる作業中だったのかも。

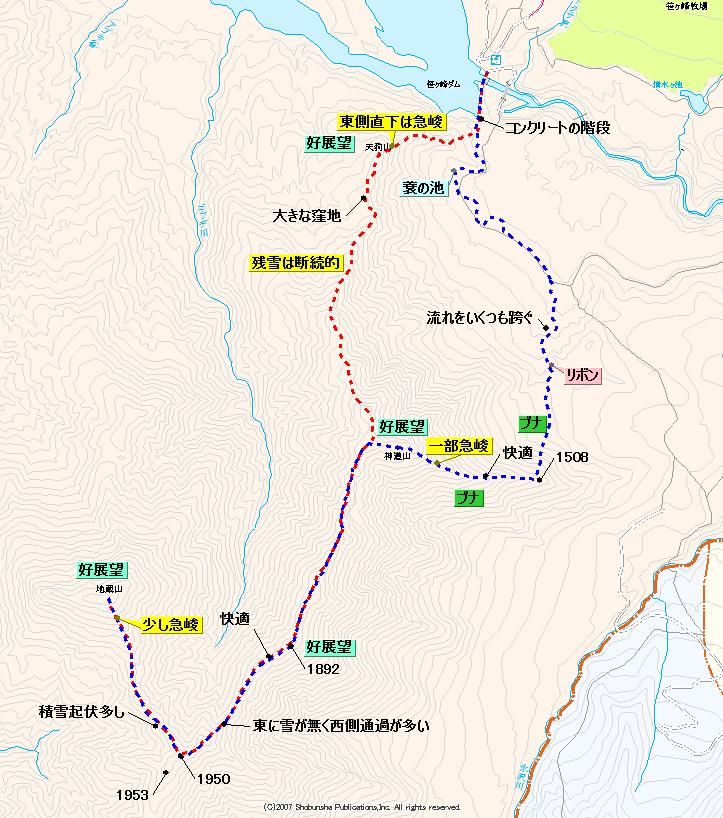

さて39号の分岐からダム湖を目指す。MLQはここから先は雪の上を歩いている。それを知っているので恐る恐る進んでゆくのだが、両脇に除雪の壁を見ながら緩やかに下りこみ、結局ダムの管理棟前までは入れてしまった。さらには堰堤の上も入れてしまい、雪の上を中間部まで進んで、その先のヘッドライトに映る真っ白な対岸にそこまでとした。バックで戻りダム管理棟前の駐車スペースに突っ込む。この状態は、雪が少ないのか除雪は行き届いているのか判らなかった。時計は3:21。後に移動しシュラフの中に潜り込む。リアガラスから見える空は星空。安心して仮眠に入った。しかし寝ている途中に、数度車をノックする音が聞こえ、その都度外を見るが何の気配もなし。管理棟は蛍光灯が煌々と点き、有人であることが伺え周辺に人が来てもおかしくなかったのだが、なんだったのか。

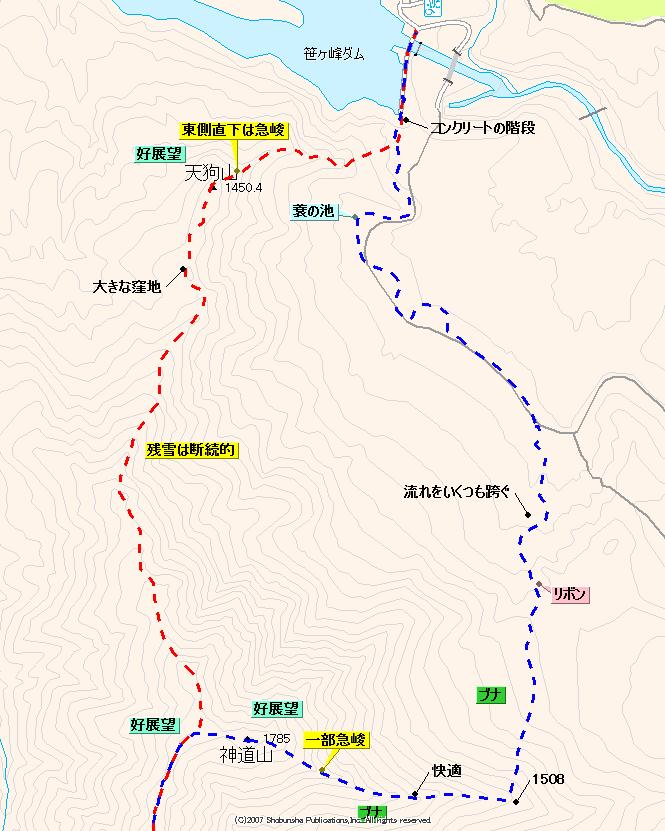

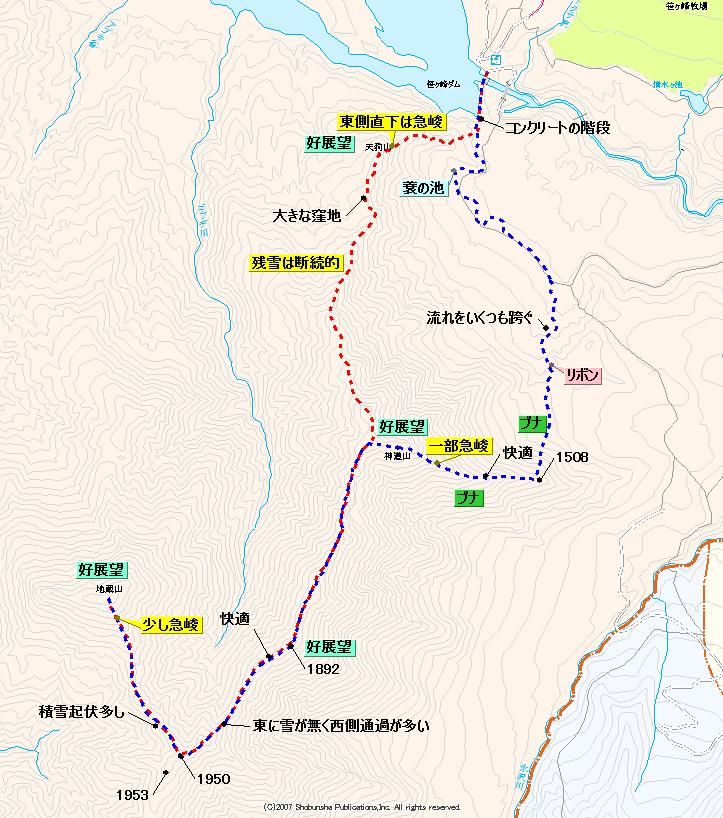

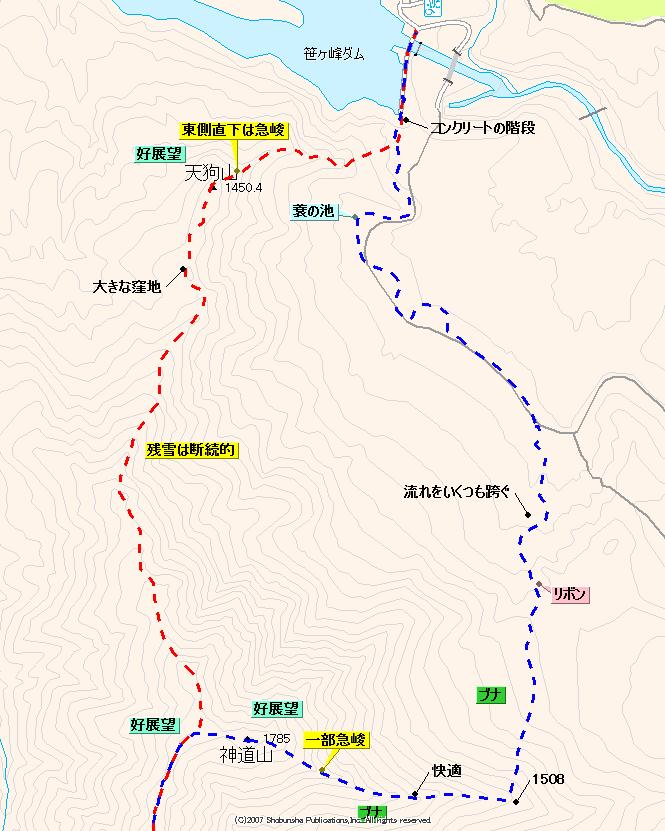

充分な仮眠が取れ準備をしだす。前日はかなり冷え込んだ雨の日だった。その為に締まった雪が予想できた。ワカンかスノーシューのどちらを選択するかであるが、前日より今日の好天を考えスノーシューを持ち上げることにした。夜が完全に明け、左岸側からは右岸側にある天狗山への尾根がきれいに見え出してきていた。対岸へ向け出発となる。途中までは先程進入した時の轍を使い、その先はトレースを残しながら行く、と思ったが、既にトレースはあり、それに伝って進むことが出来た。対岸には大きく口を開けたトンネルがあり、「昇竜の○」とあった。○の部分が読み取れず、「洞」だったのかも。トンネルの左側にはコンクリート製の階段が付いていて、そこに雪が乗り、その階段を探すようなトレースが付いており伝ってゆく。かなり凍て付いており、出だしからスリップに注意する場面となった。

階段を登りきると、そこには「天高し 焼岳の肩より 煙見ゆ」と書かれたダム湖を見下ろすような歌碑があった。そのまま緩やかに登りあげると、右下に「妙高笹ヶ峰癒しの森」とある真新しい案内標識があり、今居る場所から3mほど下の窪地に見えていた。トレースとはここで離れて西側の尾根に向けて上がってゆく。雪が硬くアイゼンが欲しいほどの場所を、騙し騙し足を上げてゆく。雪の切れた尾根上には、北寄りの場所にそれとよく判る踏跡が見られた。やせ尾根の頂部であり、この道を外す事はない。断続的に雪が現れ、乗ったり降りたりしながら尾根を行く。天狗山直下になると急登斜面になり、ここはアイゼン必携。でもそのまま我慢し、何度も蹴り込んでステップをしっかり作って足を置いて行く。登って来た尾根よりやや北側に膨らむように雪に繋がりながら巻き上げ、最後は雪庇が2

mほどの壁となって立ちはだかった。これはどう越えればいいかと思案する。するとやや南側に腕ほどの潅木が2本あり、そこに足がかけられそうであった。40センチほどそれにより体が上げられるが、雪庇の上にあがるまでにはならない。不安定な姿勢のまま雪の上にザックを放り投げ、片手はピッケル、片手はストックの刃を雪に突き刺し、腕力で上がろうとした。足が木を離れると宙ぶらりんとなり、その重さでストックがズレ失敗。結局諦め、雪庇の下の薮を南側に漕いで山頂部に巻き上げた。

天狗山の山頂には三等三角点が待っていた。妙高や火打側の展望も良く、南側にはこれから向かう神道山の頂も見えていた。そしてその南側の潅木に、航空写真用に使ったと思われる角材が残っていた。ここは第一チェックポイント、ここで天狗の力を借りる。この先はしばし雪が無く、踏み跡を伝ってゆく。そして再び雪に乗り、天狗山から3分ほどの場所には、深く掘れた地形があった。雪解けするとここに水が溜まるのか判らぬが、この深みは地形図に表記されるほどに大きい。主尾根は東側を細く通過しているが、西の平坦な地形を繋げて巻いて行く。

1500m付近。完全に雪に繋がったわけではないが、尾根東側に残る堅い雪の上を行く。しかし先の方では急登があったり、立ち止まってルートを判断しなければならないような起伏もあり、そんな場合は西側の樹林の中を進んでいた。展望はすこぶる良く、振り返れば妙高が終始見え、東側からは黒姫山にずっと見られていた。もう少し雪の乗って歩けるのかと思ったが、意外や雪一辺倒ではなかった。ここで思ったのだが、地蔵山を目指すにあたり、残雪期の適期はほんの僅かな期間なのだろうと思えた。他のルートなら別として、今歩いているここに限っては、そう言ってしまって間違いないだろう。

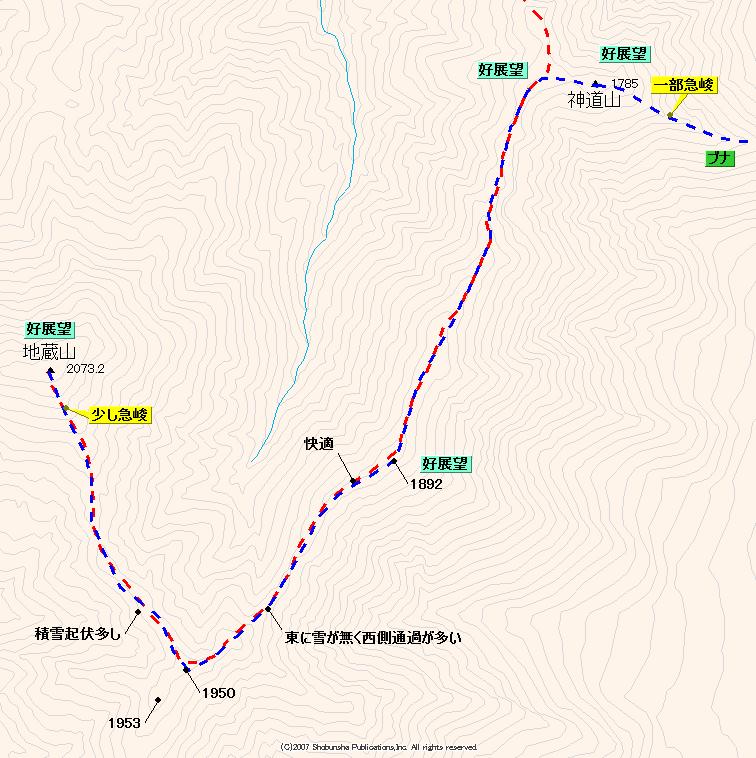

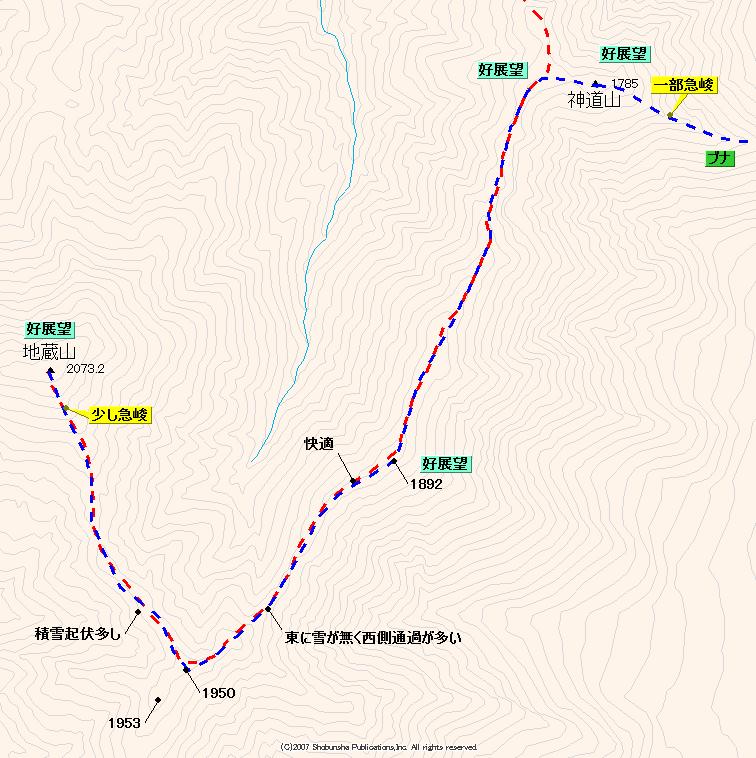

1600m付近になると、右手(西)の潅木の量が和らぎ、その方向に円錐形の地蔵山がはっきりと見えてくる。この場所から直線で狙いたいほどの場所であるが、その間にあるゴウデ川の谷を見下ろすと、その深さに「我慢して尾根通しで行こう」と言う気になる。1750mの神道山の北側は、少々傾斜がきつく残雪も不安定。ここも西側の樹林の中に入ってモゾモゾと上がって行く。そして傾斜が緩むと神道山の双耳峰としての西側の峰となる1780m峰に達する。この場所も開けた場所で展望がいい。MLQは空荷で立ち寄ったようだが、神道山の1785ピークは後回しとして先を目指す。ここで第二チェックポイント、神の道を通過である。私が勝手にこう言っているものの、現地はそれに相応しい景色があり、神々しい場所であった。

一見、この先はずっと雪があるように見えるが、この先も断続的な残雪で、それでいて起伏が大きかった。うねるような雪の上を越えて行く。そして東側の雪が伝えない場所は、西側の樹林の中を行く。今日は終始このような繰り返しであった。ただ、1800m以上になり様子が変わってきた。下の方では西側の雪も堅かったのだが、この辺りの雪は全て緩いのだった。10歩中1歩は、しっかり踏み抜き、それが精神的苦痛でもあった。常に踏み抜くならそのように筋肉を準備しているのだが、ランダムにやられると、なんとも辛い。スノーシューを着けようかとも思ったが、これしきの事でと我慢のつぼ足が続く。

往路では1892高点は、あまり気が付かず通過してしまった。それほどに目立たないな所で、周辺部に前後して高みがあり、さらには雪のうねりがあるので尚更であった。先ほどまでは右斜め前に見えていた地蔵山は、だんだんと進行方向に対し真横になりつつあった。そして地蔵山に向かう最後の尾根が良く見えるようになり、その白い道に、ここでもまだ神の道は続いていると思えた。それより何より、この尾根の延長線上にすばらしい頂が見える。それは乙妻山であった。乙妻山には高妻山経由で上がったのだが、現在のこのルートを使っても楽しく歩けそうに見えていた。そのはっきりと見える山容に、あの場所にお地蔵さんがあって、あの場所に小さな標柱があってと、以前踏んだ時の稜線の様子が、こちらからはっきり見えるようでもあった。1950m峰を目指しているのだが、1900m付近で我慢ならずスノーシューを着ける。根性で地蔵山までと思っていたが、この付近での踏み抜きは膝上まで達していた。流石に進度が落ちてしまい、利器を使用。すると見事に潜らない。道具は道具である事を痛感する。

最後はやや急峻になり、西側に膨らむようにして1950m峰に到着。進行方向目の前には乙妻山が近い。ここからなら1.5~2時間みていれば届くであろう。ここで90度右に方向を変える。こちらの尾根も先ほど同様に雪の起伏が大きい。神道山側からはダラッとした登りに見えたが、凸凹とした尾根であった。逆にこちらから今歩いて来た側の尾根を見ると緩やかに見える。まあそんなもんである。そしてこちらの尾根に入ると、西側に後立山がきれいに並んでいた。ちょうど中間部の鞍部を過ぎ、最後の登り上げ。ここの勾配は、ややいやらしい勾配で、滑ったら停まらないような傾斜であり、本当はアイゼンを着ける場面だが、スノーシューの刃に頼って九十九折で上がって行った。どんどん先ほどの1950m峰が下になって行き、目の前の青空が広くなってゆく。

スタートからほぼ4時間半、地蔵山の山頂に到着する。目標最終地点、ここで地蔵に逢えた。東側の木には直径4mmほどの朽ちた紐が巻かれ、そこから西側に行くとMLQの絶縁テープが残っていた。まだ1年しか経過していないのに、かなり字が薄れテープの色も褪せてきている。これは設置場所に日が良くあたるためだろう。そしてこのテープの位置は、私が手を伸ばしてやっと届く位置にあった。昨年より山頂部の雪は1mほど少ないようである。ただ積雪は、風の作用もあるので、場所による少なさだけであり、全体的に少ないのかどうかは判らない。西側はやや樹林に遮られるが、他の方角はばっちりと見える。ことに黒姫山側がくっきりとしていた。他の白い頂が多い中、樹林帯の覆う黒姫山は、その名の通り黒いのであった。トランシーバーを握ると大宮の才媛が元気な声をかけてきてくれる。雪面に腰を降ろし、乙妻山方面を向いて朝食となった。そよそよと顔に当たる風が気持ちよく、太陽の陽射しが心地よく体に当たっていた。火打や妙高側を望むのだが、今日あたりはあっちもスキーヤーで賑わっているだろう。そんなことを思いながら白い頂を見ていた。

下山。嫌な登りは嫌な下りとなった。こうなるとスノーシューは逆効果となる。テールがある分グリップ力は刃任せになり、刃が雪団子になれば全く制動がきかない。少しスキーのようにして滑ってみたが、丸パイプのエッジでコントロールを利かせるわけは無く、危うく滑落開始の場面で、ピッケルを突き刺して停止した。スノーシューを脱げばだいぶ違っただろうし、アイゼンを着ければいいのだが、この先の雪の様子を見越すと、付け替えるのが面倒であり、そのままスノーシューでいたのであった。広い地形は明るい東側を伝って上がって来たが、帰りは少し西側の樹木が多い方を通過し、滑ることに対し樹木でそれをカバーした。大木の根元には雪穴がある場所があり、覗き込むと2mほど下に雪面があった。

1950m峰に乗り上げ方向を変える。振り向くと呼んでいるかのような乙妻山があり、伝ってみたい、そそる尾根が続いている。いつかこちらから登ってみよう。1950から北側もやや滑りやすい場所があり、注意しながら足を下ろしてゆく。トレースがあるので、それを伝えば足の下の雪の硬さがトレールの深さで判断できるので省力に繋がっていた。そして1892高点に向けて登り上げていると、その高点頂部で人影が動いた。こんな場所に人が来るはずが無いと思う部分と、これだけ天気が良ければ好事家が来るだろうとの思いが半々だったのだが、近づくと間違いなく単独のハイカーであった。1892高点に立ち、挨拶をすると、御仁の言葉は関西弁であり、「大阪から来られたのですか」と関西弁=大阪などと単純に聞いてしまったら、「そうです」と帰ってきた。そして私の今日の予定を伝え、次に御仁の予定を聞くと、そこで驚愕した。なんと御仁がこの先に行くコースは、私同様に地蔵山に上がり、そのまま西に下ってニグロ川上流の東俣付近で幕営。翌日、堂津岳側の尾根に駆け上がり、稜線を繋いで乙妻に上がって来るのだそうだ。私の登山も気持ちスケールの大きな登山をしているが、この御仁と比べると、なんとも小さな登山に思えてしまった。「乙妻山の西側はどうですか」と聞かれたので、「地蔵から見ると壁でした。今の時期は・・・」と返答。はてさてどんなコースで進んで行ったのか。私は既に下山中。御仁の健闘を讃えて背を向ける。何かこのような方に出会うと清々しい気持ちになる。自然と相手に存分に遊んでいるふうが伝わってくるからであった。

スノーシューは、つぼ足の上を浮くように通過して行った。日差しが強く、東側の堅い雪もやや緩み、そこに先ほどの御仁のはっきりとしたトレースが続いていた。私の谷寄りのトレースは使わずに山側を歩いている。私より堅実なルート選択である事が判る。そんな事からも、御仁の力量が見て取れた。だんだんと神道山が近づいてくる。南側から見ても、ここは不思議と神々しい。やはり名前とは、あるバックボーンがあって付けられているのであろう。1780高点から下り込み、やや急峻を登り上げると、そこが神道山であった。

神道山には、地蔵山同様に色褪せたMLQの絶縁テープが残っていた。山名を示す字も色褪せ、新たになぞっておいた。ここからの妙高側の展望はいい。南側は少々樹林が邪魔をしていたが、北を向いて腰を下ろすと、眼下に乙見湖があり、そこから上には白い頂の妙高・火打の山塊がある。先ほどの地蔵山からの展望も良かったが、この標高からの展望も、ちょうど良いように思えた。最後にトランシーバーを握ってから下山となる。MLQは東尾根を下っているので、私は北東尾根を行こうかと思っていた。しかし山頂部からのいきなりの急下降で怯んでしまい、東尾根を行くことにした。ここで思ったのだが、このルートはスノーシューよりワカンのが良いようだ。ここもそうだが、1950m峰周辺、ならびに地蔵山直下もワカンの方が便利に登下山できるであろう。ここもスノーシューを着けたままでは辛く、流石に途中で外してグリセードーで行く。すると快適。もっと早くに外せばよかった。神道山の山頂で外して下りだせば北東尾根も行けたと思える雪質なのであった。スノーシューも得て不得手があり、下山には向いていないのであった。急峻をクリアーすると東尾根は快適に下って行ける。ブナも多く、それでいて視界の邪魔にならないのだった。

1508高点を手前にして北に進路を変える。MLQも同じように曲がっているのだが、上から何度も北に下るチャンスを見ていたが、クラックが大きく口を開けていたり、急斜面だったりで、この付近が降りるのには最適な場所であった。ブナ林の緩斜面行くと、1367高点の西側の乗越付近にピンクの真新しいマーキングが付いていた。何を意味しているのか判らなかったが、雪面からちょこんと顔を出していた。ここから緩やかに下って行くとスノーモービルのキャタピラーの跡が見られた。どこから入っているのか、ダム湖の階段の場所は登れないから、ダム堰堤の東のトンネルが使えるのか、目の前に見えるその跡に謎解きをするかのように地図を見返していた。

今日は視界がいいので遠くが見え、先の方に人工物が見えた。寄って行くと「夫婦泉」と書かれた水場であった。ここで散策道に乗った形となった。何となくそれらしい地形を追って散策道を行く。この先には天仁橋や天狗の涙川などという標識も見られた。この夢見平にはいくつもの沢の流れがあり、それをまたぐ場面が何度も出てきた。太い流れは流石に散策道の橋を利用する場合があり、ショートカットするものの、流れに行き当たっては再び上流に登って散策道に乗り、リセットしながら歩いていた。そして蓑の池を左に見て、尾根を東に巻き込んで行くと、朝に見ている案内看板の場所に到着した。無事ここまで来られたが、この夢見平でガスられたらたまったものではない。水の流れの方向で高低が判り、おおよその地形が判るが、これだけ広いとかなり不安になる場所であろう。上からダム湖を見下ろすと、薄氷の間にちょこんと火打山の頂が写しこまれていた。

往路ではカチカチだった階段の雪も溶け出し、踵でグリップさせながらグザッグザツと降りて行く。堰堤の上は西側の雪が溶け、雪に乗らずとも歩いて行けるほどであった。ダム管理棟の前まで戻ると、これから出発するスノーシューを持ったご夫妻が居た。もう12時を過ぎているので夢見平の散策だろう。車に到着し、着替えながらご夫妻を目で追って行くと、コンクリート階段を登った所で腰を下ろしてこちらを見て座ってしまった。「おやっ」と思ったが、あそこからの展望は抜群であり、歩く事を停めさせるほどでもある。歩き出してすぐに座ってしまっているのだが、のんびりあのような散策もありであろう。

装備を全て車に積み込み、リアの牽引フックに引っ掛けてあるビニール袋を屈んで取り出す。そこには雪が入れてあり、ビールが入っていた。これから帰るのにビールとは不届きなと思われるかもしれないが、これは最近キリンが出したノンアルコールビール。全くアルコール分が無いもので、この状況下で美味しく飲めるのかと初チャレンジなのであった。プシューと開けて、グビッと飲んでみる。ここまでは普通のビールと一緒である。味はちょっとだけ違和感があるが、充分いける。ビールに酔いを求めている人も居るだろうが、山では爽快感を求めているはずである。となるとこれは「合格」と言える。暫く山にはビールを持ち上げなかったが、これなら再び持って行こうかとも思ってしまった。グビグビ、グビグビ、ダム湖越しに天狗山を見上げながら飲み干した。下ってすぐ飲めるなんて、こんな幸せなことは無い。当然悠然と運転して帰路に着いた。