週中は2日続きの出張で、その余韻を残しながら週末を迎えた。いつものように行き先は未定。帰宅後に地図を漁るのだが、こんな準備の無い連続でいいのだろうかと我ながら思う。少し雪を踏みたいと思い、最初は北アの地図を眺めていた。天気は好天予報であり、かなり行く気満々で後立山付近のコース取りを見ていた。暫く登山ルートがある場所を眺めていたのだが、“待てよ、折角のこの時期にルートがある場所では勿体無い、藪だろ藪”と、方向転換。

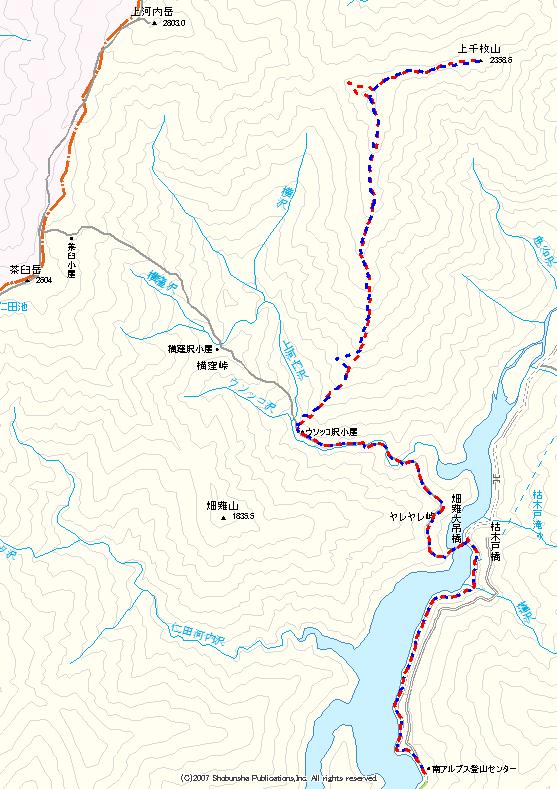

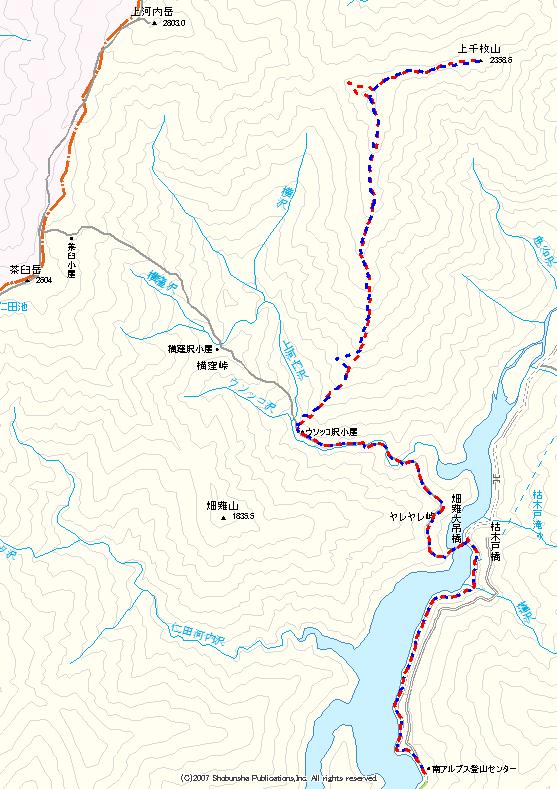

そう思うと雪がどうだとかは関係なくなり、必然的に2000m超での登り残しの多い南ア深南部に目が行く。しかしどうにも遠い。でも遠いからとて避けていると現状は回避できずに残ったままになる。この遠さをカバーしてくれるのが高速料金1000円となるのだが、遠ければ当然のように燃料費が嵩む。先だって、雀の涙しかないお小遣いを雨具(36000円)にあてて、懐は小雀の如くピーピー言っている。雨具なんかと言われるかもしれないが、全天候型の私にとっては雨具が最大最高の山道具と言える。ある程度のスパンで新調しているのであった。この状況下で、行きたい欲求と懐具合との調整をせねばならなかった。出てゆくものを抑えるには、高速を控えるしかなかった。高速を使わずして入れる深南部はこれまた遠く感じ、少し北に目をずらし、ここは畑薙湖北側の上千枚山に照準を合わせる。

ここに決めた理由は先だって利用した林道井川雨畑線の存在であった。52号や1号線がいくら流れが速いと言っても、「距離」÷「そこそこの速さ」が6時間を下回ることが無い(高速を使わない場合)。しかしここで早川町から林道を使ってショートカットすればかなり違うのではないかと思えた。峠を挟んだ全線は40キロほどあり、山道であるから出せて時速30キロ、通過におよそ1.5時間とみた。これだと我が家から5時間ほどで現地入りできる。ただ不安はクネクネトした山道。現地入りした時は疲れ果ててしまうのではないかと思えた。でも静岡からのアプローチだって同じ事。思い立ったら峠越えを試してみたくなった。山に関してはMLQがしっかり紹介しており、既に何度か読み込んでいるので、おおよそは頭に入っていた。

0:30家を出る。月齢よろしく月明かりで嬉しいほど夜が明るい。山間部に入れば入るほど明るさが増す感じで、自然(月)のありがたさを感じる。野辺山通過時には、サンルーフ越しに星空を眺め、澄んだ空気の中で星空観察。もちろん走りながらなので、対向車が少ない時間帯だからこそなせる業。韮崎に下って52号に乗り、先週同様に南アルプス市内を通過して行く。鰍沢まで来ると、工事箇所が連続し、2度ほど停められながら飯富の交差点を早川町に向ける。向かいながらも、静岡周りの方が早いのではないかと不安が過ぎり、少し後ろ髪を引かれつつ前進していた。それでも先だって通過しているので、林道のおおよそは判っている。この部分は強みであった。そして硯島診療所で37号と分かれて大笹峠を目指す。前回は対向車と衝突しそうになった事もあり、スピードには気をつけつつクネクネトした道にハンドルを左右に操る。

大笹峠通過で、外気温は12度であった。天気が良いので冷え込むのかと思ったが、この時期にしては異様なほどに温かい。峠から静岡側は初体験の道であったが、山梨側より1.3倍ほど路面状況はよく、快適に下って行く。そして井川湖北の八木尾又に出たのが、硯島診療所分岐からちょうど100分であった。畑薙湖に向けて詰めて行くと、これまで通りの場所にバリケードがされ、その前に何台も停まって開門を待っていた。3度目の正直なので学習して中に入る。時間外の侵入のようであり少し後ろめたいのだが、次のように考えた。ここから入った方で現在も山中に居る方は、この時間にしてバリケードの中に入っているわけである。もし下山時間が開門時間で無い場合は、ダム湖側からこのゲート前で開門を待つのだろうか。そんな馬鹿げた事にはならず、開けて通過するはず。手で動かせるバリケードになっているのには、それなりの意味があると思えた。あの三峰川林道も同じような手で動かせるゲートとなっている。書いてある表示は同じように「通行止め」。勝手な解釈と言えばそれまでだが、上千枚山を目指すに当たり、ここで7時まで待つ訳にはいかなかった。

この先の作業者用駐車場前にもバリケードがあり、そこも越えて堰堤を通過し、沼平に到着(5:23)。最速の5時間を切るタイムで現地入りとなった。しかし経路の山道の影響は少なからずあり、けっこうに疲労度が大きい。少し横になりたいところだが、上千枚山までの距離が長いことからして悠長な時間を過ごす事は出来ない。あの快速のMLQが5.5時間ほどかかっての登頂であり、不眠疲労過多のこの状況では、7時間くらいをみておくのが順当に思えた。時間は待ってくれない。途中で買ったパンを銜えながら、折りたたみ自転車を下ろし、ヘッドライトの明かりを頼りに、サドルに跨る。ゲートを湖側から巻いて、ガシガシと林道を漕いで行く。

ダートであるが、車通りがあるので道の状態はいい。でもでも水溜りなどのくぼ地は多く、それらがヘッドライトでは見えないのでフロントサスペンションがびっくりしたように反応する。しっかりハンドルを握っていないと背中のザックの重さでつんのめりそうにもなる。かなり寒い事を想定して来たが、このダム湖周辺も暖かく、短時間で身体が温まってゆく。勾配が緩いのでスピードも上がり気味になり、12分ほどで畑薙大橋に到着。額に汗する程度のちょうど良い準備運動となった。私と同じような折りたたみ自転車がバス停の所に置いてあり、他にも吊橋から入山している方も居るようであった。沼平には上房ナンバーの軽四ワンボックスがあったが、その方の持ちモノか。自転車を折りたたんで、「畑薙大橋」と書かれた裏に置く。そして大きく上下動する橋の上を、楽しむように揺れながら渡ってゆく。足の下には青白い湖面が広がり、そこに黒い流木が浮かぶ。落ちればその流木同様になってしまうのか・・・。橋の上にはくもの巣が4ヶ所ほどで顔に触れた。と言う事は数日来通過した人が居ないということか。とするとバス停の折りたたみ自転車は、縦走下山時用だったのか。

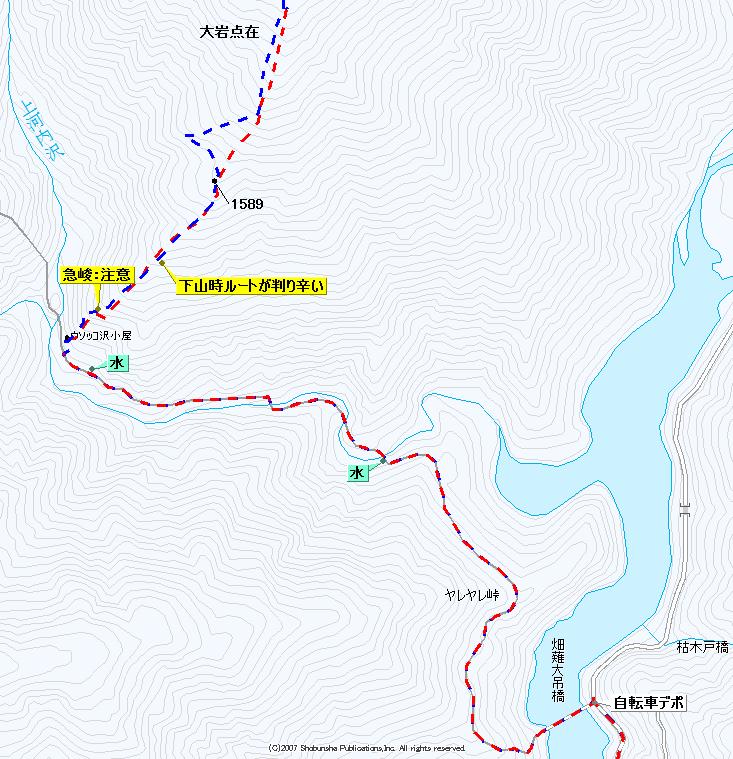

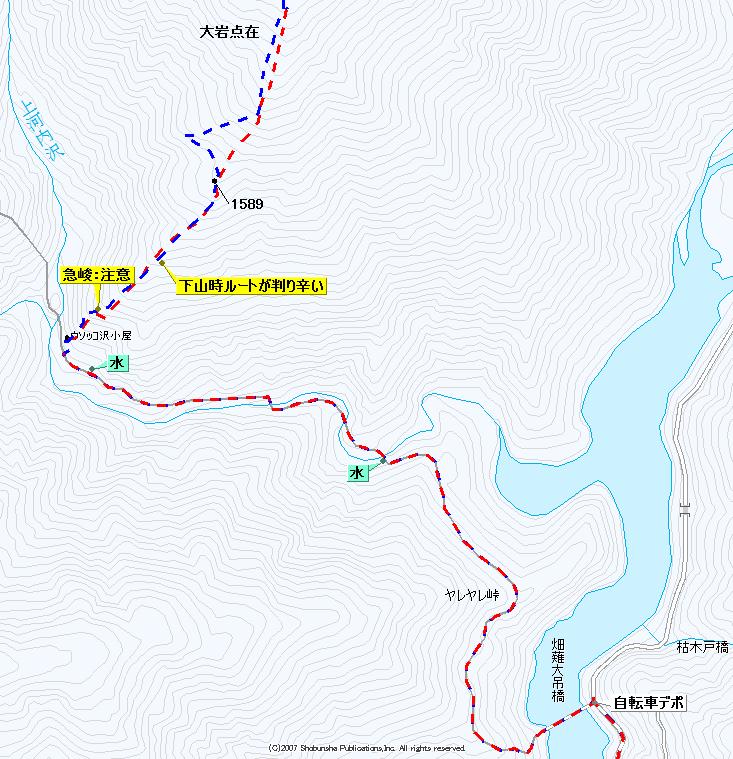

対岸に渡り、巡視路を兼ねた登山道を登ってゆく。とても歩き易い道で、鉄塔の先から長いトラバースに変わる。ちらちらと木々の間から下側に畑薙湖が見える。エメラルド色と乳白色が混ざり合い、複雑な色合いを見せていた。周囲は紅葉真っ盛り。ドブ浸け鍍金された橋を渡ると、4分ほどでヤレヤレ峠に到着。大きなベンチが置かれ、尾根側を見ると踏み跡が続いている。畑薙山を目指す場合の最良コースであるこの尾根も、そのうちに伝ってみたい。ダム湖が出来る前までは、ここまで来て本当にヤレヤレと思えたのだろうが、現在の状況下では、殆ど疲れが出ない中で到達してしまう。緩やかに降りて行くと、小尾根を一回乗越す。するとウソッコ沢の流れが見え出し、その音も大きくなってくる。それらを右に見るように高度を下げて行く。降りきった場所には大岩があり、その上にはケルンが置かれていた。このような置かれ方だと対岸に渡るように導いているように見えてしまうのは、私だけか。道はそのまま右岸に沿うように続き、最初の一号吊橋を渡る。この吊橋手前には硬質ホースで水が引かれており、水を汲む事ができる。吊橋はワイヤーの張が弱いのか、上下に大きく撓む。対岸に行くと「1000m」と書かれた白いプレートがある。すぐに地形図を覗き込むと、間違いなく標高を示しているものであった。その先で、左側に降りて行く道があり、その先に青いトタン屋根の大きな小屋が見える。造林小屋か。そして一号橋を渡って5分ほどで二号橋となる。この橋周辺は渓谷美がすばらしい。橋の真下が小滝になっており、しばし足を止めて覗き込む。この2号橋は横揺れであった。となると次の3号橋は縦揺れと横揺れの複合かと思いながら行くと、確かにそんな揺れだった・・・ような。

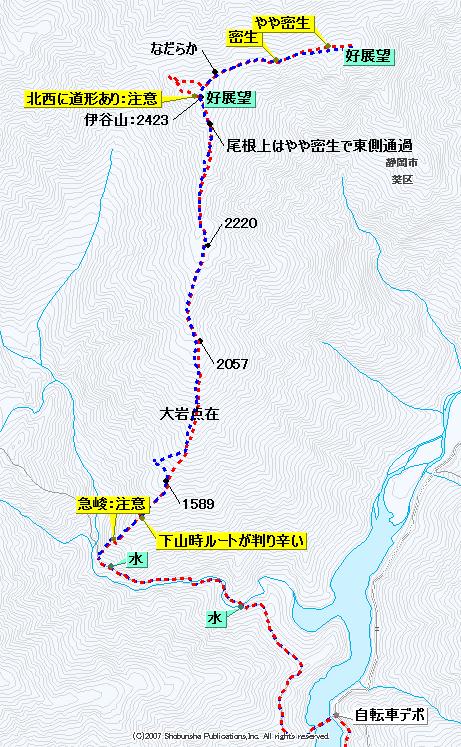

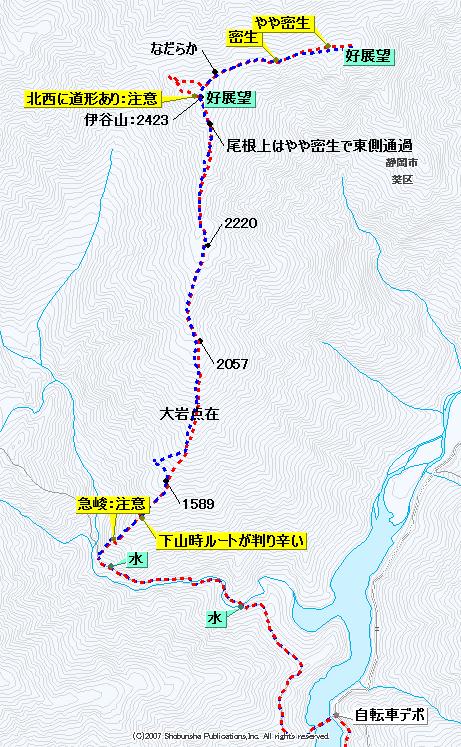

急峻に付けられた階段を登り切ると、その先右側に大岩があり、その懐から水が流れ出ている。水量は少ないがここも硬質ホースで引かれているので利用しやすい状況であった。そろそろ小屋かと思いつつ、それまで足許に置いていた視線を前の方に移す。するとトイレらしき建物が最初に目に入り、その先の高台に古風な小屋が見えた。ウソッコ沢小屋到着となる。すぐに中に入ろうと努力するが、戸が開かない。「押しでもダメなら引いてみろ」と言うが、押すにも引くにも取っ手が無いのであった。間違いなく引き戸であることは判るのだが、戸が重くそう簡単には動かない。よく見ると戸全体が擦れたようにテカテカに光っている。皆開けるのに苦労している様子が伺えた。そんな中、戸に一箇所穴があった。集中して禿ているのだが、これが取っ手の役目をしているのはすぐに判った。そこに指を入れ力をこめると、ジャリジャリともガラガラとも言えぬ様な音で動き出した。内部は広いが外観同様に古めかしい汚れた感じであった。そう思えてしまうのは、昨今の新しい山小屋を見過ぎてしまっている弊害かも。少し呼吸を整える為に地図を見る。そして小屋の東側地形を見る。薄っすらとだが道形が上がっている。ガレ斜面なので、一見判り辛いが、人が通った痕である事は間違いない。それが判ればもう十分であった。緩めに縛ってきた靴紐を締め直し、登山道から外れて藪斜面に足を向けて行く。

小屋から斜面を見て右上に上がる感じで上がって行く。最初はズリズリとしたガレの斜面で、周囲にちらほらとゴミがある。小屋から放り投げたものか。ちょっとした大岩が右(北)に見え、その上に乗り上げた。おそらくMLQはこの岩の下に出てしまったのだろう。小屋からは僅かな角度差で尾根に乗り上げた場所が違えてしまうので、踏み跡が見出せるか否かで省力に繋がるかどうかが違ってくるだろう。しかし尾根に乗ってからが厳しく、急峻地形が続く。足許が崩れやすく、気を抜くと落石を起こす。下には小屋があることから、注意をすると言うか、絶対に落石をしない歩き方で伝って行かねばならなかった。両手を多用してのモンキークライムが続く。尾根上には何かが通った跡が続く。ここでは人間と見るのが正解のようであった。道形を拾うように伝って行くのだが、小尾根が合わさる場所も多く、帰りには注意が必要であった。周囲にもマーキング類はなく、勘を働かせながらルートを選んでゆく。1400mほどになると尾根地形が広くなり、ここらで初めてマーキングが目に入ってくる。最初に赤い絶縁テープが目に入り、途中から青い荷紐が見えるようになる。そこに時折黄色い絶縁テープが混ざる。赤いものはMLQの物かと思ったが、氏が登ってから6年、それにしては状態が良すぎる感じがした。全て反時計巻きで縛られていたので、右利きの方が縛った物に違いない。しばらくは常に脹脛に張りを感じる勾配であった。

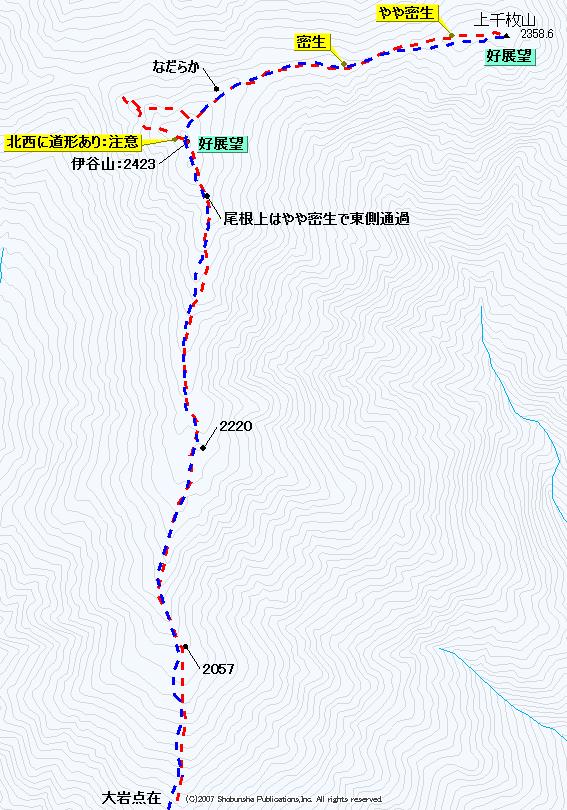

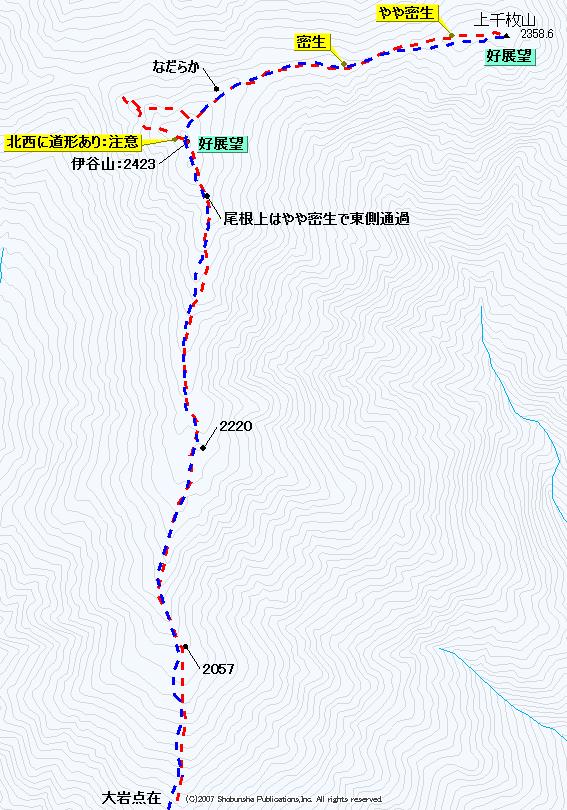

1600m付近のなだらかな場所に、刃物が入れられた内部が空洞の大木が目に入る。上を見ると青々と葉が茂っている。なぜに半殺しのような状態で作業を止めたのか。少しなだらかな場所が続いたら、その先は大岩が混じる少し岩がゴロゴロとした通過点となる。中には表面に出ている部分だけでも20tほどあろうかと言う大岩もあり、その脇を通過して行く。少し尾根形状が広い場所であり、暫くマーキングを見ない時間が続いた。2000mを越えると、これまでの勾配から開放され、歩き易いなだらかな斜面となる。ここまでがけっこうに長く感じた。高度計を見ても登っている割になかなか高度が上がらすにイライラとしながら登っていたのだった。それにしても下草が無い。シカの食害ではなく、元々無いようであり、その為に至極歩き易い尾根であった。時折日の当る場所もあるが、ほとんどは樹林の中、もう少し暑い時期でもここは適期かもしれない。

2300mで少し尾根を東に寄り過ぎてしまい。少し急峻地形を登るはめになった。地形に倣って歩いていた結果なのだが、少し西側を気にして進んだ方が楽なようであった。マーキングを追うというよりは、歩き易い場所を適当に登ってゆく。如何様にも自分なりのコース取りが出来る場所の連続であった。山頂が近くなると再び急登がある。登りあげた場所が山頂かと思ったが、ここは2370mの小ピーク付近で、その先に本峰は見えていた。ここから尾根上は少し密生しているので、東にトラバースするように進んでゆく。少し尾根上を突っ込んだが、嫌になり東に逃げると、そこに踏み跡があったのだった。明るい山頂部を目指して登りあげてゆく。少し樹林間隔のある開けた地形が続き、尾根を左に見ながら斜めに上を目指して進む。

伊谷山の山頂部は南北に長い山頂で、そこに黄色い絶縁テープが集中して巻かれている場所が最初に現れる。次の展望の良い場所には青い荷紐がある。さらに進むと樹林帯の中で、残念ながら伊谷山にはMLQの絶縁テープは見られなかった。なにも山名を記した物は無い。標高点を取っている場所は、展望の良い場所の僅か北のようで、展望場を山頂として少し休憩とした。上河内岳が間近に見え、それとの間に深い谷がある。左に目を移すと綺麗な形の茶臼岳(たぶん)が見える。なかなか居心地の良い場所であった。やがてスタートから5時間を経過しようとしていた。想定内だが、あまりゆっくりとしている時間は無かった。上千枚山を目指す。

しかしここでルートミス。北東に向かって進むつもりが、どこをどう間違えたのか北西に進んでいた。顕著な尾根があり、そこにしっかりとした道形があった。それにまんまと誘われてしまった。あまりにも高度を落としてゆくので地形の違いに気がつき引き返す。どうやら上河内岳へ続く道形のようであった。伊谷山まで下草が無い状況で楽に登れたので、気が緩んでいた証拠かもしれない。登り返すのが面倒なので、そのまま伊谷山の北側山腹をトラバースする。こちら側斜面も南面同様に下草は無く歩き易い。労せず伊谷山からの東尾根に乗る。暫く歩き易いなだらかな下りが続く。しかし楽なのもこの付近まで、次第に密な植生に変わる。最初は腰を屈めて潜るような動作で進んだが、流石にザックが引っかかって辛い。あまりにも進度が落ちたので、尾根北側に逃げる。中間峰と言えよう峰もなかなか密度が濃く右に左に振りながら通過して行く。気をつけていないと木肌が剥けている木もあり、手にヤニがべっとりと着く。ここを抜けると目の前に目指す上千枚山がスクンと見えてくる。すぐそこなのだが、密生が判っているだけに遠く思えた。中間峰と上千枚とのちょうど中間点くらいで、やっと密生地帯から抜けた。気をよくして進むが、再び密になる。北側に逃げると、苔生した大岩が重なる場所で、隙間の穴に落ちぬよう注意しながら足を進める。最後は北から南に乗り上げるように山頂に到着。

上千枚山の山頂はダラッとしていてかなり気持ちがいい場所であった。周囲展望も良く、遠く北岳(たぶん)の白い高みも見えていた。三角点周囲は禿ておりテン場にちょうどいい。ちょっと地形的に微妙なのは、三角点より東側に1mほど高い石楠花のはびこる場所があり、厳密にはそこが最高点のようであった。よって三角点峰の場所で地形図は標高をとっているから、実際の標高は2359.5mだと思うのだった。この山頂にどれだけの人が訪れたのだろうか。同じような好事家は居るだろうが、年間でも片手くらいか。しかしその少ない登頂者によって、山頂の樹木が伐採された跡が見られた。展望を良くしてくれてありがたいのだが、登頂者の少ないこの場所に何故にと思えてしまった。伊谷山同様にこの山頂部にも標識類が無かった。朽ちた切れ切れのビニール紐があるだけで、他に何もなし。何も無いのを良しとしたいのだが、少し寂しい感じでもあった。それにしてもこの場所からの展望は、訪れた人を魅了する。幸いにも快晴無風。ポカポカと温かく、持ち上げた白湯より冷たい水が美味しかった。パンで腹を満たすと、私にしては珍しく山頂部でゴロンとなる。ふかふかとした土の上で、周囲の木々の香りを嗅ぎながら昼寝となった。上千枚山への最後の密生地帯で疲れたこともあるのだが、スッと寝込んでしまい、起きたら15分が経過していた。時計がちょうど12時を回ったところであり、下山となる。

帰りは少し尾根南側を気にして下ってみた。尾根から20mほど南に下ると歩き易い斜面があり、そこをトラバースして行く。しかし先の方、中間峰手前の鞍部が尾根北側にある為に、少し巻き込んで行かねばならなく、往路側の尾根北側の方がルートとしては合理的だったかもしれない。そして中間峰付近の密生帯は、我慢して突っ込んでみる。足許ではスパッツのゴムが引っかかり、背中のザックも各所が引っ張られる。よく見ると地面に踏み跡があるのだが、その上の植生を見ると獣道に思えるのであった。ここから抜け出せば、あとはルンルンと歩ける尾根である事が判っているので、しばしの我慢となった。密生帯を抜けると、往路と同じように少し尾根北側にある道形を追ってゆく。そして緩やかな斜面を駆け上がり、再び伊谷山に立つ。

伊谷山は、やはりどこが山頂だが良く判らない。でも全くの樹林で無く、西側の展望がある事が嬉しい。上河内岳の雄姿を目に焼き付けて下山となる。往路の記憶を辿りながら尾根斜面を下る。2370m付近で尾根が判れるので東の尾根を見ながら西側に進む。次に2340m付近も誤りやすい。シラビソの木肌が傷つけられた場所があるので、主尾根から逸れるようにそこから西へ。この先、少し尾根が広がるのだが、東側に尾根の高い部分を見ながら谷部のような場所を降りて行く。途中にはヌタ場が2ヶ所点在(2250m付近)。ここを過ぎるとマーキングが見え出し、拾うように降りて行く。もしマーキングが無ければ、かなり右往左往するような広い地形であった。

2057高点を過ぎると、やや急峻な下りが続く。ここもマーキングを追う。時折枯れ葉の中に自分のトレースと言うべき足を置いた跡が見える。それが判り少し安堵する。そして1800m付近から大岩が見え出すと、尚更安心感が沸いてきた。しかしいつもの事だが、安心しているとミスが出るもので、1750m付近から西に向けて下ってしまった。全くマーキングも無くなり、かなり強く沢の音がしだし、上河内沢が近くなっている事に気づく。幸いにも視界が十分あるので良く見渡せ、正規ルートは東寄りと気づき、修正してゆく。そのまま降りても良かったが、等高線が密になる急峻地帯の真上になって気づいたのだった。

1589高点で往路の尾根に戻り、一安心。しばらくは判りやすい尾根で、マーキングもちらほらとある。しかし1350m付近からパタッと無くなる。そしてちょうどこの辺りからルート選びが難しくなる。急峻地形が増えて下が見えず、左右に動きながら下に続く尾根を探す。今でこそルートファインディングに自信があるが、昔の自分なら泣きそうになるであろう場所であった。1270mで痩せ尾根に入るのだが、この入口(上側)には、往路に枯れ枝で道案内を作って置いたので助かった。けっこう微細尾根で、下からは岩壁(東側)があるので目立つが、上からはその壁が見えないのでマーキングが欲しい場所と言えよう。

さあ痩せ尾根の急峻を下る。もう僅かでウソッコ沢小屋が近い。しかしここが核心部と言え、足許の大岩がゴロゴロと落ちる。落ちても気にならないような場所ならいいが、下には小屋があり、自分の落石が大きな事故に繋がる事も考えられた。注意しながら居るものの、数個の石を落としてしまう。その後の悲鳴が聞こえないことを祈るばかりであった。尾根を外して東側に谷斜面もあるが、ここは尾根上の木を掴みながら降りるのが一番安全であった。そして尾根目の前に一塊の大岩が見えた。往路に小屋からトラバースして登ってきた場所であった。そこから右を見ると小屋が見えた。ホッとしてガレ地を降りて行く。

小屋に着くと扉が開け放たれていた。その扉に到着すると同時に中から人が出てきて御互いにびっくりする。単独の男性が居られたのだが、話しをすると今日はここを塒にするそうだ。滑稽な方で「ここは俺の別荘だ」と言う。この古さを気にせず、そう思えることは羨ましい。すぐに下山に入ろうと思ったが、「一人で寂しいのでここに腰掛けて少し話し相手になってくれ」とも言う。「お酒はどうですか」と勧められるが、「嫌いじゃないですが、今は・・・」と丁重に断わる。それではこれをと、ペットボトルの紅茶を差し出される。何も貰うつもりは無かったのだが、雰囲気から貰わないと帰れないような空気だったで、一杯戴く。しばし歓談し、「ところでご予定は」と聞くと、「この先3日間ほど山に入る」という。「明日から荒れると思いますが」と言うと、「判ってます」と返って来た。判っているならいいのである。御仁は私を引き止めるのに躍起になっていたようだが、あまり長居が出来ないので丁重に挨拶をして小屋を後にする。最後に「写真を撮らせてください」と言うと、満面の笑みで被写体になってくれた。

天狗のように半ば駆けるように小屋から離れてゆくと、後から「オオーッ」と声がしていた。視線を感じ振り向くと、にこやかに笑っていた。さあ少し休憩した分を取り返せねばならない。吊橋群を渡り、ヤレヤレ峠に向けて登り上げてゆく。枯れ葉の中に足跡があり、私のかと思ったが、複数個ある。となれば先ほどの方のもので違いない。でもまだ数えられる。今日は3人以上ここを通過したようだ。紅葉を愛でながらヤレヤレ峠に戻り、長いトラバースを経て吊橋への下りとなる。ずんずんと下ってゆき、吊橋を目の前にすると、そこで何かが動いた。“スワッ獣か”と思ったら、大きな荷物を背負ったハイカーが居た。私に気づかず吊橋を渡ってゆく。この方に遅れて30mほど後ろを行くと、御仁の揺れが、私の歩行に寄って一定のリズムを崩され違和感を抱いたようだ。後ろを振り向き私の存在に気づく。挨拶は後として御互いに対岸に急ぎ、渡りきって挨拶を交わす。平日から山中に居たようだ。なんとも羨ましい。私も土曜日に降りてくる山行をしてみたい。

折りたたみ自転車を組み付け、今ほどの御仁に「お先に」と声をかけ背を向ける。復路は路面が良く見えるので窪地を避けながらガツガツとスピードを上げてゆく。その横を東海フォレストの車が土煙を上げて2台通り過ぎて行った。あっという間に沼平ゲートに到着。ゲートは開け放たれており、ロープによる封鎖のみが実行され、その担当員の方が窓を開けて「ご苦労様」と声をかけてくれる。こちらも鸚鵡返しだが「ご苦労様」と声をかける。林道の土埃で真っ白くなった自転車を車に積み込み、ザックを放り込む。無事下山。

帰りは再び大笹峠を越えてゆく。畑薙側の分岐から雨畑側の分岐までちょうど90分だった。少々疲れるがこの時間で通過できるなら、林道が通れる時は使った方が速いようだ。さあ次回は聖岳東尾根を狙うのだが、今年はもう3度も畑薙に足を運んだ。来年来るとしよう。

今回の山行で気になった部分。ウソッコ沢小屋からの尾根は、マーキングを着けながら登った方が無難であろう。そして着けた場合は回収したい。そんなルートファインディングを楽しめる場所に思えた。上千枚山へは、伊谷山でサブザックに切り替えてアタックした方が、途中の藪地帯で苦労せずに通過できると思えた。でも上千枚山の山頂を見ている私は、少し矛盾するが幕営装備を持って登頂したいと思えてしまう。そんな開けたいい山頂であった。それからウソッコ沢小屋上の通過は重々注意したい。急斜面に多くの石が転がっている。気をつけていても落ちる様な状態であり、小屋の存在を意識しつつ登下行したいところである。