「風巻峠」、なんとも耳心地の良い名前である。しかし峠と名前が付くので今まで目標地点としていなかった。そんな中、2008年12月にMLQが登り上げて詳細記録を残してくれた。それを見ると、間違いなく尖った山である。地形図を見てもその事は一目瞭然なのだが、その峠と示される位置は山頂部なのであった。こうなると登らずにはおれない。

ここで確認と、山の生き字引でもあるKUMO氏に問い合わせてみる。すると、返答はこうであった。毎年西暦と同標高(数字)の山を登る事が良くされている。しかし1995年には、残念ながら1995mの山が無いとされていた。そこに国土地理院から公式に「ある」と発表されたそうな。それがこの風巻峠であった。したがって名前こそ峠名だが、れっきとした山と認められた場所なのであった。この裏づけが出来て、晴れて登りたい意識が強まった。前週は畑薙での通行止めで思わぬ長駆となり、今週は少し骨休めと、ここを目指す事にした。

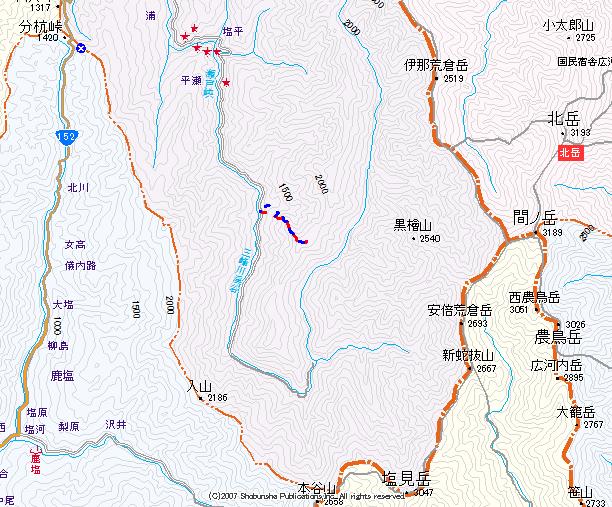

3:30家を出る。いつもより少し遅くに出たら、各所でトラックに行くてを阻まれる。やはり0時とか1時での行動がスイスイと流れるようだ。野辺山を越えて八ヶ岳南面の旧有料を駆け、小淵沢に降りる。国道20号で茅野まで北上し、いつものように杖突峠を越えて高遠に下る。そのまま国道152号に伝って南下して行く。美和湖を右に見て、しばしで入野谷地区に入る。温泉施設の気の里を右に見たら、その先で三峰川の流れに沿うように左折して行く。今回でここに入るのは4度目。以前は地図を見ながらおどおどしながらの運転であったが、既に見知った地形であり、目を瞑っても走れそうな場所であった。杉島地区の先の林道入口には、いつものようにバリケードが置いてあった。ただそれは道を塞いでおらず、退かさずとも通行できる状態になっていた。“もしや工事関係者が既に入っているのか”と思え、ちょっとドキドキしながら侵入する。やはりここは「進入」とはならず、気分は「侵入」なのである。

快調にダート林道を突き進んでゆく。泥水の水溜りが多く、その跳ね上げで車全体が見事なほどに土色に化粧されていった。途中から林道の奥にスクンとした峰が見えるのだが、もしやあれが目指す風巻峠か、もしくはその南の峰か。林道には良く見ると白い標柱が立ち、そこに距離が書かれていた。6キロほど進んだ場所で、前方に軽トラが2台連なって走っていた。どうにも作業員の車に見えた。そして私の車に気づいたようで、路肩に停めてすぐに中から出てきた。何か言われるかと思い、ドキドキしながら前方に進む。しかし予想に反し、にっこりしながら私をパスしてくれた。そして三峰川第二発電所に到着すると、そこには10.5Kmと書かれた標柱が立っていた。車から出ると低いモーター音がし、視覚にも聴覚にも発電所施設らしい場所となっていた。三峰川の流れは少し濁った色をし、前日の雨を物語っていた。

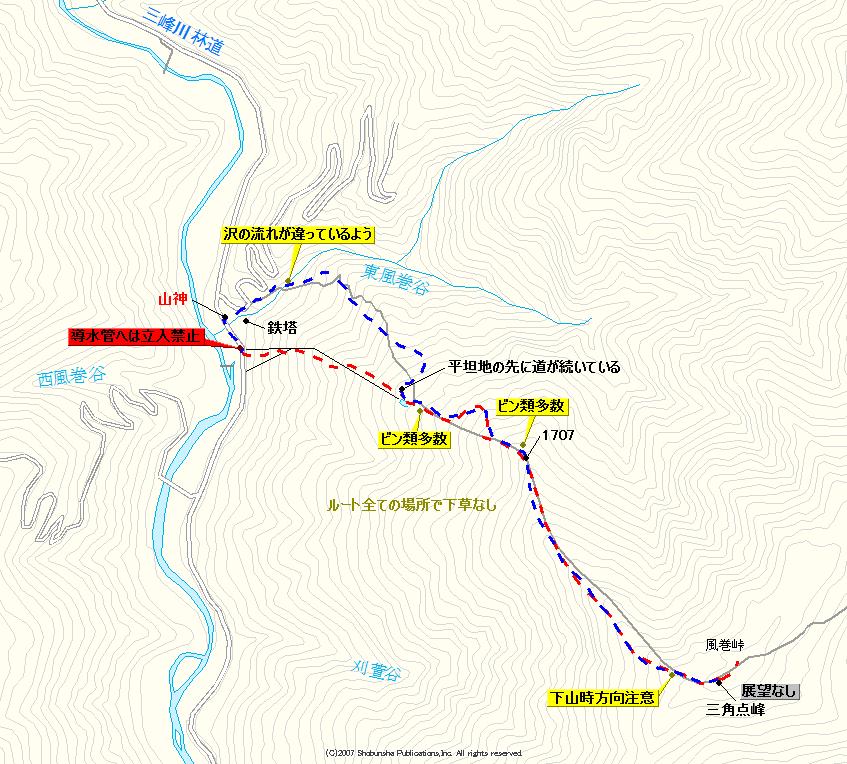

さて山手側を見る。長い銀色の導水管が見える。当然ここにはメンテ用の階段があるだろうから、登山道(地形図の破線)を伝うより階段を登った方が早いだろうと、当初は導水管脇を登る予定で居た。しかし斥候にその前まで行くと、大きく「立入禁止」の看板が付けられていた。これは完全に効力をもっている。不法に入った場合は、咎められる事になる。さらに嫌な事に、テレビモニターで監視していると書いてある。どこかにカメラがあるのかと、単眼鏡を出して、導水管上部、さらには西側の発電所施設を舐めるように確認した。しかし何処にもそれらしいカメラは見出せなかった。どうやらこの文言は脅しのようだが、こう書かれていては階段を登って行くわけにはいかなくなった。

車に戻り準備をする。順当に登山道を辿るかとも思ったが、今ほどの斥候で、導水管の南側に僅かな道形を見つけていた。面白いのでそこを上がって行く事にした。先ほどの立入禁止は、導水管のコンクリートで囲った幅と解釈し、こちらはその蚊帳の外と理解した。その踏み跡に取り付くと、すぐに道形は有耶無耶になった。ただどこでも歩ける斜面で、シカの足跡も多い。残置されたワイヤーロープも多く、導水管設置時に作業員がこのあたりを沢山昇り降りしたことが伺えた。歩き易い場所を選びながら高度を上げて行くと、南側にも同じような導水管があり、そこに沿うように登ってゆく。導水管と導水管に挟まれた間を歩きあげて行くと、当然のように上部で導水管が合わさっている(分岐している)場所があり進めなくなる。その少し下にはガス抜きの煙突のようなものがあり、そこを支点にして南側に導水管を乗越す。丸いパイプの上は滑れば危険な場所なので、慎重に越えて南に移る。この僅か先で、導水管は一本に集約される。歩き易い場所を選びながら、導水管にくっ付いたり離れたりしながら高度を上げてゆく。相変わらずワイヤーの残置品が多く、やたらと目についた。

途中からは導水管の南より北側の方が明らかに登り易そうに見えていた。1350m付近で導水管の下に潜って北側に移る。するとこちらには鹿道がついており、それに伝ってゆく。その途中には、黄色い飴玉の袋も2個落ちていた。どうやらここを登って上を目指した人もいるようであった。ただそんな事を思いながらも、この導水管の周囲での行動は、先ほどの注意看板の文言が気になった。何度か単眼鏡を構えて先の方を見やる。やはりここを監視しているレンズは見当たらなかった。やや崩れやすい斜面を踏ん張りながら登って行った。

発電所の場所から45分。取水施設に到着した。屋根に透明の波板が張られ休憩するにも適当な場所で、その為か、ここでキャンプは禁止との注意書きがされていた。さらに下にあったのと同じ、モニターで監視しているとの注意書きも添えられている。この施設の北側には大量のタイヤが詰まれ、作業上何かの時に使うのか、場所が場所だけに大量のタイヤは異様な光景となっていた。取水施設の中を覗くと、冷たそうな色をした水が大量に流れ、それらが導水管の中に導かれていた。さてここから人工物を離れ山道となる。でも地形図に破線が入っているものの、何処に道があるのかはこの場所からは見出せなかった。取水池を右に見下ろすように斜面を駆け上がると、針葉樹と広葉樹の入り混じった植生の中に、よく見ると赤いマーキングが続いていた。足許には下草はなく、歩き易い。ただ、そこにはビンや缶が沢山放置してあった。割れたものも多く、不可抗力で割れたと言うよりは、割ったと思われる物も多々見られた。これらが無ければ気持ちよい場所なのだが、ある事によりゴミ捨て場のように見えてしまっていた。

適当に尾根頂部を狙って歩いてゆくと、目の前に急斜面が現れる。標高1530m付近、ちょうどカラマツの木に3重にリボンが捲いてある場所が出てくる。ここは直登するように地形図には書かれているが、現地は北側に斜め上に進む道形があり、そこを行く。途中には赤いプラスチックの杭も打たれていた。外気温は15度。湿気は強いが、この時期にしては爽やかに歩けている。下草があるのかと思って雨具を履いたが、水滴避けと言うよりはサウナスーツの役目を強くしていた。スパッツも要らないほどに足元の状態は良い。1707高点は、あまり顕著な場所でなく、通過点のような場所であった。それより、その先の1740m付近にある菌類が群生している場所は、目に鮮やかであった。菌類に疎く、名前が判らないのだが、コケむした木肌に生える茶と白のコントラストは、目をひきつけるものがあった。

歩き易い尾根が暫く続いたのだが、1830m付近で、ゴロゴロとした岩の間を抜ける箇所となる。ここには熊の糞が残り、周囲の岩場には、適当な岩穴もあるように思えた。もしやここが塒かと、やや緊張しながら通過して行く。ここに至るまでやや不明瞭な道形を追って来たのだが、この付近から先は明瞭な道形となった。尾根よりやや南側を伝う場所が多く、尾根上には時折シカの姿も見られた。周囲をよく見ると、古木から新たに芽を出して育ったような木が多い。昔から林業作業がされてきた場所なのだろう。斧で切られ、そこからまた新たな生命が生まれてきているのであった。

1960m付近。二重山稜のような、中央に窪地のある場所となる。その窪地にはシダ類が繁茂し、鮮やかな緑の絨毯のような場所となっていた。この付近は道が不明瞭で、適当に足を上げてゆく。そしてもうすぐ山頂という所には、ルート上の倒木には刃物跡が残り、道として管理された名残があった。山頂はこの倒木のすぐ先であった。

風巻峠。樹林帯の日の射さない場所に高みがあり、そこにポツンと三角点が出迎えてくれていた。驚いた事にその三角点に立てかけるように、クリアーファイルに入れられた山名表示した紙が置かれていた。見ると「今年の山」と書いてあり1995年の8月12日に登ったように書いてあった。下の方はだいぶ水分を吸ってしまい滲んでいるのだが、登頂者名は風巻○三と読み取れる。もっともこれはこの山にちなんで付けた源氏名であろうが、1995年に登ったのには違いないようである。KUMO氏に事前に聞いた1995年の出来事が、この紙により真実味が増した形となった。三角点の南側にはMLQの絶縁テープが縛られ、そこにいたずら書きを追記する。表面が雨に塗れており、うっすら書けた程度であった。マーキングはまだ別にもあり、オレンジ色(元は赤だろう)の布も縛られていた。周囲は展望が遮られているのだが、東側を見ると、ここより高い場所があるように見えた。そして40mほど東に進むと、その高みに到着。高度計で確認するが、先ほどの場所と同標高を示していた。ここにも先ほどと同じ布が縛られていた。辛うじて小瀬戸山側の展望があるが、見える90パーセント以上を木々が遮っていた。もう少し東に進めばもっとよい展望をと思って下ってみたが、あまり代わり映えしない状況であった。三角点峰まで戻り、トランシーバーを握る。久しぶりに50Mhz帯(FM)に出ると、意外や人が居た。もう一度山名標識を手にとって観察する。書かれている「9」の字は、全て上から巻き下る筆跡の方であり、特徴のある書体の方であった。

下山は往路を辿る。辿ると言ってもはっきりとした道形ではないので適当に降りてゆく。1960m付近で、進行方向が変わるところがやや不明瞭で、周辺のピンクのリボンをしっかり追いながら進みたい。熊の糞のあった岩場の所は南側に踏み跡があり、それに伝って降りてゆく。そして1707高点をしっかり確認しようと、地図と高度計を見ながら下って行くと、その場所の少し下側には波板や材木が散乱し、小さな作業舎があったのではないかと思える廃材が残っていた。廃材だけならいいが、ここにもビンや缶が沢山放置され、目を覆いたくなるような汚さであった。昔はこれが普通だったのか。昔だから良いと言うことではなく、過去の汚点も正さねばならないような気も・・・。1630m付近には、高い位置にワイヤーが結ばれた大木があり、そのワイヤーには大きなシャックルが付けられたままになっていた。

1600m付近から道形とマーキングが北寄りに降りて行くが、やがて南に戻るようなトラバース道となる。ここは降り過ぎないように南側の道に注意しながら足を下ろして行きたい。ここを下りきると、その先が取水口施設であった。この先、地形図の破線路が何処に付いているのかを探すのだが、取水口から北に進むように平地があり、その先から九十九折の登山道が下に降りて行っていた。この道形は、場所によってはかなり不明瞭だが、何とか外さすに降りてゆける。取水口上部に対し、こちらにはあまりマーキングが見られず、正解がどの道なのか迷う場面もあった。何となく道を拾って下って行くと、大きく南にトラバースする場所に「No40」と書かれた赤いプラスチック標柱が打たれていた。その先に見かけたのが「No30」の標柱だった。大雑把に数字が振られているのか、10飛ばしなのであった。

1200m付近で、尾根から降りてきた道があやふやになる。そのまま北西側に尾根を下りたくなるような場所だが、南(東)を気にして進むと、不明瞭な場所の先に登山道が続いていた。途中で沢に接し、ここで水分補給と汗をぬぐう。地形図からは、沢に降り立ったら、対岸へ渡渉してゆくルートが付いている。しかし現地には、左岸側に高巻きするような道があり、ここでの崩落地には足場の丸パイプが施してある場所も見られた。そして降り立った場所は、送電線鉄塔を南側に見て、すぐ北側には沢の流れがあり、三峰川電力の地下水路の弁を管理する小屋が建てられていた。三峰川林道からは30mほど入った場所であった。道中、風巻峠を示す道標は一切無し。下りより、登りに使った方が判り易い感じがした。そして三峰川林道に出ると、その出合には赤い鳥居が置かれ、山の神と記してあった。発電所前まで戻り、今日の山行を終える。