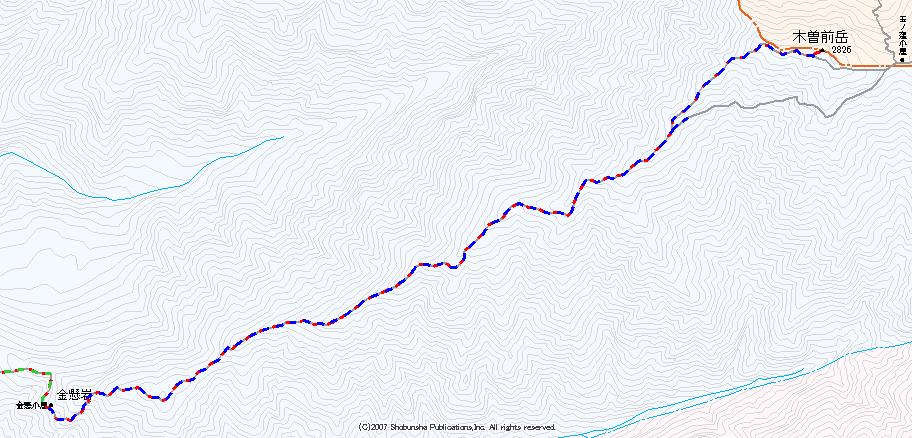

播隆上人の本を読んでいたら、「開山」と言う部分でウェストン氏が頭に浮かんできた。ここで私の場合は木曾前岳が気になるのであった。中央アルプスにある2000m峰最後の山として残しておいたのだが、登るのならウェストン氏が辿ったと同じ上松からのコースを思っていた。その途中には「金懸小屋」と言う畳敷きの良い山小屋もある。ここも折角なら利用して楽しみたい。そこで知人猛者諸氏に声をかけ、小屋での忘年山行に併せて木曾前岳を踏んで来る事にした。

11月15日、小浅間山でNHKの「熱中時間」のロケが行われた。声が掛けられ同行させて戴いたのだが、その数日前に、スタジオでの撮影にも出演して欲しいとお誘いを戴いた。かなり悩んだが、ここは先に決まった方と宴会山行を選択。人としての約束を守る部分と、やはりNHKの方は後に決まった事、執るべき行動のベクトル指針はスタジオより山に向いていたのだった。貴重な体験と言う部分ではスタジオ出演なのだろうが、まだまだ私も修行の身、お茶の間の皆様に顔を見せるほどにはなっていない事も少なからず判断材料になっていた。

さて方向性が決まったので、決行に向けて下準備をする。一番気になるのは5合目にある金懸岩の水場。各サイトからは、「渇水」の文字がちらほらと読み取れ「水難」が気になった。アルコールが入るので水が必要になる。そして宴会用に季節柄の鍋をしようと思い、ここでも多量の水が必要となる。プラパティスの2リッター袋を二つ用意し、さらに大昔の2リッターの水入れを準備し、持ち上げる水は6リッターとなった。ここに500mlのビールを4本、日本酒を720ml、泡盛600mlがザックの中に合流する。そして食器やアイゼンを詰め込むと、ザックの重さは30キロを超えた。「登る為」と言うよりは「飲む為」の装備、楽しむ為には努力を惜しまない。

土曜日は久しぶりの出勤日、定時退社して鍋の具材一式を買い込み家に戻る。そして20:20出発。降雨予報が強くどんよりとした空を思っていたが、驚くほどの星空。なんか良い予感。野辺山を越えて八ヶ岳南麓の旧有料をかっ飛ばし小淵沢に降りる。茅野から杖突峠を越えて高遠に下り、権兵衛トンネルに潜って木曾の19号に乗る。野辺山でマイナス4度ほどを示した他はプラス気温で、路面の凍結を気にせず現地まで走って行けた。

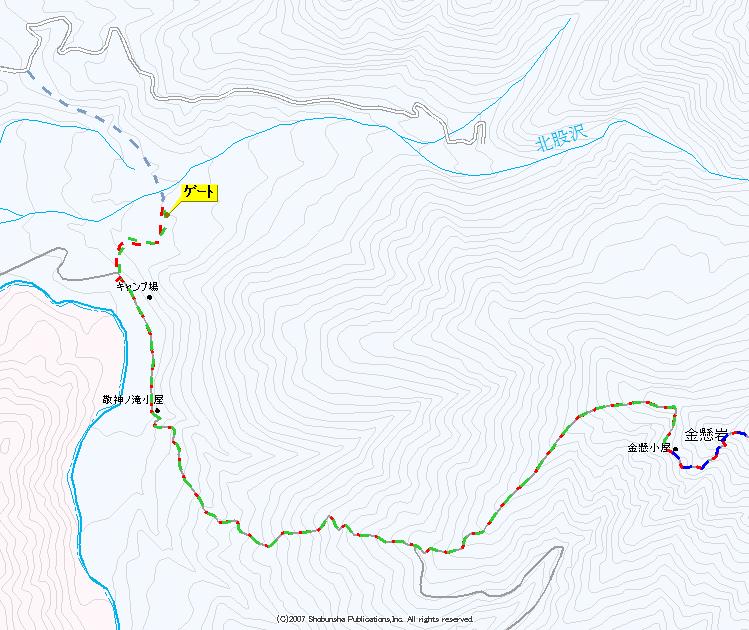

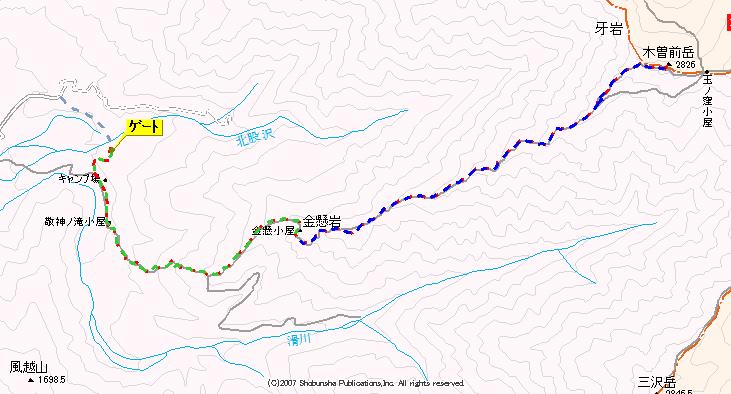

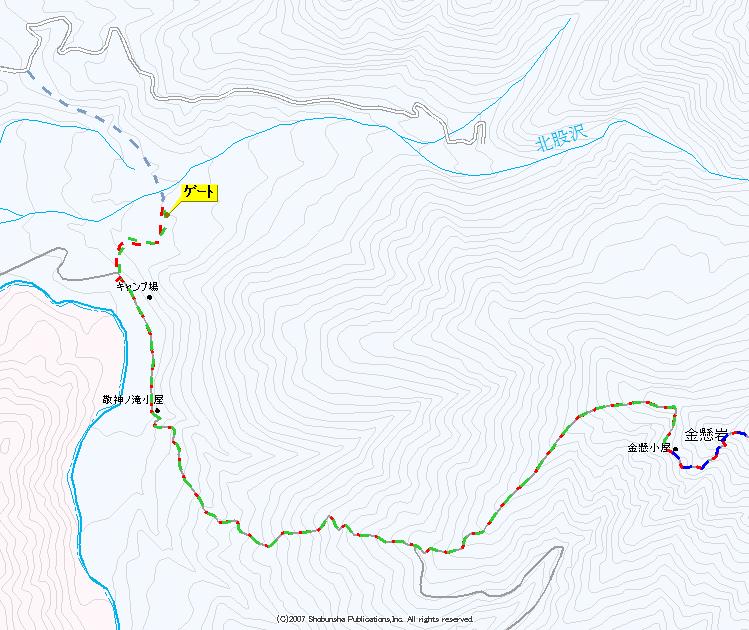

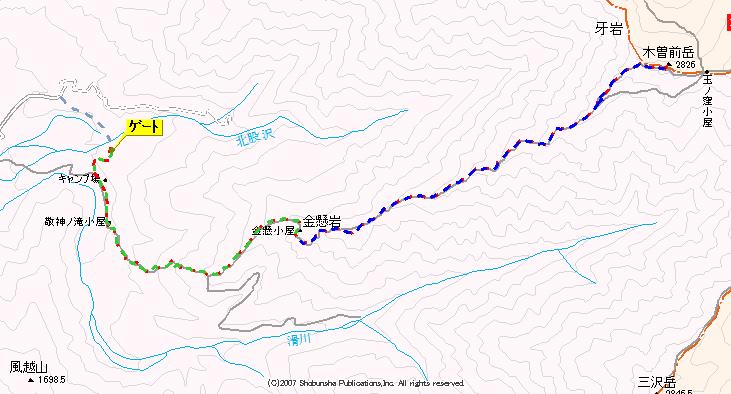

上松Aコース登山口となるアルプス山荘の先は、堰堤の工事がされていて現在は使用不可。大きく林道を西に巻いて、砂防公園が現在の登山口となっている。闇夜に到着すると、その手前にある大きな赤い鉄橋にドキッとする。道はその先でゲートされており、ゲート手前に広い駐車スペースがある。駐車場には本日上の小屋で合流する、みいさんご夫妻の白いワンボックスが見える。寝静まっているところをディーゼル音で邪魔をしないよう、離れたゲート側の余地に停めてこちらもしばし仮眠(0:30)。ここでも星空、暗く静かで、さながら星屑のシャワーでも浴びてるような感じであった。

3時、そろそろ動こうかと目を覚ます。小屋に16時くらいの合流予定であり、逆算しながらスタート時間を考える。願わくば木曽駒まで行きたいが、雪の降り始めのこの時期、上での状況が読み難かった。前日の土曜日にどなたかが入っている事を願いたいが、季節が季節、好事家は少ないだろう。つぼ足ラッセルとなると、どのくらい掛かるだろうか。ラッセルとなると自分との戦い。一応折り返しを12時として、往路7.5時間とし4時半頃出発と決めた。再度地図を頭に叩き込む。そして車内で靴を履き、外に飛び出すが、さほど寒くない。天気は下降線なのかと思ったが、空は綺麗に晴れ上がっている。まあ寒いよりマシと言う事で、30キロのザックを背負い込む。道向かいの駐車場を気遣いつつ、静かに出発する(結果、出たのを気づかなかったようだった)。

登山届けのポストがあり、ゲートの脇に赤く錆びた登山道を示す看板が見られた。しばらくは舗装路歩きで緩やかに下って行く。途中に敬神ノ滝を示す道標があり、その道標の裏に山道が入っていた。舗装路を逸れて入って行くのが正規ルートかと思ったが、道標の指す方行は舗装路側。半信半疑でどんどんと高度を下げる。かなり不安になりつつ進むと風越山への立派な道標が見えてきた。“なぜにこんな場所に”と思えるような場所に建ち、川側を指して登山口としている(帰りに見たら、ちゃんと対岸にマーキングが続いていた)。そこから僅かで敬神滝休憩舎が見えてくる。ここも特に道標があるわけでなし。地図があって初めて登山口と判る場所である。休憩舎の前を通り、滝の流れの下を少し迷いながら左岸や右岸を右往左往する。そして左岸側を行くと、朽ちた道標が登山道を示していた。

取り付きさえ判れば、この先は一級の道が続く。なだらかで、その上にヤマブドウがちらほら落ちていた。少し遅い気がしたが、間違いなくヤマブドウ。すぐに左側に社が現れ、数体の石造が安置されている。旅の安全を祈って頭を下げて通過して行く。やたらと暑かった。スタート時にもそう思ったのだが、ザックの中身のアルコールが私の周囲の雰囲気の中に染み出て、漂っているのではないかと思うほどであった。2800mまで上がるので少し防寒をし過ぎていた感じで、それが原因でもあった。3合目の立派な標識を過ぎると、ほぼその標識に書かれている時間で次の4合目が現れた。「頂上」への時間も書かれているのだが、重荷から早く開放されたいので、それよりも先に5合目が気になる。コツコツと細かいピッチで落ち葉の道を行くと周囲からシカの警戒音が聞こえてくる。のんびり夜を過ごしているシカには、私のヘッドライトは邪魔をしているようだった。しばらくは薄くらい樹林帯。夜明けを迎えても、何となく陰湿な感じがした。

サクサクと霜柱を踏みながら登山道を伝うと、これまでの標識に対してはやや古い標識が現れ5合目を示していた。この目の前の岩が金懸岩のようだ。よく見る柱状節理とは少し違えて見えたのは、苔生している岩だからだろうか。そこから右上を見やると、目指していた金懸小屋の姿が見えた。内心“やっとここで重荷から開放される”と思え、自分はシェルパには絶対なれないと自覚するのであった。小屋の前を通過し入口側に回ると、不思議と中の気配を感じた。開けて中に入ると、デンと緑のテントが置かれ、中から元気な声が聞こえてきた。お姉さま方3名のパーティーが泊まっていたのだった。となると登山口としたゲート前にあった車がこの方々の車となり、尋ねると間違いなかった。話をすると、前日に入り一日目の行動は小屋までだったようだ。トレース泥棒とばかりに少し甘い期待をしたが、やむなくここで望みが途絶える。ただその反面、水場は流量が少ないものの使える情報が得られ、この点は嬉しかった。重荷を下ろしサブザックに切り替えて準備をし、大なべを持って6合目に向けてスタートする。アイゼンは持ったがピッケルはなし、上でのクラスト状況では、途中断念も視野に入れる。

小屋から水場までは僅かに35mほど。チョロチョロと硬質ホースから水が流れていた。この時期にして凍っていないのが嬉しい。と言うのも、ここも金懸岩の一部だろうが、そこからは大きなツララが沢山下がっていた。この水場の水も、そのツララと同じように変化してもおかしくないのだが、しっかりと流れていた。鍋の持ち手を掛けるのにちょうど良い支柱が打ち込まれており、鍋をセットしてから先を目指す。この先に胸突き八丁の表示があるが、言うほどに急峻ではなく、表示がある事で私のような天邪鬼には「楽」に思える場所であった。周囲展望もちらほらあり、雪を纏った三ノ沢岳がよく見えていた。その尾根続きに中三ノ沢岳や天狗山があり、2007年6月に歩いたハイマツの尾根が思い起こされる。

6合目を過ぎると、当然のことながら足許の雪が増えだし、つぼ足が始まる。遠見場では三ノ沢岳の上から朝日が差し込み、その光線が目の前にある石造をよりいっそう厳かなものに変えていた。反対側の北側を望むと、赤林山側の山並みが良く見えた。ただちょっと周囲樹木が邪魔をしだしているようだ。この先数年の木の生長で遠見場の名は返上せねばならないかも。この場所から5分ほどで天ノ岩戸となる。ここでの雪が深く、膝ぐらいまで潜ってしまい、この先の雪の状態を酷く心配したが、地形的な部分で、岩に当った雪が、下に溜まりやすいようであった。大股でつぼ足を続けていたが、ふと後から来るお姉さま方を思い出し、少し一歩のピッチを縮めてトレースをつけて行く。7合目を過ぎると、雪の量も増すが周囲展望も増す。凍えた指先に喝を入れながら撮影に勤しむ。麦草岳側の絵が特に綺麗で、岩と雪が織り成すコントラストはすばらしい。青空が出ているものの、少しづつ雲が覆ってきていた。急がねば・・・。

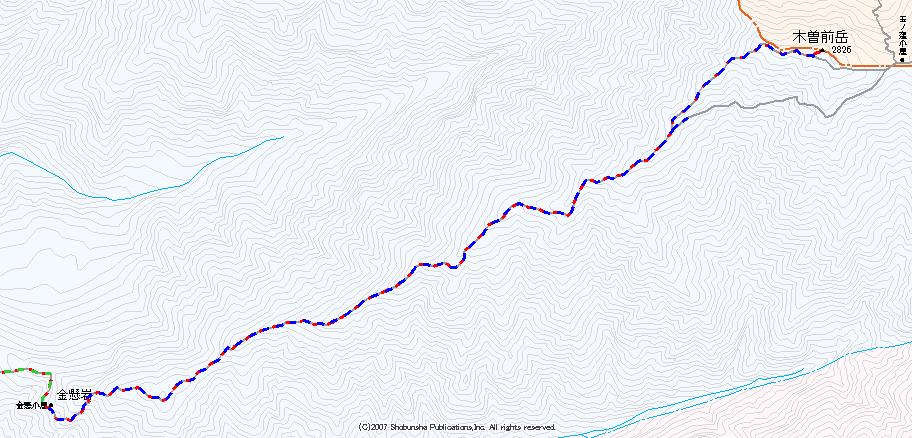

8合目の広い地形では、振り向くと我がトレースが付いて来ている。それを見ながら自己陶酔。さあここからラッセルも本番になった。けっこうに一歩一歩が辛くなり、泣き言のように、早く後から追い上げてくれてトップを変わってもらいたい心境でもあった。進度が極端に落ち木曾駒ヶ岳がしかと見えているものの、この状態では・・・厳しいようにも思えていた。目指す木曾前岳は目の前にデンと構えている。その頂部には標柱らしいものが見え、そこが山頂のようだった。もう少しとばかりに頑張るが、見えてからが長かった。でもでもこの8合目を過ぎてからが、このルートの真骨頂。展望尾根と称してもいいような、周囲展望が開ける場所が続く。

雪で進度が落ちているのもそうだが、カメラ撮影でもその影響はあったようだ。玉ノ窪山荘へ続くトラバース道を目で追うが、雪の筋が見えるものの、今の時期伝うには怖そうに見えた。そしてそのトラバース道と、木曾前岳へ向かう分岐となる。後から来るお姉さま方はどう判断するだろうか、駒ヶ岳を目指しているようであり、ここでトレースを離れるのか・・・。そんなことを考えながら木曾前岳への尾根に乗ってゆく。アップダウンが多い分、その各ピークですばらしい展望が待っていた。なにか幾何学模様のような麦草岳の岩壁。その荒々しさに相対するような駒ヶ岳側の優雅な山並み。背中に振り返れば、くっきりと上松の町が見下ろせていた。高い場所に居る優越感を味わえる場所となっていた。

しかし展望をよそに風が強まる。平均10mほどは吹いていた。温度計はマイナス5度を指しており、どんどんと冷やされてゆく。少し岩場的な場所も出てきて、そこのタイガーロープを掴みながら、滑りやすい岩の上を通過する。その途中に大きな岩屋があった。この場所の岩屋の紹介は知らず。中を覗くと2畳ほどのスペースがあり、なかなか広い岩屋であった。雨や雷などの時は、便利に使えるだろう。この先もタイガーロープが続き。朽ちた階段が現れると、稜線も近い。登りあげた場所には、立派な道標があるのだが、あまりにも風が強くなり撮影を端折る。真剣に防寒をと、ジャンパーのジッパーを口元までしっかり上げて東進して行く。雪の中にターガーロープが流れていて、それがルートを示しているようであるが、ハイマツの上には既に雪が覆い、どこでも歩けるような場所に変わっていた。ただし大岩の場所は、それ相応の穴があるので、要注意箇所でもあった。先ほど下から見えていた棒は、ケルン代わりの標柱のようで、山頂部の高みに点在していた。

11:08、歩き出しから7時間近く経過してやっと木曾前岳に到着。標識の前に立つが、なんとも煮えきれない山頂部であった。標識自体がそのピークの少し下がった場所にあり、僅かに上がれば最高所なのにと思える場所に立っていた。さらには周囲を見渡すと北東側にまだ高い場所がある。その間には起伏地形があり、慎重に足場を選びながら岩の間、ハイマツの間に足を乗せて行き、その北東側に這い上がる。するとそこに綺麗な標識があげられていた。この標識は私の好きな各アルプスのマイナーピークでよく見る標識であった。後ろから来るお姉さん方には申し訳ないが、ここで我がトレースも終止符を打つ。本当に目と鼻の先に駒ヶ岳があるが、70分とか80分はかかりそうに見えた。少しアイゼンを着けたいようなガチガチの雪面もあり、風を避けるように北側に回りこむ。冬は北風とお決まりのようだが、この日は南からの冷たい風であった。白湯を飲みながら将棊頭山の望む。状況がよければ、遭難記念碑まで足を延ばそうかなどと思っていたが、笑えるような届かぬ野望であった。鼻水が凍ってゆくのが判り、その重さを感じるほどであった。充電したてのトランシーバーは、寒さからか電池残量レベルが最低まで落ち込んでいた。風が避けられるとだいぶ体も温かくなる。山では風対策の重要性が良く判る。たかが風されど風である。

トレースを伝いながら戻ると、3名のお姉さま方が登りあげてきた。立派な山岳会の方のようで、丁寧にトレースの御礼を言われる。この風の中を女性だけで登ってきているのだから、只者ではない事は確か。「駒ヶ岳までトレースをつけられず、すみません」と言うと「私らもここまでにします」との事。時折15mほどの風があり、確かに判断は正しいと思える。そして小屋での再開を言って背を向ける。稜線の下降点から高度を落としてゆくと、次第に風は静まってゆく。滑川を吹き上げている風のようだが、数分前がウソのようであった。トレースがしっかり出来たので下りは楽々。下界に広がる展望を楽しみつつ、ゆっくりと足を下ろしてゆく。何度か尻餅をつくが、それもご愛嬌。

トラバース分岐点から八合目に戻り、ここの僅か下で本日小屋で合流するみいさんのパーティーが登り上げて来た。12時を20分ほど回っていたが、14時をリミットに行ける所まで行ってみるとの事で、数時間後の再会を誓って背を向ける。力のある方なので、さほどアドバイスは要らないのであった。それにパーティーの中には猛者風の初めてお会いする男性も居た。身形や持ち物からハイクラスと判り、浅黒く焼けた皮膚が一番の本格派を示すものであった。実は一行は上を目指さず、小屋で待っているのかと思い、少し行動を急いでいたのだが、ここで逢えた事により少し安堵しスピードを抑える。

7人の通過したトレースはもうしっかりとした道となっており、かかとのグリップを楽しむようにズリズリと下って行く。6合目で少し休憩と、ミカンをほうばり、今日最初の食事。そして水場で鍋を回収して金懸小屋に戻る。上層に居る方々の他に、誰か居るのではないかと恐々中を覗くも、ものけのから。ホッとして中に入る。荷揚げした装備を解いて宴会準備。この小屋には4脚もの長テーブルがあり、至れり尽くせり。畳敷きの無人小屋というのも珍しい。南側の木のぬくもりを感じるように背をして、そしてスキットルのスコッチをちびりちびりやる。当然のように疲労が睡魔となってやってきて、常設してある毛布を借りてしばし仮眠。

15時くらいになると前泊しているお姉さま方も降りて来られて賑やかになる。16時が近くなり、今日のメインディッシュ?のキリタンポ鍋を仕込む。クツクツという煮音、沸きあがる湯気と香りにすぐにでも食べたい心境だが、じっと我慢。そうこうしていると3名が降りてきた。ここから宴会が始まるのだが、体験した事のない早い飲みっぷり。私も快調な滑り出しだったが、すきっ腹に効いたのか、アルコールの回りも速かった。敢え無く宴会途中でダウン。外はシンシンと雪が降り、なんとも雰囲気のある状況。でもそれ以降の意識が・・・。そこから目覚めたのが2時。どなたかがちゃんと毛布をかけてくれていた。シュラフに潜り込み2度寝に・・・。

小屋の窓が明るくなる5時頃、外に飛び出す。上松の町の上空には雲海が垂れ込め、その先に全ての姿を露にした御嶽山があった。小屋入り口前の石積みに腰掛けてしばし眺めいる。絶景かな。このあと間違いなくモルゲンロートとなるようで、御嶽山の明るくなり方が、それを示していた。30分くらい眺めていただろうか。昨夜のアルコール十分で、全く寒くない状況であった。それにしても喉が渇く。完全に飲み過ぎであった・・・。

6時半を回り、皆さんがもぞもぞと起き出し御嶽山を楽しむ。そして昨晩のキリタンポ鍋の残り汁に、乾麺が投入され朝食となる。温かい食事に、仲間の居る事の幸せを感じる。一人だったら、静かに小屋を抜け出して食事もせず歩いているのが常であるから・・・。皆で宴の後をきちんと掃除して小屋を発つ準備開始。煩くした事を前泊のお姉さま方に詫びると、嬉しい事に見送りまでしていただいた。ここでまた山でのつながりが出来、山をやっていての喜びを感じる。

8:12みいさんをトップに山を下って行く。後から皆の荷物を見ると、どこで幕営してきたのかと思えるほどの大きさ。この中の空間に殆どお酒が入っていたとは誰も思わないだろう。恐るべしパーティー。4合目を下ると、登って来たパーティーに「どちらで幕営されたのですか」と聞かれた。一人爆笑しそうになったが、外野から見ると間違いなくそう見えただろう。事の要を説明すると、言われた方は目を丸くしていた。

敬神ノ滝は、下山しながらは見えるが、下に降りてしまうと見えない滝であった。ちょっと寄り道する元気がなく端折ったが、次回は眺めよう。休憩舎前で僅かに休憩して、そこから先は舗装路に横に並び談笑しながら登りあげてゆく。そしてゲートに到着し、楽しい宴会山行は終わった。