南アルプスの広河原周辺の登り残しも、北沢山とシレイ沢向山の2座となった。「日の長い日に2座いっぺんに」と言うのが合理的だが、私の場合は踏んでしまうとそれ以後なかなか足が向かなくなる。そう思うと、小出しにして2回に分けた方が長く楽しめる事となる。次ぐ日の日曜日は、以前案内をした看護婦(士)さんらを、谷川岳に上げねばならない予定になっていた。少し日曜日に余力を残しておかねばならないのであった。

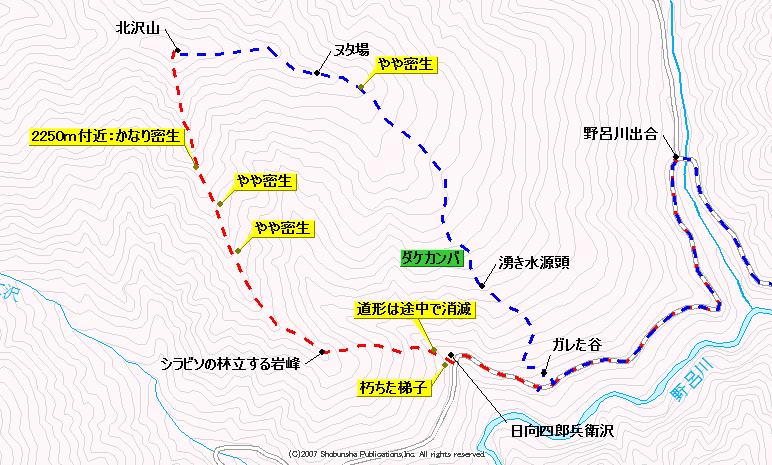

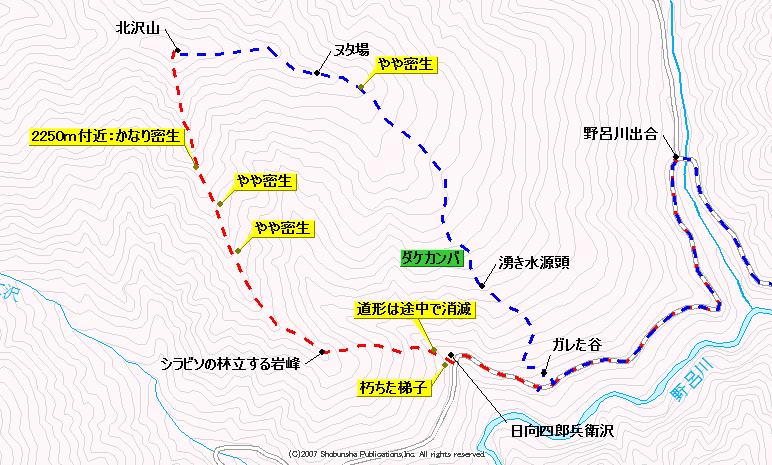

目指すマイナー峰の北沢山は、MLQ氏がしっかり記録を残してくれている。パイオニアの記録はありがたく、しっかりと頭に叩き込む。その後に登ったKUMO氏からは、「マツヤニに参った」との報告も貰っている。除去用に「エタノールでも持った方がいい」とまで連絡され、現地の様子が想像できる。そのKUMO氏はMLQのルートより東側を伝ったようだ。こうなると私は西側を調査してみたくなる。地図を眺めながら、取り付きは日向四郎兵衛沢とした。地形もそうだが、名前に惹かれた感じでもあったのだった。

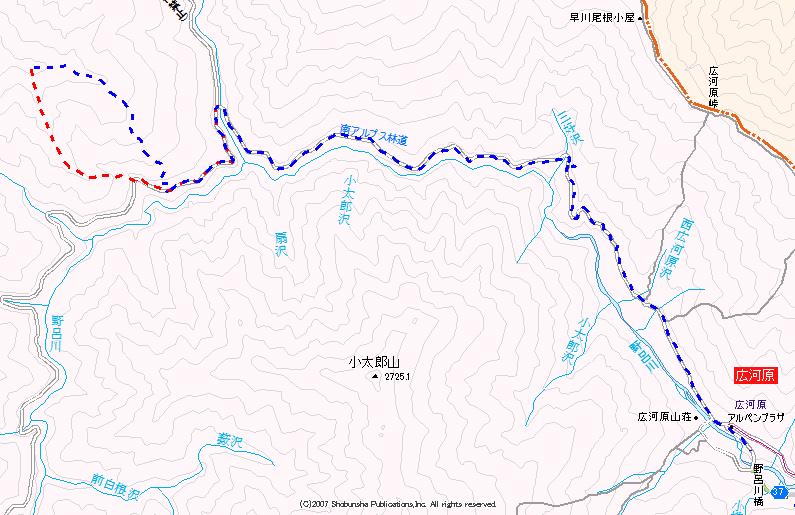

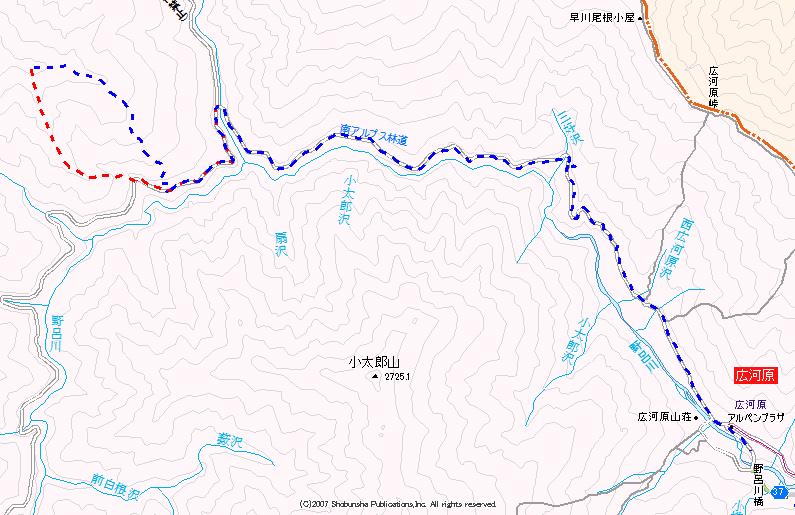

何を隠そう北沢峠に向かうのに一度も長谷村から入った事が無かった。今回くらいは長谷村からと思ったのだが、やはり北沢山には下から這い上がりたい。そこが譲れないので、またまた芦安からの入山となる。始発が5:10で、広河原が6:11着。広河原での乗り継ぎ始発が6:50であり、待ち時間が長過ぎるので、5:40発で6:25着の2番バスに乗る事にした。

家を1:10に出て、現地市営駐車場には3:45到着。流石にハイシーズンを過ぎており、駐車場全体で15台ほどしか停まっていなかった。秋の紅葉シーズンであり混雑を思ったのだが、意外な様子であった。2時間ほど猶予があるので、暖房の熱気を吸った温かいシュラフに潜り込む。しかし、この後続々と駐車場入りする車があり、開け閉め音と会話が聞こえ、微妙に煩く寝ていられる状態ではなくなった。やむなくラジオをかけて時間を過ごす。そうこうしていると1番バスに乗る方が動き出し、開け閉め音があっちこっちから重なって聞こえるようになる。こんな中に我慢して寝ているのなら、始発に乗るべく行動した方が良いのではないかと思えていた。バナナを一本齧り、ミスマッチとも言える冷めたいコーヒーを胃袋に収める。外気温は11度。まあこの時期ならこんなもんであろう。ゆっくりと準備をしてバス停に向かう。ここはバスの運転手とタクシーの運転手とが仲がいい。北ア(上高地向け)はそうではないので、北アと南アの違いとも言えよう。バスの中にはウトウトと暖気に包まれながら寝ているガイドさんが居た。客の少なさからなのだろうが、なんとものんびりしたもんであった。それでも時間になると7割がたバスも埋まり、広河原に向け出発。途中の夜叉神峠の駐車場は、ほぼ満車状態。今日は鳳凰三山の方が賑わうようであった。

広河原に着くと、北沢峠行きのバス停テント前には30名ほどが並んでいた。ゆったりと構えているのが芦安からの始発の乗客で、チケットを買いに並んでいるのが奈良田からの乗客であろうと思えた。バスを降り急いでその列に並ぶ。予定では25分の到着であったが、43分の到着であり、トイレに行く時間もなく北沢峠行きのバスに乗り込んだ。ハイシーズンなら釣客が多く降りる野呂川のバス停だが、そこで降りるのは私のみ。バスの土煙を背中に浴びながら林道を行く。すぐにあるゲートは硬く閉じられていた。MLQが降りてきたであろう右手斜面を見上げながら、どんどんと林道を詰めて行く。途中には工事現場が多く、山手側斜面、そして野呂川のある谷側斜面で壁を固める工事がされていた。その山手側には太い作業用のロープがいくつも垂らされ、這い上がるのに好都合のように思えた。少し身体が動いたが、初志貫徹と日向四郎兵衛沢を目指す。

林道が右側にカーブしだし、その林道の先に顕著なピークが見えるようになる。これが日向四郎兵衛沢の西側の尾根にある2100m高点である。沢の状態により尾根歩きに切り替えるのだが、伝うならこの尾根と思っていた。そうこうしていると、取り付きの日向四郎兵衛沢に到着した。しかしそこに見える沢は、堰堤をいくつも従えた沢で、沢歩きが出来る場所ではなかった。これでこの沢の情報が表に出ていない意味が判った。要するに伝えない沢なのであった。さてこの後どうしようかと思うのだが、沢の左岸側と右岸側には、かなり朽ちた梯子が見えた。考えられるのは二つ。堰堤工事用と植林用。まあどちらでも良い事だが、植林用なら継続が考えられ、朽ちたままにはならないだろう。そう思うと朽ちた状態で放置されているのは、堰堤の完成と同時に放置されているからだろうと思えた。二つを見比べると右岸側のハシゴの方がしっかりしており、沢が駄目だった場合の西側の尾根にも近い事から、こちらを伝ってゆく事にした。

沢の脇はガレており、ズルズルと崩れる斜面であった。そこに慎重に足を乗せてゆく。コンクリートよう壁もあるのだが、そこを気を張ったまま乗り越えてゆく。はしごは足場用パイプで手摺が付けられており、これがある事でなんとか伝えるが、ラダー部分は折れていたり、抜けていたり、足を乗せるのにはたして大丈夫なのだろうかと思える場所が連続していた。体重を足場パイプを掴む手に分散させて、よじ登ってゆく。距離にして40mほどか、梯子が終わるとその先も丸太で階段が作られた道が続いていた。この道は尾根側に突き上げるのではなく、谷にトラバースするように作道してある。間違いなく堰堤工事の道である事が判った。どんな道なのかと調査のために伝ってゆく。丸太を並べて橋のようにされた場所や、手摺がある場所も見られる。大荷物で登下行がされたのだろう。期待しながら暫く伝うが、下から3番目ほどの堰堤の場所脇で、崩落により途切れていた。その先にもリボンや赤ペンキが見られたが、ここで沢に沿って進むのは諦め、尾根側に西進してゆく。

尾根斜面(東側)は、歩き易い斜面で、下草は殆ど無く落ち葉を踏みしめながら登るような場所であった。シラビソが林立し視界が得られず暗い場所の登りが続く。明るい所を選びながら進むのだが、時折錆びたワイヤーなども残置されていた。しかしこの斜面にはあまり切り株が無いし植林されたような木は無い。地形図を見ても荒地記号であり、昔からそんな場所だったようだ。尾根形状が顕著になる場所が2100m付近で、俄か岩峰と言えよう場所で、シラビソの林立する中に、ゴツゴツとした岩が連なっていた。ここから僅かに下るのだが、尾根上が密生していたりするので、左右に振りながら通過する。

顕著な尾根なのだが、その頂部と言えよう場所は、いまひとつ歩き易くない。獣は通過しているようだが、近年人が入っていないようで、枝が張り出しており、それが密な場所も多い。最初は東側に逃げながら尾根から離れないような位置で高度を上げてゆく。2250m付近になると、植生密度はかなり濃くなり、分けながら進むと同時に背中に入ってくるチクチクとした痛さとの戦いでもあった。KUMO氏は藪漕ぎ時には防空頭巾のようなものを被ると聞くが、どうやらこんな場所は真似をした方が良いように思えた。それでも密生地帯は2350m付近で和らぎ、少し樹林間隔も広くなる。この辺りはやや尾根東寄りを進んでゆく。ここを過ぎると、尾根が広がる。途中から後を振り返るが、何処を通ってきたか、今の今通過した場所が判らないほどであった。同じ場所の往復の場合はマーキングを結わえた方がいいだろう。それまで東側に見えていた尾根が、だんだんと肩を並べるほどに近づいてくる。そろそろこの尾根との合流点である北沢山が近い事が判る。時折シカの鳴き声が聞こえるが、周辺に角研ぎ痕や糞が少ない。下草の笹も少ない事から、シカもあまりここを好まないのかもしれない。シラビソが林立し、大鹿村の山中を歩いているような、そんな感じがする場所であった。

最後は僅かに東から巻き込むように頂部に上がり、そこに三等三角点の石柱を見る。北沢山到着である。もう少し先の方かと思い描いていたが、あっけなく着いてしまった感じであった。周囲はなんともなだらかな下草の無い斜面で、展望が無いものの居心地はいい。展望が無いと言っても、樹林の間からはしっかりとアサヨ峰や粟沢山が見えている。三角点の西側にはKUMOが縛られ、さらにその2mほど西にはベーク板にMLQのいたずら書きがされていた。小川さんの赤布が無いと思って探すと、一番三角点寄りの低いシラビソの幼木にそれは縛られていた。それらの残置物からは、藪屋そろい踏みと言った感じがあり、ニヤッと笑いながら見てしまっていた。そしてトランシーバーを握ると、笛吹市の二本木山に居るIAS氏と繋がる。この日の甲州には、かの3000座おじさんが来ている。御大の来訪に猛者諸氏が集結しているようであった。その3000座おじさんは、もうそろそろ4000座が見えてきている頃だろう。そのピークハントぶりには、「来訪」と言うより「襲来」と言った方が適当なのかもしれない。

儀式が終わればあとは下るだけ。その前に少し腹を満たす。今日はセブンに寄らず、ローソンに寄って来た。芦安に入る場合の最終コンビニはローソンであり、このエリアに入る場合はいつもそこを利用する。そして今日もそこでヤキソバパンを求めてきた。しかしパン生地がセブンの物に到底及ばない。残念であるがだいぶ差を開けられている。パサパサのパンを白湯で流し込む。外気温は6度、地図を見ながら下山路を探る。MLQのように東に伝って広い尾根を南東に下るのが順当であろう。ひとつ気になるのは小仙丈沢で、地形図に堰堤が見えることから、こちらにも作業道がある事が読み取れる。さらには往路に確認した部分で、北沢山の南尾根から西側は、無毛な歩き易い斜面が広がっていた。下りに谷下りはご法度と言われるが、ちょっとと言うかかなり気になった。が、ここで明日の予定が頭に浮かぶ。ギャンブルはせず安全策をとり、情報が上がっている東側の尾根に行く事にした。

下り始めると、選択はこちらで正解と思えるほどに歩き易い場所が続く。少し密生した場所もあるが、左右に振れば進路の邪魔になるものは無かった。2330mほどまで下ると、尾根上にヌタ場があった。しかしそこにあるのは僅かなシカの足跡。やはりこの周辺にはシカが少ないようである。この先から尾根が広がり、コンパスを当てて適当に下って行く。だんだんとシラビソの密生樹林に入るが、下りなので重力に任せて体を押し入れてゆく。次第にダケカンバが見え出すと、その密生も緩む。一転しダケカンバだけになると、快適な歩き易い斜面と変わる(2270m付近)。下りながら考えるのだが、間違いなく下では工事がされている。それも何箇所か点在しており、往路の記憶からその場所を避けるように降りて行くことを考えた。本当ならと言うか、楽を思うなら、よう壁工事の上に出て、張ってあるロープを伝って林道に降りるのが一番いいと思ったが、それが許されるとは思わない。足を滑らせて事故に遭えば、その現場を請け負う会社にとっての汚名になってしまう。ここらへんは十分に理解しているので、なるべくその現場を避けるようにとルートを選ぶ。やや日向四郎兵衛沢に寄るように下って行く。もう少し残置ワイヤーなどがあるのかと思ったが、付近にはあまり見られず、人の気配も薄い場所であった。

時折あるオアシスのような樹木の無い場所からは、鳳凰三山側の早川尾根が綺麗に見えていた。1950mほどまで下り、谷部の方が歩きやすそうなので伝ってゆくと、水が湧き出している場所があった。小沢の源頭にようであり、僅かに掬って喉を潤す。カラマツの黄色い葉を愛でながら下ると再びシラビソの樹林帯に入り、そこには微かな踏み跡があった。それに伝うとやや東側に進ませ、そのさらに東には幅の広いガレ谷があった。その際にはピンクのリボンも縛られ、道形は人間によるもののようであった。下には既に林道が見え、ここはガレ谷に入って行く。かなり足場が悪く、ズルズルと流れる。滑り出せば30mほど落ちそうな場所から、慎重にゆっくりと下って行く。ここは谷に入らず樹林を降りた方が無難であった。林道に降り立ち、とりあえずこれで一安心。闊歩しながら林道を戻って行くと、作業者の多い事。谷側斜面には20名ほどが点々と動き、殆どの人が太いロープに繋がって作業をしている。その支点は鉄の杭なのだが、支点の下にもう一つ補助支点があり、2重で安全を確保していた。さらにロープが岩角で削れないように地上高1.5mほどに足場パイプが組まれ、その上をロープが跨いでいた。グリグリのような道具を使いながら自己確保している。土木作業も岩屋同様の似たノウハウが使われているようであった。林道上に居る作業者は、皆愛想よく挨拶を返してくれる。昨今の登山道より気持ちが良かったり・・・。

往路で閉まっていたゲートは開いていた。それもそのはず、林道には沢山の作業車が入っていた。いちいち閉めていたら仕事にならないだろう。野呂川出合のバス停に着くと(10:52)、平日なら運行にドンピシャのタイミングであったが、残念ながら今の時期は、2時間ほど待たねばならなかった。この場所にじっとしていられる天気でなく、温まるために歩くのだった。それでも車通りが無いのでけっこうに気持ちがいい。それと、意外にも広河原から北沢峠に向けて歩きあげている方もちらほらとみられる。その全ての人が楽しそうにすれ違ってゆく。足の達者な人の余裕だろうか。周囲の紅葉は黄色が強く、野呂川を覗き込むと、そこに眩い赤色が見えた。すると上空をギューっという音と共に何かが通過して行く。ワイヤーロープに吊るされたセメントの運搬容器であった。その施設の麓駅には大きな発電機があり、動作をコントロールしている機材があった。ちょうど中から作業員が出てきて、「何処からですか」と聞かれ、「北沢山」と言ったのだが、「北沢峠からですか」と返される。まあ当らずも遠からず、「ええ」と流している自分が居た。

不老の滝などを愛でながら広河原に向けのんびり歩いていたのだが、途中で広河原発のバス時刻が気になるようになった。時計を見た時は11:40。12:30発の次は13:30。バス停で長く待つなら、早く降りてその時間を風呂に浸かって楽しむ事を選びたい。ここからかなり早足に切り替え競歩のように歩いてゆく。散策者もちらほらとおり、その脇をビュンと抜けてゆく(ウソ)。サッ通り過ぎてゆく。広河原峠への登山口が見えたら、残り1.2キロくらい。残り時間は40分。もう安全圏内である。少しスピードを緩め周囲の黄色を楽しむ。大樺沢出合から見る北岳は、パッドレスが雪を纏い冬化粧をしている。今シーズンはまだ雪を踏んでいないが、そろそろサクサクと踏んでみたい衝動に駆られる。周囲が賑やかになるとアルペンプラザ到着。このアルペンプラザは改築中で、ちょうど薪ストーブを搬入しているところであった。そこに薪がくべられ赤い炎が揺らぐ。今は覗く事が出来ない温かい室内を想像するのだった。完成はこの秋だそうだが、お披露目は来年の山開きに併せてだそうだ。バス停に到着すると、いつものようにタクシーの運転手が声をかけてくれる。「バスは30分ですが、タクシーは25分発です」と・・・せっかちな私は僅か5分に魅せられてタクシーを選択。タクシーに乗り込むと、散策で疲れたのか、寒そうに丸まって寝ている乗客が居た。外気温は10度を下回っている。散策だけだと寒くてこのようになるのは良く判る。人間の思考は、寒いから動く、とはなかなかならないのかもしれない。

やはりタクシーは快適で早い。暖かい室内でうつらうつらしているうちに芦安の駐車場に到着した。バスが鈍行列車なら、タクシーは特急と言えよう。荷物も抱えなくていいので、ゆったりと座れる。バスとの価格差の100円は、間違いなく安いと言えよう。さあ次回はシレイ沢向山。美味しい物は最後とばかりに、少しもったいぶって先延ばしして登ろうかと思う。