5月の最終週の土日は、室堂から木挽山を狙うつもりで幕営装備を整えていた。しかしあまりにも腕の腱鞘炎が痛く、さらには天候も悪いので取り止めた。結局この週末は池口岳を楽しんで週を明けた。するとKUMO氏から「室堂から小挽山に行ってきました」と連絡が入った。「ええっ、そんな事」と驚いたのだが、もし出掛けていれば稜線の何処かで行き会っていた事になる。自分の出掛けられなかった不甲斐なさに悔いたり、その反面、あの悪天の中でよく行動して来られたと驚いたりもした。KUMO氏は、途中雷雨による停滞もあり3日間の行動だったようだ。平地は初夏の様相だが、高所はまだまだ雪山である。一旦天気が崩れればそれ相応の状態になる。KUMO氏のその強靭な体力と意志に驚くばかりであった。

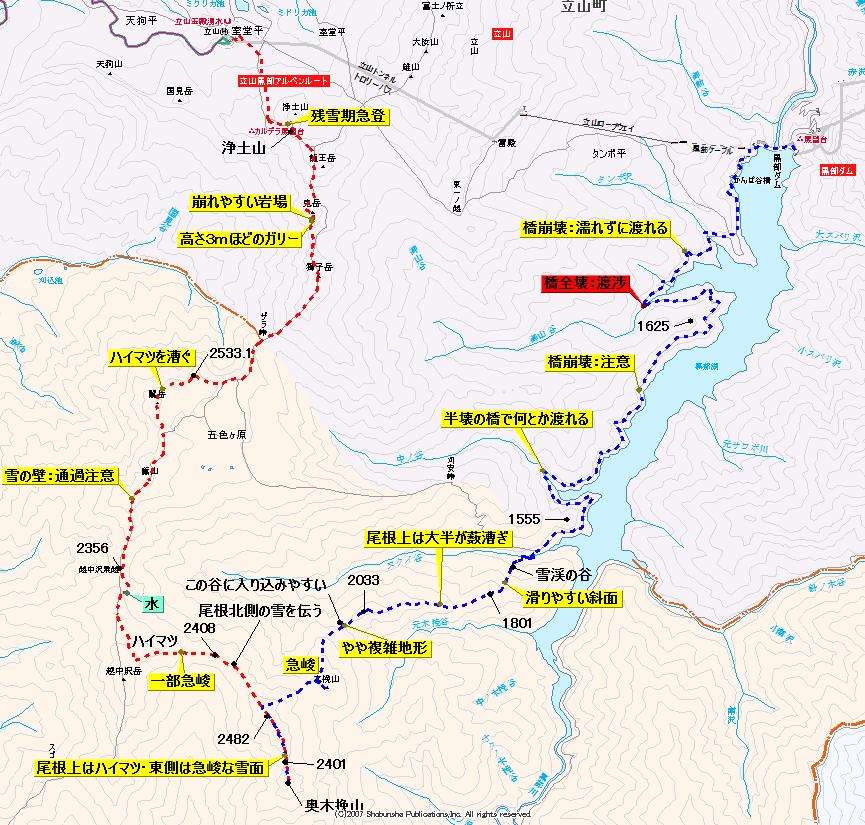

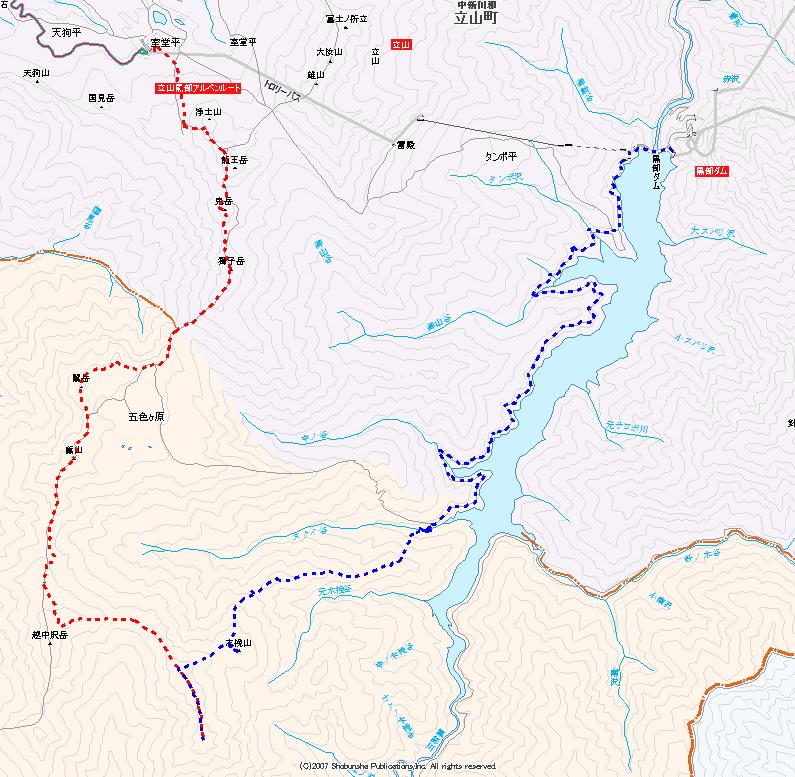

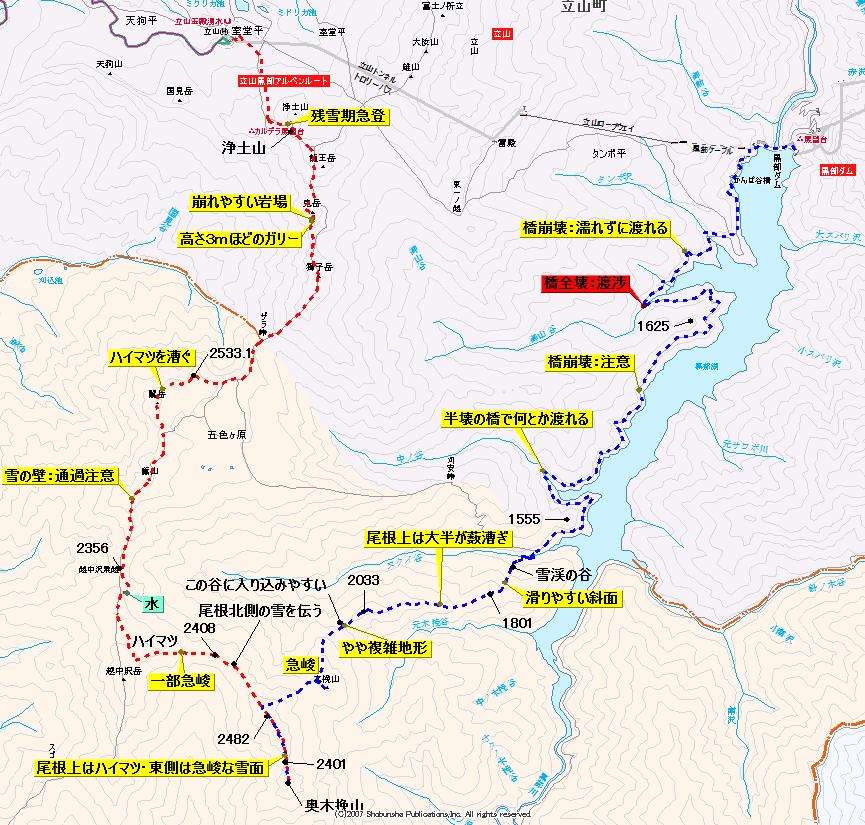

2008年6月、この木挽山・奥木挽山とをMLQが見事攻略した。氏らしいルートで登頂しているのだが、殆ど記録が無い中でのパイオニア的行動は、私にとってもありがたい記録となった。独特の飄々とした文面で、いとも簡単に踏んできたように書かれているが、その一字一句からは、随所に緊張感が漂う。山なので下から攻め上げるのが順当であり、すばらしいルート取りなのだが、何せアプローチに使う黒部湖周遊道路(登山歩道)の状態が悪い。ましてや今年は雪の量が少なく、その雪解けも早い。下から木挽山の東尾根に取り付けるのかどうかという不安もあった。“今年の雪では、上からのピストンが順当だなあ”と内心思うのと、MLQの下からの頑張り様から、私は上からの記録を残すべきとも感じていた。一見、上の方が雪に伝えて楽そうであるが、経路にいくつものピークがあり、岩稜帯の通過がある。雪があるのでその殆どの場所で頂部を通らねばならない。こうなると危険度は増し、時間もかかる。公共機関を使って高度を稼げるものの、近いようで遠いルート選択でもあった。

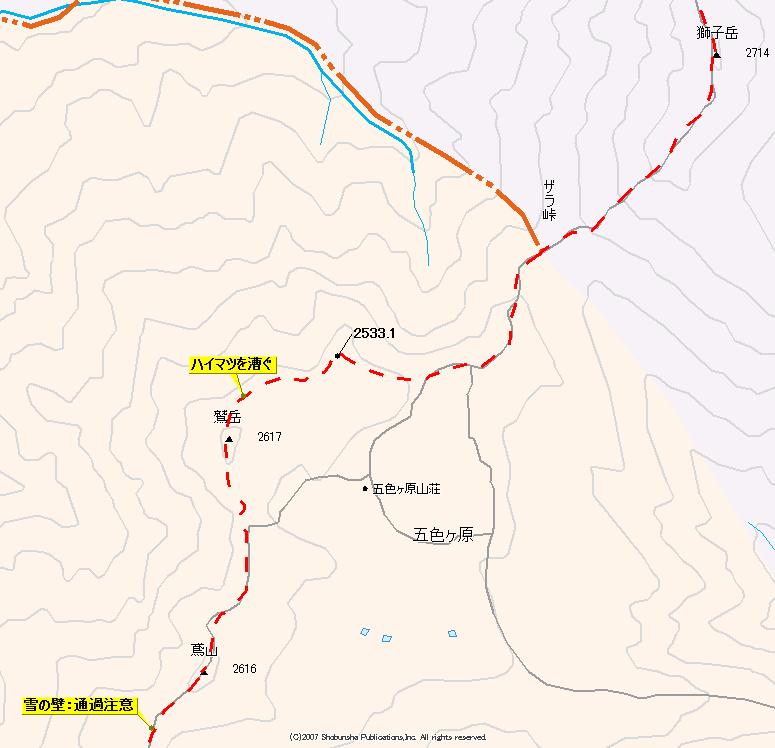

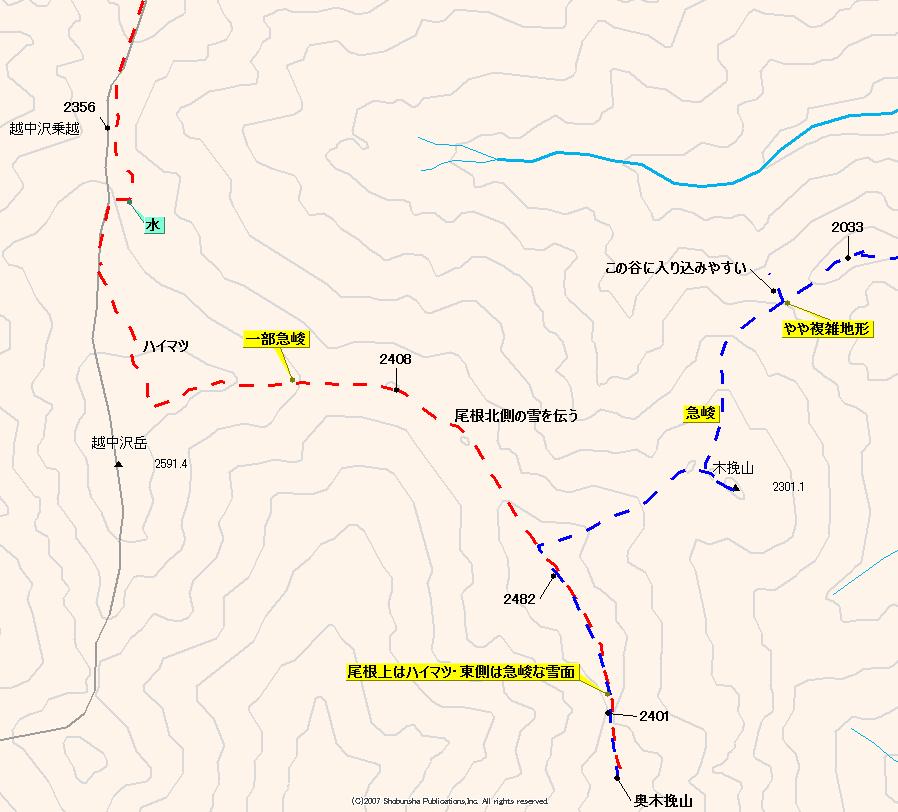

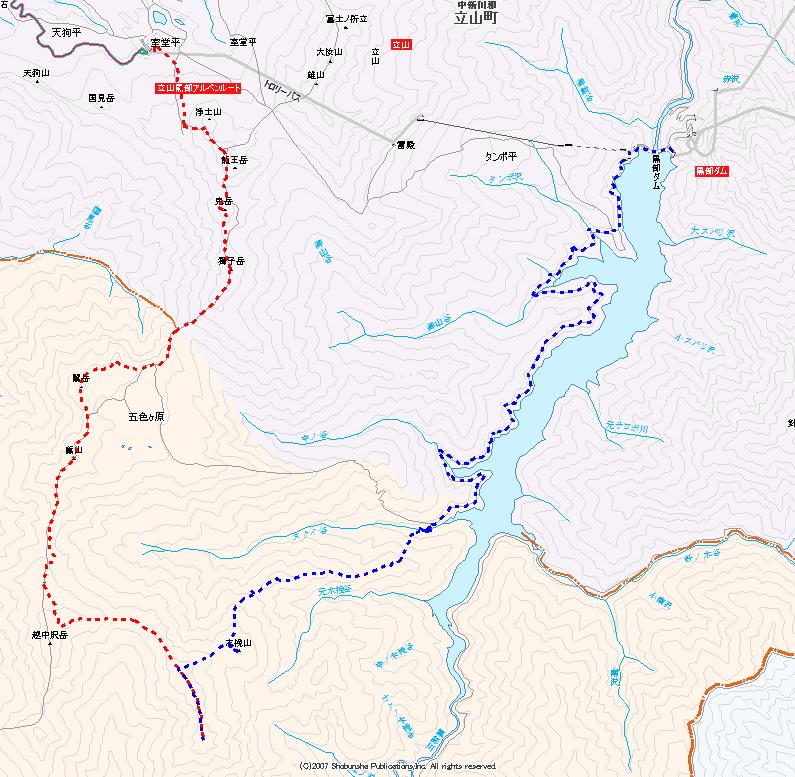

そんな事を思っている時に、弾んだKUMO氏の登頂報告が舞い込んできた。それも思っていたコース取りからであった。雨もあり1週で雪の様子が何処まで変わるかは判らないが、経路情報は有り難く、狙うに際し強い味方となった。最後に幕営を何処でするかであるが、KUMO氏は五色ヶ原に張ったようだ。コース全体を見ると的確な場所での幕営である。ただ2日間での行動の場合、一日目で五色ヶ原までとすると、2日目が長すぎ室堂発の終便に間に合わない。もっともこの時期に上から木挽山を狙う時点で、2日間では短いのかもしれないが、どう転んでも土日の猶予しかない。なるべく一日目に距離を伸ばし、木挽山付近の2482高点あたりで幕営できればベストと考えた。地図を読み込めば読み込むほどに、かなり頑張らねばと覚悟をする。

既に一週前に幕営装備は出来上がっているので、事前準備の手間が省けた。しかし週中から扁桃腺が腫れ、微熱も続いていた。自分だけはと気をつけていたのだが、職場の大多数がそんな症状で、どうも感染してしまったようだった。咳が止まらず、肺への負担が大きく、この負荷は再びパンクへ誘う嫌いもあった。かなり迷ったが、やはり出掛ける事にした。まあ余程の事でない限り出掛けてしまうのである。この症状に対してはプロポリスをザックに入れた。プロポリスは、殺菌・抗炎症性がある為、喉の炎症に効果があり多用している。点眼するかのように、歩きながらも喉に落とせるような容器に入れた。言うなれば今回も不調。時間的な部分に大きな不安を抱えたまま出発となった。

1:25家を出る。周辺はガスが垂れ込めていた。自然とやや暗い気持ちでハンドルを握る。三才山トンネルを潜り松本に出て、安曇野市、池田町と経由して大町に入る。いつもの定番の県道51号は、既に新聞を配っている姿もあった。今日は立山黒部アルペンルートの公共機関をアプローチに使う。その始発は7:30。急いで現地に向かう必要は全く無かった。経路ちょうど3時間、4:25に扇沢に到着する。残り3時間あるのだが、既に夜が明け動物的な私には寝られるはずも無し。単行本を読み出すのだが、ちょうど読んでいた部分は遭難の話。この先の行軍に対し暗い気持ちが増して行った。そうこうしていると始発1時間前。周囲の車がざわつき、それに乗じて準備をする。空を見ると周囲はガス。ネット上では、気象協会もヤフーも曇天や小雨予報をしている中、ニフティーだけが晴れを予報していた。“当れニフティー”などと、他社をすっぱ抜いたような予報に応援したくなるのだった。

7:00チケット売り場が開き室堂までの往復券8800円と荷物券210円を購入。流石に幕営装備だと、ザックは10キロ以内とは言えなかった。駅舎内に入ると、先だって放映された「黒部の太陽」の展示物があり、しきりに子供が発破のボタンを押しては、大きな爆発音を館内に響かせていた。そして7:23改札が始まり、トロリーバスに乗り込む。観光客以外で上を目指す方は、スキーやボードを持った方が殆どであった。僅かに私同様の大ザックのハイカーがいた。黒部湖からケーブルで上がり、黒部平に着くと圧巻だった。天気は一転してドピーカンなのであった。今日は下で曇り、上で晴れの様相であった。後立山側を見ると、真っ白なガスが東から稜線を越えて流れ落ちてきていた。これぞ自然の造形美である。一ノ越からのタンボ平にもまだまだ雪はべったりとあり、春スキーにはもってこいの斜面に見えた。鹿島槍側を望むと、その手前にまだ未踏の牛首山も見える。“あそこも後から行かなければ”と内心思うのであった。次にロープウェーに乗り大観峰に着き、最後に再びトロリーバスに乗って室堂に辿り着く。もうこの時点でヘロヘロに疲れていた。ここまでに2時間を要している。歩いているならなんでもない2時間だが、集団の中で民族大移動のように行動するのは至極苦痛なのであった。

室堂の駅舎から外に出ると、目を開けているのが辛いほどにまぶしい日差しが降り注ぎ、それが雪面に反射していた。ソリ遊びに興じる観光客が居たり、スキーヤー達は、各々のシュプールを斜面に刻んでいる。何処を見ても楽しそうにしか見えない。全ては天気がなせる業である。スパッツを装着し、いざ出発。既に周辺の雪は腐り出し、ズリズリと一歩が微妙に滑る。いやはやこの先どうなる事か・・・。冷たい空気を吸い込むのと、肺が大量の酸素を欲しているのとで、喉が急激に痛みだす。そこにプロポリスがポチョンと垂らされる。ウソのように痛みが和らぐのであった。スキーヤーが賑やかに遊ぶ横を、浄土山の西側の展望台目指して登ってゆく。アイゼンが欲しい斜面であったが、スキーヤーもシールを張らず登っているので、こちらにも意地があった。そして展望台付近の稜線に上がると薬師岳側の山々がガスの間から顔を出した。向かう先は遥か先、それを見た途端、背中のザックが嫌に重く感じた。さてここからは浄土山に向けての急登となる。慎重にステップを切りながら登って行くのだが、夏道が伝えない今は、かなりの急峻斜面となっていた。そして道標が見え出すと浄土山山頂も近い。

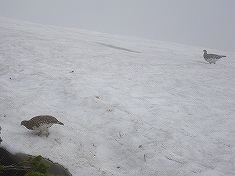

城壁のような綺麗な石組みを左に見て、僅かに進み浄土山の山頂に立つ。1999年に薬師岳へ抜けた時が最後だから、10年ぶりの訪問となった。相も変わらずの良い景色である。雷鳥も姿を見せてくれ、幸先良い1座目の登頂となる。そして富大立山研究室に向けて稜線を行くと、一ノ越の方から若い単独の女性が登りあげてきた。屈託無い明るい方で、話を聞くとみくりが池温泉の従業員で、今日は非番で山を楽しんでいるとの事であった。これから龍王岳を踏んでから、南に行けるところまで進んでみるとの事であった。趣味と仕事場が近い位置関係にあり、羨ましい限りであった。その彼女の登る龍王岳は、今回唯一ピークを通過せず脇の夏道を降りてゆく。反対に、この先は夏道の巻き道が伝えず、全てのピークを越えて行く事になる。この龍王岳の西側の登山道はしっかり夏道が出ていて、鞍部まではそれに伝うが、鞍部から鬼岳は、西寄りに大きく膨らむようなコース取りで、雪面を蹴り付けながら上がって行く。

鬼岳に到着し振り返ると、斜面を降りてくる先ほどの女性の姿があった。すると、それとは別にトランシーバーの交信音が聞こえてきた。耳を澄ましその方向に寄ると、スキーヤーが東南方向から登り上げて来た。一息ついたところで話しかけると、一ノ越から御山谷を下ってこちらに登りあげてきたそうな。さらに話を進めると金沢の方であった。ただ残念だったのは、私のコールサインを告げても、その方のコールを教えてもらうことは出来なかった。この御仁は二人のパーティーでの行動で、この先は獅子岳を目指して、今日の宿はみくりが池温泉だそうだ。後から従業員がこちらに来る事を告げると喜んでおられた。しばしの立ち話の後、先を急ぐ。ここでも雷鳥がお出ましになった。この分で行くと、各ピークで出逢える様な、そんな気さえしてきた。この鬼岳の南面がいやらしかった。踏み痕があるのだが、足場が悪い場所の連続で、途中はけっこうに危険な場所の通過となった。鋭利な岩を掴みながらの通過点もあり、石が流れる場所も多い。ガリー状の場所を腕力で通過する所もあった。帰りは東側を雪に伝ってトラバースしようと、強く思うほどであった。そして鬼岳と獅子岳の鞍部まで来ると、そこに木道が顔を出していた。よく見ると、そこをチョロチョロと動く小動物が見えた。それは愛らしいオコジョであった。カメラにと一瞬目を離した隙に見えなくなってしまったが、なにか次々に動物が歓迎してくれているような気さえしていた。

獅子岳の北面も、鬼岳同様に雪に繋がりながら上がって行く。後から来るスキーヤーには申し訳ないが、板を履いていては登り辛いであろう場所となっていた。ここはおおよそ夏道通りに伝う事が出来た。そして獅子岳に到着し、ヤキソバパンで朝食とした。周囲はガスに巻かれ、だんだんと視界が無くなって来ていた。これはお約束の立山らしい天気でもある。10分ほど休憩し南進して行く。獅子岳には雷鳥が居ないなーと思っていたら、南斜面にしっかり待って居てくれた。そして私を先導するかのように、5mほど先をヨチヨチと進んで行く。その歩みは重荷の私にはちょうどよく、一匹と一人がタンデムになりヨチヨチと行く。夏道は稜線東側に付いているが、この先は稜線上を歩く時間が長かった。その途中、一箇所で羽が散乱している場所があった。どう見ても雷鳥の羽であり、獣に襲われた現場のようであった。痛いげな絵面なのだが、食物連鎖であり、これはしょうがない。

はしご場を通過し、ザラ峠に向けてどんどんと高度を落としてゆく。明日は再びこれを登り返さねばならぬと思うと、かなり気持ちの負担となっていた。既に歩きながら把握できているのだが、エアリア推奨のコースタイムより、遅れだしている。届くには届くだろうが、明日のバスの時間内に戻れるのか不安になってきていた。不安をよそに、またまた雷鳥が出迎えてくれる。「そんなに急ぐなよ」と山での歩き方を見せ付けてくれていた。

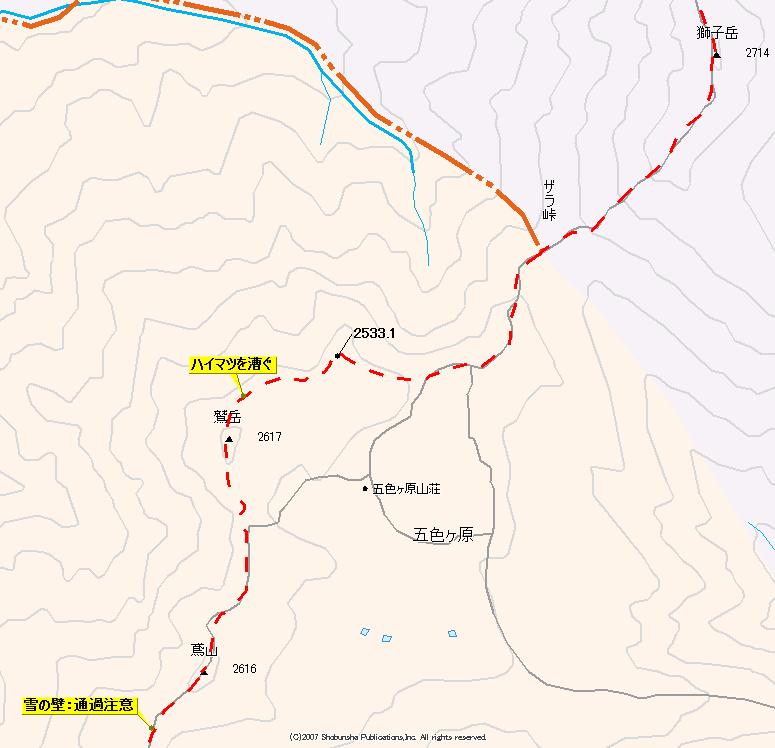

ザラ峠通過。この付近は夏道がしっかり出ている。そしてこの峠からは、中ノ谷側に踏み跡が降りていた。沢ルートがあるのだろうか。周辺から独特の匂いが立山側から上がってきていたのだが、なんだったのだろうか。コールタールのような匂いが漂っていた。ここから五色ヶ原までの登り上げ、雪解け水が登山道を流れてゆく。確か10年前も同じように、ここを水が流れていたような記憶がある。変わらない様子に懐かしい思いを抱く。そして五色ヶ原の一角に足を踏み入れる。ガスで視界は無いが、傾斜が緩んだのでそこと判った。だだっ広い中を突っ切ろうと思ったが、私は鷲岳が未踏になっていた。帰りに踏む手もあるが、今でこそ余力があり登頂意欲があるが、帰りに疲れ果てて、また端折る気持ちが出るやも知れない。実は10年前の縦走時には、寄るのが面倒なので端折ってしまった経緯がある。そんなこんなを色々考えて、先に寄ってゆく事にした。2533.1三角点を狙うように頂部を進むのだが、鷲岳が近くなると、ハイマツを漕ぐ場面が増えてきた。少しここを狙うには遅すぎたのかと思いつつ分けてゆく。最後は東側斜面にべったり付いた雪に繋がり、山頂に到着。

鷲岳の山頂は殆どハイマツに覆われ、山頂ポイントだけそれが剥げているような場所となっていた。良く見るとそこにある石に赤ペンキが塗られている。かなり良く見ないと色があったことが判らないのだが、何か書かれていたようだった。トランシーバーを握ると北陸一円の声が良く入ってきていた。南に下って行くと2550m付近から急峻となり、この日初めてアイゼンを装着。刃を立てながら降りてゆくのだが、雪質悪く、かなり団子が出来やすい。ピッケルで叩き叩き降りて行った。こちらは全てに雪が繋がっている。登りはこちらを選べば良かった訳で、鷲岳は南側から登るものと思った。まあ晴れていれば周囲が良く見えて、東側から突き上げられるのだろう。だんだんと夕暮れが近くなってきた。月齢は最高で、晴れてさえくれれば月明かりが利用できるが、このガスでは・・・。時計を見ると既に16時を回っている。夕闇まで3時間強だが、周囲がガスで覆われている事で、もうそろそろ一日の終わりにしたく思えていた。しかし地図を見ると目的地に対してまだまだ遠い。ちょっとづつ幕営せずに歩き続けようかと思うようになってきた。

鷲岳と鳶山との鞍部まで降りると、この日初めて見る先行者のトレースがあった。見るとスノーボーダーの二人分のトレースで五色が原山荘に向かって降りていた。どこから入ったパーティーなのだろうか。ここに至るまでトレースは無かったので薬師の方からか、はたまた平からか。まあ平は無いとして、ここまでトレースが無い中で、急に人の気配がしたのでちと驚いた。鳶山までそのトレースで進むと、その先には彼らは進んでいなかった。益々何処から来たのか不思議であった。鳶山の山頂には大きな石柱があり、ここも10年前のまま変化は無かった。

鳶山から先(南)は、雪が出たり消えたりで、アイゼンを着けていることが有用であったり邪魔であったりしてきた。外すのが面倒なので、そのまま着け通す。2500m地点でトラバース道が尾根に突き当たる場所となるが、ここの雪の壁は高く、一見どう登ろうか躊躇してしまうほどで、12本爪の前歯を蹴り込みながら小さなステップを刻んで十数メートルを這い上がる。上に乗ってしまえば快適に下って行けた。2356高点まで下り、ここからは東寄りに雪を繋げてゆく。夏道は西寄りにあるのだが、ここで少しルートミスをしてかなり東に寄ってしまった。失敗転じてではないのだが、そのおかげでいい水場を発見した。東経137度35分の線と2166高点から真西に直角にぶつかった場所となる。ここの水はかなり美味しかった。ただ西側にルートを戻すのに薮漕ぎがしばし待っていて笹やシャクナゲを分けながら、ややドロドロに汚れながら進まねばならなかった。平坦地に戻ると、よく見るとその中に赤ペンキが見え夏道が確認できた。もしこれが見出せなかったら、この周辺の広さに迷ってしまっていたかもしれない。

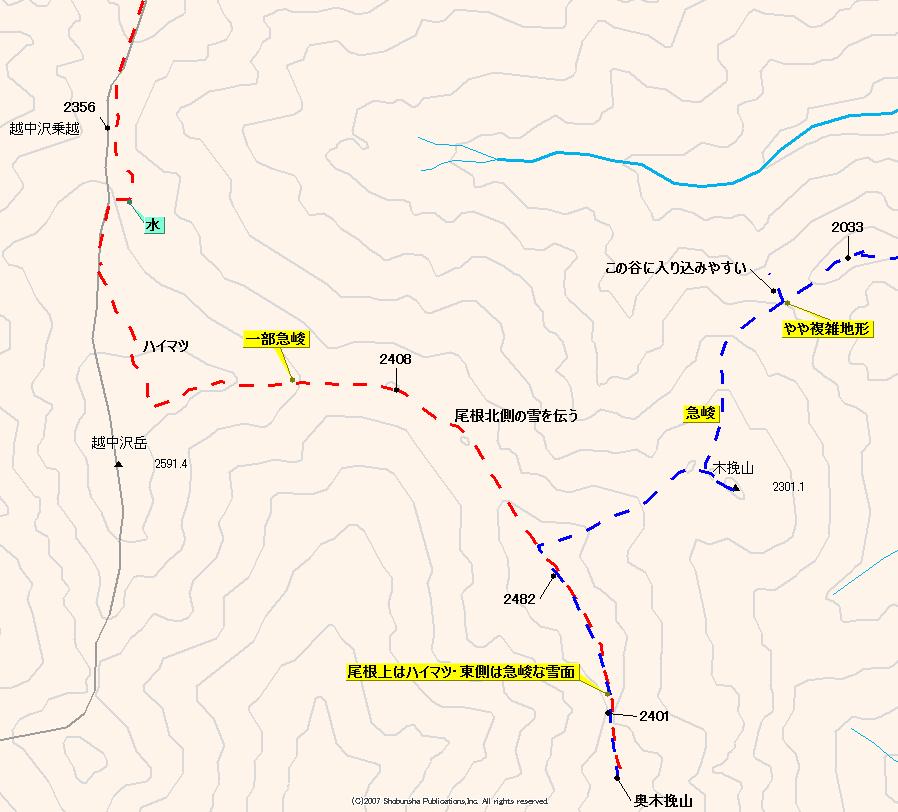

しばし登山道らしき道幅を進むと、2450mで一気に広い雪面となった。帰りの為にこの入口にマーキングをしようと思ったが、トレースがあるのでとそれは端折った。さあこの先は越中沢岳。予定ルートでは山頂手前から東に進もうと思っていた。ただ地形図を見るとこの2450mから先の東側はなだらか斜面で、適当にトラバース出来そうに見えた。そこで安易に足を進めてみた。するとそこに雷鳥の多いこと。あっちにこっちにと、ここだけで6羽ほど確認できた。その全てが雪面の何かをついばんでいた。その個体の多さを示すように、雪面には多量の糞が落ちていた。雪に繋がって暫く行くと、それが切れ、2540m付近でハイマツと笹の斜面となる。そのまま東側には進みずらくなり、南に突き上げるように尾根を狙ってゆく。結局けっこう長い時間かけてトラバースしていたような感じであり、ここは素直に越中沢岳側に忠実に登り上げてから東進した方が無難に思えた。おそらく天気が良かったら状況は違うのだろう。

越中沢岳の東2550m地点に立つ。ここは肩的場所になるが、驚いた事にこれまでガスっていた周囲がやや晴れ、僅かに展望が望めるようになってきた。そして空を仰ぎ見ると、そこにぼんやりと月の明かりも見えた。これは自然が味方してくれるかもと思えた。悪天なら停滞となるが、この先好天ならガツガツ歩く自信はある。ここでの明るさは一服の清涼剤のようでもあった。しかし時計は既に19時を回った。歩き出しから見ると10時間も経っていないのだが、一日を思うと、もう歩くのは終わりにせねばならない時間でもあった。肩に食い込むザックに、当然のように楽になりたい心境だが、今ほど清涼剤を戴いたので、何となく力が漲ってきている。東に足を進める。

尾根を東に進んだ2540m地点には、大岩が積み重なった見栄えのする場所がある。その岩の基部は岩屋的な場所で、自然の造形美としては一級品と思えた。形こそ違うが、空木岳に対する駒岩のような位置関係にある。それを左に見ながら尾根を下って行く。アイゼン刃が下りの快適さをもたらしてくれているのだが、2400mでかなり急峻になり、後ろ向きで降りる場面もあった。上層はガスが捲いているが、下層のヌクイ谷側では時折ガスが切れ、その全容を見ることも出来た。見下ろすとなだらかそうなのだが、視線情報とは別に、耳から入ってくる情報は、水の流れの轟音が響く。後者を優先させ、やはり厳しい谷に思えてしまうのだった。さあ木挽山も射程圏内に入ってきた。それと共に完全に日が暮れて闇夜となった。月明かりを期待していたが、濃いガスに巻かれ、ヘッドライトはそれに反射して見ずらい。ガスの濃さからか、雨具はしっかりと濡らされて行く。

2408高点手前は雪に繋がる場合は北側を選ぶのだが、そこに岩壁がある。しかし岩壁の前は日が当って雪が溶かされ、鋭利なナイフリッジとなっていた。そこをバランスを保ちながらステップを刻みながら進んで行く。北側に落ちれば数百メートル落ちてしまう場所であり、それを思うと踏み出す足も震えた。危険区間は距離にして15mほど。ここを過ぎると雪のべったり付いたなだらかな場所を進み、僅かにハイマツを漕ぐ形で2408高点に到着する。この高点から先は暫く北側の雪に繋がってゆく。次の2482高点に向けても頂部よりかなり北を伝っていた。要するに雪庇の上と言う事になる。明るければ最良のコース取りが出来るのであろうが、ヘッドライトの範囲内での行動であり、ハイマツの中ではゆっくりとルートを見定めながら進んで行った。時に南に寄り過ぎると、そちらは切れ立っていたり、大岩の先が地面が無かったりで、見えない中ではかなり神経を使うのだった。

2482高点に到着した時は、時計は21時になっていた。ハイマツのある南側頂部が歩けず、ここも北寄りの雪の上に居た。ちょうど目立つ大岩があり、ザックを下ろし最後の力水とばかりに喉を潤す。再びここに戻るので空荷でも良かったが、場所も場所、時間も時間であり、細心の注意と背負って歩き出す。2470mの二つある高みはここも北を巻き、その先、2041高点に向けての進路が見出せなくなった。東側は急峻過ぎて雪に伝われず、頂部のハイマツはけっこう手強く見えた。ただどちらかを選択しないと進めず、安全なハイマツの方を進んだ。しかし15mほど漕いだ先がガクンと切り立っており、そこが良く見えず、踏み外し4mほど滑落した。ナイフリッジの場所で見ていたような岩壁との隙間に落ちてしまうのだろうかと、短い時間にそんな事を頭に思った。すると助かった事に、岩壁はあるものの、そこには隙間は無く雪で埋まっていた。自然は見放していなかったようだ。気をよくして登り上げて行くと、もうそこが奥木挽山であった。

奥木挽山へは、雪に繋がりながら進むと、水の流れで出来たような筋が山頂に向けて出来ており、それに伝ってハイマツなどの低木を分けて行く。するとそこに少し剥げた地形がある。よく見るとそこにあるハイマツの枝に人工物があった。エンジ色の太いリボンなのだが、そこにはKUMOと書かれていた。紛れも無く1週前の氏のマーキングである。もう一つMLQのものもあるはずで周囲を見るが無い。ただここより高い位置があり、低いハイマツを分けて行くと、そこに達した。あったあった。しっかり山名が記された紛れもないMLQの絶縁テープである。日差しが強い為か、赤い絶縁テープが、ピンクから白に色を変えつつあった。ガスが濃く、トランシーバーのアンテナを立てると、みるみる水滴で覆われていった。場所が悪いかと思ったが、ここは意外やトランシーバーからは沢山の声が聞こえてきていた。足場が悪いのでハイマツを東側に下り、雪面でしばし休憩。既に時計は22時を回り、先ほどまでは夕暮れが気になっていたが、あと6時間経てば夜明けだと、もうこの時、全く幕営する頭は無くなっていた。

往路を戻るのだが、トレースを伝うので気が楽であった。ただ、先ほどの2401高点の先のハイマツ通過は嫌なので、ここは東側を捲いて進んでみた。かなり切り立っており、ここでも岩壁があり、その前にはナイフリッジとなっていた。そこをゆっくりと足を出して行く。アイゼンの効きを確かめるような歩みといったら良いか。そのナイフリッジを過ぎてもその先は急峻で全く気の抜けない時間が続く。後半は前歯を立てて登り上げ、再び往路のトレースに乗った。結局この2401高点の北側の通過はどちらが良かったのか。雪の量でもまた選択は違うのだろうが、やはり頂部のハイマツを漕いだ方が無難だったのかも。

2482高点に戻り、非常に遅い夕飯となる。朝飯兼昼飯を獅子岳で食べたのを最後に、何も食べていなかった。私は無理に食べるような事は無く、体が欲する時に食べるようにしているのだが、けっこう腹の空かない時間が長い。プリウスばりの低燃費なのであった。それから今日のテルモスは二重袋タイプで持ち上げてきた。湯を入れたのが前夜の0:30。もう24時間ほど経過しているが、40度ほどの温かさを残していた。パンを齧りながらいつものように地図を見る。もう木挽山には行けるのは間違いないのだが、帰りをどうしようか悩んでいた。木挽山に着くのがおおよそ0時。休憩を入れて室堂に戻るとなると、そこから今辿って来たような時間をこなさなければならない。ましてや登りが多いので、疲れを加味すると、往路プラスアルファとなるだろう。となると室堂着は15時くらいか。それならMLQのように下に降りてはどうだろうかと考えた。今年は雪が少ないので、同じように辿れるのかどうか判らないが、MLQの記録を断片的に頭に甦らせる。かっこいい言い方をしているが、記憶力が悪いので、全部が繋がって思い出せないのであった。あと下るはいいとして、その先の黒部湖周遊道路の問題もある。渡渉点はどうだろう。アップダウンの度合いは・・・。考えると不安要素はいくつも出てきてしまい、それを短い時間に天秤にかけながら判断せねばならなかった。KUMO氏は室堂から往復。MLQ氏は黒部ダムから往復。となると私は両氏の複合で行くべきなのでは、とちょっとルート取りの楽しさを求めて、最終的に平に下る事にした。この判断には、先に鷲岳を踏んで来ている事が大きく反映された。当然踏んでいなければ、登り返すルートしか選択肢は無く、ここで迷う事はなかったわけである。そうと決まると、下って行く足に方向性が見えて、勢いを感じるようになる。

2482高点の北側、2470m付近の肩まで降りて、そこから一気に東に降りてゆく。ふと気づくとガスが晴れ、周囲の山々が見渡せるようになってきた。月明かりも雪面を照らし、こうなると自分のヘッドライトが、どこかの山小屋を刺激しないかと、極端に下を向けて足許を照らすようにした。立山は警備隊の常駐するエリアであり、夜行に際し、気を使わねばならない場所でもある。それがあるので、ここらへんには注意しながら歩く事になった。アイゼンに物を言わせて前向きに降りてゆくが、途中数箇所で斜度がきつく、後ろ向きで下って行った。降りながら右(南)側には元木挽谷の大カールが見える。そこに雪解けで出来た縞模様の筋があるのだが、その紋様は、広大さもあってそれは見事であった。最低鞍部まで下ると、先ほどの下降点から200mほど下った事となる。振り返ると威圧的な聳えるような斜面に見えた。時計は23:47。残り13分で日が変わる。今日中に木挽山を踏めるだろうか、変な所で意地を出すのだが、ここでタイムアタックとなる。

少し起伏の大きくなった斜面を登り上げると、ここが木挽山としての最高点のはずである。暗いので周囲との高低差は判らなかった。次に緩やかな波打つ雪面を東側に進んで行くと、雪のつながりはそのまま北側に降りて行っていた。三角点峰側は樹林帯で、何処から取り付けばよいのか判らず、その山手側を舐めるように一往復してみる。すると、山頂側に向かう僅かな切り開きがある場所があった。人為的な道なのかは判らぬが、シラビソの低木の下を山頂に向けて伸びていた。そこを分けて入るとパーッと視界が開ける。目の前に見事なまでの自然のオブジェが目に入る。風化で出来た蛸入道のようなその石は、この山頂を代表するものであり、それを見るとやっと辿り着いた嬉しさが湧いてきた。この石の北側にも、奥木挽山にあったのと同じKUMOが縛られ、エンジ色が強く山頂を示していた。その北側にはMLQの絶縁テープも縛られていた。この山頂部は白い砂礫地形で、そこにやや大ぶりの岩が点在している。その一つに腰を下ろし大休止。月明かりで周囲の山が見え、日の光の下ならもっとすばらしい景色なのだろうと思えた。トランシーバーを握るが、流石にここでは入感は無かった。少し粘ってみたが、ここでの交信は短波を持ち上げるしかないようだ。次に三角点を探す。中央部の岩の集まる樹林の中にあるのかと、足で分けながら探すが無い。周囲を見回すと、なんてことは無い、先ほどの蛸入道のような岩のまん前(南)にあった。大きな基石だが三等点であった。さてもう一度地形図を見る。少し微妙な尾根形状なので、全く頭に入らない。こうなると都度地図を出しながら進む事とした。時計の高度計も校正して細心の注意で闇夜の下降に入る。

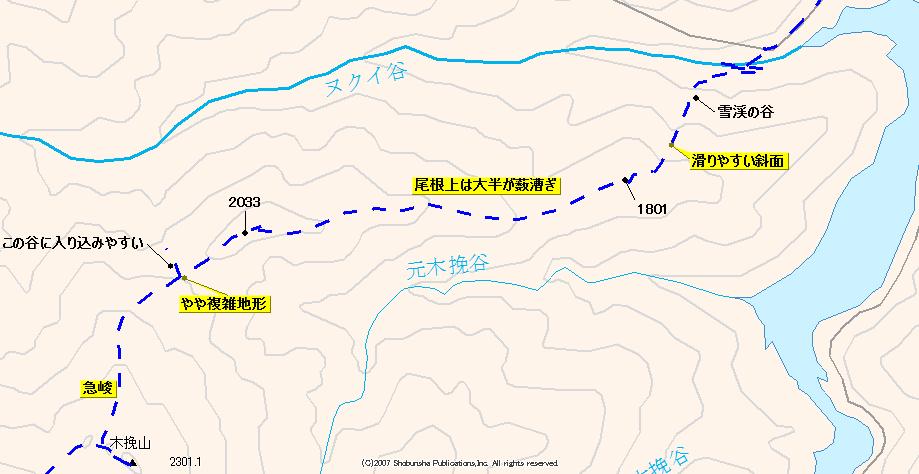

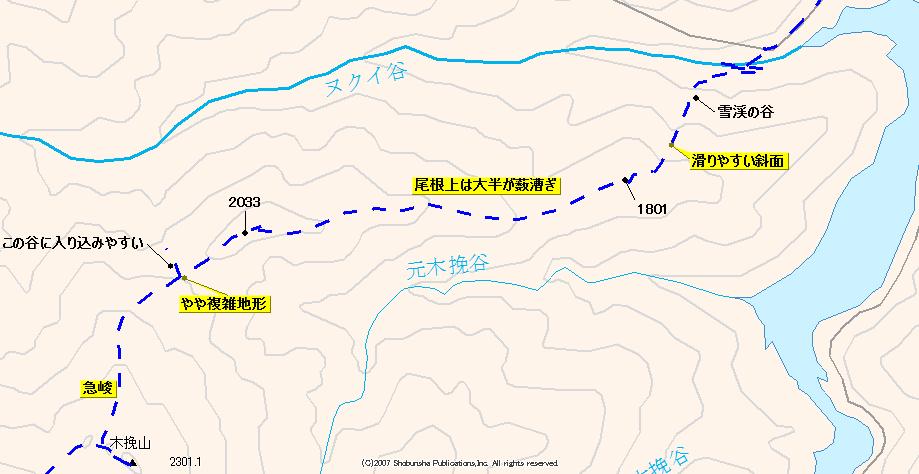

木挽山の最高点の場所まで戻り、そこから北に降りて行く。ここはべったりと雪があるのでそれを伝えばいいのだが、急峻過ぎて下が見えない場所もあり、そんな場合は西側にずれて樹林の中に入って降りて行った。途中の尾根斜面にもけっこうに大岩があった。この斜面でも数度後ろ向きで降りる。もう少し視界が欲しいが、それにはあと3時間ほどここで停滞するしかなかった。停まっているほど勿体無いことはなく、ここは時間がかかっても進路を見定めてゆっくりと降りてゆくことを選んだ。北進していた尾根から2150m地点で北東に進路を変える。ここでは先の方のガスが晴れてくれて、進むべき進路が見出しやすかった。ただ急峻が待っており、後ろ向きに下る時間も長かった。注意せねばならないのは2000m付近で、伝ってきた谷(尾根から谷に変わる)が北に曲がって下って行っている。そのまま伝うと、目指す2033高点の方には行かない。200mほど下ってから間違いに気づき戻るのだが、ここは変則的な尾根になっており、東に尾根を乗り換えるように進むと、その先に繋がって行けた。尾根の南側に残る残雪を伝って2033高点に到達する。木挽山を下り出してほぼ1時間。けっこうに神経を使った区間であった。

2033高点で腰を下ろして大休止後、東に進んで行く。雪に伝い20mほど進むと薮に当り、そこを数分分けてはまた残雪に乗る。そんな繰り返しが続いた。尾根頂部には、見事なまでの大木が林立しているのだが、それを愛でる余裕は全く無くなっていた。獣が通っているらしく、踏み跡は見えるのだが、枝の張りが酷く完全に薮漕ぎ状態となる。笹ならそれなりの力で押し倒せるのだが、ここはシラビソなどの針葉樹が生え、それらがなかなか力強い。分けてゆく腕も、すぐに疲労感を覚えてきた。足の付近も、前に出す足を遮るような枝が多い、強引に前に出すが、粘りのある木々が多く、押し切れず、数メートル戻ってはルートを変える場面も多かった。それでも行くしかなく、必死で分けてゆく。ヘッドライトが濡れた葉に反射し、足許がかなり見ずらい場面も多かった。そして時折ある残雪地帯が、さながらオアシスのようであった。

顔を叩かれ、雨具を破られ、やっとやっと1801高点まで到着する。ここにはシラビソの朽ちた大木があるので目立つ場所であった。周辺は少し踏み跡が濃いが、歩き易さに繋がるような濃さではなかった。もう少し尾根を伝ってから北に下ろうと思っていたが、ほどほど疲れてしまい、ここから斜面を北に下りだす。上の方は急斜面を潅木に掴まりながら下って行く。地面は塗れているので、何度も尻餅をついた。途中で雪渓の残る谷に入り、そこを慎重に下る。やや急峻で、一旦滑り出せば止まれないような谷であった。従いもうじき下に着くが、気を抜けない時間となった。気を張っていても、体は正直で疲れがきている。途中でスリップし、やや凍てついた雪面を20mほど滑ってしまった。出ていた根を掴んで事なきを得る。そして谷の先に空間が見えた。まさか滝か。と思って静かに下りてゆくと、その先は降りられそうな崖地形でホッとしたのであった。

ヌクイ沢に降り立ち。その流れの轟音にやや恐れをなす。見ても白い波しぶきを立てながらの流れがあり、スピード感がある。果たして渡れる場所があるのか。上流下流と200mほどを見て、渡れそうな一箇所を見つけた。その他の場所ではまず渡れそうになく、突っ込んだとしたら激流に全身水没するだろうと思えた。もう少し探すと良い場所があったのかもしれないが、周辺ではその一箇所しか見出す事ができなかった。靴を脱ごうか迷ったが、川底を蹴るグリップがあったほうが速くに渡れるのではないかと、履いたまま渡る事にした。長い時間、場所を見定めるのに右岸で過ごしたが、意を決してバシャバシャと対岸に渡る。水量は深い所で膝上ぐらい。意外やすんなり渡れてしまった。渡りきったら靴の水の処理。休憩とあわせて念入りに靴下を絞り、この先の周遊道路歩きに控える。

左岸から下ってきた斜面のある右岸を見ると、見事なまでの新緑があり、その上には青い空があり、さらには手前にヌクイ谷の流れがあり、夏の景色となっていた。どこをどうに平の小屋に行くのかと左岸側を進んでゆくと、途中で足を置いている大地がガクンと先が無い場所に来た。そこには赤ペンキがあり、何か方向を示している。それは歩いてきた手前側であった。どういう事かと戻って行くと、ふと見ると山側の高い位置に赤布が見えた。どうやら川面と並ぶのではなく、高い位置に登山道があるのであった。周辺にはウドがこれでもかと生えていた。一本だけ拝借して、サッと皮をむいて山の味を堪能する。瑞々しく最高に美味しいものであった。そして5mほど斜面を駆け上がり登山道に乗る。登山道脇にもウドは多く、採られていないところを見ると、殆ど人が入っていないように思えた。一級の道を伝ってゆくと、しばしで平の小屋に到着した。

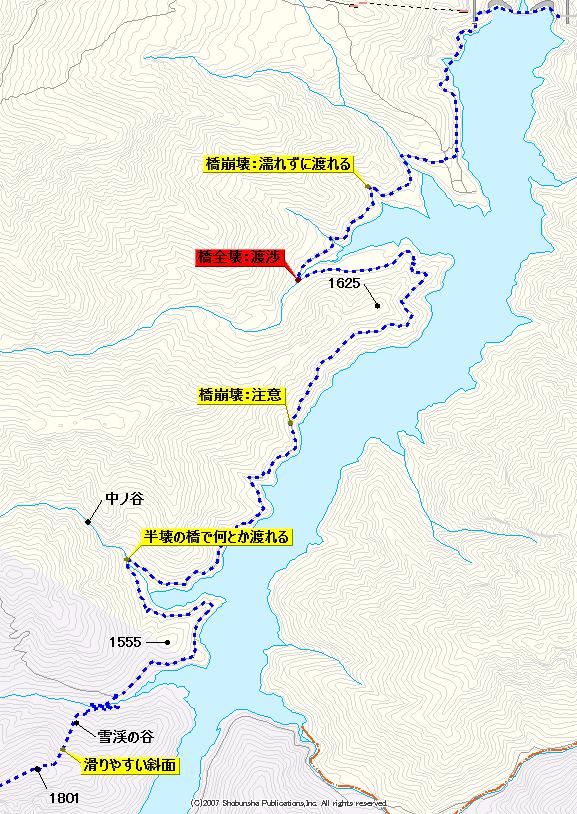

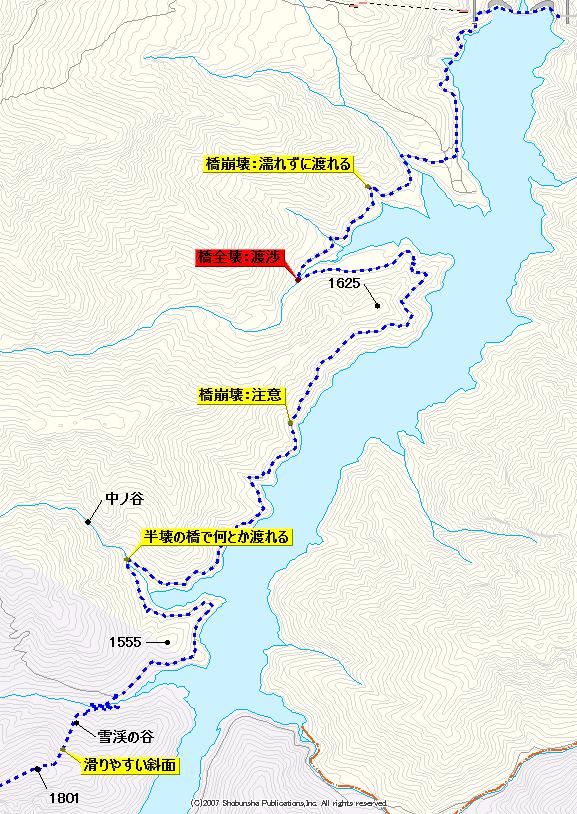

平の小屋は、まだ営業前で閑散としていた。各窓には雪避けの板が張られ、初夏ではあるがまだまだ冬支度が解けないようであった。さて下り込んで行く。船着場を右に見てからは暫くアップダウンとの戦いとなる。時計は7時。やがて室堂を出発してから22時間を迎えようとしていた。その影響は少なからず足に出ていた。根性でこなしてゆく。なぜにこんなに上下動をと思いつつ、アップダウンする斜面を見るが、崩落が激しく、その都度高巻きの道が出来ているようであった。下を見ると黒部湖までのガレ斜面。作道者ならびに管理者の苦労が偲ばれる。1555高点のある半島形状の場所を巻き込むと、最初の渡渉点の中ノ谷となる。そこに見える橋の様子は、昨年MLQが通過した時の状態のままであった。全体の1/3の場所で折れ、その端面が水の中に浸かっていた。上流下流を見渡しても、渡れそうな場所は無く、この壊れた橋を使うしかなかった。恐る恐る体重を乗せ、足を移動させてゆく。幸いにも木が濡れていなかったので、縛ってあるバン線にソールをグリップさせ通過する事が出来た。ここがこうだということは、この先の渡渉点は全て昨年と同じ状態と判断できた。「まずった」と、安易に下ってしまった事をすぐに悔いた。この後、公共機関に乗らねばならないので、下手な水没は出来ない。しかし場合によっては努力しても負の結果もあり得る。ややブルーな気持ちで足を進めて行った。

随所に足場材を使った補強や梯子が見られる。しかし、それらのほとんどが折れたり外れたりしている。やや崩壊の度合いが強すぎる。雪の重みとは別なようであり、どうやら前年度から全く修繕がされていないように感じられた。はしご場は急峻が多く、一段無いだけで、疲れた体には酷な通過点となった。そこを騙し騙し進んでゆくのであった。それでも長いはしご場の連続を見ると、良くぞここまでして道(はしご)を着けてくれたものと、その長さに感謝したくなるほどであった。崩落場所が多いので足許ばかり見ながら進んでいるのだが、ふと振り向いた時に、深夜に踏んだ木挽山が谷あいに見えた時はなんとも嬉しくなった。この登山道がこのように荒れた状態なので、尚更秘境にある山に思えたのだった。足を進めても進めても、時間ばかりが過ぎて行き、距離が詰まっていかなかった。こんな時は少し思考を変えて単調さにアクセントを付ける為にネマガリダケなどを摘む。体内の塩分調節の為にカリウム摂取である。焼けばいいのは判っているが、生でも十分美味しく。二本ほどボリボリと齧り腹の足しとなる。ここは中部国立公園内であり、ウドを含め採取は本来は怒られるのかもしれないが、素直にありのままをゲロしているので、目を瞑ってほしい。

1625高点のある半島形状の場所では、一部で沢山の雪渓が残りルートが見出せない場所もあった。ちょっとドキドキする所だが、慎重に狙いを定めて雪の上を進むと、倒木の先に登山道が現れた。周流道路で道が見えないのはこの場所だけであった。そして懸案の御山谷に到着。何処を渡るのかと目で追って行くと、崩壊した丸太が右岸側に流れに沿うように無残にあった。右岸側の橋脚も半ば壊れ、完全に橋としての機能をなしていなかった。再びトロリーバスの事が頭に浮かぶ。嫌なプレッシャーであった。橋のあった場所から30mほど下流で、一番緩やかな水深も浅い場所があり、そこをジャブジャブと行く。意外やここは危なげなく渡れてしまった。再び靴を脱いで靴下を絞る。靴の中からは笑えるほどに水が出てきていた。この次(御山谷の北側)の谷はしっかりと橋が残り安心して渡ってゆける。ただ、木の材質からか、かなり撓みながら渡る事となった。さらにタンボ沢の一つ西側の谷は橋が崩落しているが、ここは幸いにも水量が少ないので石伝いに渡って行けた。定期的にドッドッドッドとディーゼルエンジンの音を響かせながら遊覧船が湖面を滑ってゆく。緑の湖に白い船がスクリューの白い尾を引っ張ってゆく様は、かなり絵になり、上からしばし立ち止まっては見下ろして居た。

タンボ沢にはしっかりとした橋があり、一番下界に近い場所からか、この橋が一番に頼れる橋となっていた。左岸に移り、10分ほどでロッジくろよんが目の前に姿を現した。山小屋としては近代的であり、これは場所柄なのだろう。小屋の中からは声がしており、営業中のようであった。自販機も設置してあり、覗くとジュースが250円であった。ここから僅かに下った場所のテン場にはテンカラ釣りの竿がかけられた全て同色のテントが3つ張られていた。中から足がニョキッと出ており、早朝の釣り後の昼寝中のようだった。その先のバーベキュー場では15名ほどが賑やかに煙を上げていた。天気もいいし楽しそうであった。この先はしっかりとしたコンクリート舗装がされており、快適に足を出してゆく。そしてかんば谷橋を渡ると、もうそこは下界を持ち上げたような賑やかさで、私に向けられる視線は異星人を見るかのようであった。確かに浅黒く焼け、衣服は薮漕ぎの影響で、お世辞にも綺麗とは言えない。ガツガツと早足で通り過ぎるしか対処法は無かった。トンネルに入り、黒部ダムの堰堤の上に乗ると。益々人は多くなった。しかし周囲を見てもスキーヤーやハイカーが居ない。「みんなどうしたんだ」。視線を分散して欲しかった・・・。

黒四ダムの堰堤を右岸側に移ると、アナウンスでちょうど改札が始まるとの事であった。待ち時間が少なく助かった。売店でソフトクリームを買い、それを寒いトンネルの中で食べながら進む。周囲の人は怪訝な顔をして私を覗き込む。殆どの人の目は、「寒くないの」と聞いているようであった。そして殆ど待つ事無く改札を通過し、トロリーバスに乗り込み、扇沢に降りた。

懸案の木挽山を踏むことが出来た。MLQの先駆的記録のおかげであり、直前に出向いて報告をしていただいたKUMO氏のおかげでもある。かなり破天荒な行動であったが、何とか歩ききった。歩いた感想としては、上からのアプローチも、下からのアプローチも、どちらも同じように厳しい場所だと思う。雪が無いと踏めない場所であり、その年々の積雪具合も進度にかなり影響するであろう。それから今回は尋常じゃないほどに雷鳥を見た。立山にはこんなに居るのかと思うほどに見させてもらい、嬉しい限りであった。天気も意外に良く、十二分に楽しませていただいた旅となった。