|

|

|

|

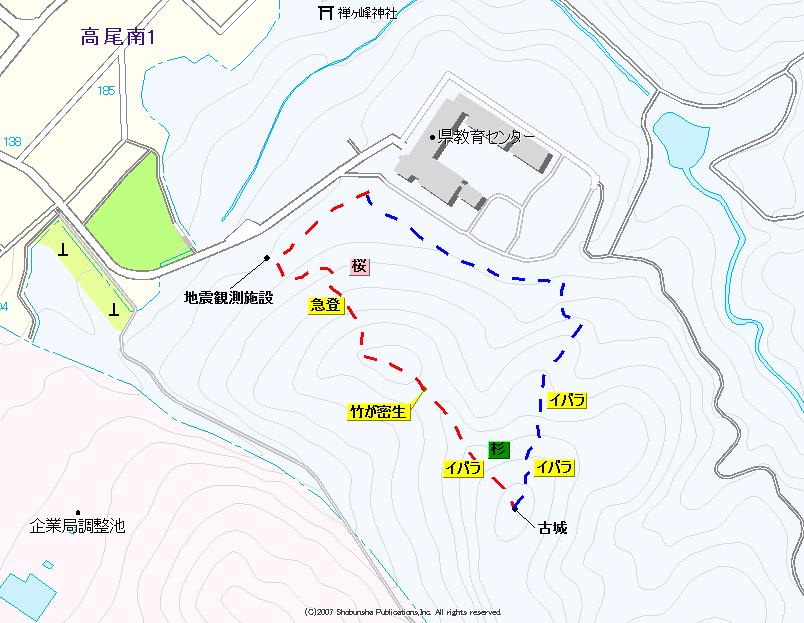

| ①県教育センター駐車場から桜の斜面を登る。(帰りに撮影) | 教育センターの西端には高感度地震観測施設があり、その脇から竹やぶが始まる。 | 上部は竹やぶの際を登って行く。 | ②最初の高点の様子。フェンスがあった。 |

|

|

|

|

| 最初の高点から下りこむと、竹の倒木があり、林立する竹も密生している。 | 途中にあった石柱。 | リボンもあった。作業用のものらしい。 | ③古城山頂。平坦な杉林。 |

|

|

|

|

| ③日が入らないほどにスギが密生。 | ③北側には朽ちた大木が立っていた。 | 帰りは北側斜面を下って行く。 | 途中の杉の木に付けられていたアルミ銘板。 |

|

|

|

|

| 途中で展望が開け、教育センターと金沢市が見渡せる。 | ④降りてきた斜面。非常にイバラ(棘のある植物)が多い。 | 教育センターから見る南の古城側は一面の桜。 | ⑤駐車場に戻る。 |