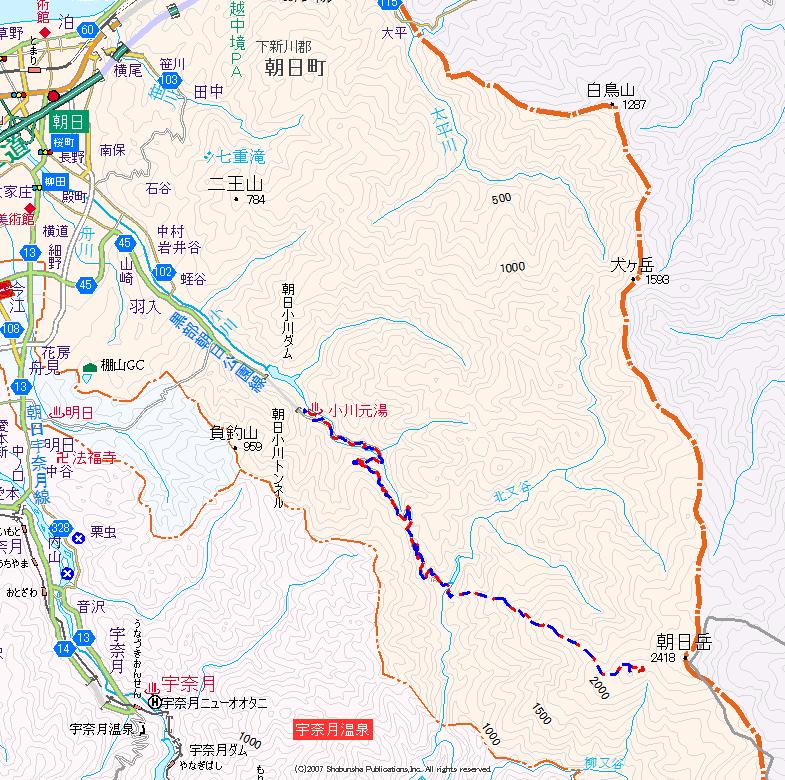

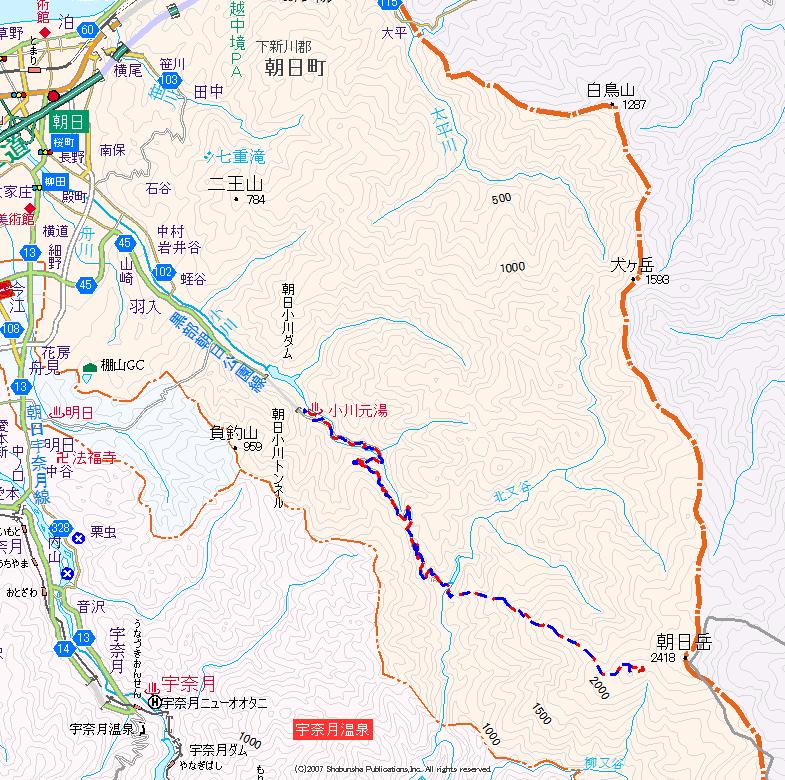

前週に左方カンテに私を連れて行ってくださったI氏が、栂海新道を親不知まで抜けると言う。入山は栂池か蓮華温泉と言う事なので、先日の御礼とばかりに、下山後の配送係を引き受けた。そこで周囲でめぼしい山を探すと、登っていない前朝日が目に入った。以前に県境稜線を縦走した時に、踏もうかどうか迷った場所なのだが、朝日町側にはイブリ山もあり、どうせ踏むなら小川温泉から上がろうと、端折って通過した場所であった。ただこの時は残雪期であり、前朝日を踏むためには条件が良かった。しかし今年の残雪は既に消え、登るには高山植物の生える斜面となっている。朝日小屋からがアプローチに一番いいようだが、小屋からは丸見えであり、針の筵状態。登るに際し、この事のみが引っかかった。

大雨の中での大猫山を終え、親不知に向けて車を走らせていた。連絡確認をと携帯電話に目をやると、そこにI氏からの着信履歴があった。このタイミングに何か起こったかと電波を飛ばすと、既に糸魚川に居ると言う。頭が混乱し、もう縦走し終えたのかと思ったのだが、実際は悪天のため縦走を断念して降りてしまったのだという。テントが雨に浮くほどの雨量であり、それにより寝袋他装備品が濡れてしまった様子であった。確かにこの日の天気は酷かった。I氏の退散も良く判る。そんなこんなで次ぐ日の配車係から外された事になった。だからと言ってお役御免だからこの場所を去ることは無く、予定通り小川温泉に向かう。

朝日小川トンネルを出て、目の前が小川温泉元湯であった。広い駐車場には、各地方のナンバーの方が多い。新館からクロークがこちらに来て、駐車を注意されるのかと思ったら、ヘッドライトが点きっ放しであった。他愛も無い世間話をしつつ、湯宿利用の詳細を聞く。見ているとカップルや、若い女性だけの利用者も多い。人気の温泉地のようだ。それから新館に隣接する不老館の方は、地元の方なのだろう、軽トラに乗った方が夕方に沢山訪れていた。昔から、労働した後でのひとっ風呂がこの湯なのであろう。そんな様子を見ながらビールを片手に明日の朝日平までのルートを頭に叩き込む。そしてパソコンを叩きながら、大猫山の写真整理と記録を綴る。もうこうなればウトウトするのを待つばかり、睡魔が襲ってくるまでにはそんなに時間はかからなかった。

早くに寝てしまったので、目を覚ましたのが22時だった。それ以降は30分毎に目を覚まし、3時に起き出して前日に買った稲荷寿司をほうばる。この稲荷寿司は水分があり食べやすい。かの「3000座おじさん」に教えていただいた速く食事を取る為のアイテムであった。荷室から自転車を下ろそうと外に出ると小雨がパラついていた。“おやっ、今日の天気はいいはずでは・・・”この時、台風の情報を知らず、寒冷前線が動きを止めているのを知らなかった。昨日のような天気では無い事を祈りつつ、サドルに跨る。

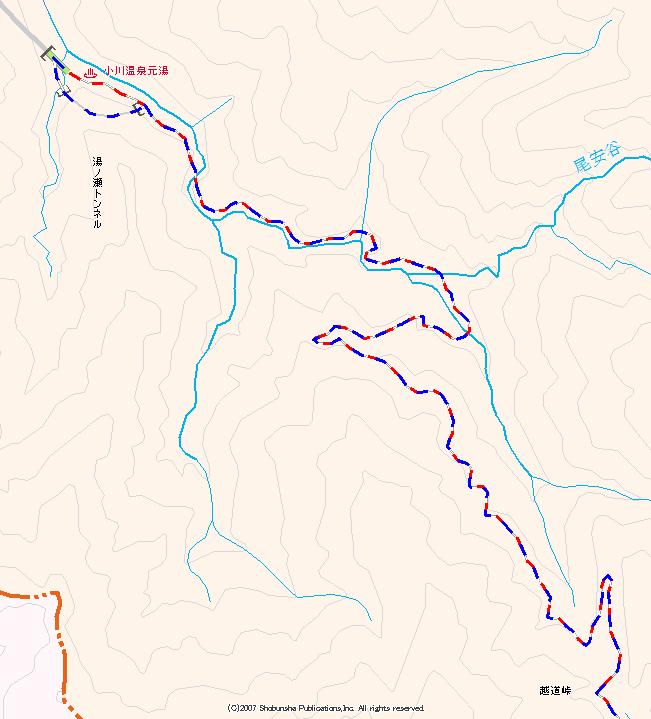

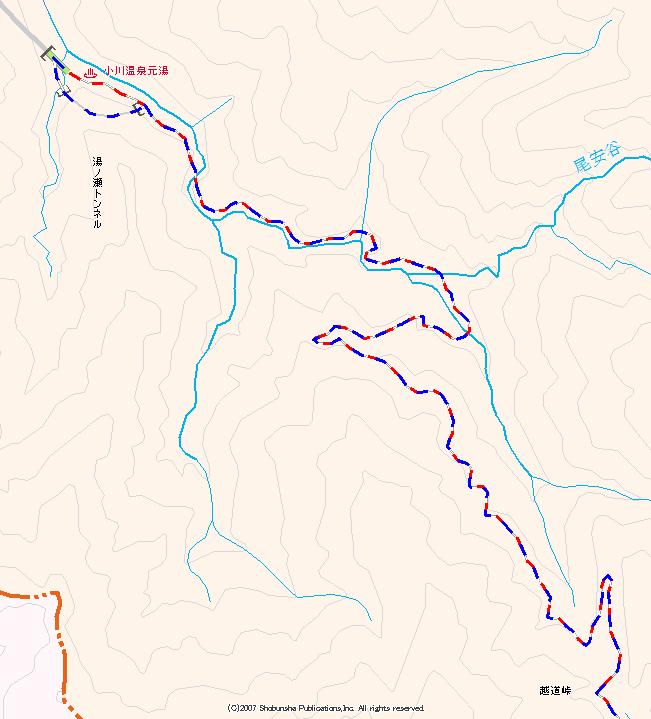

昨日到着した時に、登山口は露天風呂に行く道と同じと思っていた。朝日岳を示す道標が皆無であり、そのために「遊歩道」とあるそれを登山口と思い込んでいた。意気揚々と登り上げてゆくと、目の前にチェーンゲートがあった。これが一般車を止めているゲートかと思い、その下をくぐらせ、その先のダート林道を行く。しかしゲートから250mほど走ったか、行き止まりとなった。どうもおかしい。一度戻り、ゲートを越えてすぐにある分岐を右に入ってゆく。最初こそ何とか行けるが、タクシーが通るほどに道の状態が良くない。踏み跡らしき道幅しかないのであった。再度戻り、こうなると対岸側の道が奥まで伸びるような新道があるのではと、露天風呂の方へ行く。しかし女風呂を行止りとしてこちらも進めなかった。またまたまたゲートまで戻り、中でも一番新しい「立木観音」への道標に従い急勾配の林道を登って行く。しかしここも行き着いた先は立木観音で、そこから先への道は無かった。これで殆どの道を確認した訳であり、前途多難とはこの事であった。この立木観音からの闇夜の下りは恐怖であった。前後配分良くブレーキをかけるが、前輪が滑り出した時には谷側に落ちそうな場面もあった。また振り出しに戻り、チェーンゲート前。何度も地図を見るが、温泉を左に見て進めるよう書いてある。暗い中、ヘッドライトのみが右往左往しているので、もしホテル側で見ている人があれば怪しく思えているだろう。ましてや女性用の露天風呂まで行っているのだから・・・。もう一度この先のダート林道に入り、川側に降りていっている道も伝ってみる。しかし僅かに進んで行き止まりとなった。これで小川温泉から行けるルートの5箇所を偵察した事になった。こうなると残るは、朝日小川トンネル出口から南に上がる道が正解なのかと思えるようになった。しかし、先ほどダート林道を走りながら南側の斜面を見上げると、そこに白いガードレールが見えた。これは踏み跡らしき道幅の林道の延長線上の場所である。ズボンを濡らしながら草を分けて進んで行くと、コンクリートブロックの並べられた前に出て、そこにはトンネルが口を開けていた。どうやら地形図の実線は廃道で、湯ノ瀬トンネルが現在の道のようであった。ここまでに出発から30分経過していた。なんとも出鼻を挫かれた様な、山が「今日は休め」と言っているかのようであった。

さあやっと舗装路に乗れ、べダルを漕いで行く。今回土日の計画の中で、この自転車の時間に一番の照準を合わせていた。一番苦手な部分であり、この為に前日はスローペースを貫いた。しかしそんな努力も報われず、日頃使わない筋肉が次第に悲鳴を上げてくる。ギヤを一番軽くして漕いで行くが、いつもの通りに腰が痛み出す。それから前日から薄々感じていたが、軽い肺痛が出て来ていた。そろそろ季節の変わり目、我が気胸シーズンでもある。それらを加味して息を荒げない程度に頑張って漕ぐ。しかし自転車を押すようになるまでには、そう長くは時間がかからなかった。地面に足が着くと、こんなに歩きが楽かと思えてしまう自分が居た。ある意味、この坂を自転車で上ってしまう脚力の人を、羨ましく思ったりしていた。

前夜の500mlの「琥珀系泡立ち良好麦ジュース」が効いているのか、一気に汗が噴出してきて、日頃水をあまり欲さない私が、喉の渇きを強く感じる。しかしこの林道は、随所に水の流れ込みがあり、その欲求はすぐに満たしてくれた。雨の状態は霧雨が強くなったような感じで、ガスの中に居る事が判る。ヘッドライトが雨の粒子を映し出し、視覚からはひんやりとした感じを受ける。濡れた舗装路を上がりつつ、帰りは乾いていてくれと願うばかりであった。

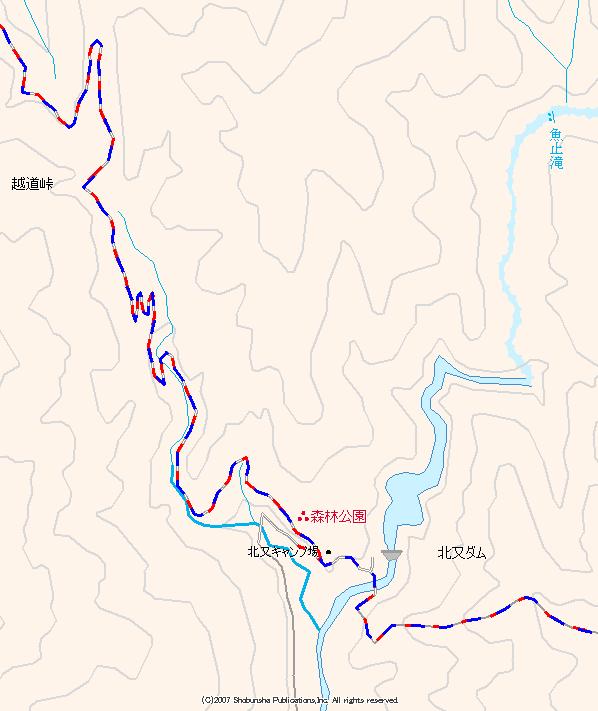

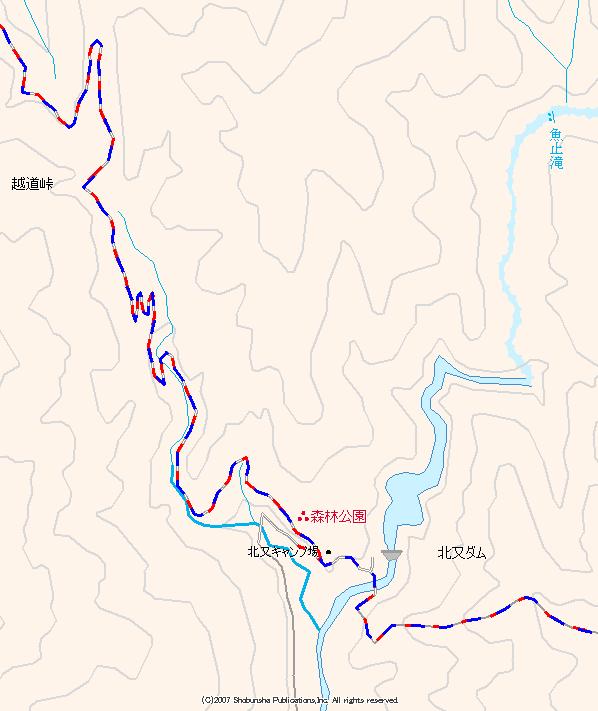

時折地図を出して車道の曲がり具合から現在地を把握、峠まではけっこうに長かった。自転車を押す楽を覚えてしまったら、以後サドルに跨る事は無くなっていた。峠から北又までをどうしようか悩んでいた。乗って降りてしまえば速いが、帰りは今と同じような登り返しとなる。山行後では、まず漕いで上がる元気は無いだろうから、間違いなく押して上がる形になる。となれば峠に自転車をデポするのが適当か。そんなことを思っていると、目の前に大きな石碑が現れた。越道峠であった。峠の東側が広場となっており、そこに草色の軽四ワンボックスが置かれていた。そして石碑のすぐ下には避難小屋も確認。この峠からは、定倉山への道があるのか、山手方向への切り開きも見られた。さて、ザックから登山靴を取り出し、スニーカーからチェンジ。峠から気合を入れてリスタートとなる。

峠から緩やかに下ると、その先がヘヤピンカーブの連続となる。そこを抜け切った所で、一台の白い軽四ワンボックスがやってきた。最初はタクシーが来たのかと思ったが、普通車なので小屋関係者なのかと思った。しかし中に乗っているのは運転手他子供二人。運転手からは、「乗っていきませんか?」と、ありがたい声を掛けられる。お言葉に甘えて後部座席に乗せていただく。話すとこの運転手は、朝日小屋で働いていた人だと言う。ちゃんと肌色の許可証も車に積んであった。さらにはこの方のお父さんも小屋番だったようで、車内にはザイル類もあり、山好きな人と判る。それから小6の女の子と小3くらいの男の子が乗っていた。まだ朝早いので、タオルケットをつっ被って眠そうにしていた。夏休み最終日で、今日が山デビューだと言う。ここを山デビューに使うのは凄いと思うのだが、やはり通行許可証がある特権で、北又までは入れればそういう事も可能かと思えた。とても優しい方で、終始話しながら2キロを進み、北又小屋の前に到着した。おおよそ30分くらいの短縮となっただろうか。北又小屋からは小屋番が出てきて、「親父さんかと思ったよ」と運転手に向けて言う。間違いなく朝日小屋の小屋番をしていた息子さんなのだろう。ここの小屋番は、「今年の入山者はかなり少ないよ」と言っていた。週末毎に雨だからだろう。ここで今回、一番気になっている事を聞いてみた。「前朝日に登っていいでしょうかね」と。すると「いいでしょう」と両名から返って来た。ただ前朝日に登って転倒した方が居るらしく、それ以降はあまり歓迎されないようだった。水の補給をし、運転手に深々と頭を下げてからイブリ尾根に向かって行く。

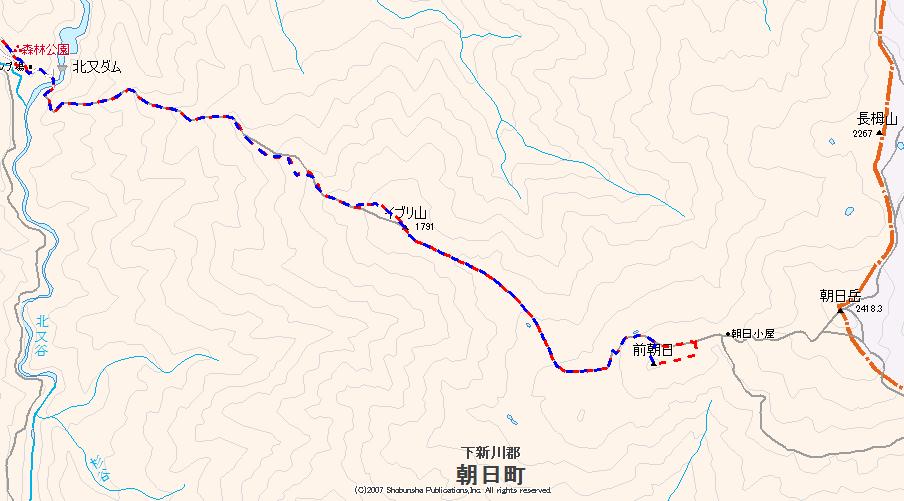

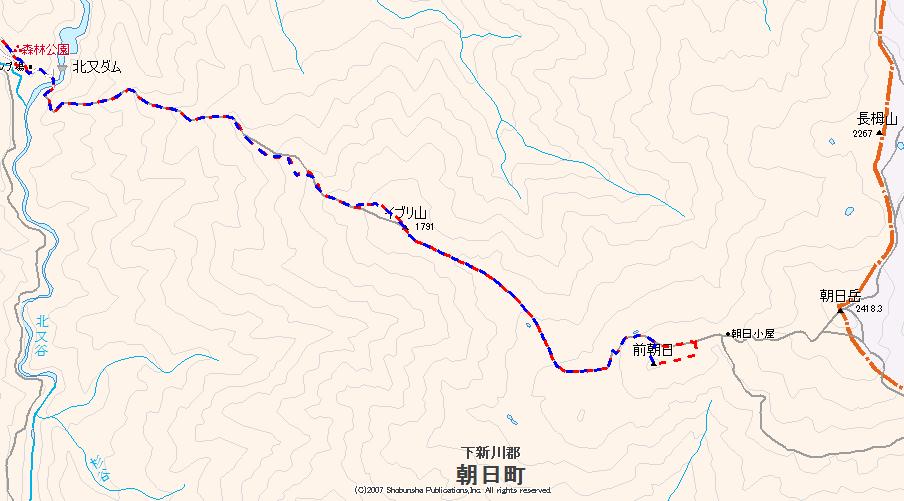

それはそうと、北又周辺の車道も分岐箇所が多く、残念ながらそこにも朝日岳(イブリ山)を示す道標はない。判っている人でないと、各分岐は迷うであろう。まあ一切無いのであり、それはそれですっきりしていて好感が持てるのだが・・・。小屋番に、「ルートはそっち」と教えられ、下って行く。コンクリート階段を降り切ると、左に北又ダムの轟音を聞きながら吊橋を渡ってゆく。その先は、至極なだらかであった。超一級の道で、これほどに良いとは思っていなかった。これなら子供が、山デビューに使っても辛くなく歩けるだろう。昨日の僅かな筋肉疲労を感じつつ、ゆっくりと上がって行く。周囲は濃いガス。時折、林道の渡し板(金属)を乗り越える音がバタンバタンと聞こえてきていた。タクシーでの入山者か、はたまた先ほどのような許可車か・・・。綺麗なブナを愛でながら上がって行くのだが、残念ながらその幹には、悪戯書きが彫られている物が多い。自然の力で自然治癒しているものもあるが、それらは痛いげな景色となっていた。

1合目に到着時、さっとガスが晴れ、先ほどの北又小屋が眼下に見えた。2合目、3合目と続くのだが、何れも展望の良い休憩適地に標柱が建てられていた。なかなか進度が上がらない。出掛けに迷って、自転車で駆け回った影響が出ているようであった。道が見つからない焦りから、各方向に無理して漕いでいたのだった。4合目を過ぎ、次が5合目。この5合目には水場があるので楽しみにしていた。でも到着してみると、水場まで5分の文字が見えた。往復10分。水場見たさは我慢して先に進む事にした。少し泥濘地も出てきて、そこに長靴の足跡が残る。登山者でなく、小屋関係者か登山道管理の人が先を行っている様だ。6合目、7合目と過ぎると、石畳の道が続く。スタート時から良く管理された道が続き、歩き易い限りであった。

だんだんとイブリ山が近づくに連れて、先の方でのエンジン音が聞こえるようになってきた。チェーンソーか草刈機の2サイクルエンジンの音であった。独り歩きが好きなのだが、時として人恋しい場合もある。ここでのこの音は、ちと安心感があった。8合目を過ぎ、9合目。ここは唯一展望の無い場所に標柱があり、分岐する旧道側がバリケードされ新道側に導いていた。荒削りの新道で、まだ鋭利ネマガリの切り口が上を向いたものが沢山あった。9合目から150mほど進んだ場所に、草刈機を持った作業員が二名居た。驚いた事に二人ともアジア系の外国の方であった。ここまで外国の方が入って労働しているのかと驚いてしまった。「旧道は崩落でもあったのですか」と訊ねるが、「新道を造ってるんです」と微妙な返答。話を聞くと朝日小屋に常駐している方々であった。普段の会話は現地の言葉で、私に対しては流暢な日本語を話されていた。この辺りになるとガスが眼下になり、僅かな日差しでも暑い。そんな中、雨具を着込んで奮闘している姿があった。ありがとうの意味を含んだ「ご苦労様」と告げ、背を向ける。

イブリ山に到着すると、ベンチに先ほどの作業員の荷物が広がっていた。大量の水と、ペットボトルの紅茶が有った。その横に沢山のパウダーシュガーと良く判らぬ粉類。先ほどの会話から薄々感じていたが、ネパールの方だったのかとそれを見て思った。県境側を見ると、上の方はガスに覆われ、その手前に前朝日が鎮座していた。その手前には大きなアップダウンがあるように見て取れる。もうひと頑張りであるが、こちらから見る前朝日は濃い緑。漕がねばならないのかと、向かうに際しちょっと不安も出て来ていた。

下降しだすと、そんなには高度を落さず登りに変わった。少し急登だが、岩場には丁寧にザイルやクサリが施してあり、安心して登ってゆける場所となっていた。進んで行くと、木道も現れ、朝日平が近い事を示していた。カライトソウの赤い穂が沢山揺れ、夏の花に変わって秋の花と、エゾリンドウやトリカブトの青色も目立っていた。夕日原付近に差し掛かると、前方から若い男女のパーティーが降りてきた。「温泉までですか」と聞くと、「北又小屋までです」と男性の方から返事がある。私との会話より女性との会話が楽しいらしく、すぐに二人の世界に入っていった。池塘が現れ、それを注意深く見ていると、オニヤンマが卵を産み付けていた。もう秋である。前朝日を右に見ながら木道を行くと、目の前に2つの赤い屋根が見えてきた。朝日小屋到着である。

小屋前には上から降りてきた5人のパーティーがあり、口をきくのが億劫なほどに疲れている方も居た。何日歩いているのか、間違いなく前日、前々日の悪天を経てここまで来ていると思われた。朝日岳を見上げると濃いガスに巻かれている。ここにザックを置いていけば40分ほどの場所だが、展望が無いのならと、ここまで来て勿体無いが進む事を諦めた。さて前朝日を目指すのだが、小屋からは丸見え状態で、雪が無い斜面なので、やはり針の筵の中を歩くような感じである。と言うのは公的には立ち入り禁止になっている。ただ北又で一応OKと言葉を戴いているので、それを気持ちの支えに登って行く事とした。そんな中でも、後(小屋)から注意が入れば、すぐ諦めるつもりでも居た。小屋からは間違いなくこちらが見えているはずである。あとは北又からこの小屋に連絡が入っているだろうから、私の行動が伝えられている事も予想できた。さあどうなるかと南進を始める。

テン場の南側に冬季用の避難小屋があり、そこに水場がある。その裏から踏み跡が奥に伸びていた。しかしその先は20mも進まないうちにうやむやになっていた。起伏のある場所で、そこにはミヤマアズマギクのピンク色が沢山見えた。この先は急斜面で、本来は西に回り込めば優しいルートがあるのだが、「見られる」時間をなるべく短くとして、急斜面を直登。この時も高山植物には十分注意し、植生の無い砂礫や岩の上を伝うように進む。登りきると、この場所にして、やや大きな池塘があった。ここは綺麗な雲上庭園のような場所であった。そして少し西側に回りこむように進み直下に。もう小屋はだいぶ下に見え、肉眼では人の存在はポツンと見えるくらいであった。山頂を目指すと、最後の最後でやや濃い笹薮が待っていた。15mくらいだが、分けて進み最高点に到達。西側は一面の笹原で背丈以上ある。南側と東側には開けており、晴れていれば後立山の山々が見渡せる場所となっていた。ちょっと窮屈な場所なので、北側に降りて、小屋を見下ろしながらしばし休憩。トランシーバーを握ると、コンテストをやっていて賑やかな声が聞こえていた。ヤキソバパンを齧り、北又で汲んだ美味しい水を飲む。無事登頂でき、喜びもひとしお。単眼鏡で小屋を覗くも、こちらを見ている目は無かった。私が思っているより、小屋側は無関心だったのかも。

下山は同じルートは取らず、真北に木道を狙って降りてゆく。当然この時も、雨の流れで出来た掘れた場所を選び、植生に気遣ってゆく。滑りやすい場所や、石がゴロゴロしていたが、立入禁止の場所であり、そのリスクは受けねばならない。そして登山道に戻ると一安心。気持ちよくコツコツとした音を響かせながら戻ってゆく。お花畑の花を一つ一つ確認するようにカメラに収める。曇天であり、いまいち発色がよくない。もう少し晴れてくれないかと、空を見上げたりもした。やせ尾根の下りになると、下から高年ハイカーが4名上がってきた。長い道のりに、お疲れの様子が伝わってきていた。

イブリ山に戻ると、先ほどの作業員が休憩中であった。営業中はずっと小屋に居るが、自転車で入って日帰りするのは、年間2~3人らしい。でもそれは朝日岳を目指す人で、前朝日を目指してきた人は初めてとの事であった。まあそうであろう。「水は要りませんか」と温かい言葉を掛けられるが、丁重にお断りをして下山となる。驚いた事に往路にトゲトゲしていた道は、綺麗に歩き易い道となっていた。草刈機だけでこれほどに出来るのかと、驚くほど良い新道が出来上がっていたのだった。登りでは、各合目間が長く感じたが、下りは速い。あれよあれよと数字が減って行った。下にくだると7合目付近から再びガスの中に入り、やや薄暗い中を闊歩して行く。朝、乗せていただいた方が何処まで上がったのかと、足跡を見るが、3合目付近から小さな足跡が確認できた。初めての登山、カンバって登ったようである。時に滑っているその足跡を見ると、微笑ましい限りであった。もうセミの鳴き声は皆無。目の前をカマドウマのような体躯のバッタが無数に跳ねる。転がっては跳ね、跳ねては転がる。なんとバランスの悪いバッタだろうか・・・。

吊橋を渡り北又小屋まで戻ると、そこには誰も居らず、ものけのから。男女のハイカーの姿も無かった。小屋番の車も無く、何かのついでに送って行ったのだろうと思えた。下山中、3合目付近で車が鉄板を踏む音が聞こえたので、それがそうだったのだろう。もう少し早くに降りればと思ったのだが、往路に乗せていただいただけでも、ありがたいと思わねばならなく、これ以上の欲は不埒でもあった。小屋前で美味しい水を飲み、力水とばかりに登り返してゆく。イブリ尾根の下りが快調だったので、意外や元気で、これなら自転車に跨っての登り返しも可能だったかと、ちと峠に自転車を置いた事を悔いたりもした。しかし歩いていると良い事もあり、逆谷の付近だったか、一筋の白く長い見事な滝を見ることが出来た。

越道峠に到着し、自転車に跨る。そして一気に下って行く。よくバイクで「風になる」というが、ここでの下りはそのものであった。カーブではハングオンしながらコーナーを攻めてゆく。こんなに楽しい時間は久しぶりであった。峠から温泉まで6.6キロほど。そこを20分かからずに降りてきてしまった。途中右手に、女性用の露天風呂が見下ろせる。その姿に一瞬見とれ、危うくガードレールに突っ込みそうな場面もあり、ヒヤッとする。最後のトンネルは真っ暗で、すぐには目が慣れずに、トンネルの壁を寄り添うように下って行った。

ゲート到着。やはり、小川温泉手前の南側ヘ上がる道が、現在の北又への道となっており、温泉前の露天風呂へ行く道は、今は廃道のようであった。自転車はゲート脇を川側に飛び出すように持ち運ばねばならなく、ちょっと嫌な感じ。そのゲートにはしっかりとした大きな南京錠がかかっていた。小川温泉に到着。あまりにも自転車が快適だったので、予定よりだいぶ早くに下山できた。本来なら、ここから親不知へI氏を迎えに行くわけであったが、冒頭書いたようにその必要も無くなり、ゆっくりと小川温泉に浸かってから朝日インターから高速に乗った。