12月18日の22時、流石に師走、忙し過ぎてヘロヘロになって職場から帰宅。いつものような週末なのだが、なんとも気分が乗ってこない。と言うのは、翌日も職場に寄らねばならなく、その為の時間の制約があるからであった。

寒波が到来しており、日本海側は凄い降雪になっている。雪で遊ぶか、雪を避けるかであるが、この日は元F1レーサーである片山さんの、富士山での事故ニュースが大きく報じられた。色んなことはさておき、こんな時期に富士に登るほどに力をつけたんだ、と思ったのが率直なところであった。残された方の捜索は翌日のようだが、既に・・・。この事により、雪山は少し躊躇したくなった。「お前は、他人に影響されないタイプだろう」と怒られるかも知れないが、何かあって、「こっちもか」と言われるのは避けたいのであった。小心者のネガティブシンキング、とでも言おうか。

こんな状況下での行き先は、気になっていた両神山の三笠山の稜線とした。ザイルを繋いで行動しているパーティーの報告もあり、少々危険な場所らしい。雪が乗った稜線がどんなものかと気になったが、当初から雪が乗った時期に行く事に決めていた。外の出来事に対してはネガティブに考えてしまうのだが、自分の行動に対してはポジティブに計画する。少々の危険度が楽しさに繋がるからであった。

6:20、かなりのスロースタートで家を出る。薄っすらと雪が路面を覆い凍っている場所もあった。慎重になっているのは私だけでなく、周囲もみなノロノロ運転。そして職場に寄って僅かな時間の野暮用をこなす。これが終わり、やっと大手を振っての休日となった。ノロノロと現地への道筋を辿る。それでも秩父エリアに入ると、降雪は無かったようで乾いた路面となった。外気温はマイナス気温だが、路面に水分が無いのでいつものようにアクセルを踏み込む。

日向大谷の登山口駐車場に到着したのが8:00。そこには9台の猟師の車が停まっていた。猟師と判るには、猟犬用のケージを乗せてある車があるからであった。どこに入ったのか、無線を入れて連絡周波数を傍受しようとするが、残念ながら声はなし。今日は、最後の二子山からは両神薄を経て薄川まで降りようと思っていた。場所を同じくしてそこに猟師が居れば、御互いに邪魔な思いをしてしまう。雪の上の足跡を見ると上流側へ向かっていた。かなり気になりつつも、悩んでいてもしょうがないのでスタートする事にした。

両神山荘の前を通過し鳥居までの間で、前から一匹の白い犬が降りてきた。私の前で立ち止まり、まるで人間のように首をかしげた。そしてそのまますれ違い、里の方へ降りて行った。この時、今日は「なにかある」と思えてしまった。登山道の上には、先を行く二人分のトレースが雪の上に残る。途中まであった猟師の長靴の跡は、途中で植林帯の方へ降りて行っていた。薄く雪の乗った滑りやすい登山道をゆっくりと進んでゆく。この先の数度の渡渉点は、かなり慎重に足の置き場を選んで渡って行った。先行している二人が、その様子が見えるような滑った跡を残している。“おお、やってるやってる”と心の中でつぶやく。すると登山道の上にホッカイロが落ちていた。手に取ると、まだ温かい。間違いなく先行者の持ち物、清滝小屋で休んでいてくれれば渡せると思い。ポケットに突っ込む。私はホッカイロを持って歩いたことは今回が初めて、ポケットに手を突っ込んでいると、かなり快適。今後も利用してみようかと思うのであった。

弘法井戸のチョロチョロトした水の流れが見えると、清滝小屋はすぐ先に現われる。ちと違和感があるのだが、トイレのファンの音が人工的な音で耳に入ってくる。小屋の中は閑散としており、足跡から先行者が休憩して行った様子が伺えた。残念ながら先行者はそこには居らず、ポケットの中のホッカイロは、そのまま利用させてもらう事になった。ここで進路を南に変え、一位ガタワを目指す。小屋からテン場に向かうルート入口には、既にここでタイガーロープが張られ通行止めを促していた。さらに先でもう一つ敷設されており、かなり廃道を意識させるものになっていた。途中から狭い谷の中に入るのだが、雪が乗りかなり不明瞭。大岩を右にして踏み跡を伝い、そのまま谷を突き上げるのかと思ったら、しっかりとしたクサリが流された登路が切られ、やや西側を伝うように続いていた。

一位ガタワには立派な祠があり、峠らしい場所になっていた。白井差への道は、タイガーロープで封鎖されていた。既に白井差登山口は閉鎖してしまったので、ここでのタイガーロープの敷設はその為となる。両神山頂側へは塞いで居なかったが、流石に辿っている人は少ないようであった。今回の私はそちらで無く、180度反対側に進む。1mほどの段差を這い上がり、東に向かって尾根に乗る。するとすぐに立派な石像が立つ。よくあるものかと最初は撮影せず通過したのだが、この先も同じような手の込んだ石像が続き、立ち止まっては見入ってしまった。

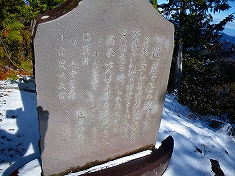

1418高点には、3体ものあまり見かけない石像が鎮座していた。ここから先で、岩場的場所があり、滑りやすい岩の上を慎重に這い上がる。するとその先の平坦地に、木材の移送用と思われる櫓が残っていた。こんな場所にと思えるような強固な残置物であり、今でも使えそうな状態で残っていた。この先の進路は、尾根上やや南側を通過して行く。道はそのまま三笠山を巻くように進んでいるが、途中から北に這い上がり、西に戻るように最高所に行く。すると今度はここに、銅製の3体のオブジェが立っていた。オブジェと言ってはいけないのかもしれないが、そう見えたのでそのまま表記する。ここは日が入らないので、人形が苦手な私には、居心地がよくない。東側に尾根を進むと、明るい高みが待っていた。ここにも石像があり、さらに石碑もある。その石碑には、ニ子山(逸見ヶ岳)の名前は剣豪の逸見太四郎からとっていることが書かれていた。三笠山での休憩は断然この東峰が良い。

三笠山からの東進は、最初が肝心。ザイルを垂らした方が無難のような岩斜面で、潅木に掴まりながら、岩を掴みながら慎重に足を下ろしてゆく。ここで注意は、潅木が枯れているものもあり、体を預けるには要確認。下に行くと、南から巻き込んできている踏み跡と合流。無理をして東に下らず、西に戻ってから往路の踏み跡に従って南を巻いて進んだ方が無難のようであった。この先はやや不明瞭な尾根南側のトラバースが続く。途中で目の前に大きな岩が現われる。ここは南を巻くのだが、その途中でストックを落としてしまい、危険な斜面を拾いに降りる。この先、最低鞍部まで下って行くのだが、ここに至るまでは尾根の南側を選ぶように進んできていたが、一つ北側の尾根にズレねばならない場所がある。南側一辺倒で行くと、岩尾根になって降りられなくなる場所があった。ゆっくりと注意しながら進路を探りたい。

エビ蔓ノ頭が近づいてくると、尾根の状態は歩きやすくなり、真っ白な雪の絨毯の上にトレースを刻んで行く。そしてそのエビ蔓ノ頭は、何の変哲も無い通過点で、気にするのは山名事典を持っている人くらいだろう。地形図でもここで高点を取っているが、あまり顕著な峰ではなかった。木々の間から、今日最後の山となるニ子山を望む事が出来る。二つの双似峰で、なかなか見栄えのするピークであった。不思議な事に、ここに至るまでに猟師の発砲音が一つもしない。「日向大谷」と言うくらいの大きな谷地形。一発でも発射すれば、それが谷全体にこだまするはず。それが無かった。猟師はどこに居るのか、居るのは判っているのに姿が見えないのは、かなり気になる部分であった。

この先は、落ち葉でふかふかの中を降りて行く。そして最低鞍部まで下りて、見上げるようにカメラを構えようと懐を弄ったが、カメラが無い。前回は先ほどのエビ蔓ノ頭で撮っているので、ここまでの間で落とした事になる。ここから長時間の探索行動となった。鞍部からエビ蔓ノ頭を2往復。それこそ猪の土坑ばりに、周囲の落ち葉を退かし、雪を掻き分けカメラポーチの赤色を探す。しかし、見つからず・・・。犬に逢った時の予感が、ここで現われた。かなりの意気消沈な状態に陥った。カメラの撮影データが、記録を書くには重要であり、それが無いのなら歩いている意味が無い。とまで思えるのだった。精神的な苦痛がドッと襲ってきた。また余計な出費で新調せねばならない事も影響していた。それでもと思い4往復。そして5往復目、雪を掻き分けていると、そこから出てきた。思わずガッツポーズ。そして恥じる事無く「ヨシ!」と声に出す。周囲が自然なので、なりふり構わない喜びようであった。撮りたかった鞍部から見上げるニ子山の絵を、喜びで手を震わしながら撮っていた。捜索に費やした時間は、70分。それでも見つけ出せた事で、時間のロスは帳消しとなる。でもでも、見つかるまでの精神的なダメージが大きかった為に、ここでかなり疲れてしまった感じであった。見つかったので足取りが軽いはずなのだが、そうでもなかったのだった。

登りあげてゆくと、リッジ状の大岩が現われる。そこでの見上げる絵は、今年見上げた、小槍の絵と瓜二つであった。こちらの方がホールドは多いが、岩の練習にはちょうど良さそうな壁となっていた。カメラを落とさなければ、少し遊ぶ余裕もあっただろうが、雪をかき、落ち葉を掘り返し、もう疲れ果てた感じで足だけが動いていた。この大岩の所は南から巻いてゆく。するとその先で、チムニー状の狭い谷部を這い上がってゆく。足場が滑るので要注意箇所。慎重にルートを選びながら登りあげると、再び尾根上に乗った形となった。そして僅かに東進すると、ニ子山の南峰に登頂となった。

東端に南側の開けた場所があり、ここからの奥秩父の展望は良い。「山火事注意」の白い看板があり、裏には登頂者の名前が書かれていた。先ほどの三笠山の石碑では、この山で逸見太四郎氏が剣術の稽古をしていたと書いてあったが、稽古が出来るような広い場所は無く、出来るとすれば、先ほどのエビ蔓ノ頭前後の方が適当であった。このまま東に行けば両見山の方へ行くのだが、辛うじての踏み跡が降りて行っていた。さあここからが問題。両見山側へ降りる選択は無いが、清滝小屋へ戻るか、北に両神薄を下るかの選択肢があった。後者は尾根と谷が複雑に入り組んでおり、ましてや降雪、氷の張っている谷もあるだろうから、それなりのリスクはある。トレースを追って戻るのが一番の安全ルートだとは判っているが、やはりここは当初の予定通り両神薄を降りて行く事にした。しかしここに来ても発砲音は聞こえてこないのであった。

少し西に戻るようにして、北側のピークに這い上がる。南側からだと岩壁が立ちはだかり、裾を舐めるように巻き込んで西から這い上がる。少し腕力の必要な場所があり、僅かな岩要素のルートであった。この北峰の山頂部には、祠の台と思しき加工した石と、なぜかレンガが置かれていた。それが一番高い石の上の置かれ、ケルンのようにも見えた。そしてここからの展望が素晴らしい。もしニ子山を目指す方が居るならば、南峰よりは、北峰に登る方をお勧めする。そしてここから狭稜を降りて行く。かなり急勾配で、潅木が無ければ恐ろしくて降りられないような角度となっていた。驚いた事に、ここを歩く人が居るようで、20m間隔ほどに赤い絶縁テープが巻かれていた。安易にそれに伝うように降りて行ったら、日向大谷側の725高点へ向かう尾根に入ってしまった。本来は1089高点に向かいたかったのだが、1250m付近から大きく北東側にルートを外し、おかしいので気づいた場所は、そこから100mほど下った1140m付近の尾根上であった。ここでの間違いの原因は、マーキングの他にもう一つあり、地形図上の1140mの肩の場所には、顕著なピークが存在していた。私の目にはそれが1089高点に見えていたわけで、この近い距離で見誤った訳であった。このまま北東に行っても良かったが、薄川と七滝沢の出合付近を狙って降りたかった為に、ここからしばしルート修正に入る。

トラバースするように少しづつ西側にルートを修正して行く。そして今度は両神薄と地形図に書かれた「薄」の北あたりで、岩峰で行き詰った。周囲の様子を見ようと岩峰に上がると、意外にも展望が良い。少し休憩とばかりにストックを置いたら、ここで手に持つ事無く出発してしまった。斜度の厳しい中を、雪に蹴り込みながら下って行き、先ほどの場所を50mほど上に見上げるような場所になって、手に持っていない事に気づいた。登りあげて取ってくる元気は無く、久しぶりの山への奉納物となった。先ほどのカメラといいストックといい、往路での白い犬の表情が思い起こされた。この先もかなり厳しかった。複雑な谷と複雑な尾根。やはり谷には氷が張っており、鈍い白さがより恐怖感を煽っていた。

何とか1089高点の南側に来ると、そこで唖然とした。次の1089高点に行くには、その間に40mほどの深い谷が入っていたのであった。今日はザイルを持っているが20m。よって降りれて10mである。ここを通過して行くには40mが2本必要であった。ただその谷の中に降りられたはいいが、1089高点に這い上がって行くにも、そこには岩壁があった。ここで完全に1089高点は捨てる事にして、新たにルートを探ってゆく。西側は急峻過ぎて選択肢に入れられず、東に下るしか方法は無かった。こうなると先ほどの間違えたと思った尾根にマーキングが続いていた事が頷ける。こちらではルートがとれないのであった。しょうがないので東に下って行くが、ここで降りられなければ、再度ニ子山まで登って清滝小屋経由で帰ろうと心に誓った。とは言え登りあげもきついので、なんとしても下に降りてゆきたい。急峻を潅木に掴まりながら慎重に降りて行く。足許は相変わらずの雪でよく滑る。アイゼンが欲しいのだが、ゴーロ帯もあり、付けて下るのも厳しい。それからもう一つ障害が現われた。主尾根を左に見ながら下るのだが、その途中途中に熊穴のような岩穴が見られた。冬眠しているのか判らぬが、足もさることながら、そういう穴を覗き込むにも慎重をきたした。奥深くに丸くなっていた形跡の場所も見られ、しっかり巣穴(熊とは限らないが)と確認できた場所もあった。それでも周辺にはシカの足跡があるものの熊のものは皆無。もしかしたらこの周辺には生息していないのかもしれない。

谷に入ったり、尾根に乗ったり、二度と辿れないような軌跡で下って行く。そして下の方に行くと、顕著な尾根に乗った。ササが繁茂する地帯が過ぎると、今度はアセビが繁茂する地帯があり、やがて薄川の流れの音が大きくしだし、下の方にキラキラとした水面が見えた。やっと降りられホッとする。最後は狙った通りの尾根末端に着き、とりあえず渡渉。登山道は北側の上の方にあったようだが、もう少し遊ぼうと思い。このまま川沿いに降りて行く事にした。何度か渡渉を繰り返すが、さほど危険な場所も無く、濡れずに進んでゆける。しかしこの沢の中でも、途中に大岩があり、巣穴らしい場所がある。またまた少し緊張しながらその前を通り過ぎる。こうなると、あまり心臓に良くないと感じ、登山道に戻るべく斜面を這い上がる。すると、旧道なのか川面より10mほど上に水平な道が続いていた。暫く伝って途絶えてしまったが、対岸にも同じような石積みがある道形もあった。作業道か、昔の登山道のようでもあった。

スギの植林帯の中を這い上がってゆくと、出た先は、日向大谷から入って最初にある山道分岐の道標の前であった。最後に勧蔵行者様の石像に頭を下げて鳥居を潜ってゆく。両神山荘まで戻ると、そこに朝の犬が居た。どうやら山荘の犬のようで、朝は単独での散歩だったようだ。「おう、無事帰ってきたか」と全てを見透かしているようにこちらを見ていた。駐車場に戻ると猟師の車は無くなっており、代わりに各地からのハイカーの車が停まっていた。

楽に思っていたが、両神薄を降りたことで、とんでもなくハードな山となった。一般的には清滝小屋からのピストンがいいと思うが、タイガーロープが張られている現在は、ここから入るのはあまり・・・。ニ子山の山頂から白井差小屋もしっかりと見下ろすことが出来た。しかし登山口が封鎖された以上、こちらのルートを辿ることは出来ない。となると四阿屋山側から尾根を伝うのがいいのか。それもあまりにもロングコースで、日帰りには適さない。どうやら近くに見えて遠い山になってしまって居るようだ。