2009年が始まり最初の三連休となった。しかし残念ながら私は日月の2連休。土曜日は低気圧に流れ込む風が非常に強く、明日日曜日はどんなものかと、その風の強さを気にしつつ仕事をしていた。月齢では日曜日が満月。夜行を含めた長駆を予定したいところだが、まだ今年もスタートしたばかりでエンジンがかからない。ましてやちと体調も良くない。でも私の場合よほどの事でない限り、山を歩きながら治癒させてしまう。医者要らずとはこの事で、山が心も体も癒してくれる場所となっていた。

目指す山は、鰍沢町と増穂町の境にある無名山とした。ここを紹介している多くには、「大峠山」と表記されている場所である。事典を見ながら面白い名前の山があると思って座標を取ると、一等三角点のあるこの山であった。もっと詰めて調べると、点名が「大峠」だそうだ。となると一般的に呼ばれている山名の方がしっくりするような気もする。でも無名山と言う魅惑的なネーミングも捨てがたい。山名問題は後回しとしてとりあえず踏んでおく事にした。

1:20家を出る。満月の明かりで周囲が非常に明るく、これが山間部に行くにつれて雪に反射し、さらに明るく感じるようであった。しかし野辺山では八ヶ岳の雪雲がそのまま流されてきており、一転して雪の中。必然的に少し暗い気持ちになるが、須玉に下りだすとその雪雲から抜け出て、再び月明かりの降り注ぐ中、ハンドルを握ってゆく。

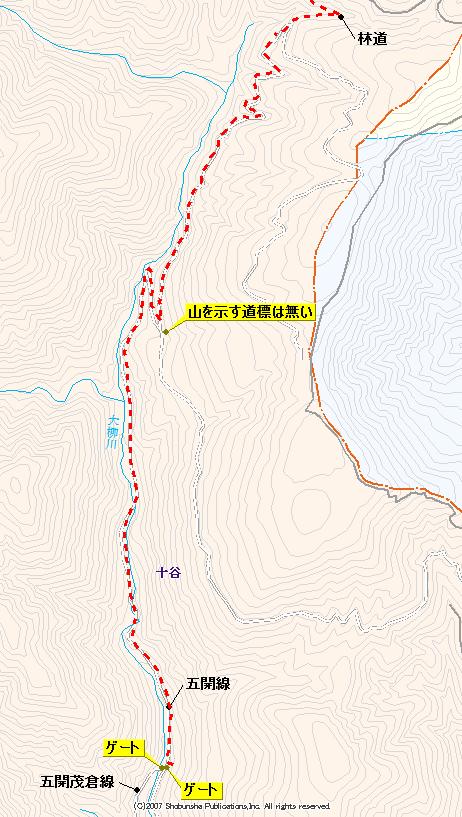

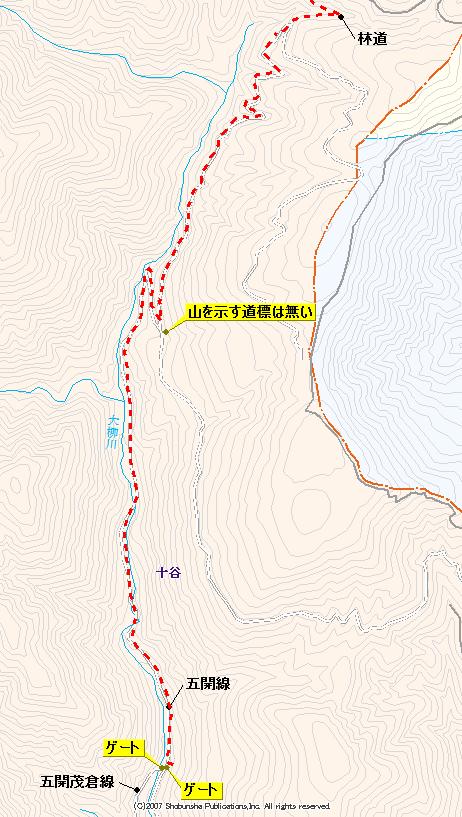

鰍沢はいつも通過点で、目的地となった事は一度も無かった。国道52号線の十谷入口から右折して、十谷地区を目指して詰めて行く。かじかの湯を右に見て3キロほど進むと集落内に入るのだが、非常に道が狭くなる。その狭くなった集落内に観光駐車場が設けられている。こんな狭い場所になぜにと思ったのだが、その先はさらに狭く、適当な駐車スペースはあまり無かった。よって集落内の駐車スペースは、妥当な場所なのであった。山梨県のサイトで事前確認すると、この先の林道は早いタイミングで封鎖されているようであった。当初から集落から歩き出すつもりで来ているので、ここから先の前進は、状況把握の為の斥候であった。地図上で見られる温泉宿までは車は行ける筈であり、その先がどれほどまで行けるかを見たかった。

「源氏の湯」を最後にその先に建物は無く、あるのは銚子口二段の滝の廃墟だけであった。その滝の場所から暫く進むと五開線のゲートがあり、ゲート手前から五開茂倉線が分岐しており、こちらも同じくゲートされていた。ゲート前には駐車余地は無い。車を降りてゲートを調べると閂には鍵がされておらず、ゲートは開けられる状態となっていた。その証拠にゲートの先の雪の上には車の轍が続いていた。しかしゲート手前の注意書きには、ゲートの先への侵入は法に触れるとの文言が書かれていた。しょうがないので戻ろうかと下りだすと、ゲートから60mほど下った場所にすれ違い余地が設けられていた。雪が除雪してあり、何とか通過の邪魔にならないように寄せる事が出来、ちょっと安易だがここに停めさせて貰う事にした。ゲート前からここまでにユーターン場所は適当な場所が無く、ゲート前で何度も切り返しをして戻ってくる事になる。4:10やっと車のエンジンを止める。すぐに歩き出したいところだが、やはり体調が悪く、しばし仮眠タイムを設けた。

5:57ゲートを越えて林道を行く。大柳川の流れの音が大きく聞こえてきていた。ヘッドライトにキラキラと空中を舞う粒子が光り、気温の低さが伺える。温度計を見るとマイナス12度となっていた。林道の上は少し凍っている場所もあるが、乗っている雪は殆どパウダースノーで、この状態ならスキー板を持ってきても良かったようだ。なにせここから登山口のある場所までは4.5キロほどある。無積雪期なら車で入れてしまうのにと、ちと苦痛に思ったりもしたのだが、山歩きに来ているのだから、歩かせてもらう事に文句を言ってはいけない。林道上の4つの橋を越え、延々と伝ってゆく。途中に五開小塚林道起点と書かれた標柱の立つ分岐があり、ここから鋭角に北側に入ってゆく。

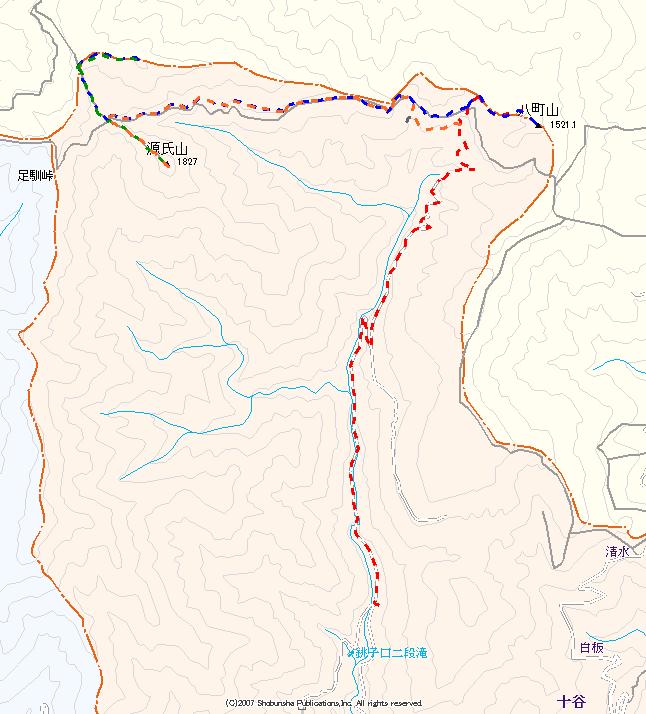

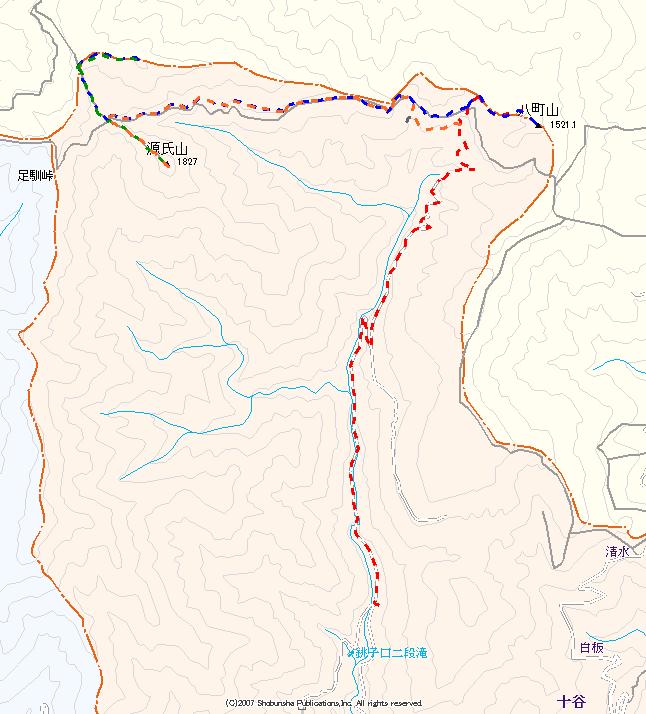

夜が明けだすと同時に前方の高みが赤く焼けだす。開けた場所がいくつかあり、歩きながら周囲の展望が楽しめる林道となっていた。地形図では1314高点の東側で、林道がヘヤピンのようにカーブしているが、現地はここから北東に向け、地形に沿うようにクネクネと林道が先に延びていた。そして源氏山登山道入口が目の前に現れても、さらに先へ伸びて行っていた。ここで迷った。この登山口入口の道標には、道標の左右が矢印となっており、ここから登っても、林道をこの先に進んでも源氏山に行くように表示されていた。だたなぜか林道へ進む側の矢印は削り取られていた。この先の林道が地形図からは追えないので未知数なのだが、もしかしたら周回も出来るのではないかと、ここで予定を切り替えた。当初は無名山と源氏山を踏んで、最後に八町山を踏む予定であったが、先に八町山を踏んで、最後に源氏山を踏む予定に切り替えた。これで標識が指す側の林道と源氏山を結びつけると、うまく周回コースも出来ると踏んだ。

登山道は九十九折に上り、すぐに出頂ノ茶屋跡と源氏山へ向かう水平道分岐となる。ここから八町山へは、分岐点から右斜め上に踏み跡が上っている。途中には数字の書かれた木の杭が点在し、それを拾うように進んで行く。すると尾根に乗り上げ、そこから尾根伝いに東に進んで行く。最初の高みから一旦下り、鞍部からその先の斜面は伐採倒木がかなり見られ、場所によっては鋭利な切り口が雪の上に顔を出していた。踏み跡が途中から判らなくなり、適当に斜面を駆け上がると、八町山の山頂に到着した。

山頂には、登山道の北側に控えめに設置された三角点があり、さらに控えめに小さな山名板がかかっていた。展望は殆どなく、やはりここは登山対象とするにはちと達成感が無い。東には出頂ノ茶屋跡へ降りてゆく道も見られた。この山だけなら周回を楽しむところだが、先があるので往路のトレールを拾って戻って行く。

先ほどの分岐箇所に戻り、今度は源氏山を目指して進んで行く。尾根の南斜面に切られた長いトラバース道である。40分ほど進むと「泉迄実測三里」と書かれた昔の石柱も見られた。まだ上にも文字があったような文字痕もあるのだが、土地勘が無くどこを指しているのか判らない。周囲の地図を見ても「泉」の付く場所が見当たらないのが残念であった。さして危ない場所は無いが、道幅は均一でなく、広くなったり狭くなったり、時に崩れていたり、梯子を設けてあったりした。一番判り辛かったのは、飯場跡の分岐直前の場所で、タイガーロープが崩落箇所を迂回させているのだが、まさかあれほどに下って、沢の中を通過して行くとは思えず、雪の乗った中では、下って行くルートが見出し難かった。沢の中から登り上げる場所も見出しずらく、上の方に対岸と同じようなタイガーロープが見えたので、斜面を這い上がると、そこで正規ルートに乗った。ここから斜面を上がって行くと、始めにゴミが散乱した場所があり、その先に飯場跡のC型チャンネル構造の小屋跡があった。山梨の廃小屋で常々思うのは、その周囲の汚い事。一番酷かったのは、滝ノ沢頭山の南東尾根末端にある小屋跡だが、ここも同じような印象であった。全ては土地柄からくる作業員の気質からなのだろう。ただ汚い汚いと言って何一つ拾わない私も、そんな事を偉そうに言える立場でもない。ここから源氏山は眼と鼻の先にあり、先に無名山を目指して北に進んでゆく。ろくに地図を見ないで来ているので、尾根を行くものと思っていたが、ここから先も長いトラバース道が続いていた。雪が乗っているので現地でよく見定めながら歩き易い場所を行くと、そのうちに道形に乗り、やはり歩き易い場所に道が切られているようであった。

トラバースが終わり笹原が見えると、そこに古い分岐道標があり、その道標の左側の肩に「大峠山←」と黒マジックで書かれていた。この先は笹を漕ぐのかと思ったが、立派な道があり、山頂方向に続いていた。一度崩落地があり、ここから倒木のある鞍部に上がり、尾根伝いに進んで行く。途中振り返ると南アルプスの主稜線が雪雲を従えながらこちらを向いていた。道が無いのは崩落地のみで、その他は雪の下の道形がしっかりと判った。山頂手前には橙色のテルモスが下がり、その場所からほんの少しで一等点の待つ山頂があった。

無名山の山頂は、もう少し展望の良い場所かと思ったが、周囲は樹木に囲まれ、辛うじて木々の間から見える程度。しかしここには一等点がある。雪の下から大きな石柱を掘り出した時は、まるで宝を探し当てたような感動があった。久しぶりに見る一等点であった。今日はグルッと西から巻き込むようにして登頂したが、八町山からならスマートに尾根伝いに登り上げてきてもこの時期はいいのかもしれない。不思議なのは、今日は全くの無風。快晴無風と言うやつで、太陽の暖かさがそのまま感じられていた。ただ外気温はマイナス14度。トランシーバーを持つ手は悴んでいた。

来た道を戻るのだが、柔らかい山容の櫛形山が目の前にあり、降りて行く方向には農鳥岳から伝付峠に続く稜線がしっかりと見えていた。丸山林道へ降りる分岐からトラバース道を戻り、飯場跡の分岐に戻る。ここから足慣峠への道は廃道のようであったが、道形は少し目で追うことが出来た。目の前のこんもりとした黒い源氏山を目指す。前半は西側の展望が良く、少し急峻になると暗い樹林帯となる。その急峻にはパウダースノーがあり足を取られる。

山頂部は広く、最初に目に入ってきたのは、自然石の石碑であった。山名標識が無いのかと先に進むと、その石碑の裏手側に山梨百名山の標柱が立っていた。ここも展望が良くない。今日は3タコである。それでもと思い東に進むと、20mほど進んで何とか木々の間から富士山を写真に納める事ができた。ここは今日の最終地点。雪の上に雨具を敷いて腰を下ろす。白湯を片手にヤキソバパンをほうばる。静かな山頂で、聞こえるのはキツツキ等の木を突く音のみ。それが5羽ほど居るので、なにか演奏会を開いているようにも聞こえ、耳心地が良い。陽の光も入り温かく、目を瞑るとウトウトしてしまうほどであった。雪が無ければ丸山林道から簡単に来れてしまうこの場所だが、下から歩き上げて来るとそれなりに充実感がある。この陽の光と演奏会は、自然のもてなしなのだろう。しかしながら登山道入口で書かれていた源氏山と詳細不明の林道とを結びつける道標はここには無かった。途中のトラバース道にも下降するような道形は無く、やはり「削られた」事が正解なのか。雪があるのでこのまま南東に尾根を下っても良かったが、大柳川には流れがあり、渡渉も大変なので無難に往路を戻る事とした。銀マットがあれば普通に昼寝が出来るほどに温かく、長居をしたかったが、既に12時を回ってしまっていた。車までは8キロほど歩かねばならないし、あまり悠長な時間を過ごしておられず、下山となる。

何度かスリップしながら雪まみれで降りて行く。大柳川支流に降り立ち、再び九十九折を登り上げトラバースルートに乗る。私のトレールを鹿が利用したようで、いくつも新しい踏み跡が増えていた。今日はスズを鳴らさずに歩いているので、周囲のシカも逃げずに居てくれ、目を楽しませてくれていた。八町山に駆け上がった分岐から500mほど西の場所で、下っている道形があり伝ってみる事にした。下には林道も見えていた為に、安全と思って下降を始めた。暫く明瞭な道だが、林道直上で草つきの急峻となった。3mほどの斜面なのだが、これは雪があったからシリセードで降りられたが、無かったら少しいやらしい場所となる。林道に降り立ち、下からは降りて来た道を目で追う事は出来なかった。しかしトラバース道からは明瞭な道で降りて来れてしまう。林道に降り立つ場所に梯子を設置するか、上の下降点をタイガーロープで塞ぐかした方がいいだろう。林道を少し伝うと、朝に取付いた源氏山登山道入口の道標の場所に戻った。

林道をスキーで滑るかのように、高速で闊歩しながら降りて行く。すると新しい轍が途中まで入ってユーターンしていた。それを追って行くと、地図のヘヤピンカーブの場所から東側に入って行っていた。おそらく猟師なのだろうが、この事は無線を傍受していたので、上に居る時から存在は判っていた。この時期のトランシーバーは、猟師の存在を察知するのにこんなに使えるものは無い。信号が強く入ればそれだけ近い場所に居る事となり、注意度も上げてゆく。途中にあるカーブミラーに自分の顔を映すと、今日一日だけで、けっこうに赤く焼けていた。この好天、この雪の照り返しなら当然か。途中からはしっかりと先ほど居た源氏山が見えている。既に見上げるような場所になっているのだが、人間の足とは凄いものだとつくづく思う。

長い林道に股関節が疲れだした頃、やっとゲートに到着。車まで戻ると屋根やボンネットの上には、木々から落ちたエビの尻尾が沢山乗っていた。

戻る