丂

丂愭偩偭偰偼僜僼僩僋儕乕儉偺戝儊乕僇乕偐傜惡偑偐偐傝丄摉俫丒俹傪嵹偣偰捀偗傞帠偵側偭偨丅偳偙偱偳偆昡壙偝傟傞偐敾傜側偄偲巚偭偰偄偨傜丄崱夞偼彈惈偽偐傝係柤偺僌儖乕僾偐傜僈僀僪傪偟偰梸偟偄偲惡偑偐偐偭偨丅偟偐傕偦偺僌儖乕僾撪偺傎偲傫偳偺曽偼嶳傪曕偄偨帠偑柍偄偲尵偆丅巹偺曕偒曽偑柺敀偦偆偵巚偊偨偺偐丄埶棅偵帄偭偨宱堒偙偦暦偐側偐偭偨偑丄堦寧埲忋慜偐傜擔庢傝偑寛傔傜傟丄偍婅偄傪偝傟偰偄偨丅僀儞僞乕僱僢僩偲偼偄傠傫側峀偑傝偑弌棃傞傕偺偲姶怱偡傞偺偩偑丄棅傑傟偨偺偼懠恖帠偱側偔巹偑摉帠幰丄偪傚偭偲恊恎偵側偭偰懳墳偣偹偽側傜側偐偭偨丅

丂

彮偟曕偄偨帠偑偁傞曽側傜婥偑妝側偺偩偑丄慡偔偺弶怱幰偲側傞偲丄偙傟傑偨崲偭偨丅偟偐傕係恖嫃傟偽丄偦傟偧傟偺懱椡傕堘偆偩傠偆偟丄懌偑懙傢側偄帠偼梊應偱偒傞丅偦傫側拞偱丄嶳偺妝偟傒傪怉偊偮偗偰丄師偵宷偑傞傛偆側嶳峴偵偣偹偽側傜側偄丅偲尵偆偐偟偨偄丅奺僄儕傾偺抧恾傪尒側偑傜丄帺暘偺嶳峴埲忋偵恀寱偵応強慖傃傪偟偨丅偟偐傕斵彈傜偐傜偼堦偮拲暥偑擖偭偰偍傝丄乽嶶嶔乿偱側偔乽嶳搊傝乿傪偟偰梸偟偄偲尵傢傟偰偄偨丅偙偺拲暥偑柍偗傟偽丄彈惈側偺偱彮偟寉傔偺応強傪慖傇帠偵側偭偨偑丄偟偭偐傝曕偗傞応強傪梡堄偣偹偽側傜側偐偭偨丅

丂

丂帺暘帺恎偱傕乽嶳搊傝乿偺奣擮偑偳偙傜曈偵拞怱偑偁傞偺偐傛偔敾傜側偐偭偨丅敧儢妜偺僺儔僞僗廃曈丄拞傾偺愮忯晘丄屻棫嶳偺墦尒旜崻側偳傪岓曗偵忋偘偨偑丄堦媺偺摴偼妝側摴偑懡偄丅偟偐偟嶳搊傝偺妝偟偝偼丄僗儕儖傗彮乆偺崲擄偵偁傝丄払惉姶偼廤拞偟偨帪娫偺挿偝偵斾椺偡傞偺偱偼側偄偐丄偦傫側帠傪巚偄丄扟愳妜偺杒懁偺戝尮懢嶳傪慖傃弌偟偨丅堦杮嫶丄僓僀儖偵揱偭偰偺搉徛丄媫搊丄岲揥朷丅崱夞偺梫朷偵傕偭偰偙偄偺応強偵巚偊丄偙偺応強偱搊嶳寁夋彂傪斵彈傜偵採弌偟偨丅偟偐偟慜擔偺搚梛擔丄梻擔偺塉偑梊曬偝傟偰偄偨丅搉徛偑偁傞偺偱丄棳愇偵弶怱幰偵偼崜偲戝尮懢嶳偼捈偖偵庢傝傗傔偨丅揤婥偵偦偭傐傪岦偐傟丄傑偨暿偺応強傪扵偝偹偽側傜側偔側偭偨丅攡塉偩偐傜偟傚偆偑側偄偲傕尵偊傞偺偩偑丄偙偙偱拞巭偲尵偆慖戰傕偁偭偨丅偟偐偟塉揤寛峴偱椙偄偲偺帠偱丄僐乕僗偑懡偔椪婡墳曄偵儖乕僩慖傃偑弌棃傞拞忦懞偺拵憅嶳偵寛掕偟偨丅

丂

丂俆丗俁侽廤崌応強偵奆偑廤傑偭偨丅僓乕僓乕崀傝偺塉偺拞丄乽塉嬶偼戝忎晇偱偡傛偹乿偲暦偔偲丄堦墳乽戝忎晇偱偡乿偲曉摎偑偁偭偨丅偟偐偟拞偺堦恖偐傜丄乽巹丄幍暘悺偺塉嬶側傫偱偡乿偲尵偆丅乬壗偱塉嬶偱幍暘悺乭偲巚偭偰椙偔暦偔偲丄億儞僠儑僞僀僾偺傕偺偺傛偆偱偁偭偨丅傑偁柍偄傛傝儅僔偱丄偍偦傜偔崱擔偺塉偱偺忲傟偱丄偙傫側応崌巊偊傞偐偳偆偐丄帺暘偱懱姶偱偒傞偩傠偆偲巚偄栙偭偰偄偨丅偨偩丄偦傟偵傛傝嶳傪寵偄偵側偭偰偟傑偆偲傑偢偄偺偩偑丒丒丒丅幍晹悺偱徫傢偣偰傕傜偭偨偺偩偑丄偝傜偵乽偙傟抝暔側傫偱偡乿偲尵偆丅乽偊偊偭乿偲傑偨傑偨傃偭偔傝丅乽忋偼偄偄偗偳丄壓偼偁傝傑偡偐乿偲暦偔偲丄僯僐僯僐偟側偑傜乽偙傟俁侽侽墌偩偭偨傫偱偡乿偲枮柺偺徫傒偱尒偣偰偔傟傞丅偄傗偼傗嶳壆偨傞傕偺丄偙偺偔傜偄偺摴嬶偵屌幏偟側偄僶僀僞儕僥傿乕偑昁梫偩偲丄弶怱幰偺曽偵巚偄抦傜偝傟偨傝傕偡傞偺偩偭偨丅

丂忋怣墇摴偵忔偭偰價儏乕儞偲傂偲偭憱傝丅峏忹偱崀傝偰丄導摴俈俈崋偐傜崙摴侾俋崋偵擖傝丄嶚暯僩儞僱儖搶偐傜導摴俁侾崋偵忔偭偰拞忦僩儞僱儖偵愽偭偨傜丄惣懁弌岥偱塃愜乮杒恑乯偟偰丄偁偲偼係俆俀崋偱尰抧傑偱堦杮摴丅宱楬偵偼乽傗偒傕偪壠乿偲乽壒妝摪乿偺埬撪娕斅偑柍悢偵偁傝丄柪偆帠偼側偄丅僐乕僗忣曬傪巚偄晜偐傋側偑傜丄偳偺儖乕僩傪扝傞偐擸傒側偑傜僴儞僪儖傪埇偭偰偄偨丅偙偺塉偺拞偩偲丄埨慡偱柍擄側偺偼晄摦戧僐乕僗丅偨偩丄埨慡備偊偵柺敀傒偑柍偄傛偆偵巚偊偨丅傕偆彮偟嬞挘姶傪帩偨偣傞儖乕僩偲偟偰娾堜摪僐乕僗偑偁傞丅寢嬊偙偙傪搊傝偵巊偆帠偵偟偨丅搊嶳岥偵峴偔嵟屻偺暘婒偵偼丄拵憅嶳慡懱傪帵偡戝奣擮恾偑偁傝丄儖乕僩攝抲偺條巕偑偟偭偐傝撉傒庢傟偨丅偦偙偐傜侾僉儘傎偳杒偵恑傓偲丄娾堜摪僐乕僗偺搊嶳岥偑偁偭偨丅挀幵梋抧偼丄撿懁偲搶懁偵奺侾戜傎偳偺楬懁梋抧偑偁傝丄搶懁偺僇乕僽儈儔乕偺強偵婑偣傞丅塉偼埶慠偲崀傝懕偒丄偡偖偵塉嬶傪拝崬傫偱弨旛偲側傞丅孋偺敍傝曽偐傜嫵偊偰傗傝丄偙傟偱尒偐偗偼偄偭傁偟偺僴僀僇乕廤抍偲側偭偨丅幍暘悺偺億儞僠儑傕偍斺業栚偲側傝丄擌傗偐偵僗僞乕僩傪愗傞丅

丂搊嶳岥偐傜擖嶳偟丄怳傝岦偒側偑傜奺恖偺懌偺弌偟曽傪娤嶡偡傞丅偦傟偐傜忋懱偺巊偄曽丅嵟弶偼奆摨偠傛偆偵偓偙偪側偄偑丄俆暘傎偳偱慺偺忬懺偑尒偊弌偟偰偔傞丅娾堜摪娤壒傊偺摴傪嵍偵尒偰丄嶨憪偱暍傢傟偨搊嶳摴傪彮偟峴偔偲戲傪搉傞丅悈傪摼傞偺偼偙偙偑嵟廔偲側傞丅偦偟偰偙偺愭偵崅掅嵎俁倣傎偳偺曵棊抧偑偁傞丅塉偱偐側傝妸傝丄巹偱傕寵側応強偵巚偊偨丅僐乕僗庢傝傪儅僘僢僞偐偲巚偭偨偑丄奆儚乕儚乕僉儍乕僉儍乕尵偄側偑傜搊偭偰偔傞丅偟偐偟妝偟偄偲尵偆傛傝偼丄乬偙傫側応強傪曕偐偝傟傞偺偐乭偲旝柇偵僽儖乕側婥帩偪偱偁偭偨偵堘偄側偄丅塉偼嫮偔側傞偽偐傝偱塉嬶偼扙偘偢丄撪懁偐傜偼曕峴嫍棧偵斾椺偟偰娋偑暚弌偟偰偔傞丅俁柤偼僑傾偺塉嬶偩偑丄幍暘悺億儞僠儑偼崜偄忬懺偩傠偆丅敾偭偰偼偄傞偑丄偦傟傪偁傑傝尵偭偰偼儅僀僫僗岠壥偲栙偭偰偄偨丅

丂嬨廫嬨愜傪孞傝曉偡傛偆偵側傞偲丄摴傕埨掕偟側偩傜偐偵側傞丅彮偟嫲晐姶偑榓傜偄偩傛偆偱丄屻偐傜偺榖偟惡傕擌傗偐偵側傞丅偨偩丄傗偼傝椡偺嵎偑擛幚偵尰傟偰偟傑偄丄彮偟僷乕僥傿乕偑挿偔側偭偰偟傑偭偨丅戝屢傪巭傔偰丄僺僢僠曕峴偵愗傝懼偊偰僐僣僐僣偲搊偭偰備偔丅曕偗傞曽偺帇妎偵偼巹偺曕峴偑戲嶳懌傪弌偟偰偄傞偺偱偟偭偐傝曕偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞偼偢丅堦曽彮偟抶傟偰偄傞恖偵偼恑搙傪抶傔偨偺偱拝偄偰棃傞偺偑妝偩傠偆丅偙偺傛偆偵慡偰偺曽傪枮懌偝傟傞傛偆婥尛偄側偑傜恑傫偱峴偔丅儂僂僠儍僋僜僂偑壴傪悅傟丄僊儞儕儑僂僜僂傕婄傪弌偟偰偄偨丅偦傟傜嶳栰憪傪夝愢偟側偑傜曕挷傪崌傢偣偰備偔丅旜崻偵忔傝丄搊嶳摴偑娚傗偐偵側傞偲丄棟憐揑側娫妘偺抁偄僷乕僥傿乕宍忬偲側偭偨丅彮偟敄偔傜偄庽椦懷傪峴偔偺偩偑丄僈僗傕悅傟崬傔丄屻偺惡傕偟側偔側傞丅奆摨偠傛偆偵晄埨偵側偭偰偄傞傛偆偩偭偨丅僗僞乕僩偐傜侾帪娫偱媥宔偲偟偰偄偨偑丄嬐偐偵帪娫撪偱偼彫拵憅偵撏偐偢丄傕偆彮偟偲婃挘偭偰傕傜偄嶳捀傪栚巜偡丅

丂搊嶳岥偐傜俇俈暘丄弶怱幰偲偟偰偼傑偢傑偢偺帪娫偱戝塛恄幮慜偵摓拝偟偨丅幮揳偺墱偺曽偑崅傒偵側偭偰偍傝丄偦偙偵乽彫拵憅乿偲彂偐傟偨戝偒側昗幆偑棫偭偰偄偨丅幮揳偺慜偵栠傝丄偙偙傑偱偺條巕傪恞偹傞偲丄堦恖偑乽僩儗僢僪儈儖偵忔偭偰曕偄偰偄傞姶偠乿偲尵偭偨丅乽偳偆偄偆堄枴偱偡偐乿偲恞偹傞偲丄乽曕偄偰傕曕偄偰傕拝偐側偄姶偠乿偲尵偆丅敾傝傗偡偄傛偆側敾傝擄偄條側椺偊偩偑丄弶傔偰嶳傪曕偔恖偵偼偦偆姶偠傞偺偐偲丄慺捈偵庴偗巭傔偨丅偠偭偲偟偰偄傞偲懱偑椻偊偰偟傑偆偺偱丄俇暘傎偳偺媥宔偺屻丄拵憅嶳傪栚巜偡丅

丂僐儖傑偱堦婥偵壓崀偟偩偡丅屻傪尒傞偲丄搊傝偺嬝擏巊偄偐傜丄壓傝傊偲偡偖偵偼愗傝懼偊傜傟側偄傛偆偱丄偐側傝怲廳偵壓偭偰棃偰偄偨丅偦傟偱惓夝偱偁傞丅偦偟偰拞娫偺僺乕僋傪墇偊傞偲丄偙偙偐傜妀怱晹偱巄偔嵔応偑懕偔丅屻偐傜乽尒偰尒偰丄偙偺愭丄尒偊側偄傛乿偲媫幬柺傪擿偒崬傒側偑傜尵梩偵偟偰偄偨丅偙偺儖乕僩偵擖偭偰偺弶傔偰偺壓傝売強偱偁傝丄怲廳偵壓偭偰傕傜偆丅偦傟傪尒側偑傜奺恖偺壓傝偺僙儞僗傪娤嶡丅壓傝偼墲楬傪栠偭偰偼偮傑傜側偄偲丄彫拵憅僐乕僗傪巚偭偰偄偨丅媫幬柺偺楢懕側偺偱丄峴偗傞偐偳偆偐晄埨偱偁傝丄偙偙偱條巕傪傛偔尒偨栿偱偁偭偨丅師偵搊傝偵擖傞偲丄僠僃乕儞傪埇傝側偑傜偺榬椡傪巊偆応強偑楢懕偡傞丅塉偱懌応偑僣儖僣儖偱偁傝丄尒杮偱偁傞巹偑妸偭偰偟傑偭偰偄傞忬懺偱偁偭偨丅搊傝偵擖偭偰俀杮栚偺嵔偺強偑彮偟峳傟偰偄偰丄彈惈偵偼懌忋偘偑恏偄抜嵎偺傛偆偱偁偭偨丅偙偺媫搊傪夁偓傞偲丄彫拵憅僐乕僗偺壓崀揰偑偁傝丄彮偟斏栁偟偨栰憪傪暘偗側偑傜恑傓偲丄堦婥偵帇奅偑奐偗偨丅

丂拵憅嶳搊捀丅偪傚偆偳俀帪娫偱摓拝丅師乆偵摓拝偟丄娊惡傪忋偘傞丅彮偟嬯楯偟偨暘丄婌傃傕傂偲偟偍偺條偱偁偭偨丅僈僗偱慡偔揥朷偼側偟丅尦棃揥朷偑椙偄応強偩偗偵偙偺晹暘偼巆擮偩偑丄偦偺戙傢傝偵嶳捀偱偼鉟楉側僣僣僕偑栚傪榓傑偣偰偔傟偰偄偨丅塉偼埶慠巭傑偢丅惣懁偵搶壆偑偁傞偺偱丄偦傟傪棅傝偵塉廻傝偟偨偄偲偙傠偩偑丄偐側傝嫍棧偑偁傝丄偙偙偼変枬偟偰傕傜偆偟偐側偐偭偨丅偁傑傝姦偔側偐偭偨偺偑岾偄偩偭偨丅偦傟偱傕奆偢傇擥傟丄搾傪暒偐偟僐乕僸乕傪擖傟丄楯傪偹偓傜偆丅堦弖僈僗偑庢傟丄汬幪嶳偑巔傪尰偟丄偦偺偪傚偭偲偟偨挱朷偵傕娊惡偑忋偑傞丅塤偑懌偺壓偵偁傞偙偲偱偝偊丄弶懱尡偺傛偆偱偁傝丄偟偽偟姶摦偝傟偰偄偨丅乽怘帠傪乿偲尵偭偨偑丄旀楯偑嫮偔暊偑嬻偐側偄傛偆偱偁偭偨丅尵偭偰偄傞堄枴偼椙偔敾傞丅傛偭偰旀傟偺搙崌偄傕攃埇弌棃偨丅偦傫側夛榖傪偟側偑傜傕壓嶳楬傪偢偭偲峫偊偰偄偨丅彫拵憅僐乕僗傪峴偗傞偐丄崱傎偳偺僐乕僗傪栠傞偐丅塉偼彮偟彫峃忬懺偵側傞帪傕偁傞偑丄崀傝巭傓傎偳偵偼側傜側偄丅媫弒旜崻偱偁傝丄媟椡偲儘乕僾傪捦傓榬椡偑昁梫偵側傞丅偨偩棅傕偟偐偭偨偺偼丄晄巚媍偲奆偝傫榬椡偑偁傞丅側偤側偺偐偲峫偊傞偲丄奆偝傫娕岇巘偝傫偱偁傝丄姵幰偝傫傪巟偊偨傝婲偙偟偨傝偱榬椡偑嫮偄偺偱偁偭偨丅偙傟側傜峴偗傞偐丄偲搶偵壓傝偩偡丅

丂彫拵憅僐乕僗壓崀揰偐傜撿偵壓傝偩偡丅儖乕僩忋偺戂傓偟偨娾偑椙偔妸傝丄怲廳偵懌応傪扵傝側偑傜崀傝偰備偔丅壓傝偩偟偰俆暘傎偳偡傞偲儘乕僾傪棳偟偰偁傞媫弒旜崻偲側傞丅懌応偑妸傝丄変側偑傜堷偒曉偦偆偐偲巚偭偨偑丄屻偐傜偼尦婥偵崀傝偰偔傞丅彮偟偺僗儕僢僾傕丄僉儍僢僉儍妝偟傫偱偄傞傛偆偩偭偨丅偙偪傜偑巚偆傎偳偵婋尟搙偼姶偠偰偄側偄傛偆偩偭偨丅媫壓崀傪廔偊僐儖偵崀傝棫偪丄嵞傃嬐偐偵搊傞偲丄傑偨偦偺愭傕僞僀僈乕儘乕僾偑懕偔丅巄偔偙偺儘乕僾偺媫壓崀傪楢懕偟偰偄傞偲丄傆偲婥偯偄偨帪偵偼丄屻偐傜棃傞奆偝傫偑偄偭傁偟偺搊嶳壠偵尒偊傞傛偆棅傕偟偔側偭偰偄傞丅偁偐傜偝傑偵搊嶳岥傪僗僞乕僩偟偨帪偲偼堘偭偰偄傞丅峳椕朄偩偑丄抁帪娫偱嶳偵弴墳偟偨傛偆偱偁傞丅僙儞僗偑椙偄偲傕尵偊傛偆偐丅偦傟偱傕曵棊抧偺捠夁偼嵶怱偺拲堄偱僒億乕僩偟側偑傜捠夁丅

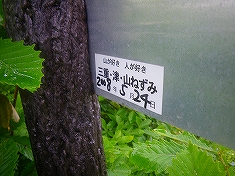

丂偙偺儖乕僩偼墿儁儞僉偱栘偵彂偐傟偨暥尵偑懡偄丅堦斣柺敀偐偭偨偺偑丄侾侾俆侽倣晅嬤偵偁偭偨乽倀俥俷寠乿偲彂偐傟偨暥尵丅妋偐偵孍抧偑偁傞偺偩偑丄偦傟偑扽從偒偺寠偵尒偊偨偺偼巹偩偗偐丅搑拞儈僘僫儔偺栘偺壓偵僽儘僢僋峔憿偺釱偑偁偭偨丅嶳偺恄偩偲巚偭偨偺偩偑丄壓嶳屻妋擣偡傞偲拵憅恄幮偺墱幮偲偺帠偱偁偭偨丅偙偺愭偼嵟屻偺儘乕僾売強傪捠夁偟丄偦偺愭偐傜娚傗偐側摴偲側傞丅旜崻傪偼偢傟搶懁幬柺傪嬨廫嬨愜傪愗傝側偑傜崀傝偰備偔丅懌嫋偱偼戲嶳偺傾僇僈僄儖偑挼偹偰偄傞丅塉傪婌傫偱偄傞傛偆偱偁偭偨丅嵍壓偵曑憰楬偑尒偊丄偟偽偟偱抧嫗尨拵憅恄幮偵摓拝丅嫬撪偼儗儞僎側偳偑惗偊丄傗傗烼憮偲偟偨庘傟偨姶偠傪忴偟弌偟偰偄偨丅塉傕忋偑傝丄擥傟偨塉嬶傪扙偓丄傗偭偲憉夣姶偑摼傜傟傞丅俆暘傎偳偺媥宔偺屻丄嶲摴偺奒抜傪壓傞丅壓傝偒傞偲曑憰椦摴偵忔傝丄嵟弶敾傜偢嵍偵恑傫偱偟傑偭偨丅娾堜摪偺曽妏偑偦偺曽岦側偺偱丄偰偭偒傝摴偑懕偄偰偄傞偲巚偭偨偺偩偑俀侽侽倣傎偳偱峴巭傝偲側傝堷偒曉偡丅曑憰楬傪偳傫偳傫偲壓傞偲丄懞棊撪偵擖傝奺暘婒偵偼偟偭偐傝偲偟偨摴昗偑偁偭偨丅偦偙偵偼娾堜摪搊嶳岥偺昞帵傕尒傜傟丄埨怱姶偑憹偡丅栢惗偺暘婒偵偼巕媿傕嫃傝丄寉偔側偱偰傗傞偲戝偒側儀儘偱娊寎偝傟偨丅懞撪偼壗廫擭傕僞僀儉僗儕僢僾偟偨偐偺傛偆側宨怓偱偁傝丄摿偵榤傪崿偤崬傫偩搚暻偺搚憼偑栚傪堷偄偰偄偨丅戝屢偱曑憰楬傪壓偭偰峴偔丅

丂挬偵尒偨拵憅嶳偺戝娕斅慜偱奆傪媥宔偝偣偰偄傞娫偵丄侾僉儘傎偳搊傝忋偘幵傪庢傝偵峴偔丅塉偑堦揮偟丄恀壞偺懢梲偑弌偰偒偨丅傕偆彮偟懍偔偵岲揤偵揮偠偰偔傟偰偄偨傜偲巚偭偨偺偩偑丄偙偺弸偝偺拞偵曕偔偺傕尩偟偄偐偲傕曕偒側偑傜巚偊偨丅偦偟偰娾堜摪僐乕僗搊嶳岥摓拝丅偡偖偵幵傪崀傠偟丄戝娕斅慜偱奆偝傫傪廍偆丅偦偟偰堦楬乽攡栘峼愹傗偒傕偪壠乿偝傫傊丅搾揳偵峴偒業揤偵弌傞偲丄暻墇偟偵擌傗偐側暦偒側傟偨惡偑暦偙偊偰偒偨丅壓嶳屻帪娫偑抁偄堊偐丄梋塁傪堷偒偢傝側偑傜丄乽偁偺嵔偺応強偑乿乽偁偺儘乕僾偺応強偑乿偲丄彮偟嫽暠婥枴偵岅傜偭偰偄偨丅妝偟偦偆側條巕偑夛榖偐傜揱傢傝丄偦傟傪暦偄偰偙偪傜傕埨揼偟偨丅

丂塉揤偱偁傝偳偆側傞偐偲巚偭偨偑丄帠屘傕柍偔丄廔傢傝椙偗傟偽慡偰儓僔偲側偭偨丅

丂

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂