低気圧の通過に伴う大荒れの土曜日となった。嫌な事に週中から背筋が痛み、山に行こうか行くまいか進退を悩んでいた。一日待てば日曜日は晴れ模様でもあり、土曜日は休養日に、とも思っていた。でも、体の不調は山で治せば良いし、悪天も自然。結局天気などはどうでも良いのであった。

昨年、庚申山からの尾根を狙う時に地形図を眺めていたら、ふと袈裟丸山の所に「しょう肩体」の文字が加わっているのを見つけた。以前は「袈裟丸山」と、その山塊全体を示すような表記のみであったが、新たに「中袈裟丸」と「後袈裟丸」と加わった。地形図からは西側の高点を指している事が読み取れ、これは登っておかねばならない。300名山の袈裟丸山としては、前袈裟丸山ないし後袈裟丸山を有効としているようだが、正確さを求めるハイカーは1961高点の袈裟丸山を踏んでいる。そんな中、私にとってこの袈裟丸山は曰く付きの山で、2002年7月、出かける時にエアリアマップ(1999年)しか持たずに出かけてしまった。なんとそこには後袈裟丸山の場所に標高を「1961」と表記してあり。あまり考えずにそこを最終地点としてしまった。要するに後袈裟丸山までしか踏んでいないのであった。今回はこの辺の蟠りを払拭するべく挑む事とした。

3月、流石に雪がまだまだある時期である。ましてや荒れた天気で上は吹雪であろう。色々ルートを模索する。群馬側からの3コースが最初に目に入るが、一度伝っているのであまり面白みが無い。少し西側になるが、沼田側の根利牧場の林道が奥の方まで使える情報も得ていた。この道は猟師が良く利用する道で、林道終点からさほど労せず稜線に上がれると聞いている。ただ何れの群馬側ルートだと、車を考えるとピストンになる。なるべくなら楽しそうなルートをと地図を睨んでいると、足尾側に面白そうな周回コースが浮かぶ。両尾根の間には餅ヶ瀬川の流れがあり、有難い事に林道も通っている。これなら小法師岳と巣神山を抱き合わせれば、複数座を踏みながら楽しむ事ができる。ただこの時期の日帰りにしては距離が長い。天候に加え距離的不安要素もあるが、根性試しの行脚となる。

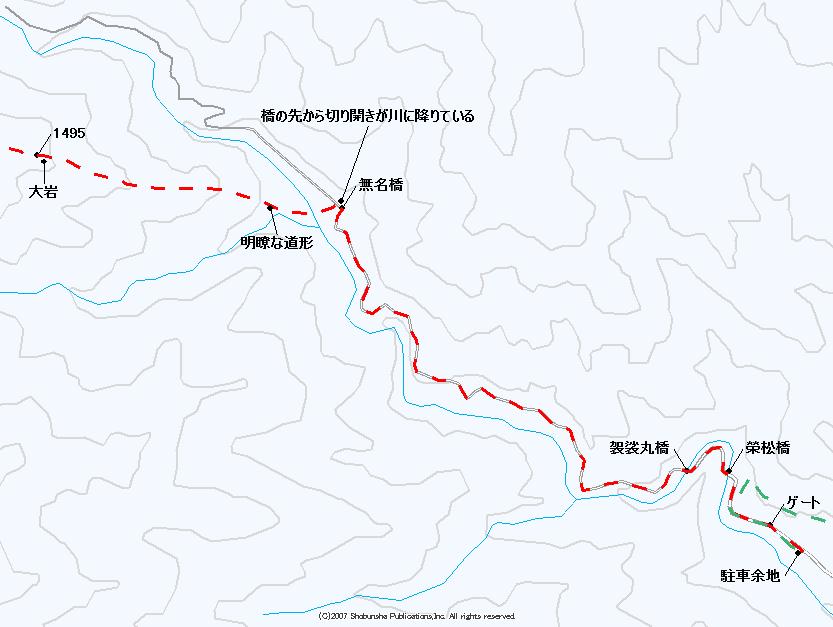

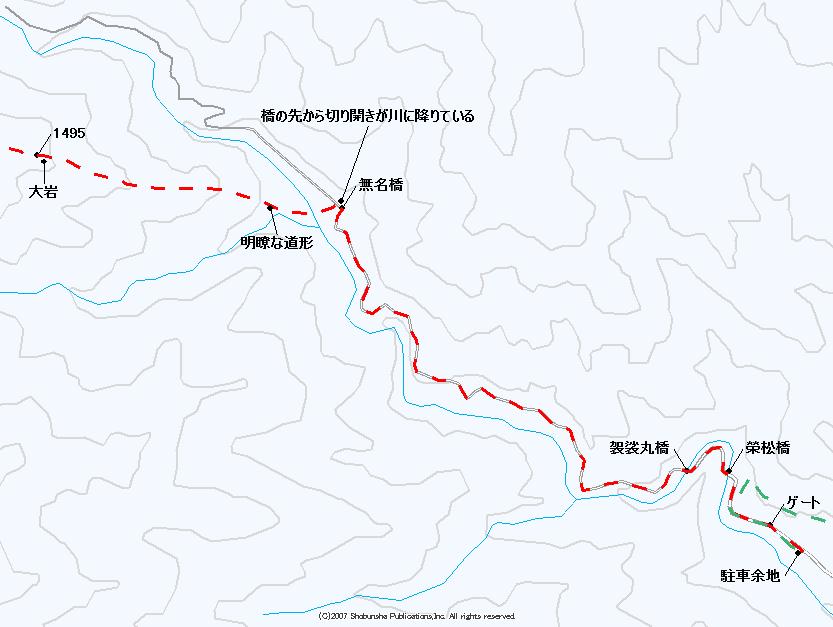

3:40家を出る。今日の取付き尾根は薮ルートであろうから、明るい中に歩こうと決めスロースタートとした。国道17号では、夜の蝶が仕事を終えて送迎車に揺られ帰る姿がある。そこにはもう煌びやかさは全く無ない。運転手の男、その後ろにキツキツに乗り合わせる女性たちはアルコールが入りドロドロになっている。いやはやなんとも目に痛い。こちらはこれから険しい山に向かうのであるが、なんだろうこの生き方の違い。そんなことを思いながらハンドルを握る。50号から122号に入り、沢入トンネルで県境を跨ぎ、次の足尾トンネルを出たら、250mほど先を左(西)折する。これが餅ヶ瀬川に沿った餅ヶ瀬川林道で、快適に奥へ伝ってゆける。途中には水が出ている場所もあり、汲むには好都合。数軒残る餅ヶ瀬の集落を過ぎると、舗装路は北側に右折しているが、ここはかまわずダートの直進方向へ進む。路面状態は良く踏まれているのだが、ちらほらと落石があり、それを避けながら進んで行く。すると、この林道に入って3.8キロほどの場所でゲートされていた。ゲート前の余地は狭く、30mほど東に戻ると5台ほど停められる広見があり、そこに突っ込む。この広見から下へも道が降りており、川岸へ行けるようになっていた。

外は雨、雨具を着込みすぐにスタートする。この広見の西側には祭壇のようになった献花が見られる場所がある。事故があったのか、それとも動物の・・・。軽く手を合わせ林道を行く。ゲートを越えると、その先100mほどの場所に唐風呂林道の分岐点があった。分岐の東側手前には立派な銘板も設置してあった。その道を右に見ながら沢沿いの道を行く。次に先ほどの分岐から160mほどで榮松橋を渡り右岸に移り、袈裟丸橋で再び左岸に戻る。この林道には電柱があり、奥に送電しているようなのだが、その理由はこの先にあった。この先の山手側に水位観測用の白いボックスがあり、その為であった。そしてこの先は電柱は途絶える。

ゲートから2.6キロ付近。そろそろ右岸側の尾根取付き点ポイントとなる。すると目の前に欄干の低い古い橋が現れる。林道はまだ先に進んでいるのだが、この橋の先から餅ヶ瀬川に降りられる道が切られている。ここまでにある適当な沢で川岸に下ってしまおうと思っていたが、早まらず待って良かった。しかし笹の中の道には雪が乗り、それが凍っていて良く滑る。その為か途中にはタイガーロープも設置してあり、それを利用させてもらい川岸に立つ。川の水は深いところで水深20センチくらい。適当な飛び石があり、それを伝うのだが、今日は雨でありよく滑る。気を抜いていたわけではないが、最後の一歩が滑り、片足沈没。スタートしたてでかなりブルーになる。右岸に移ると、予想外にも尾根に取付く道が見え、そこを伝って行く。最初はやや急で、雪に足を取られながら上がり、登りきると見事なまでの尾根道があった。先に進むと再び急峻になり、そこには直径2センチほどの錆びたワイヤーが流してあった。となるとどうもこの道は杣道のようである。

1100m付近から雪に乗り踏みしめながら行く。1200で尾根が広がる場所から踏み跡が不明瞭になり、ここに来て初めて黄色い絶縁テープのマーキングがあった。1230mでちょっとした目に付く大岩がある。そこを東側から登り上げると、40mほど先を白いお尻をピョンピョンとさせながら鹿が逃げてゆく。甲高い警戒音が谷あいにこだまする。視界は200mほど。既にしっかりと雨具は濡れ、上に行ってからの気温低下が気になるところであった。

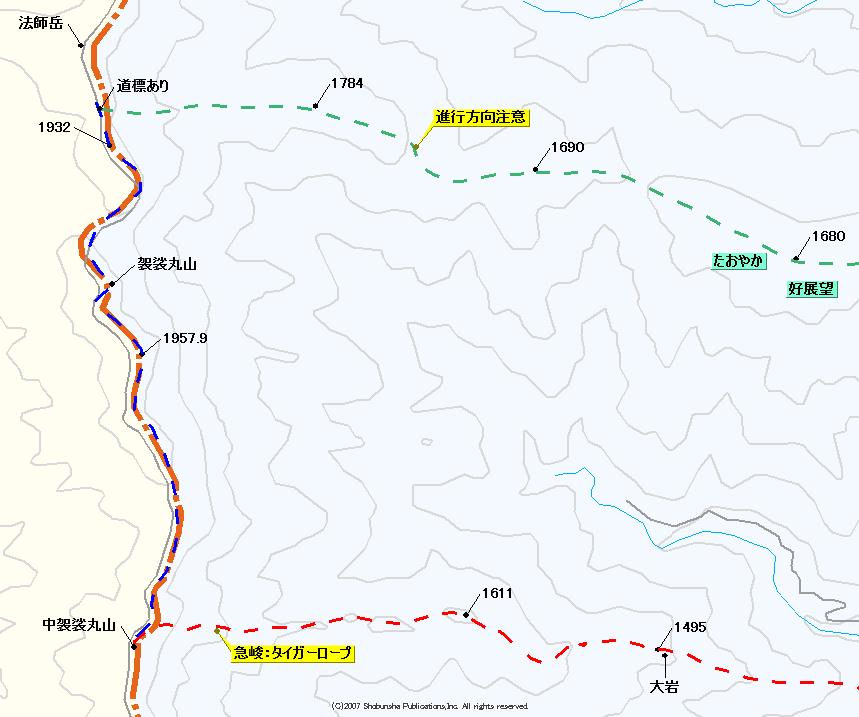

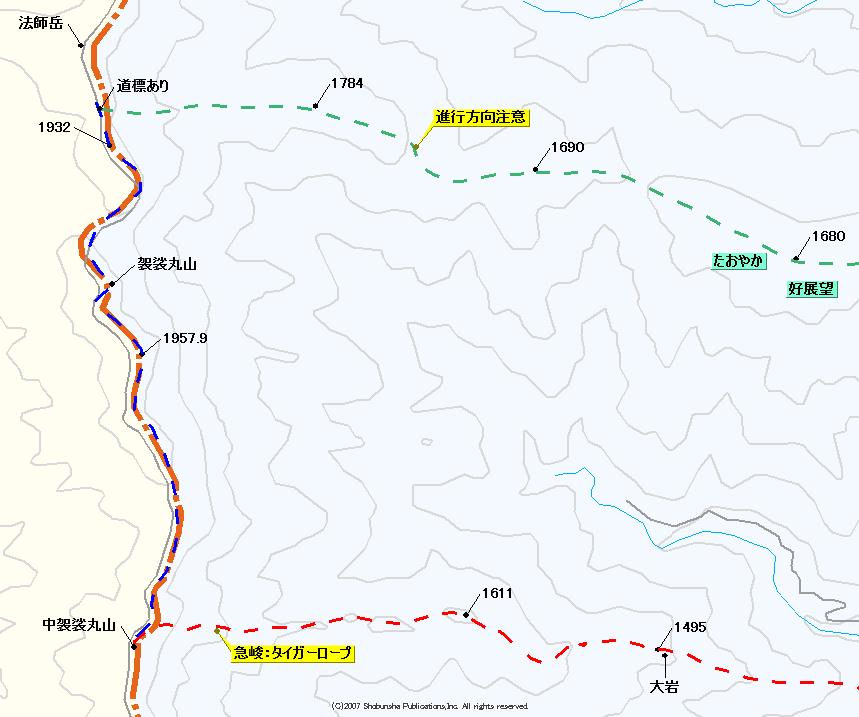

1495高点の少し東には、先ほどに増して大きな岩がある。ルートはその岩を右に見るように南側斜面を通過している。そして1495高点を過ぎ、その西側に足を踏み入れると一面の笹原で、その先からびっしりと雪で覆われた斜面となった。そこをつぼ足で上がって行く。喘ぎながら1560mの肩の場所に着き、ここでカンジキを装着。ただ踏み込み量はさほど変化は無く。この先も難儀する雪質であった。風が強い場所なのか、少し雪庇の出来ている場所もあり、堅い雪を選んで庇の上を歩いたりもした。

1611高点の少し手前で、先ほどの黄色い絶縁テープに続き、二つ目のマーキングとして赤い絶縁テープがあった。これほどに人工物が少ないと、歩いていても気持ちが良い。1611高点は2つのこんもりとした高みがあり、その鞍部辺りはテン場にちょうど良い。ここの山頂部の雪は雪解けが進み、ヌタ場のようになっていた。次の1610m高点を過ぎ、さらに西側の1600m高点を越えると、細い尾根を前にした鞍部になる。だんだんと中袈裟丸が近くなってゆくのだが、登り上げるには等高線の込み合った場所の通過が待っている。アイゼンを着けたいところだが、つぼ足も深くカンジキは外せない。アイゼンを履いてからカンジキを着ける方法もあるが、ここはカンジキの二本の刃にがんばってもらい、このまま突き進む事とした。

進んでゆくと危険地帯突入か、途中からいきなりの急登となり、殆ど腕の力で上がって行く。少し左右に逃げればよかったのかと、途中で草に掴まりながらずれたが、凍ったルンゼが北側にあり、南側も状態としては同じであった。今進んでいる直登コースが、この時期は最適なのであった。雪を払いのけ、中から岩や根を出してそれに指をかけながら這い上がる。神経を研ぎ澄ます時間が続く。すると目の前にタイガーロープが垂れている場所があった。ロープは途中に結び目が作られ、それにより握力がかけられる。もしこの結び目が無かったら、補助ロープとして登りにはほとんど役に立たないだろう。垂直に這い上がるように、握力頼みで掴んで行く。ここの通過は握力の無い方はまず無理だろう。その場合、周囲を良く見て左右に迂回路を探さねばならないと思う。ここを上がりきると、古い空き缶が棒に被せられていた。上からの下降点の印なのであろう。稜線が近くなるにつれて完全にラッセル状態となる。もがきながら足を出して行くと、赤い絶縁テープが二つ巻かれた場所があり、これも上からの下降点を示しているもののようであった。尾根に乗り南に進んで行くと、マーキングの賑やかな場所があり、こちら側に進まないように横に白いロープが張ってあった。これでどうやら夏道上に乗った形となった。深いつぼ足トレールを着けながら、中袈裟丸山に向かって行く。頂上に向かう最後は、雪庇を切り崩しながら足場を作って登って行く。

中袈裟丸山頂。かなり朽ちた標識が雪面から15センチほどの場所にあった。その反対側には青と黄色のブリキマーキングも見える。予想していた通り、稜線に上がると西からの風が強い。雪は真横から吹きつけ、久しぶりに目出帽を被る。後袈裟丸まで前回上がっているので、今回そこまで行って、稜線を繋げて行こうと思っていたが、この中袈裟丸から後袈裟丸の500mほどの距離は、かなり遠く思えた。50mほど南に進んだが、雪が柔らかく、非常に進度が遅くなった。稜線としては未踏部分を残してしまうが、ピークとしては踏んでいるので、ここは南進することは割愛する事にした。おそらく行って戻ったら1.5時間ほどはかかっただろう。再び山頂に戻り、トランシーバーを握ると大宮の才媛が間髪入れずに応答してくれる。続いてKUMO氏からも声が掛かり、こちらの寒さとは別に、電波上では温かい会話が広がった。さて考える。時計は既に10時をまわっている。これで北進したら、法師岳手前の鞍部まで行くのに3時間以上はかかるだろう。ザックの中の、ヘッドライトの点灯状況を確認してもう一度地図を眺める。伝った尾根を戻るにしても、この時期ザイルが無ければかなり危険。先ほどのタイガーロープの場所に降りるまでに、凍った嫌な下りもある。やはりここは北進とした。そう決めると足はずんずんと進められる。がしかし、意識の中では前に出しているものの、今日の雪の抵抗は大きく、重い。左(西)側からは横殴りの雪が止む事が無い。ふと気がつくと体が動き辛い。濡れた雨具が凍って鎧のように固まっていた。靴の中は水没した影響で、少し湿っている。それが冷やされ、ジンジンと痛む。靴下を替えるに替えられない状況下で、我慢の歩行が続く。展望が無いので、これから向かう先の遠さは感じずにもいいのだが、全くカメラを取り出す状況ではなくなった。黙々とつぼ足を続ける。

1957.9三角点峰到着。ここは三角点があるにしてはあまり展望の良くない高点であった。先ほど中袈裟丸を出てから70分が経過している。ここは先ほどの場所から法師岳へのほぼ中間点となる。と言う事はあと1時間ほどで鞍部まで行けそうな、そんな予想も出来た。北側に下りこんで行くと、深い谷の向こうに湾曲するような尾根があり、危険な壁をこちらに向けた袈裟丸山が見えるようになった。稜線上を伝っているのだが、右(東)側に雪庇が出来ており、その下は深く切れ落ちており注意する場所であった。知らずに県境上を歩いていたが、夏道は少し西側を伝うようにあったようだ。屈曲する場所からは背中に風を受けながら、やや尾根北側を進んで行く。ここは先ほど三角点側から見ていたよりは安全に通過できる場所であった。

袈裟丸山到着。山名を示す標識類は皆無で、唯一西側の朽ちた木に色褪せた荷紐が見えた。それも雪面から5センチほどの場所であった。ここから先ほどの三角点峰が薄っすらと見ることが出来た。他の方角は全く展望無し。依然吹雪だが、西側に少し樹木があるので、その風を遮ってくれていた。時計は既に12時、残り距離を考えると、もう少し進んでいたい時間であった。凍ったまつげが重く、鼻水も見事にツララとなっていた。今日は持ち上げたお湯が有難く、プラパティスに入れた水は凍り始めていた。もう少しでこの稜線から東に逃げられる。少し長い休憩の後、歩き出す。なだらかな広い斜面を下り、再び1932高点に登り上げる。殆ど牛歩状態で、つぼ足から抜き出す脚力にも元気が無い。ゆっくりと山を味わうような歩行となる。

1932高点は石楠花の多い山頂で、ここも開けた場所ではなかった。適当に緩斜面を下りこむとだだっ広い鞍部に到着。なかなか気持ちの良い場所だが、風の通り道で木々の間を音を立てて通過していた。目の前を登り上げれば法師岳のはずだが、ここに来て益々雪質が歩き難い状況になってきていた。ここまで来ていて勿体無いが、登る意欲が出ず下降ルートに足を進める。鞍部から東の谷の方へ行くと、「小法師尾根入口」という標識が見えた。この尾根は小法師尾根と言うのかと標識から教えられた。スキーならかなり楽しい斜面を、カンジキで雪面を滑らすように降りてゆく。フカフカのパウダースノーで、潜り込み量も半端でない。朝からの雪の影響もあるだろうが、こちらの尾根を登りに使わないでよかった。もし往路にしていたら、モカモカした雪になかなか稜線まで辿り着かなかったように思えた。途中から顕著な尾根に乗り、ずんずんと高度を落としてゆく。この先、巣神山までにいくつもの顕著なピークがあり、アップダウンが待っている。夕暮れに向けて急ぎたいところであるが、つぼ足の連続で、膝周りも股関節も悲鳴を上げていた。よってのんびりと進んで行く。

1784ピークへもたいした登りではないのだが、ほんのちょっとした登り上げが苦しい。それでも稜線から東に逃げられたので、先ほどまでの西からの強風から回避できた。ただ今度は北からの風があり、時折来る突風は、体一つ横にずらすほどの強さがあった。雪と風に苦しまされる行脚であった。13時半をまわると、幾分天気も回復傾向にあり、雪雲が取れ視界が開けるようになってきた。時折見える下界は、日が差しているようで神々しい。1784高点から、その東の1740m峰までは純白無垢の斜面が広がる。少し快適に思えるようになり、周囲の展望をカメラに残す余裕も出てきた。そしてこの1740m峰からは少し注意したい。これまでの進行方向(東)から南東に変わるところで、意気揚々と歩いていたら尾根を違えてしまい、途中の谷に入って再び南側へ上り返すようにトラバースをした。ここでの通過は無意識だと真っ直ぐ東に進んでしまうので、意識して通過したい場所である。ルート修正して下りこむと、目の前に1690高点が見えている。かなり高い位置にあり、この登り返しも視覚的に負担となっていた。さらには1960高点の先にも1680m峰が見えており、いやはや下りでも楽なルートではないことが見て取れた。鞍部から1690高点に上がって行くのだが、相変わらずのつぼ足で、雪面に映る陰からも疲れている様子が如実に判った。

1690高点にはエンジ色の円筒形状の鉄板に標高が記されていた。下降点からだいぶ歩いた感じだが、地図を見るとまだこんな所に居る。先は長くちとうんざり気分。この後に登り上げる1680高点周辺はとても気持ちの良い場所で、テン場としても適所であった。周囲はカラマツが林立し、それがそう混み合っているふうでなく、視界が開けている。ただ開けている分、風が強いのが難点だが・・・。ここでは本当に風に倒されてしまった。気を抜いていた事もあるのだが、バランス悪く踏み込んだところに左(北)から押され、南側にバタッと・・・。情けなく苦笑い。風の強さもそうだが、疲労による部分もあるだろう。歩きながら気がついたのだが、この尾根はカンジキよりスノーシューの方が楽しく歩けるようだ。割と平坦な地形が多いのであった。

1680高点東からも進路が少し変わるので注意したい。ここは先ほどの事があるので、しっかり地形を見て地図と照らし合わせながら南東へ下って行く。少し幅の狭い尾根を通過すると、その先の小法師岳までに一つピークがある。ここは岩交じりのピークで、東西に双コブのようになっていた。さあ次のピークがやっと小法師岳である。意気揚々と下るが、この下りで少し急峻があるので注意したい。稜線から下降しだして既に2時間を越えている。今日はうんざりするほどつぼ足をしており、小法師からは巣神山へ進まず山頂から南の尾根を下ってしまおうかと、そんな思いも出てきていた。風はここに来て益々強くなってきた。雨具のフードが何度も剥ぎ取られ、何度も何度も被りなおす羽目になった。

小法師岳到着。赤いマーキングが点在し、三角点があるだろう場所には紅白のダンダラ棒が立っていた。山名を示す標識は皆無で、栃木にしては静かな山頂となっていた。ダンダラ棒の西側の木には特殊なピンク色の荷紐が縛られ「藤岡 近藤」と書かれていた。確かこの紐は、私の記憶が間違ってなければ、奥多摩の高丸山に残されていた「群馬」と書かれた紐と同じである。特殊な紐なので同じ方のものなのだろう。出来れば公共性を持たせるために山名の記入が欲しいところであった。ここから東に下ると雪面から主三角点が飛び出した場所があり、なんとそこには達筆標識があった。裏を見ると「96.12.8」とある。12~3年経過しているのに、昨日着けたかのような初々しさが残っている。さすが達筆とも言えよう。ただ場所であるが、先ほどの三角点の場所とこの場所では等高線読みで10mの差がある。達筆登山家も主三角点標柱にまんまと騙されてしまったようだ。下から歩き上げてくれば、私でも間違うであろう。でもダンダラ棒のある場所には標識類は皆無で、ペンチマンにやられたのか。ここには達筆の横にもう一枚標識がかかる。標識にとっては上より安住の地なのかも。本当なら三角点の場所に移動させておきたかったが、ほんの僅かな距離を登り返す元気が無かった。

緩やかに東に下って行くと1526高点に着き、そこには稜線の下降点にあったのと同じ標識があり、原向駅の方向を指し示していた。その方向には広い幅が切られており、防火帯のようになっていた。今日はまだ食事を取っていなかったので、ここで腹を満たすべく、ヤキソバパンを齧る。ザックの中をひっくり返すと賞味期限が4年も過ぎたコンデンスミルクが出てきた。歯磨き粉のようにチューブをひねると、いつものねっとりした形状で出てきた。意を決して舐めてみる。意外や普通。糖分が防腐作用をしているのだろう。周囲の雪を手に取り、そこにかけつつ堪能。少し呼吸が安定したところで防火帯の道を下って行く。

鹿が多く、何度も前を横切って行った。鹿を観察していると、あるスピードからの加速が凄い。後ろ足太ももに見られる筋肉の張りから繰り出される蹴り、グンと加速して笹原の中に消えて行った。雪面上には薄っすらとつぼ足トレースも見られる。この時期に小法師岳へ入った方のものであろう。道幅もしっかりしており、下から小法師岳までなら気持ちの良い楽しいスノーハイクとなるであろう。途中1426の西側は大岩がゴツゴツと転がっており、四阿山の的岩周辺のような感じとなっていた。そこを越え、地形図に破線が示される辺りから雪が消え、そこでカンジキを外す。しかしカンジキに雪がびっちりとくっ付き、紐を解き解すのにしたたかかかった。紐が古い為、水分を含むようになってしまったせいもある。防水スプレーか、新調せねばならないだろう。カンジキを外すと格段に足取りが速くなり、笹の中の踏み跡を追って下って行く。この辺りの周囲の景色はとても良く、笹が雪の重みで寝ており、あたかもそれが緑の絨毯のようでもあった。

巣神山は通過点のような場所で、尾根上の肩的場所であった。足許には赤く塗られた三等三角点もあった。大きな石が横たわり、そこに背中を持たれかけながらトランシーバーを握る。M大の標識もあり、そこにはテプラで名前も張られていた。地形図でも現地からも、夏道はこのまま東に進んでいる。しかし現地には、南の尾根にも道が切られており、下に行けば唐風呂林道があることから伝ってみることにした。すると、見栄えのする大岩を縫うように道が切られ、下に行くと最近の伐採作業の痕が見られた。周囲の杉に付けられたペンキも新しく、その真新しい年輪を見ながら尾根を伝ってゆく。途中で右下に林道が見えるが、尾根道の状態は良く、そのまま伝って行く。すると途中で岩の痩せ尾根となり、そこにはワイヤーロープが伝いやすいように流されてあった。そこを過ぎると右下に進む道が見え、鋭角に一度ターンして林道に降りられた。ちょうど林道が尾根を乗越す場所に降りた事となった。あとは唐風呂林道を伝うだけ。

降り立った場所から少し登り返すのだが、その場所には大きな岩が落ちており、道を完全に封鎖していた。これでは林業関係者も難儀するだろう。先ほどの伐採跡からするとこの崩落はごく最近のもので、作業があるならどかすだろうから、そのような推察が出来た。天気は再び雪となり、高度を落としたが風は依然強い。歩いてゆくと目に留まるのだが、この林道はひじょうにカーブミラーが多い。これほどに多い場所も珍しい。浅黒く焼けた自分の姿をそこに映しながら、「むさくるしいなー」などと見ながら通過して行く。途中の水の出ている場所には、シノダケに白いマーキングがされてた物が立てられており、それが水場の有無を示していた。降り立って1.5キロほど進んだ場所辺りで、999高点がある方に道が分岐していた。もしかしたら尾根ルートが降りていっていたのかもしれない。この分岐箇所の叉の場所には、ペットボトルがぶら下げられていた。林道上には、白い標柱が500m毎に立っており、残り距離がそれにより判断できた。

往路の餅ヶ瀬川林道に合流し、もうゴールも近い。何とかヘッドライトを点灯させずに降りられた。あと30分遅ければ必要になっただろう。ゲートを越えて駐車余地に到着する。ただただ長かったが、でも振り返るとバラエティーに富んだ楽しいルートであった。法師岳を残してきたので、次回は小法師尾根をもう一度登ってみよう。もう一度行くにしても、雪がある時期が楽しそうである。