丂廐偺僔儖僶乕僂傿乕僋偵擖偭偨丅悽偺拞偺僴僀僇乕偼丄旘傃弌偡偐偺傛偆偵奺嶳拞偵嶶偭偰峴偭偨條偩偑丄偙偪傜偼偟偽偟懌摜傒丅崱夞偼楢媥屻敿偱偺峴摦偱摉弶偐傜寁夋偝傟偰偄偨丅峴偒愭偼杒傾偺敧僢曯丅俆丒俇偺僐儖偐傜忋偵敳偗偰丄彫憢僲墹傕摜傫偱棃傛偆偲偄偆寁夋偱偁偭偨丅偟偐偟搚梛擔梛偲揤婥偺條巕傪尒偰偄傞偲丄寧梛擔偼僺乕僇儞偲偟偰丄偦傟埲崀偺崀悈妋棪偑俇侽僷乕僙儞僩傪墇偊丄梊曬傕塉偲帵偟偰偄偨丅棫嶳僄儕傾偼偨偩偱偝偊僈僗偺弌傗偡偄応強丅偙偺忬嫷偩偲丄恀偭敀偺拞丄偝傜偵擥傟側偑傜偺僓僀儖儚乕僋偑梊憐偱偒偨丅

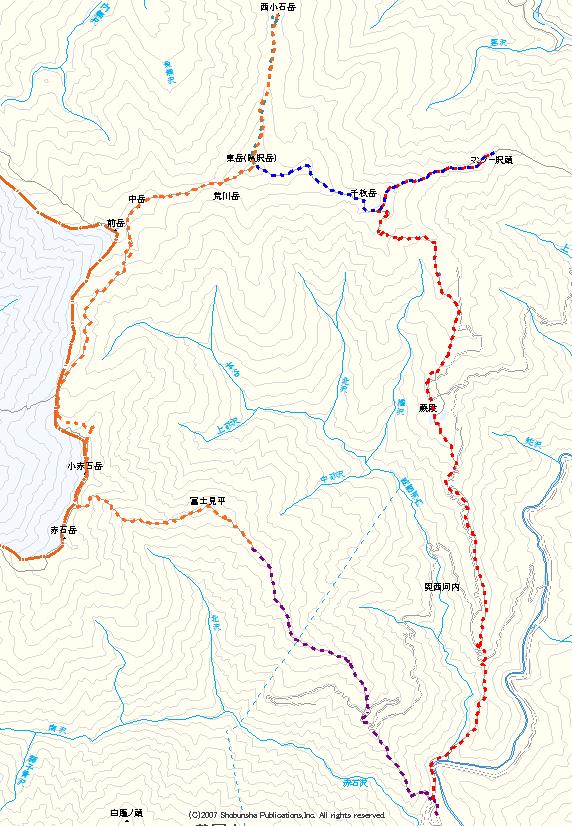

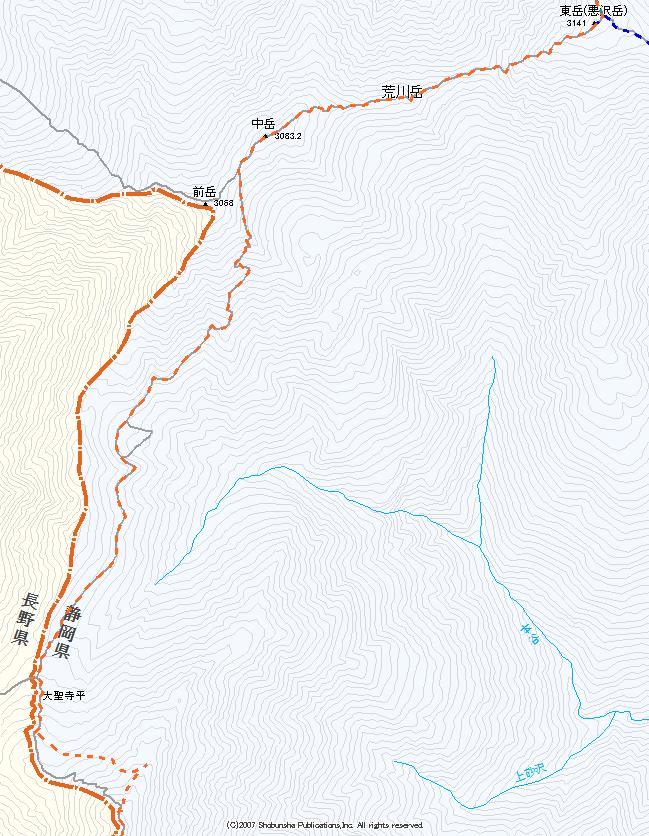

丂枊塩憰旛偵僓僀儖偲僊傾椶丄偝傜偵侾俀杮捾偲僺僢働儖傑偱僷僢僉儞僌偟偰丄俧俷僒僀儞偑弌傟偽偄偮偱傕偲偄偆忬嫷壓偱偁偭偨偑丄梉曽侾俉帪丄嵟廔敾抐偲偟偰儕乕僟乕偐傜乽拞巭乿偑崘偘傜傟偨丅巆擮偩偑丄偙偺帪偺梊曬偱偼姦婥偑擖傞偩傠偆偲撉傒庢傟偨丅寛掕偵堎懚偼柍偟丅拞巭偲摨帪偵儕乕僟乕偐傜敪偣傜傟偨尵梩偼丄乽揤婥偺椙偄柧擔偩偗丄庎忨偺慜塹僼僃乕僗俁儖儞僛傪傗傝傑偣傫偐乿偩偭偨丅傕偆偙偆側傟偽丄偙偺寁夋偱傕椙偄偲巚偭偨偑丄乬偄傗懸偰傛丄摨偠暻偵庢傝晅偔側傜彫憚偱傕偄偄偺偱偼側偄偐乭偲偙偪傜偺埬傪楢棈偟偨丅堦擔栚偵彫憚傪嫮峴偟偰丄擇擔栚偼墱曚傑偱撿壓偟丄俁擔栚偵柧恄傪摜傫偱敀弌戲傪壓傞寁夋偲偟偨丅揹榖傪堦抂偒傝丄悢暘屻丄俷俲偲偺楢棈偑擖偭偨丅偝偁妝偟傒側楢媥丅慱偆応強傕摉弶偺応強偵懳偟懟怓側偔丄儌僠儀乕僔儑儞傕忋偑偭偰偔傞丅慜擔偼媥梴偟偰偄偨偺偱偄偮偱傕弌傟傞忬嫷丅敧僢曯偺憰旛偵僋儔僀儈儞僌僔儏乕僘傪捛壛偟丄俀侽丗俀俆壠傪弌偨丅

丂偟偐偟弌敪傑傕側偔丄嫢曬偺楢棈偑実懷偵擖偭偨丅摨峴幰偺俬巵偑崅懍偵忔偭偨搑抂偵帠屘廰懾偵姫偒崬傑傟丄摦偒偑庢傟側偔側偭偨偲尵偆丅廰懾傪敳偗傞偺偵俁帪娫偼梫偟丄怴曚崅偺弌敪梊掕帪崗偺係帪偵偼摓掙娫偵崌偄偦偆傕柍偄偲偺帠偱偁偭偨丅巆擮偩偑俀夞栚偺乽拞巭乿偑崘偘傜傟偨丅弌敪偟偨偺偱丄僓僀儖僷乕僩僫乕偑梫傜側偄柧恄妜偺傒傪慱偍偆偐偲巚偭偨偑丄愜妏俁擔偺桺梊偑桳傞偙偲偱偁傝丄儐乕僞乕儞偟偰嵞傃壠偵栠傞丅

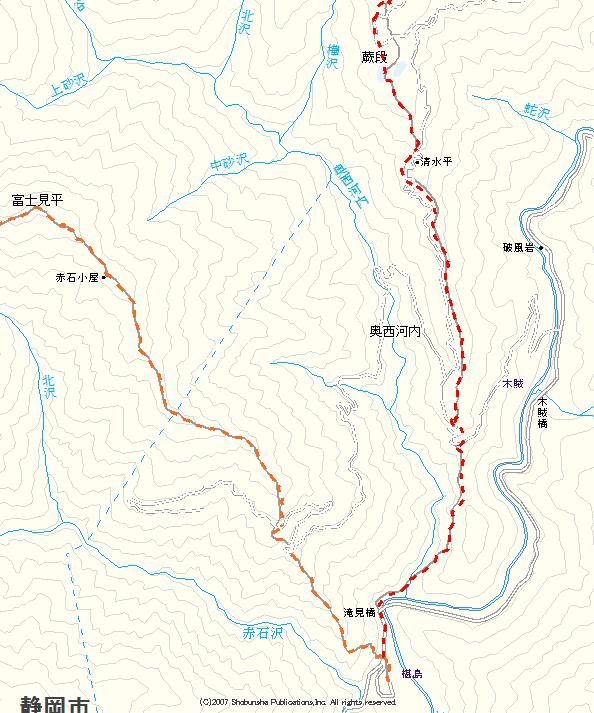

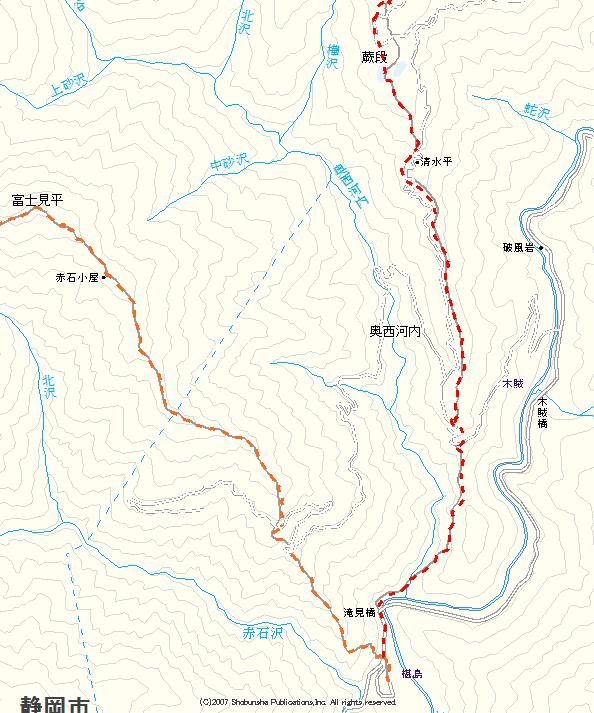

丂姰慡偵怳傝弌偟偵栠偭偨宍偲側偭偨丅椃婥暘偼婛偵嵟崅挭丅偦傟傪懝側傢側偄傛偆偵憗偔偵峴偒愭傪寛傔偹偽側傜側偄丅揔摉偵悢嶜抧恾傪偮傑傒弌偟丄昞巻傪尒側偑傜偳偙偵峴偙偆偐柪偆丅帺暘偱帺暘傪媫偐偟偰偄傞傛偆側條巕偱偁傝丄偦傫側拞偵峳愳嶰嶳廃曈偺搊傝巆偟偑栚偵擖偭偨丅偙偙側傜俁擔傪桳堄媊偵巊偊傞丅俀侾丗係俆惷壀偵岦偗嵞弌敪偲側偭偨丅偡偖偵崅懍偵忔傠偆偐偲巚偭偨偑丄娭墇摴偑廫悢僉儘廰懾偲偺宖帵偑偝傟偰偄偨丅偙傟側傜偄偮傕偺俆俀崋僐乕僗傪偲丄栰曈嶳傪墇偊偰備偔丅寧楊偼僞僀儈儞僌埆偔嵶偄嶰擔寧偩偑丄枮揤偺惎嬻偺壓傪夣挷偵旘偽偟偰備偔丅棫嶳幒摪偱丄奆偱怘傋傛偆偲巚偭偰嶌偭偨丄嫄曯偺僔儍乕儀僢僩傪揈傒偮偮丒丒丒丅偨偟偐偦傠偦傠廐偺岎捠埨慡廡娫丅彮偟僗僺乕僪傪婥偵偟偮偮俆俀崋傪撿壓偡傞丅恎墑偺柤慜偑弌傞偲丄崱榖戣偺庰堜朄巕偝傫傪摢偵晜偐傋偰偟傑偆偺偼巹偩偗偩傠偆偐丅侾崋慄偵弌偰丄僩儔僢僋偵慀傜傟偮偮丄偦偙偐傜扙偘傞傛偆偵堜愳偵岦偐偆丅楢媥弶擔偼偙偺嶳摴傕惁偄悢偺幵偑捠夁偟偨偩傠偆丅棳愇偵拞擔丄惷偐側傕傫偱偁偭偨丅敤撱屛偑嬤偯偔偲丄俇寧偺帪揰偱偼傗偭偰偄側偐偭偨敀姃憫偑僆乕僾儞偟偨傛偆偱丄擌傗偐偵偺傏傝婙偑棫偰傜傟偰偄偨丅婣傝偺晽楥偼偙偙偱寛掕偱偁傞丅

丂挀幵応傑偱傕偆彮偟偲丄彮偟廝偭偰偒偨悋杺偲偺愴偄傪偟偰偄偨偺偩偑丄俇寧帪摨條偵偦偺愭偱捠峴巭傔偺僶儕働乕僪偑抲偐傟偰偄偨丅偳偆傝偱庤慜偱偺枊塩幰丄幵拞攽幰偑懡偐偭偨傢偗偩丅僎乕僩慜偱怮偰偄傞恖偺巔傕桳傞丅偙偪傜傕僎乕僩偵廬偭偰丄庤慜偺梋抧偵擖傟壖柊偲側傞乮係丗侽侽乯丅奐栧偼俈丗侽侽偲偁傝丄俁帪娫偺壖柊偑栺懇偱偒偨丅偟偐偟俇帪偲側傞偲僎乕僩傪戅偐偟偰擖偭偰備偔幵偑懡偄丅岺帠娭學幰側偺偩傠偆偐丅僀儔僀儔偟側偑傜帪娫傪懸偮丅偦偆偙偆偟偰偄傞偲梊掕傛傝俁侽暘慜偺俇丗俁侽偵奐栧丅側偩傟崬傓傛偆偵儅僀僇乕偺幵楍偑摦偔丅偦偟偰峴偒拝偄偨挀幵応偼丄掆傔傞応強偑側偄傎偳偵杽傑偭偰偍傝丄嬐偐偵侾戜暘偁偭偨僗儁乕僗偵撍偭崬傒丄帠側偒傪摼傞丅懠偺曽乆偼丄掆傔傞応強偑側偔丄幵摴榚梋抧傪慱偭偰壗戜傕栠偭偰峴偐傟偰偄偨丅偡偖偵弨旛傪偡傞丅灩搰傊偺侾斣僶僗偺梊掕帪崗偼俈丗俁侽偱偁偭偨偑丄婛偵僶僗偼摓拝偟丄椪帪曋偑弌傞傛偆偱偁偭偨丅媫偄偱嬱偗忋偑傞偲俈丗侽侽偱弌傞偲尵偆丅偍晍巤偺傛偆側俁侽侽侽墌傪暐偄乮幚嵺偵忔偣偰傕傜偆偺偼偁傝偑偨偄乯忔媞偑懙偆偺傪懸偮丅塣揮庤偵丄乽拞妜彫壆偺倄偝傫嫃傑偡偐乿偲朘偹傞偲丄乽嫃傞傛乿偲曉帠丅崱夞偼拞妜旔擄彫壆偱倄巵偲埀偆偺傕栚揑偺堦偮偱偁偭偨丅廃埻偵偼擇尙彫壆傑偱偺娤岝媞丄戲壆丄掁巘丄懡庬懡條側忔媞偱偁偭偨丅

丂俈丗侽俆僶僗偑僨傿乕僛儖壒傪崒偐偣側偑傜憱傝弌偡丅偙偙偱巚偭偨偺偩偑丄摉偨傝慜偩偑僶僗偺怴偟偄屆偄偱丄偩偄傇忔傝怱抧偑堘偆丅崱夞偼屆偄偺偵摉偭偰偟傑偄丄偗偭偙偆偵壓偐傜偺撍偒忋偘偑捝偐偭偨丅僓僢僋傪書偊偰偄傞偺偩偑丄僼儗乕儉偺揝恈偑屢娫偵丒丒丒恖抦傟偢捝偄巚偄傪偟偰偄偨丅偦偟偰灩搰傪慜偵丄愒愇妜偺搊傝岥偺暘婒偱丄掁巘偲嫟偵壓幵偟偰戧尒嫶傊媫偖丅偦偟偰嫶偺庤慜偱孋昍傪寢傢偊側偍偟偰丄偄偞擖嶳丅戧偺慜偺捠夁偼丄椓偟偄傎偳偺椻婥偑偁偭偨丅捿嫶傪搉傝懳娸傊峴偔偲丄婛偵偙偺帪娫乮俉丗俁侽乯偵偟偰崀偭偰偔傞曽偑嫃偨丅壗帪偵愮枃彫壆傪崀傝偰偒偨偺偩傠偆偐丅戝傇傝側愇傪懌偺壓偵廍偆傛偆偵搊偭偰備偔偲丄埫偄庽椦懷偵擖傞丅偙偙偼偙傟偑偁傞偺偱壞応偱傕搊傝堈偄偲尵偊傛偆丅偟偐偟慜夞偲偺堘偄偼丄廃埻偵愒儁儞僉偺儅乕僉儞僌偑懡偄帠丅堦媺偺摴偱偁傝丄棙梡幰偑懡偄偺偱抳偟曽側偄偐傕偟傟側偄丅揝搩傪偔偖傝丄偦偺愭偺娾曯偐傜慜曽偑奐偗傞丅墱偺曽偵偼愮枃妜偑尒偊偰偄傞偺偩傠偆偐丅偦偟偰椦摴傪屪偓丄彫愇壓偲屇偽傟傞嶰摍揰傪夁偓傞偲丄廃埻偺嶨栘偑敯嵦偝傟丄敄埫偝偐傜堦曄丄柧傞偄幬柺偲側偭偰偄偨丅偡傞偲忋嬻傪僿儕偑捠夁偟偰峴偔丄僺僔儍僺僔儍偲尵偆偍偐偟側旘峴壒偱偁傝丄拲堄偟偰傒傞偲僥乕儖儘乕僞乕偑側偄丅偳傫側惂屼側偺偩傠偆偐丅嵟怴塻偺僿儕偑摫擖偝傟偰偄傞傛偆偩丅椦摴榚偺搊嶳摴偵側傞偲丄敀偄嶌嬈幵偑搚墝傪忋偘側偑傜搊偭偰峴偭偰偄偨丅

丂惔悈暯偱悈傪媼悈丅壓偐傜偼嬻偱棃偰偄偨偺偱丄偙偙偱俀儕僢僞乕偺廳壸偲側傞丅忋偱傕悈偼摼傜傟傞偑丄偙偙惔悈暯偺悈偼旤枴偟偔偰岲偒側偺偱偁偭偨丅俀侽柤偼墇偊傞偱偁傠偆戝僷乕僥傿乕偑媥宔偟偰偄偰丄搊嶳摴忋傪暯婥偱拫怮傪偟偰偄傞曽傕嫃傞丅儌儔儖偺柍偝偵儕乕僟乕傪扵偟偰偟傑偭偨傝丄庘偟偄僷乕僥傿乕偵尒偊偰偟傑偭偨丅偙偙偱椡悈傪摼偨傢偗偩偑丄偩傫偩傫偲搊傝偑恏偔側偭偰偔傞帪娫偱偁偭偨丅俀儕僢僞乕偺捛壛偑僘僔儞偲姶偠傞丅憡曄傢傜偢丄幵摴傪敀偄僟僢僩僒儞傜偟偒幵偑忋偑偭偰峴偔丅壸梘偘側傜僿儕偱偄偄偩傠偆偐傜丄側傫側偺偩傠偆偐丅

丂榥抜偺嶰妏揰傪攓傒丄偦偺愭偺尒惏戜偵忋偑傞丅擇搙栚偺捠夁偱弶傔偰尒惏戜偵忋偑偭偨偺偩偑丄偦偙偑椦摴榚偲偼抦傜側偐偭偨丅偦偺柤偵憡墳偟偄揥朷偱偁偭偨丅偙偙偐傜偼儖乕僩偵栠傜偢丄椦摴傪恑傫偱傒偨丅揥朷戜偺愭偵偼丄僩僀儗偺傛偆側暔抲偺傛偆側丄偟偭偐傝偲偟偨寶暔偑偁偭偨丅偦傟傪塃庤偵尒側偑傜恑傓偲丄僟乕僩椦摴偼偦偺愭偱塃偵僇乕僽偡傞丅偙偺僇乕僽偺応強偐傜惵儁儞僉偑搊嶳摴傊偲摫偄偰偔傟傞丅偨傑偵偼偙偙傪曕偔恖偑嫃傞傛偆偱丄扟宍忬偺拞偵摜傒嵀偼偟偭偐傝偟偰偄傞丅偦偟偰栘偺崻偺挘偭偨応強偱搊嶳摴偲崌棳偡傞丅偙偺愭偼丄戝偒側俇侽儕僢僞乕埲忋偺僓僢僋傪攚晧偭偨曽偑丄備偭偔傝偲曕偄偰偄傞晽宨偑懡偐偭偨丅灩搰偐傜偺憗挬僗僞乕僩慻傒偺傛偆偱偁傞丅歜偓側偑傜搊偭偰峴偔墶傪巹偑岥傪寢傫偩傑傑搊偭偰峴偔偺偩偐傜丄晄巚媍偵巚偊偰偄傞偼偢偱偁傞丅崱擔偺攛偺忬懺偼丄傑偢傑偢偱偁偭偨丅

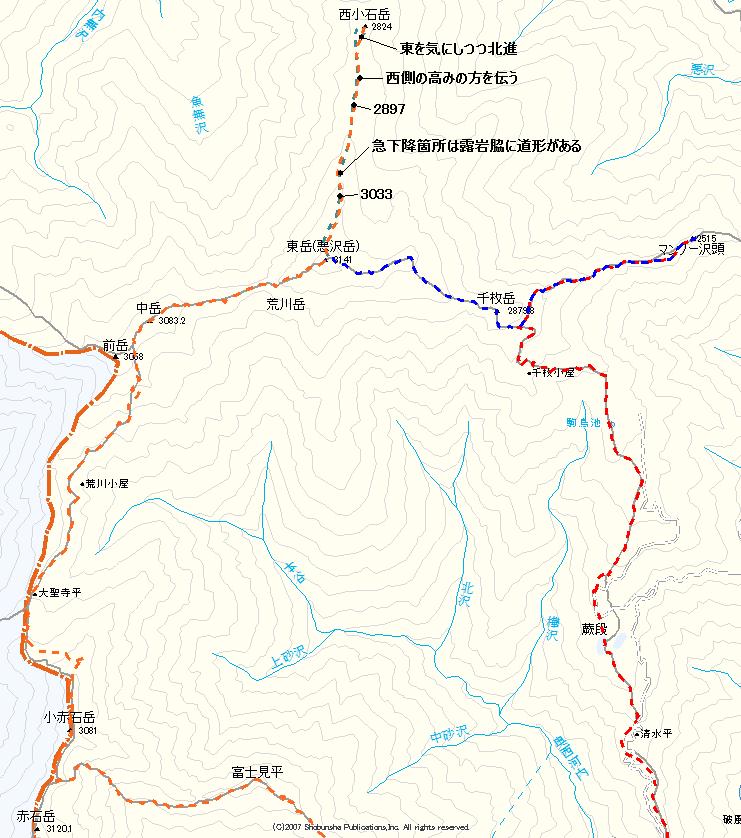

丂嬵捁抮傪塃壓偵朷傓偲丄愮枃彫壆傊偺嵟屻偺搊傝偲側傞丅慜夞偺宱尡偐傜丄偙傟偑尒偊偨傜丄偦偺愭偼堄奜偲嬤偐偭偨婰壇偑偁傞丅埲慜偼搑拞偵僗僥儞儗僗偺攔煏暔夞廂梡偺擖傟暔偑偁偭偨偼偢偩偑丄尰嵼偼柍偔側偭偰偄偨丅忋偺僩僀儗偑惍旛偝傟偨偲偄偆帠偩傠偆丅彫壆偑嬤偔側傞偲丄庽椦偐傜敳偗弌偟丄擔嵎偟傪梺傃傞傛偆偵側傞丅崱擔偼夣惏丅惵偔悷傫偩嬻偑忋偵偁傝丄廃埻偼僉儕僢偲偟偨廐偺椓傗偐側嬻婥偑庢傝姫偄偰偄偨丅

丂愮枃彫壆摓拝丅偟偐偟偁傞傋偒応強偵彫壆偑側偄丅彫壆偺応強偵偼敀偄塣摦夛偱巊偆傛偆側僥儞僩偑挘傜傟丄偦偺墱偵僶儔僢僋彫壆偑偁傝乽愮枃壖愝彫壆乿偲娕斅偑忋偘傜傟偰偄偨丅偙偺帪偼壩帠偑偁偭偨偙偲傪抦傜偢偵偍傝丄寶偰懼偊傪偟偰偄傞偔傜偄偵偟偐巚傢側偐偭偨丅偙偺屻丄徻嵶傪拞妜彫壆偱暦偔偺偩偑丄擱偊偰偟傑偭偨偺偼偟傚偆偑側偄偲偟偰丄寶愝嫋壜傗丄寶愝夛幮偺擖嶥側偳偱丄偙偺愭彫壆偑棫偪忋偑傞傑偱偵彅栤戣偑懡偄偦偆偩丅彫壆懁傪尒側偗傟偽丄儀儞僠慜偐傜偺揥朷偼偡偙傇傞椙偔丄棳楉側巔偺晉巑傪朷傓帠偑偱偒偨丅嬐偐側幨恀媥宔偱愭傪媫偖丅媫偖偲尵偭偰傕丄偗偭偙偆偵僗儘乕儁乕僗丅廃埻偺偍壴敤偵偼丄怓偺棊偪偨僩儕僇僽僩偲丄壴曎偺懡偔偺敳偗棊偪偨儅僣儉僔僜僂偑嶇偄偰偄傞偔傜偄偱偁偭偨丅寉壸偱偺彫壆偐傜偺僺僗僩儞慻傗戝偒側僓僢僋偺廲憱慻傒偑偡傟堘偆丅奆丄愮枃彫壆偵攽傑傞偺偩傠偆丅楢媥偱偁傝丄偝偧彫壆偼擌傗偐偱偁傠偆丅巹傕惣彫愇妜傪慱偆偵嵺偟丄愮枃彫壆偵攽傑傞偙偲傕峫偊偨丅偑偟偐偟丄堦擔傪偙偙偱廔椆偟偰偟傑偆偺偼憗偡偓傞丅曕偒偵棃偨偺偩偐傜丄懚暘偵曕偐偹偽丒丒丒偲偺巚偄傕桳傞偺偩偭偨丅

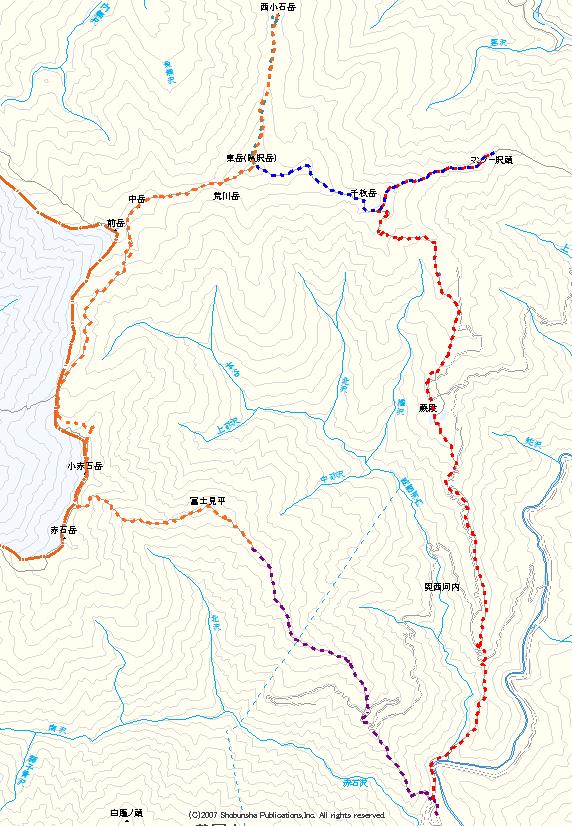

丂愮枃妜偺庤慜偵偟偰丄擇尙彫壆傊偺暘婒偑偁傞丅偦偺擇尙彫壆傊偼俆僉儘偲偺昞帵偑偁傞丅偙偙偐傜儅儞僲乕戲摢傪栚巜偡丅杮摉側傜丄崱擔傕擇尙彫壆偐傜搊傝偁偘傜傟傟偽丄鉟楉側堦昅彂偒偱儖乕僩偑扝傟傞偺偩偑丄椦摴偺僶僗棙梡偺忦審乮擇尙彫壆偵攽傑傜偹偽側傜側偄乯偑偁傞偺偱丄偳偆偟偰傕偙傫側儖乕僩庢傝偵側偭偰偟傑偆丅偙偺暘婒偐傜偼揥朷儖乕僩偲尵偊傞傎偳偵撿懁偑奐偗傞丅僴僀儅僣偺拞偵摴偑愗傜傟丄傗傗懌応偑埆偄拞傪峴偔偲丄嵒釯偺嬐偐側峀尒偵弌傞丅偙偙偑愮枃妜傊偺捈搊儖乕僩偺暘婒偺傛偆偱偁傞偑丄僴僀儅僣偺拞偵壗嬝偐尒偊傞偺偩偑丄偳傟傪扝傟偽惓夝儖乕僩側偺偐尒弌偣側偐偭偨丅儅儞僲乕戲摢偺婣傝偼丄捈搊偲巚偭偰偄偨偑丄尰忬偩偲揱偭偰偒偨儖乕僩傪栠偭偨曽偑憗偄傛偆偵巚偊偨丅偝偁偙偺暘婒乮摴昗偼柍偄乯偱丄僒僽僓僢僋偵愗傝懼偊偰丄擇尙彫壆懁傊崀傝偰峴偔丅

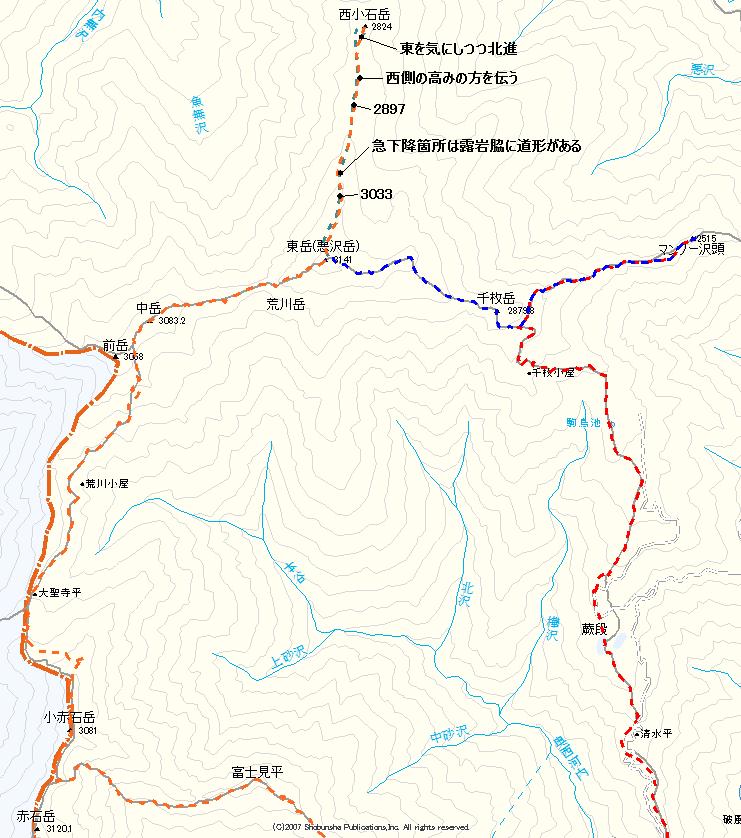

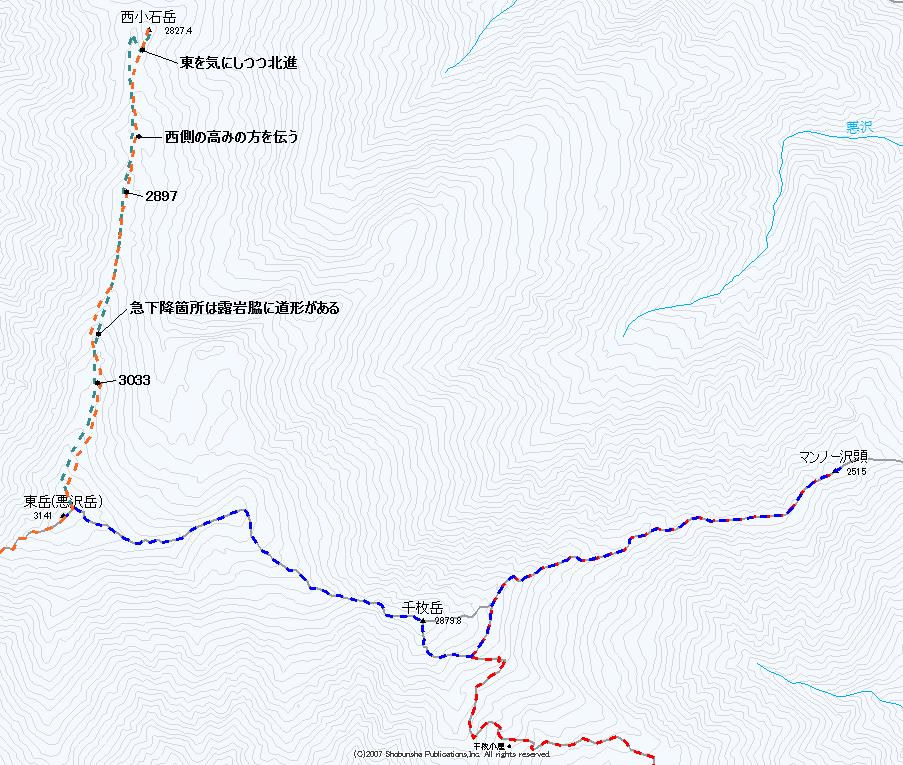

丂嵟弶偐傜偄偒側傝偺媫岡攝丅懌応偑埆偄強傕偁傝丄僞僀僈乕儘乕僾偑挿偔棳偟偰偁傞応強傕偁傞丅偙偺忬懺偑挿偔懕偔偺偐偲巚偭偨偑丄尟偟偄偺偼嵟弶偔傜偄偱丄偦偺愭偼偗偭偙偆夣揔丅旜崻曕偒偱偁傞偑丄扟抧宍偺傛偆側応強傕桳傝丄僶儔僄僥傿乕偵晉傫偩儖乕僩偱偁偭偨丅偙偙偼愮枃僈儗偲屇偽傟傞応強偱傕偁傝丄撿懁偑僈儗偰偄偰丄偦傟偵傛傝揥朷偑偁傞丅偦偺僈儗偺妀怱晹偲尵偊傛偆応強偼丄撿懁偵挿偔僞僀僈乕儘乕僾偑搉偝傟丄妸棊杊巭偲側偭偰偄偨丅偦傟偱傕偙偙偼丄懌偺壓偑敳偗棊偪傞偺偱偼側偄偐偲巚偊傞傎偳偵擃庛側抧斦偵巚偊偨丅栚巜偡儅儞僲乕戲摢傊偼側偐側偐挿偔丄庤慜偺僺乕僋偱壗搙偐偸偐婌傃偟側偑傜丄偦傟傜偺僯僙僺乕僋偵壗搙傕怱桇傜偝偣傜傟側偑傜壓偭偰峴偔丅嵟弶偵杒懁嶳暊偺僩儔僶乕僗偑偁傞応強偑偁傞偑丄俀夞栚偵摨偠傛偆側僩儔僶乕僗偑巒傑傞偲儅儞僲乕戲摢偺嶰妏揰億僀儞僩偼嬤偄丅擔杮嶳柤帠揟偱偼丄嶰妏揰曯偱偼側偔俀俆侾俆崅揰偱嶳捀偲偟偰偄傞偺偱丄幬柺搑拞傪嬱偗忋偑偭偰傕傛偐偭偨偑丄偲傝偁偊偢搊嶳摴偵廬偭偨丄抧宍恾傪尒傞偲旜崻儖乕僩偵側偭偰偄傞偑丄旜崻儖乕僩傊偺擖岥傕椙偔敾傜偸傑傑曕偄偰偒偰偟傑偭偰偄偨丅

丂暯扲抧偲側傝丄偦偙偵乽枩晙戲僲摢乿偲彂偐傟偨昗幆傪尒傞丅傗偭偲摓拝丅廃埻偵偼俁売強傎偳僥儞僩傪挘傞偵揔偟偨暯抧偑偁傝丄尰偵枊塩偟偨柤巆傕尒傜傟偨丅搶偺柧傞偄応強偵懌傪恑傔傞偲丄嶰摍嶰妏揰偑傂偭偦傝偲寶偭偰偄偨丅愭傎偳偺昗幆偑偁傑傝偵傕鉟楉側偺偱丄棤傪尒傞偲丄嫗搒偺嶳妜夛偺惢嶌昳偱偁偭偨丅挙崗傕椙偗傟偽丄彂懱丄偦偟偰怓巊偄傕偄偄丅偝偰嵟崅強傪栚巜偡丅妱傟偨價儞側偳偑堹傜偩偑丄偦偺愭偼戂傓偟偨幬柺傪僔儔價僜傪暘偗側偑傜忋偑偭偰峴偔丅傗偼傝偙偪傜偵偼摿偵摴宍偑側偄丅抧宍恾偺攋慄偼丄彮偟奣棯揑偵偙偺晅嬤偺儖乕僩傪帵偟偨偺偐丅偦偟偰嵟崅揰偵棫偮丅俲倀俵俷偐俵俴俻偺儅乕僉儞僌偑偁傞偐偲巚偭偨偑丄椉巵偑搊偭偨偺偼偩偄傇愄丄壗傕側偔偰摉偨傝慜偱偁偭偨丅愭傎偳偺昗幆億僀儞僩摨條偵丄嶳捀晹傕揥朷偼側偟丅僩儔儞僔乕僶乕傪埇偭偰偐傜丄墲楬傪栠傞丅

丂愭傎偳傑偱偺嶹嶹偲偟偨擔嵎偟偼丄愮枃妜偑幷傝丄偦偺塭嬁偱搑抂偵姦偔側傞丅侾俆帪傪夞傝丄擔杤傑偱俁帪娫傎偳丅師偵慱偆偼惣彫愇妜側偺偩偑丄枊塩憰旛傪偟偰偄傞拞偱丄毸傪扵偝偹偽側傜側偄丅婣傝偺僶僗偵忔傞偨傔偵偼丄偳偙偐嶳彫壆攽傪擖傟偹偽側傜側偄偺偱丄偦偺晹暘偐傜偼拞妜旔擄彫壆偺倄巵偺偲偙傠偑堦斣偺岓曗偩偐丄彫壆偵攽傑偭偰偐傜梻擔偵埆戲妜偵栠傞偺偼丄墲暅俀帪娫嫮偺梋寁側傾儖僶僀僩偲側傞丅娵嶳偐傕偟偔偼埆戲偱偺價僶乕僋偑揔摉偐偲巚偊偰偒偨丅偦傟偱傕拞妜彫壆傑偱峴偗偽丄倄巵偲偺媣偟傇傝偺懳柺偲丄妝偟偄夛榖偑懸偭偰偄傞丅偗偭偙偆偵椉揤攭側忬懺偱偁偭偨丅僈儗応傪嵍偵尒偰捠夁偟丄歜偓側偑傜搊傝曉偟偰峴偔丅僞僀僈乕儘乕僾偺応強偼丄偟偭偐傝偲巊傢偣偰偄偨偩偒攪偄忋偑傞丅暘婒偑嬤偔側傞偲丄僔儔價僜偺幚偑嶶棎偟偰偄傞偺偩偑丄偦偺嶶傜偐偡斊恖傪尒傞偙偲偑弌棃偨丅斊恖偼儂僔僈儔僗偱偁偭偨丅傑傞偱偦偺條巕傪巹偵尒偣晅偗傞傛偆偵丄庬傪愮愗偭偰偼旘偽偟偰偄傞丅偳偆傕怘傋偰偄傞偺偱偼側偔丄梀傫偱偄傞傛偆偵巚偊偨丅偙偙偵嫃傞儂僔僈儔僗偼戝偒側懱嬰偱丄敀偄斄揰偑柍偗傟偽丄暯抧偺僇儔僗傎偳偺戝偒偝偱偁偭偨丅

丂愮枃妜搶偺暘婒摓拝乮侾俇丗俁侾乯丅嵞傃廳偄僓僢僋傪攚晧偭偰曕偒弌偡丅壓偺愮枃彫壆偐傜偺擌傗偐側惡傕楻傟暦偙偊偰偔傞丅堦斒揑偵偼偦傠偦傠峴摦傪廔偊傞帪娫偱偁傝丄偪偲偦偺惡偵姶壔偝傟偨傝傕偡傞丅愮枃妜撿偺暘婒偵栠傝丄杒偵撍偒忋偘偰峴偔丅偡傞偲愮枃妜捈壓偱榃垹幰偑偡傟堘偆丅尵梩偵偼側偭偰偍傜傟側偐偭偨偑丄壈偣偢尦婥偵惡傪敪偟偰偔偩偝傝丄偦傟偵傛傝尦婥傪栣偆丅僓僢僋傗恎側傝偐傜偼丄偐側傝偺栆幰偺傛偆偱偁偭偨丅

丂惷偐側愮枃妜偵摓拝丅擔偑崅偄帪娫偵偼丄偙偙偼擌傢偭偰偄偨帠偩傠偆丅塤奀墇偟偵墫尒傗鍨鍟偑婄傪弌偟偰偄傞丅廃埻偼憫尩側揥朷偑峀偑偭偰偄偨丅柧擔偼塉梊曬偩偭偨偑丄偳偆側偺偩傠偆偐偲僈僗偺挘傝曽傪尒偰偄偨丅堜屗戲僲摢傊偺椗慄偵偼杒懁偐傜偺偟偐偐傞傛偆偵僈僗偑墴偟婑偣偰偒偰偄偨丅傑傞偱惗偒暔偺傛偆側摦偒偵丄巚傢偢懌傪巭傔偰尒擖偭偰偟傑偭偰偄偨丅娵嶳偵岦偐偆丅偩傫偩傫懌応忬嫷偑埆偔側傝丄旀楯偲偁傢偣偰拲堄偟側偑傜懌傪弌偟偰備偔丅岦偐偆曽岦偺嬻偑愒偔從偗偰峴偔丅偦偙偵俀偮偺旘峴婡塤偑敀偔忋偑傞丅慡偰偑帺慠偺偍慥棫偰偺塮憸偺傛偆偱偁傝丄曕偒側偑傜偦傟傪妝偟傫偱偄偨丅惣偐傜偺悂偒忋偘偺晽偑嫮偔丄悢搙桳傞搶懁偺僩儔僶乕僗摴偱偼丄儂僢偲偡傞傎偳偺壏偐偝偑姶偠傜傟偨丅

丂娵嶳捠夁丅栚偺慜偵僑僣僑僣偲偟偨僔儖僄僢僩偺埆戲妜偑偁傞丅偦偺僑僣僑僣偲偟偨奺娾曯偑丄偝側偑傜恖偵尒偊丄憁椀偺傛偆偵傕丄敧昐枩偺恄乆偑崀傝棫偭偰偙偪傜傪岦偄偰棫偭偰偄傞偐偺傛偆偵傕尒偊偨丅偙偪傜偑曕偄偰偄傞偣偄側偺偩偑丄偪傚偭偲偟偨妏搙偺曄壔偑丄岦偙偆懁偑摦偄偰偄傞偐偺傛偆偵傕尒偊丄偦傟傜偺嶖妎傗尰抧偺憿宍旤傪妝偟傒側偑傜嶳捀傪栚巜偡丅塃乮杒乯傪尒傞偲丄側偩傜偐側旜崻偺愭偵栚巜偡惣彫愇妜偺崅傒偑尒偊傞丅柧擔偑塉側傜崱偺偆偪偵側偳偲巚偆偺偩偑丄俁侽侽侽倣傪墇偊丄偦偺姦偝偲晽偵偪傚偭偲傾僌儗僢僔僽側晹暘偑偦偓棊偲偝傟庣傝偵擖傞丅揔摉側價僶乕僋揔抧偑柍偄偐扵偟側偑傜曕偄偰偄偨丅偟偐偟尒偮偐傜側偄傑傑埆戲妜嶳捀摓拝丅

丂埆戲妜偵傕堦楢偺搶奀僷儖僾偺昗拰偑桳傞丅擔拞偱傕曟愇偵尒偊偰偟傑偆偺偩偑丄栭偵側傞偲丄彯峏偦偺傛偆偵尒偊傞丅嶳捀晅嬤傕幬傔偵側偭偨抧宍偟偐側偔丄揔摉偱側偄丅惣彫愇妜偺曽傊彮偟壓偭偨偑丄偙偪傜偵傕柍偐偭偨丅偲偄偆偐尒偮偐傜側偐偭偨丅僿僢僪儔僀僩偱偺嫹偄斖埻偟偐尒偊偰偄側偄偺偱丄椙偔尒偨傜偁偭偨偺偐傕丅傗傓側偔嶳捀偵栠傝丄幬傔偺抧宍偵僥儞僩傪挘傞丅偙偺帪偺僿僢僪儔僀僩偼丄拞妜彫壆偱榖戣偵偝傟偨傛偆偱偁傝丄抪偢偐偟偄尷傝偱偁偭偨丅拞妜彫壆傑偱峴偭偰偟傑偊偽椙偐偭偨偐丅応強偑応強偩偗偵栭峴幰傕曕偄偰偔傞偐傕偟傟側偄偟丄棃岝傪媮傔偰憗偄帪娫偵僴僀僇乕偑棃傞帠偑梊憐偱偒偨丅栭柧偗慜侾帪娫傎偳傑偱偵偼揚廂偣偹偽側傜側偄偺偱偁偭偨丅

丂僥儞僩偵擖傝丄掕斣偺壏偐偄儔乕儊儞傪歍傞丅價乕儖偑偁傟偽尵偆帠偼側偄偑丄崱擔偼帩偪忋偘偰偄側偄丅偪傃偪傃偲僂儛僗僉乕傪慀傝側偑傜丄惷偐側俁侾係侾倣偺嶳捀傪妝偟傓丅晽傕柍偔夣揔丅崅強偵嫃傞帠偑僂僜偺傛偆偱偁偭偨丅偦偺忬嫷偑曄傢偭偨偺偑丄擔傪屪偄偱偐傜偱偁偭偨丅媫偵晽偑嫮偔側傝丄侾帪偐傜偼戝棻偺塉偵扏偐傟傞丅暯嬒俀侽倣傎偳悂偄偰偍傝丄僥儞僩偑戝忎晇偐偲巚偊傞傎偳偱偁偭偨丅愝抲偑幬傔偱彮偟晄姰慡偲尵偆偺偑婥偵側偭偨丅奜偵弌偰儁僌偱傕懪偪崬傕偆偐偲巚偭偨偑丄侾帪娫偔傜偄偦傫側晽傪僥儞僩撪偱愨偊偰偄傞偲丄僥儞僩偺懴晽椡偺尷奅偼丄巚偭偰偄傞傛傝偩偄傇忋偺曽偵偁傞傛偆偵姶偠偰偒偨丅偙偆巚偊偰偔傞偲嫮晽偵梙傜偝傟偰偄偰傕丄埨怱姶偑偁傞丅傑偨傑偨僠價僢偲僂儛僗僉乕傪堸傫偱僔儏儔僼偵曪傑偭偨丅

丂侾帪娫偍偒偵栚傪妎傑偟偰偄傞偺偱丄弉悋偲偼側傜側偄偑丄墶偵側偭偰怮傟傞偲尵偆帠偼丄偐側傝偺旀楯夞暅偲側傞丅俁帪偵婲偒弌偟丄僕僼傿乕僘惢昳偱暊傪枮偨偡丅嬻婥寠偐傜奜傪尒傞偲恀偭敀側僈僗丅崱擔偼揤婥偑埆偄偺偐丒丒丒丅僐乕僸乕傪堸傒側偑傜偠偭偔傝偲惣彫愇妜傑偱偺摍崅慄傪挱傔丄揔摉側儖乕僩庢傝傪摢偵昤偔丅偦偟偰偦偺屻偺峴摦偩偑丄嬤偔偺枹摜偼戝憅旜崻偺晉巑尒暯丅椗慄偐傜墲暅偱係帪娫嫮偼偐偐傞丅偦偺愭偺惞妜搶旜崻傕婥偵側偭偰偍傝丄崱擔拞偵揺妜旔擄彫壆偔傜偄傑偱恑傔傟偽偄偄偑丄側偵偣偙偙埆戲偱價僶乕僋偟偰偟傑偭偨偺偱丄師偼嶳彫壆偵偍嬥傪棊偝偹偽側傜側偄丅惞暯彫壆偼宱塩偑堘偆偺偱丄偲側傞偲昐娫摯偟偐側偄丅偟偐偟昐娫摯僗僞乕僩偱偼丄僶僗偵忔傞堊偵偼偐側傝嫮峴傪偣偹偽側傜側偄丅崱擔偺梊掕偲壛枴偟偰峫偊傞偲丄惞偺搶旜崻偼偐側傝嫮峴孯偱偁傝掹傔丄惗偸傞偔崱擔偺廻偼愒愇彫壆偲偟偰丄俁擔栚偼偦偺傑傑戝憅旜崻傪壓傞偺傒偲偟偨丅

丂僥儞僩傪忯傒偩偟丄僷僢僉儞僌偑廔偊傞偐廔偊側偄偐偔傜偄偵拞妜懁偐傜僿僢僪儔僀僩偑忋偑偭偰偒偨乮係丗係俆乯丅摉慠偺傛偆偵拞妜彫壆攽傑傝偩偭偨傛偆偱丄榖傪暦偔偲丄嵟崅婰榐偺係俈恖偑偁偺彫偝側彫壆偵攽傑偭偨偦偆偱偁偭偨丅娗棟恖偺倄巵偼偰傫偰偙晳偄偩偭偨偦偆偱丄挷棟応偺搚娫傑偱巊偭偰怮応強傪妋曐偟偨偦偆偩丅偦偺榖偟傪暦偄偰丄偙偺幬傔偺抧宍偱傕岾偣偩偭偨偲巚偊偰偟傑偭偨丅偙偺屼恗偵乽嶐斢儔僀僩偑僠儔僠儔偟偰偄傑偟偨偑丒丒丒乿偲尵傢傟丄乽巹偱偡乿偲丒丒丒丅乽彫壆偱塡偵側偭偰偄傑偟偨傛乿偲丒丒丒丅棳愇偵偦偆尵傢傟傞偲屻傠傔偨偄丅偙偺屻傕屼棃岝傪媮傔偰俈恖傎偳忋偑偭偰偔傞偲暦偒丄摝偘傞傛偆偵埆戲妜嶳捀偐傜惣彫愇妜偵岦偐偆偺偩偭偨丅

丂嶐斢彮偟壓偭偨偺偱丄抧柺忬嫷偼椙偔敾偭偰偄偨丅僴僀儅僣傪旔偗傞傛偆偵僼僇僼僇偺憪抧傪崀傝偰峴偔丅廃埻偼僈僗偱帇奅偼嫹偄偑丄偙傟偐傜栭柧偗偱偁傝丄晄埨梫慺偼側偄丅嵟弶偺娾偺僑儘僑儘偟偨強偩偗丄懌応偵拲堄偡傟偽丄婋尟売強偼杦偳柍偄偲尵偊傞丅抧棟揑埵抲偺榖偵側傞偑丄杒妜偵懳偡傞彫懢榊嶳偲丄偙偙偺埆戲妜偲惣彫愇妜偲偺埵抲娭學偼椙偔帡偰偄傞丅宱楬偙偦杒妜懁偺曽偑擄偟偄偑丄挿偝偼屳妏偲尵偊傛偆丅壓偭偰峴偔偲僐働傓偟偨傛偆側暯抧偑偁傝丄偙傟傪嶐擔尒弌偣偰偄傟偽丄偙偙偑枊塩揔抧偱偁偭偨丅偨偩偙偙傕惣偐傜偺晽偼傕傠偵庴偗傞傛偆側応強偱偁偭偨偑丒丒丒丅偙偺暯抧偼丄嶳捀偐傜偼俆暘傎偳崀偭偨応強偱偁傞丅彮偟扟宍忬偺強傪壓偭偰峴偔偲丄壗偲側偔摴宍偑尒偊塀傟偟偰偄傞丅偳偆傕儖乕僩偑偁偭偨傛偆偩丅俵俴俻傕偦傫側偙偲傪婰弎偟偰偄偨偺偱丄偳偺掱搙側偺偐偲巚偭偰偄偨偑丄娫堘偄側偔恖堊揑側摴宍偱偁傝丄偦偺愭偺僴僀儅僣偵傕摜傑傟丄偦偟偰恘暔偑擖傟傜傟偨傛偆側応強偑偁偭偨丅帪娫偺宱夁偲嫟偵丄塃乮搶乯懁偺嬻偑從偗偰偔傞丅塤奀偺岦偙偆偵恀偭崟側僔儖僄僢僩偺晉巑偑偁傝丄偦偺嵍曽偺塤偺拞偐傜丄崱偵傕婄傪弌偟偦偆側挬擔偺懚嵼偑敾傞丅懌嫋傪婥偵偟偮偮丄杦偳搶懁傪岦偒側偑傜曕偄偰偄偨丅摉慠偺傛偆偵僇儊儔偼庤偐傜棧偣側偄忬嫷偱丄棫偪巭傑偭偰偼峔偊傞丅偦偺嶣塭傪幾杺偡傞傛偆偵丄帪愜僈僗偑姫偔偺偩偑丄偦偺帺慠偲偺傗傝庢傝傕妝偟偄偺偱偁偭偨丅

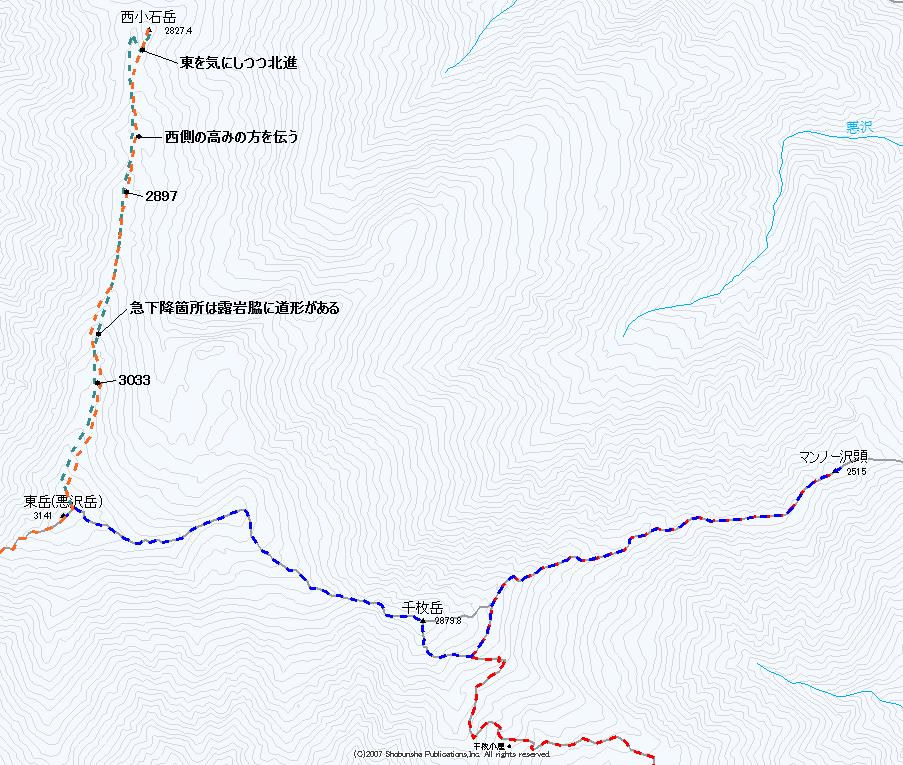

丂旜崻忋偺掅庽偑愒偔怓偯偄偰偍傝丄偦傟偑愒偄鉕焴偺傛偆偵傕尒偊傞丅偦偙偵朑墿怓偺屚傟偨憪傕尒偊丄栚偺慜慡偰偑廐偺宨怓偱偁偭偨丅摴宍傪揔摉偵捛偄側偑傜峴偔偺偩偑丄偳偙傪曕偄偰傕偝偟偰娫堘偄偱偼側偄傛偆側幬柺偱偁偭偨乮帇奅偑桳傞応崌乯丅偨偩彮偟擇廳嶳椗揑側応強傕偁傝丄偦偙偱偺敾抐偼慡偰僴僀儅僣偺検丅検偺彮側偄曽傊恑傔偽娫堘偄側偟丅俆丗俁侽偵側傝偲偆偲偆偛棃岝偲側偭偨丅崱擔偺堦擔偺埨慡傪婩婅偟偰摢傪壓偘傞丅擔杮恖偵柍偔側傝偮偮偁傞偍擔條傊偺姶幱偺婥帩偪偼朰傟側偄丅棃岝偲摨帪偵廃埻偺奺嶳捀傪挱傔傞丅偙偺鉟楉側挬擔傪偳傟偩偗偺恖偑挱傔偰偄傞偩傠偆偐丅

丂栚偺慜偵尠挊側崅傒偑尒偊傞丅嶳捀偐偲夆偐偵婌傫偩偑丄偦偺嶳捀傜偟偄崅傒偼俀俉俋俈崅揰偱丄惣彫愇妜偺娫偱堦斣偺嶳捀傜偟偄崅傒偺応強偱偁偭偨丅業娾偑弌偰偄傞応強偑偁偭偨傝偼偡傞偑丄傛偔栚傪嬅傜偡偲丄偦偺榚偺僴僀儅僣偺拞偵摴宍偑崀傝偰偄偨傝偡傞偱丄偦偙傪揱偭偰峴偔丅俀俉俋俈崅揰偺杒懁偵側傞偲丄偟偭偐傝偲偟偨働儖儞偑愊傑傟偰偄傞応強傕揰嵼偡傞丅偙傟傜偼恖偺庤偵傛傞傕偺側偺偩偑丄婛偵帺慠偲摨壔偟偰偄傞傛偆側帺慠暔偺傛偆側婥偝偊偟偨丅俀俉俈侽倣晅嬤偼搶惣偵崅傒偑暘偐傟傞偑丄惣婑傝偵恑傓丅壓傝堦曈搢偱偁傞偑丄愭偑椙偔尒偊側偄拞偱丄偄偔偮傕偺僯僙僺乕僋傪墇偊偰棃偰偄傞丅偦傠偦傠嶳捀傪摜傑偣偰傕傜偭偰傕偲巚偭偰偄傞偲丄栚偺慜偺崅傒傪慜偵乽俷倅俤乿偲彂偐傟偨孯庤偑棊偪偰偄偨丅偦偙偼暯抧偑偁傝枊塩揔抧偲側偭偰偄偨丅偪傚偆偳偙偙偑惣彫愇妜偺庤慜埰晹偱丄惣晽傪幷傝椙偄応強偱偁偭偨丅偙偙偐傜杒傪尒傞偲惣懁偺崅傒偺曽偑崅偔尒偊丄偦偙偵峴偒偨偔側傞丅偟偐偟嶰妏揰偺偁傞崅傒偼偦偺搶懁偵埵抲偟丄偦偺僺乕僋娫偼丄傗傗僴僀儅僣偑偄傗傜偟偄丅塃乮搶懁乯傪婥偵偟側偑傜丄搶婑傝偵恑傫偱僴僀儅僣偺拞偺摜傒愓傪扵偡偺偑揔摉偱偁偭偨丅嵟弶惣懁偺僺乕僋偵恑傫偱偟傑偄丅栠傞傛偆偵搶懁偵恑傫偩丅

丂惣彫愇妜嶳捀丅栚偺慜偵塻妏偺墫尒偲丄僨儞偲偟偨鍨鍟偑尒偊傞丅偦偟偰怳傝曉傞偲丄梱偐崅偄埵抲偵埆戲偺崅傒偑偁傞丅偦偺塃偵偼拞妜偑偁傝丄偦偺嵍偵偼娵嶳傪廬偊丄業暐偄偲懢搧帩偪偲椉榚偵書偊偨墶峧偺傛偆偱傕偁偭偨丅峳愳嶰嶳偲尵偆偲丄摨掕偵偼怓傫側榑媍偑偁傞偑丄偙偺惣彫愇偐傜尒傞偲丄拞妜偲娵嶳偱偺嶰嶳偵尒偊傞偺偱偁偭偨丅搶傪尒傞偲丄偛棃岝偐傜彮偟帪娫偑宱偪丄塤奀傪揨偭偨棊偪拝偄偨昞忣偺晉巑偑尒偊傞丅惷偐偱偲偰傕嫃怱抧偺椙偄応強偱偁偭偨丅偙偙偵帄傞傑偱偵丄搑拞偺僑乕儘懷偱偼丄愄偺僨億娛傕偩偄傇嶬傃偨忬懺偱巆偭偰偄偨丅嶳捀嬤偔偵偼丄愒儁儞僉偺巆傞愇傕偁偭偨丅崱偱偙偦曕偔恖偼彮側偄偺偩傠偆偑丄堦愄慜偼摜傒擖傟傞恖偼懡偐偭偨傛偆偵尒偊傞丅偙偺嶳捀偵偼嶰妏揰偲丄傗傗戝傇傝偺働儖儞偑偁傞偺傒偱丄懠偵偼壗傕側偄丅壗傕側偄偺偑旤偟偄偲巚偊傞応強偱偁偭偨丅彮偟僩儔儞僔乕僶乕傪埇偭偰偐傜撿偵搊傝曉偟偰備偔丅

丂婣傝偼俀俉俋俈崅揰傑偱偼丄墲楬偲傎傏摨偠傛偆側儖乕僩庢傝偑弌棃偨偑丄偦偺愭偼墲楬偲偼堘偊偨儖乕僩庢傝偺帪偑懡偐偭偨丅忋偐傜尒傞偺偲丄壓偐傜尒忋偘傞偺偱偼丄曕偒傗偡偦偆側応強偑堘偊偰尒偊傞偲尵偆偙偲偩傠偆丅偁偲偼丄偳偙傪曕偄偰傕戝忎晇偲偄偆棤曉偟偱傕偁傞丅愒偄鉕焴丄朑墿怓偺憪偺忋傪摜傒側偑傜栠偭偰備偔丅俁侽俁俁崅揰偼丄墲楬偼寴幚偵旜崻忋傪扝偭偨偑丄婣傝偼惣懁傪姫偒崬傓傛偆偵搊傝曉偡丅偦偟偰俁侽俀侽倣晅嬤偐傜偼扟晹傪揱偆傛偆偵偟偰摜傒愓傪捛偄丄戝偒側娾偑弌偰偔傞偲丄偦偙偑椗慄偱偁偭偨丅愮枃偺曽偐傜搊傝偁偘偰偔傞恖傕尒偊丄嶳捀偵栠傞偲婛偵侾侽恖傎偳偍傝丄棳愇偵擌傗偐側埆戲妜嶳捀偲側偭偰偄偨丅僨億偟偨抲偄偨僓僢僋偵僒僽僓僢僋傪偡偽傗偔妵傝偮偗丄寲憶偐傜摝偘傞傛偆偵拞妜偵岦偐偆乮俈丗俁俆乯丅

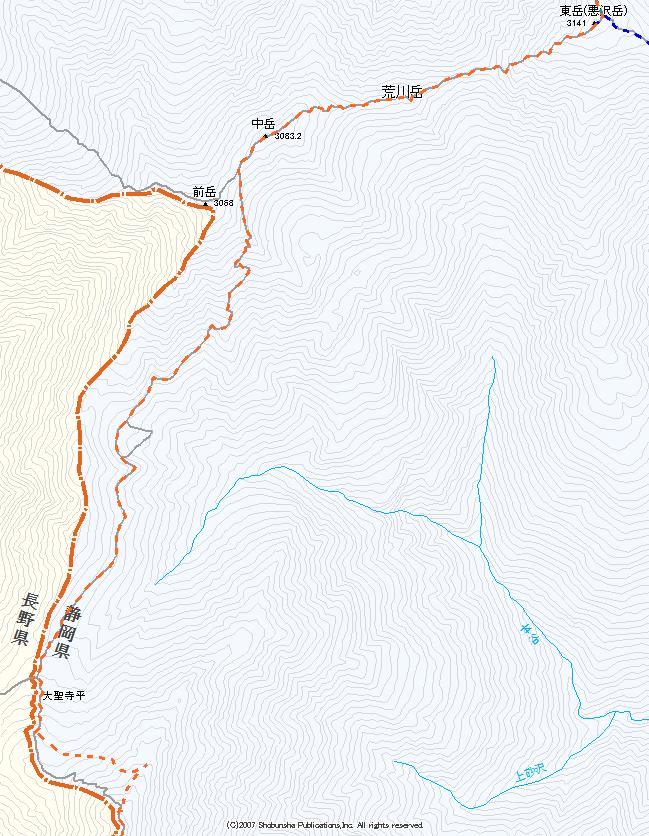

丂偩偄傇僈僗偑擹偔側傝帇奅偼侾俆倣傎偳丅晽傕嫮偔僼乕僪傪怺偔旐傝丄曅庤偱摢傪梷偊側偑傜嬨廫嬨愜傪崀傝偰峴偔丅偙偺愭偺捿旜崻偺応強偼杒懁偺晽傪姰慡偵僔儍僢僩僟僂儞偟偰偔傟偰偄偨丅媥宔偟偰偄傞恖丄搊偭偰峴偔恖傪尒傞偲丄慜擔偵愮枃彫壆傑偱偱尒偨恖偑懡偄丅帪娫揑偵傕偦偆偩偑丄愮枃彫壆偐傜弌棫偟偰屼棃岝傪攓傒偮偮棃偰偄傞慻偱偁傠偆丅拞妜彫壆傊偺嬨廫嬨愜傪僐僣僐僣偲搊偭偰峴偔丅搊楬偑側偩傜偐偵側傞偲僈僗偺拞偐傜偄偒側傝嶰妏偺壆崻偑尒偊偨丅偦偟偰偦偺慜偵偼彫壆斣偺倄巵偑棫偪榖傪偟偰偄偨丅乽倄偝乣傫乿偲嫨傇偲婥偯偄偰偔傟丄媣偟傇傝偺懳柺偵寴偄埇庤傪岎傢偡丅乽嶐擔丄偙偙傑偱棃傛偆偲巚偭偨偺偱偡偑丄埆戲偱價僶乕僋偟偪傖偄傑偟偨乿偲尵偆偲丄乽彫壆偺拞偱丄嶳捀偺儔僀僩偑榖戣偵側偭偰偨傛乿偲丒丒丒丅乽嶐擔偼彫壆攽傑傝偼擌傗偐偩偭偨偦偆偱偡偹丅攽傑傜側偔偰椙偐偭偨偐傕乿偲尵偆偲丄乽傑偩攽傑傟傑偟偨傛乿偲倄巵傜偟偄嫮婥偺曉摎傕丅乽拞偵擖偭偰偔偩偝偄乿偲尵傢傟丄僓僢僋傪奜偵抲偄偰拞偵擖傞丅乽廻攽戙偲偟偰偍嬥傪棊偣側偐偭偨偺偱丄偣傔偰價乕儖戙偱傕棊偲偟偰備偒傑偡乿偲俇侽侽墌偱僾儗儈傾儉儌儖僣傪栣偆丅僌價僌價偲堸傓偺偩偑丄廃傝偼姦偔偰恔偊偰偄傞恖偽偐傝丄廃埻偺偍偽偪傖傫偐傜丄乽傛偔價乕儖側傫偐堸傔傑偡偹乿偲惡傪妡偗傜傟傞丅偙偺屻偼偟偽偟倄巵偲偺悽娫択媊丅嶳偺榖偼杦偳側偔丄棟悢宯偺榖偑懡偄丅擔杮偵偼嶳彫壆偑懡乆偁傟偳丄暔棟妛彂傪撉傓彫壆斣偼偙偙偺倄巵偔傜偄偱偼側偐傠偆偐丅偦偟偰枅擔偺嬝椡僩儗乕僯儞僌偼寚偐偝側偄丅惁偄僶僀僞儕僥傿乕偺帩偪庡偱丄怱媄懱偲摢擼傪帩偪崌傢偣偨恖側偺偱偁偭偨丅嵟屻偵壏偐偄偆偳傫傪偛抷憱偵側傝丄偁偭偲偄偆娫偵俋侽暘偑宱夁偟偨丅偙偺帪偺榖偺拞偱丄崱擭偺嶳奐偒慜偱偺愮枃彫壆偺壩帠傪抦偭偨丅偦偺偍偐偘偱丄偙偺彫壆偺挷棟応傕恀怴偟偄杊壩懳嶔偺儃乕僪偑挘傜傟偰偄偨丅師夞偼暯抧偱埀偆帠傪栺懇偟偰丄拞妜旔擄彫壆傪弌敪偡傞丅偙偙偱倄巵偵埀偆帠傕丄廃埻偺嶳傪搊傞偲摨偠傎偳偵廳梫帇偟偰偄偨偺偱丄捒偟偔戝媥巭偩偭偨偑丄桳堄媊側俋侽暘偱偁偭偨丅

丂拞妜傪宱偰丄師偺暘婒偐傜愒愇妜懁偵恑傓丅媫弒偺嬨廫嬨愜傪崀傝偰峴偔偲丄庒偄俆柤傎偳偺僷乕僥傿乕偲偡傟堘偆丅奆岥乆偵乽偍婥傪偮偗偰乣乿偲惡傪妡偗偰偔傟傞丅戝妛惗傜偟偐偭偨偑丄側傫偰惔乆偟偄偺偩傠偆偲巚偊偨丅嬐偐側垾嶢偺傗傝庢傝偑丄堦暈偺惔椓嵻偱傕偁偭偨丅偍壴敤偺壓偺悈応偼丄偁傑傝悈検偼側偔丄棴傑偭偰偄傞偺傪媎偆傎偳偟偐側偐偭偨丅偦偟偰挿偄僩儔僶乕僗傪宱偰恀怴偟偄峳愳彫壆偵摓拝丅悈応偵崀傝偰媼悈偲側傞丅抧恾傪尒側偑傜丄晉巑尒暯偼屻夞偟偵偟偰惞偺曽傊峴偭偰偟傑偍偆偐丄側偳偲嵞傃栰朷傕桸偄偰偔傞丅傑偁摢偱巚偄偮偮丄懱偺條巕傪尒側偑傜椪婡墳曄偺峴摦偲偡傞丅偳偩偄弌敪帪偵抁帪娫偱寛傔偨峴偒愭丄慡偰偑尰抧懳墳側偺偱偁偭偨丅

丂偙偺峳愳彫壆偐傜偺搊傝忋偘偑偒偮偐偭偨丅偄偒側傝偺媫搊偵丄棳愇偵媿曕忬懺偱搊偭偰峴偔丅偦傟偑挿偄僩儔僶乕僗摴偵側傞偲丄堦揮偟偰夣揔側帠丅廐怓偵怓偯偄偨彫愒愇妜偐傜偺杒旜崻傪尒側偑傜丄慜傪峴偔僷乕僥傿乕傪捛偆傛偆偵懌傪塣傇丅偦偟偰戝惞帥暯偵摓拝丅偙偙偼峀壨尨乮戝幁懞乯傊偺壓崀揰偱傕偁傝丄偲偰傕婥偵側偭偰偄傞応強偱偁傞丅偲尵偆偺偼丄堦夞偼彫廰愳増偄偵曕偒偨偄偲巚偭偰偄傞丅偦傟傎偳偵柺敀偦偆側儖乕僩偵尒偊傞偺偱偁偭偨丅偝偰戝惞帥暯偐傜偼丄彫愒愇妜傊偺媫搊嬨廫嬨愜偲側傞丅慜傪峴偔僷乕僥傿乕偺杊姦嬶偺壴偑鉟楉偵尒偊傞丅摨偠摴傪捛偆傛偆偵恑傫偱偄偨偮傕傝偑丄偳偆傕搶懁偺扟偺拞偵擖偭偰偟傑偭偨丅偙偪傜偵傕摜傒愓偑偁傝扝傟傞偺偩偑丄偝傜偵偦偺摜傒愓傕摜傒奜偟偨偺偐丄弌偨愭偼俁侽俁侽崅揰偺杒懁偺娾曯偺埰晹偱丄柍懯偵杒婑傝偵曕偒忋偘偰偟傑偭偰偄偨丅偪傚偭偲桏壆孹岦偵偁傝丄壗張偱傕曕偗偰偟傑偆偺傕儅僀僫僗梫慺傪敽偆偺偱偁偭偨丅

丂搊嶳摴偵栠傝丄朑墿怓偵側偭偨椗慄忋傪揱偆偲嵟弶偵俁侽俁侽崅揰偑偁傝丄偦偺愭傪側偩傜偐偵婲暁偟側偑傜恑傓偲丄彫愒愇妜偺嶳捀偲側偭偨丅偙偙偱柍懯側帪娫傪巊偭偰偟傑偭偨丅巹偺僄傾儕傾偵偼嶰妏揰偑偙偙偵偁傞傛偆偵彂偄偰偁傞丅慜夞朘傟偨帪偼丄扵偡梋桾傕柍偔崀傝偨偺偩偑丄崱夞偼帪娫偑偁傞丅摉慠偺傛偆偵扵偟夞傞偺偩偑丄栚揑暔偼側偄丅抧宍恾傪帩偭偰偒偰偄傟偽偄偄偑丄摴傪奜傟偨惣彫愇妜廃曈偟偐側偔丄偦偙偼墫尒妜偺抧宍恾偱丄偙偙偼愒愇妜偺抧宍恾偑昁梫丅僄傾儕傾傪怣偠崬傫偱丄棊偪偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偄側偑傜廃埻傪扵偡丅偱傕嵟弶偐傜側偄偺偩偐傜尒偮偐傞偼偢傕側偟丅偙傟偑敾偭偨偺偼婣偭偰偐傜偱偁偭偨丅彮偟棊抇偟偰撿偵壓偭偰峴偔丅偦偟偰戝憅旜崻傊偺壓崀揰暘婒側偺偩偑丄俀侽柤傎偳暘偐丄僓僢僋僇僶乕傪妡偗偨怓偲傝偳傝偺僓僢僋偺壴偑嶇偄偰偄偨丅偦偆丄愒愇妜偺僺僗僩儞偺偨傔偵偙偙偵僨億偟偨傕偺側偺偩偑丄帪娫揑側晹暘偲楢媥偺擔悢偐傜捛偆偲丄偙偙偵抲偄偨曽偑丄偦偺傑傑愒愇彫壆偵攽傑傞傕偺偲梊憐偱偒偨丅愒愇妜傪栚偺慜偵偟偰搊傜偢偵捠夁偟偰峴偔偺偼栜懱柍偄偑丄偦偺嶳捀偼擹偄僈僗偵姫偐傟偰偟傑偭偰偍傝丄偁傑傝婥暘偑忔傜偢丄戝憅旜崻懁偵懌傪岦偗傞丅傑偁拞妜偺愭偺慜妜傕搊傜偢偟偰捠夁偟偰棃偨偺偩偐傜丒丒丒丅

丂媫側嬨廫嬨愜偵丄偮傑愭偑捝偔側傞傎偳偱偁偭偨丅偦偟偰師偵戲増偄偺摴丅搑拞偑悈応偺傛偆偩偑丄摴偲愙偡傞応強傛傝丄偐側傝壓偺曽偑悈検偑偁偭偨丅嵍娸懁搑拞偵偼棫攈側僥儞応傕偁傝丄偦偙傪夁偓傞偲儖乕僩偼僿僣儖傛偆側売強偑懡偔側傞丅偦偟偰偦偺愭偑丄偙傟傑偱偑僂僜偺傛偆偵椙偄摴偲側傞丅側偩傜偐偱偁傝丄偦偙傪鑸曕偟偰恑傫偱峴偔丅儔僋僟僲攚偺搤婫儖乕僩偺擖岥偩傠偆偐丄旜崻懁偵搊傞摜傒愓偲昗幆傕尒偊傞丅

丂晉巑尒暯摓拝丅俁俇侽搙偺揥朷応偺傢偗偩偑丄巆擮側偑傜僈僗偵幷傜傟偰偄偨丅嶳捀晹偵偼俀売強傎偳暯扲抧偑偁傝丄偦偙偱枊塩偱偒偦偆偩偑丄堦偮偼憳擄旇偺慜偱丄偪傚偭偲偳偆偐偲傕巚偊偰偟傑偆丅傑偁壓偵彫壆偑偁傞偺偩偐傜偙偙偱攽傑傜側偔偰傕偲巚偆偺偑堦斒揑偐丅摉弶偼偙偙傪椗慄偐傜僺僗僩儞偟偰撿偵敳偗偰峴偙偆偲巚偭偰偄偨偑丄尰抧傪曕偔偲丄偁偺媫弒傪偲偰傕搊傝曉偡婥偵偼側傜側偐偭偨丅堦擔傪廔偊傞偵偼彮偟憗偄偑丄愒愇彫壆傊擖偭偰偟傑偆帠偵偟偨丅攚拞偵僥儞僩偑偁傞偺偱揔摉側応強偱枊塩傪偟偨偐偭偨偑丄僶僗偵忔傞偨傔偵偼偟傚偆偑側偐偭偨丅

丂晉巑尒暯偐傜嬐偐偵搶偵恑傓偲丄僴僀儅僣偺拞偺崅戜偵嫃怱抧偺椙偝偦偆側僥儞応僗儁乕僗偑偁偭偨丅偙偙側傜愭傎偳偺憳擄旇偼堄幆偣偢偲傕傛偔丄搊嶳摴偐傜傕栚塀偟偵側傞栘傕偁偭偰丄側偐側偐偄偄応強偲側偭偰偄偨丅庽椦偺拞傪壓偭偰峴偔偲丄鉟楉側愒愇彫壆偑尰傟偨丅搶奀僼僅儗僗僩偺娗棟偡傞奺彫壆偼堦惸偵怴抸偟偨偺偐丄宱楬偺偳偺彫壆傕鉟楉偱偁偭偨丅侾俆侽侽墌傪暐偄乮廻攽戙嬥傪娷傓僶僗椏嬥俁侽侽侽墌偼僶僗忔幵帪偵挜廂乯慺攽傑傝傪怽偟崬傓丅乽崱擔偼嵟廔擔慜偱偡偑崿傒傑偡偐丠乿偲暦偔偲乽僺乕僋偼堦嶐擔偲嶐擔偱丄崱擔偼僗僉僗僉偱偡乿偲曉偭偰棃偨丅偍偮傝偱價乕儖傪攦偄崬傒丄暿娰傊丅暿娰傕奜撪憰偑庤偑壛偊傜傟丄嬥懏偺僽儔働僢僩偱奺拰偑曗嫮偝傟偰嫃偨傝丄懴恔懳嶔偑巤偝傟偰偄傞傛偆偵側偭偨丅拞妜彫壆偺倄巵偑尵偭偰偄偨偑丄嶳彫壆傪寶偰傞偵傕丄偄傠偄傠偑尩偟偔側偭偨偦偆偩丅從偗偨愮枃彫壆嵞寶偼丄擖嶥傪娷傔摉暘愭偵側傞偩傠偆偲偺帠偱偁偭偨丅彫壆偺搚娫傪墱傑偱恑傒丄柧傝庢傝偺憢偺慜偵恮庢傞丅偙偙偼彫壆撪偱僈僗偑巊梡壜側偺偱丄僥乕僽儖偺忋偱抔偐偄怘帠傪嶌傞丅價乕儖傪慀傝側偑傜憗傔偺梉怘偲側偭偨丅偡傞偲億僣億僣偲壆崻傪塉偑扏偒弌偟偨丅徟偭偰曕偄偰偒偨傢偗偱偼側偄偑丄偪傚偆偳椙偄僞僀儈儞僌偱彫壆偵擖傟偨傛偆偩丅塉偼崀傝巭傫偩傝丄抐懕偟偰塉壒傪懕偗偰偄偨丅價乕儖偑僂儛僗僉乕偵姺傢傞崰丄僂僩僂僩偟側偑傜暻嵺偺儘僌偵婑傝偐偐傞丅壗偺惂栺傕側偄帪娫偼偲偰傕帄暉偺帪偱偁偭偨丅偟偐偟偦偺堦恖偱偺帪娫傕侾俋帪崰偵攋傜傟傞丅係柤偺僷乕僥傿乕偑擖偭偰偒偰丄擌傗偐偵墐夛傪傗傝偩偟偨丅榖偺撪梕偐傜丄娭搶寳偺嶳妜夛偺恖偺傛偆偩偑丄彫壆撪偱偺儌儔儖偼偩偄傇寚棊偟偰偄傞傛偆偵巚偊偨丅梻挬偼乽係帪婲偒偱偄偙偆乿側偳偲尵偆偺偱丄挬堦偺灩搰偺僶僗偵忔傞偺偐偲巚偭偰丄乬婥崌偺擖偭偰偄傞僷乕僥傿乕偩側乕乭偲巚偄偮偮丄僂僩僂僩偲僔儏儔僼偵曪傑偭偨丅

丂梻挬係帪丄乽揹婥揰偗傑偡偹乿偲巹偺曽偵尵偄丄係柤偺僷乕僥傿乕偼晹壆偺柧偐傝傪揰偗偨丅僶僇側丄偦偙傑偱溇滅柍楃側偙偲偑弌棃傞偺偐偲巚偄偮偮僔儏儔僼偵摢傪撍偭崬傫偩丅岦偙偆偑婲偒傞偲偆偺慜偐傜婲偒偰偄傞偺偩偑丄恎彑庤傕恟偩偟偄丅偦偟偰係帪婲偒偼弌敪偱偼側偔丄怘帠偱偁傝丄嶐斢摨條偵実懷壒妝僾儗乕儎乕柭傜偟側偑傜怘帠傪嶌傝巒傔偨丅偦偺怘婍偺斚偝偨傞傗丒丒丒丅慡偔廃埻傪婥偵偟偰偄側偄傛偆偱偁偭偨丅崜偄丒丒丒偙傟偑嶐崱偺嶳彫壆偺尰忬偐丅惷偐偵僿僢僪儔僀僩偩偗偱懳墳偡傞傋偒偱偼側偄偺偐丒丒丒怘帠偩偭偰惷偐偵丒丒丒丅斵傜偼怘帠傪嵪傑偣傞偲俆帪崰偵揥朷戜傊岦偗偰弌棫偟偰峴偭偨丅偦偙偵僶儞僟僫偑巆偝傟偰偄偨丅抲偄偰偍偔傋偒偐丄偳偆偣僶僗偵忔傞偺偩偐傜帩偭偰峴偔傋偒偐丅柪偭偨偑屻幰傪慖傫偩丅偦偟偰巹傕俆丗俁係暿娰傪弌敪偡傞丅

丂灩搰偺僶僗偺帪娫偼俇丗俁侽偺師偼侾侽丗俁侽丅帪娫偼廫暘偁傝丄備偭偔傝偲崀傝偰峴偔丅偁傑傝偵憗偔拝偗偽丄捁怷嶳偱傕搊傠偆偐偲傕巚偭偰偄偨丅偱傕偦偙傑偱僈僣僈僣搊傝偨偔側偄偺偱丄揔摉偵僗僺乕僪傪梷偊偰壓偭偰峴偔丅偡傞偲屻傠偐傜摿媫楍幵偺傛偆側拞崅擭僷乕僥傿乕偑敆偭偰偒偨丅偦偺搟摀偺傛偆側曕偒乮憱傝乯偵巚傢偢旔偗偰偟傑偭偨偺偩偑丄嵟屻旜偺恖偵乽壗偱偦傫側偵媫偖傫偱偡偐丄師偼侾侽丗俁侽偱偡傛乿偲尵偆偲乽偍晽楥偵擖傞傫偱偡乿偲尵偆丅偍晽楥偵偦傫側偵帪娫偼偐偐傜側偄偼偢偲巚偄偮偮丄偦偺屻傪捛偭偰峴偔偲丄彈惈僴僀僇乕偐傜儕乕僟乕偵乽傕偭偲備偭偔傝峴偒傑偟傚偆傛乿偲揻偐傟偨丅偡傞偲慜屻偵嫃偨彈惈偐傜堦婥偵晄枮偑揻偒弌偝傟丄乽偦偆傛丄廃傝偺宨怓傕尒偊側偄傢乿偲偐乽婋側偄傢傛乿偲偐丄惁偄寲乆殢乆偲側偭偨丅巹偺揻偄偨尵梩偑婲敋嵻偺傛偆偱偁傝丄彮偟埆偄帠傪尵偭偨偐偲巚偊偨偑丄偦傟埲崀偙偺僷乕僥傿乕偼惷偐偵崀偭偰峴偭偨丅庽椦偺拞偺廔巒埫偄搊嶳摴傪崀傝偰峴偔丅愮枃妜傊偺摴摨條偵丄偙偪傜傕壞応偱傕椓偟偔曕偗傞傛偆偩丅灩搰偐傜愒愇彫壆傑偱傪俆摍暘偟偨昗幆傕帪愜尒偊傞乮扟懁傪岦偄偰偄傞乯丅搑拞偱弰帇楬昗幆偑偁傞偲偙傠偱丄愄偺椦摴傪塃偵尒傞丅帪寁傪尒傞偲丄彫壆偐傜偪傚偆偳俋侽暘偑宱夁丅偙偺暘偩偲偁偲侾帪娫傎偳偱崀傝偰偟傑偆偺偱丄傑偨傑偨僊傾傪曄偊偰儁乕僗僟僂儞丅備偭偔傝偲廃埻偵僉僲僐偱傕側偄偐偲尒側偑傜壓偭偰峴偔丅偟偐偟偙偙偼儊僕儍乕儖乕僩丅壖偵偁偭偨偲偟偰傕揈傑傟偰偟傑偭偰偄傞偩傠偆偲巚偊偨丅

丂嬨廫嬨愜偑廔傢傝丄揝偺奒抜傪揱偄搊嶳岥偵崀傝棫偮丅僆僢偙傟側傜捁怷嶳偵峴偗傞偐偲巚偄丅崱搙偼媡偵彮偟僗僺乕僪傪懍傔偰灩搰傪栚巜偡丅戝憅婌敧榊偝傫偺旇傪尒側偑傜儘僢僕慜偵摓拝丅偟偐偟僶僗忔傝応慜偺攧揦偐傜偼偄偄擋偄偑偟偰偍傝丄價乕儖傗傾僀僗傕偁傞丅偦偺搶懁偵偼堦柺偺幣惗偺僥儞僩僒僀僩偑偁傝丄捁怷嶳傛傝偙偪傜偺曽偵堷偒崬傑傟偰偄偭偨丅傾僀僗傪攦偄丄擔嵎偟傪梺傃側偑傜婛偵壓奅恖丅彮偟摐暘傪偲偭偰枮懌偡傞偲悋杺偑廝偭偰偒偰丄僥儞僩僒僀僩偺儀儞僠偱墶偵側傞丅偦傛晽偲揔摉側擔嵎偟偵丄偙傫側婥帩偪椙偝偼懠偵側偐偭偨丅幣惗偺崄傝傕旲偵姶偠丄偦偺傑傑僂僩僂僩偲偡傞丅弉悋偟偰偄偨傢偗偱偼側偄偑丄備偭偔傝偲埨傔丄廃埻偺擌傢偄偵僶僗偺帪娫偑敆偭偰偄傞帠傪嶡抦偡傞丅偦偟偰僶僗偺忔幵応傪尒傗傞偲丄偦偙偵尒偨偙偲偺偁傞偛晇嵢偑偄偨丅巚偆傛傝憗偔懱偑摦偒嬱偗婑傞丅偛晇嵢偼丄鍨鍟偐傜愬墫旜崻傪宱桼偟丄擾捁彫壆偱傪儐乕僞乕儞偡傞傛偆偵敀曯撿椾傪栠偭偰偒偰偄傞丅偄傗偼傗偡偽傜偟偄懌偲僐乕僗庢傝偱偁傞丅嶳択媊傪偟側偑傜丄傕偆彮偟憗偔偵婲偒傟偽偲屻夨偡傞丅偡傞偲彫壆傪摨偠偔偟偨僷乕僥傿傪尒偮偗丄僶儞僟僫傪搉偡丅偟偐偟庴偗庢偭偨屼恗偼丄壗堦偮楃傪尵傢側偐偭偨丅抲偄偰偔傟偽傛偐偭偨丒丒丒丅偛晇嵢偲偺榖偟偺嵟拞偵惍棟斣崋偑屇偽傟丄偦偦偔偝偲僶僗偵忔傝崬傓丅棳愇偵僊儏乕僊儏乕媗傔丄婣傝傕僓僢僋偼旼偺忋丅墲楬偱妛廗偟偰偄偨偼偢側偺偵丄傑偨傕傗僼儗乕儉偑屢娫偵丒丒丒丅

丂侾侾丗俀俇丄嬃偔傎偳彮側偔側偭偨挀幵応偵栠傞丅帟敳偗偵側偭偨挀幵応偱奺幵傪妋擣偡傞偺偼娙扨偱丄戝嶃偺傒偄偝傫偛晇嵢偺幵偼丄巹偺悢戜墶偵抲偐傟偰偄偨丅摓拝帪偵偼丄偦偺懡偝偱慡偔敾傜側偐偭偨偺偩偭偨丅俆暘傎偳偟偰偛晇嵢偺僶僗偑摓拝偟丄嵞傃彮偟嶳択媊丄師夞偼偳偙偐嶳捀偱偺崌棳傪栺懇偟偰丄奺乆偺婣楬偵偮偄偨丅

丂崱夞偼媫傕媫丄梊掕偑擇揮嶰揮偟偨拞偱偺峴摦偲側偭偨丅偟偐偟擔崰偺孭楙丠偺偣偄偐丄抁帪娫偱妝偟傔傞応強傪扵偟弌偣丄偦偟偰妝偟傫偩丅擮婅偺惣彫愇妜傕摜傔丄戝枮懌偱偁偭偨丅

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂