|

|

|

|

| ①坪野キャンプ場北側の林道分岐点。 | 山を巻くように散策路が付けられ、その入口。(色調補正) | 左の写真の先に見える分岐道標。「神主山」と書かれている。 | ②第1イヌワシ広場 |

|

|

|

|

| 直下の道標。 | ③野々市山山頂。東から西。 | ③西から東。 | ③三等三角点を掘り出す。 |

|

|

|

|

| ③木々の間から見る金沢市の夜景。 | ③右は三角点を掘り出した様子。 | 山頂西側の分岐。 | 散策路入口に戻る。 |

野々市山(神主山) 364.4m

2009.1.3(土)

雪 単独 南側散策路入口より 行動時間16M

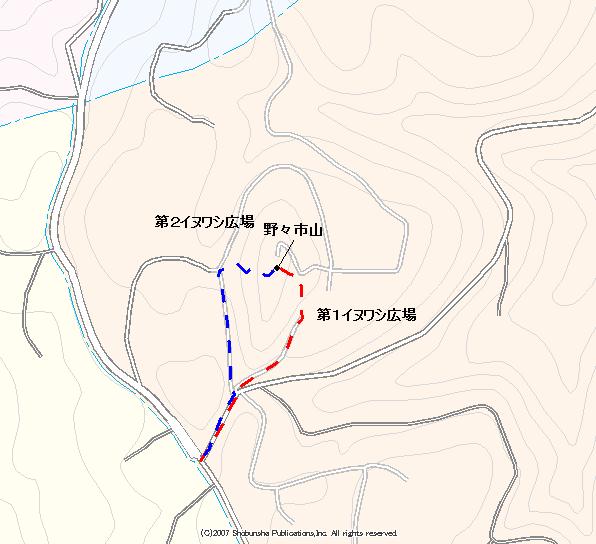

①南側林道交差点4:59→(6M)→②第1イヌワシ広場5:05→(2M )→③野々市山 5:07~11→(3M)→④散策路入口5:14→(1M

)→①林道5:15

|

|

|

|

| ①坪野キャンプ場北側の林道分岐点。 | 山を巻くように散策路が付けられ、その入口。(色調補正) | 左の写真の先に見える分岐道標。「神主山」と書かれている。 | ②第1イヌワシ広場 |

|

|

|

|

| 直下の道標。 | ③野々市山山頂。東から西。 | ③西から東。 | ③三等三角点を掘り出す。 |

|

|

|

|

| ③木々の間から見る金沢市の夜景。 | ③右は三角点を掘り出した様子。 | 山頂西側の分岐。 | 散策路入口に戻る。 |

「新北陸の名山」を読んだ時にこの山を知り、いつか行こうかと思っていた。しかし当時はこの山はコンサイス山名事典には掲載されておらず、私の中で登山対象ではなかった。それが日本山名事典となってから、とうとう掲載され、嬉しい事に晴れて登ってみたくなる山となった。

金沢も元日にかなりの降雪がありだいぶ白くなった。ここも里山であり標高こそ低いが、長いアプローチ林道に対しては、それなりの覚悟で行かねばならなかった。窪3丁目の住宅地から林道が始まり、倉ヶ嶽の方へ向かっている。途中に坪野地区があり、そこに坪野キャンプ場があるのだが、今回目標とする山は、そのキャンプ場のすぐ手前に位置する。注意したいのは、坪野キャンプ場は坪野町にあるのではなく、清瀬町地内にあるのである。

窪から林道を行くと案の定雪深くなってゆく。20~30センチはあり、ドキドキしながらハンドルを握って進んでゆく。どこかでスタックしないかと心配なのだが、まだ外は真っ暗。用意が悪く、ヘッドライトも何も明かりになるものを持ってきていない。途中でチェーンを巻きたくとも夜明けを待つしかなかったのであった。よってこの状態のまま進んでもらわないと困る事になり、トラクションのコントロールをしながら、ソロリソロリと雪を分けてゆく。

現地には西回りと東回りの林道が選べ、往路は東回りとしたのだが、清瀬地区内に入ると、やや狭い林道になり、その狭さから林道から落ちそうに思う場所もある。雪のある時は西側の林道を使った方が安全に通過できる。そして野々市山の南側に来た。するとそこには道標があり、なにか散策路が出来ているようであった。その散策路の反対側となる南側には展望台と書かれた標識もあり、階段が登っていた。ここには適当な駐車スペースが無いので南西に進み、倉ヶ嶽へ向かう道との交点まで行って路肩に駐車となった。さて外は真っ暗。ヘッドライトが無い中でどう進むか。色々考えると、非常時に、携帯電話の明かりで暗闇を歩くという利用法を思い出した。よし、これでいこう。

エンジンをつけたまま、車のヘッドライトは先ほどの散策路入口の方へハイビームで向ける。そして歩き出す。散策路入口には「野々市山」の文字は無く、変わりに別名の「神主山」の表記があった。行政は野々市山でなく神主山の方を選んだわけである。散策路を数歩上ると、残念ながらもうそこまでは車のヘッドライトは届かず、携帯電話の明かりを頼りに上がって行く。雪は30センチほどあり、真新しい雪の上にトレースを刻んでゆく。ちょっと上った先には「第1イヌワシ広場」と言うのがあり、広場と言う割には林立する棒があったりした。その広場を北東の方へ進んでゆくと、上にあがってゆく道がある。そこを数メートル上ると、今度は山頂部へ向かう道の分岐となる。雪が無ければ足の下は立派に管理された丸太階段があるであろうと思われる。

山頂にはしっかり「神主山山頂」と書かれてあり、小数点以下2位までの詳細標高も書かれていた。市内側を見ると、木々の間から綺麗な夜景となっていた。手にカメラを持って撮影は無理で、山頂標識の上に乗せて夜景モードで撮ってみた。ただ標識の場所はちと角度が悪く、結果はいまいち。三脚でもあり、もう少し場所を変えればいい夜景写真が撮れたような気もする。そして次に三角点を探す。雪を足でどかしながら硬い異物を探すのだが、標柱のまん前からあっけなく出てきた。掘り出すと三等三角点であった。

下りは、西に下って行くと九十九折を経て第2イヌワシ広場となった。そして鋭角に南に戻るように散策路を辿ると出発地点の散策路入口に戻った。車のヘッドライトを眩しいほどに浴びながら林道分岐に戻る。

登山するにはあまりにも短い距離だが、携帯電話の明かりで歩くには、なかなかスリルがあってちょうど良い距離であった。照らす範囲が狭すぎて、これで獣でも出て来ようものなら逃げようが無かった・・・。ここはキャンプ時の散策用には適当であり、登山とする場合は、麓の住宅地辺りからスタートするのがいいだろう。車に戻り、西側の林道を下って行く。そして次の古城(山の名前)を目指す。