金曜日夜、いつものように何も予定してない状況から行き先を模索する。最初は南アの、広河原(芦安から)付近の登り残しに行こうかと思い地図を見ていたが、作業しながらメールを確認すると、ヨーロッパの某国から姫君が来日するとの情報があった。姫君はアマチュア無線の資格を持ち交信が可能。こうなると関東エリアに行き先を絞る。姫君の滞在する都心に対し、交信可能な場所は多々あれど、折角なら明瞭な交信をしたい。前週に後立山の朝日岳の登山道を辿った。「朝日」繋がりとなるが、谷川岳の馬蹄形にある朝日岳周辺に、日本山名事典に新しく載った山がある事を思い出した。これで行き先は決定した。ルートは宝川温泉からの沢沿いルートとした。残暑厳しい日になるようで、水の流れのある場所は幾分か涼やかに歩けると思ったのだった。

岩の殿堂と言われる谷川岳。これは言わずもがなのあの壁を擁する谷川岳であり、主たる部分は岩屋の世界となるが、一般山屋にとっては谷川岳と言えば馬蹄形。その馬蹄形をやったのは9年も昔。それ以来あの稜線には足を乗せていない。久しぶりの訪問に、当時の記憶がどれほど残っているか、少しワクワクしながら出向く事になった。

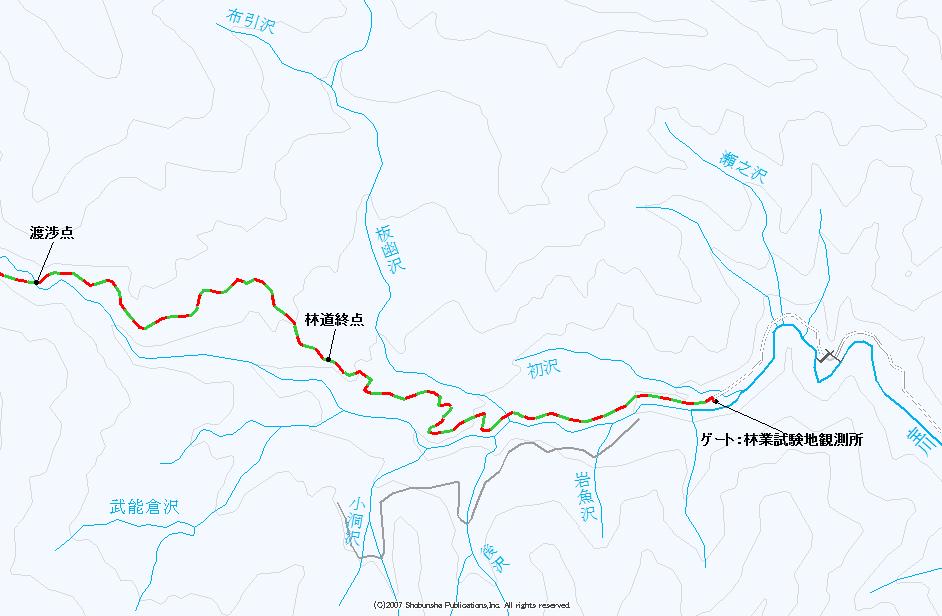

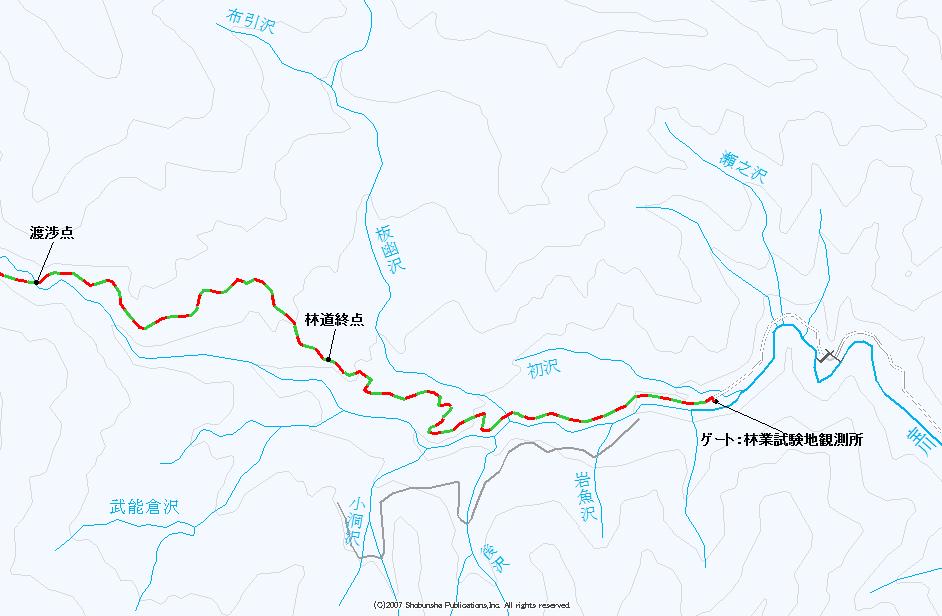

1:15家を出る。ここのところ高速利用ばかりだったので、今日は下道で行く。ちょっと気づいたのだが、高速利用者が増えて下道が空いている事が多いのだった。上津大原の交差点で国道17号を離れ、水上温泉郷を目指す。そして温泉郷を過ぎたら藤原湖を目指し、その先が温泉地として有名な宝川温泉となる。その宝川温泉の施設を左に見るように、先に延びる林道を詰めて行く。前日の雨のせいか水溜りが多く、泥水を浴びながら奥へ奥へと走らせて行く。左右からは野草がせり出し、路肩の様子が判らず恐々の運転であった。途中ユンボが置いてある作業林らしき場所もあり、宝川温泉からおおよそ3.2キロの場所まで進め、そこでゲートされていた。川側には青い波板を張られた小屋があり、これがどうやら「宝川林業試験地観測所」らしい。バラック小屋の前にはチェーンソーを使った真新しい切り屑もあり、現在進行形の施設である事が判る。事前にネットで調べると、このゲートは開いている時もあるようで、だめもとで押してみる。しかしこの日はしっかり施錠されていた。この場所は駐車スペースが微妙で、山手側の余地に寄せて駐車とした(3:30)。暫く林道なので、すぐに出発でも良かったが、林道には左右からのススキが沢山せり出していた。前日の雨を多量に含み、歩行の邪魔をすることは明らかであった。暗く、さらにススキでは、ちといやらしく思え夜明けを待つ事にした。

ゲート前は、宝川の流れと初沢の流れに挟まれ、ザーと言う音が止む事がない。最初は煩く思ったが、深夜のテレビの放映後に出てくる「砂嵐」の音と酷似している事に気づき、微妙に笑えてたりしていた。そう思うと煩いと言う敵対心は無くなり、安眠へ誘う音となる。2時間ほど仮眠が取れ、バナナを一本食べる。今日の食事はこれだけ。荷を少なくする為にそうしたわけではないのだが、途中のコンビニに寄りそびれてしまい、食料を買えなかったのである。もう一つの理由は、やはり軽い気胸になっているようで肩が痛む。こうなると食事が痛みに繋がるので、あまり欲しないと言う部分があるのであった。車内でいつものように登山靴を履くのだが、何かおかしい。足の裏に硬い感じが・・・。なんとインソールが入っていなかった。前週の大猫山で履いた靴だったので、乾かす為にインソールが干したままであった。なにか代用品を考えたが、何も出て来ず、予備用の厚手の靴下を重ね履きして応急処置とした。そして履き心地を確かめようと外へ出た所に、下から釣師が二人上がってきた。「ここは釣れるのですか」と聞くと、笑いに誘う返答で「健康維持です」と返って来た。このあたりの掛け合いは大好きなのであった。

5:14ゲートを越えてゆく。やはり足の裏の状態に違和感がある。これでは長駆は無理のように思え、スタートしたてではあるが、ちょっと沈んだ気持ちでいた。先を行く釣師を追いかけるようにやや急ぎ足で行く。雨に濡れたススキの穂がせり出していて、すぐに濡れ鼠となっていった。これにススキの種が体中に付着するので、これにも参った。まるで頭から白ゴマを振りかけられた様相で歩いてゆく。途中左手の宝川を見ると、小滝を擁したエメラルドグリーンの淵がある。林道側には大きな虫ようがあり、なんとも絵になる場所であった。暫く行くと白い欄干の橋の所で、釣師がおにぎりを食べながら休んでいた。橋には名称が書かれていないが、おそらくこれが板幽沢橋となるのだろう。釣師から「おにぎり食べますか」と差し出され、何も食糧がない中で欲しいところだが、お気持ちだけ戴いた。「毛鉤ですか」と判ったように聞くと、「もう毛鉤は終わりで餌釣りですよ」と言われ、無知さに吐いた言葉を悔いる。お互いの安全を祈って先に進む。すると左側に吊橋が見えた。

林道の状況は、先に進む毎にススキのせり出しが酷くなって行った。暫くダート林道だったが、途中には舗装されている場所もあり、その下を水が通ったのか、大きく舗装面がうねっていた。林道は分岐箇所が全く無く一本道。くねくねとその上を従って行くと、路肩余地が現れ、終点が近い事が予想できた。さらに行政の山火事に関する標識なども現れ、これも終点が近い事を示す。すると案の定、そこから30mほど先で林道終点となっていた。一見草地のようだが、そこはかなり泥濘地形で、山側に逃げるように巻き込み、その先の登山道に乗る。

林道が終わり、さあやっと登山道に乗った。宝川を終始左下に見下ろすような道で、やはり川の冷気が周囲温度を下げているのか、涼やかに歩ける。山道に入り15分ほど進むと、最初の沢を跨ぐ。雨の後なので幾分か水量もあり、靴を濡らしながら通過して行く。この先僅かで二つ目の沢を跨ぐ。アップダウンを繰り返しながら行くこの道は、途中にいくつもの沢が入り、水を得やすい道であると言える。7つ目の小沢を過ぎると、次第に宝川の音が大きくなってくる。そう八宝滝が近づいている証拠となる。その方向に目をやるが、ちらほらと見えるものの全体が良く見えない。何処かいい観瀑台があるのではと注意しながら足を進めるが、特にここと言った場所は無く、結局全容を見させてもらえる場所はなかった。周囲の木々も邪魔しており、滝に対してはズームにして撮るしかなかった。この滝の見える場所から10分ほどで、岩の露出した場所のトラバースとなる。しっかりザイルが流してあるので、やや足許が滑るが安心して通過できる。ここを過ぎると、少し足場の悪い場所にもタイガーロープが流してある。緩やかに高度を下げてゆくと、その先が渡渉点であった。

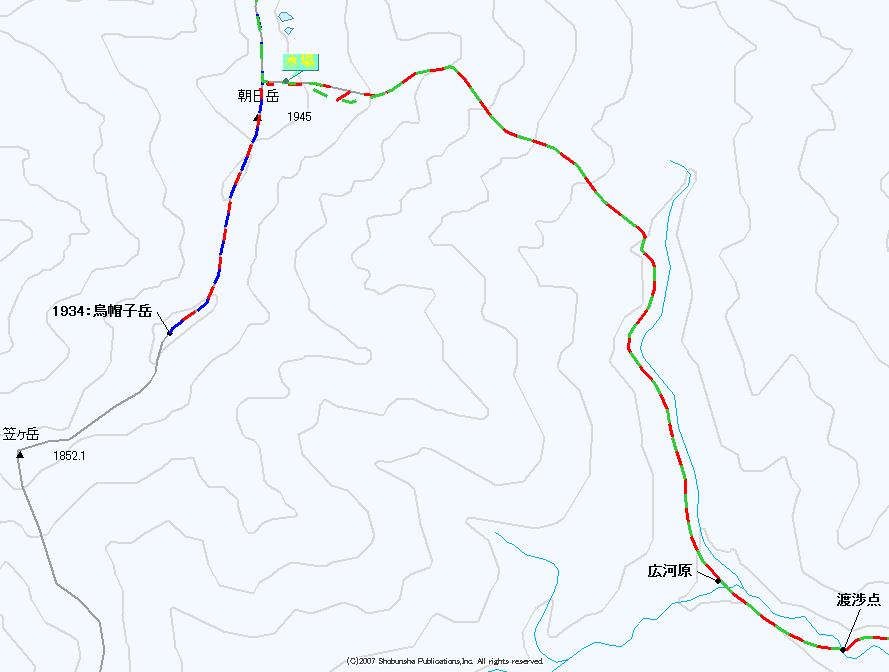

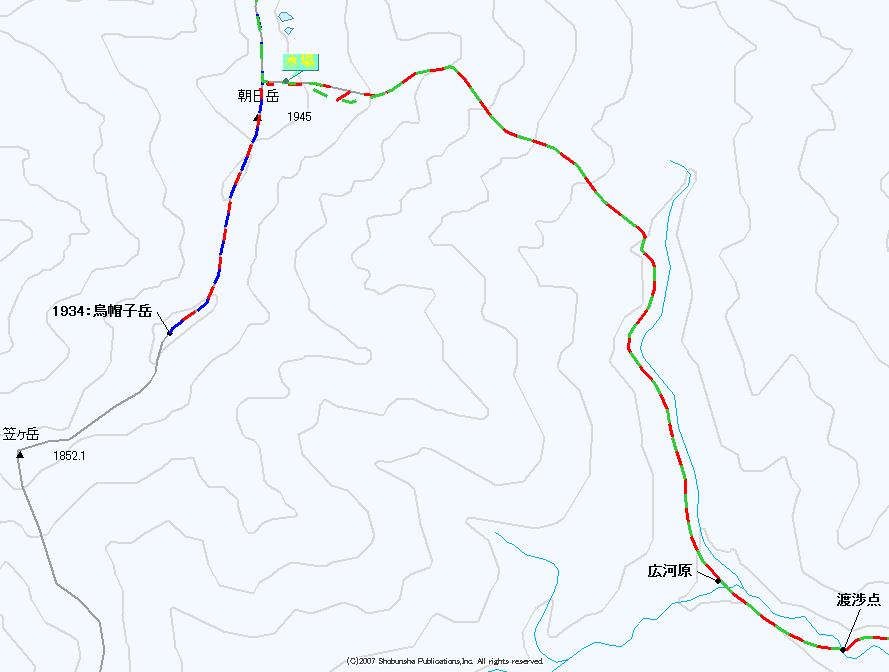

渡渉点には、適当な飛び石が多く、渡るに際し3ルートほど見出せ容易に右岸側へ移ることが出来る。しかし、それらの石は水に浸かっている事が多いのか、殆どが滑りやすい石であった(私のソールが古くなっているのかも)。右岸側では黄ペンキが登山道を導いてくれていた。宝川の流れに近い位置に登山道は切られ、この先はやや泥濘地も多くなる。右岸に移って15分ほど経過して広河原に到着。ここも右岸側を黄ペンキが導いてくれる。ウツボギ沢との出合の西側には、適当な広見があり、テン場にもってこいの場所となっていた。河原から再び山道に入ると、そこは驚くほど立派な登山道となった。これまでが三桁の国道なら、ここは一桁の国道のような感じで、普通乗用車が楽に通れる道幅で先に続いていた。なぜにここだけと思って周囲をキョロキョロしながら進むと、その先に黒い御影石の遭難碑があった。この碑を過ぎると、一級国道も二桁か三桁の国道に変わってゆく。山手側からの小沢の流れ込みもあり、泥濘地が何度も現れ、枯木に乗りながら進んで行く。すると右側に沢へ進む道が切られている所であった。僅かに進むと、綺麗な淵になっており、我が肉眼でも魚影をいくつも見ることが出来た。それも6匹ほど見えたので、見えないモノも居る事を思うと、この沢にはかなり生息しているようである。釣竿を持ちながらの沢登りも楽しいであろう。魚はヤマメかイワナのようであった。

なんと気持ちよいルートだろうか、もうこの辺りはナル水沢と言うべきなのか、川床の白色、時折ある流れ溜まりのエメラルドグリーン。綺麗と言うしかなかった。しかし少し気温が上がってくると、呼気に反応してかブユが飛んできていた。夏真っ盛りの時には、虫との闘いが発生しそうな場所であった。大石沢を大きな石伝いに渡ると、これで沢から離れ本格的に高みに向け山を登りだすルートとなる。インソールが無いので靴の中で足が動き、なんとも状況が良くない。殆ど自業自得の世界だが、山に入ったからには目標地まで行きたく、我慢して頑張るしかなかった。少し急峻だがとてもよく整備された道で、足上げがしやすい。途中で振り返ると、長く歩いてきた宝川の谷間が下の方に見下ろせる。すると急に天気が悪くなり、瞬時に降雨となった。傘で一時しのぎをしながら、雨合羽でもと用意をしていると、数分でパラパラ状態になった。通り雨だったようだ。濡れた草つきの道を這い上がって行く。上がりきったら西へ方向を変えるトラバース道のはず。ここは見栄えのする展望であるはずだが、生憎のガスとなっていた。足許に注意しながら、黄ペンキを追うように岩の上を伝ってトラバースして行く。岩の露出が終わると笹の中の道となり、そこに木道が現れると、稜線分岐も近い。その木道の上を歩いて行くと少し湿った場所が現れ、チョロチョロトした水の流れがあった。表示こそ無いがここが稜線直下の水場のようであった。コップかなにか無いと、汲むのに苦労しそうな水場であった。宝川からここに至るまで、これだけの水場(小沢を含め)が有るのなら、朝日岳のみを目指すなら、殆ど水筒などの携帯は要らないのではないかと思えてしまった。朽ちた木道を行くと分岐となり、先に烏帽子岳を目指すべく朝日岳の方へ足を進める。

すると前方からランニングシューズの軽装の方が降りてくる。時間からして土合から白毛門経由で歩いて(走って)来た方だろう。風のように軽やかに通り過ぎて行った。そして9年ぶりに朝日岳に登頂。柔和な顔のお地蔵さんが出迎えてくれる。しかし裏を見て驚いたのだが、このお地蔵さんは、あの洞爺丸の遭難供養の物であった。半世紀以上ここに鎮座しているようであった。アップダウンを繰り返しながら先の方に見える高みを目指す。途中もう独りのハイカーがすれ違う。今日はこれで二人目。しかしそれを上回る数で出迎えてくれたのが蛇であった。なぜにこんなに居るのかと思えるほどに、登山道脇にニョロニョロとしていた。ヤマカカシやマムシがおり、ちょっと路肩で休憩、と言う場合は注意した方がいいかもしれない。

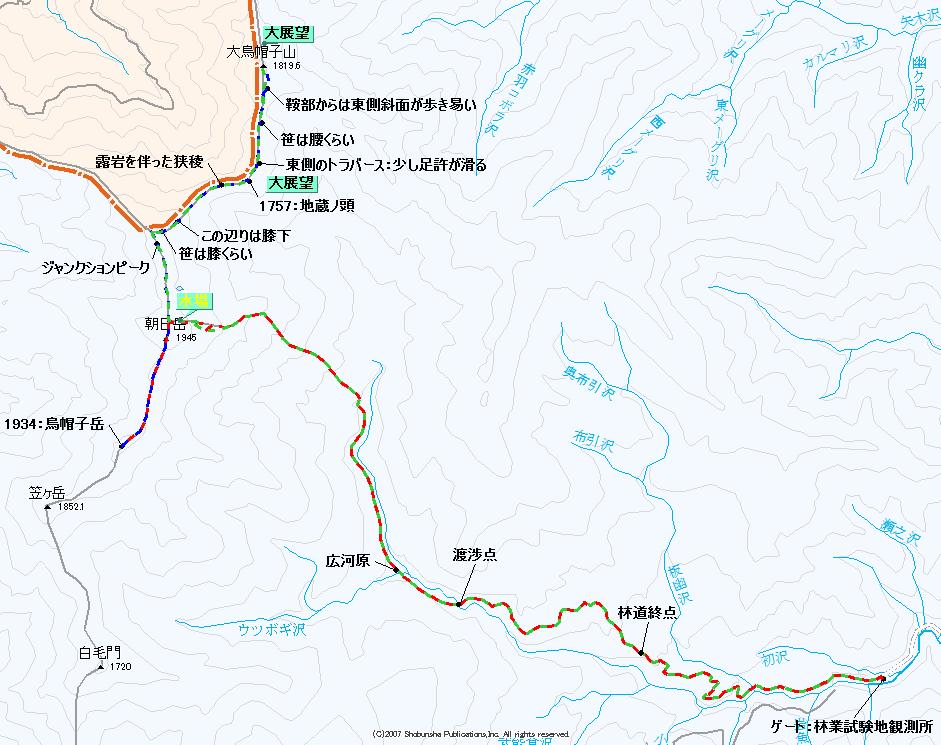

朝日岳から5つほどの小ピークを経て、烏帽子岳に到着。特に山頂を示すものは何もない。と言うか、ここは登山道は山頂を通っておらず、8mほどナナカマドと笹を分けて這い上がる。山頂部はそれらの木々に覆われ居心地が良くない。登山道まで降りてトランシーバーを握る。当然ヘビには注意する。下界に向け声を出す。すると、念願叶って姫君が出てきてくれた。姫君は日本語が堪能なので、こちらは通常会話。楽しい時間が経過する。そして後からKUMO氏も出てきてくれ、楽しさは倍増となる。山岳での無線の気持ちよさとは、大展望を見ながら楽しい会話にあると思っているのだが、この時がそれであった。少し長居となり踵を返す。戻りながら朝日岳直下の南面に岩場がある。最近岩場での登攀訓練のせいか、そこを登ってみたくなるのであった。ちょっと基部に手を掛けてみる。一歩上げるが今日は足が靴の中で動く。早々に諦めた。朝日岳を通過し、次がジャンクションピーク。そこへもきれいな木道が続き、ガスが晴れると絵になる風景が広がる。西側の下にも深い色の池塘が見え、少し気温が上がってきていたので、そこで泳ぎたいと思える状況であった。

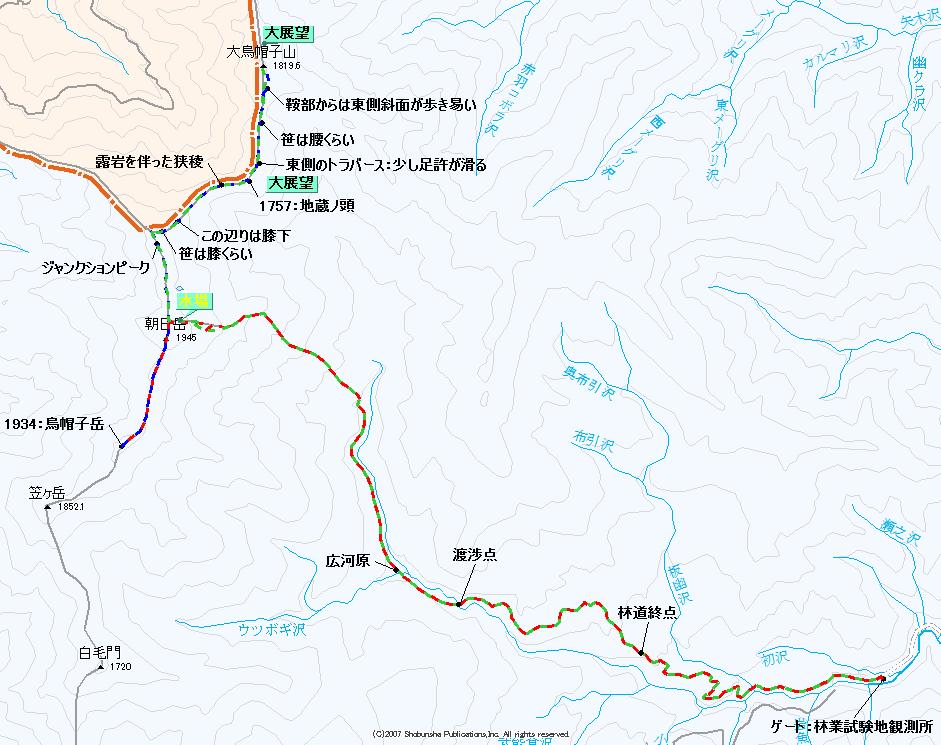

ジャンクションピーク到着。と言っても何処が山頂かと特定できないようなダラッとした山頂で、しいて言えば南側にやや高い場所があり、そこが少し顕著なつき上がった場所となるか。ダラダラと歩きながら、一旦巻機山への分岐点まで行き、再度登り返して山頂部に戻る。やはりいまひとつ場所が同定できない。まあここは自己満足としてトランシーバーを握る。ここでも姫君が応答してくれる。さあこの先であるが、インソールが無い事を思うと、足の裏の痛さから、早々に降りてしまいたい。しかしここまで来たら、大烏帽子山くらいは踏んで帰りたい。時計は11時、まだ下山に入るには早い感じがし、少し狙ってみる事とした。しかし、それを阻止するかのような濃いガスが巻いていた。少し山頂部で足踏みをしていた。そして少し待っていると、ガスが切れだし地蔵ノ頭と共に大烏帽子山が姿を現した。流麗な円錐形の山容で、大烏帽子の名前がぴったりであった。そう思うと共に“遠いなあ”とすぐに思えてくる。道形は有るようだが、無いと思って行った方が無難であり、あまり期待は出来ない。それでもここまで来たら少し調査もいいだろう。向かう事にした。

分岐標柱から笹の中にある掘れた筋を伝って降りて行く。まあ外す事はないが、時折笹が邪魔して不明瞭になる場面もある。この時はガスの中であり、しっかりコンパスを合わせる。それから掘れた筋は、急な段差もあるので足許には要注意。道形を見ながら、その脇辺りを歩くのが楽であった。もう少しもう少しと思いつつ、下半身をずぶ濡れにしながら高度を下げてゆく。すると天は味方してくれているのか、ガスが晴れてきた。振り返ると上層のみがガスに巻かれていたようだ。鞍部まで下り、そこから岩場を伴ったアップダウンが繰り返される。岩場と言っても露岩が時折出ているような場所で、容易に乗り越えて行ける。やや南側を通過する場面があり、笹に乗る時は足許が滑る。道形は案外に続き、それに伝って地蔵ノ頭に立つ。ここも展望の良いピークで、少し南側に行くと、草原の上のような感じで気持ちが良い。布引尾根側も一面の笹原で、熊でも居ないかと目を凝らして見たりもした。

地蔵ノ頭(1757高点)からは、少し東側の通過が多い。ここも笹の上となり足許が滑りやすい。すぐ北にも小ピークがあり、これまで同様に東面のトラバースが滑った。それでも着実に大烏帽子山が近づいてきている。この南側から見る大烏帽子山は壮大で、ここからの絵が見られただけでも、来た甲斐があるように思えた。この地蔵ノ頭からの下りが、やや不明瞭だが、何となく笹の中に道形が埋まっている。下に行くに連れ、判り辛さが増して行く感じであった。大烏帽子側を見ても特に道形は見えない。しかしここで予期せぬ道を発見する。大烏帽子山を正面にして、右(東)側を見下ろすと、ナル水沢からの谷が上がってきている。地形に沿って屈曲して東側から上がってきているのだが、その源頭と言える場所から、顕著な踏み跡というか、道といえる立派な筋が上に伸びてきていた。距離にして50mほどだが、なぜにここにこんな道があるのか理解できなかった。道が出来るほどにナル水沢の沢登りがされている事なのか。それとも昔の道が沢沿いのあったのか。帰りをジャンクションピークまで戻るのが面倒に思えていたので、これに伝って降れればと、だいぶ気になった筋であった。とりあえずは山頂まで行かないと帰りにならないので、大烏帽子山を目指す。最低鞍部から山頂までは一面の笹。しかし東斜面は草つきで植生は弱い。30mほど東にずれて、その歩き易い斜面を上がる。ただ急登は急登。細かい九十九折を切りながら上がって行く。キンコウカやイワショウブが多く見られ、それらの小さな高山植物の多い斜面であった。

登りきるとポツンと立った三角点が待っていてくれた。大烏帽子山登頂。明日も歩ける猶予があるならこの先も進みたい所だが、今日はここまで。振り返ると伝ってきた稜線が長く続いていた。道形は明瞭とは言いがたいが、ジャンクションから1時間ちょっとで来ているから、割と歩き易い場所であったと言える。トランシーバーを握り、今日最後の儀式。そして周囲の展望をカメラ越しに楽しむ。「壮大な」と言う言葉がぴったりな周囲展望であった。さて下りだが、先ほどのナル水沢の道形が気になる。単眼鏡で沢の先を見るが、流れは無いようで、ある程度までは楽に伝って降りられるように見えた。しかし、下りで谷利用はあまり良いとされない。時間も十分あるので安全重視で往路を戻って行く事にした。

鞍部から地蔵ノ頭への登りは、降りは腰ほどの笹であったが、登りは胸から首ほどの笹となる。両腕で分けながら登り返してゆく。往路同様に東側のトラバース箇所はよく滑り、足に力を入れたいが、インソールなしの靴はいまいち踏ん張りが利かない。騙し騙し足を前に出してゆく。今日2回目の地蔵ノ頭。やはりここは気持ちが良い。腰を降ろしのんびりするには周辺で一番の場所と思えた。ここから方向を変え西に進む。北からの吹き上げの風が気持ちよく、快適に狭稜を伝い、最後のジャンクションへの登り返しとなる。雪があればとても歩き易い斜面なのだろうが、下が見えない現在の笹原は、やはり歩き辛い。それでも笹の植生に濃い薄いがあり、膝下の笹の場所もあり、楽に歩ける場所もあった。それから復路は笹が乾いており、濡れない事が何よりありがたかった。

ジャンクションに到着し、そのままジャンクションピークを越えて、木道に進む。今日三度の宝川への分岐を左にとり、東進して降りて行く。水場で少し喉を潤すのだが、掬い方が拙かったのか、やや土臭い水のような感じを得た。先の方見ると5分くらい前を単独のハイカーが降りて行っていた。すぐに追いつくと思ったが、これが早いこと。何時まで経っても背中が見えず。そうこうしていると大石沢が近づき、ナル水沢側から賑やかな声がしてきていた。その方向を気遣いながら降りて行くと、綺麗な小滝となっている場所の左岸で7名ほどが幕営の準備をしていた。沢を登り詰めてきたようであり、今日の天気ならさぞ気持ちよかったであろう。歓談の様子から、経路の楽しさが伝わってきた。大石沢の渡渉で先行者を捕らえたが、どんどん先を進んで行かれていた。単独を楽しいと思う人で、会話は無用のようであった。再び泥濘地形を進み、広河原に出る。すると、幕営適地と思っていた場所で、ツエルトを張っているパーティーが居た。周囲のロープには衣服が干され、このパーティーも沢屋のようであった。何処のパーティーも賑やかに談笑している。今日の天気がなせる業であろうか。こちらはそろそろ足の裏が悲鳴を上げていた。

渡渉点で先行者が紫煙を燻らせていた。「速いですね~」と声をかけると、「いえいえ」と・・・。「どちらからですか」と聞くと「土合から抜けてきた」と言う。「それでは帰りは?」と訊ねると、「18:30付近の宝川温泉からのバスで水上駅に戻ります」と言う。「それじゃ、私の車に乗っていきませんか」と言うと、「気にせず大丈夫です」とこれまた単独行らしい返答がある。逆を返せば私も同じ事を言うかもしれない。何せ独りの時間が楽しいのであるから・・・。左岸に移ったら、再びアップダウンを繰り返しながら小沢を跨ぎつつ戻って行く。八峰滝の音がしてくると、そちらに目が行くが、やはりいまひとつ見辛い滝となってしまっていた。残念。

林道終点に出たら、あとはダラダラと下って行くだけ。ここで学習したのだが、雨に濡れたススキは種がよく飛び散っていたが、復路乾いていると飛ばないのであった。それらを両手で分けながら林道を戻って行く。虫ようが右に見えて、綺麗な淵が見えたらゴールも近い。あの釣師は、漁果は有っただろうか。そんなことを考えながら歩いて行くとゲートに到着した。ゲート前には車が沢山置かれ、遠く熊本ナンバーまで見られた。すぐに着替えて林道を降りて行くと、各余地には殆ど車が入っており、この日は10台ほどの入山車があり、それ相応の人が林道を経て山に入っているようであった。静かなマイナールートかと思っていたが、メジャールートだったようだ。特に沢屋の人気ルートなのであろう。岩を避けていた私が、最近は岩に取り付いている。沢も同じようにやらない私だったが、この沢を見ると、楽しそうに思えてしまったのだった。