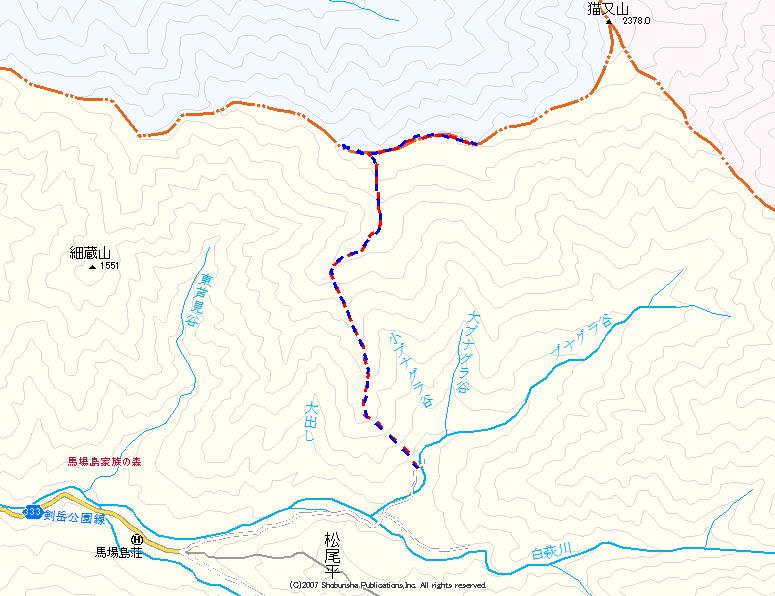

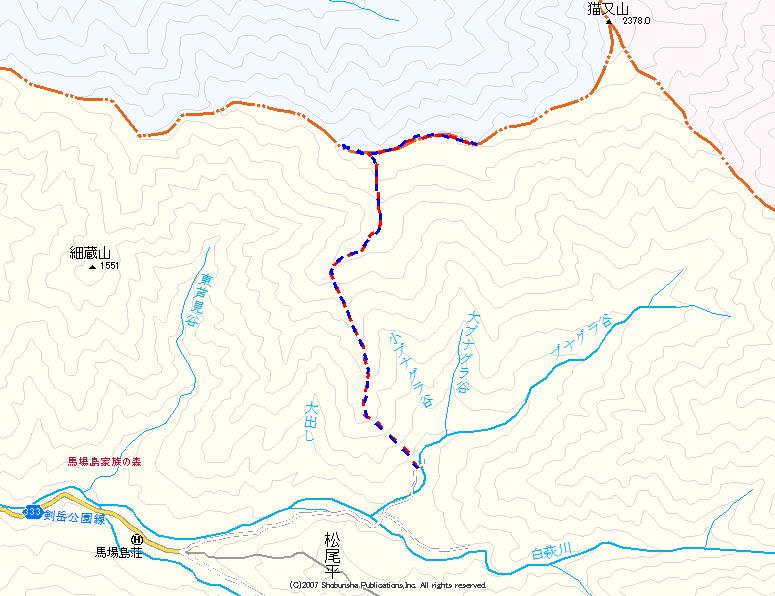

大猫山は、富山ではずいぶん前から登られる山となっていた。水口氏により作道され、猫又山と併せての周回ルートが取れるようになった。しかし残念ながら、私にとってはしばらく魅力のない山で推移していた。その理由は、私が登山対象にしているベースデータの、地形図にも山名事典にも載っていないからであった。作道完了から数年が経過、地域の努力により地形図に載る事となった。こうなると晴れて登山意欲が沸く場所となる。載った事をKUMO氏とMLQ氏に告げたら、すぐさま踏んできている。一歩も二歩も遅れた私は、やっと今回出向くこととなった。

1:20出発。直ぐに上信越道に乗る。軽井沢を越え信州に入り、沢山のトンネル群を経て更埴を通過する。するとフロントガラスを雨粒が叩き出した。今日は寒冷前線の通過で、北陸の予報は雨。ある意味、予報通りであった。上越JCTから北陸道に乗り、滑川で下道に下りる。この頃になると雨は土砂降りとなっていた。「止めようか」などと思うのだが、ここまで来て…との思いから馬場島を目指す。周囲にガスが垂れ込め。どんどん意欲が削がれて行く。でもこの山は登り3時間ほど、わずかな登りなので、まぁ降られてもと言う部分はあった。

馬場島の駐車場は賑わっていた。全ては映画効果からかもしれない。それを右に見ながら、次のY字路を左に入る。今回でここを通過するのは5回目となる。工事をしているので、関係者のみ入れるようなのだが、昔から暗黙の了解でハイカーも車で入って行ける。しかし今は、大々的に河川内を改修工事をしているようであり、大きな飯場も出来ていた。少し気になったのは、途中の橋桁がかなり壊れている部分。壊れるほどに工事がされていると言うことかもしれない。恐る恐る通過してゆく。

ブナクラ谷の堰堤前到着。雨は依然土砂降りのまま。今日は特に焦ることは無いので、少し後に移り仮眠をとる。しかし寝させないようにするほどに雨音が強く、ここでまた、”今日は止めておこうか”などと思えてくる。馬場島の賑わいはここには影響せず、誰も上がってくる様子はない。広い駐車スペースに、我が車がポツンとあるだけであった。まるで洗車機の中に入っているかのような雨だった。全く衰える様子が無い状況に、諦めて雨具を着だす。何を諦めたのか・・・。

登りだしは緩やかな九十九折を繰り返す。少し高度が上がると、サンカンスギの大木が目に入ってくる。雨に濡れ表皮の赤さが際立って見える。カメラを構えたいが、それを阻止するほどの降りが続く。なるべく汗をかかぬようにと思うが、意に反してすぐにサウナ状態になっていった。1050m付近で尾根に乗った格好になると、右手のブナクラ谷の音が急に大きくなる。通常なら木々の間からの展望が楽しめるのであろうが、今日は周囲は真っ白。登山道脇の木々を愛でながら上がって行く。

1400高点の手前で、ブナの木に、そこが水場のように幹に雨が伝っていた。幹に口を着けて水分補給。それほどに雨が強かった。僅かにアップダウンがあり、その次の高みの先が、やや足場の悪い一枚岩がある。ロープが流してあるのだが、しっかりと滑り、着地に失敗し下の笹原に2mほど滑落。雨具のフードを被っているので、視野が狭まり、バランス感覚も鈍くなっているのであった。ここの他にも、たくさんのロープが流している箇所があり、それによりよく管理されていると感じる。いつもは何度もカメラを出している所を、全く出す元気がない。悶々と足を上げてゆく。

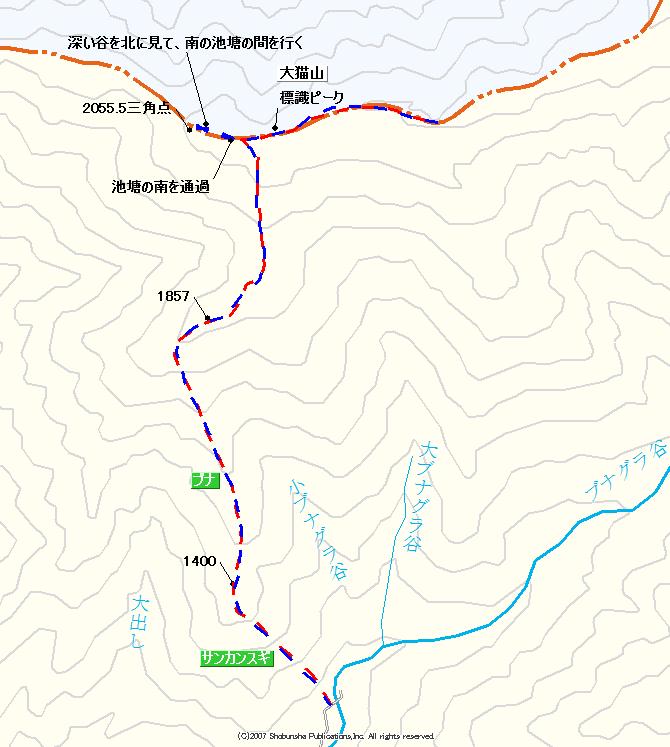

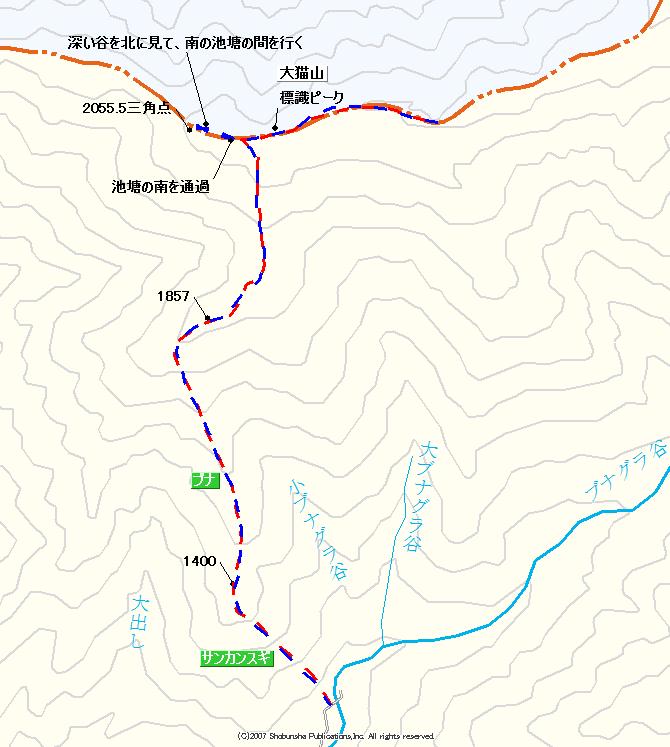

1857高点付近からを大猫平と呼ぶらしいが、「平」と言うには起伏が多い。でもそんな中にテン場としたのか、草が倒れてテントを張るのに適した場所もある。池塘も点在し、そこにアメンボが沢山浮いていた。その池塘を縫うようにルートが続いていた。この大猫平が終わり、再び急登が始まる。すると途中にKUMOがあった。それもMLQのサイン入りである。“MLQもマメだなぁ”と思うのであるが、流石に今日の天気では、いたずら書きを加筆出来ない。このKUMOを見てから僅かに上がると、登山道が左に分岐していた。そこに入って行くと、「大猫山」と書かれた橙色の標識があった。裏を見ると「大猫山三角点、2055m」と書いてある。三角点の場所はここではなく、ちと離れ過ぎている。設置者の意図はどうしたものか。周囲も見えず、高い低いが判らず、ルートに戻って東に伝って行く。草原状の場所、湿地、ナナカマドの尾根、そんな起伏の多い中を行くとルートは大きく下りだした。これで大猫山を踏んだと確認。と言うのは先ほどの標識の場所以東で標識がかかる場所は無く、地形図で山名が表記されている尾根上を全て踏んだ事となるからであった。ここの考えは、MLQが山行文で記述しているそれと意見は一致する。下り込む最後の高みは、少し西側に戻るような場所に笹薮のピークとなっており、15mほど薮を濃いで立つ。全ては自己満足である。

このまま猫又山経由で周回が順当だが、深夜からの強い雨に、帰りのブナクラ谷の渡渉が気になった。無理をせず今日はピストンとした。その代わりに、三角点を拝んで帰ろうと思うようになった。往路を戻り、再び先ほどの標識のかかるピークに立つ。すると、そこにKUMOがあった。なんて事は無い、最初にこれを見出していれば安堵したものの、見つけられなかっただけに、稜線上を探し回っていたのであった。KUMOがここにあれば、ここを山頂でいいのだろう。トランシーバーを握ると、金沢の知人が出てきて長話。「今日は天気が良いので、山はいいでしょ」と言われ、「いやいや土砂降りですよ」と・・・。さあ次は三角点探し。当初はこの場所から尾根が続いているのかと思って下るが、滑りやすい濡れた笹斜面で状況が良くない。尾根伝いは止めて登山道を少し戻ると、ルートが90度東側に屈曲する場所がある。西側には東西に細い池塘があり、この南側に尾根がある。そこに乗り上げて西進して行く。池塘の脇が通過できればいいのだが、それは不可。尾根上はナナカマドとダケカンバ、そしてササの密生した場所が20mほどあり、そこを抜けるとやや視界が開ける。そしてその先で右(北)を気にしていると、大きな谷が入っている。反対に左(南)を気にしていると小ぶりな池塘があり、そこの淵を巻き込むように西に進んで行く。ちょっとこの付近の起伏が微細で複雑のようにも思えた。池を巻き込んで進むと、稜線はササ。西側のナナカマドの中を分けて進み、三角点峰側の尾根に乗る。尾根に乗ると、周囲の雰囲気からして三角点がありそうな場所に思える。そこは周囲の展望が良さそうな(この日は殆ど見えない)場所であった。下を注意しながら足で分けてゆくと、笹に埋まった三角点を発見。何もリボン類は無く、点を探す楽しみを損なわないような、周囲と同化した黄色いテープを下げておいた。三角点も拝め、これで大猫山は完結。

薮漕ぎの復路は、少し往路と違えたコース取りをしたが、状況は好転しなかった。池塘を左に見て登山道に戻り、薮漕ぎから開放される。見事にずぶ濡れで、靴のソールが良く滑る。急峻をゆっくりと足を進めて戻ってゆく。途中で天気が回復してきて、北峰稜線の何処かが僅かにガスの中から顔を出した。下に見える大猫平の池塘がキラキラと光っている。これが見たかったのである。そしてその大猫平まで降り大猫山を振り返ると、だんだんと山容を見せてくれてきていた。こんな山だったのかと、歩いた起伏の記憶と現地を合致させる。これで周囲の展望があれば言う事は無いのだが・・・。

少し天気雨であったが、雨具はザックカバーの中に放り込み、サウナから開放される。ロープの場所は慎重に登下行。一枚岩の場所は一度滑っているので、より慎重に・・・でもしっかり足を乗せられるクラックがあるので心配ない。高度が下がって行くにつれて、白萩川沿いの工事の音が良く聞こえてくるようになる。私の駐車が、工事の邪魔をしているのではないかと、やや気になりつつ足早になる。そんな中でも、ブナの実を摘んでガリッとやる。このブナの実は熊の大好物である。熊と同じように食べるわけだが、中身が少ないが、味はいいのである。足許をいろんな種類のザトウムシが横切っていく。アカガエルもピョンピョンと前を行き、それらを愛でながら自然を堪能。緩い九十九折が始まると、ゴールも近い。下に吊橋が見え、その手前に工事関係者の車が2台。大丈夫だったか、ホッとしながら登山口に到着した。

駐車場から見上げると、堰堤の中で工事をしているようで、空調のダクトからの風が、轟音を上げていた。それより何より、ものすごい強い流れが見える。やはり周回ルートは取らなくて正解だったようだ。