快晴予報の週末となった。“とうとう明日、硫黄尾根に入れる”と、天気同様に晴れ晴れした気分で金曜日に出勤した。そして終業時間になり、事務員の女の子が「ご苦労さま」と言って退社しようとしたところ、ある者が「Have a nice

holiday」と声をかけた。すると女の子は「えっ、明日は出勤日ですよ」と言った。そのやり取りを傍らから聞いていた私は頭の中が真っ白になった。言葉にこそ出さないが「えっ、明日出勤日だったの」と、間違えである事を願いつつカレンダーを見ると、確かに出勤日。数秒前まで、行けると思って浮かれていた気分が一瞬に反転し、ガラガラと音が聞こえるほどに気持ちが沈んでいった。

結局土曜日は好天を仰ぎながら悶々と仕事をし、帰ってから代替の場所を探す。じつはもう一箇所行きたい場所があり、探すのにはあまり時間はかからなかった。その場所は「穴毛槍」。少し雪崩れも有ったようだが、穴毛沢も落ち着いてきた頃のように思っていた。ただこの好天続き、新たなる雪崩も気になりつつ地形図を見ながら綿密なコース取りを考えていた。そして最後に、近々の現地情報を得ようと検索をかけると、岐阜県警発表の『「雪崩が起きやすく、ルートが困難」などとして、北穂高岳の滝谷一帯と、笠ケ岳の穴毛谷一帯を「危険地域」と指定した。』との文言が目に留まった。毎年危ないとされている場所ではあるが、今年は例年に増して、と言う事らしい。これには困った。このように発表されている中で、何かあれば笑いものだし、実際の状況が今年は特別なのかもしれない。天気は良いし、日曜日一日だけで狙うには適当だし、と思うと嫌な所を見てしまったと後悔した。しかしながら、確かに今年の雪解けは早く、その発表を軽視できないとも思えた。ふと時計を見ると既に22時、時間的にも決定にしたかったのだが、ただでさえ不安要素がいっぱいある場所なだけに、弱気が勝りここも延期とした。後ろ向きな場合は行かないほうがマシなのである。

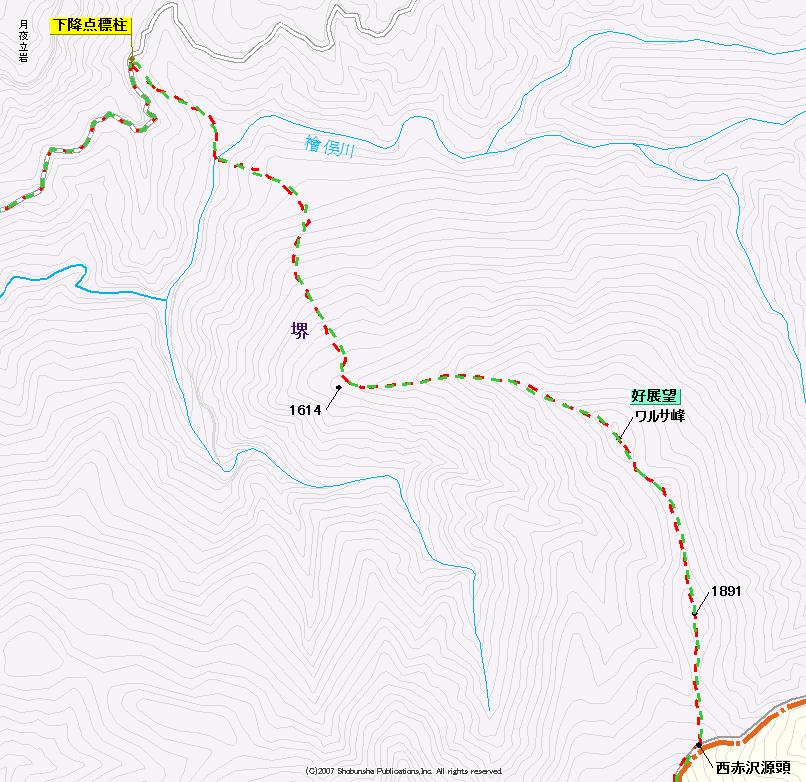

さて、新たな代替場所を選ばねばならなかった。もう選り好みしている時間は無く、通常の出発時間が近づいている。こんな時は前週の近くから探すのが手っ取り早い。周辺地図を良く見ており、新たに地形を頭に叩き込む必要が無いからであった。そして行き先は猿面峰(サルツラミネ)とした。ここは苗場山の北西にある1832mの猿面峰(サルヅラミネ)ではなく、佐武流山の北西にある2000m峰の方となる。前週は野反湖から入山したが、今度は切明温泉の方から入るのが近い。ただ近いのはいいが、ネックとなる檜俣川の渡渉が待っている。雪解け時の渡渉には、ついこのあいだ高瀬川でひどい目に遭っている。それがややトラウマになっており、躊躇する部分だが、もう他に探す根性も無くなり、ここで決定とした。それと決定を後押ししていたのは、MLQの報告であった。氏はもう少し遅いタイミングで入山し、途中を藪で通過している。今ならそこを雪に伝って抜けられるのではと思ったのだった。

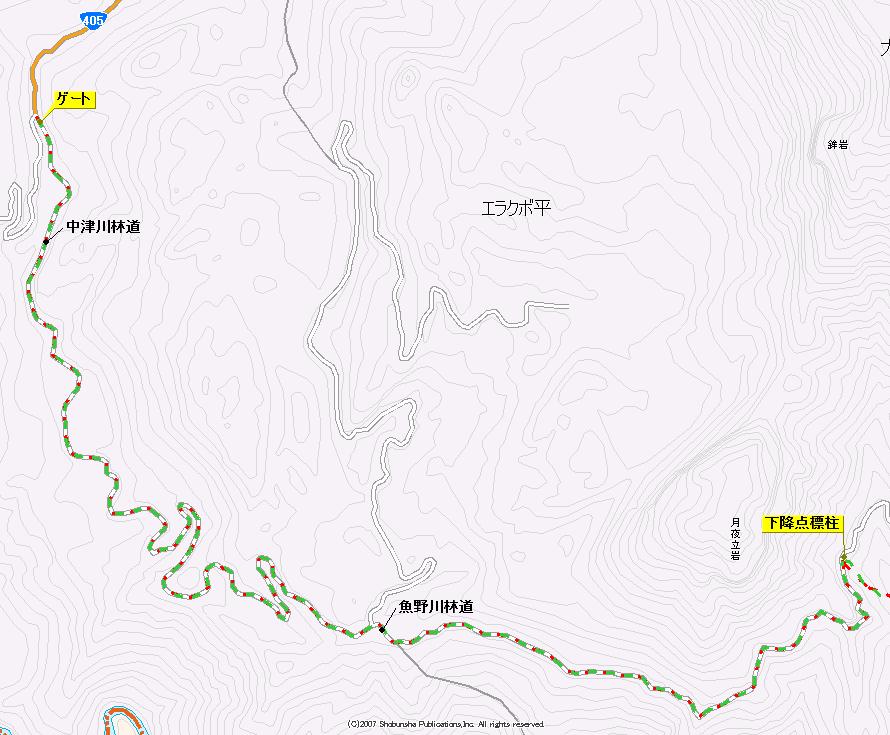

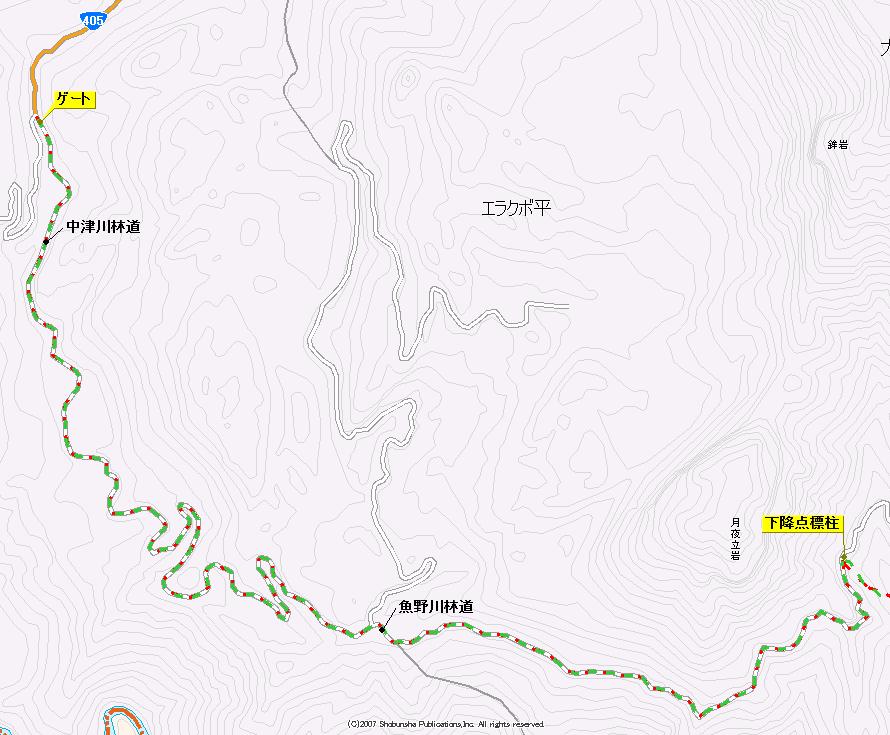

0:50家を出る。関越道に乗り塩沢石打まで走り、国道353号で津南町に入り、戻るように405号で南下する。志賀高原からの雑魚川林道経由のルートも選択できたが、残念ながら開通まで2日だけ早く、利用する事は出来なかったのだった。山間部に入ってゆくのだが、車の外気温計は12度を表示したまま下がらない。昨日も天気は良かったし、上の方もスブズブかと腹をくくった。現地が近づき、中津川林道に向かうのに栃川高原側から入ろうとしたが、未だに冬季通行止めであった。和山地区を経由し切明地区に入る。しかし、先程の場所同様にこちら側から中津川林道に向かう道もバリケードで塞がれていた。中津川林道入口までは1.3キロ。歩きあげてもたいした距離ではないのだが、バリケードは可動式の簡易型のものであり、忍びないが横にずらして中に進入させていただいた。道路上は除雪した名残が土の筋により判り、開通努力はされているようであった。中津川林道入り口までには、全く雪を見ることなく到着した。ゲート前には適当な余地は無く、50mほど北に進み、コンクリートが噴きつけられたよう壁の前に停めた。夜明けも近く、林道歩きがしばらくあるのですぐにスタートしたかったが、前日の日中の暑さからか疲労感があり、少しだけシュラフに包まった。

20分ほど仮眠が取れたか、出発の準備をする。最後まで悩んだのが足元装備。渡渉用に長靴を持つのはデフォルトなのだが、登山靴をどうしようか悩んでいた。今でこそ登山靴を履くことが多いが、昔は長靴履きの事が多く、残雪期の暑い日は足元に雪の冷たさが伝わり気持ちがいいのだった。アイゼンを使うような場面になると長靴は裏目に出るが、今日のコースはさほど危険度は無いと読んだ。一度持った登山靴はそのまま車に戻し、ゲートを越えて行く。早朝であり、野鳥の澄んだ囀りが耳心地いい。1キロほど進んで、ふとザックの中にアイゼンがあることを思い出した。残念ながら今日の長靴装備では重荷でしかないのであった。中津川林道上は倒木や落石が多い。と言うことは、地元の人もゲートを開けて入っていない事となる。唯一見られたのは、トライアルバイクの細かいブロックパターンの轍であった。3キロほど進むと雪が出てきたが、その上もタイヤをとられること無く奥に進んで行っていた。林道歩き前半は、右手に笠法師山の高みが見える。昨年酷い思いをして漕いだあの場所も、今の時期なら楽にアプローチできるだろうか。この林道は1キロごとに白い標柱が立っているのだが、3キロ地点を中心に、そこからの距離は1キロづつ減るように表記されている。今回ここは2度目なのだが、何度見ても違和感がある。檜俣川への下降点まで5キロほどだから、3キロを中心として表記しているのは判るが、通し距離で表示したほうが判りやすいと思うのだが・・・。

中津川林道が北に屈曲する所から魚野川林道が始まる。起点と書かれた金属銘板を右に見て魚野川林道に入ってゆく。しばらくして左手上部に月夜立岩のそそり立つ岩峰が見えてくると、もうじき檜俣川への下降点となる。私の持つ2000年度版のエアリアには、その月夜立岩から南東に派生する尾根末端と林道が交差する辺りに下降点が書かれているが、実際の下降点はそこから200mほど先にある。さらに物申せば、ゲート入口からここまでの5キロを、コースタイム1時間とある。林道とは言え時速5キロが標準となるとかなり厳しいように見ていた。

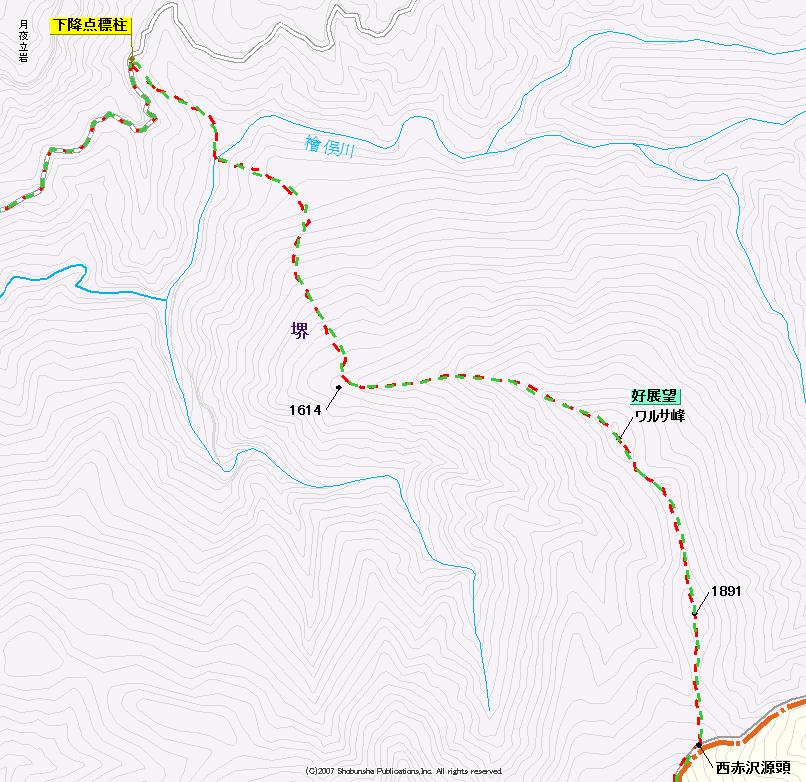

さて下降点から下って行く。林道はボーッとしながら歩いていたが、山道に入ると前回歩いた時の記憶がどんどんと甦ってくる。もうすぐ檜俣川という所で、綺麗な山桜が咲いており目を和ませてくれた。そして右岸に降り立つ。見るからに水流が強い。計画段階の予期していた部分が、そのまま目の前に現実として見えている。「行けるのか」と水流を見るが、かなり水深もありそうであった。助かったのはお助けロープが対岸に向けて流してあり、これを頼りにする事が出来る。もう一本あるが、途中でちぎれて末端は水流の中を泳いでいた。この水深では長靴でも完全に水没。長靴の外に雨具を出して、足首の所を絶縁テープでしっかりと留めた。まだ新しいゴアの雨具なので、撥水力は充分だろうと、簡易ウエダーの完成。ジャブジャブと入って行く。先だっての高瀬川を経験しているので、水圧にはさほど怖さを感じないが、足を持ってゆく強さは持っていた。深い所では膝下くらいまで浸かり、後半は飛び石に足が乗せられ、何とか通過。簡易型で全く浸水する事無く左岸に移る事だ出来た。登山靴を履いていたら、履き替えたりで15分くらいかかるところを、ほんの5分ほどで次の行動に移す事ができた。

背中に流れの音を浴びながら斜面を登って行く。最初は明瞭な道だが、一段上がった先の1300m付近がちと不明瞭な場所がある。苔むした岩の場所で、登山道が自然に同化しているのであった。綺麗な黄緑色のフキノトウが、少しガレた斜面に沢山出ていた。登山道上は折れた枝が数多く、雪の仕業だろうが、その多さに豪雪地帯を認識する。それらを左右に退かしながら整備しながら進んで行く。この作業はワルサ峰まで続いた。しかしその悪さをした雪は既に少なく、物思平でやっと出てくるほどであった。斜面登りから尾根歩きになると、右手(南)に本日目指す猿面峰が綺麗な円錐形を成しているのが見える。信越国境から派生する尾根上には雪も見え、少しほっとする。今日はあの高みに立てればすばらしい展望があることをここで確信する。途中お助けロープを流してある場所もあるが、そこには雪も無く安全通過。この先も長靴で問題なく歩いて行けた。それにしても暑い。まるで夏山を歩いているような熱気を感じる。時折ある残雪が足を冷やしてくれるからいいものの、風も生暖かくこの時期にしては異様であった。

ワルサ峰に到着するが、以前にあった白い大きな標識が見当たらない。その代わりにテプラ標が付けられていた。あの大きな標識はどこに行ったのか。雪の重みで落ちてしまったのか。なにか有るものが無いと素っ気無い気がする。自然を求めているものの、こんな場所では人工物がありがたかったりする。私の標識感はこんな具合である。標識はさておき、すばらしい展望であった。目指す猿面峰も、もう射程距離。180度転じると特異な山容のそれと判る山がある。苗場山である。ナラズ山も牛が寝ているかのようにデンと構えており、北側の大岩山もなだらかな山頂部を望む事ができた。ぐるぐるとカメラを構えながら720度ほど回転し、そして先に足を進める。

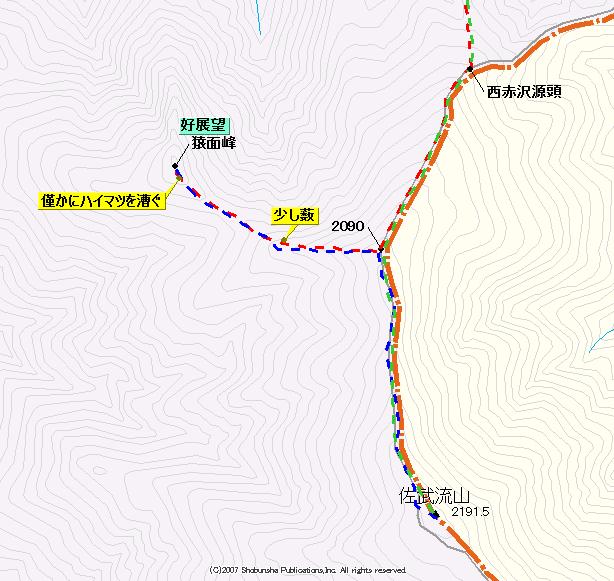

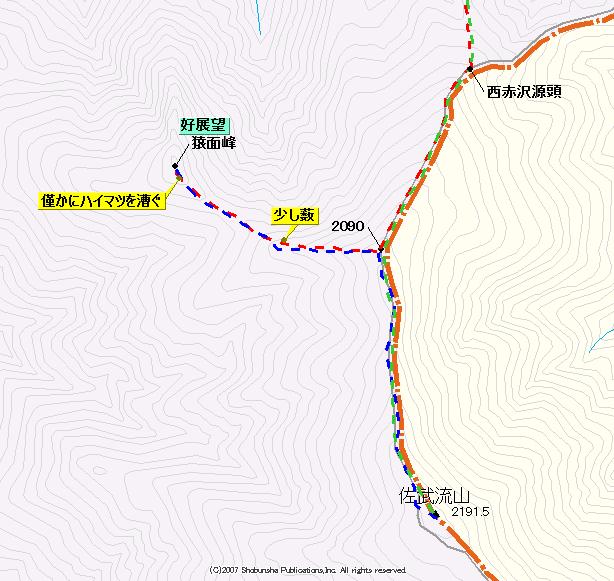

ワルサ峰の先は1891峰から雪に繋がって行けるようになった。足許から体がクールダウンされてゆき気持ちがいい。それでも西赤沢源頭まではまだ夏道が顔を出して居り、ここから完全に雪の上となった。東側の雪庇が歩けるところは堅い雪を拾い、伝えない場合は西側をつぼ足で上がって行く。周囲の展望があり、目指す先には青い空、眩しいほどの足元の白い雪。気持ちいいとしか言いようが無い。前回は不調で佐武流山までで6時間もかかってしまっていたが、今回はこのまま行けば4.5時間ほどで到達出来そうであった。しかし本日目指すのは猿面峰であった。

2090m肩で進路を西にとる。猿面峰の頂部がかなり下に見える。こことの標高差は90m。確かに100m近く違えばかなり低く見えてしまうだろう。尾根には雪が乗り快適に伝って行けた。快適さを優先させ、ストライドを伸ばしたいところだが、ここは帰りの為に細かいピッチで登り用の階段を切るようにしてトレースを残してゆく。2020m付近で一度薮尾根に突入するが、30mほどで再び雪に繋がる。ここも南側の残雪を繋げて行く事が出来、薮を回避する事も出来るようであった。明るい尾根で閉鎖感がなく気持ちがいい。全ては雪に繋がっている事からなのだが、最低鞍部からの登りも快適であった。少し長靴では滑りやすい勾配もあったが、それも僅かであった。快適さに意気揚々としていたが、山頂を直前にしてハイマツの密生した植生になった。そこを分け入るとすぐに手にマツヤニが着いてきた。足許が見えず、ハイマツに足をかけて進むような場所もある。出てきたハイマツにかなり気合を入れたのだが、密生した場所は15mほどで、踏ん張りを利かそうとギヤを入れ替えた途端にゴールしてしまった感じであった。

猿面峰の山頂は南北に長く、そこを低いハイマツが覆い、東側は赤茶けた角の立った石が多いガレた斜面となっていた。遮る物は何もなく360度の展望がある。もし風があれば吹きさらしの場所だが、幸いにも今日はそよ風。カメラを構えながら、ここでも720度ほど回転をする。二台のカメラで一頻り撮ったところで、視線をハイマツの中に落すと、そこに人工物があった。三角点にも見えるのだが、「山」と書かれた境界標柱であった。その少し南側には赤色が黄色く変色しかかった絶縁テープが縛られていた。大半が剥げかけており、僅かな粘着力でくっ付いているだけであった。2000年のエアリアを見ると、この高みに三角点が有るように記してある。現存物の見間違えか、それとも誤植か。トランシーバーを握り儀式に入ると、今日は新潟エリアでコンテストをしているようで、いつもは静かなこのエリアも俄かに賑やかであった。展望も良く居心地は良かったが、この好天は時間の経過と共に雪の状態を変えて行くはず。少し急ぎ足で引き返す。

山頂からハイマツを乗り越えながら下るが、やや北寄りにコース取りしたほうが植生が弱いようにも見えた。いずれにせよ僅かな距離なので、そう気にせずともいいかもしれない。雪に乗ってしまえば、あとは自分のトレースに足を乗せてゆく。2020m付近の薮尾根は、往路に見ているので南側をトラバースするように雪を繋げてゆく。数メートルだけササを漕ぐ場面もあったが、労せず通過。登りになると、往路の細かく切ったステップが登るのに適当で、下りの多い往路のコースタイムとほぼ同じほどで2090m肩の場所に戻る事が出来た。あとはもう下るだけ。と思ったが、「オイオイ、ここまで来て佐武流山に登らないのかい」と、何処からか天の声が聞こえてきており、この声には喜んで賛同した。山頂はこの場所から見えており、緩やかな勾配で佐武流山に向けて尾根が続いていた。そこを快調に足を進めて行く。潜るには潜るのだが、予想以上に締まっている。カンジキも持ってきたのだが、出番無しと言ったところであった。

10:16佐武流山到着。前回は夏道を伝って6時間もかかっている。今回は残雪、さらには猿面峰に寄り道しても、そこまで費やしていない。前回はよほど調子が悪かった事が判る。到着してすぐに前週登頂した赤土居山を探す。すると登りながら、づっと見えていた山が赤土居山であった。“なんだ見えていたアレか”と、同定力の無さを恥ずかしく思ったりもした。私の掲示板に投稿していただいた一週前の写真では、標柱は「佐武」までしか雪の上に顔を出していなかった。しかし現在は標柱の全容が見えるほどになっている。この短期間に、周辺の雪は1m近く少なくなっているのであった。以前、金峰山小屋の小屋主が「一日に30センチ溶ける事もある」と言っていたのを思い出した。聞いた当時は半信半疑であったのだが、もう疑う余地は無い。かなりの方がゴールデンウィークにここを目指し踏んで行ったはずだが、そのトレースは殆ど見ることが出来なくなっていた。それほどに溶けていたのであった。ザックを降ろし、南東側に進んで行く。40mほど行くと開けた場所があり、ここから白砂山側の展望が開ける。かなり近くに赤土居山があり、その後に忠次郎山がニョキッと頭を出していた。山頂に戻り、今度は苗場側を望む。とても良いと言うほどではないが、ナラズ山の奥に見える苗場山はやはり絵になる。今日は誰もここには来ないのか、流石に連休の後の静けさと言おうか。

ピッケルで山頂部の雪を掘り、中から綺麗な雪を取り出す。そこにコンデンスミルクをかけて、さながらカキ氷。あまり量を食べると喉が渇くのだが、少量ならそれこそ最高に涼が得られる。そして定番のヤキソバパン。開封と同時にソースの匂いが雪の上に広がり、もうこの先は言うまでも無い。少し腹を満たしたらトランシーバーを握る。大宮の才媛が間髪入れず声をかけてくれ、後からKUMO氏も出てきてくれた。山登りをしていて楽しいと思えるのは、こんな時だろうか。目的の山を踏めて、おいしいものが食べられ、景色も良く、温かく、このように全てに満足できる時だろうか。そして足許が長靴なので、下り用に準備をせねばならなかった。靴の中で足が動きやすいので爪がやられてしまう。そのために靴下をもう一枚重ね履きをする。これにより完全に長靴がフィットした。

下山。踵を入れながらギュッギュッとゴムと雪が擦れる音を響かせながら下って行く。ここはなるべく東側を通過した方が展望がいいのだが、東一辺倒では下れず、時に西側を通過しながら下って行く。この日は暑いので、西側の樹林の方が涼しく思ったりもした。2090m肩からは雪庇の東側の谷部を伝うように下り、あっという間に西赤沢源頭に着いた。下から登って来た時にナラズ山側を望んだが、上から降りて来て改めて望むと、また違った印象がある。壮大さが増したように見えるのであった。気温の上昇は、私の行動を待つ事無く雪質を変えて行き、1891高点付近では、雪解けに加担するように雪をグサグサと切り崩していた。

再びワルサ峰に立つ。再度標識を良く探すと、木の根の空洞の中に、隠れるように着いていた。前回はもう少し目に入りやすいように取り付けてあったと思うが。これでは良く探さない限り目に触れないような・・・。まあ探し物があったのでヨシとする。あとはもう殆ど夏道が出ているので心配箇所は無い。靴下を重ね履きしたおかげで、スイスイと足を下ろして行ける。ウグイスが綺麗な声を風に乗せてくれる。それを風ごと受けながら高度を下げる。足の裏が柔らかいゴムなので、今日は自然の音の他に、靴音と言う雑音が入らない。まこと自然に優しい登山なのであった。1674高点を前にして、その手前から北側斜面に下るのだが、そのすぐ東側は南側に開け、猿面峰の形を楽しむには最良の場所であった。林道を含め、この尾根でも猿面峰の「猿」の顔を追っていたのだが、結局どこから見るとサルなのかよく判らなかった。見納めとばかりに槍のようなその峰を見て、北に足を下ろして行く。

物思平を過ぎると大岩山側が見渡せるようになり、高度を下げる毎に林道の位置がだんだんと上にあがって行く。対岸には朝見た山桜のピンクが、ポツンとそこだけ鮮やかにしていた。そしてフキノトウが見え出すと、檜俣川の音も強くなり、眼下に流れが見えるようになる。青い流れと言うよりは、白い流れであり、それが流れの強さを視覚的に表していた。ササの繁茂した平坦地を通過し、50mほど下ると渡渉点に到着となった。さあここから往路と同じようにして渡ればいいのだが、結果はいかに・・・。しかしカメラを片手に余裕をくれて渡っていたら、進度が遅い為か、雨具から急に浸水があり、その浸水が始まると待っていたかのように一気に長靴の中に水が入ってきた。雪解け水は非常に冷たく、往路で同じようになっていたら、意気消沈間違いなしであった。雨具と靴の細工は往路と同じようにやったのだが、どうもおかしい。雨具の防水が歩いて擦れているうちに弱くなったとみるのが妥当なのか。まあカメラ片手にゆっくり通過していたのが結局の要因でもあるようだ。長靴いっぱいに水を溜めて右岸に移った。そして山桜の下を通過し登りあげて行く。当然のようにチャプチャプと音を立てながら・・。

林道に戻り、そこで靴下を絞る。化繊の靴下なので、絞って履いても冷たさは無く快適。闊歩して林道を戻る。嫌な事に、待ってましたとばかりにブユが纏わりついてきた。虫除けスプレーをしてもここのブユは平気であった。しょうがないのでストックのストラップを振りかざすように戻ってゆく。この林道にはコゴミが多く。おいしそうな薄緑色をしていた。思わず摘んで生で戴く。クセが無く美味い。湯がいて醤油でも付ければさぞかし美味いであろう。少しお土産にとも思ったが、ここで採らずとも車に戻ってからでもと思い横目にしながら通過。終始ブユとの戦いで、最後は払う腕が疲れるほどでもあった。次回からは扇子でも持とうかとも思ってしまう。

林道脇の標柱が残り1キロを示した。もうすぐゴール。すると林道周辺に黄色い花が散乱していた。フキノトウの花であった。野生動物が食べたようなのだが、動物もこのほろ苦さが好きなのだろうか。周囲に齧られたフキノトウがちらほらと見られていた。そして鳥甲山が真正面に見えると、中津川林道のゲート到着となる。ゴム長のせいか、いつもの膝痛も無く快適そのものであった。それにしてもジリジリと暑い。何度だろうかと、着替えるより早くに車の外気温計を見ると32度であった。ボンネットの熱も計測器が拾ってしまっており誤差もあるだろうが、それでも表記温度に近いほどに暑かった。

振り返る。雪が多過ぎても登りの障害になるし、少な過ぎると猿面峰への尾根が薮になる。微妙な判断になるが、今回はいいタイミングで入れたと思う。ただ、上で楽をさせてもらった分、渡渉点の水量が多かった。猿面峰への尾根は、腰を沈め覗くと薄い踏み跡があった。それが人間の物なのか獣の物なのかはどっちでも良い事なのだが、間違いなく伝う事が出来る。MLQも雪が無くとも、と記述を残している通り、私も同じ事を思う。となると川の水量が減る秋頃も適期になるかもしれない。渡渉がある以上、猿面峰に限らず、佐武流山にも言えることであろう。楽しい、気持ちいい山歩きであった。