3月15日(日)、全く運転が出来ないほどに右膝が痛くなった。腫れも酷く、曲げられる角度は20度ほど。原因は判っていた。14日の小法師尾根を下降し出してすぐに、右足が「ギクッ」となった。上から膝を見ると、脛より前に太股が出たように折れ曲がった。通常生活では有り得ない体躯なのだが、膝の弱い私の場合はたまにある。以前、群大医学部付属病院の先生に診てもらったら、「あなたの膝は60~70歳」とも言われている。要するに使い過ぎのようだ。半月板は再生しないとの事で膝周囲に筋肉をつける努力と、サプリメントによる予防策は行っている。しかし、下りで一度なりだしたら続けざまに数度「ギクッ」と反り返った。すぐには痛みが出ないので違和感を持ちながら下山となったが、案の定次日から症状が出てきた。そして足を引きずる数日が始まった。月曜火曜と運転手付きで出勤し、水曜日は左足でベダルを踏んでなんとか運転が出来るようになった。しかし膝をかばっていると腰痛も出てきた。ひどい状態で週末を迎えてしまった。肺の爆弾が久しく発動していないと思ったら、今回は膝の爆弾が作動した。

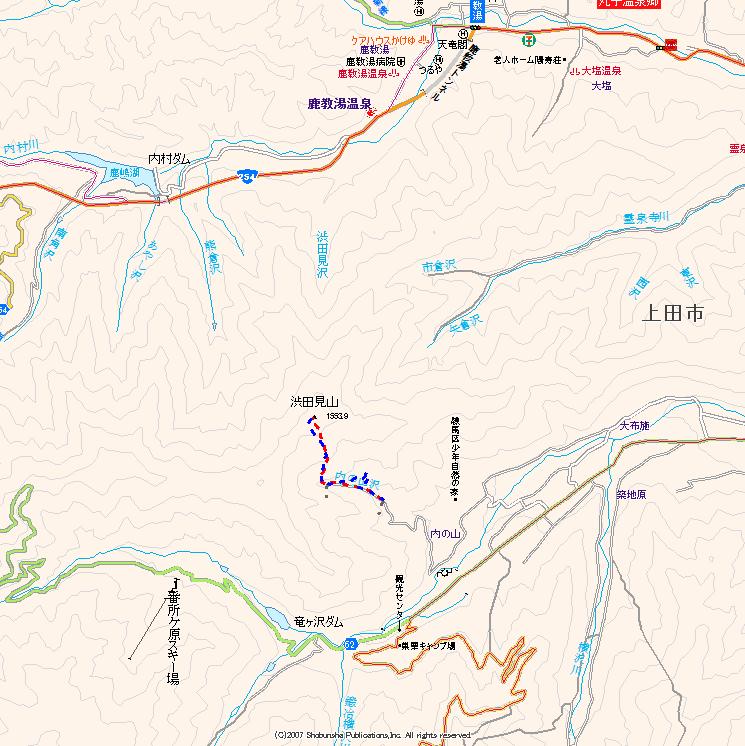

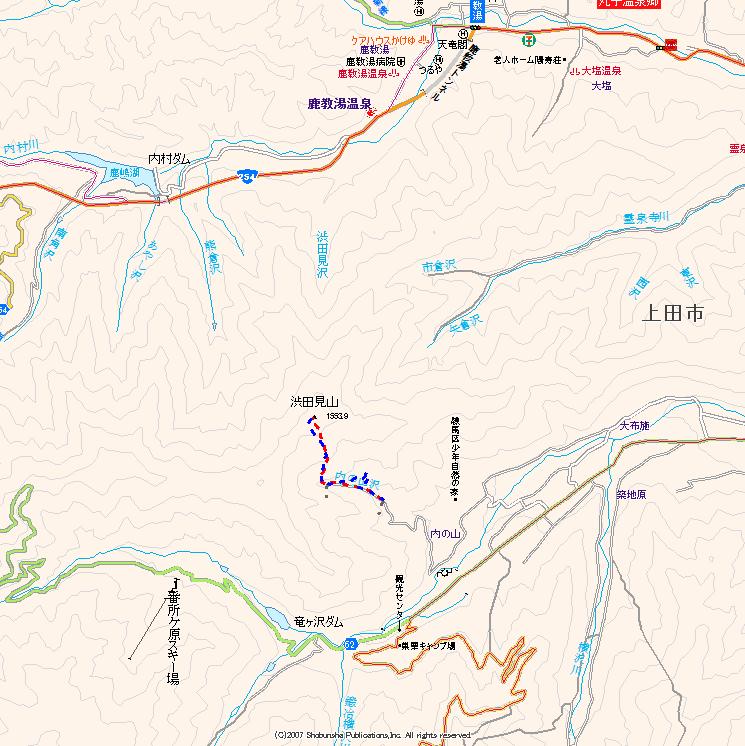

金曜日の祭日は珍しく休みであった。上手く使えば三連休であったが、一日我慢して休養日に当てた。雪山に行きたいところであるが、状況からしてあまり高望みできないので里山で調整することにした。いつもながら山での治療に出向く。予定に入れたのは、旧武石村の渋田見山と唐沢山のマイナーピーク。どちらも中腹まで林道が上がっており、今の体調でも結果が出せそうに見えた。当然等高線間隔も見ている。まあ1座で終わるか、1座も到達できないか・・・開いてみてのお楽しみとなった。

R254で武石地区に入り、「武石沖」交差点から南西にR62号線に入り進んで行く。しばらくして唐沢地区に入ると、そこには「福寿草群生地」の標識があり、南に林道が入っている。この林道が唐沢山へのアプローチ林道と見ていた場所であった。しかし残念な事に、林道の現在は工事中で、入って50mほどでバリケードがされていた。膝の状況から、林道が通れる事を前提にして予定を組んだのだが、この状況は大きなブレーキとなった。でもどうすることも出来ず従うしかない。ただ今日は土曜日、日が上がると工事はあるだろうから、いずれにせよここは後回しとした。ちなみに工事は3月23日までと書いてあった。

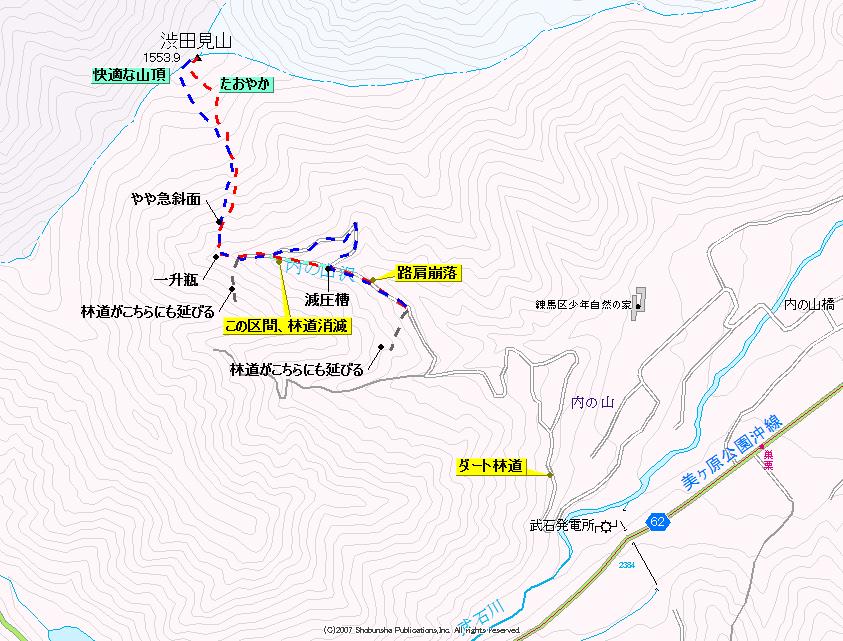

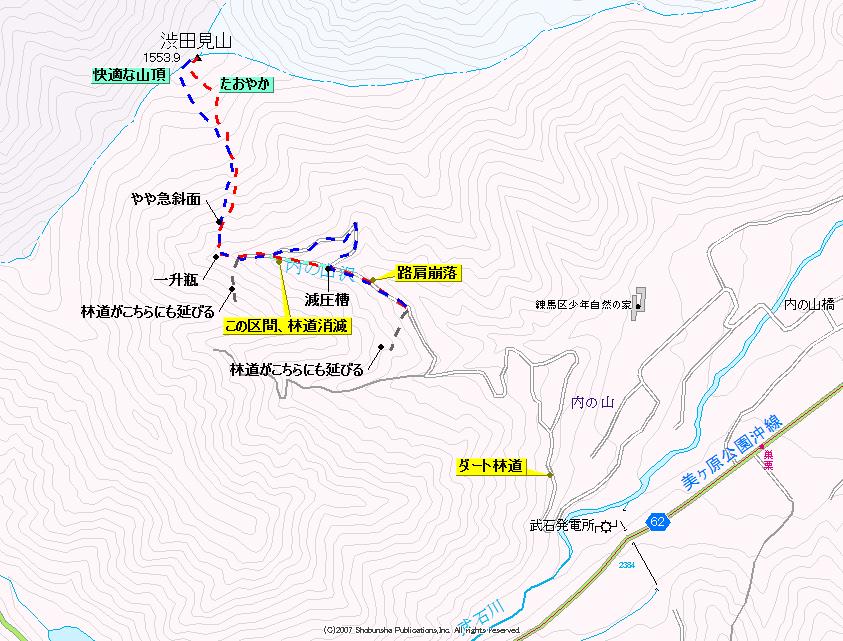

R62を福寿草群生地前から2.8キロほど先に進むと、右側に「練馬区少年自然の家」に向かう道が見える。ここを右折。道なりに進み武石川の左岸に移ると、目の前にその少年自然の家の施設見る。意外や新しく立派な施設であった。都内の施設であり、「お金かかってるな~」とも見えた。それらの施設を両側に見ながら進むと、その先に民家が左側にあり、そこから先がダート林道となる。これが中腹に上がっている内ノ沢林道で間違いないようだ。少し伝うと分岐があり、右側に進む道が本道のように見えるが、左側に進む道が地形図に示されている道のようで左側に進んで行く。周辺は別荘地となっており、それらしい住宅がちらほらと見えていた。それらが背後になる頃、ダート林道は再び舗装路となった。その場所には「巣栗渓谷」と書かれた立派な標識がかかっていた。舗装路は長く続かず、ちょうどカーブでも有り、強度を増すための施しだったようだ。起伏の激しい荒れた林道を、車を上下させながら進んで行く。

途中「一般車通行止」の白い看板がある広見に出る。ここは右へ進む道と、左へ進む道の分かれ道となる。目指す山頂は右側の道の延長線上であり、少し入ってみるが、150mほど進んだ場所で路肩が崩落しており、普通車での通過は無理であった。凍った雪の上を慎重にバックで戻り、今ほどの広見に駐車しスタートする事とした。

歩き出す。今日はリハビリ山行でもあるので、足の感覚をより自然に近い状態に置く為に長靴履きとした。雪の上には轍があり、最近車が通過したようであった。軽四での轍であるが、崩落箇所の雪は凍っていて軽四でさえも厳しい通過場所に見えた。その先は林道を沢が横断しており、ここで林道は大きく北東側に曲がって行っている。地形図では西に実線が書かれているが、この道は現在は無い。山手側には人工物があり、「第二減圧曹」と書かれた貯水施設のようなものがあった。“「曹」の字はこれでいいのか”と頭を悩ましながら進路を探る。このまま林道に沿って行くと、向かう方向から逸れてしまうと感じ、この施設脇の「内の山沢」をそのまま詰めて行く。最初は道形があるが、次第にうやむやになり、こぶし大の石がごろごろしている場所を登って行く。薬莢も転がっており、猟期にはここで鉄砲が撃たれる様だ。それを示すかのように、鹿の糞も多い。沢の水量はこの場所にしては豊富で、太い水の流れを左に見ながら上がって行く。先ほど林道を離れてから10分ほど経過したか、なんと再び林道が現れた。どうやら先程の林道は、地形図通りに東側を巻き上げるようにここまで上がって来ているようであった。西に進むと、内の山沢と林道が交差する場所に、下にあった施設のミニチュア版のようなものが二つ有り、林道はそのまま南側へ進んで行っていた。

ここから谷を詰めるように斜面に取り付く。入り口には赤いマーキングリボンも見える。30mほど進むと一升瓶と空き缶が木に掛けられ、分岐標識を意図しているように見えた。周囲を良く見ると、沢はそのまま西側に上がっており、さらにここから北側にやや広い沢地形が上がっていた。目指す方向はこの後者方向であり、ここから右(北)側の谷へ進んでゆく。下草は無いのだが、ややザレタ斜面で、腰にも膝にも辛い場所であった。右足を引きずるように這い上がって行く。途中で勾配が厳しくなり。東側の尾根側に逃げる。こちらは先程に比べれば足場がしっかりしており、微かではあるが鹿道もあった。そして1420mまで上がると、その先は一面の低い笹原となっていた。カラマツを主に、まばらにダケカンバも生え、気持ちの良い斜面であった。鹿も多いようで、近くから警戒音が聞こえていた。さほど急峻ではないが、なかなか脹脛に張を感じる登りであった。そして最高所南側直下には大きなヌタ場があった。そこには凄い数の足跡があり、このエリアの鹿の多さを目の当たりに出来た。

渋田見山山頂到着。立派な三等三角点が鎮座していた。航空測量の為か周囲の木が伐採され、切った木もきれいに整頓されていた。展望こそ無いが地形的に気持ちよく、四季を通じて楽しめる場所とも思えた。テントを持ち上げても良いし、山仲間との宴会山行の場所としても適地であろう。伐採されたアカマツの切り株がちょうど腰掛けるのに都合よく、そこには横にされた丸太も有り、数人が集った跡のようでもあった。目を山頂の北側に移すと、ダケカンバの幹に「MIR」「UKN」と傷がつけられた痕があった。痛々しく、これらの行為だけは止めて欲しいと願う。天気がいいのだが風が冷たく、汗が冷やされ冷たい思いをしながらトランシーバーを握っていた。

下山はほとんど往路を辿る。気持ちがいい斜面ではあるが、地形が広く、悪天の場合は下山方向に要注意となる。途中から尾根伝いで上がって来たが、下りは急な谷をそのまま降りてみた。かなり急峻で、またまた膝が「ガクッ」となる。やばいと思い立ち止まり屈伸と膝回しをすると、なんとなく調子がいい。荒療法が上手くいっているようであった。そして内の山沢に降り立ち、流れに沿って下り、往路の林道に乗る。

帰りは忠実に林道を伝ってみた。カラマツの落ち葉が林道の上を覆い、フカフカと膝に優しいルートを作り出していた。そして地形図と寸分違わず往路の第二貯水槽の場所に辿り着いた。日影の凍った雪に注意しながら下り、林道広見に到着する。1座終了。膝と腰はやや重い感じがするが、次を狙えるほどに調子良くなってきていた。

ゆっくりと車でダート林道を下ってゆく。現在は土が凍っているからいいが、季節が良くなると、泥濘の酷い林道となるであろう。となると四駆限定の林道となるだろう。普通車の場合は、渓谷の標識付近に停めて歩き上げた方が無難だと思った。次の目的地、唐沢山に向かう。

戻る