またまた好天予報の週末となった。ここのところ南アルプス連投だが、性懲りも無く深南部の山を目指す。流石に南とあってこの時期にして高い場所で雪の障害が少ない。北ア、中アと白くなりつつあるこの時期において、うれしいエリアとなる。ただ、何度も言うように我が家から遠い。それだけがネックだった。

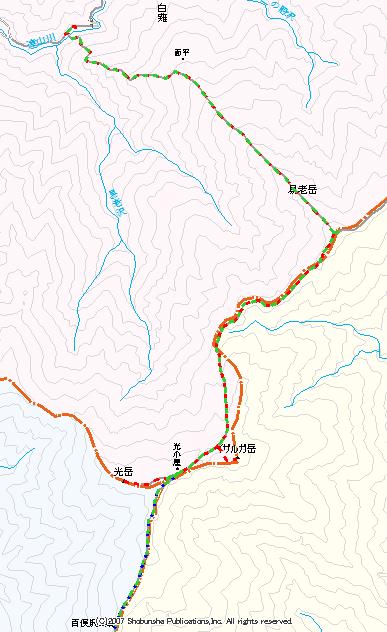

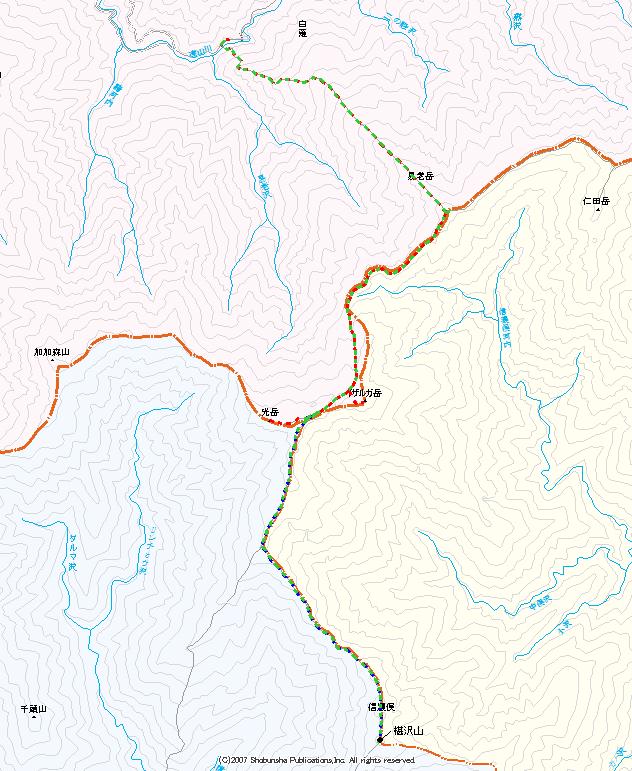

目指すは光岳の南側にある信濃俣。実際に目指す最終地点は信濃俣のすぐ南にある椹沢山なのだが、地形図でも標高点を取っておらず、当然のようにエアリアマップにも載っていない。マイナー過ぎて判り難いので、とりあえず行き先は信濃俣と表記しておく。地形図を見ると百俣沢ノ頭からは破線が延びている。廃道になっているようだが、道があったのなら少しは期待できる。既に深南部を完登しているMLQが、ここの詳細記録をアップしているのだが、山名事典発行前に信濃俣まで行き、発行後に新規に載った椹沢山を登っている。それも後者は寸又峡からアプローチしている。要するに信濃俣と椹沢山間が情報が抜けているのだった。まあ、かなり近接しているので不安はあまり無いが、なめてかからず気合を入れて出向くのであった。

行くに際し、周辺情報をと「光岳小屋」を検索にかけると、小屋内に放置してあるザック類(荷物)に対し、話題にされ情報が錯綜している。なにか野次馬的な気分になってしまうのだが、謎解きをしてみたい気分にもなっていた。入山は易老渡から入り日帰りを決め込んだ。ちょっとロングコースなので、尚更にモチベーションを上げてゆく。

しかし金曜日の深夜、ちょっと読書に耽っていたら転寝をしてしまい、そこから目覚めたのが3時であった。いつものように1時出立を思っていたのが完全に出遅れ。“まずい予定遂行に暗雲・・・”と思い。すぐに頭を切り替えて、シュラフとシュラフカバーを装備に追加した。そう、現地入り時間によっては日帰り山行きを諦め、小屋泊を入れた2日間の行程をと思ったのだった。現地までは距離があるので、すぐに上信越道に乗って中央道の飯田を目指す。そして現地には7:05に到着。易老渡の駐車場にはマイカーが4台のみ。やはりオフシーズン、天気が良くとも入山者は少ないようだ。もっともそれは、ここがロングコースだからという事もあるだろう。そして現地入りするにあたり、アプローチが長い事も原因になっていると思われる。遠江ナンバーが3台と摂津ナンバーが1台、そして私の車が駐車場に並んだ。バナナを齧りつつ、すぐに靴紐を結わえて出発準備に入る。さてシュラフを持つか、大光量のヘッドライトを持つかであるが、ここは無理をせずシュラフを持った。そう小屋泊を入れる事にした。

7:18駐車場を発ち鉄橋を渡ってゆく。6年ぶりに歩く道、変わったと言えば、周囲に見える杉の幹にはシカ避け対策と思われるロープが沢山巻かれている。こんなものでシカの食害が防げるのかと思えてしまうのだが、見事なまでに周囲は無傷。効果は絶大のようだ。結び目も木の生長に合わせて緩むように工夫され、結び目が滑りやすいようにクレモナロープを使っていた。緩やかに切られた九十九折を登って尾根に上がると、意外にもそこにKUMOが縛られていた。目を疑ったが間違いなくKUMOであり、こんな所になぜにと思えてしまったのだが、確か氏は2008年のこの時期に登っている。偶然にも「かぐらの湯」内で遭遇したのだが、「悪天で雪混じり、稜線は酷かった」と言われていた。その事を思い出すと、下降点の目印として着けた事が想像できた。

面平を過ぎると、その先でやたらと緑緑した枝や大木が横たわっている。以前も倒木が多い場所とみていたが、当時のものではなく、かなり新しい。もしや10月8日の本土直撃の台風通過での被害だったのかも。生きているものが横たわっている状態で、長い時間かけて育った木々が可愛そうにも思えた。それでもこれが自然である。倒木を避ける様にタオルのマーキングがされていた。途中で単独の男性をすれ違う。この先で行き会った人はおらず、入山し登っているのは私を含め4台分の入山者のみである事が判った。先の方で2名のご夫妻らしいパーティーを追い越し、残り居ても2台分の入山者。何を思っていたかと言うと、小屋の混み様を考えていたのだった。

2254.1三角点峰を通過し、次の分岐点峰の易老岳で小休止。このルート、北西斜面であり殆ど陽が入らない。ここに来てやっとお日様に当ったような、そんな温かさを感じる場所であった。展望があればいいのだが、近くの仁田岳でさえも拝ませてはもらえない。以前は掛かっていた標識は、無残にも割れた状態で落ちていた。三吉平に向けて緩やかに下って行く。深夜に冷されて出来た霜柱をザクザクと踏みしめながら降りて行く。三吉ガレではしらびそ峠側が絶景。周囲では黄金色に輝いた草が緩やかに揺れていた。三吉平からの沢筋の水溜りは、しっかりと厚い氷を作っており、そこを鹿が歩いたのか、バリバリに割れていた。登りに入り水場が気になる。今日は不謹慎にも一滴も持ち上げてきていない。静高平のところで出ていれば楽だが、今は一番水量が少ない時期、まず小屋の水場へ汲みに降りねばならないだろうと思えていた。

小屋泊と決めたので時間は十分。最初にイザルガ岳に寄ってゆく。こちらも霜柱の登山道で、少しそれが緩みヌチャヌチャとした登山道となっていた。山頂からの展望はバツグンで、山座同定に疎い私でさえも、しっかり見分けられるほどに周囲の山々が良く見えていた。一番は富士山の流麗な姿なのだが、上部の白さが薄く、いまひとつ絵になっていなかった。木道に戻り、コツコツと音を響かせながら光岳小屋到着。水場からの水揚げ配管は全て外してあり、電気設備も断線させてあった。2階から入り込み、中を覗くと確かにそこに使用感のあるままで、ザックの中身が広げられていた。誰かがそこに戻ってきてすぐに使うであろうと見えるような、そんな感じであった。それがある1階はちと心細いので、2階に陣取り、とりあえずは光岳を目指す。

寸又峡へ行く分岐を過ぎ暫く進むと、そこにも話題のブルーのシュラフがあった。ブランケットが中に挟まり、毛糸の帽子などもあった。どうに推理すればいいのか判らず、気味悪さが脳裏を覆う。なにか有ったのは間違いないが、この状況だと、これを見たハイカーの判断は、自ずと周囲を探すような行動を取る事になる。でも小屋があそこにあって、なぜにここにシュラフなのだろう・・・全く意味不明であった。

光岳山頂へ到着。大きな墓石のような静岡県の標柱が待っていた。展望場にずれると、眼下にテカリ石が見える。足許には御料局の三角点が、半分に割れた片方のみ立てられていた。今日は時間十分であり、下って行く事にした。加加森山への分岐道標は、もうじき来る白いものに覆われてしまう位置に落ちていた。左に進路をとりさらに下る。すると目の前に白い塊が見えてくる。脆そうな岩の集合体で、ひび割れの様子を見ていると、私一人が乗っても、その影響で崩れてしまうのではないかと見ていた。用心深く足を乗せ、石の上に乗る。ちょうど腰を下ろすのに適当な石があり、加加森山から池口岳への稜線を眺めながらしばし展望を楽しむ。そよそよと風があり、10月と言うよりは9月下旬ほどの暖かさであった。山頂側を見ても展望台は見えず。上から見えていた岩は、ここではなく西側の岩が見えていたようであった。

再び光岳に戻ると、標柱の後ろにまたまた意味深なものを発見した。写真が2枚あり石がその上に置かれていた。何が写っていたのか、石が置かれた場所が茶色く焼けたようになり、それにより全体像が判らない。たいしたものではなかったのかもしれないが、「小屋内」「シュラフ」と続くと、こんなものでさえ不気味に感じるのであった。小屋に戻り、水を汲みに降りる。水揚げの中継枡の配管も、全て外されていた。水場からは流量の多い水が2本の硬質ホースから流れ出ていた。ここで初めて水を確保。ちょっとホッとする。再び急斜面を小屋まで登り上げる。登りあげる途中、左(西)側斜面で大きな崩落があった。何か場所的に似た感じがあるのだが、光岳小屋も、中アの百間ナギに対する擂鉢窪小屋のような、そんな場所に立地しているのであった。少し早いが今日はここまで、いち早くザックをまさぐり、その手がつかんだ物は500の琥珀色麦ジュース。外気温計は9度くらいだが、それをカバーする太陽の日差しがあり温かい。ひなたぼっこをしながらプルタブを起こし、プシューという音と共に缶の上面に泡があふれ出す。そしてそれらが胃袋に流し込まれる。“う・美味い”たまにはこんなのんびりとした時間を山で味わうのもいいもんである。明日はまたせかせかと歩かねばならない。そう思うと、なおさらこの時間が至福の時に思えるのだった。

つまみはなぜかロールケーキ。そのクリームを口の周りにべたべた付けながら食べていたら、先ほどのご夫妻らしき方が上がってきた。当然、幼稚園生が鼻水を拭うが如く(最近は居ないか)に口を拭く。そして「お疲れ様」と声をかける。そしてビールを飲み終えた頃、西側の高みが太陽を隠し、小屋周辺は寒くなり、中に逃げ込む。そして独り2次会は、ウヰスキー。つまみに持ち上げた亀田製菓の「柿の種コンソメ味」がやたらと美味かった。そうこうしていると単独の若い男性が上がってきてテン場にテントを張った。小屋に無料で入れるのを判っていてテントを持ち上げて来ているのだろう。私には無いポリシーである。そして夕暮れ迫る頃、もう独り小屋に入ってきた。今日の小屋泊は私を含め4名、そしてテン場に1名となった。小屋内は、やはり残されたザックの話になる。皆思うところは一緒であり、「遭難」を思っていた。何も情報がない中で、ザックとシュラフから想像するだけなのだが、行き着くところは皆同じであった。

ご夫妻らしきパーティーの方は、「タバコを吸っていいですか」と私に断わって来た。そう沢山吸わないと思い、「いいですよ」と返したら、1本が次に続いた。小屋の2階なので、そのまま煙が漂う。肺が敏感に反応して軽く痛みが出てきた。「すみません、まだ沢山吸いますか」と聞いてしまった。相手もモラルのある方で状況を判った様子であった。でも小屋内で吸う自体の行為は・・・。「我慢できるものなら我慢したいのですが・・・」と付け加え、小屋内の平穏さを保つ言葉としたが、かえってそれが空気を悪くしたか、それ以降の会話が無くなってしまった。タバコは小屋内の空気を濁したのと、人と人との空気も濁してしまった。やはり百害あって一利なし。事実暫く肺が痛み、すぐにシュラフに包まれる。静かに夜が更けて行った。

翌朝は4時に起き出す。と言ってもいつものように1時間毎に時計を確認しながら起きていた。真っ暗な空間と、零度付近を行き来している空気、そして時折小屋に吹き付ける風の音を聞きながら目を瞑っていた。向かい側ではイビキに近い寝息が聞こえる。シュラフをさっと畳み、静かに音を立てぬようパッキングする。サブザックに水と簡易食料を詰め込み、音の出易い板張りに細心の注意を払いながら足を乗せて外に出る。

さあ2日目スタート。前夜最後のラジオ天気予報では、一日の後半から崩れだすと言っていた。空を仰ぎ見ると、まだそれを感じさせない綺麗な星空が広がっていた。しかし昨晩の副流煙のおかげで、肺の調子が悪い。チクチクと痛み呼吸に違和感がある。内心は外的要因なので“クソッ”と思ってしまうのだが、自分の身は自分で守れと言う事になる。光岳の方へ僅かに登り、寸又峡への道に入る。当然のように分岐に鎮座するお地蔵さんには軽く頭を下げてゆく。緩やかに尾根東側をトラバースして行き、その後に広い尾根に乗る。そして昨日、光岳展望台から見えていたハイマツ帯に中を行く。この付近は開けているものの、闇夜だとハイマツの中に隠れた道が探し難かった。大きなケルンもあるのだが、ハイマツ帯へ入口には、小さなリボンでもあった方がいいかもしれない。月明かりで明るく、星空と青空を見上げながらの行脚であった。

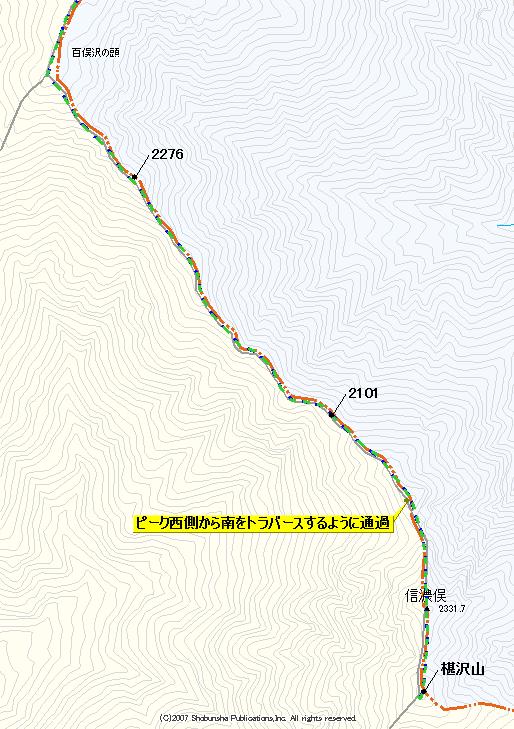

ヘッドライトを頼りに緩やかに高度を下げて行くと目の前に「百俣沢の頭」と書かれた標柱が現れた。西側には尾根筋があり、本当の最高点はこの標柱の場所では無いようだ。復路もここを通過するので山頂同定は帰りとしてここから破線ルートに入り信濃俣を目指す。最初の見出標には「725」の文字が見える。九十九折の踏み跡があるようだがけっこうに急下降、付近の尾根斜面は広く、ゆっくりと道を探すように足を下ろしてゆく。夜間だとルートファインディングにちょっと微妙な感じであった。もっとも暗い中にここを歩く人は限られるのかもしれないが・・・。そして広い斜面が終わり、やせ尾根に入ると道形もハッキリし、もう道をはずすことは無い。とは言えノホホント歩いていると軽い岩場的な場所もあり、真っ直ぐ進めず東側を巻いてゆく。日中で視界があればちゃんとルートが見出せるのだろう。

2119高点を過ぎ、次にある小尾根の先辺りで足許が見辛い岩のやせ尾根がある。僅かに7mほどだが繁茂する樹木を掴みながら通過して行く。そして2101高点の西側峰(2100m峰)は手前鞍部から南側を見ると3mほど下った場所に道標があり、それがトラバースルートへと導いていた。伝って行くがシラビソの幼木が多く、けっこうに歩き辛い。ここは尾根上を通った方が楽だったかも。尾根上のアップダウンをこなしながら、薄い道形に乗って進んでゆく。現在は廃道状態だが、公式に生きていた頃でも、そんなには歩く人は居なかったようだ。残っている道形から、そんな風に思えるのであった。

向かう方向に双似峰のように高みが見える。奥が信濃俣のようで手前(2220m峰)もなかなか顕著な峰に見える。そこに這い上がると、ルートはなぜか東の方へ道形が続いていた。信濃俣への尾根が急峻なので巻き道があるのかと思って進むが、全く関係ないようにどんどんと東側に下りて行ってしまった。未確認だが中俣沢からのルートなのか・・・。再び最高所に戻るが、いまひとつ道形がハッキリしない。ピークの南西側に出るとザレタ斜面があり、少し降りて行くがその下が急峻のようで避けた。再びピークに上がり、今度は南東側からピークを巻き込むように下ってみた。軽い岩場もあり、斜面は流れやすい。慎重に通過しトラバースするようにして信濃俣への尾根に乗った。復路に確認したので先に書いてしまうが、ここは最高点に上がる15m〜20m手前を右(南)に下るのが正解ルートとなる。既に夜が開け切った中で、恥かしくも能力不足でそれが見出せなかった。尾根に乗るとその先は安心。鞍部からは高みを目指して這い上がるのみ。山頂を手前にして、境界標柱の役割なのか素焼きの土管が埋められていた。

信濃俣登頂。狭い山頂に二等点が鎮座し、西側の木にKUMOが縛られていた。標識類は無く、「信濃俣」を示すものは文字としては無かった。さあここまで来れば、残り1座は指呼の距離。こんな近くに2000m峰の2座が並んであるのは珍しい。この先の情報を得てこなかったが、見える斜面で殆ど危なげないことが判る。緩やかに鞍部に向かって行くと、長旅ご苦労様とばかりに一頭のカモシカが出迎えてくれた。さして逃げずにこちらを向いている。殆ど人が入らない証拠で人馴れしていないのか、危険に感じないのだろう。静かに近寄りながら無言の会話を交わす。そしてカモシカの目に追われるように椹沢山側の斜面に取り付く。歩いてみて、信濃俣から以南はガラッと雰囲気が変わった感じがした。信濃俣以北は、そこそこ藪っぽい場所が連続したが、以南はとても気持ちよく歩ける。最終目的地としては気持ちよいフィナーレであった。

草原の幕営適地もあり、緩やかに登ってゆくと、シラビソ林の中に標識類で賑やかな山頂があった。少しダラットした山頂でどこが最高所か見出し難いが、信濃俣に相対して標識類がある事で、それなりに登頂した感じとなる。KUMOがあるはずであり、少し探し回ったが見当たらなかった。標識の南側には6つに石が等配されたのが見え、大きなテントの幕営跡が見られる。まっ平らないいテン場であった。ここまでで小屋から3時間。おそらく帰りも同じくらい掛かるだろう。とすると今が7:30だから易老渡に降りるのは、14時か15時。小屋泊を入れた事により、余裕を持っての山行が出来るのを嬉しく思った。寝る前に沸かした白湯を飲み、ビスケットで軽い朝食。地図を見ながら南西側を見やると、赤いテープが続いて降りていっていた。戻る。

先ほどのカモシカを再度探すも、もうそこには居なかった。信濃俣に登りあげると、先ほど迷った手前峰が下の方に見える。北側からは双似峰のように見えていたが、実際にはしっかり標高差があるようだ。下って行くと手袋が二つ落ちていた。情けなや、我が手袋。落としたのは判っていたが、どこで落としたのか判らずに戻って来ていた。信濃俣からの北側は少し不明瞭な場所もあるが、スピードを落として周囲を見渡すと道形が見えてくる。鞍部を経て2220m峰の南側斜面は、先ほど降りるのを躊躇した岩場の所を西に巻くように道が切られ、山頂部でなく、その20mほど北西側の肩を目指すような道形になっていた。往路では右往左往した場所だったが、ルート解明。どんな場所も、山頂を目指して通過して行く私には、ちょっと迷った場所となった。

2101高点の先、往路は南側のトラバース道を伝った場所は尾根上頂部を歩いてゆく。意外やこちらも密生。結局どちらもほぼ一緒。数メートルだけシラビソを漕ぐ様な密生樹林の通過が待っていた。この先の足許が見辛い場所は、樹木が繁茂し日が上がった時間でも見辛らかった。それと、ヘッドライトで歩いて来た数時間前の記憶と、目の前に見える地形とを合致させるのだが、なんとなく合わない。それほどに往路に緊張感無く歩いていて記憶が薄くなっていたのかも。急だと思った百俣沢ノ頭への斜面は、日が上がった中では、緩やかに見えた。となると狭いヘッドライトでの視界と、今の広い視界との差がけっこうに出るという事になる。夜はよりいっそうキョロキョロしたほうがいいようだ。

百俣沢ノ頭の標柱を過ぎ、70mほど北に進んだ場所から左手(西)の尾根上に上がる。標高点を取っている場所には緑色のテープが縛られていた。トランシーバーを握ると名古屋の重鎮のSOX氏が出てきてくれた。久しぶりに重鎮の声を聞き、山行の励みになる。気分よく光岳側に登り上げてゆく。公式の登山道上に乗った形となり、はっきりと見えるルート上に目をやるが、そこには我が足跡しかない。やはりこちらはマイナールートのようだ。ホシガラスがやたらと話しかけに来て、周囲にだみ声が響き渡る。そして光岳の南面が見え出すと、立ち止まって遭難者が居ないか見てしまう。小屋にあったあのザックの影響なのだが、単眼鏡でしばし舐めるように探すも、特に何も無かった。

分岐に戻り、再びお地蔵様に挨拶。日の加減なのか、往路よりにこやかに笑っているように見えた。小屋に戻るも、流石に誰も居ない。時間的に登って来ている人が居るかと思ったが、日月での利用者は居ないようであった。大ザックにパッキングをし直して、小屋を後にする。後にするにも、やはり残置ザックが気に掛かる。いつも以上に目に焼きついた。天候が崩れる気配も無く、どうも予報に反して好天状態が続いているようであった。静高平を経て三吉平に到達すると、若い単独女性が登り上げてきた。それも麗しいほどの美形。12時に近い時間からして、もう小屋泊まりで間違いないのだろうが、内面の強い精神力が感じられた。少しのんびり歩いていた自分に渇を入れて、易老岳に登り返す。

易老岳からは、小屋に居た一人が茶臼岳側に縦走すると言っていたので足跡を見るが、そちらには皆無。どうやら下山したようだ。緩やかな歩き易い一級の道をガツガツと降りて行く。倒木は多く、古いものと新しいものとで2分されたような状況であった。面平を過ぎ、尾根歩きから斜面の九十九折になると、茶臼側に行くといっていた方が居た。「あれ、どうされたのですか」と投げかけると、「天気が悪くなるようなので」と返事があった。「天気は大丈夫のようですけど・・・」と言うと「はあ・・・」と。私なら行くと思うが、山行に際し天気予報を重要視している人も居るわけであり、千差万別。先を行かせて戴く。

鉄橋を渡りながらエキスパンドメタル越しに川面を見下ろす。不思議なほどに目が回る。焦点が手前のエキスパンドにもあり、奥の川面にもあり、脳が処理でききれないのかも。駐車場に戻り、無事計画終了。帰り道にある、先日MLQが登った矢筈山が気になったが、そこそこの疲労感、“また来よう”。

実はこの後、月曜日にも重要山行の予定あり、休暇をとっていた。しかし帰路途中で中止の連絡が入った。さて明日一日どうしよう。ゆっくりと二日間の作文をとも思ったが、天気はいいようだ。常に前のめりの人生、外に出て元気よく遊ぼう。急いで家に帰って、その日のうちに鎌倉に向かったのだった。