私が上州に移住したのが2000年。来た当初は、重鎮氏の主宰する「群馬山岳移動通信」が、上州の山を登る場合のバイブルとなっていた。舐めるように上州の記録を読み漁ったのだが、氏が(猫爺氏と供に)登った品塩山は、響きと共に脳裏に残る山となった。当時はまだ芸人の「品川庄司」が売れていなかったので何も思うところは無かったが、昨今はちょっと名前が被るように思えるのは、私だけか・・・。

金曜日の深夜、なかなか前週の作文が仕上がらず、やっとUPが終わったのが、日が変わった2時頃。さあ今日はどこへ行こうかと思うのだが、外は冷たい雨が降っていた。なかなかモチベーションが上がってこない。こんな時の西上州。後生大事に残しておいた品塩山に目を向けた。残っていた理由は別にある。私は1996年の「西上州・妙義」のエアリアをづっと使い続けている。その地図も紙がもうヨレヨレになっているのだが、その折り目にかかって書かれているのが品塩山で、私の地図からは消えて無くなりつつあるのであった。何度もされる折りたたみに、そこが白く禿げ、印字の半分も残っていないのであった。よってよほど気にしていないと目に付かないのであった。

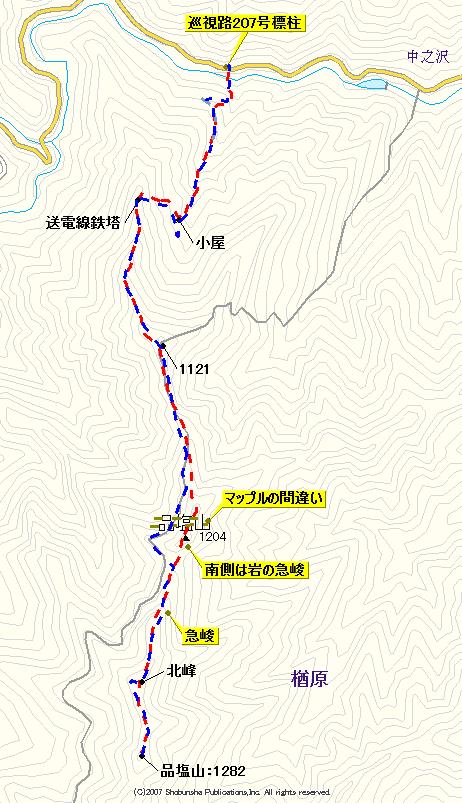

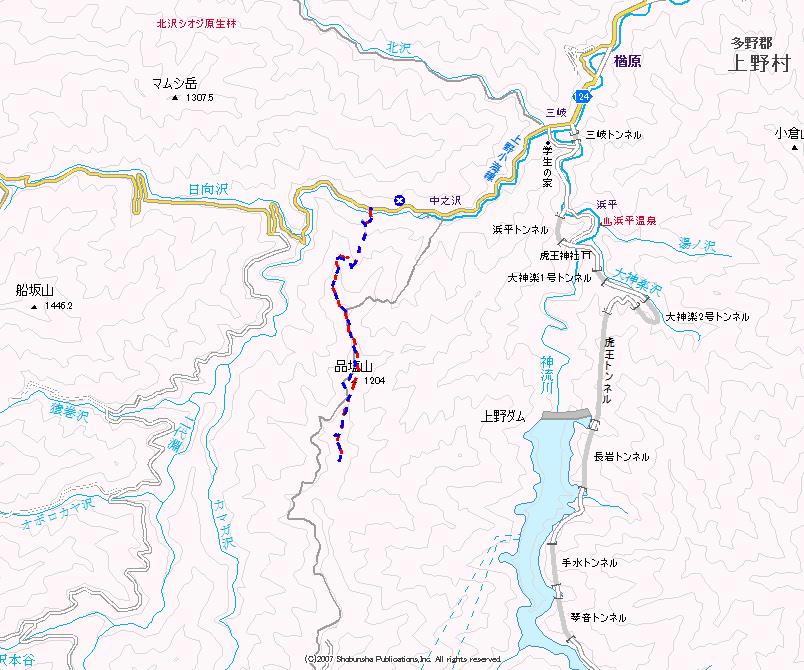

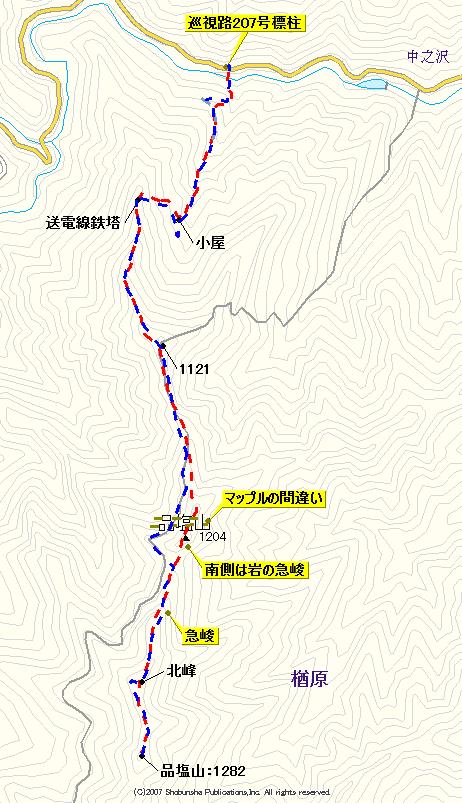

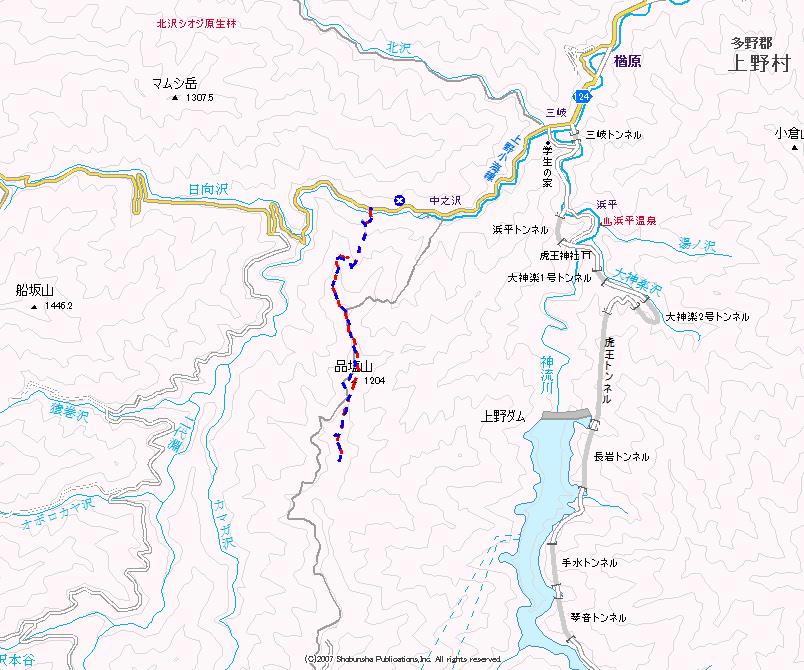

決めたからには出向き、そして踏む。いつも通りの単純な行動となる。外は依然雨、我ながら“馬鹿だな~”と思うのであった。「馬鹿と煙は・・・」と言うものの、雨では煙も立たないわけであり・・・。南牧村桧沢から湯ノ沢トンネルに向けると、途中の工事は終了し、道なりに進むとトンネルに入れるようになっていた。少しガスっていた周囲も上野村に入ると明るくなり、後は雨が止んでくれれば嬉しいが、これはまず無理だろう。砥根平に降りて、ぶどう峠に向かうように進んで行く。浜平鉱泉(新温泉は浜平温泉)を左に見て、その先で中之沢地区となる。民宿の岩西屋さんを確認するのと、中ノ沢に掛かる渡渉点、そして山手側に入っている谷を見やる。と言うのも、エアリアと地形図には、岩西屋さんの向から登路破線が山手に入っており、使えるように見ていた。現にこれを重鎮氏が使ったようだった。しかし場所は見えるのだが、駐車スペースがない。適当な所をと探していると先に進んでしまい、堰堤を左に見た先にある神社の方まで行ってしまった。それでもいまひとつ余裕を持って停められず、さらに進むと、中ノ沢側に巡視路の標柱が現れてきた。その先には3台ほど停められる余地があり、これならと思い、ここから入山する事にした。地形図から見る送電線鉄塔は、品塩山へ続く尾根上にある。尾根を違えて2本立っているが、伝ってゆけばどちらかの鉄塔に行き着き、それが斜面途中にある鉄塔なら、さらに上の鉄塔へと道が上に繋がっているのは確実である。たしか先ほども中之沢集落からの対岸にも巡視路を示す黄色い標柱が見えたが、ここにあるのもそれと同類の物であった。

今日は長靴履き。雨でもあり渡渉点が気になっていたのでそうしたのだが、中ノ沢には木橋が掛かっている。水に対しては心配ないようであった。「安曇幹線2号線 207号に至」と書かれた標柱に従い川へ降りて行く。そしてすぐに木橋。これがよく滑る。嫌な事に橋の北側はバン線で縛ってあるが、南の歩いて行く側が、何も縛られていない、進んでゆくと木のたわみが左右方向に力がかかり、ちょっと不安定になる。何とか渡りきると、その先も流れの中を石伝いに5mほど渡る。この状況下(天気による)だと長靴で正解だった気がする。さて対岸にも標柱はある。ただ落ち葉に埋もれ、どこに道があり、どこを伝えばよいか良く判らない場所であった。谷を詰めて行くように進むと、大岩がありその基部に錆びた缶や緑色のホースなどが残置してあった。そのまま谷を行くのかと思ったら、右(西)側を見上げると、そこに黄色い標柱が見え、そこに伝って行く九十九折に足を乗せる。そして僅かに登りあげると、右(西)から上がってきた道が尾根を跨いで谷側に進んでいた。尾根道になるのかと思ったが、目の前のスギの植樹帯には道が無く、高度を上げるには谷側へ進むしか選択が無かった。

谷の中を伝ってゆく。すると再び黄色い標柱が点在しており、拾うように行くと、今度は目の前に小屋が現れた。造林小屋であることは一目瞭然。支柱になる木材は現地調達、周囲と屋根になっている波板だけ持ち上げて出来た小屋であった。中央に火を焚いた跡があり、薬缶を乗せたのか、屋根から一筋の縄が下りていた。目の前には沢があり、小屋の立地としてはすばらしくいい。この小屋の北側に標柱があり、小屋を右から巻き上げるように道が続くのだが、小屋の前を谷側に進んだのと大差なかった。既にこの辺りになると上部にある送電線の唸り音が聞こえてくる。大電流が上を流れている証拠なのだが、何か雨粒にもそれが乗ってきているような気がし、ちょっとブルッとしたり・・・。

小屋の先から僅かに進むと、207号を示す矢印は谷を離れ山手に向いた。それに従い這い上がってゆくと、尾根手前で大岩を見て、その先に銀色の大きな鉄塔が姿を現した。天気が良ければ展望の良い場所で、その表れとして近場の紅葉はけっこう綺麗であった。鉄塔大地は草が刈られ、西側斜面にはツツジが植えられていた。それも沢山あり、“電源開発も気遣いに大変だなー”なんて思うのであった。さあこれで尾根に乗った。間違いなく現在地が判る。このまま登れば1121高点に行き、品塩山はその延長線上に鎮座する。距離的には1121に行くのにこちらの方が近く。ルート選定は正解だったようだ。

鉄塔からの尾根は、下草も無く良く踏まれた感じで歩き易い、境界標柱も見られ、この場所にしてはよく歩かれている感じであった。1121高点は広く、休憩場所には適当であった。東側が中之沢からの尾根となる。右に行くように進路をとり南に向けてゆく。この1211高点の先にはちょっとした岩場がある。東側寄りに歩けるバンドがある。この先の尾根上(1130m付近)には墓石のような奇岩がスクッと立っている。ガスに中からこれが現れると、ちょっとドキッとした。地形図から追うとそろそろ破線登路は西側をトラバース始めるのだが、その入口が判らないまま尾根を進んでいた。

1204高点には標柱が埋められ顕著なピークと言える場所であった。僅かに下りだすのだが、この先が伝い難い。尾根上に岩があったりで、南側に逃げるのだが、こちら斜面もけっこうに急峻で、濡れた落ち葉が気を抜けぬ場所に変えてしまっていた。潅木を掴みながら慎重に降りて行く。見なかったが北側に進んだ方が優しかったかもしれない。

さあそろそろ品塩山の山塊に入る。地形図からもポコポコと小ピークの点在が判り、北側にはゲジゲジマークの急峻地形もある。そのゲジゲジマークの東側の尾根を登る。大岩が点在するが、その間をすり抜けるように這い上がる。ここは進度が急激に落ちる場所で、ゆっくりと一歩一歩をあげてゆく。この先はロケット発射台のように天に向けたスロープが続く。登りあげて山頂かと俄かに喜ぶと、その山頂大地にはこのエリアで良く見かける「テプラ標」が取り付いていた。“ああ山頂に着いたんだ”と思い地形図を見ると、どうもここは品塩山の北峰である。標高点を取っている南峰はこの先、テプラ標設置者が、山頂を外して付けていた事は一度も見たことがなく、もしかしたら南峰と標高を比べたら、こちらの方(峰)が高かったのかもしれない。と思ったのだが高度計を見るのを怠り・・・。

北峰から下って行くと、意外や道形が濃くなり、鞍部には「神流川線7号に至る」と言う標柱も現れた。どうやら上野ダムの建設に伴い、送電されたものらしいが、地形図に載らないのでは状況が判らない。帰りにもう一度考査するとして先を急ぐ。この辺りは非常に鹿が多い。今日は鈴を鳴らさずに歩いているので、尾根や地形を乗越す場所などでは、かなり至近距離で遇い、御互いにびっくりする事があった。静かに草を食む姿も観察でき、雨音が私の足音を消してくれていたようだ。嬉しいほどに自然の中に居る感じがした。

北峰の北側同様に南峰の北側もロケット発射台のような一本スロープで、そこを登りあげると山頂であった。山頂には真新しい標識が掛かる。丁寧に彫刻がされ、木の劣化を見越した製作品であった。KUMOに良く似ており、ほぼ同色を利用しているようであった。裏を見ると「すかいさん」とある。ここには「G標」が無いことが不思議なのだが、Gさんは確か利根沼田地域の方、すかいさんも同じエリアにあり、当初はGさんが標識の形態を替えたのかと思ってみていた。帰ってから検索をかけたら、本人が掲載されており、Gさんとは別人であった。表には「山名」と「標高」、必要最低限の表記で好感の持てる標識となる。この先も増えてゆくのだろう。彫刻を見ると小刻みに刃が入れられている。もしかしたら電気式の鑿での加工なのかもしれない。となるとKUMOと言うよりは、栃木を代表する山部さんの「3D」に近いのかも。この山名板の他に南側には青いあまり世の中で見ない色のテープが縛られていた。雨が強くなりトランシーバーを握るにも、ロッドアンテナに浸水が気になるほどであった。

往路を戻るが、鞍部の巡視路標柱のところでしばし立ち止まる。西側へ階段がつけられ、道としては新しいようだ。ここで調査のために降りてみたかったが、自然がそれを躊躇させた。急に降りが強くなり、目に白さが判るような雪混じり、所謂みぞれであった。あまりにも強く、積雪が気になり、帰りの路面状態が気になるほどであった。こうなると調査などはどうでもよくなり、判っているルートでいち早く降りることを選択した。北峰に向けて登り始めるのだが、ハッと思って南峰で高度計を見るのを怠った。北峰に着いても、南峰との標高差が判らないのであった。

ゲジゲジマークの東側を降り、その先1204に向けては、西側を巻いてゆく。往路はここを東を巻いて少し難儀した為であった。西を巻くと、なんとルートに乗った。これが地形図に書かれている破線ルートである。ほぼそれと同じ折れ方をしながら北に進んでゆく。往路と合流したところは1115m付近の尾根のところなのだが、振り返ってみても入り口はいまひとつわからなかった。リボンでも下げようと思ったが、このルートでリボンやマーキングは一切無い。それを守るべく残さなかった。と言っても巡視路標柱があるので、皆無とは言い難い。

尾根上は、紅葉を落ち葉で楽しめるような場所もある。今年は本当に赤色が良く出ていて見栄えがするのであった。再び墓石ポイントを通過すると鉄塔も近い。しかしそれと共にスリップ帯に入った。往路ではそんなでもなかったが、この付近の下りは非常に良く滑った。足跡が40センチほどに延びる時もあり、ストックを基点にして慎重に足を下ろしてゆく。ガスの中から銀色の人工物が見え出し、周囲が明るくなる。鉄塔到着。ちょうど向かい側(北)のボンテン山が姿を現した。山塊の一部しか見えないが、晴れればすばらしい眺望である事が、その彩から判る。東側の谷に下って行く。

どこをどう間違えたのか、往路の踏み跡を外してしまった。少し下ると植林地の中に入り、そこに無数に杣道があるのであった。谷に乗った時、植林小屋より下に出ていると思ったが、反対でだいぶ上に居た。小屋が見えそれに気づく。ここからはほぼ往路を辿り高度を下げて行く。中ノ沢から登ってきて、道に出合った場所があったが、あまりにも道がしっかりしており少し伝ってみる。しかししっかりしていたのは見えていた所だけで、その先はゴーロ帯に入り、道形は判らなくなってしまった。再び修正するように往路側に降りて、右岸に降り立つ。中ノ沢を見ると、かなり水量が増えている。づっと雨降りなので当然なのだが、往路で足を乗せて渡った飛び石も、水没間近。苔生しており、ただでさえ滑るものが、より滑るように感じた。木橋の下も白い水しぶきが龍のようにうねっている。それを見ていると平衡感覚が無くなる感じがして、木橋のみに集中して対岸へ。道路へ4mほど駆け上がり、無事に今日も山行きを終えた。

登り終えて、やはり西上州は楽しい。今日は雨であったので、少しスリルや危険度が増した所もあったが、それをなくしても楽しいと思える。以前に「フランス国立スキー登山学校」を出た方に逢った事があった。その方も「私も時間がある時はいつも西上州です。」と言われていた。西上州、こんな面白いエリアが近くにあることを嬉しく思う。