南ア、北アと続いたら、今週は中アのターンとなる。なるべく高い場所を狙いたいのだが、スキーを履いて狙うような未踏場所は残っておらず、カンジキ登行となる。しかしまだ3月、雪が完全に締まるまでには少し早い。そこを単独でのラッセル(つぼ足)では日帰り圏内は限られる。あまり高いところを予定して、途中で敗退するのも不甲斐なく、おおよそ踏めそうな場所をと今回の場所を選んでみた。ただ、今年は積雪量は少なく、さらには雪解けも早い。例年の残雪期を少し前倒ししていいだろう。そんな思いもあった。

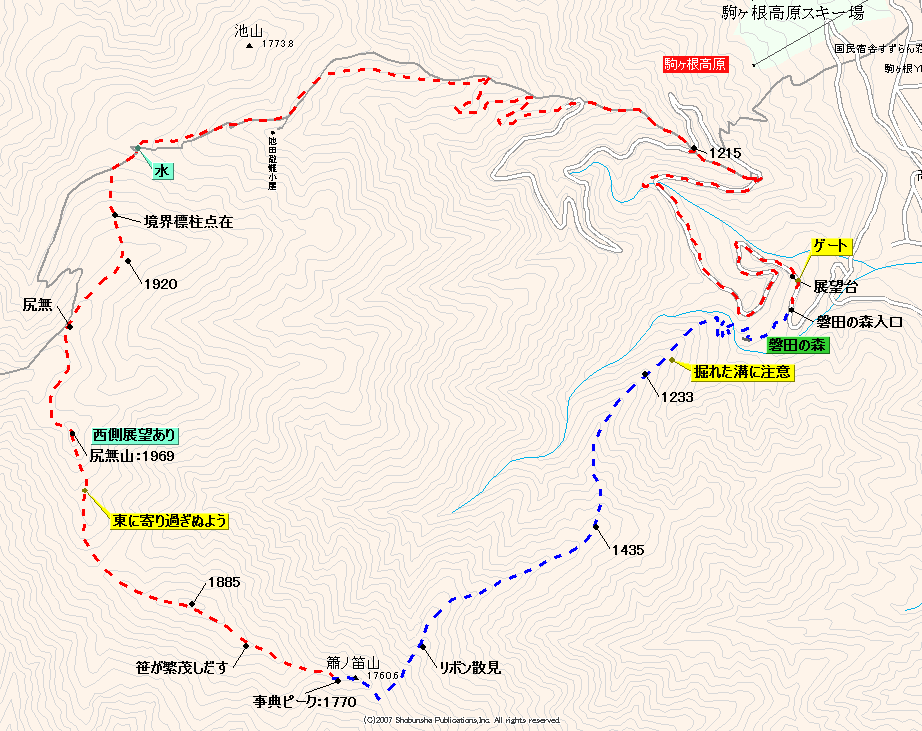

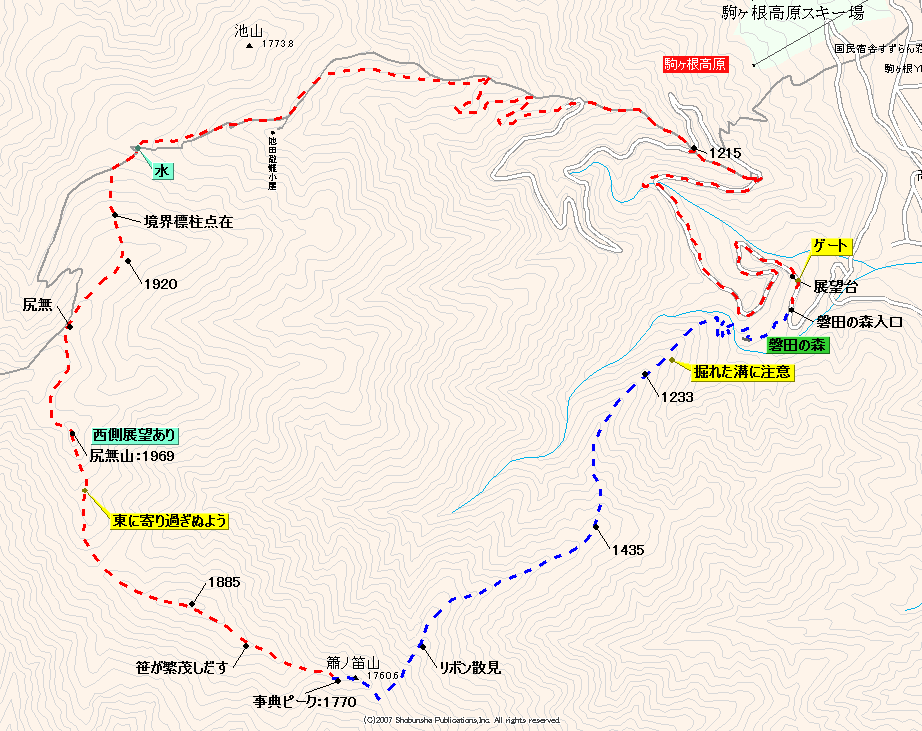

尻無山は、前回の池山尾根通過時に踏んでしまおうかとも思ったのだが、ほんのちょっとの距離が笹薮に見えてしまい、寄らずに残してしまった。当時は主稜線の山が主であり、ここに重きを置いていなかった事もあるのだが、地図を見ても登山道からさほど離れていない。あえて登るには勿体無いような場所でもある。そこで、南東側に派生する尾根にある簫ノ笛山と抱き合わせで登る事にした。そうする事により、上手く一筆書きルートが完成した。

1:10家を出る。路面は前日の雨でしっかり濡れていた。高所は雪だったはず、少し高望みしたきらいがあるが今日は届くかどうか。と言うのは以前5月中旬でも雪に難儀した尾根であったからであった。野辺山を越え、八ヶ岳の南面道路を行く。外気温はマイナス2度。ここのところ雪があっても滑ったことが無かったが、雪解け水が凍り、それが路面を覆っていた。まるでスケート場のようになっており、1度コントロールできなくなり縁石にぶつかってしまった。同じ事を繰り返すまいと慎重になるが、それでも3回ほど滑り、肝を冷やす。何とか小淵沢に降り、茅野まで出て杖突峠を越えて伊那に下る。そして駒ヶ根の現地に入ったのは5時にもなろう時間となっていた。高速なら2.5時間ほどで着いてしまう場所なのだが、利用料が1000円になる今月末が待ち遠しい。

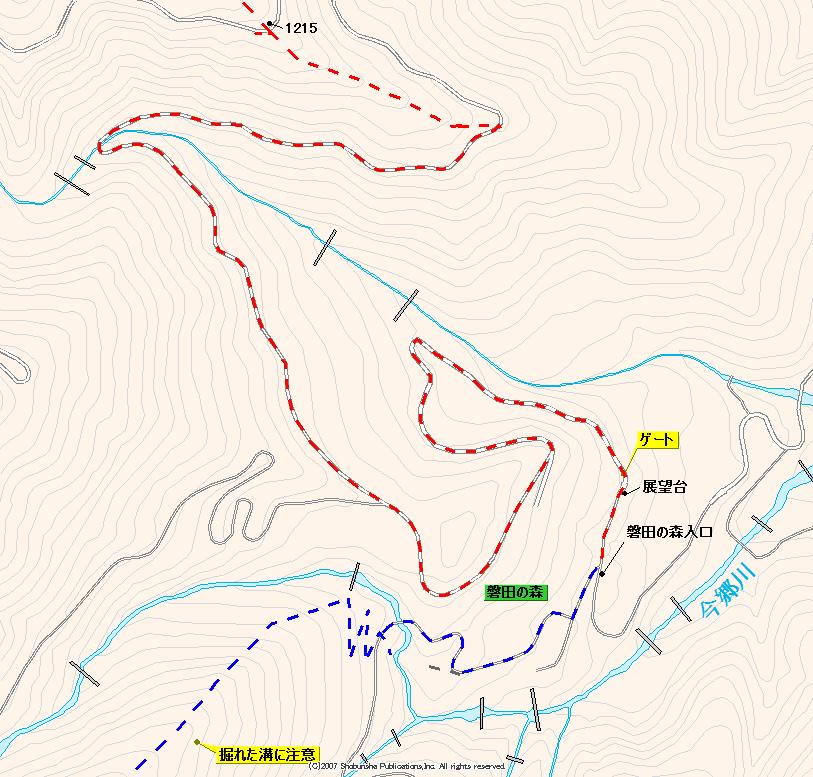

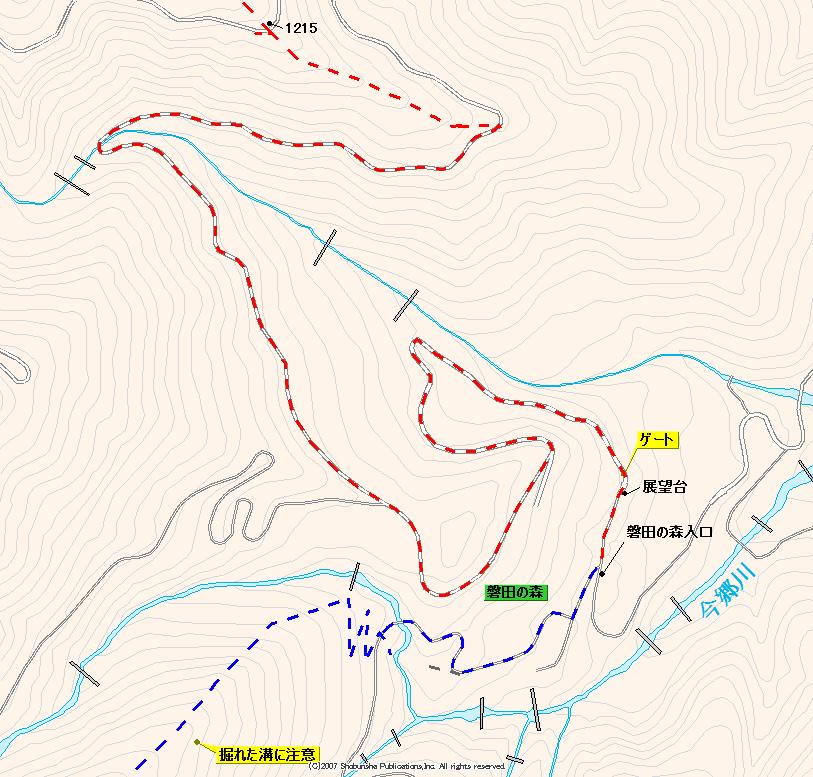

3月でもあり、当初はスキー場から歩くつもりで来ていたが、路肩の雪も殆ど無く、古城公園までは車で上がって行けた。どこまで林道を伝って行けるのかと半信半疑で登って行く。途中で路面を雪が覆う場所もあったが、その先の「磐田の森」の先にある展望所までは入ることが出来た。その先の林道古城線はゲートにより閉じられ進む事はできない。展望所前もスペースが少しあるが、磐田の森の前が適当でありスペースも広かった。ここから暫くは林道歩きなので直ぐにでもスタートしたいところだったが、今日は非常に眠く、少し仮眠の時間をとった。この仮眠だが、するのとしないとでは、かなり行動中に影響するようになってきた。少し前まではそう影響は無かったのだが、年をとってきた証拠だろう。

夜が白みだした5:50に目を開け、急いで準備をする。スノーシューにしようか最後まで迷ったが、全体的に等高線間隔が狭く、ワカンジキの携行とした。6:10スタートする。展望所の先でゲートを越えるとその先はびっちりと雪が乗っていた。と言う事はゲートまでは除雪したと言う事のようであった。ゲートから1分も歩かない場所には、山側からの崩落があり、大きな石が落ちていた。これによりゲートが締まっているのか。なぜか締まっているゲートの閂には鍵が無かった。開けたとてこの崩落場所から先には進む事ができず、鍵をかける必要も無いからかもしれない。

道なりに1.8キロほど進むと空木岳への登山道が現れ、尾根と林道が交差する場所から山道を進む。林道のなだらかさが体に染み付いてしまい。山道の急峻は最初辛かった。細かいステップを切りながら足を上げてゆく。1215高点の場所で林道を跨ぎ、その先には三本木地蔵がある。昔はもっと太い木が生えていたのだろうが、現在は生え変わったような若い木が3本スクッと生えていた。ここには遭難碑が3つあり、なぜか25~26歳の若い方の碑であった。年齢が重なっているのはたまたまなのだろうが、昔はこの先の迷い尾根での事故が多かったようだ。体が勾配に馴染むと、快適に高度を上げてゆく。雪の様子では勾配の緩い林道を伝おうかとも思っていたが、もし伝っていたら1.5倍ほど余計にかかり登山口駐車場に着いただろう。駐車場には全く雪が無く、日当たりの良さが伺える。一つ注意したい点があり、駐車場中央になぜか深い大穴が開いていた。自然と開いた穴のようであったが、道路が開通し、上に車を上げる方は注意した方がいいだろう。タイヤを落したら上げるのは困難に思えた。

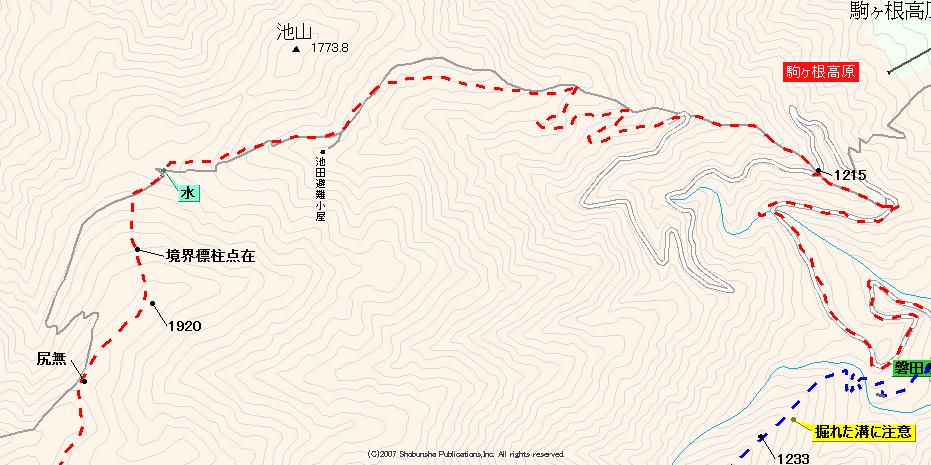

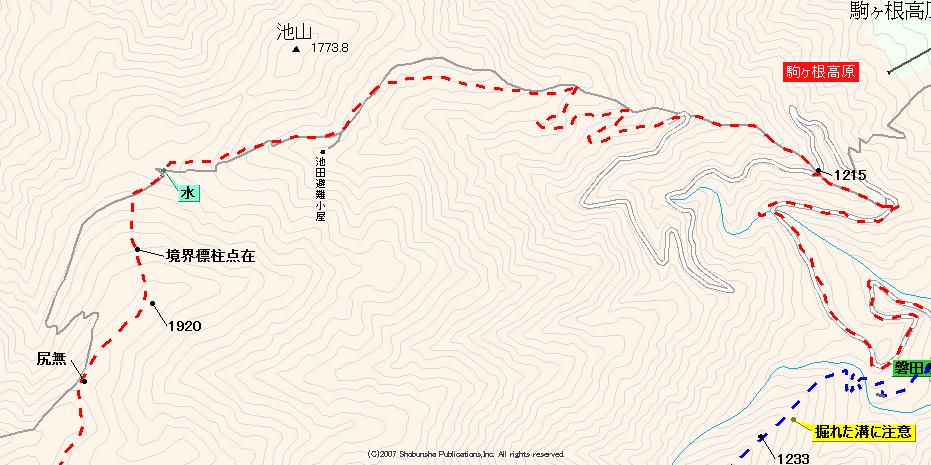

散策路入口からからスタートする。南に面する為か、暫くは土の上を歩き、鷹打場の手前辺りから雪の上を行く。次第に雪の量も増え、つぼ足トレースを付けて行く。日影は少し凍っていたが、それでも踏み抜かない場所は無く、15センチほど踏み抜きながら上がって行く。天気予報では晴れのわけだが、ここは雲の中に入っており、殆ど日差しを感じられなかった。流石に途中でつぼ足も厳しくなり、カンジキを装着。しかしそれでも潜る量はさほど変わらず、ザクザクと進んで行く。旧池山避難小屋の分岐付近からは、なかなか一歩の重さを感じるようになった。要するに進度が遅くなった。ここでこれでは、果たしてこの先上まで単独で行けるのかと不安になった。夏道の場所も判らなくなり、適当に谷部を詰めて行き、1750mの大地に上がる。奥の方に見える新しい池山小屋は、窓には雪避けの板が打たれ、それが真新しく目立っていた。耳を澄ますと水の流れが強くしている。そちらに足を向けて行くと、トクトクと水受けに流れ落ちる水場が見えた。冬でもここは涸れないようで、力水とばかりに少量口に含む。

水場からは東側ルートの遊歩道側に最初足を進めたが、トラバース時に沈み込みが大きく、戻って西側ルートに足を踏み入れる。しかし状況はこちらも一緒であった。いつになったら堅い雪の上を歩けるのかと、それを望みながら足を出してゆく。樹林帯に入り夏道はさらに西に進んで行く。ここは進路を変え1920高点に突き上げるよう進む事にした。尾根とは言い難いこの斜面には、マーキングがいくつも見られ、そこには中部森林管理局の紅白の標柱(アングル)も建てられていた。等間隔に視界に続く感じで打たれており、それを拾うように繋げてゆく。すると上の方に行くと、雪が沈まなくなった。待ってましたとばかりにホッとする。歩き易さから格段に疲労度が変わり、ザクザクと言う踏みしめる音から、カラカラという氷の上を金属を滑らす音に変わった。振り返ると木曽駒側が木々の間から見え、稜線からは大量の雪煙が上がっていた。

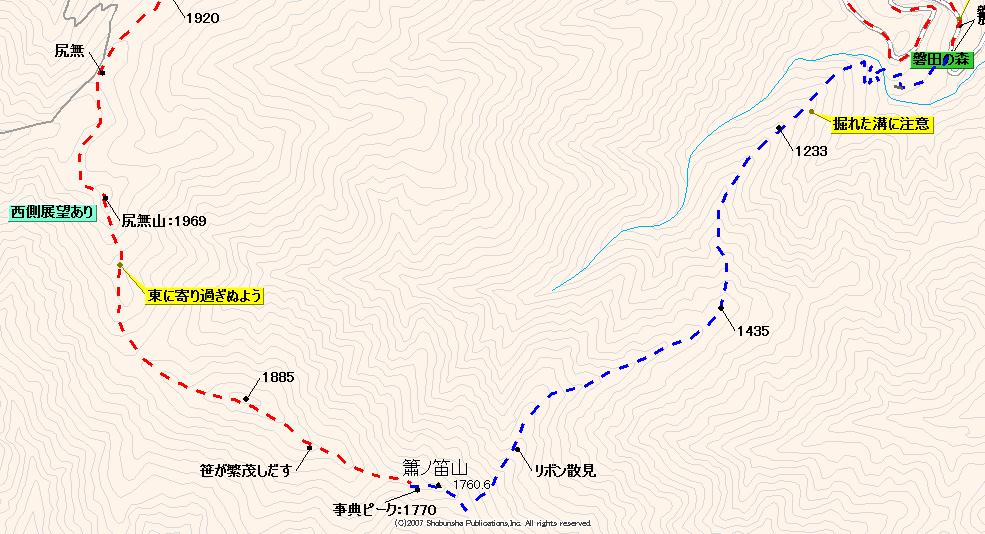

1920高点からは左に尾根を見ながら進み、登山道の「尻無」分岐に辿り着く。ここから再び急登となる。日差しを受ける斜面でやや柔らかく、しっかりと深いトレースを付けて登って行く。この先、夏道のある側の1970m峰まで上がってしまおうと思ったが、最短ルートをと南に進路を変えてトラバースして行く。やや急斜面のトラバースで、カンジキではやや酷な場所であったが、それでも危なげなく通過し、尻無山北側の鞍部に辿り着く。もう山頂は目と鼻の先で、すぐにも辿り着ける。それよりもここからの南駒側の展望が圧巻で、早くにカメラを構えたい気持ちになる。山頂までのお楽しみと、しばし我慢の時間となる。

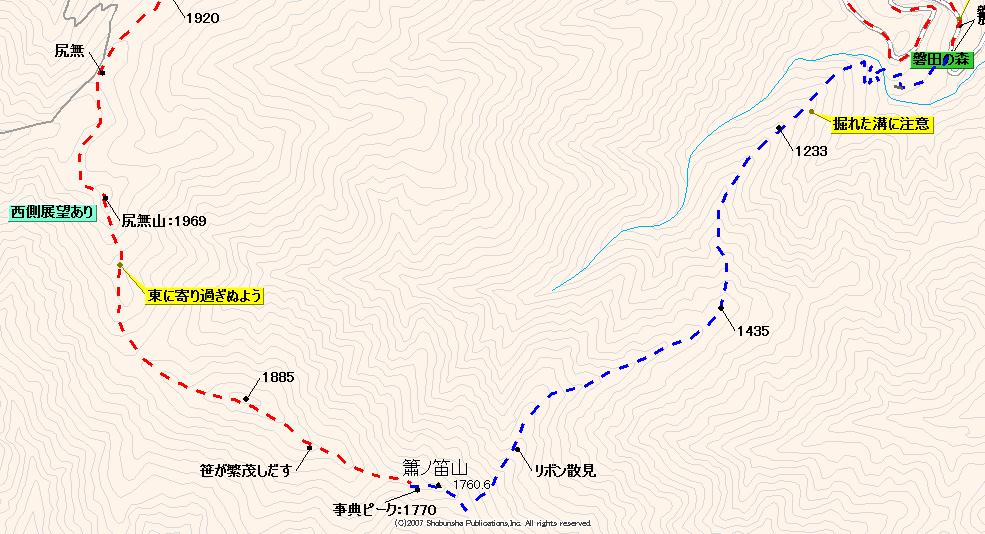

9:34尻無山山頂到着。4時間ほどかかると予想を立てていたから、まずまずの時間での到着となった。ふと目の前の木に何かぶら下がっているのが見えた。遠目では荒縄でもありマーキングなのかと近寄ると、なんとそれはKUMOであった。そうか氏は丸山に登った帰りに寄ったのだろう。私も同じように寄っていれば・・・。KUMOはあるが山名を示すものは無く、山名を記したリボンを残した。パッとしない場所ではあるが、陽射しもあり、西側は広範囲に開けている。稜線側の展望台的場所のようでもあった。この1座なら、往路を戻るか、東に派生する尾根を下るかだが、今日はこの先の簫ノ笛山を目指す。途中に1885高点の登り上げがあるが、さして難しそうな地形ではない。南に下降を始める。

最初はやや痩せた尾根だが、だんだんとその尾根も広くなってゆく。視界よろしく1885高点を見ていると、自然と左(東)に寄ってしまう。だがここは我慢して西寄りに居たい。東寄りだと谷側にどんどん高度を落してしまい、修正するのに登り返さねばならない。あとは下の方に行くに連れて笹の繁茂箇所が多いのだった。一方尾根の西側は針葉樹林帯で下草は少なく、この時期にしても積雪の無い場所もあり歩き易い。カンジキを履いているので全く雪が無いのも歩き辛いので、その境の雪の上を下がって行く。途中には赤ペンキのマーキングと、黄色い絶縁テープも見られた。ただ新しいものではなく、かなり古いものであった。そしてそれらはかなりの間隔をあけて着いており、1885高点手前の鞍部付近から先では見ることが出来なかった。その代わり、白や紫の荷紐を見ることになった。これもかなり古いものだった。

1885高点を越えると、笹がかなり出てくる。これがカンジキに引っかかって何度も転びそうになる。なぜか風の通り道なのか、ここに来て霧氷が多くなる。氷に写り込んだ太陽が、七色に発色しキラキラと光っていた。何となく道があるような無いような、獣道なのか一度作道された跡なのか、そんな感じの尾根であった。そして1770m高点に到着する。ここが山名事典での簫ノ笛山である。昨年の暮れに踏んだMLQの絶縁テープもあり、唯一山名を示していた。振り返ると先ほど居た1885高点が高く聳えている。標高差110mほどだが、距離が近い分、かなり高く見えていた。陽射しはあるものの、あまりパッとしない山頂で、さっとトランシバーを握って山頂を後にする。

一応三角点も見ておきたいので、1760.6高点も気にして下って行く。するとその場所はオレンジとピンクのマーキングで賑やかな場所となっていた。訪れる殆どの方がここを山頂として出向くのだろう。三角点は尾根よりやや南側にあり、標柱の脇には見出標が木に結ばれていて、そこに「簫ノ笛山」と書かれていた。この三角点ピークも尾根の肩的場所で、山頂としていまひとつ登頂達成感がない。この南東にある1730mピークか、先ほどの1885ピークを簫ノ笛山とした方が良かったような気がする。国土地理院が、表記文字をもう少し西に書いたら、山名事典ではそのようになったかもしれない。

さてあとは下るだけ。最終的に磐田の森に辿り着けばいいので、適当に目ぼしい尾根を下れば良いのだが、最後にどこかで今椰沢を跨がねばならない。その場所として、地形図に見られる実線林道の渡渉点を目指す事にした。簫ノ笛山から東に進むと、目に鮮やかなピンクのリボンが続いていた。鞍部まで下るとちゃんと北東側に降りて行っており、間違いなく簫ノ笛山に対して付けたマーキングのようであった。そんな中に、古いオレンジのマーキングや、白いものも見られた。標高1580m付近で尾根が別れるが、左(西)に伝ってしまうと沢に降りてしまい、沢には下流で堰堤がある。越えられないと困るので、ここは右(東)に下り1435高点を目指す。すると足を進めた方向にもピンクのリボンが下がり、そんな中にピンクのガムテープも見られた。これは立俣山山行時に見ているので、間違いなくMLQのものであろう。氏らしく下山側の見えやすい位置に付いていた。

尾根上を良く見ながら行くと、木の角柱が埋まっている所がある。どうやら境界標柱のようであり、1435高点に着くと見出標が複数個見られた。この1435高点からはそのまま北東に主尾根が降りているが、1240高点でなく、北側の1233高点を目指すべく北側に進路をとる。相変わらずマーキングは続き、標高1370付近で微妙に尾根が別れる所は、降りる側を強調するようにオレンジのマーキングが2本結ばれていた。足元の雪がだんだん薄らぎ、この辺りでカンジキを外す。そして尾根上に乗った形となった場所には明瞭な道形が現れた。ここまでにもそれらしい跡があったが、これほど明瞭ではなかったので半信半疑だったが、道の存在はここに来て明確になった。おそらくは登山道というよりは杣道なのであろう。それに乗ったり離れたりしながら降りて行く。そして1233高点付近を過ぎると尾根東側に深い溝があり、あたかもそこが登山道のように見える。しかし伝ってみるとアイゼンが欲しいほどに急になり、途中で西側に逃げる。逃げても急なのだが、どこかでルートを外したようだった。下の方に行くと、東側から降りてくるルートに合流した。どうやら掘れた筋の東側に道があったようだ。そしてその掘れた筋は強い傾斜のまま谷側へ落ち込んでいた。

渡渉点が近くなると道は大きな九十九折に緩やかに下って行く。そして出た先は、渡渉点の僅か西側の場所であり、実線林道は地形図通り奥の方へ進んでいた。今椰沢の流れはけっこうにあり、そのまま通過では水没してしまい、大きな石を選んで左岸に移る。すると林道はかなり狭いのだが、最近車が通ったような轍が残っていた。こんな場所にも入ってくる人が居るようだ。次にもう一度林道と出合う形となる。そこは左に下って行くのだが、右へ行くと行き止まりとなっていた。自然とカーブした道を作ればよいうように思うが、下からだと迷いやすいかも。ここを左に折れるとすぐに、緑色の屋根のある東屋が見え、ダート林道からコンクリート舗装路に変わる。記念標柱も多く、ここがこの森の中心的役割の場所のようであった。それを左に見ながら下って行く。すると三度分岐になり、下山側は左。この分岐点からは下側に林道古城線が見え、そこに我が車も見えていた。無事周回終了。

往路、尻無山まで行くのにどうなる事かと思ったが、周回を終えてみると意外や楽に歩けてしまった。もう少し雪が締まるともっと歩きやすくなるだろう。注意点は、尻無山からの下降を東に寄り過ぎない事くらいか。後は簫ノ笛山からの北東尾根は、かなりマーキングがあるので、好きな色を伝えばいいだろう。だだ逆ルートで行く場合、磐田の森内に分岐箇所が2箇所あるので、やや判りずらい。どちらへ進めばいいか間違いなく迷う分岐箇所である。さらに森を出て林道を進み、渡渉箇所を過ぎた先の右に取り付く場所も、あまり目立った場所ではない。周回するなら私同様に、この尾根は下山に使ったほうがいいだろう。もし登りに使う場合は、園内の地図が判る物で確認されてから出向いた方がいいだろう。ちなみに私が使う昭文社の地図には、それが載っている。残念ながら地形図では判らないのであった。

なお尻無山に関し補足。エアリア1998年版には表記があり、2005年版には載っていない。