秋雨前線が日本列島に乗っていた。西から回復傾向にあるが、高所は風が強いとみた。中アの高みを当初は思っていたが、少し標高を下げて久しぶりに那須岳を目指す事にした。那須岳の山塊としては、高所は殆ど踏んだのだが、北側の三本槍岳周辺にだいぶ登り残しがあり、合計すると7座ほど確認できた。最近の単発的な登山が多い中では、今回は珍しくゴッソリと多数座踏む計画となった。

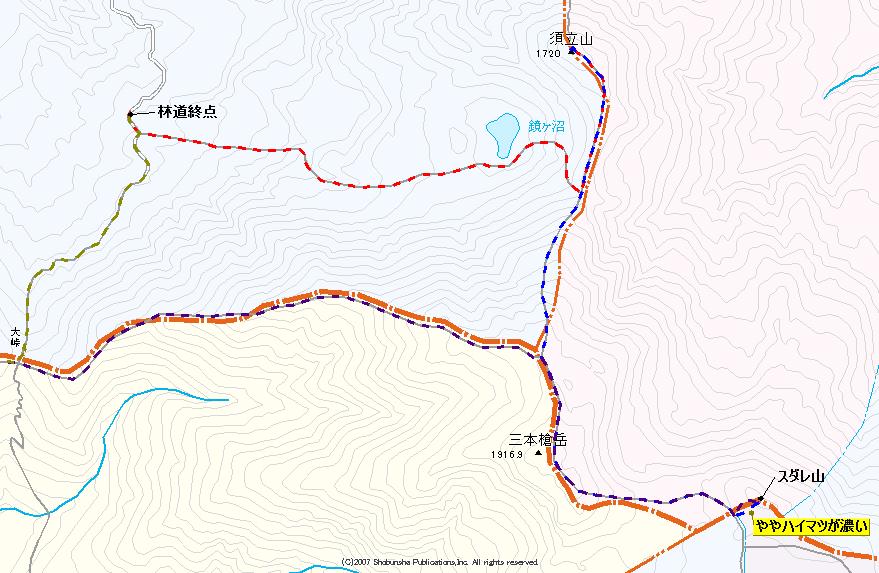

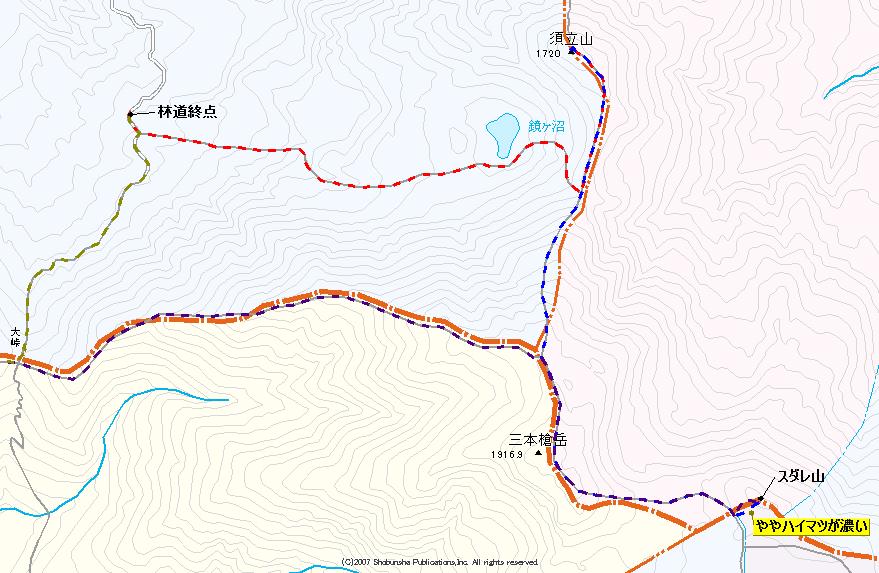

那須岳の北側。上州から向かうとなると福島県の田島町がアプローチするのに適当な場所となるが、現地まではけっこうに遠い。急ぐにしても下道の選択肢しかなく、登山より経路の運転の方が負担に思えていた。そして目指す山を須立山とスダレ山、西に移動し大峠から唐沢山の稜線の山々を踏む計画とした。こうなるとコース取りは、林道大峠線の終点地に自転車を置いておき、音金地区の唐沢山登山口から入山し、グルッと周回して大峠から下ってくるのが最適に思えた。折りたたみ式のマウンテンバイクを車に積み込み、1:10家を出る。

金曜日の深夜、いつものように夜の蝶がドロンとした様子で片手に携帯を操作しながら運転をしている姿が見える。遅くまで働いてご苦労様と言いたいところだが、なんとも不健康。と言う私も金曜日の夜はいつも不眠なので不健康かもしれない。122号で日光に抜け、その先の今市から121号に乗って田島を目指す。途中の有料道路は全て無料で通過でき、意外やハイスピードで進んでゆけた。しかし、その先は工事箇所が点在し、数度信号に止められながらゆく。いつしかフロントガラスを雨が叩くようになり、濡れた路面は自然とスピードを低下させていった。田島の駅前を過ぎると、本道は阿賀川沿いの右岸に進むのだが、現在は工事中であり左岸側を通過させていた。そして工事区間が終了するのが落合地区の対岸側で、ここで多くの車は本道に戻って(左折)ゆく。こちらはそのまま村落内(右折)に向かい、その先で観音沼の案内が現れ、それに導かれ分岐から東進してゆく。那須の裾野を登っている感じのするなだらかな登り坂で、ほぼ一本道。闇夜の中に、わりと古めかしい民家も見える。観音沼の広見を過ぎると、だんだんと山道となりクネクネと登りだす。雨は強くなり、路面のアスファルトの上で高く跳ね上がっていた。

計画段階では、林道大峠線の終点に自転車を置いて、入山は音金地区上ノ坪からと考えていた。しかし林道を通りながら、路面上の落ち葉、そしてこの先のダート状態を踏まえると、自転車に跨っての下りでも容易でなく思えた。この雨は次第に好天に変わるだろうとは思えるのだが、よほどカラッと晴れなければ林道上の枯れ葉は雨を含んだまま。その上を下るのはかなり神経を使うと思われた。色んな想定、色んなコース取りを考えつつ、ゴツゴツとした荒れた道を上下に揺さぶられながら上がって行く。そして車止めのある終点に到着。林道終点としては広い場所が確保され、7~8台は楽に停められる場所となっていた(5:10)。樹林の中でもあり、木々を経た大きな雨粒が屋根を叩く、その大きさに自転車などもうどうでもよくなって来ていた。そう今日は自分の足のみが頼りと思えてきていた。4時間ほど走ってきたので、少し仮眠をと後ろに移りウトウトする。その間も少し雨音が止まないものか、自転車を考えられるほどにならないかと思いつつ居たが、全くそんな願いは叶わず、強くなるばかりであった。地図を見直し、自転車を使わない最適なコース取りを考える。どうやら大峠から以西はピストンにするしかないようであった。雨具を着込み準備完了。そして車外に飛び出す。

林道終点の車止めの先には沢があり、水を得ることができる。その先すぐにテーブル状の石があり、ベンチのようになっていた。ここから山手側に切り開きがある。道標が無いのでよく判らず、そのまま通過すると、2分ほどで鏡ヶ沼への分岐点となった。大きな地図が掲げられているのだが、経年変化が酷く、あまり目が向かなかった。大峠への道を右に見て、鏡ヶ沼に向けて東進してゆく。最初の僅かな登りを終えると、左側に切り開きがあり、そこに祠があった。山の神の様であり、一礼して行く。ここには下からの切り開きが上がってきており、これが先ほどのテーブル状の石の場所からの切り開きだと思えた。暫くは沢の中のような登山道で、それが終わると気持ちよい笹原の中に切られた道となる。ガスが垂れ込めこの日は気持ち良さより少し怖さを感じる場所であったが、緩やかなアップダウンの場所で晴れていれば快適であろう。

左側に御影石の石組みが白く見えてくる。そこに何があったか一目瞭然なのだが、上部の社は木製で朽ちてしまい、現存するのは石組みの土台だけとなっていたのだった。池の畔であり、竜神様でも祀られていたのか。鏡ヶ池は残念ながらガスの中。水面には強い雨の為、いくつもの跳ね返りの水柱が上がっている。ここでルートが少し不明瞭になるが、池の淵を東から北に巻き込むように進むと、何となく踏み跡が続き、途中から再び明瞭になる。池は何となくだが、福井岐阜県境の夜叉ヶ池を見た時の印象に似ていた。この先はこれまでに増して滑りやすい地形となり、深く掘れた急峻地形を、敷設されたタイガーロープと脇の笹を握りながら這い上がる。2箇所目がことに急となる。ここを這い上がると稜線に乗り、鏡ヶ沼東側分岐となった。

分岐にはヘリで荷揚げした荷物があり、周辺で登山道整備をしているようであった。稜線に乗ったら、だいぶ道が良くなるのかと思ったが、この分岐から須立山側は、あまり刈り払いがされないようで、かき分けるように進んでゆく。雨であり両側の木々が頭を垂れていたという事かも。そして途中には荷揚げ用のズタ袋があり、その先には丸い石が飛び石のように敷設されていた。西風が非常に強く、雨は横殴りとなっていた。10年物の雨具に撥水剤を施したものを着てきているのだが、最初こそ弾いていたが、これほどの降りとなると、その効果はすぐに姿を消し、今まで通りの水を吸う雨具となっていた。

須立山山頂到着。ここにもブルーシートに包まれた荷揚げされた荷物があった。吹きつける風は僅かの休憩時間で体温を奪ってゆく。スパッツをしているものの、雨具を通して沁み込んだ水分が、既に靴の中で音を立てるほどに濡らしていた。展望は楽しめないが、周囲は綺麗に色づいている。晴れていれば・・・。踵を返し戻ってゆく。益々ズボンが濡れ、靴の中の水分量が増してゆく。鏡ヶ沼東側分岐を通過すると、だいぶ登山道の様子は良くなり、足許から濡らされる事は無くなった。足を進めてゆくと急にガスが晴れ、右手の高みに三本槍岳のピークが見えるようになってきた。すると雨がパタッと止み、今度は青い空が見えるほどに天気が急変した。このまま回復するのかと思ったが、この後もったのは1時間ほどであった。

雨が上がるだけでだいぶ負荷が軽減される。三本槍岳を目指してゆくと、その左(東)側に目指しているスダレ山が特異な形で見えてくる。特異と言えば、こちらから見える茶臼岳も、煙を吐いた茶釜のようにも見え、その周囲の山々も自己主張の強い山容が多い。そして9年ぶりの三本槍岳に立つ。相変わらず歯槽膿漏のような一等点があり、その周囲に多くの標識標柱が設置されている。タイミングよく、周囲のガスが一掃され、遠くまで見渡す事ができた。この後目指すスダレ山側は、手前の清水平の笹原が銀色に輝き、そこに赤や黄色に色づいた木々がおもちゃ箱の中身のように見える。もう少し晴れてくれと願うのだが、この時が一番最良で、だんだんとまた下降線に・・・。

目指すスダレ山を見ながら九十九折を下って行く。どう見てもハイマツの斜面。どこから取り付こうかと思うのだが、なだらかさから言えば、やはり積雪期に狙うのが最適なのであろう。ルートが平坦になり、北温泉分岐に向けてスダレ山の西面のトラバースに入る。ここは登山道整備が最近されたようであり、土留めの丸太と、バラスと言えよう石が敷き詰められていた。当然のように東側を睨みつつ行くのだが、その植生が弱まる場所がピンポイントで一箇所あり、山頂側に植生が禿げ上がった場所がある。水の流れで出来たような筋がその先に続く。しかしそれも長く続かずハイマツやシャクナゲを漕ぎながら這い上がってゆく。深いところで腰くらい、浅い所で膝下くらいの様子であった。距離にして60~70mほどだったか、適当に歩き易い場所を選びながら左右に振って登ってゆく。ここで注意だが、僅かでも外れると深いハイマツの中に入ってしまう。適当と言いつつも真剣にルートは選んだ方が良い。

スダレ山山頂。登りあげた先の東側はストンと切れ落ちており、その下側には綺麗な紅葉が広がっていた。朝日岳側を見ると、見栄えのする山群があり、先ほど踏んだ三本槍岳もデンとして間近に見えていた。山頂はハイマツの海だが、少し南西に下ると20畳ほどの無毛地帯があり、ここで少し休憩とした。依然風が強く、雨具とザックカバーがバタバタと大きな音を上げていた。少し掘れた地形であり、北側に寄って少し防風しながらトランシーバーを握っていた。ここの足許は非常に柔らかで、足跡が深くの残るような土壌であった。さてここから続く小さな掘れた筋を安易に伝ってみた。途中までは良かったが、その先が酷いハイマツ漕ぎとナナカマド漕ぎとなった。背丈が没するくらいの高さがあり、ここは伝わずに、往路側のやや南側に降りたほうが間違いない。強烈に漕いだ後にある登山道の出現には、俄かにホッとしてしまった。再び三本槍岳に向けて登り返してゆく。外気温は9度、ズボンまで濡らされ、ましてや風が強い。その寒さに、油切れしている膝関節はギシギシと軋んでいるようでもあった。

三本槍岳に再び登り上げ、休む事無く大峠側に下って行く。途中の肩的場所にはケルンや標柱が置かれ、そこから北を見下ろすと、往路で通過した鏡ヶ沼が綺麗に見えていた。周辺の紅葉と相成って、錦絵を纏った漆塗りの手鏡のようにも見えた。二つ三つと大きな標柱を見ながら降りて行くと、その先に広い大峠が見えてくる。近づいてゆくと、紅葉とは別のカラフルな色が見える。それは峠のお地蔵さんの首にかけられたバンダナの彩であった。首の無いお地蔵さんも居て、ちょっと微妙な雰囲気がある。それと言うのも、なぜかここにカラスが数羽集まっていた。その為に明るい峠というよりは、それらのいくつかの要素から、暗い峠に思えてしまった。各おじぞうさんに頭を下げながら通過して行く。

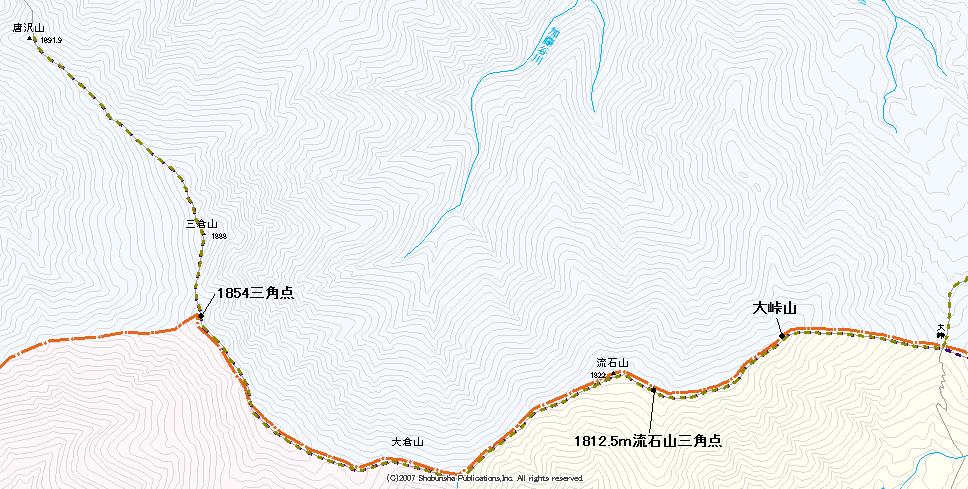

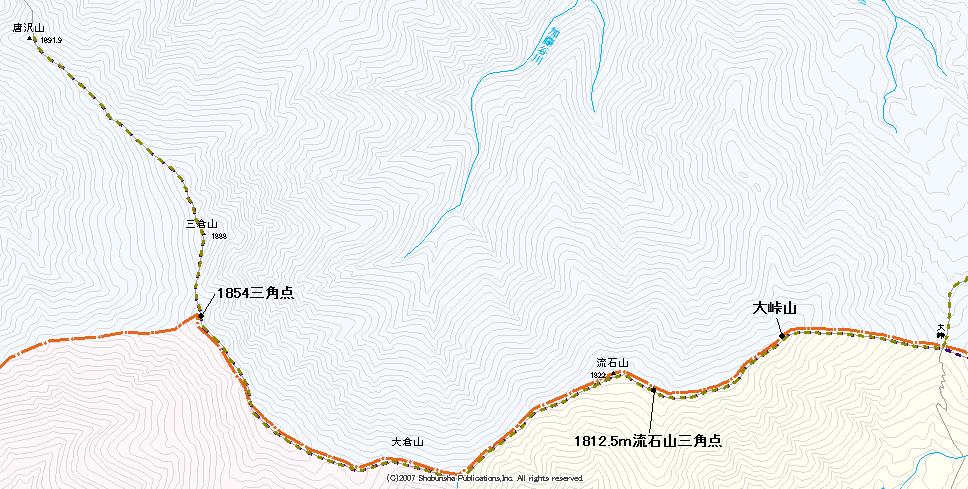

流石山に向けて、急な九十九折を這い上がってゆく。水の流れで出来た掘れた後も多く、ちょっと入り混じってどれが登山道なのか見定め難い場所も見られた。そしてこの傾斜が緩み、肩的場所になったと思った場所が大峠山であった。登山道は山頂の僅かに南を通過し、そこから3箇所ほど北に向けての踏み跡がある。踏み跡と言っても僅かに2mとか3mの距離だが、山として踏んだ方の足跡か、北側の展望を楽しもうと思って出来た足跡か。まあ後者であろう。ダラダラとした起伏の緩い稜線のハイウエーを行く。天気が良ければ最高の場所のようだが、私が大峠山に登ったと同時くらいに、一気に悪天になり、少し降り止んでいた雨が再び落ちてきだした。周囲も完全にガス。こうなると坦々とした尾根にしか見えず、現地の印象が薄くなってゆく。途中、男女二人の方がすれ違ってゆく。雨の中、雨具も着ずに居たのだが、苦笑いをしながら足早に通過して行った。峠から続いていた足跡は、この方々のモノだった様だ。予報を信じて雨具を持たずに入山したが、自然に遊ばれた格好のようであった。後ろを行く男性は、酷く寒そうであった。

流石山は、行政の標柱は三角点ポイントに建っている。がしかし山名事典では最高点を西側の1822標高点で取っており、そのまま通過し、何も標識の無い場所で登頂とした。歩きながらどうしてもルートをどうしようか悩んでしまっていた。今歩いているルートを戻るのではつまらないとの思いからである。展望も無く、坦々と歩くしかない中で、その坦々さが、このまま下まで行ってしまっても良いのではないかと思えていた。大倉山を手前にして五葉の泉と言う景勝地があるのだが、現地で見るその水溜りは、かなり小さい。登山道を離れ、その池塘の脇に立つ標柱の文字を判読するのだが、かなり困難。下の方に「小沼」と読み取れ、これがキスゲ小沼かと判った。そしてその先右側にやや大ぶりな池塘がある。どうやらこれが五葉の泉のようであった。緩やかに登りあげてゆくと、周囲を笹に囲まれた中に大倉山の山頂部があった。笹が防風になり、ここまでの山頂の中では一番居心地よく居られた。その笹のために展望があまりよくない場所のように思えたが、天気の良い日にはどうだろうか。

緩やかに下って、次にある顕著なピークに三角点があった。何か山名標識が欲しいところだが、大倉山と三倉山に挟まれた場所であり、設置をそのどちらかにすればよかったと言えようか。ここを過ぎ、僅かに下って登りあげた先が、これまでにない山頂らしい山頂で、中央には鏡が中に入った祠が建てられてあった。建立は前年度の7月との事。出来たてホヤホヤの祠であった。その脇にも立派な標柱があり、同時に建てられた物らしかった。その煌びやかさに隠れるように、西側にポツンと行政の古びた標柱が立っていた。何度も言ってくどい様だが、晴れていればすばらしい展望がある場所であろう。かと言ってこのガスッた状態も嫌いでなく、静かさが増してけっこう好きなのであった。

さあここからは一気に200mほど高度を落す。少し距離があるのでダラダラと下って行くのだが、これまでが笹主体の尾根であったが、ここからの尾根上には多種多様な木々が見られ、一気に植生が変わる。木の根の張り出した滑りやすい場所などもあり、そこにゆっくりと足を下ろして行く。シカの鳴き声も周囲から聞こえ、さらに下の方からは、下界の生活の音もしてきていた。こうなると下に降りてしまっても良いのではないかと思ってしまうのだが、なかなか着かぬ唐沢山に、少しイライラしながら高度を下げて行っていた。

唐沢山到着。西側が開けているような肩的場所だが、残念ながらガスに覆われてしまっている。最終目的地に到達したので、再度ここで進路を確認する。コースとして面白いのは、間違いなく音金地区に下って周回するルートである。しかし既に時計は13時になろうとしている。下るルートをとると、余裕をみても車に戻るには5時間半から6時間かかる。夏場ならまだしも、冬場(秋)ではちと強行な計画となる。となると往路を戻る事になるが、今日の予報は回復傾向にある。とすると、稜線を歩きながらもう一度ガスが晴れるチャンスが訪れるのではないかと思えてきた。だいぶ悩んだ挙句、往路を戻る事とした。

三倉山への200m近くの登り上げは、幸いにもガスが覆い高度差が見えない。そこを坦々と登り上げ、再び三倉山へ。登り上げた側から見える唐沢山への道標には、「唐」の字が「空」となっていた。両方有効なようである。先に足を進めると、付近はエアリアには眺望のすばらしい場所と書いてあり、その眺望を僅かでもいいから望ませて欲しいと願っていた。しかし覆っているガスはなかなか晴れず、どこを歩いても同じ様な錯覚を覚えるような稜線の道となっていた。

大倉山に到着し、今日初めての食事。珍しくシャトレーゼのロールケーキを持ち上げてきた。それも季節よろしく栗とした。風雨に打たれながら齧りつく。う、美味い・・・。白湯を飲むと、冷えた身体がブルッとした。そろそろ温かい温泉が恋しい時間となっていた。緩やかに下り込んでゆくと、黒い水を湛えた五葉の泉が見え、往路の景色が逆回転で過ぎてゆく。そして1972高点を過ぎた辺りか、周囲のガスが速く流れだし、青空が合い間から見え始めた。願うと叶うものである。だんだんとガスは取れて行き、稜線が見えるようになってきた。そしてガスが晴れると、こんな場所を歩いていたのか、と思えるほどアップダウンの多い山容であった。南を見ると三斗小屋温泉の湯気が白く見え、その先の茶臼岳の噴気も同じように白く見えていた。全体の紅葉はどうかと言うと、ちょっと今年は赤が茶色寄りなのか、いまひとつのような感じもした。この日のタイミングが、最盛期を越えてしまっていたのかもしれない。

流石山を過ぎ、大峠山も過ぎると、大峠までの長い下り。途中で行き会った方の滑った足跡が、いくつも残る。確かによく滑る。紅葉を撮影しながらゆっくりと降りて行く。この時にも大峠にはカラスが舞い降りていた。さながら時代劇のワンシーンを見ているかのようで、お地蔵さんとカラスが寂しい雰囲気を醸し出していた。そのお地蔵さんに再び挨拶をして、北の林道を目指して下って行く。

下って行くと、緩やかな道と急登道とに分かれる。これはどちらを辿ってもいいようだ。次にもう一度分岐があり、東側に赤いリボンが導いている。真っ直ぐに下ると何処に行ってしまうのか。東に進むと、足場の悪いトラバース道が暫く続く。ここは昔からの峠道であり、もう少し状態が良いのかと思ったら、意外や荒れた印象を受けた。と言う事は分岐を直進した方が正解だったのか。暫くアップダウンをしながらトラバースして行くと、石を敷き詰められたような広い道幅と変わる。この道幅は往路に鏡ヶ沼への分岐までに使った道幅と同じで、それによりゴールが近い事が判る。そして左側から山道が合流していた。先ほどの分岐を真っ直ぐに降りたらここに出たのか。一里塚のこんもりとした土盛りを右に見て、その先が鏡ヶ沼の分岐であった。そして林道終点に到着すると、下野ナンバーの単独男性がストーブを使って食事を摂っているところであった。服装からしてまだ歩いていないようであり、明日に入山するようであった。

今日はトータル20キロほど歩いたか、寒気に当ると膝が軋むようになってきた。少し考えねばならない。ゴツゴツとした林道に、ゆっくりと車を下ろして行った。