「2009年4月25日」、私にとってこの日は硫黄尾根に行く日であった。年頭から雪を踏み、計画性の無い私が珍しくこの日の為に調整してきたのであった。しかし天気が味方をしてくれなかった。通常なら出かけるが、場所が場所だけに軽はずみな思いで行ける場所ではない。硫黄ジャンダルムのp3、そして最後の斜面、ただでさえ緊張する場所を、悪天の中で通過して行く勇気は無し。この雨は間違いなく上では雪であろう。P3にザイルを残置すれば雪まみれの凍りついた状態に変化するだろう。楽しみにしていただけに残念だが、天気図に見られる大きな低気圧の到来に諦めも早かった。

さて代替の行き先を探さねばならない。硫黄尾根に行くにあたって七倉ダムからの地形図を嫌になるほど眺めていた。そこにもう1座、気になる山があった。それは高嵐山。低気圧の到来に乗じる様な嫌な名前の山ではあるが、ここなら何とか踏んで来れそうに思えた。ネックはなんと言っても「渡渉」となる。雪解け水の流れる高瀬川はどのくらいの水量なのか、もし渡れなければ湯俣まで足を伸ばして、硫黄尾根の取付き点でも確認して帰って来ようと思い、臨機応変な予定で出かけてみることにした。結果的には当初の予定通りに七倉ダムより入山する事となったのだった。

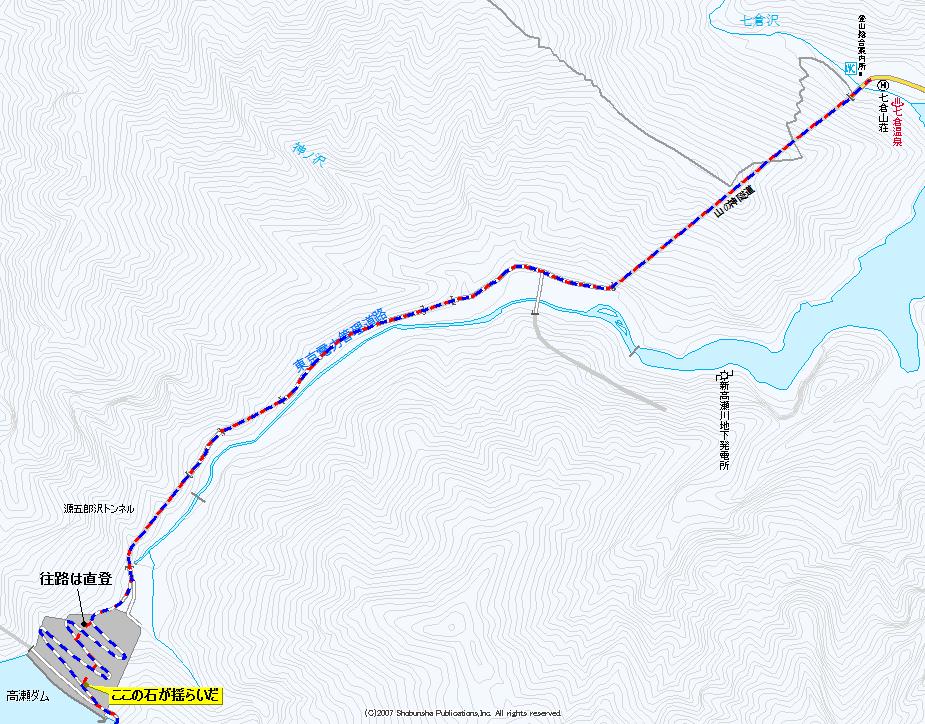

夜明け頃に名無小屋付近に居るように、出発時間を調整する。流石に私も強い流れをヘッドライトで渡渉する元気は無い。七倉ゲートからは2時間ちょっとで名無小屋まで到達できるから、ゲート出発時間3時頃と予定した。11:20家を出る。いつものように三才山トンネル手前のセブンイレブンで、ヤキソバパンと割引通行券を仕入れてから松本に下る。深夜の県道51号線を高速のように飛ばし大町市に入る。国道147号に乗り、一中東交差点から325号の槍ヶ岳線に乗り七倉ダムを目指す。前回ここに来た時は、気胸の最中でシートに背中を付ける事さえ痛くて、長駆を前に不安だらけであった。今回は体調こそいいが、天気に不安がある。そう思いながら空を見上げると、星一つ見えない空であった。日ごろ天気を気にしないのだが、場所が場所だけにやはり気になり・・・。2:00ちょうど、七倉山荘前に到着する。駐車場には私以外の車は無く、やはりこの天候だと入山する人は居ないようであった。出発まであと1時間あり、後ろに移りシュラフに潜りこむ。

ちょっと寝すぎて2:50に起きる。渡渉時の流れがどんなものか判らないのでザイルも装備に入れた。当然下降用に使えるので、それも兼ねる。12本爪も放り込み、ピッケルとワカンを括りつける。それから悪天は既に判っているので、換え用を含めグローブを3式持った。濡れるのは間違いなく、濡れて凍ったグローブほど悲惨なものは無い。単独であるからこそ細心の注意で山に入る。「そう思うなら、こんな荒れ模様の日に山に入るな」とも言われそうである。それから今日は渡渉用の長靴を持った。3:18七倉ゲートを出発する。すぐに山の神隧道内に入る。トンネル内は煌々と光る照明のおかげで、ヘッドライト要らずであった。今日のヘッドライトは、前日に届いたばかりの「KUMOスペシャル」であった。高輝度LEDを使い、繰り返し充電も可能。そして防水コードレス。暫くはこの秘密兵器も出番は無かった。誰も居ないのに電気が勿体無いと思えるが、ここは東京電力の施設。そんな思いは余計なお世話なのだろう。反響の良い洞内は、滴り落ちるピチャピチャという音と、私のコツコツと進む音が響く。

源五郎沢トンネルを出ると目の前にロックフィルの高瀬ダムがある。前回は直登出来る体調でなく、ゆっくりと九十九折に従った。それがあるので今回は無性に岩を越えて行きたくなりショートカットをして行く。日中だとこの行為は怒られるのかもしれないが、夜なら・・・。ロックフィルダムを形成する岩は、とても歩き易く、スイスイと高度を稼いで行く。その間に舗装路を上手く使いながら最短コースを辿るようにした。そして堰堤の最上部に差し掛かる時、思いも寄らぬ事が足許に起こった。事も有ろうに足元の岩が緩いだ場所があった。ロックフィルダムの構造を詳しく知っているわけではないが、石(岩)はコンクリートで固めてあるものだと思っていた。しかし足を乗せるとグラッと揺るいだ。落石するほどに動かなかったが、もし落としてしまったら、大きな事故に繋がるだろう。もう上にあがってしまったので先は無いのだが、次回通過は考えてしまう部分であった。流石にショートカットすると速く、下の九十九折が始まる場所から堰堤上の案内板の場所まで15分ほどで着いてしまった。ポツポツと雨が降り出し、山の雨は平地より少し早いようであった。

管理棟兼休憩室の前を通り、長い高瀬隧道に入る。これまでのトンネルは、中に入ると少し気温が低くなったものだが、ここだけは少し温かいと感じる洞内であった。トンネルを出ると硫黄臭が強くしてきた。湯俣同様に周辺で湧き出している場所があるのだろうか、その関係で周辺の地質が温かく洞内も温かいのかもと思えた。5時が近くなり夜が白みだしてくる。ダム湖の先に高嵐山への尾根斜面が見えてくる。ちょっとスタートが遅かったかと思えたが、まあ焦る事はないのでこんなもんだろう。東電第五発電所前は、ダム湖側を見ると放水されている状況で、内部のモーターの唸り音が強くしていた。そしてその熱気が換気口から噴出していた。高瀬ダムの上流域に入ると目線の全ては高瀬川に注がれた。まだこの辺りでは水量は多く、到底渡れる感じに見えない。川を見るのと同時に、左岸側の山手斜面を見るが、なかなか急峻地形で、ストンと切り立った下に川が流れているような場所が多かった。高嵐山の取付場所にはもうすぐ到着するが、現地はどうだろうかと、水の量と斜面の様子が気になっていた。

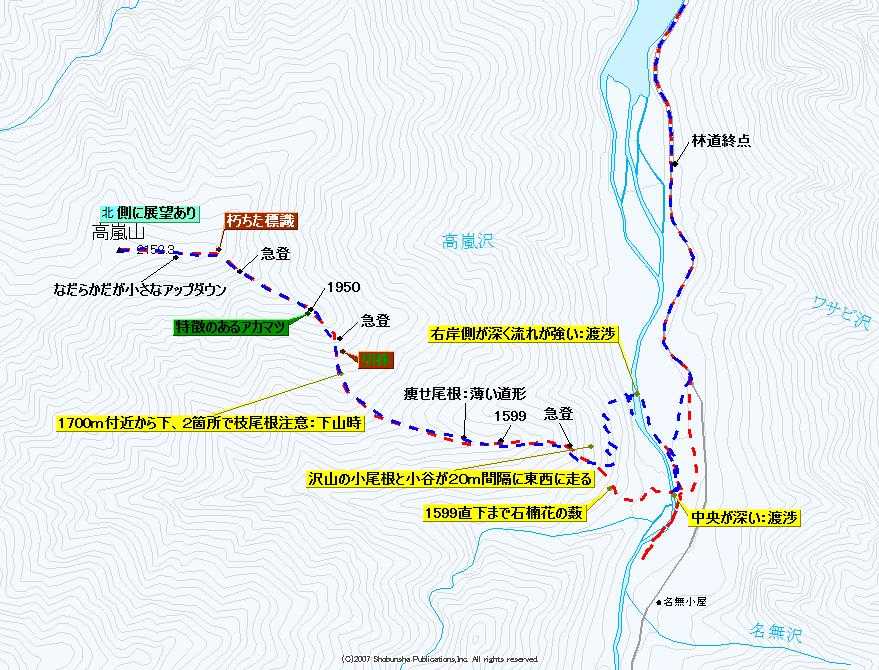

高瀬ダム堰堤の上からほぼ1時間で林道終点となった。前回通過は真っ暗でよく判らなかったが、夜が開け全貌を初めて見たのだった。ここから山道になり、よく管理された道を行く。連続する橋に足許を注意しつつ、やはり視線は川側に向いている。取付きに思っている場所は、五郎沢の出合北側の尾根なのだが、それまでに渡れれば良いと思っていた。しかし思い描いていたような川の流れではなく、山側を侵食しているような強い流れの場所もあり、渡ったはいいが左岸側を上流に遡上して行くルートが無い場所もあった。こうなると的確に取付き点の場所周辺で渡渉するしかなかった。あと、雪があるだろうから高嵐沢や、その南側にある無名沢が使えると思って来てみたが、高嵐沢には既に白い流れが出来ており、雪は上の方に少しあるだけ、さらには南側の沢には全く雪が無かった。こうなるともう尾根ルートしかない。名無小屋をもうすぐにして、登山道を離れ河原に降りる。丸い頭大の石がゴロゴロとしており、場所によっては細かい砂が堆積し足を取られる。水分の多い砂地は泥沼のように潜った。

高瀬川を間近に見ると、水の量が多い。そして流れも強い。すぐにここは秋頃が適期と判断した。でもここまで来て帰るのは寂しい。ただこの雨、この後水量が増すのは目に見えて判っている。上流下流と行ったり来たりしたが、渡れそうな飛び石は無く、流れのやや緩い場所は高嵐沢側で、渡ったはいいが先に記したとおり、左岸に歩く場所が無く取り付きの尾根まで上がって来れない。したがい、渡れそうな場所は無いに等しいのだが、そんな中でも無理して渡れそうな場所は、地形図上の五郎沢との出合から下流60mほどの場所であった。ただ、今何とか渡っても帰りに渡れなくなる事もある。川幅は20mほど。ザイルは30m。何とかなるかと準備を始める。こんな場合はウエダーがあれば言う事はないのだが、少し流れが強いのでゴムのゆとりが水の抵抗になる場合がある。そこで私が考えた方法がビニール袋+雨具+長靴の簡易ウエダーである。まず雨具を履く(この日は既に雨なので履いていたが、重ねてさらにもう一枚)。これはゴアで無くとも撥水性の良いものなら良い。次に45リッターのビニール袋を履き、なるべく上の方で開口部を絞るように絶縁テープ留める。最後に長靴を履き長靴の外に雨具を出して絶縁テープで留める。構造上漏れそうだが、けっこうこれでいける。

さて高瀬川の右岸から左岸に渡渉開始。3mほど進むと水の量は長靴の丈をオーバーしていた。川中央の水量は強く、気を許せばすぐに倒されそうであった。水面を見ると目を回そうとしている水流があり、なるべく周辺の地形を見ていないと目が回されるような状況であった。中央に差し掛かると水深は股ぐらいまで上がり、それこそ腰をすえていないと流されそうであった。気合を入れ踏ん張りながら、水の抵抗に負けないように足を流れに対して90度方向に出してゆく。残り5mほどでバランスを崩し、ウエストポーチが水没したものの、無事対岸に到着した。渡りきって背中が重くなっているのに気づいた。先ほどバランスを崩した拍子に、ザックに結わえておいた登山靴が水没し柄杓の様にしっかり水を汲んでいたのだ。体の水没は免れたものの、靴が・・・。かなりブルーな気持ちになる。それでもこれほどの思いをしてまで対岸に来たのだから、ここは是非とも踏んで帰らねばと強く思えてきた。長靴はビニールを被せて大きな石の陰にデポをする。

再び登山靴を履いて尾根斜面に取り掛かる。川面からは3mほどの段差になっていて、急なガレ地を崩しつつ登ってゆく。一段上がった場所は棚地形になっており、目の前にすぐに尾根末端が現れた。いきなりの薮斜斜面となった。もう少し登り易い場所はないのかと、南側に尾根を巻いて行くと、こちらはやや歩き易く。細いガリー状の小谷が上がっていた。やや急峻で気を抜けない登りであるが、薮よりは歩きやすいので暫く伝ってゆく。すぐ右には尾根があるので、平行して登っている感じの谷であった。途中で斜度が増し、逃げるように尾根に乗る。しかし石楠花の薮尾根で非常に進み辛い。それでもここしかないと判断し少し高度を上げると、今度は北側に歩きやすそうなガリー状の小谷があり、今度はそちらを伝う。どうやらこの周辺は小尾根と小谷が無数に入り乱れているようであった。雨のなのでザックカバーをしているが、それでもピッケルやワカンが石楠花を分け入るのに引っかかった。その石楠花は1570m付近までびっちりとあり、その先はカラマツとササの斜面となった。ササはさほど繁茂しておらず、ここからの斜面は歩きやすかった。

1599高点は平らな場所で、城址のような場所にササや石楠花と細い針葉樹が生えていた。それにしても雪が無い。もう少し雪を伝う連想をしていたが、ここまで皆無であった。この1599高点から先は、少し笹があるものの、先ほどの石楠花で鍛えてきているので、非常に歩きやすかった。周辺には針葉樹が茂り、周囲への視界はない。よく見ると南側斜面には下草が無く。もしかしたら五郎沢側から突き上げて来た方が楽に歩けたのかもしれない。そしてこの尾根には踏み跡があった。少し先に行くと尾根を外している場所に道形があるので獣道とも思えるが、尾根上にもあるので人間の可能性もある。痩せ尾根が終わると、再び急峻地形が始まる。この辺りはササが多く、少し分けるように登って行く。1660m付近で繋がった雪が現れだし、喜び勇んで乗って行くが、悉く踏みぬいた。斜面が急なのもそうだが、どうやら雪解けが早いので雪が残っていないようであった。残雪は避け尾根頂部を登って行く。1700m付近で岩場のような場所があるが、右側を巻くと容易で左側だとちと厳しい。さらに先に行くと、目の前に現在のアディダスマークを模ったような岩が現れる。三角の岩に、斜めに2本の亀裂が入り、私にはアディダスマークのように見えた。1950高点に向けての急登は、なかなかの勾配で、時折ある凍った雪に注意しながら足を上げて行く。雨は既に雪となっており、カメラに写るほどに強くなってきた。

1950高点は気づかずに通過してしまった。周辺にはそれらしい高みがポコポコとあり、1950高点だけが目立つ場所ではなく、気にしていてもナビでもない限り周辺の雰囲気での同定は難しいであろう。軽いアップダウンが多々あるが、下草は無く非常に歩き易い通過点であった。この歩き易い場所を過ぎると高度は2000mを越える。雪が尾根北側に付いているが、殆ど緩い雪で、乗ったからとて楽に伝えるものではなかった。凝灰岩のような脆い岩肌の大岩が点在している場所があり、その一部には夜露を凌げそうな岩屋的な場所もあった。そして尾根の勾配が緩み、高嵐山東側の肩的場所に乗った。標高2120m付近となろうか、なんとこの尾根に取付いて初めて見る人工物がそこにあった。それはシラビソに打ち込まれた鉄のプレートであった。既に錆が全てを覆いつくし何が書いてあったか不明だが、紛れもない人工物であった。北東からの尾根の合流点でもあり、ダムが出来る前は北東からの尾根ルートでもあったのだろうか。しかし付けられている向きは、登り上げて来た方向を向いている。公式な登路はここには無いが、同じルートを辿った方が着けたのだろう。ここに来ると雪も締まり、終始雪の上を行く。地形図からは読み取れないが、西進して行くにも微細な高みがいくつもあり、3つ~4つほど越えて、最後に高嵐山に到着した。

高嵐山の山頂部は、南側が濃い樹林。西側が少し見通しのある樹林。登ってきた東側も樹林で、唯一北側に開けている。この日は生憎の日であり展望は無いが、天気の良い日は針ノ木側の展望がいいだろう。雪を避けるように西側のシラビソの中に潜り込み、ヤキソバパンと白湯で遅い朝飯となった。七倉スタートから6.5時間ほど、まあこんなもんだろう。ピッケルを持ち上げたが、出番は全く無し。ワカンも履きたいほどに雪も無し。となると積雪期にあえて狙う場所ではないと言う事になる。渡渉の部分がこの山においての最大のネックだから、一番水量の少ない秋が適期であると断言できる。唯一つ考えられるのは、ここから見える白い頂を望みたい場合はこの時期に来なければならない。良い写真でそれを示せればよかったが、何せ何も見えない日であった。三角点もあるはずだが、雪の下。山頂部には人工物は無く、雪で起伏して居るが、そんな中での最高点にリボンを縛っておいた。おそらくリボンも無ければ通過点のような山頂なのである。これでこの山の人工物は山頂のリボンと2120m付近のプレートとなった。水没した靴を履いているので、靴下が水分を吸って、それが冷やされじっとしているのが辛かった。ジンジンとした冷たさが両足に感じる。外気温はマイナス7度だった。のんびりとしていると足から来る不快感が増し、動きたい衝動にかられる。下山となる。

雪のある所は慎重にトレースを辿る。プレートポイントから下は、気にしていると尾根南側に道形がある場所もあった。そして帰りは注意しながら1950高点を探す。その場所にはアカマツだろうか、男根にも女陰にも見える特異な自然木があった。下からは目立たぬが、西から降りてくるとかなり目立つものとなっていた。この先は地形図からは読み取れない細い小さな尾根を下って行く。それらは尾根と言えるほどではない場所もある。1850m付近では切株が点在していた。登りにも見ていたが、あまり注意しておらず気にせず通過してしまった。その切株を上から見ると、まっ平で鋭利な刃物で切った痕であった。鋭利な刃物とはチェーンソーなのだが、でも不思議なのは周囲全体にあるわけでなく、見えたのはこの周囲の3箇所だけ。ガスが晴れればもっと見えたのかもしれないが・・・。気をつけねばならないのは1599に繋がる痩せ尾根までの下り、1750mで尾根が判れ、さらにその下でも尾根が別れる場所がある。登りにマーキングを付けて上がった方が無難な区間である。左側に小谷形状の場所が見え出すと痩せ尾根が始まり、そこでルートが間違っていない事が判りホッとする。何もマーキングが無いものの、鹿が角を擦り付けて白く皮が向けた木が点々としている。適時あるわけではないが、それらが目印にはなっていた。

1599高点に戻り、最後の石楠花との格闘。もうここまで来れば降りたも同然と思っていた。しかし気を抜くといつもの事で、困難が待ち受けていた。視界の利かない密な石楠花を分けて行くのだが、歩き易いガリーを長く伝ってしまったら、往路の尾根がどこなのか判らなくなってしまった。確かこの辺が、と思って乗ってみても確証は無い。ここでGPS登場。しかし衛星をキャッチせず、自分の居場所は「?マーク」である。しかもかなり南側に居るように示している。機械を完全に信じるわけには行かないが、何もあてにするものが無い中ではGPSは強い味方になる。北側にずれてゆく。しかし下に行くと川面が崖の真下にあった。どこに居るのか益々判らなくなった。対岸は木々の間から見えているが、それを見ても今一つ判らない。と言うのはほとんど雪が白く覆ってしまっていて、朝に見ている景色はそこには無かった。しょうがないのでさらに北にずれて行く。殆ど岩登りのような危険箇所が連続する。小尾根と小谷が連続するのだが、尾根上には脆い岩があったり、谷の中には滑りやすい小石の乗った手がかりの無い場所もあった。そんな中を慎重に北にずれて行った。途中で腕が疲れて、珍しく水休憩を入れるほどであった。そしてやっと降りられそうな場所があり、高瀬川の左岸に降り立つ。最後は3mほどの崖を垂直に滑り落ちた。途中に数本の枯れ木があったので、それで少しだけスピードが殺せたが、何も無かったら怖くて降りられなかっただろう。まあ早くにザイルを出せばいいのだが、ちょっとギャンブルに・・・。

さて左岸降り立ちGPSが衛星を拾った。なんとそこは五郎沢と高嵐沢のちょうど中間にある無名沢のすぐ南の場所であった。完全にナビにやられてしまった。信じた方も信じた方だが、最新鋭の機械も万能ではない。この経験を踏まえると、1599高点までの樹林帯は、マーキングを付けながら登った方が良い事となる。ちょっとでも尾根を外すととんでもない事になり、安全に降りられない事になる。下降進度からして12:20頃に左岸に降りられたはずなのだが、1時間以上も1350m付近を登ったり降りたりしながらゴソゴソ歩いていたのであった。雪まみれの枯木まみれで、降りた姿はもうドロドロであった。しかし降りたはいいが長靴を取ってさらには渡渉しなければ帰れない。先ほど上から見ているので左岸側は遡上出来ないのは判っていたが、行ける所までと進んでみる。もう登山靴のままズボンを塗らして雪解け水の中に入って行く。深い所では腰くらいまで浸かった。それでも80mほど進めたか、結局そこまでであった。上流に行けないと判ると、渡る場所を選ぶ。目に見えて朝より増水しているのが判る。耳から聞こえる流れの音も、轟音に近かった。行くしかなく突入。完全に水流にもって行かれそうになる。足を浮かせると足払いをされるかのように水圧がかかる。ずり足をするように水圧に負けぬように足を出してゆく。倒されないように慎重になるが、その遅さで身体がどんどん冷やされ寒いのと、中央付近を過ぎれば岸側は水流が弱まると思っていたが、渡った場所は最後が山場だった。腰までの深みがあり、最後2歩ほどだが足を掬われ、その拍子に体を対岸に投げるようにして大岩を掴む。それでも胸は水没し、ウエストポーチは完全に水に浸かってしまった。

対岸に着き一息入れたいところであるが、ベストの中の電気製品が気になった。案の定胸の携帯電話は電源が入らず、フンともスンとも言わなかった。一方カメラは防水なので助かった。こんな時に防水の威力をヒシと感じる。確認作業をしていると、何か甲高い電子音がして、その後に「プツッ」と音がした。トランシーバーも逝ってしまったか。そう思ってウエストポーチを開けると、その中に水が5センチほど溜まっていた。雪の上に御開帳するのだが、もう全ては事後報告のようなもの。こうなればしょうがないと諦めた。これで帰れるのならいいが、まだ長靴が対岸にある。同じ事をあと2回しなければならなかった。上流に行き、朝に渡った場所に行く。やはり遥かに増えている。ザックを下ろしてすぐに渡渉開始。途中で倒れそうになるが、持ち堪えて何とか対岸へ渡る。股下の水は腰上まできていた。そして長靴を持って最後の渡渉。両手に長靴があるとゴムがぶらぶらしてバランスが悪く、対岸へ投げてしまおうと放り投げた。しかし投げた靴は岸に着いたのだが、半分は水流の中にあった。ゴムが岸を掴むグリップ力より水流の方が強く、ドンブラコと流れて行ってしまった。何の為に苦労して渡渉したのか、情けなくなってしまった。片方になった靴を持ちながら水との戦いが続く。ここでの往路は何とか渡れたので、そのためもあり帰りは何とかいけるだろうと思った。それが甘かった。最後5mほどの場所で足を浚われ水流の中へ。まずいこのままでは流される。スローモーションのように水の中をもがいていた。20mほど流されて運よく右岸側の大岩を掴んだ。いやはや最悪の状態となった。全身ずぶ濡れ。ましてや雪解け水であり、冷たい事限りなし。周囲は雪、温かさを感じるものは何も無かった。一つ救われたのは、化繊の衣料品を多用していたので、綿製品に比べ、冷たさが強く感じられなかった。ザックの中の着替えはフリースと靴下だけ。着替えるにしてもこの雪では・・・。思うより早くザックを背負って歩き出していた。チャプチャプと靴の中の水が語りかけてくる。「どうだ、冷たかっただろう。自然を甘くみるなよ」と言われているようであった。前かがみになりながら、腹部に布が接触しないようにして歩いてゆく。

登山道に乗り、意気揚々と行きたいが、この状況では落ち込みが強く、どこから見てもうなだれて歩いているしか見えなかっただろう。濡れネズミとはまさしくこの事を言うのだろう。無事であったので良い経験で済んだが、あのまま流されていたら、高瀬ダムで土左衛門であった。運がいいのかもとプラスに考えてみたり・・・。雪は益々強くなり、完全に周囲は雪景色となった。早く体温を上げたいが、全身を包む冷たさに勝るほどになるには、なかなか時間がかかった。林道終点から先も長かった。発電所を過ぎ、東沢への分岐点付近で焚き火の臭いがしていた。東側の広見を見ると、タープの下にテントを2張設営してあるのが見えた。しきりにタープの雪を下ろしているのだが、この雪で予定を変更したのだろうか。頑張って進めは無名小屋があるが、少し厳しいアウトドアもまた楽しいであろう。少しそんな事を思う余裕が出来たが、寒さを堪える為にテントの人に聞こえるほどに呼吸は荒げていた。

林道のトンネル群は有難く、雪に当たらなく歩けるだけで寒さがかなり低減できた。既に2式のグローブは使い切り、最後の1式を出す。カメラを使うので着けたり外したりするのと、腕を下にしているので雨具を伝って中に入ってくるので、どうしても時間の経過と共に中が濡れてゆくのであった。高瀬隧道を出ると、休憩所前に黒いタクシーが来ていた。客待ちの空車か、いやそんなはずが無い。ちゃんと中から利用者が出てきた。皆何となく私の方を見ないようにしているふうにも思えた。タクシーの前を通り過ぎ、堰堤上からの下降点に来ると、そのタクシーが横に止まった。乗せてくれるのかと思ったら、中には4人乗っており満車状態。何を言うのかと思ったら、「どこから来たのですか」と普通の質問。こちらは2センチほど鼻水を垂らしながら歩いているのに、相手は暖房の効いた車内で、なおかつノースフェイスのダウンジャケットまで着ている。「高嵐山までピストンです」と返すと、判ったのか判らないのか、それも判らないような表情をしていた。タクシーが坂を下りだし、それを追うようにシャーベット状の坂を下りて行く。すると下から一台の乗用車が上がってきて横に止まった。天の助けかと俄かに喜んだが、それは工事関係者で、「この後からダンプが上がってくるので山手側へ逃げてください」と言われる。ダムの下を見ると、ダンプが15台ほど並んでいた。あれが全部上がって来るのかと思ったが、上がって来たのは2台で、残りは麓へ帰って行った。それを見て時計を見ると、15:30。もう夕方も近い。1599高点からまともに降りていたならば、優にひとっ風呂浴びて運転している時間である。ちょっとの事が大きく尾を引いているのであった。土曜日であり、工事車両が多く、トンネル内は狭い歩道に乗らねばならなかった。車が通過するたびに気を使って左に避けるのだが、そのトンネルの壁は真っ白に土埃で汚れ、ちょっとでも触ろうものなら、酷い汚れとなった。まあ歩道があるだけヨシとせねばならないか。

根性で歩ききり、七倉ゲートにゴールイン。本当は葛温泉に入る予定であったが、パンツまでびしょ濡れであり、これでは車も運転できない。車内で着替えてしまうか、この横の七倉山荘を利用するかであるが、温かい湯のある七倉山荘を使わない手は無い。雨を吸って重くなったザックを下ろすと、やっとホッとできた。雨具を脱ぎ、少し小奇麗にして山荘の扉を開ける。家主に「お風呂入れますか」と聞くと、「オヤオヤ、こんな日に山に行ってきたのですか」と。少し考えたふうで、次に出てきた言葉は「今日はお金はいいです。入っていってください」と心ある配慮をしていただく。「それではまずいのでとってください」と差し出したが、「いいんです」と突っぱねられた。家主は山をよく知っているのだろう。私の行動が嬉しかったのかもしれない。かなり熱めの湯だが、どっぷりと浸かると、冷えた身体がどんどん温まっていった。こんなに気持ちが良い湯も久しぶりであり、疲れた冷えた体には、温泉は何よりのものなのであった。湯上りに家主と話すと、「軌道がある頃でも、あの場所で降りて高嵐山を目指す人は居なかったよ。ここで長いが、あそこを登った人に逢ったのは初めてだ」と言っていた。ただ林業関係者はちらほらと入っていたようである。その名残があの切株なのであろう。今回の配慮に、丁重に挨拶をして七倉を後にする。

山行を振り返る。なんと言ってもネックは渡渉となる。この時期だと体重の軽い女性などは、すぐに流されてしまうだろう。男性にしてもよほど足腰が強くないと水流に負けてしまう。やはり狙うは秋である。残雪期に楽に登れる場所でもなく、雪が有るから歩きやすいと思えるのは、2000mを越えたほんの僅かな距離であった。よって雪の無い時期に狙った方がつぼ足などが無くなるので無難とも言える。

今回の水没の代償は大きく。携帯、トランシーバーが不動品となった。その反面、こんな時に強さを発揮したのが、防水カメラと防水仕様のトランシーバーであった。それらは水没しても得意げに起動してくれた。なかなか無い経験だが、防水のありがたさを痛感したのであった。