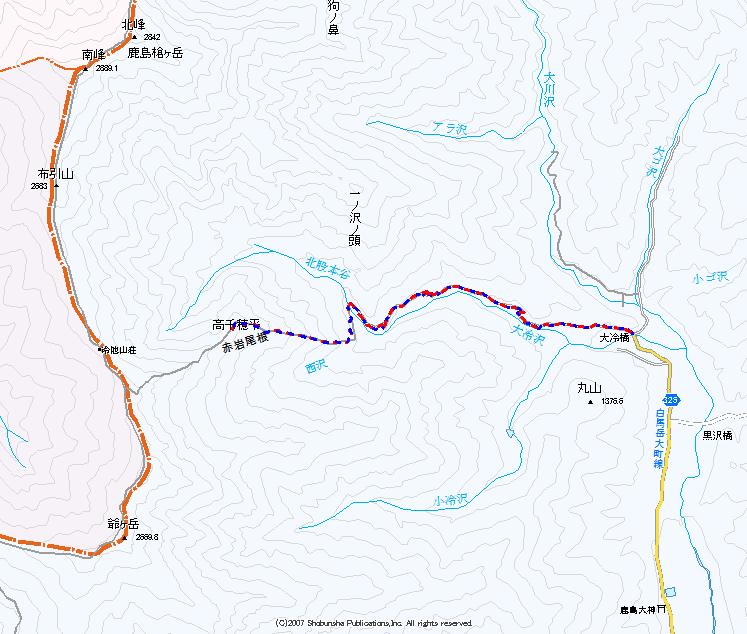

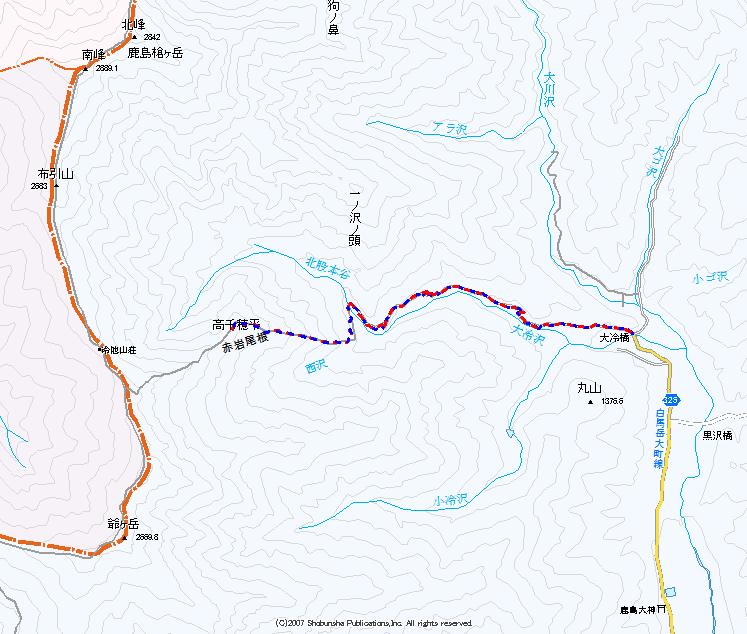

前週に沢山歩いたので、今週は少し中休み。天気も梅雨の中休みのようで勿体無いが、自分の中の意欲が然程無く、今回は短時間で登れる場所を企画した。と言っても次に繋げる事は考えている。鹿島槍ヶ岳の東側、アラ沢ノ頭が未踏なので、その尾根を南から偵察しようと、赤岩尾根にある高千穂平を目的地にした。この赤岩尾根は、上部が急峻尾根で有名であり、その地形により何名もの被害者が出ている。その事があり、残雪期は少し避けていたルートでもあった。高千穂平はその核心部手前に位置し、特に危ないところはなく辿り着けるのだが、一応雪解けを待って出向く事にた。そこそこ標高があり、短時間でアプローチ出来、今回のような気分の中で、ちょっと登るには最適の場所とも思えた。

0:25家を出る。連週同じ経路だと、見える風景にちと食傷感があり、少し場所を違えればと後悔もする。いつものように三才山トンネル手前のセブンに寄り、トンネルの割引チケットを買う。これだけ頻繁に通るのなら、11枚綴りのチケットを買ってしまっても良い様に思うのだった。松本市、豊科町、池田町と経由し大町に入る。前週と同じように扇沢を目指すように進み、途中から爺ヶ岳スキー場の道標に従い北側に向かって行く。進んで行くと、今日は爺ヶ岳スキー場ではオフロードバイクのレースがあるようで、麓の駐車場にはワンボックス車が多々あり、その横にブロックタイヤを履いたオフロードバイクがあった。場所柄エンデューロレースだろう。それらを左に見ながらどんどんと進んで行く。大谷原地区に入り、前回はスキーで歩いた林道をハンドルを握りながら詰めてゆく。そして左側に煌々と明るい白熱球の明かりが見えると、それが河川公園の公衆トイレの明かりで、その先の橋の袂に車を停める(3:15)。今日は急ぐ必要は何もなく、夜明けまで時間があるのでしばしシュラフに包まれる。しかし時折林道をハイビームにした車がゲート側に進んで行く。その光と音とで、安眠とはならなかった。釣りなのか山菜採りなのか、はたまた登山者か。稜線上の種池山荘も冷池山荘も6月12日から夏の営業開始。ハイカーが居ても不思議ではない。3台ほど通過した車がどんな目的なのかと、思いを回らしながら横になっていた。

夜が開け周囲が明るくなると、リアガラスに雨粒が見えた。今日も少し降られるかと腹をくくり準備をしだす。余計な荷物だろうが、雪渓が残っている場所もあるだろうと8本爪のアイゼンも持った。4:48橋を越えてスタートとなる。そして左岸に移ると、そこには地元杉本ナンバーの軽トラしかなかった。確かに通過したのは3台であり、あと2台は何処に行ったのか不思議でならなかった。ここに無いとなると間違いなくゲートを越えて行った事になる。しかし林道の現在は工事中。土曜日でもあり、工事関係者なのかとも思ったが、流石に時間が早過ぎる。ゲートには南京錠がかけられ、誰でもが通過できる場所ではない。はてさてゲートを越えて何処に行ったのか。小屋関係者の後発の荷揚げで、林道終点まで入ったのだろうとも考えられた。

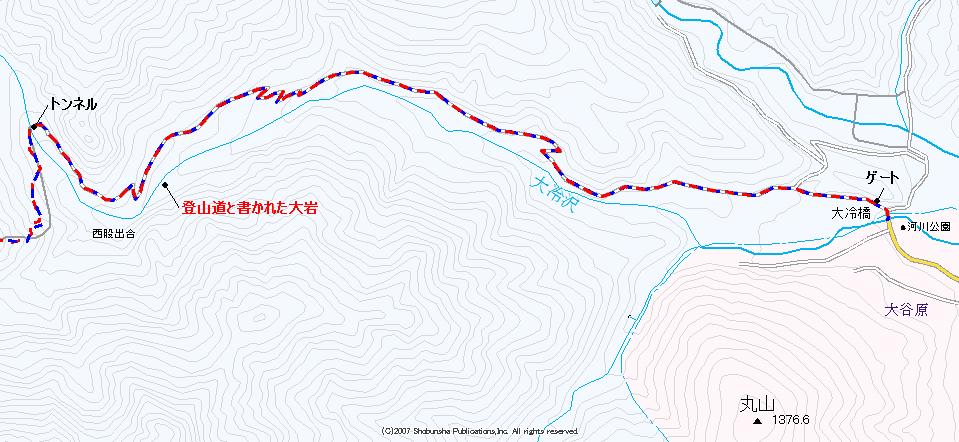

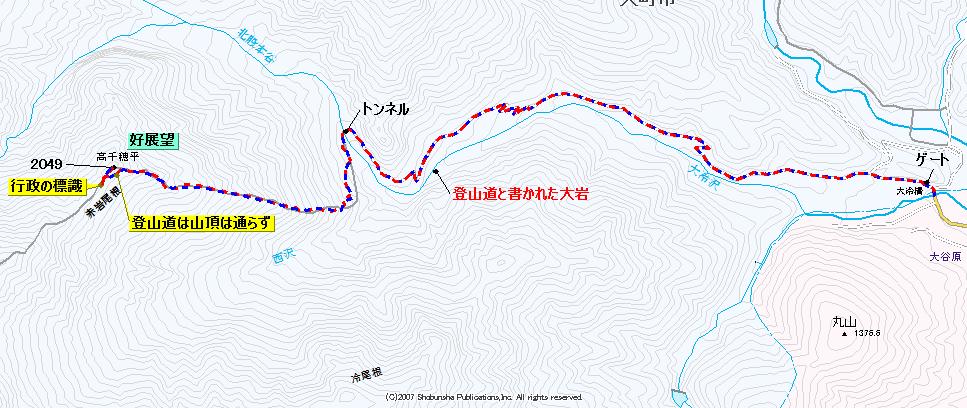

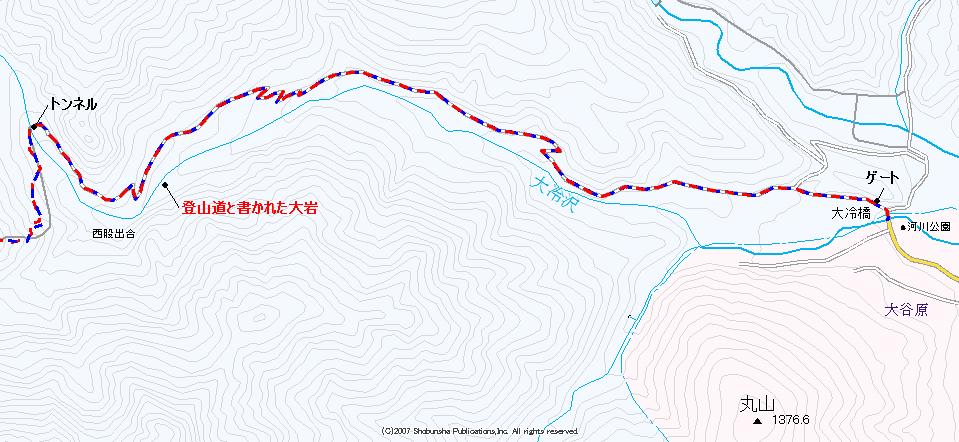

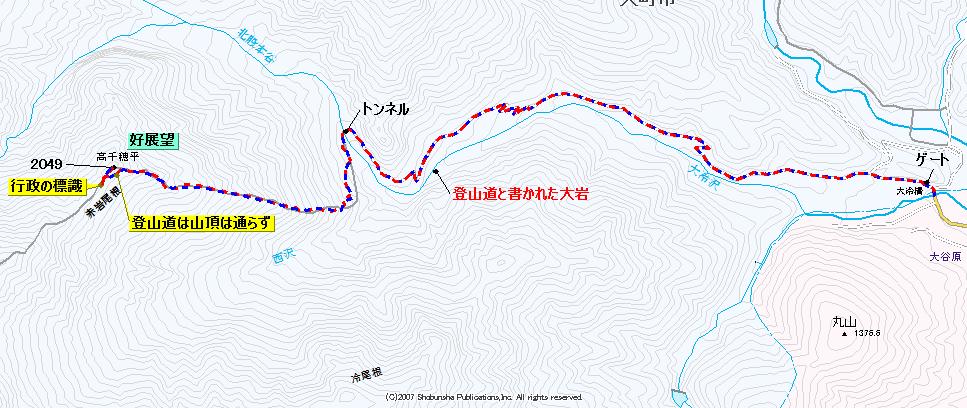

この林道を歩くのは2回目。前回は東尾根途中の一ノ沢ノ頭を狙った時に利用した。当時はたっぷりの雪で覆われ、そこに深いトレールを残しながら進んでいた。雪の無い今は、それがウソのようにスイスイと足が前に出て行っていた。そしてスタートから20分、東尾根の取り付き点に到着。沢山の赤布が下がり、なかでも「YAC」と書かれた赤布が良く目立っていた。大冷沢側には昭和29年に完成した砂防堰堤があり、それも目印となる。斜面を見ると、尾根上にも夏道があるのではないかと思えるほどに良く踏まれた道形が出来上がっていた。それほど岩屋が利用していると言う裏返しなのであろう。数度の九十九折をして暫く行くと西俣の出合いになるのだが、その手前、ダート林道が林道がコンクリート舗装に変わる場所で川側を見ると、そこの大岩には「登山道 ↑」と赤ペンキで書かれていた。おそらく林道を伝う現在の道より、以前にあったルートなのだろう。林道を伝いながら注意していると、それに繋がるようなマーキングがチラチラと右岸側に見えていた。確かにこの辺りから直線的に赤岩尾根を結ぶのが最短距離。よって道があったことも頷ける。ただ歩き易いのは現在の林道を伝うルートであり、渡渉で濡れる事無く歩く事ができる。

大谷原を出てから50分。林道終点の堰堤に辿り着く。がしかしそこには車は無かった。車で入山したのは小屋関係者ではなかったと言う事になる。こうなると大ゴ沢か大川沢への釣師だった可能性が高い。まーどうでも良いことだが、ゲートを越えて行った事にやっかみがあるだけなのであった。沢の水量は大したことは無かったが、ここは正規ルートでトンネルを潜って行く。少しドキドキしながら行くのは、トンネル内に獣でも居るのではないかと思うからであった。しかし何も居らず。トンネル内の3つある明り取りの窓からは、沢の流れが裏見の滝のように見える。対岸に行き、どうなっていたのかと沢を振り返ると、かまぼこ状のコンクリの上を水が流れ、先ほど見ていた明り取りの場所も、バシャバシャと水がかかっていた。コースとしてはちょっとしたアクセントがあり、このトンネルは面白い場所であった。右岸側を僅かに下ると、赤岩尾根の登山口を黄色い標識が示していた。

5段ほどの階段状の石を駆け上がり、そん先は南へ進むトラバース道となる。途中崩落地もあり、やや足場が悪いところがある。しかしこの先はよく整備された登山道で、これほどに歩きや数場所とは意外であった。事故が多い場所であり、かなり険しい事を頭に思い描いていたが、全く逆の様相であった。歩きやすいように石積みされていたり、はしごの設置箇所も多々あり、一級の登山道と言えよう場所であった。事前にコースタイムを調べていた時に、やたらと速い方が居た。この道なら、と頷けるのであった。しかし自然の弊害もあり、登山道上はやたらとサルの糞が多い。その臭いが辺りに漂いむせ返るほどに臭い。まあこのくらいは我慢と、鼻を摘みつつ口呼吸をしながら上がって行く。

標高1700m付近。尾根上を目で追って行くと、ルートを導くようにいくつもの赤布が見えるところがある。登山道は尾根下をトラバースするように切られており、尾根を仰ぎ見るような位置にある。リボンの場所はどうやら冬道のようなのだが、これだけ歩き易い登山道がすぐそばにあるのに、雪があることで見えている急峻の岩尾根を登らねばならないとは、やはりここの冬は大変なんだと確信できた。「250/200」と黄色いペンキで書かれた岩を右に見ながら通過すると、その先も岩壁があり、ここもリボンが岩の上を通過して行っており、その岩にアイゼンの傷がいくつも見られた。けっこう大きな岩壁で、それを目で追って行くと、中央部に遭難碑レリーフが埋め込まれていた。下を向いて登っている方には、殆ど気づかれないものであろう。そしてその先、1740m付近で丸太を横にした休憩適地がある。東側を振り返ると、標識が北側を向いて付けられており、そこには「第一ベンチ」と書かれていた。ここが第一と言う事は第二があるのか、と思いながら足を上げてゆくが、この先はそれらしい休憩場所は無かった。

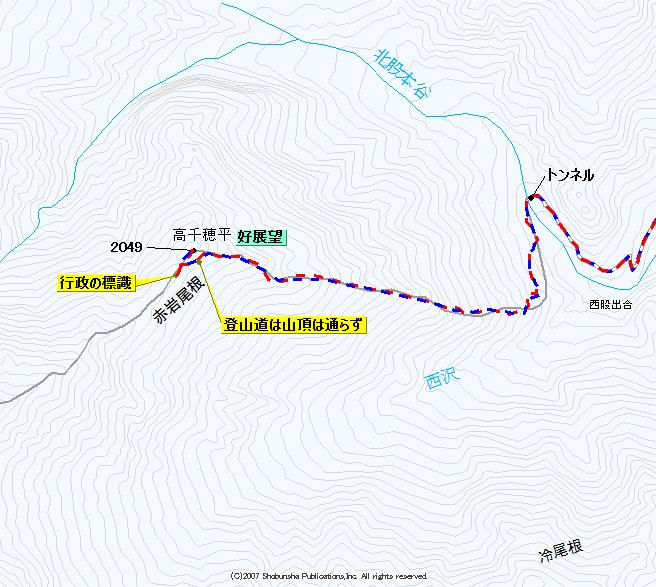

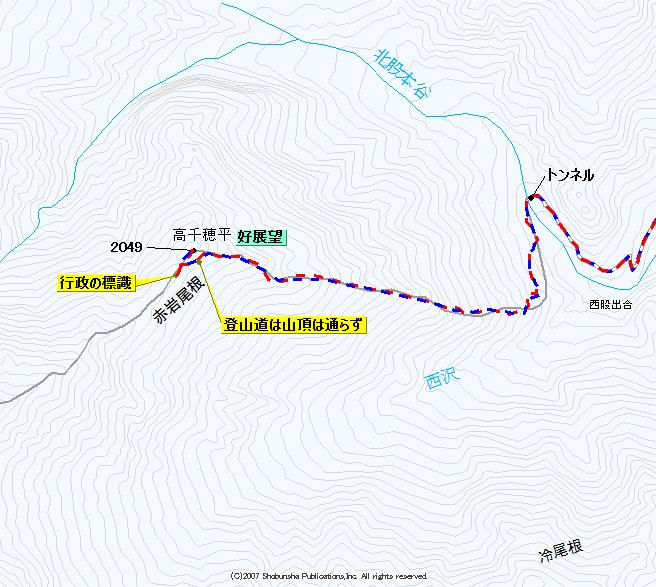

1970m付近でルート上に雪渓箇所が現れた。アイゼンを持ってきた事は正解だったか、と思ったがルート上に雪があったのはこの場所だけであった。この先も連続するはしご場が続き、そこをゆっくりと足を上げて行く。もうそろそろかと思って高度計を見ると、殆ど山頂直下に来ていた。しかしルートは山頂の南側をトラバースするようにして西に向かっていた。そのまま伝ってゆくと、2049高点を背にした格好になり、進む先の方に標柱が見えた。その標柱の東側には「高千穂平 20049m」と書かれた黄色いプレートがあった。「ここでいいのか」と半ば疑問に思いつつ、とりあえずここでザックを下ろした。

標柱の場所からは、大滝の流れの音が強くしており、自ずと視線がそこに行く。大滝の上方には冷池山荘があるはずだが、ここから目視での同定は出来なかった。爺ヶ岳に目を移すと、そこそこの威圧感でこちらを見下ろしていた。もっと威圧感があるはずの鹿島槍はガスの中となっていた。何とか布引山が見えている程度であった。そして鹿島槍の東尾根を見る。一ノ沢ノ頭の先西側にギャップがあり、そのさらに西側上方にアラ沢ノ頭が見えている。そこから鹿島槍側には雪が繋がり、今なら雪を利用して楽に伝えそうに見えた。今期中に行くか、来期に回すかであるが、この梅雨が雪を溶かしてしまう事を考えると、来期がいい事になる。

一通り展望を楽しんだら、疑問を解決せねばならない。どう見てもここは地形図上の2049高点ではなく、それはここから80mほど北東側の位置にあるピークである。目視では向こうの方が高く見え、ここを山頂としてはいけないと判断した。視覚的誤差は計測器がカバーしてくれるだろうと、この場所で高度計を「2049」に合わせる。そして僅かに登山道を下り、太いダケカンバの場所から2049高点を狙って薮を進んで行く。ササやシャクナゲ、ダケカンバやシラビソが生い茂る中を分けて進んで行く。今日もまた薮漕ぎである。今日こそは登山道だけでルンルンと思っていたのだが、美味しいものは最後とばかりに、自然が用意してくれていたようであった。だだ、よく地面を見ると、掘れた痕があり、それが道形のように繋がっていた。現在は先ほど書き出したような潅木が生い茂るのだが、おそらく見えているこの道形が地形図に示されているルートなのだろう。山頂が近くなると、錆びた一斗缶も落ちていた。西側はハイマツが多く、ほぼ中央部を突き進むようにルートを選ぶ。そして最後も道形に繋がって這い上がる。するとそこはきれいに2畳ほど無毛になった山頂部があった。先ほどの行政(標識)ピークも居心地は良かったが、ここはさらに居心地は良い。すぐに高度計を見ると「2051m」を示していた。先ほどの場所と2mの差がある。高度計を鵜呑みに出来ないので、実際に2mきっかりの差なのか判らぬが、校正した時からの時間の経過は短く、さらには気圧の変化はさほど無いだろうから、凡そ信じて良い値だろう。ふと足許を見ると、栄養ドリンクのビンが転がり、やや南側のハイマツの根の所には、EPIのガスカートリッジが7割がた入った状態で置かれていた。全ては冬季通過者の残置物であろう。峰の頂部に居る感じが強くし、周囲の山岳展望も先ほどの場所より良いように思えた。そしてその先ほどの行政ピークを見ると、やはり少し下に位置する。地形図を持ってきて良かった。もしエアリアだけだったら詳細に等高線が読めず、半信半疑のまま行政ピークで満足していたかもしれない。山においての一番の詳細地形情報は、地形図なのだと深く感じるのであった。

さて戻る。再び薮を漕ぎながら南西に進むと。途中のシラビソの木に、地上高5mほどの高い位置に赤布が縛られていた。積雪期にはこれほど雪が乗るのかと、それを見る首が痛いほどであった。笹に潜るようにして最後は突き進み、登山道に出る。登山道に出てしまえば、今ほどの薮の圧迫感から開放されホッとする。あとは一級の道を下るだけ。登りと下りの時間が近い為に、殆ど頭にコースが入っており、スイスイと足を下ろして行けた。そもそものコース整備が良いせいもあるのだが・・・。下りでもやはりサルの糞が気になる。その臭いに、踏んでしまったのかと足の裏を疑うほどであった。1700m付近では、石楠花見ごろを迎えており、その大輪が目を和ませてくれていた。そして1500m付近に来ると、ポツポツとやってきた。入梅したので想定内なのだが、降り出しの序章は短く、すぐに纏った本降りとなった。雨具を着られるような木陰を探しているうちに全身ずぶ濡れ、こうなると半ばやけになり、そのまま歩いてしまう。木々の葉を打つ雨粒は、ポツポツからザーッと言う音に変わっていた。

登山口に降り立ちトンネルに急ぐ。こんな時のトンネルはオアシスのようであった。コンクリートで固められているので雨音も入らず、右岸側のトンネル内は乾いているのでそこで雨具を着込んだ。どこかに傘があったと探してみるも出でこず。そして左岸に抜け林道を闊歩しながら降りてゆく。往路では、帰りに山菜でも摘もうかと思っていたが、あまりの雨にその意欲も削がれる。ただ雨は負の要素ばかりでなく、木々を濡らし発色を良くし、周辺の緑はそれは見事であった。連休の初日であり、誰か登って来るかと思ったが、すれ違う人は皆無であった。

ゲートを越える頃になると薄日が射してきた。どうやら一時的な天気雨だったようだ。日が照りだすと、今ほどの雨に濡れた雨具がムレムレする。しかしゴールは目と鼻の先であり僅かな我慢。橋を渡り大谷原の黄色いポスト前に戻る。ザックと雨具を車に投げ込み、蒸し暑さから開放される。今日はちょうど5時間ほどの行動時間。長駆が多い昨今だが、たまにはこのくらいも気持ちが良いのだった。

高千穂平。気にしない人なら現在の行政ピークでいいだろう。赤岩尾根の通過点的場所であり、現状で良いのかもしれない。ただ山としてみると、そことは違う。地形図に道が書かれているほどだから、現在の廃道を山頂まで開いてもいいのかもしれない。でも、距離的に短いので、僅かな薮漕ぎを楽しみたい方には格好の場所とも思えた。よって現状維持も一理ありかも。