今年は例年に増してスキー山行を多く行っている。特に意識しているわけではないのだが、山頂を目指す事に対し、スキーが使えるアイテムになりつつあるのだろう。以前はその長さで困っていたが、なんとか操れるようになってきた。継続は力なりとはこの事か・・・。「スキーなど履かずともピークは踏める」と、途中挫折しそうになったが、続けてきて良かった。扱い難さから転じて最近は少し楽しいと思えるようにもなってきた。そんな中、何箇所か滑ってみたい場所が現れ、今回の場所がその一つとなる。

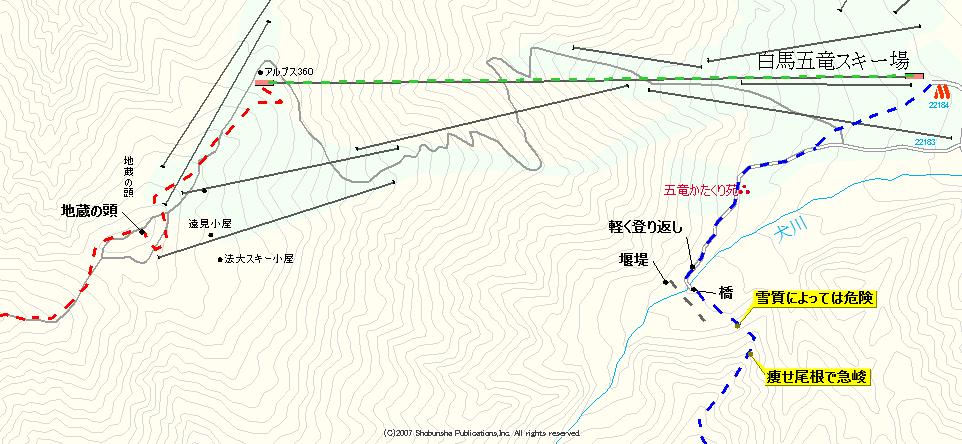

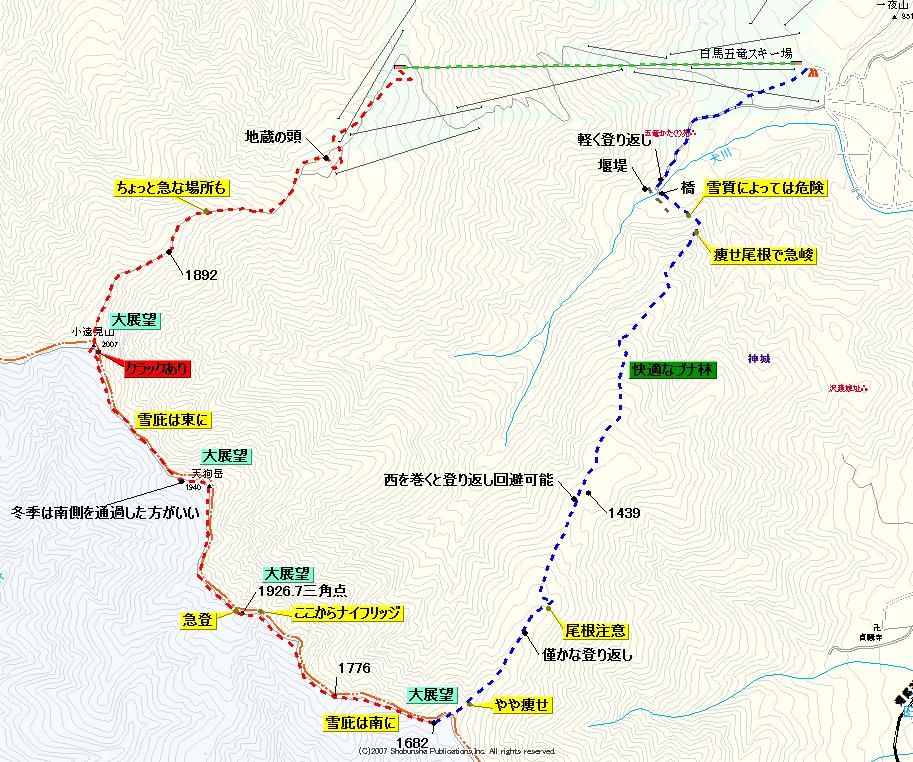

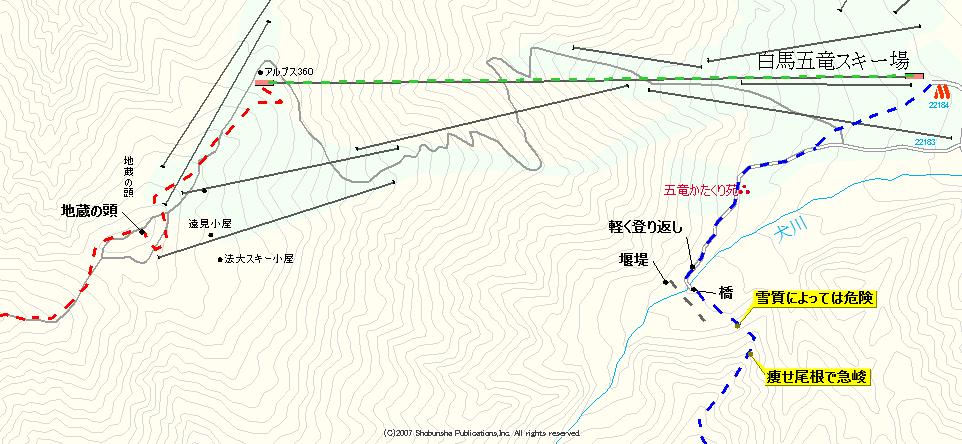

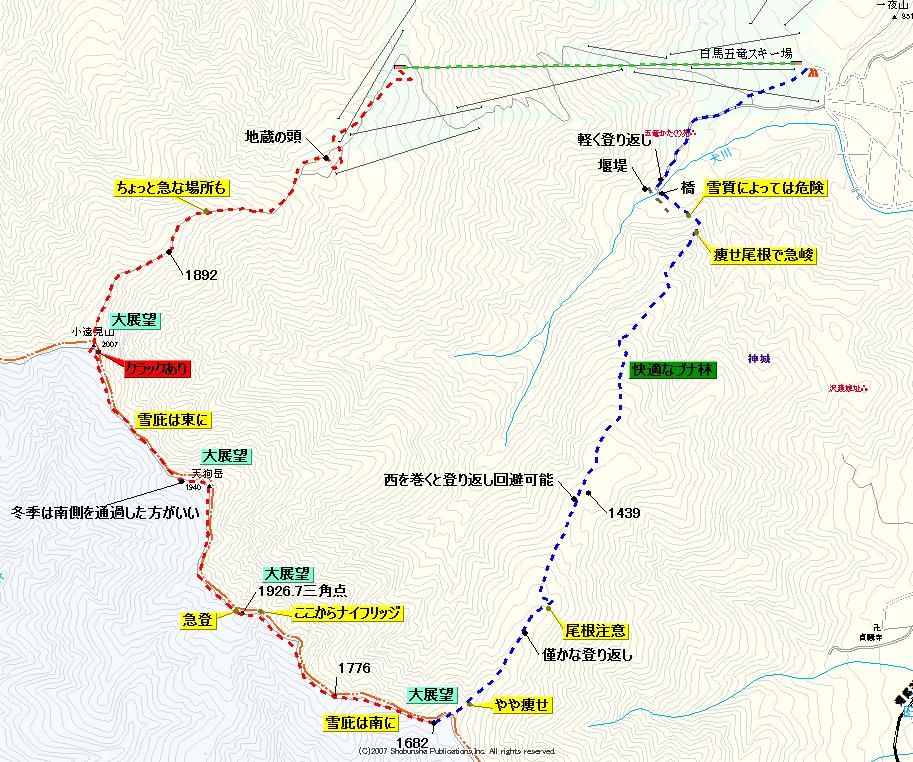

目指す場所は、まだ未踏の天狗岳。アプローチは白馬五竜のテレキャビンを利用して高度を稼ぐ事とした。そのテレキャビンの始発は8:15であり、通常の行動からだとかなり遅いスタートとなる。私にとっての朝の時間はとても重要であり、日が上がってからのじっとしている時間ほど辛いものはない。かといって文明の利器があるのであるから、停まっていれば別だが、歩きあげるのもこれまた微妙。ここは始発まで待つしかないのであった。行動に向けてのネックはこのくらいか。あとは尾根上の雪がどうかであるが、これは上がってみなければ判らない。尾根通しで歩いて青木湖の方へ抜けてしまうツアーもちらほらとみられるが、降りてから戻る面倒さを考えると、やはりここは白馬五竜スキー場を起点での周回ルートが適当である。快晴予報でもあり、早くに雪が腐りだすだろう。となるとあまりロングコースはギャンブルともなる。

1:00家を出る。前日の雨がしっとりとアスファルトを塗らしていた。それを見ながら、“白馬方面の新雪はどのくらい積もったのか”、“今日のラッセルはどんなだろう”などと思いを巡らす。いつものように三才山トンネルを潜って松本に下りる。すると大町付近のアスファルトは乾いていた。ん?こちらは降らなかったのか・・・。糸魚川街道を北進し、「道の駅 白馬」の先で左折する。そして白馬五竜スキー場に到着すると、もう沢山の車で駐車場は埋まっていた。寝具などは持たない車が殆どであろう、大概の車はエンジンをかけたままであった。温暖化は平地でなく山で遂行されているのであった。我が車のエンジンを切ると、途端に周囲のエンジ音が強く聞こえる。割り切って我慢するしかなかった。するとこともあろうに真横にランクル40が停まった。その古いエンジンから発せられるディーゼル音には耐え難いものがあった。シュラフをつっかぶる様に後で丸くなる。今度は耳栓も車に積んでおこう。

しかし平生は動いている時間なのでそんなに寝ていられない。10分おきに時計を見て「早く時間よ進め」と願うばかりであった。夜が明けると周囲がザワザワとしだす。話を聞くと、土日だけ6:30くらいからリフトを動かすのだそうだ。ありがたい配慮である。ただこちらは8:15まで待たねばならない。朝日が差し込む車内で悶々とした時間が続く。この部分を予測して今日は単行本を持ってきていた。読み出すとまるで今日は山に登らないかのような、ゆったりとした時間になった。場所こそ車内だが、時間の流れは休日の朝らしい。コーヒーを飲みながらサンドイッチを食べる。朝日で照らされ車内はポカポカと・・・。いっそこのまま・・・なんて気持ちも出てきてしまう。その気持ちを打ち消すように、スキーにシールを張って準備をする。雪が降っていないとなると、シールよりアイゼンを重視した方がいいのだろうか、そんな事も頭を過ぎった。

7:45になり、テレキャビン目的のスキーヤーが動き出し、それに乗じて現地へ向かう。テレキャビンの支払いはリフト券売り場でするのかと思って並ぶが、いざ順番になると、売り子から「テレキャビンの建てやで払ってください」と言われる。既に100名ほどの長い列が出来ている。その最後尾に並ぶ。どんどん長蛇の列になり、スカイフォーリフト側まで長く伸びていた。どうやら急ぐ場合は1時間ほど前までに並ばねばならなかったようだ。そして8:15になり列が動き出し、860円を払い8:20にゴンドラに乗り込む。さすが文明の利器、一気に高度を稼ぎ頂上駅に運んでくれる。頂上駅からの展望は、目線の少し下あたりに雲海があり、荘厳な景色となっていた。スキーに来た若者らは、携帯を取り出してパシャパシャとやっていた。この景色なら当然だろう。他に居た上を目指すハイカーは、リフトを乗り次いで行くようであったが、私はここからシール登行開始。最初からハイペースで上がって行く。と言うのもリフトから見下ろされる中を登っているので、早くにこの状態から抜け出したかった。おかげさまで、リフトを乗り継いでゆくハイカーより早くに最高部の山頂駅に到着した。

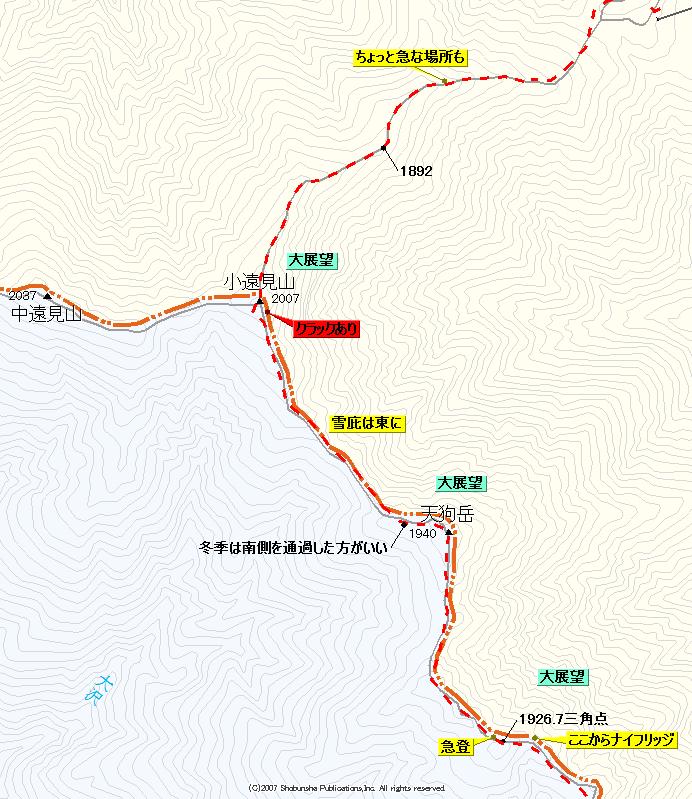

山頂駅から先に進むのは好事家ハイカーのみ。ヒールサポートを最大にして急斜面を上がって行く。地蔵の頭には2001年9月以来となる。大きなケルンは相変わらずで、ヘルメットを被ったスノーボーダーの姿もちらほらあった。トレールを見ると先行者は居ないようであった。そのトレールは雪で覆われ、下界の道路は乾いていたが、山では雪が降っていたようであった。埋もれたトレールを甦らす様に、探しながら伝ってゆく。最初はフカフカの雪の上をシールに物を言わせて上がって行くが、1850m付近から、表層が流れる場所もあり、一歩一歩を慎重に行かねばならない場所もあった。ただ全体とすれば歩き易い尾根であった。

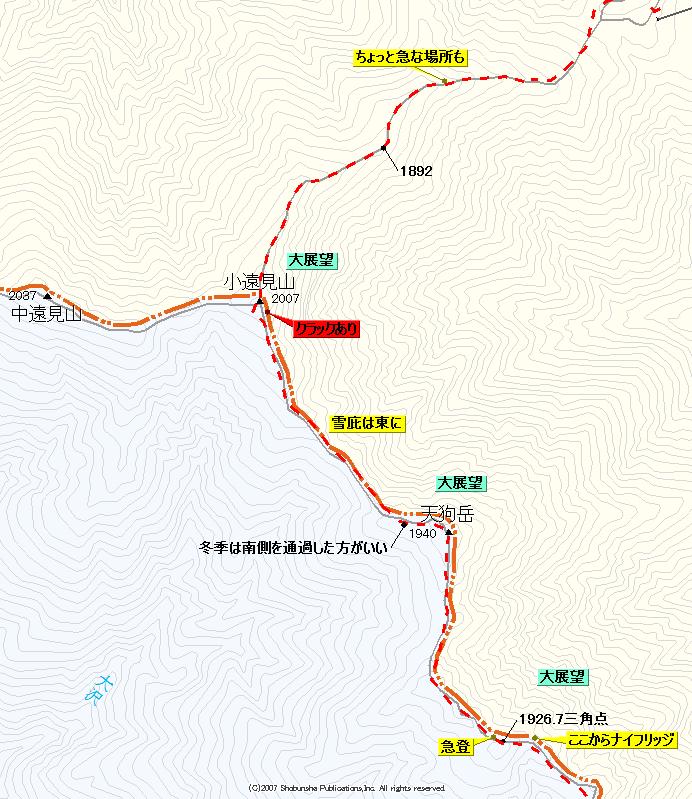

小遠見山まで残り35分の標識が雪面スレスレに顔を出していた。右側には白岳と五竜岳が、これ以上輝けないほどに白く光っていた。絶景かな絶景かな。どの方向に目を向けても絵になる景観ばかりであった。おかげさまでカメラを構える回数が増えてゆく。付近の雪庇は南側に出来ており、それらに注意しながら進んで行く。尾根を振り返ると、その先には妙高や雨飾の山々が姿を見せてくれていた。二ノ背を過ぎ、遠見尾根の前景が見えるようになると、山頂を前にして五竜岳へのショートカットルートの分岐標識が見えた。小遠見山までもう少し。

最後はやや急峻になり、カンジキに切り替えたい斜面であった。しかし今日は持ってきていない。強引にシールで登り上げ、小遠見山の山頂に立つ。山頂からは360度の大展望であり、360度、いや720度分ほど回転しながらシャッターを切った。遠見尾根を行く予定は無いのだが、尾根上の連なる山が誘っているような、そんな景色であった。ただ途中途中には大きくせり出した雪庇も見え、綺麗さの中に雪山の怖さも見え隠れしているようであった。次にこれから向かう天狗岳側を見ると、遠見尾根と同じような様子で、大きな雪庇が見える。鞍部までは下りだが、ここは緩い斜面なので、シールを着けたまま滑り降りる事にした。注意したいのは小遠見山の南側斜面には、クラックが点在している。真南には降りず、少し西側を巻き込むように下った方が無難であった。滑ると言うより、ずり落ちるように下って行く。シールを着けて下ったのは正解で、ここはウロコ板を用意した方が無難な尾根状態で、少々のアップダウンが連続している。雪質も一定せず、パウダーやモナカ、アイスバーンなどもあり、滑るスピードを調整するのに気を使った。雪庇も複雑形状の場所があり、東側を意識しながらなるべく尾根頂部を狙って板を滑らしてゆく。

最低鞍部からは天狗岳の南側を通過して行くほうがスキーを履いたまま上って行ける。私は北を巻く様に上がったら、途中に急峻があり板を脱がねばならなかった。しかしそこにはタイガーロープがあり、思わぬ発見となった。夏道は廃道とも聞いていたが、昔の名残か。それともまたまた開いたのか。ロープを見ると新しく、後者のような気もした。急斜面を板を持ちながら四つんばいで上がり、平坦な山頂部の西端に立つ。そして緩やかに登り上げて天狗岳登頂。ここもすばらしい展望のある場所であった。東側には雪庇があり、東に寄り過ぎないよう注意して腰を下ろす。すぐさまトランシーバーを握ると、大宮の才媛から元気な声が掛かる。今日は流石にサングラスをしないと雪目になる日差しであり、リフト駅からかけたままここまで来た。ちょっと外してみたが、眩しくて目が開けていられないほどであった。それほどに天気が良かった。そしていつものヤキソバパンをほうばりながら、下界を見下ろす。遠くの山々もしっかり見えているのだが、同定の苦手な私にはよく判らない。同じ場所に頻繁に登るなら別なのだが、毎回が違った場所なので、復習しないと言う事もある。さあ地図を見る。予定はこの先の1682高点からの北東尾根を下る予定なのだが、滑れるものなら犬川への谷へドロップインしたい。雪庇に注意しながら東に寄り、左俣を単眼鏡で覗き込むと、凄い量のデブリである。何トンも流れ落ちた雪崩の巣となっていた。そのまま下流に目を追って行くと、だいぶ流れも出ている。流れに対して左岸右岸の幅が狭く、これは私の技量ではまず滑り降りられないと判断し、当初の予定のまま進む事とした。

天狗岳から南に少し下った場所から、ドロップインできそうなパウダー斜面がある。下の状態が良ければさぞ快適な滑走が出来る場所だが、先ほどの状態を見てしまうと、ここはパス。たおやかな尾根上を曲がることの無いまっすぐなスキートレールを残して進む。そして三角点峰の直下北西斜面は、雪の積層によりかなりの急登になっていた。ここはスキーを外し、ラッセルしながら這い上がって行く。頂部に到着すると古いボルトが縫われた木の標柱があり、その横の雪面からは三角点の天面が顔を覗かせていた。ボルトの存在からして、何か標識があったようだが、ここを見るとやはり夏道は廃道なのかと感じてしまった。

三角点峰からはなだらかに東に進むと、肩的場所に針金を巻かれた標柱と、もっと古い標柱が2mほどの間を空けて2本確認できた。この先を見ると、ナイフリッジの雪の状態で、微細な板コントロールが必要になってきた。ここでシールを外し、気持ちを切り替える。雪崩の有無も考慮に入れねばならない。アイゼンでピッケルを使いながらクライムダウンするのが最適な場所でもなく。一気に行くか、ゆっくり行くかの判断も必要であった。左右の樹林、雪の形状、雪の色を良く見て、滑走ルートを探る。そして一気に滑り降りる。途中グッと湿った雪がブレーキとなって転倒しそうになったが、何とか描いたラインで尾根上を伝ってゆく事が出来た。しかしこの先も気を抜けないナイフリッジは続き、慎重に滑り降りてゆく。1775高点付近からは、雪庇が南側に出来ており、サーフィンの波のチューブに潜るかのように、雪庇の下を滑り降りてゆく。さほど危ない場所で無いのでそうしたのだが、本来なら北側を通過したかったが、北側斜面の滑走の方が危険そうで、南側を通る事とした。何とか1682高点の手前鞍部まで滑り降りられると、そこは樹木のエビの尻尾が大きく育ち、雪の花が咲いているような綺麗な場所となっていた。1682高点へは少し登り返しがあり、僅かな距離なのでシールは張らずにラッセルして上がって行く。

1682高点で最後の大休止。南西側には眼下に青木湖も見え、この尾根の先にある長見山もすぐそこに見えている。天気がもう少し悪ければ足を進めてここに戻ってくる事もありだが、今日は天気が良すぎて戻ってくる頃には、ここからの北東尾根が緩斜面のために滑りにならないだろうと思えた。また来る為にも1座残しての下山と決めた。これだけ迫力のある大展望を楽しんだのは久しぶりであり、少し名残惜しいが、ここから高度を下げてゆく。

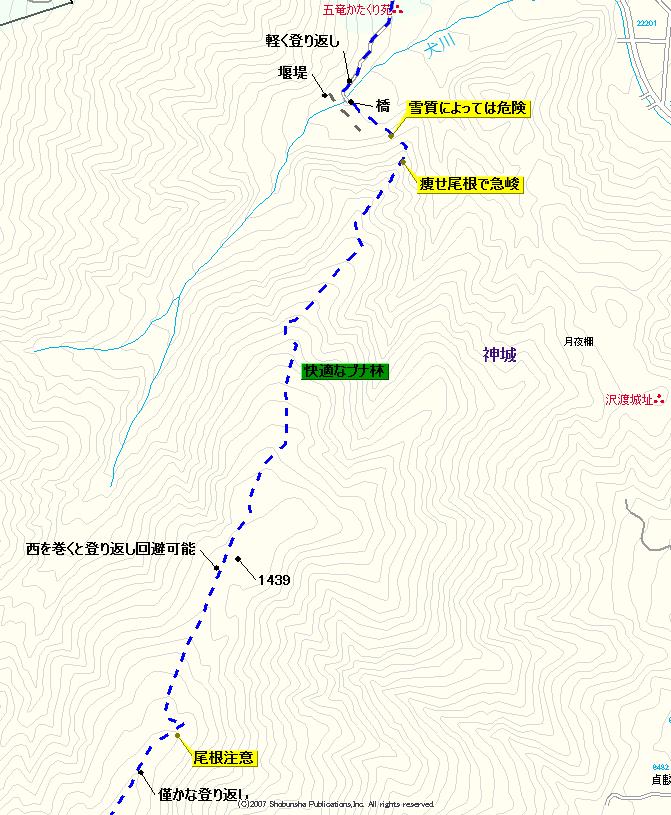

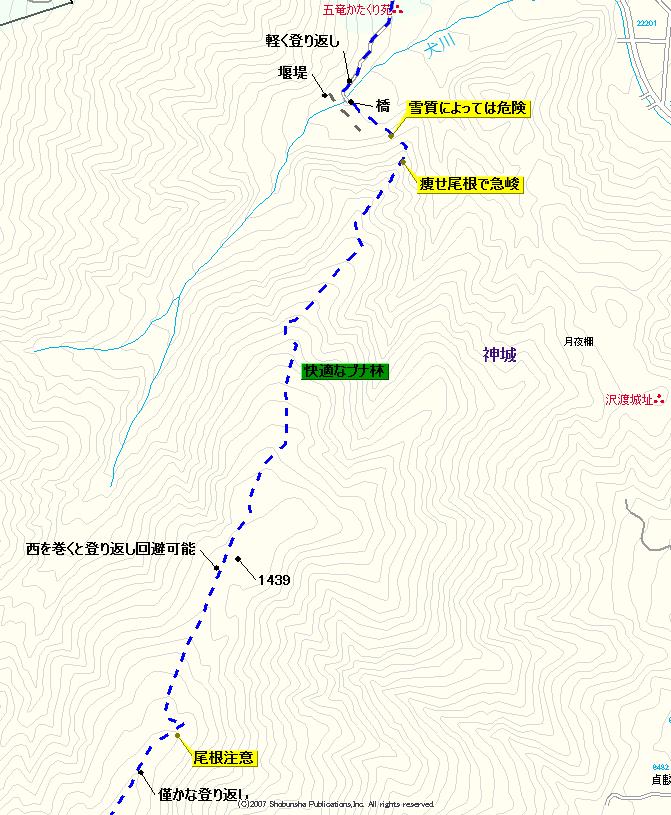

最初はやや痩せた尾根に入るため、東寄りから下った方が無難であった。ダケカンバやブナを避けながら細い尾根を降りて行く。ここは私の持つ2000年のエアリアには破線が入っている。天狗岳の主尾根に破線は無く、ここだけに付いているのが不思議でならないのだが、南の大ゴ沢林道からの峠越えの道なのかとも理解した。ただ、現在は全てを雪が覆い、それらを調査する事は出来ない。左側を見ると、先ほど通過してきた天狗岳や小遠見山がこちらを見下ろしていた。快適に板を滑らせて行く。途中1550mで軽く登り上げがあるが、シールを着けるほどではない。そしてその先から大きく尾根が二分するが、気持ちよく滑れる方は右の尾根であり、自ずと右に寄ってしまった。少し入ったくらいなら修正が可能だが、間に大きな谷がある。ここは左側の尾根に進むように行かねばならない。下って行くとこの尾根の中間地点と言えよう1439高点の高みが見えてくる。ここは完全に登り返さねばならないのだが、雪質よろしく、西側をトラバースするように滑り降りる事が出来た。そしてここから先は、問答無用の滑りやすいバーンが続く。周辺全てがブナであり、かなり見栄えのする場所でもあった。そこを縫うように細かいターンで降りて行く。力んで板を曲げるような場所ではなく、さわやかな風を受けながら軽快に滑り降りて行ける場所であった。

適時周囲の地形を見ながら地図と見比べる。重力とスキー板に任せて位置移動をしているのだが、滑りが楽しい分、ルートミスは大きな反動となる。この先、目指すポイントは犬川にかかる橋とした。ここは地形図にしっかり明記されており、大きな堰堤のすぐ下流にある。ただそこに行くには、この尾根からは等高線の詰まった場所を通過せねばならない。堰堤は右岸から越えられると事前に情報は得ていたが、さてどのように降りようか・・・。1120m辺りからの判断に困っていた。そこから西に下る尾根はかなり下の方で傾斜がきつくなる。その尾根の南側の谷もいいが、流れが出ている犬川右岸が通過できるのかどうかも不安となった。そして最後の選択肢、尾根の延長線上の北東へ下る事とした。

途中、目指す堰堤と橋が見下ろせる場所に出る。まだかなりの高度感で、この先の急下降に不安が募る。1130mほどまでは板のまま滑り降りたが、流石にその先は危険になり、ザックにくくりつける。板を脱ぐと普通に股までズボッと踏み抜く。最後の最後で厳しい場所となった。踏み抜くだけならいいのだが、やや重い雪も下の方にあり、角度悪く踏み込んで、捻挫しそうな場面も何度かあった。当初は尾根末端までこのまま降りるつもりだったが、途中から北西に方向を変え、直接橋に向かうことにした。ズボズボと毎回股まで踏み抜く。これによりスキーの有難さを感じるのであった。下りとはいえ、なかなか疲れる下降となった。

右岸に降り立ち、橋の通過となる。橋の上は1mほどの雪の堆積があり、それが下流側にこんもりと乗り、上流側に少ない。そう、斜めになっていた。欄干に掴まりながらゆっくりと渡って行く。最初は安心して渡っていたが、どこかに穴が開いているかもと思うと、進める一歩にも凄い重圧を感じた。そして左岸に渡ってしまえばもう安心。道形を追って軽く下り、スキー場側へ再び登り上げる。ここの登りはシールが欲しいところだが、気合で登って行く。登りきった先には小さな山小屋があり、それを右に見て林道上に板を滑らせて行く。途中に「五竜かたくり苑」の看板が右にあり、その先で小川をまたぎゲレンデに戻る。戻った場所はリフトの下となり、かなり上からの視線を浴びる場所であった。ザラメ雪の重い揺斜面を滑り降り、エスカルプラザ前に到着。振り返ると相変わらず峰々が白く輝いていた。

もう少し時間がかかるかと思っていたが、さすがスキーの機動力で進度が速い。青木湖側まで抜けてもさほど時間がかからなかったようだが、滑りたかった1682高点からの北東尾根は楽しかったのでヨシとする。