何回も小槍を悪天にふられ、「この状況下では一度、錫杖の前衛フェースをやりましょう」と気分転換の計画案をI氏が持ち出してくれた。小槍も、岩を真剣にやっていない私にはギャンブルなのだが、短い距離とばかりに何とかなるだろうと安易に考えていた。しかし錫杖の前衛フェースはそうは行かない。クライミング能力やザイルワークの技量がないと、何ピッチも繋げてゆく岩壁には歯が立たない。I氏は小槍の為の練習の場に今回の場所を用意してくれたのであるが、何度も見ているあの岩壁に挑むとは、今日の今日まで思わなかった。岩を避けてきた私があの壁を攀じれるのか、不安は大きかった。もっともっと優しい場所で練習をしてから挑む場所に思うが、少々は私も百戦錬磨、どうにかなるだろうと二つ返事で同行をお願いする。

薮山では、シュリンゲを引っ掛けての危険回避や、適当なアプザイレンは多々あれど、それにしたところで8環や肩がらみでの下降が殆どで、長時間岩に向き合っている経験は皆無。岩場デビューが錫杖の前衛フェースとは・・・返事をしたはいいが結構にドキドキものであった。事前に調べると前衛フェースの一番楽なルートが左方カンテとなり、おそらくここを抜けて行くのだと予想できるが、I氏に迷惑を掛けぬよう、気合を入れ現地へ向かう。

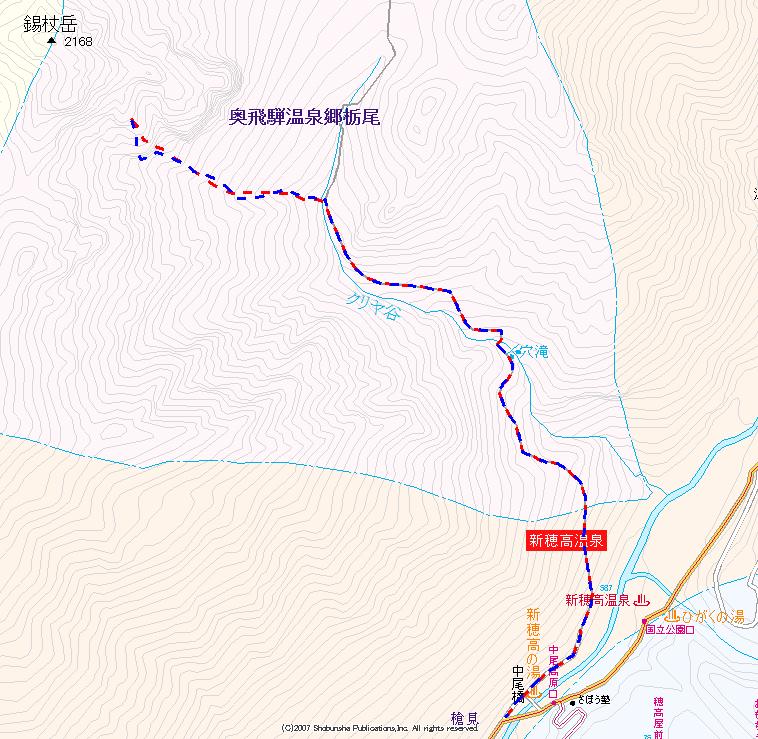

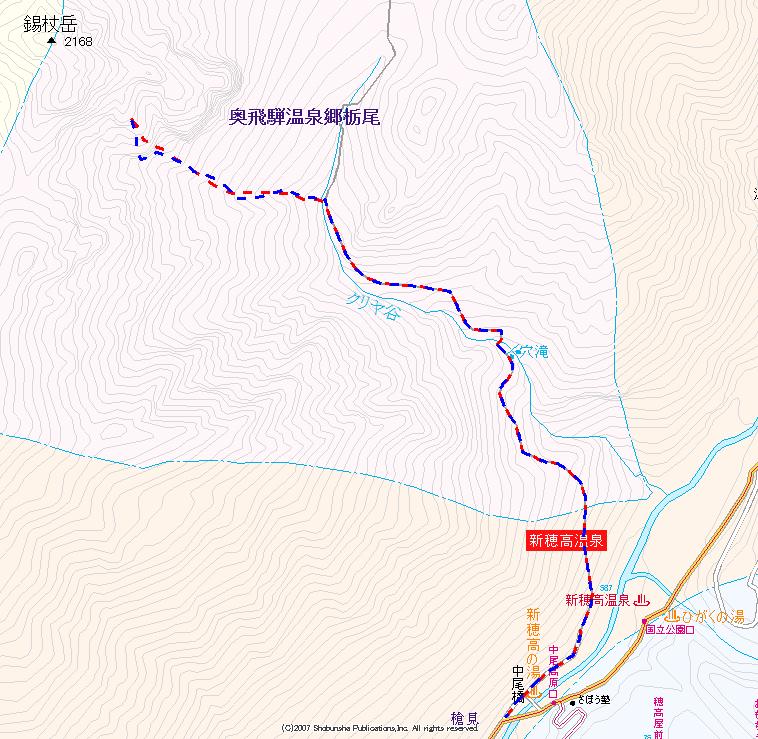

0:45家を出る。天気予報は回復傾向にあるが、しかし前夜から続く豪雨、またかと思いながらハンドルを握っていた。安房トンネルを出てもフロントガラスを雨は叩き、どうなるものかとやや不安気味に新穂高に到着する。待ち合わせ場所のヘリポート前にはI氏の車が見え、既に車中泊中。残りの駐車スペースを探すも白線を引かれたスペース内には無く、奥まった場所に入れ、しばしこちらも仮眠に入る(4:00)。

5:30目を開けリアガラスから空を見上げると速い雲が流れている。槍側の空は明るくなって来ており、回復傾向は間違いないようだ。I氏も起き出し、そして空を眺め、「30分、行動を遅らせましょう」と的確な判断を下す。向かう場所が岩なだけに、天気が最良になる時間帯で登る為であった。地面を這いずるぼんくら山屋の私には、ここらへんの判断はまず持ち合わせておらず、フムフムと一つ一つが良い勉強になる。6時出立予定であったが、少しずらし6:20にヘリポートを後にする。

早朝であるが、新穂高の湯には朝風呂を楽しむ人の姿もある。まだ目が衰えていないので見えたのだが、若い女性も居り、隠す事無く普通に入っておられた。これから行く壁に対して気を張っているのだが、少し温泉側に気持ちを引っ張られぎみでもあった。槍見館の前の登山口から山道に入る。ここを登るのは今回で5度目、慣れた山道にゆっくりと足を出してゆく。前日の雨で足元が滑り易く、その為のゆっくりでもあった。登山口から10分ほどしたか、後から悲鳴が聞こえた。何が起こったのか判らず振り向くと、I氏が倒れていた。周囲にには大岩がゴロゴロし、その一つに寝そべるように倒れていた。なかなか起き上がらないので、頭でも打ったのかと不安になったが、打ったのはわき腹で、背中はザックに守られたようであった。どうやら握った潅木が根腐りして抜けてしまったようで、それで2mほど落ちてしまったのだった。今日はI氏のサポート無くして実現は無く、進退不安になるが、その不安をかき消すようにI氏は歩き出してくれた。内心はだいぶどこか痛かった事と思う。この事があり、ますます慎重に足を出してゆく。このトラブルの時に女性の単独ハイカーが追い越して行った。

クリア谷の流れは、その轟音と共に白いしぶきを上げていた。全ては昨日の雨がそうさせているのだが、穴滝もかなり見栄えのするものとなっていた。これを楽しんではいられず、この先で渡渉せねばならない。“これだと靴を脱がねばならないだろう”などと思いながら歩いてゆく。そしてその渡渉点に到着。結構に水量があり、目の前にある飛び石の数個は水没している。咄嗟に、先ほど追い越して行った小さな女性は、どう越えて行ったのか。靴を脱いで渡ったのなら、ここで追いついているはずであり、居ないとなると水没せず通過している。単独でなおかつ女性、この渡渉点の通過の速さからも猛者ハイカーだと判る。そんな事を思いながらこちらも負けじとサッと渡りきる。途中の一歩は靴半分ほどを水に浸けての通過であった。心配であった渡渉点もクリアーし、左岸に渡ったら、少しペースを上げて足を出してゆく。そして錫杖岳の岩壁が見え出すと、またここに来たと言う喜びが沸いてくる。以前は山屋として見た錫杖岳であり、岩壁より山頂を見上げていたわけであるが、今日はその視線の先は壁にある。あの場所に挑むのか、はてさて登れるのか、不安と期待が入り混じっていた。

山手側に赤いリボンの下がった場所が錫杖谷出合への下降点で、これだけ錫杖岳が登られるようになっても、いまだもって道標が無いことが面白い。テン場をいくつか見ると、草が繁茂していたり、使用形跡が薄い。今年は週末毎に雨であり、岩屋の入山も少なかったからかと思った。少しこの出合いで息を整え、クリア谷を渡って錫杖沢本沢に入ってゆく。錫杖岳を狙うのに何度も訪れたこの場所、クライマーの道に迷い込み、進路をどうとればいいのか、壁の下で判らなくなった事もあった。今日はそのクライマーの道を辿ればいいのであった。踏み跡が左岸のブッシュの中に続き、それとすぐに判る。あとは赤いリボンが下げられた別ルートも沢側にあり、これは錫杖岳を導く山屋の道のようであった。途中で壁に向かう道(踏み跡)と分岐している所もあるので、本峰を目指す場合は注意したい。

途中で見慣れた絶縁テープに、見慣れた筆跡があった。「錫杖の岩屋」の方向を示しているものなのだが、おそらくMLQが書いたものだろう。この先、やや急峻を上がると明るい沢の中に出る。流れもあり喉を潤していると、「こっちこっち」とI氏から声が掛かる。戻ってみると、沢に出る道と相対するように壁に向かう道があり、そこはT字路となっていた。明るい方に進む習性で明るい方に行ってしまったが、ここは壁側に進むのが正解であった。少し足許が悪いが、その分岐から8mほどで、左方カンテの取り付き地点に到着した。

ここを行くのか、見上げるとそんなには難しそうに見えなかった。最初のここがビビルような場所でも困ったのだが、見えている目の前の岩場は、少し勇気を与えてくれた。ここでI氏から今日の予定の変更再確認が告げられる。当初は烏帽子岩経由で反対側に降りてしまう予定を聞いていたのだが、懸垂下降の練習をと、注文の多い料理店コースで下降し、ここに戻る計画となった。従い重荷軽減と、登山靴はここにデポをする。準備をしていると外国人クライマーが上がってきた。ソロなのかと思ったら、数分後にパートナーが上がってきた。こちらはこれから岩登り教室をしながら登って行く形、先を譲ってその様子に見入る。両名が水を得た魚のように二本のザイルと共に登って行く。二人のシャツの中に見える背筋の盛り上がりは凄い、よほどのクライマーなのだろうと思えていた。

先行パーティーの姿が見えなくなり、御仁らの声が谷あいに響く。さてこちらの番となり、I氏がトップでスルスルと上がって行く。私に登り方を見せるように上がってくれているのが判る。基本三点支持、的確な足運び手運びで攀じってゆく。その姿が見えなくなり、ランニングビレイを通ったザイルがどんどんと延びてゆく。この時の確保動作さえも、要領を得ない私にはぎこちない動作となっていた。そして「ビレイ解除」の声が掛かり、次のコールで1ピッチ目に入る。ホールドは多く、ここは特に問題はない。ただ見上げていた時の思いとは別に、岩場の連続という部分がいつもと違う余裕の無い状態になって行く。太い立ち木のビレイポイントまで上がり、すぐさまセルフビレイ。クライミングルール、ノウハウに全く幼稚園な私にI氏は丁寧に教えてくれていた。

さて2ピッチ目。I氏の後を追う。一挙手一投足を見ていたが、その場になると、なかなかその通りには手足が動かない。頭で思うより体が先に動かねばならない、それも自然と・・・。登りながらそれを強く思った。確保してくれているI氏のテンションが感じられ、それが安心して登れる支えになっていた。逆にI氏にとっての私はどうなのだろうと思うのだが・・・。岩溝から這い上がり、一気に開けたカンテに出る。

3ピッチ目、ここが今回の大きな山場、I氏はザックからアブミを二つ取り出す。これを使うほどの場所なのかと、酷くドキドキするが、そんな私の心境を尻目にI氏はスルスルと登って行き見えなくなってしまった。そして声が掛かる。ドキドキしながら最初の2mほどを上がると垂直の壁にアブミがあった。無ければ私の技量では上がれない場所で、I氏は全てを判っているようであった。しかしアブミなどは乗馬でしか使った事が無い。用途は判っているものの、使った事があるのと無いのでは状況は違う。しかし行くしかない。ぎこちなく足を乗せ、体を持ち上げてゆく。二つ目に足をかけ、一つを回収。こんな動作でいいのか、判らぬまま何とかなっているのでヨシとしてグングンと攀じって行く。登って行くと、I氏は紫煙を燻らせながら余裕の確保体勢。その格好をどこかで見たと思ったら、「沢登り読本」の40ページの絵面そのままの様子なのであった。3ピッチ目を終わり、既に各所に筋肉の張りを感じる。日頃動かない筋肉が動かされ、その影響であることは判っていた。それにしてもここまででも、越えて来た達成感はそれ相応のものはある。これが岩屋を壁に取り付かせる一番の部分なのだろうと思えた。

4ピッチ目。最初は濡れたチムニーに入り、背を突っ張るように体を持ち上げるのだが、なかなかここで体が上がらない。奥の方に僅かにでっぱりがあるが、そこに足をかけると今度はザックが引っかかるほどに狭くなり上に行きづらい、足許左の僅かな出っ張りに足をかけるも次が・・・だんだん追い込まれると考えるもので、ザックを突っ張るように利用しながら何とかクリアー。色んな場面が出てきて、これらの新鮮さはかなり楽しいと感じる。I氏からは、バリーエーションルートの行き着く所は岩との事。確かにこの時で、同感と思えた。

さて5ピッチ目。ここはホールドの多い壁で、そこにボルトやハーケンがラインを作るように打たれている。そこにランニングを取りながらI氏は行くが、途中で「捩れたなー」と言う、なんの事かすぐにはピンとこず、ザイルが伸びて行くとそれが判った。ダブルロープの利点はトップのザイルの重さ軽減でもある。くねくねと張るザイルよりは二本を使い、片方づつ(場合によって)ランニングをとる方がより直線が出来やすく、曲がりが少ないと言う事は引っ張り上げる事に対して制動が少なくてすむのだった。私の番になり、少し弧を描くように左から巻き上げる。そしてテラスに出る。ここで初めて振り返る余裕が出来た。今日は快晴となり、焼岳、穂高連峰がくっきりと見えていた。岩壁の途中に居る訳であり、遮る物は殆ど無い。I氏から「岩登りもいいでしょ」と声を掛けられ、「はい」と即答している自分が居た。「ここで全体のどのくらいですか」と聞くと「もう殆ど上に来ています。次で終了点です」と言われた。錫杖の本峰側を見るとまだ高い位置に稜線があり、まだまだ続くのかと思ったが、次の一ピッチが最後となると俄然元気になる。

6ピッチ目。最初の2mほどが垂直で、ここの最初はアブミを設置していただく。チムニーの中に入って行くとそこにあるチョックストーンは動くのであった。この石はめったな事で落ちることは無いのだろうが、注意しながら足を乗せる。出来れば乗せたくなかったが、技量が無いので・・・。背中を使いながらチムニーの中で、クラックのホールドに伝うように右斜め上に這い上がってゆく。ここを抜けると再びカンテなのだが、終了点手前4mほどの場所がどうにも越えられない。有ると思えるのは右手側のみの手がかり。それに指先を掛けるも、もう一つ手足の何処かに引っ掛かりが欲しい場所。なかなか見出せず、殆ど右手頼みで、左足を岩に押し付けるようにさせグリップし、気合を入れて体を持ち上げる。上でI氏の確保があるからいいものの、無ければこんな行動行為は無理であった。ここを登り切り本日の終了点に到着。

稜線までもう1ピッチあるが、この壁は私には難易度が高過ぎるようであり、なにせそこにはボルトやハーケンが見えない。先行したパーティーはここを抜けて行ったが、やはり猛者なのだろう。I氏は全てを判っているようであった。壁との対峙が終わり、その壁を背にするように展望を楽しむ。これが岩屋の世界か、と大きな達成感と充実感。独りで来るのは到底無理な場所であり、引っ張り上げてくれたI氏に感謝する。

さて下山のアプザイレンとザイルを垂らそうとしたら、もう1パーティー登り上げて来ておりしばし足踏み。終了点に来た若者の顔を見ると、どこかで見たことがある。「先に降りてください」との配慮でテラスまで下ると、そこに居る若者も見たことがある。間違いなく「山登魂」のメンバーの方であった。ここに出向く前に事前情報をとネットで見ていたのだが、そこにヒットして熟読していたのであった。素人の私に相対するように岩屋としての風貌が違う。二人目がチムニーに入って行く様子を見ても、その技量は目を見張るものがあった。さすがと思いつつしばし見入っていた。しかし見入ってばかりいられず、注文の多い料理店ルートをアプザイレンが待っている。

I氏がスルーッと降りてゆく。しかし、数分後下から声がした。谷あいにハウリングして、何を言っているのか判らない。無線で鍛えたこの耳で、注意深くそのこだまを聞き入る。こんな時に無線があれば・・・と思うのだが、もう事は起こっている。何があったのかとの不安と、降りて来いとの合図なのか、二通り考えられた。ザイルを見るとテンションがかかったままになっている。と言う事は途中でぶら下がっている事になる。ネットで見たところでは50m下がった付近に支点があるようだが、そこまで下がれなかったのか。セルフビレイ頼みで、谷側に飛び出した赤松に寄りかかり下を覗く。やはり岩壁の途中にI氏が居る。どう行動するべきか。すると先ほどの「山登魂」のメンバーが降りてきて、壁の詳細を教えていただいた。現在のテラスから15mほど下に支点があり、そこで取ると下の支点まで50mで繋げていけるとの事であった。独りなら判断を迷ったところを助かった。15mほどを下り、下に声を掛ける。下のI氏には私の声は聞こえているのか判らぬが、ザイルの動きで私が下ったのを察知したのだろう、そこでザイルの下へのテンションが緩んだ。ここでI氏の要求している内容が全て読み取れた。ザイルを引っ張り上げ、そしてテラスの支点から引き降ろし、現在地を支点にザイルを下ろす。慣れない者がやるので時間の経過が長い。待っている山登魂の方にはご迷惑をおかけしてしまった。でもここは慎重にやらねば、私だけの命では済まされない。降ろしたザイルを、下でI氏が掴めた様で、黄色いヘルメットが下に降りてゆく様子が見えた。そして声が掛かり、こちらも降りてゆく。垂直なやや濡れた壁に沿って、ぎこちないアプザイレン。そしてI氏と合流し一安心。ちょっとの判断でとんでもない事になったが、終わりよければ全て良しであった。I氏はセミになりながら良くぞ私の降りるまで耐えられたと思うのだが、飄々とされている様子から、岩慣れした猛者の風格があるのであった。それにしてもテラスから50mで支点があると書いてあったが、らしいものが目に入らなかった。大きな壁なので左右何処かにあったのか。でもここはテラスから15mほどで一度切って降りた方が無難なのだろう。突然「ラーク」と声が掛かり、3mほど横を握りこぶし大の岩が落ちてゆく。デッドボールは困るが、大暴投でよかった。これも岩屋の世界かと、そんな一つ一つの体験を味わっていた。

テラスから3回目の懸垂で、沢まで残り35mほどを降り、これで今回の岩練習(練習というより極めて本番であるが)は終わった。注文の多い料理店の壁を見上げると、まさにそそり立つ様にこちらに覆いかぶさってきていた。そこを山登魂の猛者がシューッという音をさせながらアプザイレンしてくる。登りも見事なら下りも見事であった。クライミングシューズに締め付けられた足は痛く、靴の踵を踏みつけながら沢を降りてゆく。朝には流れがあった沢は、この時間には何も流れていない涸れ沢となっていた。取り付き点に戻り登山靴を履き、これで普段の自分に戻った形となった。既に各所に筋肉痛が出ており、それらの軽い痛みを感じながら踏み跡を伝って降りてゆく。

錫杖沢の出合いに着くと、先ほどの山登魂の方の張ったテントと、もうひと張り同じようなテントがあった。中には人が居り談笑中。そしてテントを張るロープには濡れた靴下が入っていた。沢登りなのかと思ったが、渡渉で水没も有りえる。判断に迷った靴下なのであった。登山道に乗り、足早に降りてゆく。渡渉点の水はだいぶ引いており、安心して通過。出合から1時間かからず登山口の電話ボックスに降り立った。するとモワッとした熱気。山中に居た時は涼しかったが、温泉地周辺の温度は高いようであった。ヘリポートに戻り今日の山行を終える。この経験はまず独りでは味わえず、パートナーをしていただいたI氏に礼を告げ駐車場を後にする。

全てに楽しかった。下降時のあの時に判断ミスがあれば、大きな事故にもなっていたが、山登魂の猛者氏のおかげで、難なく行動が出来、感謝したい部分であった。猛者諸氏の目には、笑えるほど素人(私)が壁に張り付いていた訳であり、「なんだこいつ」と思えたに違いない。ご無礼申し上げる。薮山はめくらめっぽうに突っ込んでも何とかなるが、岩はそうはいかず、トポなどに見るような情報があって登る場所なのかと、岩の素人は思うのだった。上級者になれば、どんな場所でも行けてしまうのだろうが、私にはそれははるか遠い世界にも・・・。