|

|

|

|

| ①真田氏本城跡にトイレ舎が出来た。その先のコンクリート舗装路へ進む。下側への林道は、通学路用に作道されたもの、行き先は異なる。 | ①水も得られるので、入山時、下山時に都合がいい。 | ①達磨堂への道標のみ。 | 林道は途中で野草が茂るが、抜けるとこのようになる。日当たりのいい場所はモシャモシャで、日当たりの悪い場所は歩き易い。 |

|

|

|

|

| ②林道終点の石灯篭 | ②道標はここでも達磨堂のみ。 | ③この分岐道標が倒れており、どちらに進むのか判らなかった。左に登る。右は地形図の破線路のよう。 | ④2番目の分岐で初めて達磨山の表記が出てくる。帰りは達磨堂に寄って右側から戻る予定だったが、伝えなかった。 |

|

|

|

|

| ④山道に入って二つ目の道標。 | 九十九折を進み、鉄塔直下。 | ⑤鉄塔下を進む | やや露岩が多くなり、尾根頂部ではなく、おおむね北東側を伝う。 |

|

|

|

|

| 露岩を抜けると長谷寺側からの道が上がってきていた。帰路はこの場所から達磨堂側へと下降した。 | 起立岩峰 | 1350m付近から急登となり、踏み跡が薄くなる。マーキングもあるが、広範囲に散見状態。 | 1400mで東進に変わる。 |

|

|

|

|

| 1450m峰 | 1450m峰の東側の露岩の場所。山頂までの間では、このあたりの展望がいい。樹林の中ではあるが・・・。 | 1460m峰への登り。 | ⑥達磨山。展望のないピークで、さらに先に進むと開けた場所がある。 |

|

|

|

|

| ⑥真田の里らしい赤地の標識。 | ⑥地理院の標柱は朽ちて倒れていた。 | ⑥三等点 | ⑥北東側の展望ピーク |

|

|

|

|

| ⑥四阿山側 | ⑥烏帽子岳 | ⑥北ア側 | ⑥達磨山を東から |

|

|

|

|

| 途中から真田の里。地蔵峠側。 | この絵は、白馬と大雪渓でいいのか? | 槍はそれとハッキリ判った。 | 1400mからの急斜面の下降。 |

|

|

|

|

| ⑦露岩帯に入る手前(長谷寺側からの道合流点)から達磨堂側へと下る。 | 南面の岩壁にはたくさんの空洞が見られた。 | あちこちに見える。 | ⑧達磨堂。手前は20坪くらいの広みになっている。 |

|

|

|

|

| ⑧達磨さんと石像が並び、その右奥にさらに空洞がある。そこに修験者が居たよう。 | 達磨堂からの帰路にも大きな穴が見える。獣が居たのか落ち葉が敷かれている。 | 鉄塔下の登山道に戻る。 | 分岐帰り。左から戻るはずだったが、達磨堂のルートを追えなかった。 |

|

|

|

|

| 倒れていた分岐道標の場所帰り。 | ⑨林道終点帰り。軽トラかジムニータイプならここまで入る。 | ヤマボウシの実がちょうど食べごろで美味しかった。 | 林道途中の石灯篭。 |

|

|

|

|

| ヤマドリが家族で居た。動きの速いヤマドリを初めて撮影できた。 | ⑩駐車場に戻る。暑い時季は流れがありがたい。 | ⑩「真田丸」が終わりブームが過ぎたが、それでも訪れる人はちらほらあるよう。 |

引っ越してすぐの2000年に、信州の山を知ろうと思い丸山晴弘さんの「信州魅力の山と湯」を買った。そこで達磨山の存在を初めて知った。もう一冊、伊部高夫さんの「日帰りの山」の中にも書かれ、気になる存在になった。しかし、地形図にも山名事典にも山名の記載はなく、登山対象にはしておらず大分長い時間が経過してしまっていた。

春に続き、この夏にも挿し餌作業が発生し、そんな中で登るのに適当な場所はないかと探している中で、時間的にちょうどいい達磨山に白羽の矢が立った。荒鳥にするなら挿し餌の必要はないのですが、せっかくなら手乗りとして触れ合いたいために、山の時間を削っても鳥に費やすことを選ぶ。ここでは多趣味とも言う。

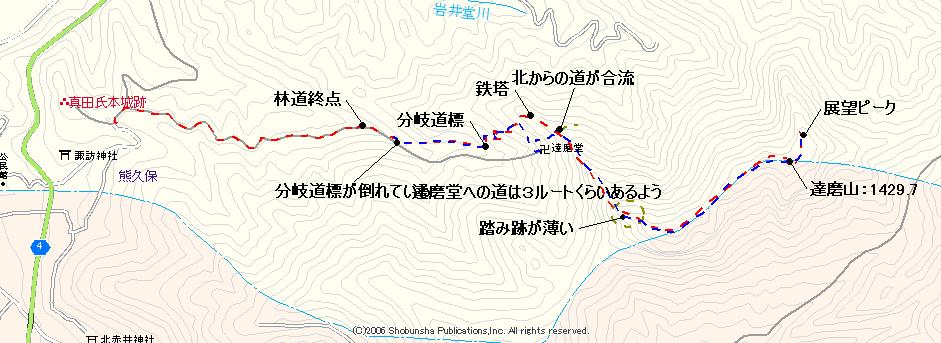

5時半に挿し餌を終えて、すぐに上信越道に飛び乗る。上田菅平まで飛ばし、真田町へと向かってゆく。真田氏本城跡には2016年11月に一度出向いているので、登山口となる場所の様子は把握していた。当時、ここが達磨山の登山口と言う認識がなく、何も気にしていなかった。集落内を登って行き、駐車場に停めて初めて、ここが達磨山への登山口なんだと思うのだった。準備を始めると、老齢の男性が散歩に上がってきて話しかけられる。「林道を車で入れるから行った方がいい」と言われたが、「歩くのが好きなので」と丁重に断った。

6:39歩き出す。手水として設置してある樽を右に見て、そのすぐ先に道標があり、コンクリート舗装路を指して達磨堂側と導いている。流れの音を右に聞きながら林道を進むと、最初はいいが6分くらい進んだあたりから足を濡らす林道状況になった。これは雨具を履かないとと思いつつ、ストックを使いながら分けて進む。すると日の入らない樹林帯になると、再び状態のいい林道に戻った。老人から車で入れると言われたが、これだと限られた車しか入れない判断で、城址の駐車場に停めてきて正解であった。冬季となればまた別であろうけど。

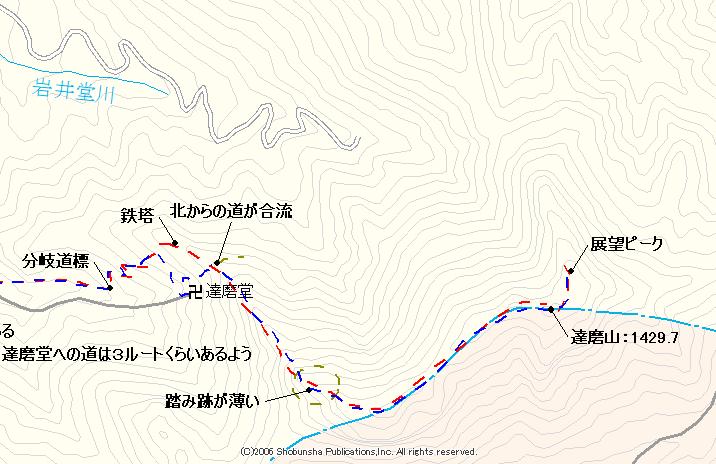

林道終点には、経路にも見られた石灯篭が立っていた。ここで二つ目だった。水路は右に見える谷の中に進んでおり、その谷を右下に見るように進んで行く。そして林道終点から6分ほどの場所で、道が二分していた。道標は倒れており、起こしてみたがどちらを示しているのかが判らない。単純な判断で、より高い方へ向かう左側の道を選び、半信半疑で疑いつつ進んで行く。この分岐から6分ほどで、二つ目の分岐が現れ、ここに来て初めて「達磨山」と書かれた道標が現れる。最初の分岐の選び方で間違いなかったようだった。達磨堂参詣は帰りとして、まずは達磨山を目指す。

達磨堂のルートを外れるとハッキリした道はないだろうと覚悟をしていたが、九十九折りの歩き易い道が存在していた。途中に東に向かう枝道があり、その方向には岩壁のような場所が見えていた。そこへの踏み跡を右に見ながら登って行くと尾根に乗り上げ、鉄塔下に到達した。少し草付きで道形は薄いが、鉄塔下に潜って進むと、再びハッキリとした道形に乗る。この鉄塔から5分ほどで尾根上に露岩が現れ、ここでは概ね尾根の北東側を進む道となっていた。そしてこの露岩の先で、北からの道が合流していた。長谷寺側からも道が存在しているようだった。涼やかで快適。湿度も低く秋のような体感であった。ちなみに経路の佐久では13℃を示していた。ここでは16℃。

起立した岩峰を過ぎると、その先1350m付近からは急登の斜面となる。みな適当に這い上がっているのか、一本道でなく踏み跡が覚束ない斜面で、そのためにマーキングも広い範囲にされていた。正解がないような場所を適当に登って行く。やや広い尾根なので、振り返りながら帰り用の景色をインプットしてゆく。

1400mで山頂への主尾根に乗り上げた形となり、そこに小さな突起岩峰があり帰り用の屈曲する目印にもなっていた。進路を南から東に変え1450m峰に乗り上げて行くのだが、この先の露岩の場所が山頂までの間で、より展望がある場所だった。往路は把握せずに進んでいるので周囲を気にせず進んでいた。山頂に着くと全くの樹林の中なので、あそこの方が展望があった・・・となるのだった。

それにしても林道終点地からの植生が気持ちいい。針葉樹のアカマツも混ざるが、大半は落葉樹で構成された植生で、色合いがかなり気持ちいい。落葉樹なので冬ならもっと展望がいい場所となろう。そして見下ろせる斜面に下草が少ないのがここの特徴とも言えよう。どこを歩いても歩き易そうで、通常は樹林の中での閉所感を抱くはずなのだが、ここでは全くそれがないのだった。

達磨山到着。赤いベース地の真田らしい標識が待っていた。三等点が70mmほど顔を出した格好で、その横にあっただろう国土地理院の標柱は朽ちて転がっていた。この先に展望ピークがあるとの情報だったので進んでみる。最初のピークがあり、その先のピークがその場所だった。四阿山側が開けており、場所を工夫すると烏帽子岳を望むことができた。あとは、北アルプスの連なりを楽しむ事もできる。もう少し開けて、拓いてあればもっと登る人もいるのだろうが、この状況だとやはりマイナーピークのままなのだろう。達磨山の高みに戻る。何か古の石塔でもないかと周囲を探したが、見えてはこなかった。往路を戻る。

展望のないコースなので、少しでも見える場所があったら気にして望むようにしていた。そんな中では、真田の里を見下ろせる場所もあった。1400mの屈曲点の少し上が枯れた地形なので展望があり、広範囲に上田市側を望むこともできた。ここからはカメラの望遠を使って槍ヶ岳を望んだりもした。大槍に対する小槍だと思うが、寄り添うような岩峰も見えていた。

1400mからは、気にして登山道を拾う意識で降りて行ったが、本道だろう筋を伝えたのは6割ほどであった。登っても下っても、正確位置は不明だった。そして北からの道が合流する露岩手前の場所から、崖地形を達磨堂側へと下ってゆく。信心の場所に上から降りてゆくのはよくないとは思ったが、おそらく真上から降りれないだろうと思い実行する。

顕著な谷が一本あり、その左岸側をしばらく下り、急峻になったらその谷の中に入って降りてゆく。少しドキドキするような斜度だが、滑ってもふわふわとした土があり危険度は少なかった。途中の岩壁には、まだ達磨堂を知らないので、これが達磨堂では・・・と思えるような岩穴が複数存在した。どれも大きいものだった。踏み跡が現れ、それに乗って東側に進んで行く。岩壁の際を進むようになると、陽の当たる場所から樹林帯に入った先に20坪くらいの広みがあり、そこに達磨堂があった。

達磨堂の中には、石仏と並ぶように石の達磨が安置されていた。その一段上右側には、2畳間ほどの空間があり、前室に対する奥間のようなスペースが存在した。ここに修験者が居た記述も読んだが、この奥間に居たのだろうと思うのだった。スピリチュアルな、パワースポット的な、不思議な感覚を抱く場所であった。予定の場所をすべて終了し戻ってゆく。

参道となる道形を追ったのだが、途中で下に行かねばならない踏み跡があったようだが、それより西に向かう踏み跡の方がハッキリしておりそれを伝う。上の尾根に並行するように進み、往路に登山道側から見た岩壁の下も通過した。この付近にも岩穴が多い。そして送電線鉄塔下付近で往路の登山道に乗る。達磨堂への参道を確認しようと、伝おうと思っていたが、上手に伝えなかった。九十九折を降り、達磨堂と達磨山の分岐点まで戻り、伝えなかった達磨堂への道を見る。

倒れた標識の分岐で地形図を見直す。谷を渡って進むので、地形図に記される道がもう一方の道のようであった。林道終点に戻り緩やかに戻ってゆく。往路に濡れた場所は、既に乾いていた。途中に巡視路入口がある付近で、林道上に大きく垂れ下がったヤマボウシの木があり、熟れた実をたくさん垂らしていた。一つつまみ秋の味をいただく。果物とアイスクリームを混ぜたような味で、スイーツ的味で甘みが強い。ハマる人はハマるだろう。

もうすぐ駐車場と言うところで、7羽ほどのヤマドリの親子が見られた。沢水を引いた桶で汗を拭い駐車場に到着する。すぐに着替えに入ると、待っていたかのように一人の男性が近づいてきた。地元の方のようで、山をよく知っている風の話しぶりだった。30年ほど前まで、十林寺の人が達磨堂で祭事をしていたが、それをしなくなって道が荒れてしまったそうだ。達磨堂に対し、もう一つある下側に行く道は、通学用に切られた道とのことであった。達磨堂への林道は、集落への水道(沢水)を引くための作業道とのことであった。そして露岩の所に、北から上がってきている道のことも聞くと、北の集落と南の集落との標高が似通っているので、同じ等高線上に道が切られているとのことであった。そして爆弾発言があった。「真田氏本城跡は嘘で、こんなところに山城はなかった」と言う。ほらあそこを見て、と南側の高み(1092.9三角点峰)を指し、「あそこには在ったけど、ここにはなかった。嘘っぱち」と言い切り、城址園地にする前の様子を教えてくれた。

振り返る。達磨堂への道は、観光で行くのにはやや不明瞭だと思う。少しルートが流れている場所もあり、ほとんど管理がされていないようで、あまり歩かれていないことが折れた木がかなり多い事でも判る。目的地に対し歩いていて不安を抱く場所だろう。真田町が上田市に吸収されて以降で、行政の手も入っていないようで、地元地域の手も入っていないようであった。達磨山としては、アプローチのいい場所であり、面白く歩ける場所であり、もう少し手を加えればと思うが、少し進路を戸惑う現状も嫌いではない。送電線鉄塔があるので、電力会社が管理するそこまでの道の状態はいい。