2週前から膝が病むようになり、久しぶりにKentaiのスーパージョイントを服用している状況。前日も短距離とし、この日も負荷が少ない場所として、大月は真木小金沢林道からの吹切峰と野脇ノ峰とした。優しい場所なので、冬季にと思い狙おうとするのだが、その冬季は真木小金沢線が冬季封鎖になってしまうので、距離がだいぶ長くなってしまう。12月に入ると封鎖するようであり、その前に滑りこむように計画する。

1:30家を出る。ノーマルタイヤなので気にして走る中、佐久や野辺山はマイナス2℃を示していた。ちょっとでも雨だったら危なかった。それが須玉に降りると路面が濡れていたので、奥秩父の山稜を挟んで、長野側は降られずだったが山梨では降雨だったようで、現地は大丈夫だろうかと気にしてしまう。標高からして雨は雪であろうから。

20号を高速のように一気に走り、大月に入り真木交差点から真木温泉側へと曲がって行く。釣り堀のあるハマイバ前までは携帯が通じるが、それ以上の林道では電波は途絶えていた。登って行く途中に雪が見えた。何とかゲートの場所まではと、祈るように慎重にハンドルを握っていた。濡れて光っている路面もあった。いつもは滑るかどうか確かめるようなことをするのだが、それはスタッドレスを履いている時で、ノーマルではコントロール不能になるのが判っているので、惰性で通過するようにタイヤが空転しないように心掛けた。そして真木小金沢線から分岐する奈良子線ゲートに到着する。しばし仮眠。

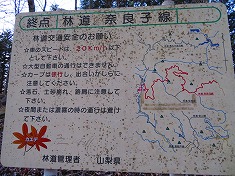

雁ヶ腹摺山へと向かうのか、まだ暗い早朝帯でもけっこうに登って行く車が横を通過して行った。月夜であり、林道歩きであり、早い時間帯でも動けたのだが、夜が白むまで待って出発とした。そう急ぐ行動も無いことから。ゲートにある案内図では、こちら側が奈良子線としての終点であった。キンと冷えた空気の中に、キーンと高音のシカの警戒音が響く。

シオジの森内をダート林道に伝って緩やかに下って行く。そして真木川を渡る真木橋を越えると、そこから舗装路となる。帽子を忘れてしまい、凍える耳に時折両手を当てながら進んで行く。緩やかな登り勾配で、高度を上げるほどに見える雪の量が増えていた。途中には南麓が伐採され、そのおかげで富士見の場所になっている場所もあった。前週も富士を見たが、白い場所が倍ほどに増えすそ野を覆っていた。

野脇ノ峰の南側の林道上には、8tほどあろうかと思える大岩が上部から崩落していた。尾根を巻き込むようにして北進になると、林道全体を降雪が覆うようになり、その先の雁ヶ腹摺山も真っ白に纏っているのが見えた。進んで行くと灯油の匂いがしてきて、何かあるのかと好奇心が足を動かす。そこには、伐採した貯木場のような場所があり重機が置かれていた。東の小俣川支流の谷を跨ぐ場所で、ここには吹切峰側へと作業道が切られていた。これは使わない手はない。

作業道を伝ってゆく。木を運び出すために勾配を緩くしているのだろう、くねくねと切られている。途中に分岐があるが、吹切峰側に進む側へと右折してゆく。そしてこの道は吹切峰の東側を通過し北に進んでいた。ここで作業道を離れ山頂に向け緩斜面を登って行く。そう多くは無いが倒木があり、避けるには南寄りを伝った方がいいようであった。

吹切峰は二つの高みが南北にあり、最初は南の高みに到達し、コンクリート標柱が埋まるのみで標識類は見えないので、北側の高みに行ってみる。1522高点峰は北側の高みで、こちらには赤い絶縁テープが巻かれ山名が記されていた。冬季のものか、高い位置に古い標識も見られる。さらに、ヤマラン隊員のリボンも下がっていた。雪を纏った笹でもあるのかと思ったが、足元を濡らすそれらは皆無であった。

南に降りてゆくと、往路に左に見送った作業道が西側へ降りて行っていた。この鞍部からの南は枯れたササが茂るが、その中に幅1.5mほどの道形が延びていた。ここでも雪で濡れることなく進んで行ける。道が存在し楽をさせてもらえるとは予想外であった。1510m峰からは、踏み跡程度になり野脇ノ峰まで続いていた。

野脇ノ峰も吹切峰同様に二つの高みがあり、こちらは東西に存在していた。最高所であるはずの西峰から東峰を見ると、向こうの方が不思議と高く見える。次に東峰に行き西峰を見ると、今度は西峰の方が高く見えた。一帯に生える植生のマジックなのだろうが、数値で表そうと、久しぶりに高度計をONにする。そして再度西峰に行き東に戻ると、東側が1m低いことが読み取れた。この東側には三等点があり、ここにのみ標識が掲げられていた。

南に尾根を降りて行ってみる。コンクリートよう壁があり降りられないのは判っているが、往路に見た大岩の崩落地が伝えると見ていた。南に進み大きな倒木のある場所から西に降りてゆく。滑れば30mほど落ちて林道に叩きつけられるような場所で、進路としてあまりいい場所ではなかった。大岩があっただろう上部から、砂ほこりを舞わせながらズリズリと岩の上へと進んで行く。最後のこの岩が、着地点まで2mほどあり飛び降りねばならなかった。最初にザックを落とし、次に腕力で体を支えながら極力高低差を減らして下に降り立つ。ザイルが欲しかった・・・。

林道を戻ってゆくと、工事関係車両が5台登って行った。時計は8時を少し回ったくらい。もう1座探さねばならないが、膝を気にしてここに来たわけであり、もっと言うと、膝が悪いのに先ほど飛び降りてしまい、何をしているのか自分でも分からなくなる。雪の場所は溶け、復路では既に凍っていた。濡れているだけだろうと思い足を乗せたら、スリップしたのでドキッとさせられる。真木橋を渡りダートを戻って行く。シオジノ森は植林して造ったよう。看板に植樹本数が明細に書かれていた。

ゲートに戻る。その前をバイカーが2台で通過して行った。上はもっと雪が多かろうに・・・。

戻る