現状が続くとそろそろカナリアに譬えられてしまいそうなので、歌わないまでも残雪の山を目指すことにする。水曜日にも軽く登ったので、中2日で土曜日を迎え体力の戻りが通常の週末とは違うが、せっかくの休みを使わない手はない。挿し餌が朝昼晩から朝晩になり、最近になって晩のみに切り替えられたので、週末いつも通りの深夜帯に出かけられることになった。生き物を飼いながら命の大切さを感じ、自分の命をも同等に気遣うようにもなる。

湯沢は岩原スキー場のトップに上田富士とも呼ばれる飯士山がある。そこから1.8km南に立柄山があり、今回はこの2座を抱き合わせに歩くことにした。スキー場が閉じたのが前週末で、利用者や運営者を気にせず登れる時季に入った。スキー場がやっていたくらいなので、そこそこは雪がある場所との見込みをする。今期はしばらく浦島太郎状態であったので、各地の残雪の状況を判らずにいた。興味を示さずにいたってのが本音。まずは今回から偵察に入る。

1:18家を出る。17号を伝い月夜野から関越道に乗って湯沢で降りる。神立のセブンに寄るも、いつもの事だがパンの陳列棚はガランとしていた。上州で仕入れてくるべきだった。岩原スキー場地内に入り、車が乗り入れられる最上部まで上がったものの、ホテルや施設前でどうにも停め難い。西側に戻って一段下がった駐車場に停める。外気温は2℃を示していた。そして目の前の斜面の桜が、今この時満開であった。毛布をつっ被って夜明けまで仮眠とする。

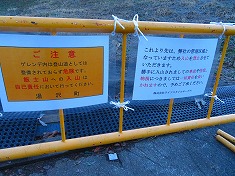

5:10山旅開始。ザックにはスノーシューを結わえてある。リフト麓駅前にあった登山に関する注意書きが、西側のこちらにも見られた。町として観光協会がコースを紹介している割には、管理していないと書いてあるのだった。舗装路を伝うとすぐに右折してゲレンデ内に入って行く。草地の中は足が濡れることもなく、やわらかい地面でもなく歩き易い。もっと歩き易い場所があり、リフト下の側溝の蓋を見つけ、しばらくそこを直登的に登って行く。一週間が経過し、既にごみ掃除を終えたようで、リフト下はとても綺麗でほとんど落し物が無い状態だった。

ゲレンデの谷を挟んで西側に黒々した尾根があり、そこが今日下りに使う場所であった。残雪はあまり期待できないので、視覚情報から相応の覚悟をする。もう少しあるだろうと期待していたのだが、やはり通年より雪解けが早いのだろう。向かう先に見える雪面に大型の獣が動いているのが見える。だいぶ視力が落ちたが、まだ察知能力は劣化していないようで点の動きが獣と判断できた。カメラを合わせズームにすると、大きなカモシカがゲレンデを横切っていた。

700m付近から雪に乗り繋がることができた。どこかでスノーシューの出番が来るかとも思ったが、雪解けの様子を見ると出番は無く重荷になるとも判断できた。時折振り返りながら下界を含めた大展望を楽しむ。ここは素晴らしく開けた景色のいいスキー場であった。滑ったことはないが、この景色に少し上手になった錯覚を受けそうとも思えた。そして各方面の残雪がよく見える。残雪状況を偵察するにもいい場所であった。

770mの西側リフト頂上駅に到達する。そこに見える表示は「標高700m」となっていた。本来は中央リフトの駅につけるものを間違えてここに結んでいるようであった。誰も指摘しないのだろうか。さてここからゲレンデを離れ山道に入る。6時を回り、晴れていた空は曇天に移行しつつあった。赤土の場所で、かなり滑りやすい状態が続いていた。残雪が覆う場所も多いが、無い場所にはタイガーロープが流されているのが見られる。

登山道のある尾根を伝いながら、900mを越えたら西の枝尾根の入り口を気にしだす。少し踏み跡でもあるんじゃないかと期待したが、それは無く分岐する尾根の最初は笹の密生帯だった。それを見て、立柄山は次回にしようかとも思ってしまう。1020mまで上がると倒れた道標があり、西に下るルートが分岐していた。こちらにもタイガーロープが流され管理されているようであった。雪庇が出来ていただろう雪の上を伝いながら登って行く。直下で地形図に読めない分岐道が在り、東のリフト頂上駅からだろう道と想像できた。

飯士山登頂。標柱と三角点のある場所は雪が消え、以北でこんもりと残っていた。円錐形の山頂であり、さすがの大展望であった。もう少し晴れていたらとも思うが、十分に楽しませてもらえていた。近場はもちろん、遠く深い場所にある山々まで見えることが素晴らしい。そして岩原スキー場と舞子スキーリゾートを結ぶ稜線の地形が美しい。谷を挟んで見える雪の乗ったその地形が雄大であった。北の縦走路の確認をしようと進んでみたが、北側は完全に雪が覆っていた。山名事典には北峰とあり祠があると記されていたので気にしていたが、現地にあるのは東峰に対する西峰で、そこへ行くだろう道形はハッキリと見えていた。

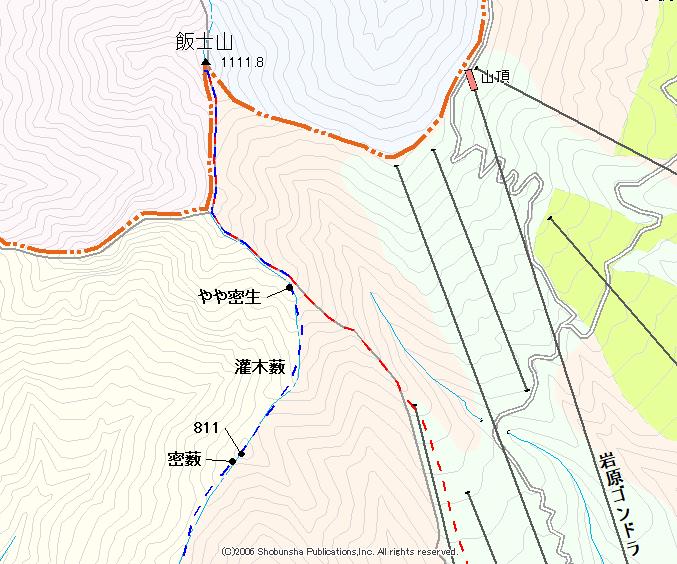

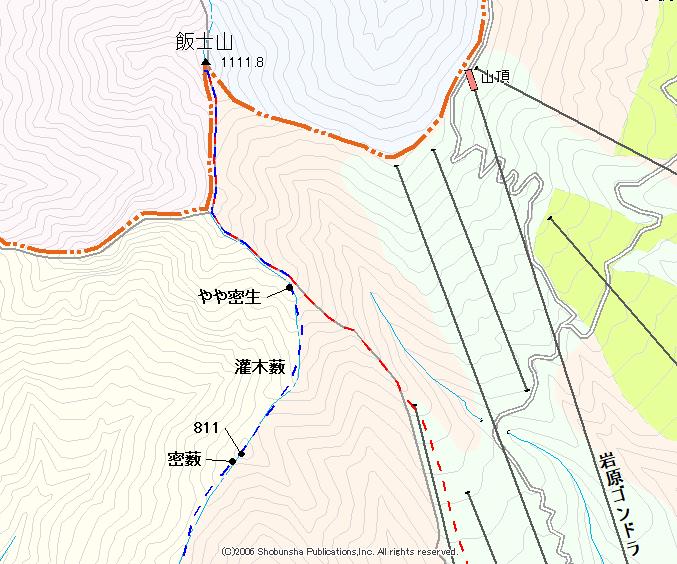

さて次は立柄山。残雪の上をグリセードしながら滑り降りてゆく。ここまでにスノーシューの出番は無かったので、今日はずっとザックに縛られたままであろう。往路に見た枝尾根の入り口を思いながら、今日は延期しようか、それでも突っ込もうかと迷っていた。時折こんな時に楽を選ぶこともあるのだが、大概は突っ込む方を選ぶのだった。920m付近から派生する尾根が見えだし、910m付近からやや西に進むようにして尾根に乗る。

豪雪地帯であり当然だが、木々が麓側に大きく倒れている。下りだからまだいいとして、登りに使ったらかなり大変だろうと思えた。笹と細めの灌木藪が続き、860m付近まで下るといったん解放される。持っていたストックが邪魔になるほどで、畳んでザックに結わえる。結わえたら結わえたで引っかかり難儀することもあり、ちょっと迷う判断でもあった。ただしこの尾根は持たない方がいい。スノーシューも張り出さないように縛り直す。今日は持ち物が負荷になる日であった。

西にも東にも逃げられないような場所が多く、頂部を伝って進む。780mの鞍部まで降りると、その東側は杉の植林帯であった。東の谷には実線路が510m下で途切れているが、実際は谷の上部まで入っていると植林地の存在から想像できる。下山路として選べるものの、実際に立柄山を踏んでこの場所まで戻ってくるのは現実的でない。811高点峰へ登って行く。

811高点峰の前後は強い密生帯で、特に南側が混んでいた。最高所の西側には大ぶりのアカマツが生え見栄えのする場所ではあった。アカマツは山頂に似合うと思っているし感じている。南に進み標高760m付近からブナの植生が目立つようになり、分け進むにもかなり楽になる。尾根の西側の谷を見下ろすと、食害の為か自然とそうなっているのか、下草が全くない落ち葉の堆積したブナ林であった。ブナが育つと他の植物が育たないと言われる。言い得ている。尾根の西側には獣道も出来ていた。

760m峰に乗り上げると、ここから立柄山まではほぼほぼ雪に繋がることができた。雪が長く残るほどに緩斜面って事になる。大型獣ではないが、小さな獣が残雪の上を進んでおり、それを追うようにして進んでゆく。関越道から上がってくる音がどんどん強くなっていた。曇天から少し日差しが戻ってきたようで、温度計は10℃近くを示していた。白湯よりは冷たいものを欲する感じであった。

立柄山には人工物は何も見られず、北寄りの場所にヤドリギを纏ったブナが生えていた。と言うことで、あと数年か十数年するとこの山頂のブナも枯れてしまうだろうと予想できる。三角点がある場所であるので探したいが、まだまだ分厚い残雪がその場所を覆っていた。南側がピンポイントで木々の間が開け、苗場山側の景色が眺められた。河内晩柑を出し水分補給とする。雪がもっとあれば、北の670m鞍部から東に降りようと思っていたが、堆積が無いのを見ながら通過してきたので、山頂から東側へと降りる尾根を伝ってみることにした。と言っても、ハッキリとした尾根では繋がっていないので、そのあたりは現地で臨機応変と言うことで・・・。

立柄山から南東側に進んでゆくのだが、ここも結構に藪が強かった。この地らしいミツマタの植生があり、かなり密生した中を分けねばならなかった。そして700m付近まで進むと、やっと尾根らしい場所に在りつけ伝う。急峻なので麓側地形がよく見える。最初は東の針葉樹林帯を目指すように進んでいた。680m付近から東への尾根に入って行く。地形図を見て判るように、ここはハッキリとした尾根でなく、ダラットした広い場所で伝い易い場所を選んで降りてゆく。550m付近まで下り、急峻地を南にトラバースして弧を描き南に下って行く尾根に乗る。

東にある沢音が大きく、流れが強いのかと思って渡渉を避けたのだが、もしかしたら東進のまま沢を渡って実線路側に進んだ方が良かったのかもしれない。と言うのは、尾根を伝い弧を描く地形に乗り450m付近で杉の植林地内に入った。これで間違いなく作業道があると安心しきっていた。しかし430m付近からは西に振っても東に振っても作業道らしい道形は無く、在るのは崖斜面であった。ザイルが無いと降りられない場所ばかりで最後の最後で困ったことになった。針葉樹マークが東に多いので、東に進んだ方が正解だったようだが、現地ではそれに気が付かなかった。岩壁の間に挟まれたような谷地形を、植生に助けられしがみつきながら20mほどズリ下る。麓側の棚地形に乗り、ここからもすぐに降りられず大きく西に振って水路のある場所に降り立つ。これほど作業道のない植林帯も珍しい。

水路に沿って東に進み、グランドの中を通過してゆく。ここも遅くまで雪があったのだろう、緩い水分量の多い地面であった。グランドの東側には屋根の取れた祠が見られた。神社の境内風の場所を抜けると舗装路に乗り、その南にはピンク色の奇抜なホテルが立っていた。建物名に「KOZENI」と読める。これだけ大きな建物なのに「小銭」とは珍しく、つづりを読み間違えていないか二度見で足らず三度見してしまった。

到着時に通過した岩原橋からの道に乗る。ここから標高差120mほどの登り返し。車が登り易いように緩く切られた道なので、ここからが意外と長い。そしてこんな時に限って日差しが強い。ややうなだれるようにし腰に手を当てながら登り返して行く。横を通過する車に物乞いするような目を向けても良かったが、誰も声をかけないだろうと視線を合わすことはしなかった。ヒッチハイクはしてみたいとは思うが、他人より自分の足の方が信用できる(笑)。

駐車場に到着すると、スタート時より発色のいい桜が出迎えてくれた。ゲレンデ一帯ではスキー場仕舞いの為か、工事関係者や車両が動いていた。高速から近くアクセスもいいのでグラススキーでもすればいいと思うが、少子化の社会にはメリハリのある経営の方が敵策でシーズンオフを作った方がいいのだろう。でもこの景色の場所にシーズンオフがあるのはもったいない。

振り返る。逆ルートはまずないだろう。立柄山のみなら、立柄橋からの破線路を伝うようにして登るのが、負荷が少ないコース取りかと感じた。南麓は密な等高線で、東麓も混雑した地形。滑らかななだらかな西側がいいだろう。飯士山のみだったらイージーだったが、立柄山を併せたことで充実感を味わった。

戻る