|

|

|

|

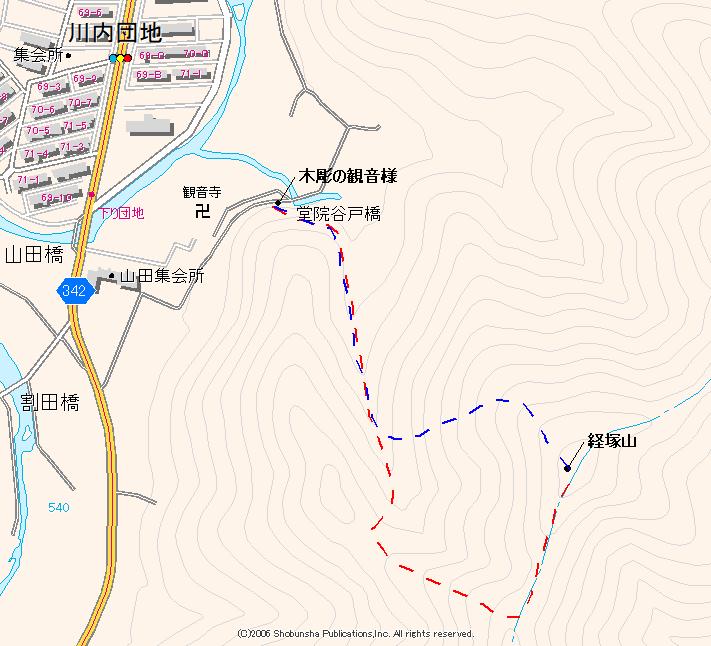

| ①観音寺側の尾根に道形がある。 | 小谷を詰めてゆく | ②260mのコルに乗る | 300mの主尾根に乗る。 |

|

|

|

|

| ③経塚山 | ③古いリボンが尾根上に続く。 | ③北側の様子。 | 西側へと降りてゆく |

|

|

|

|

| 途中から尾根の南側に降りる。 | ④入山口に戻る。 | ④祠と観音像 |

経塚山 328m

2018.2.3(土)

晴れ 単独 観音寺側より 行動時間:41M

①観音像前取付き8:54→(13M)→②260mコル9:07→(13M)→③経塚山9:20~21→(14M)→④戻る9:35

|

|

|

|

| ①観音寺側の尾根に道形がある。 | 小谷を詰めてゆく | ②260mのコルに乗る | 300mの主尾根に乗る。 |

|

|

|

|

| ③経塚山 | ③古いリボンが尾根上に続く。 | ③北側の様子。 | 西側へと降りてゆく |

|

|

|

|

| 途中から尾根の南側に降りる。 | ④入山口に戻る。 | ④祠と観音像 |

経塚山は、北西の360.2三角点峰と最初は勘違いして、自然観察の森から登れば破線路があると楽に考えていた。しかしそことは場所が違うのでさてどうしようと考える。より奥地に破線路が入っているのは西側からのアプローチであり、観音寺から狙ってみることにした。

その観音寺は古刹の雰囲気があり参詣したくなるような構えであった。寺を左に見ながら進んでゆくと小橋があり、ここは斜度がある場所に雪が乗っているので通過できる車は限られる。その先に工場があり、さらに進むと廃墟があり、さらに奥には住まいしている民家があった。なにせ駐車余地がなく住まいしている人が居ることから往来の邪魔はしたくない。場所を求め戻るのだが、橋を渡って戻った観音寺上のカーブの場所に3台分ほどの余地がある。

車を停めカーブ外側の竹やぶの中を見ると、何か祠が立っているのが見えた。寄って行くと木彫された大ぶりの観音像であった。観音寺と関係するものだと思うが、管理されている様でもあり、こんなところに・・・とも思うのだった。横の祠の花受けには個人の苗字が記されていた。

カーブの内側の尾根には道形があり、それを伝って進むと、先ほどの橋に流れ込む小谷がある。そこに入り込むようにして谷地形を詰めてゆく。悪い場所は無く雪の乗った上を進んでゆくと、正面にコルが見える。最後はやや急だが問題なくコルに乗り上げる。標高260mの場所となる。

東に這い上がって行き、今度は南北に連なる主尾根に乗る。標高300mで南にも北にも顕著な高みが見え、どちらかと言うと南の方がピークらしく見えていた。尾根を北に進んでゆくのだが、尾根道が在るような幅が確認できた。川内町からの実線の延長線上であり、入山は南からの方が容易だったのかもしれない。尾根上には古いマーキングが点在していた。

経塚山には好事家の標識があるかと予想したが、続いていた朽ちたリボンがあるのみであった。三角点も無ければ素っ気なさは満点な感じであった。尾根上に同じような高みが連なる中で、なぜにここだけ名前が存在するのだろうと言う疑問もある。ここに在るのなら、各ピークにも無いとおかしいとも言える。そんな、似通ったピークの並ぶ山塊でもあった。木々の間から下界が見えるが、この時期だけの事だろう。

下山は北西尾根を降りて破線路と繋げてみようとこころみた。がしかし雪のある時期、広い尾根でもあり、だんだんと尾根西側の美味しそうな広い谷が降りたくなり尾根を離れる。ここはスキーでも降りられそうな広い場所であった。再び往路の谷の中に入る。こちらは到底滑れる場所ではなく、狭く倒木などがある場所となる。そのまま行けば橋の場所に行くが、最後はコンクリートの堰堤になって降りられない。往路の踏み跡を辿って尾根をトラバースするように進み駐車場所に戻る。

もう1座ほど登れたが、また訪れる楽しみを残しておく。