気になっていた万仏岩を目指す。地形図ではこの岩表記のみではあるが、その上の高みは万仏山として存在し、一部の好事家に登られているよう。そこに西麓の城山を抱き合わせにする。この周回の冬季の記録は見えるが、無積雪期のものは見えない。志賀エリアにかかる場所であり、現地は密薮かもしれないが、そうであっても我慢できそうな場所と思え、実行してみることにした。

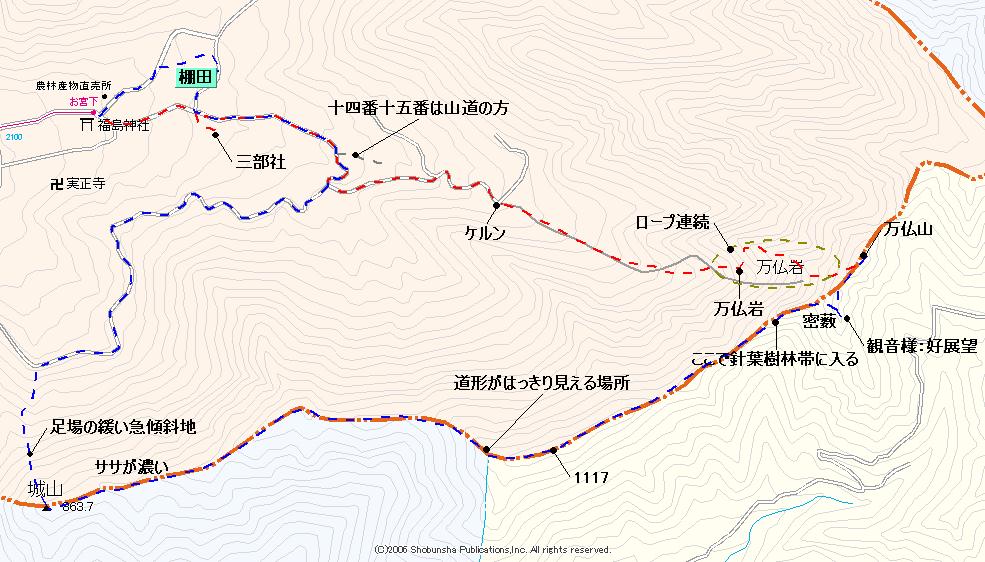

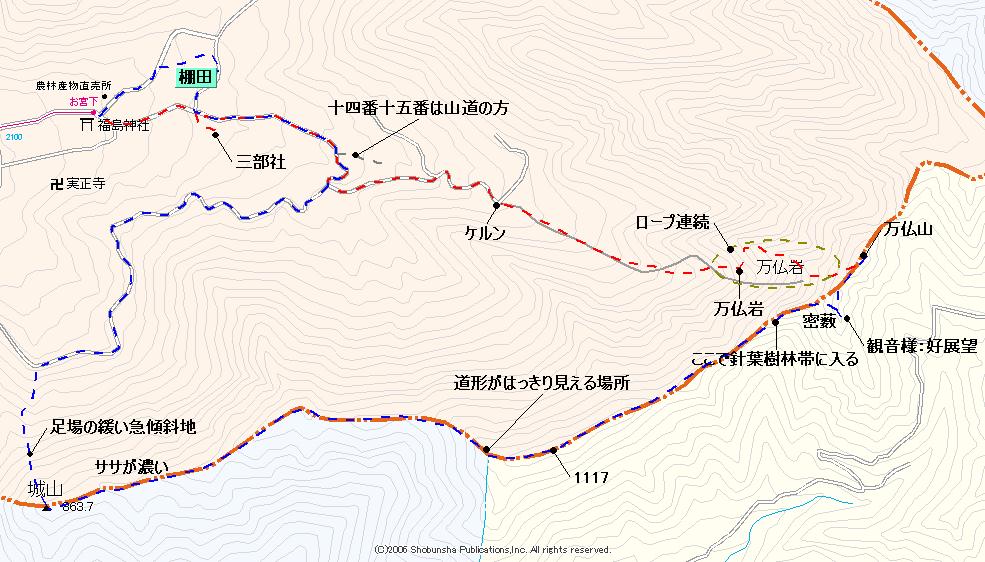

1:10家を出る。18号の流れもよく、長野インターまでは地走りして飯山までの短区間のみ高速を利用した。気にして進んだものの、最初は間違えて神戸の大いちよう側へと進んでしまう。南に修正して福島集落内を緩く登って進む。そして福島神社前に到達し、その前に駐車スペースがあったので停めさせてもらうことにした。まださらに進めそうではあったが、市村界の稜線が近くに見え、あまり入っても歩く距離が短くなりつまらないと思ったのと、一番の目的である観音様を順番に拝みながら進みたいと思うと、絶対に一番観音のあるここからスタートであった。

田舎らしいと言えばらしいのですが、驚いたことに神社前の休憩舎は鍵が開いており中に入ることが出来た。これだと夜中に到着し宴会も出来てしまう。まあトイレを開放しているので開けてあるのだと理解した。気分は梅雨時期登山だが、この日は快晴。快晴を疎む気はないが、季節らしい天気ではあって欲しい。雨を望む者がここに・・・。サッと準備をしてスタートする。

進んでゆく道は福島南入線と名前がふられていた。福島神社を参詣した後に、万仏山の解説板を読んでから足を進めてゆく。分岐点ではお気楽な感じの一番観音が見送ってくれていた。そして2分もしないうちに二番観音が見られた。これほどに多いのかと、最初の短いスパンから、続く三番観音を見て驚いた。適当に撮影しながらと思ったが、かなり多くなってしまうと気づかされる。拓けた山麓にぽつぽつと観音像が並ぶのでかなり雰囲気がいい。多種な観音像が次々と楽しませてくれる。

六番観音の先で、福島棚田への道標があり、道が分岐している。その向かい側にも小道があり、何かあるようで進んでゆくと藁ぶき屋根の建物が待っていた。解説を読むと映画に利用されたセットのよう。さらに先に行くと三部社があった。こちらに進んでも林道に道が繋がっていると予想したのだが、それは無く戻ってゆく。

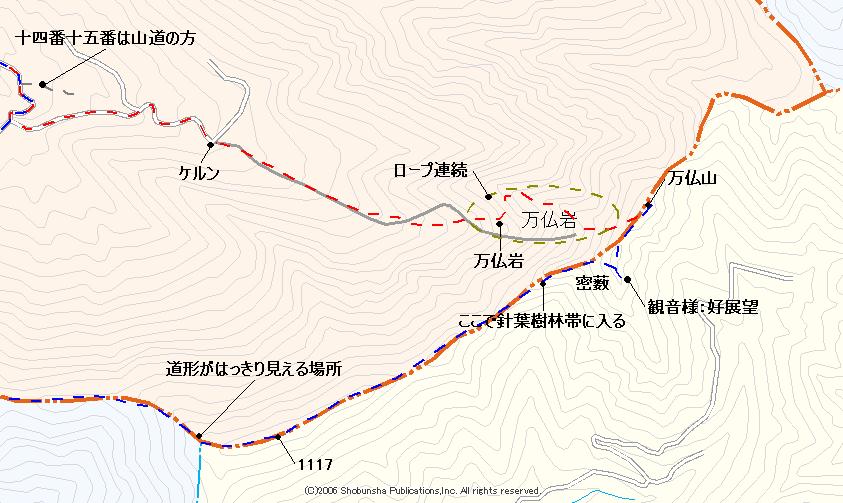

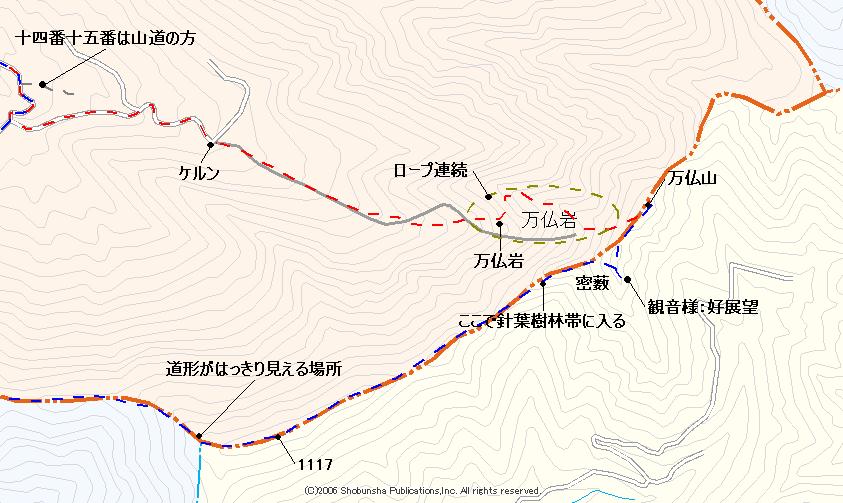

七番観音を過ぎると樹林帯に入って行く。林道の周囲にはたくさんのイラクサが生えていた。気にならない人には雑草でしかない野草であるが、私はかなり美味しそうに見えるのだった。十三番観音からは山道が分岐している。旧来はこれを伝い、後から林道が切られ今があるようであった。林道を選び進むと先に分岐点があり、ここは帰路に西から出てくる予定の場所であった。進んでゆくと十六番観音が現れ、十四番と十五番は山道の方に立っていたことが判る。山道を伝えばよかったかと少々後悔する。

二十番観音を左に見たら、すぐ先で林道は左にカーブする。その場所に「万佛」と書かれたプレートが見えた。南には大ぶりのケルンが立ち、道標は無いがここから分岐する山道に入って行くようだ。林道を離れ進むと、「万仏山入口」と書かれた道標が立っていて、一筋の細い山道が先に続いていた。あまりメジャーな場所ではないここではあるが、時折歩かれている場所のようで、細い道幅がそれを示していた。

順番に続いてきた観音様も、こちらに入ってからは少し欠損している場所もあるようで、数字が飛ぶ場所もあった。花立岩の大岩の下に三十番観音が鎮座していた。ここの風景は、吾妻の観音山を思い出させる。そしてこの先から太いロープを伴ったごぼう登りの場所となる。足場が湿って緩いので、我慢してロープは掴まないようにしていたものの、最後は頼ってしまっていた。

万仏岩到着。ハングした大岩の基部に木造のお堂が建てられ、その南側の岩窟の中に2体の石像があり、大日如来と弘法大師が並んでいた。続いていた観音様も、三十三番のここで最後であった。北信ガスの案内図があり、それを眺めてから山頂を目指す。近距離だが、意外と長いコースタイムが書かれていた。相応に嶮しいことが予想できる。

万仏岩の北側から登路が上がっている。最初からいきなりのロープ場で、それがしばらく続く。アンカーを使いカラビナを介した本気度が見える設置の様子で、ちゃんと掴まって登って欲しいと言う設置者の声が伝わってくるようであった。岩壁の脇の道は、昔は壁の下を通過させていたのだろうが、今はその少し北側を登らせている。足場が悪くここもロープ頼みの腕力で登る場所であった。女性には少し大変な登路に思えた。

ロープと並走させるように鎖も現れる。この鎖の形状を見ると、ここが修験の場であったことが見えてくる。新潟の八海山に見られる鎖と同等であった。そこを登りきると細尾根の上で、北には岩に絡みついた大きな木の根が見える。下に石仏でも居そうな雰囲気で、覗き込んだが居なかった。ここからは足場の緩い場所が続き、ロープがしっかり流されていた。岩の上に乗った土は、利用者によってどんどん落とされているようであった。以後はもっと危険度のある岩山のようになるのじゃないだろうかと思えた。

痩せた岩の上を伝ってゆくと、平べったい窓の空いた岩があり、これが窓岩で窓の中から大日如来が出迎えてくれていた。この上の通過が蟻の戸渡のようであったが、巻き道が見えたのでそちらに進む。進んでゆくと麓側が開けた展望場があり、そこには山ぶどうの実が沢山見られた。山頂までもうすぐであるが、ここからも気を抜けないヤセがある。新緑が足許側を遮っているが、踏み外したら崖下にって場所があり慎重に足を出してゆく。

主稜の尾根に乗り、南からも道が上がってきていたので、これには少し驚いた。別の道もあったのか・・・と率直に思った。わずかに北に進むと、万仏山山頂であった。たくさんのピンクのリボンがブナの大木に結ばれているのが見える。かなり淫らなのだが、そこに読める文字からは、毎年の整備日と管理者を記した履歴のようなものであった。よく林班管理の記録を見るが、同じ類のものであろう。なかには修験道調査なんてのもあった。地元山岳会があり、そう多くはないが定期的に山中に入られているのがそこから読めた。そしてあまり期待していなかったが、火打妙高側の展望が素晴らしかった。ピンポイントでその方角が開けているのであった。

さて次は城山を目指す。尾根上の道形を伝ってゆくと、南峰と呼ばれる肩の場所までで道は途絶えていた。そこには線画的に刻まれた観音様が居た。ここから馬曲側にルートがあるようだが、その入口さえも見られなかった。少し北に戻るとマーキングされたブナがあり、もう一つマーキングされたブナの倒木がある、ここから西に降りてゆく。小尾根があり、どれが正解なのか判らず、急峻を神経衰弱の様に見定めながら選んで降りてゆく。時折ピンクのマーキングが見え、伝っている人が居ることも見える。山頂にあったのと同じ質感のテープだったので、地元山岳会のものだろうと判断できた。

最初は強い藪であったが、1090mまで下ると針葉樹林となる。杉ではあるが植林されたような整列は無く、枝打ちされたような痕もなかった。ここからは下草の少ない歩き易い場所が続く。より北側の方が植生が弱いようであった。道形は杣道の様にも思えるが、鹿道のようにも感じられた。1080mピークを経て、その先の1117高点峰に上がる。高度を落としてゆくにつれて、やや笹が増えてくる印象であった。

1117高点峰には、ブナの2.5mくらいの高さに2本のリボンが巻かれていた。その高さから冬季のものと判断できたが、カメラをズームして筆記された文字を読むと、前年度の3月の通過のようであった。万仏山山頂で読めたのと同じ氏名がそこに書かれてあった。ブナには爪痕も多く残っていた。1100mからの北西に進む場所は、ここに来てかなりはっきりとした道形となっていた。このまま城山まで続くのかと思ったが、そう甘い場所ではなかった。

尾根上が密生の場所は概ね北を巻いたが、後半になると南側の方が伝い易い場所が出てくる。940m付近になると南斜面に杉の樹林帯が現れる。こちらは間伐痕がちらほら見られた。930m付近も道が濃く、いよいよエスカレーターの様に城山に導かれると思ってしまうのだが、900m付近からは笹の密生帯となり、分けて進まねばならなかった。そうそう忘れていたが、ちょうどそんなタイミングなのだろう毛虫が頻繁に見られ、首や背中に入ってくるものもあり、何度も痒い思いをし、一度は裸になりチェックした場面もあった。心地いい季節だが、遊ぶ場所はあくまでもアウェイの場所で、現地に生きているモノが居て敵対心を持っているのであった。

堀切が見られ、城山が近いのが感じられる。進んでゆくと、大きな標石が現れた。山頂の手前(東)で標石を置くには不思議な位置取りであった。側面を覗くと、「BM水」と読め水準点であることが判った。三角点のある山頂であり、少し憚った位置取りで水準点が埋設されたのか、山頂より一段下がった控えめな位置での埋設であった。

城山到着。東西に細長い最高所で、その南側に広い平坦地があり城らしい場所であった。以前は観光の場所として存在してようだが、今は荒れ果てていた。観光の場所と判ったのは、城址の解説板が見つかったからで、この板も樹木に埋もれていた。三角点のある場所であり、すぐに捜索に入るのだが、見つけたそれは無残にも半壊しており、等級も判別できないほどのものであった。最初、三角点でなく普通の石だと思うほどであった。

下山はここからの北尾根を伝ってみることにした。林道を東に戻るで、尾根の途中から東に進むような感じで降りようと企んだ。ただし、やや等高線が密の場所で、ちょっと不安要素もあった。北に降りてゆくのだが、小尾根が存在し、正解進路が見出し辛い場所が続く。植生も濃く、見通しが良くない尾根であった。そして急峻地形では、かなり足場が緩く周囲の木々が掴むと動く場合が多く、かなり慎重に降りねばならなかった。ザイルが欲しいような場所に入ってしまい、登り返そうかと思ったが、ちょうどよくクズがあったので、そのツルを撓ませ伝いながら降りた場所もあった。

尾根の中盤から北東側へと進んでゆく、そして林道直前で杣道のような道形に出会う。林道に出た場所にはマーキングがされていた。林道には重機が置かれ、付近で伐採作業がされているようであった。林道を東に戻ってゆくと、また別の山道入口が見られマーキングが目立っていた。林班的な区分け管理の場所なのかもしれない。この林道の途中にも、地名を記された白いプレートが下がっていた。

往路の林道に出合い、降りながらイラクサの柔らかいのを少し摘まさせていただく。素手では触れないので軍手をしてヒスタミンから防御する。それでも刺される場合があり、ここまでして食わずともいいだろうと思うのだが、ここまでして食べたい美味しい野草なのだった。棚田への分岐からは、ちょうど田植えをしているのが見えたので寄り道をしてゆく。

棚田では5名ほどで手植えをしており、重労働の様子が見られた。ちょうどそこに麓からボランティアの方々が上がってきたところであった。そんな中に、朝の出発時に横を通り越していった運転手の姿があり、当人も私に気付いて寄ってくる。「万仏山行ってきたかい」「ええ、万仏から城山まで伝って降りてきました」「ほうよく歩いたね。熊いなかったかい」とこんな会話となった。驚くことに、10m、もう一人は20mくらい離れているのに、この至近距離の会話が聞こえるようで、会話に笑い、そして言葉を挟んでくる方が居た。モンゴルやアフリカの人は耳や目がいいと聞くが、ここ福島地区の人もそれに類するのだろう。日頃からそんな広い遠い環境で会話をしているので、機能が長けているのだろうと思えた。

シュレーゲルアマガエルの鳴き声を聞きながら、棚田横の石畳を降りてゆく。不思議と作業者に女性が見られなかった。風習的な部分もあるように思えた。駐車してある福島神社前に戻り、休憩舎が開いていたので中を覗くと、厨房からいい香りがしてきていた。ここは期間限定で蕎麦を振舞う場所であり、香っていたのはダシの香りであった。男が田植えで女性が食事って仕事の区分けがあるようだった。座敷には既に昼食の準備がされていた。蕎麦が食べられるかと聞いてみようと思ったが、重労働の姿を見ているので地元の方の邪魔をしないようにと配慮し声にはしなかった。

振り返る。万仏山だけでも十分面白い。見るものも多く、ちょっとしたスリリングな場所もあり、そして樹林の中の道なので夏向きとも言えるだろう。ただ、往路を下るのは、かなり腕力を使うだろうと思う。手袋必携の登路だと思う。城山へは、解説板があったことからして、西もしくは南麓からの道があったのだろうと予想できる。堀切も残り、山城らしい地形が残り現存状態がいい。マニアを満足させる場所だろうと思う。

戻る