湯ノ花温泉の存在を知ったのはつい最近で、4湯ある外湯巡りに興味を持った。今回は温泉を主の位置づけで、従を山として遊びを計画し、抱き合わせの場所として大嵐山とした。山の後で入る温泉が普通であるが、主であるとすれば温泉を先に入るべきだとは思う。それができてしまうので迷う。全ての外湯が6時から入れるのであった。でも山の先に入るってのは邪道なので、普通に山を先に計画する。

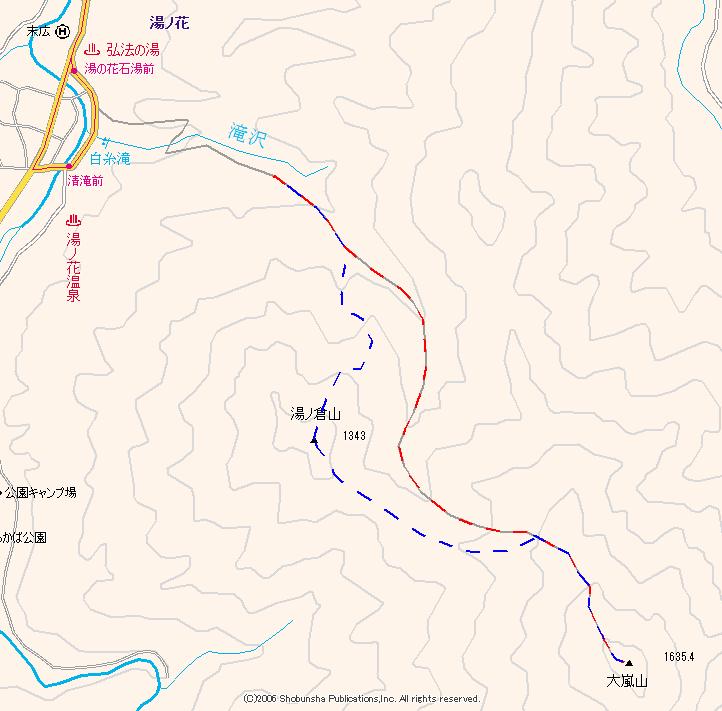

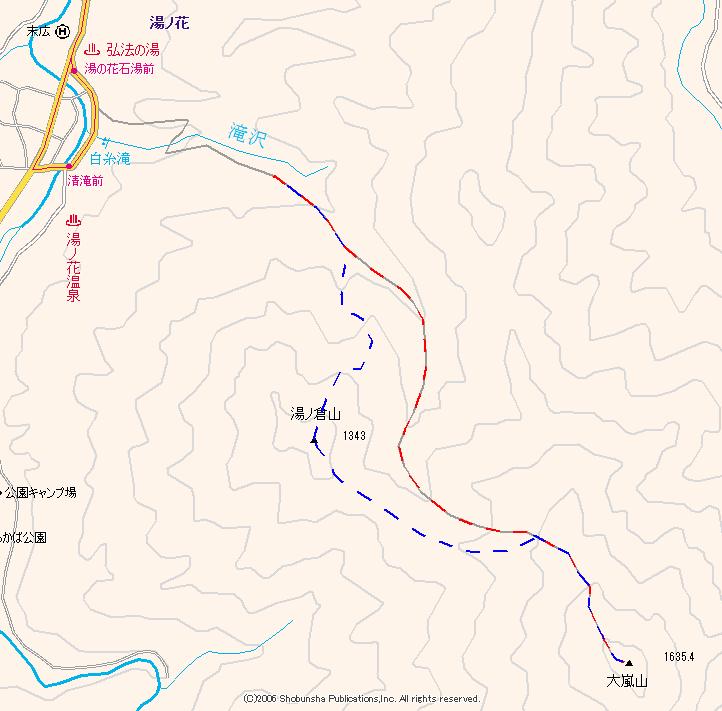

1:20家を出て、すぐに高速に乗って伊勢崎まで走り、国道122で日光に向かい、121で山王峠を越えてゆく。これまで桧枝岐に入る場合は、新潟経由がほぼ100パーセントだった。新潟経由の方が近い気がしていた。今回、日光周りの方が楽だし速いことに気づかされる。気づくのが遅いって事でもあった。湯ノ花温泉郷の弘法の湯の先で左折し進むと、道標があり大嵐山を導いていた。左右から野草が茂る狭い林道を進むと、その終点地が登山口となっていた(4:45)。

林道の終点地は、携帯にアクセスができない場所であった。微妙にアンテナが立つが、結果としてネットに繋がらなかった。深夜便を聞きながら夜明けを待つ。雨は強くはないものの降り続いていた。外気温は12℃を示し、降ってはいるが暖かかった。6時近くになっても、まだ暗い登山口で降雨が夜明けを邪魔しているようだった。実は8月4日の中央アルプスの山旅以降で、一度も登山靴を履いていなかった。全て長靴で行動していた。今日は久しぶりに、3ヶ月ぶりに靴紐を縛るのだった。

6:03登山口をスタートする。植林帯の中の薄い道形を伝うと、歩きはじめて1分としないうちに林道に乗る。この林道は途中に「入山禁止」と出ていた分岐からの道だろうと、林道走行時の記憶を遡る。しばらく進むと、少し泥濘した場所となり簡易取水設備が右に見えてくる。道標の全く見えない中、探るような気持ちで進んで行き、やがて林道幅が怪しくなり沢の中に道形が吸い込まれてゆく。ここには大岩があり、その先には湯ノ倉山への分岐路が右の谷へと上がっていた。左の谷に入って行き、沢の中を渡渉すること4回。その先は枯れた沢となる。

ルートがあるにしては歩き辛い。足を置く場所の石が悉く動き、その上にはホウ葉が乗っている。さらに雨がそれらを濡らしていた。歩き辛い答えが先に待っていた。どこかで踏み跡を追えなかったようで、進む先の右手上に登山道が見えてきた。標高は1190m付近で、涸れ沢の源頭のような場所から這い上がるようにして登山道に乗る。そのまま谷の延長を進み、1290m付近に左に進ませる道標があり、ここで谷を離れた形になるようだ。

1420m付近まで上がると、湯ノ倉山への分岐があった。麓側ではなく上側に向けて表示があり、既に順路が決まっているような場所のようであった。ここからの登りで、ブナの根に足を置き、見事に滑り転倒。この時だと思うが、ザックの横に結わえていた水を無くしてしまった。雨がなかなか止まず、風も冷たく感じるほどになってきた。回復傾向にあると予報を見ていたので、雨具を着ずに濡れながら行動していた。さすがに着ようと思ったが、この先で尾根に乗り上げると、西風が遮られた形となり降ってはいるが寒さは和らいだ。でも今度はみぞれのような大粒の雨が当たるようになる。実際は木に溜まった雨粒であろう。ブナを伝う雨が一筋になって垂れ落ちている場所も見られた。ガスが濃く展望は全くない。そこそこの展望の場所と聞いていただけに残念であった。ただし、温泉を前にしてのこの雨やガスは、温泉の心地よさを強くしてくれる素材。自然条件の全てを受け入れ楽しむのであった。

大嵐山登頂。標識が背を向けていたので、南側にも登路が存在するのかと思ったが、そう言う事ではなかった。途中の道標も背を向けていたり、意図は何なのだろう。とは言っても難しく考えない方がいいのかも。大きな標識の前には二等点が顔を出していた。雨が降り続き、ガスに覆われ展望は無し。3.5mくらいの高い位置には残雪期に付けたと思われる標識も見られた。

往路を戻る。尾根を離れ落ち葉に足を滑らせながら降りてゆく。誰か上がってくるかと思ったが、見えるのは白い尻毛のシカばかりであった。1330m付近の分岐から湯ノ倉山へと進む。尾根に乗る手前あたりは、倒木があり、それが為かルートが薄くなっている場所も見られた。尾根に乗ると一転、散策路のような快適な道が待っていた。緩くアップダウンしながら進む中、ふとザック横に触れると、水入れが無くなっていた。スリップした時に落としたようだ。飲もうと思った時にないのも堪えるが、山中にゴミを落としたことの後悔が強い。急に空が明るくなり出し、日差しが出てきていた。

湯ノ倉山もまた、大きな標識が背を向けて待っていた。こちらは麓側に対して標識が在るので、設置の仕方は合っている。北北西と南東に展望があり、振り返ると先ほど居た大嵐山が聳えていた。水が無くなったのでりんごで水分補給。と、その時、10mくらい離れた北側で大型獣が動く音がした。かなり緊張するが、音は遠ざかっていった。動きを耳で察知していると、シカの警戒音が聞こえてきた。シカだった・・・。それらが居た方角へと降りてゆく。

大きな九十九を切りながら下り、後半は谷地形の中を進んでゆく。終始見通しのいい場所で閉所感が無いのがいい。これはルート全体を通しても言える。下草が少なく、もしかしたらシカの食害ってことかもしれない。見覚えのある往路の谷が前方に見えだし、こんな時にホッとして、いつも転ぶ場面なので足場に注意して進む。現にちょっと悪い場所もある。林道の道形に乗って戻って行く。

駐車した林道終点への下降点は、赤テープのマーキングがあるのみ。ここは道標があった方が往路も復路も親切とは思う。駐車場所に戻ると、車の上を針葉樹の枯れ葉が覆い凄いことになっていた。落葉期は沢側ではなく山手側に停めた方がいいよう。針葉樹なので隙間に入り込み除去するのが大変であった。

麓へ下ったら、湯端の湯を皮切りに、外湯4湯を湯巡りする。冷えた身体に良泉が染み渡るのだった。

戻る