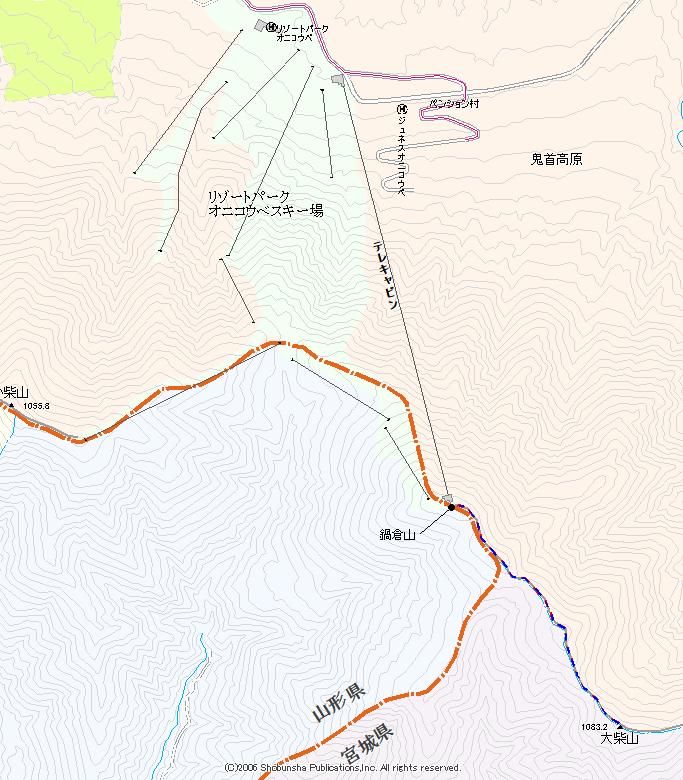

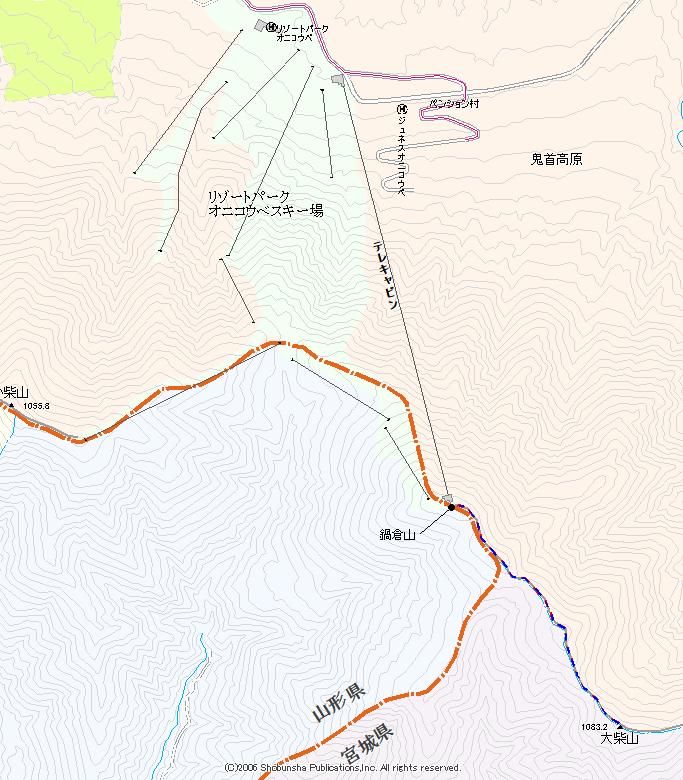

台風24号の影響で、西日本から雨が流れてきていた。ここは東北へ逃げれば土曜日は回避できると踏んだ。そして、鳴子温泉はゆさや旅館さんのうなぎ湯も利用したく、抱き合わせで計画してみる。同行者がいるので、超楽々、超チョンボをし、鬼首スキー場のテレキャビンを使って宮城山形県境の鍋倉山まで上がり、大柴山まで進んで戻ってくるだけの計画とした。

5:19家を出て、東北道を順調に走り泉ICで降りて羽後街道で鳴子温泉へと向かってゆく。そして温泉街を通り越して、荒雄湖の左岸を走り鬼首温泉郷に入る。「小さな国」への道標に導かれスキー場へと上がってゆく。経路5時間でテレキャビンの麓駅に到着した。なにかイベントがあるようで、大型バスが何台も到着してきていた。しかしゴンドラが見えない。動いていない。

準備をしてチケット売り場に行くと、そのとたんに大きなモーター音がしだした。感応式というか、人が来たら動かす省エネのゴンドラ施設であった。そしてゴンドラが見えないのは、都度クランプして動き出す仕様で、それが為にケーブルにゴンドラがぶら下がっていないのだった。

小さな日本車両製のゴンドラに乗り込む。麓はまだいいが、上層は真っ白のガスであった。地形図からは急峻の谷地形が下にあるはずだが、それさえも見えないほどに覆われていた。乗ること10分ほどで山頂駅に到着する。当然係の人がいるのだが、とても寒そうに見えた。

何も足で登ることなく鍋倉山登頂。南側は何とか見え、月山もうっすらと見えていた。すぐに南へと進んで行く。ルートは200mm丈の野草が覆い、ほぼずっと続いていた。それでも足元が濡れないのは、先行者が居るのが踏み跡から判る。

1094高点で県境を離れるが、高みの最高所を少し外した場所を通過させ、その先すぐに解体した木材が堆積している。階段の加工跡があるので櫓でもあったのだろう。4分ほど進むと、もう一つ同じような場所が見られた。

1100m峰を越えると、向かいから男性がやってきた。大柴山の先の分岐点まで進んで戻ってきたと言う。踏み跡はこの方のものだったようだ。同行者が遅く、何度も立ち止まり歩いていた。少し泥濘地があったりし、ササっと歩けない場所ではあるのだが・・・。

大柴山は三角点があるのみの通過点のような場所であった。少し東進してみたが、付近一帯はブナがあり心地いい場所ではあった。冬季に雪が乗っていれば、南側の棚地形が広い休憩敵地になるのかもしれない。3分ほど待ったが、後続が来ないので往路を戻る。

ゆっくりゆっくりと戻ってゆく。すぐれない天気だが、新たにすれ違った二人連れもあり、お手軽にハイキングが楽しめる場所のよう。まあ雨に降られないだけヨシとする。

鍋倉山に戻り、同定盤を見ながら各方面を眺める。小柴山も抱き合わせにしたいところだが、この後に観光予定も控えており、これにて山を下る。

戻る