|

|

|

|

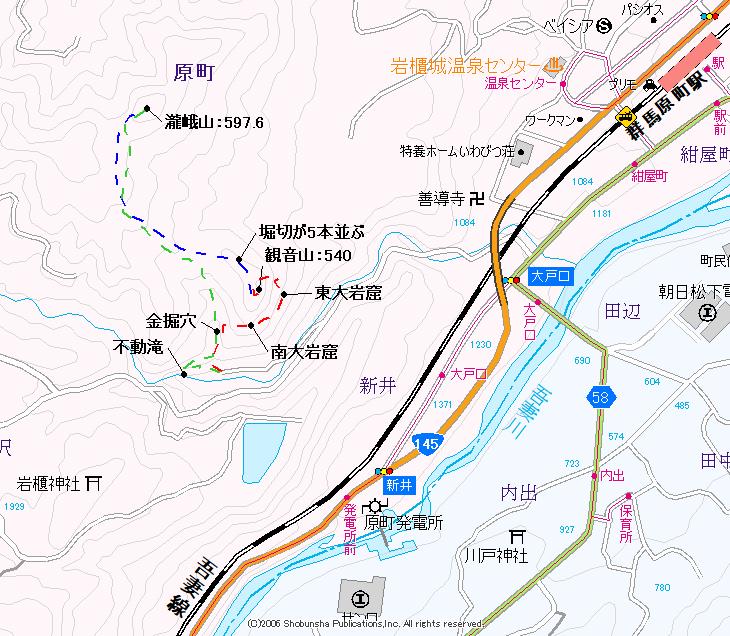

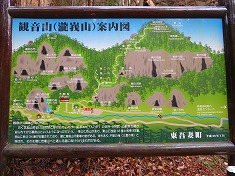

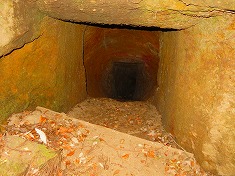

| ①登山口は、斜上する道の右側に分岐する側。 | 案内図には象ヶ鼻からの山腹の道は描かれていない。 | 登山口 | 胎内窟。中に入れる(通過)ようになっている。 |

|

|

|

|

| 北向き観音窟はルートから逸れる。行き止まり。 | ルートはこんな感じ。落ち葉が多い時期は道の場所が見難い。 | 金堀穴。復路は谷を下りここに戻る。 | ②象ヶ鼻。道標は南大岩窟の方面は潰されていたが、通行止めにされてはいないようで進んでみる。 |

|

|

|

|

| 振り返り撮影。ここはハングした岩の場所で、身体やザックを擦る。 | 南大岩窟 | 南大岩窟アップ | 南大岩窟の先の崖がコースかと思って登ってしまった。戻る。 |

|

|

|

|

| 大日の窟。この日に見た中では一番岩屋らしい空間。 | ③東大岩窟。ここは裂け目のような場所。 | ③東大岩窟の石像。表情がいい。 | 九十九折りの道形がある。南大岩窟から先は道の場所がはっきりと見えない場所が多い。 |

|

|

|

|

| 金堀穴の所にあったのと同じ道標が東にもある。 | ピンと張られた鎖場。 |

④観音山。首を落とされた石像が二体。 | ④祠 |

|

|

|

|

| ④頂上標識 | 北西側の平地。城址なので二の丸の場所。 | 最初の堀切。全部で5つの堀切が連続する。 | 堀切3つ目 |

|

|

|

|

| 4つ目 | 5つ目。ここまで綺麗に連続する場所も初めて。相応に起伏が大きい。 | 堀切を南に進み分岐になる。五差路的になっている。左の道形は送電線鉄塔側に進んでいると思われる。 | 左の写真の右の道を選んだが、すぐに有耶無耶になった。分けやすい笹の薮。 |

|

|

|

|

| 瀧峩山西側直下。 | ⑤瀧峩山 | ⑤西側には棘のある植生が多い。 | ⑤東側から見る山頂 |

|

|

|

|

| ⑤三等点 | ⑤表情のいい石像 | 一体は調査がされたよう。道形を戻る。 | 往路に分岐した場所に戻る。南東に進む道形を追ったが、途中で消滅していた。 |

|

|

|

|

| 道が無くなったので谷下り。細い流れがあり、深い場所は膝上までズブッと踏み抜く。 | ⑥金堀穴の場所に飛び出る。 | ⑥金堀穴の中 | ⑥降りてきた谷。伝わない方がいい。 |

|

|

|

|

| ⑦登山口に戻る。 | ⑧不動の滝。不動堂側から見る方が全景が見えて綺麗。 | ⑧駐車場に戻る。新設のトイレが出来ていた。 |