高水三山は駅からのアプローチも良く、電車ハイカーにとっての人気の場所のよう。一方マイカーハイカーには、雰囲気から停めにくい場所のように思っており、出向くのを躊躇していた場所であった。でも、いざ探してみると、平溝川沿いに停められるようで、馬蹄形の中央的場所に停められることとなり、安心して狙ってみることにした。

地形図に掲載のある3山と、掲載のない2山が一帯に存在する。抱き合わせて5山となり、計画するに際し楽しみともなった。馬仏山は、惣岳山と岩茸石山との間のピーク。永栗ノ峰は、高水山から東に林道を進んだ先に存在するので、どちらも無理せず踏めそうな場所であった。

1:00家を出る。秩父盆地はマイナス7℃まで冷え込んでいた。名栗通過時はマイナス4℃で、現地の青梅の山間部はマイナス1℃を示していた。高源寺のある平溝川の道を進んでゆくと、その高源寺の所に高水山の道標が見える。右に見つつ進んでゆくと二俣尾浄水場施設があり、その手前にも2台分ほどの余地があった。がしかし、ここはあからさまに浄水場の駐車場で勝手に止めるのは憚れる。さらに先に進むと、奈々村橋があり、その上流が二俣尾浄水場の取水場となっていた。その北側に3台分ほどの余地があった。川向いは大々的な伐採斜面となっていた。この日は珍しく厚手の毛布を持ち込んでみた。温かいと仮眠もしっかりできるのだった。

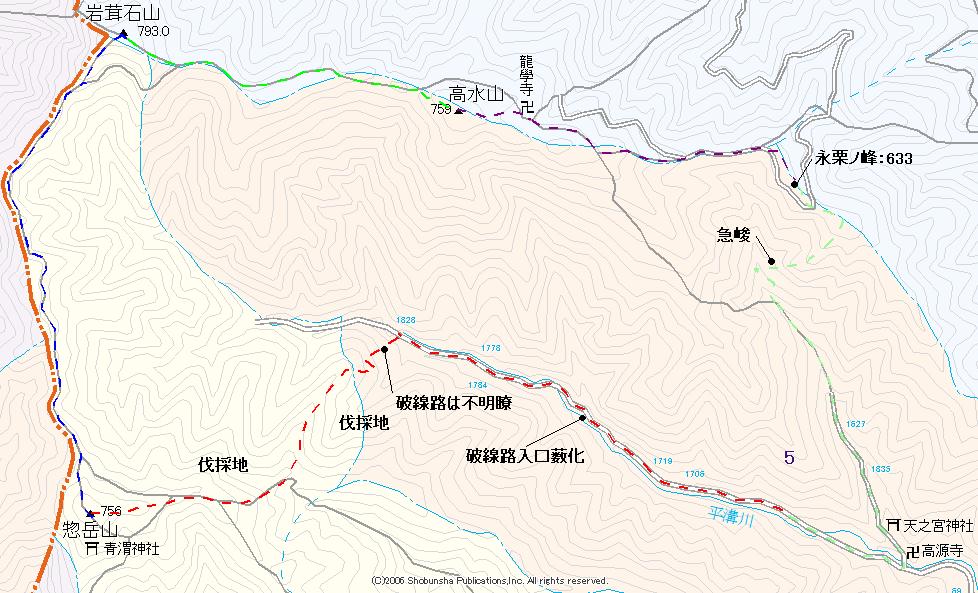

6:31スタートする。上流側に進むと崩壊した家屋が見えてくる。廃村状態か・・・と思ったが、さらに上の家にはナンバー付きの車があり住まいしているようであった。当初は614高点に続く破線路を辿ろうと思っていたが、入り口付近が嫌に野草が蔓延っており入るのを阻止しているように見えた。この先には、あと2ルートの破線路があることから、さらに上流側に進んでゆく。上流側にも伐採地が南にあり、その谷向かいの北側斜面にも村落があった。たまたまそこから降りてくる車があったので、まだ住まいしていることが見えた。乗っていたのは、かなり老齢な夫妻であった。軽く挨拶をしたが、知らない人を見る目であった。この場所で舗装路からダート道に変わる。そしてそのダート道にはチェーンゲートが付けられていた。ここから南斜面に取付く。数え2番目の破線路であった。

伐採地を左に置きながら植林斜面を登って行く。最初の20mくらいは踏み跡があったが、それ以上では有耶無耶になっていた。在ったであろう道形はほとんどなくなった。ただし、下草は無くどこでも歩ける斜面ではあった。高度を上げていくと、伐採斜面と合流し、見通しのいい中を歩いてゆくことができる。向かう先、軍畑駅側から連なる尾根が、伐採してあることでより綺麗に見えるのだった。620mピークで、その尾根上に乗る。

620mピークからしばらくは、少し分けて進むような場所で、春先からは野草が茂る場所のようであった。進んでゆくと、進路を通行止めしてある場所があり、そこから直登している踏み跡を進む。登って行くと赤青黄色の三色のマーキングがされている場所があり、ここで明瞭な山道に出会った。逆行で、今伝ってきた道に入って行く場合は、少し逸れた所にマーキングがあるので見落としそうな場所ではあった。

一級路を進んでゆくと、またまた伐採地が現れた。ここは現在進行形の場所のようで、かなり真新しい切り株が並んでいた。その脇を進んでゆくと初めて、道標が現れた。しかしここに惣岳山の表記は無く、判らないまま二つの一級路に挟まれた直登する踏み跡を登って行く。あまり伝う人が居ないのか、先ほどまでの一級路仕様に対し、グレードが落ちる感じであった。

惣岳山到着。青渭神社が山頂の主人公のようで構え、その西側が最高所であった。756の標高点位置より、1mほど本当の標高は高いのかもしれない。青渭神社を参拝して目を惹かれたのは彫刻で、とても上手な鑿使いで、板の厚みの何倍もの奥行きが感じられるものであった。そして全てに丸みがあり優しい表現がされていた。全方位の彫刻を眺めてから先に進む。

北に降りてゆくと、こちらには惣岳山を示す道標が立っていた。この先の723高点が馬仏山なのだが、登山道は山腹を通過している。この時、最終座の永栗ノ峰の後をどう進もうかと考えていた。そして非常に歩き易い登山道に、ぐんぐんと進んでいた。予定しておきながら723高点を踏まずに通過してしまった。そのことに気が付いたのは家に戻ってからであった。地形図にも名前をふってプロットしてあったのに・・・。

岩茸石山の西側の肩の場所は、キジ場になっているようで、白い紙がいくつか落ちていた。東に進むと大展望の場所で、立派な大きな三等点が待っていた。そろそろ誰かとすれ違うと思っていたが、まだ独り占めの山頂であった。推奨コースは反時計回りのようであり、かなりの人数とすれ違うと覚悟をしていた。この先も負荷のない一級路を伝う。足場がいいので歩きながら何度も地形図を出して、永栗ノ峰からの下山路を検討していた。

高水山に到着する。犬か狐か、狐か犬か、祠の中に祀られているのが見える。もう一つ、カエルの石像が置かれた祠もあり微笑ましいい。無事帰るってことを意味して置いているのだろう。男性が一人登り上げてきていた。その先にも人影が見える。ラッシュ時間になってきたようだ。コースから逸れて逃げるように常福院へと降りてゆく。

常福院は、社殿も立派だが、同等に社務所が立派なのに目を奪われる。皇太子妃の雅子様も訪れているようだ。本殿の裏には石像が並び、一つ木彫の龍が居るのだが、見事な彫り物であった。参拝を終えたら参道の階段を降り、8条の日章旗の場所から右手の道を選ぶ。軍畑駅への道を右に見送り左に進み、その先で林道に乗る。よく踏まれた林道を快適に進んでゆくと、右カーブになった場所で左側に踏み跡のある細尾根が現れる。永栗ノ峰の西側取付き点となる。

永栗ノ峰は、最高所には人工物は無く、少し南に進んだ場所に山名標識が付けられていた。そしてこの一帯でよく見られるパウチされた仏像写真も掲げられていた。膝上高さに切られた切り株が残り、テーブル代わりにちょうど良かった。赤い頭のプラスチックの杭が埋められているが、そこにも山名が記されていた。下山方向を迷ったが、尾根伝いに道があるので進んで行ってみる。

南東側に進むと、途中で南に降りだし林道に出た。林道からの入口には丸太でのステップも造られ、全くのマイナーピークでもないようであった。木片の案内看板も造られていた。林道をわずかに進みカーブの場所から再び山道に入る。この先の610mピークまで進んだら、ここで主尾根を離れ南西尾根に入って行く。林業作業者のものか、薄い踏み跡があった。獣かもしれない。途中まで踏み跡があったが、530mもしくは520m付近より急峻になり、流れる足場の中を九十九を切りながら降りてゆく。向かう先には暗い流れがあるが、その谷向こうからはハイカーの声がしてきていた。

降り立った沢の場所には大岩があり、なぜかその上には壊れたテントが残置されていた。こんな場所に何の目的で・・・誰かが調査目的で入っていたのだろうか、麓からもアプローチのいいポイントであり泊まる必要は無いようにも思い、不思議なテントであった。ここから一度渡渉して右岸に行ったが、倒木が多すぎて歩き辛い。左岸に戻り適当に降りてゆくと、赤い杭が踏み跡らしき筋を伴い適時打ち込まれていた。急斜面を降りてゆく。谷向かいにはハイカーの目があり不思議そうに見られている。

四合目の場所で登山道に乗った。予想通りにかなりのハイカーとすれ違う事となった。釣り堀のある場所までに20名ほど、そこから高源寺橋までに30名ほどがすれ違い、大人気の場所と体感した。藪を考慮してスパッツを着けていたのだが、足元に巻いていたのは私だけであった。普通に登山道を歩いてさえいれば、汚れる場所は一切ないのであった。浄水場を過ぎ、その取水場の綺麗な水を覗き込み駐車余地に戻る。

残した馬仏山に行かねば・・・破線路を追い西から上がってみようか。