甲州は石和温泉の北では、こどもの国内の愛宕山を踏んだのみで、まだいくつもの未踏座が残っていた。今回は棚山と兜山、そして御前山を踏む予定とした。棚山はほったらかし温泉側から道が拓かれたようで、東側からのアプローチが主流のよう。よって基点をほったらかし温泉にしても良かったのだが、春日居町桑戸地区からの方が周回がスマートとなる。常に楽をしたいと考える弱い心を持つのだった。

1:00家を出る。西上州も10℃と、ここ連日にしては深夜帯も温かくなっていた。野辺山を経て須玉に降り20号に沿って進む。向町2丁目交差点から140号へと折れて、大蔵経寺山トンネル東からフルーツラインに入って行く。流しそうめんの看板の場所が現地への入り口で、やや狭いコンクリート舗装路が奥へと続いている。

予定した基点としていた分岐の場所には、手前に資材置き場があるが停めやすい場所が無かった。少し先に進んでみたが、暗い中に別荘のような場所が見えたり、戻っては流しそうめん店の敷地で、さて困った。もう一度分岐点まで行くと、その分岐の場所に1台分ならなんとか停められそう。落ちているコンクリートブロックに注意しながら突っ込み夜明けを待つ。付近は不法投棄が多いようで、その抑制の注意書きが多い。ジモティーにとっては少なからず私もそんな対象者(車)であろうから、気を使う場所もであった。そういう意味では、注意書きが効果を成していると言える。

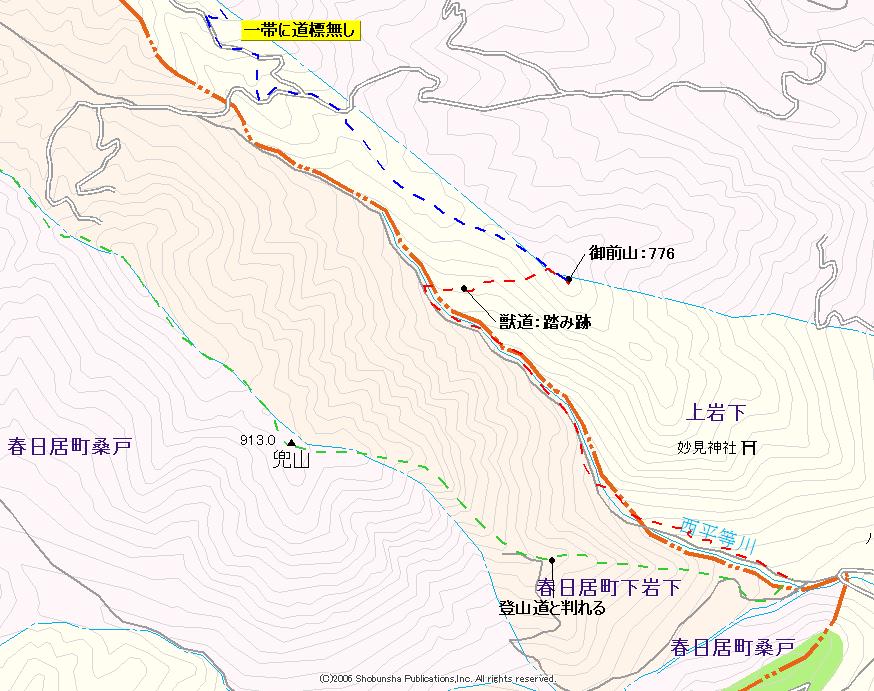

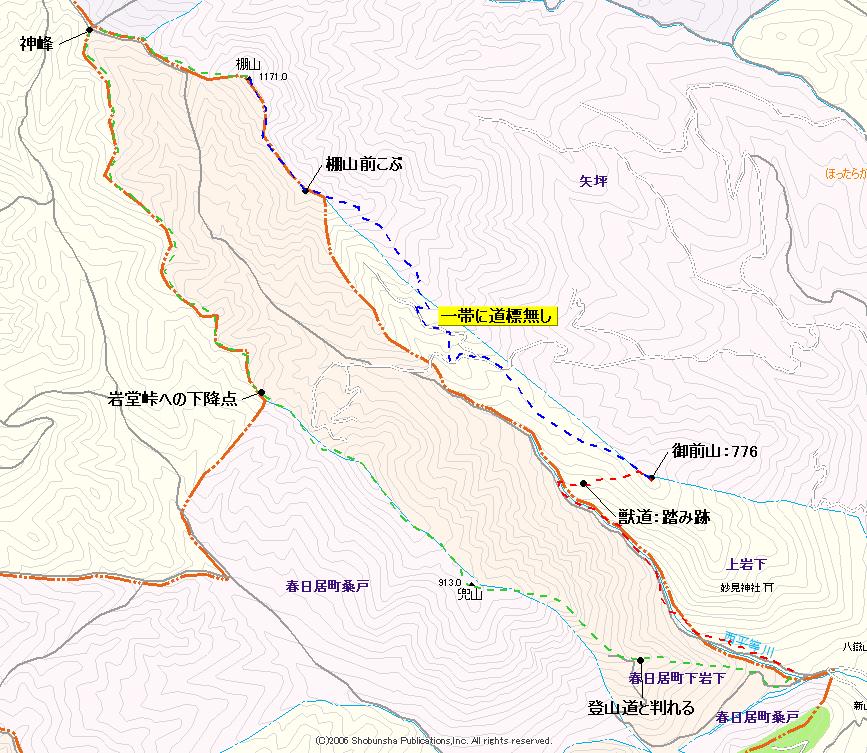

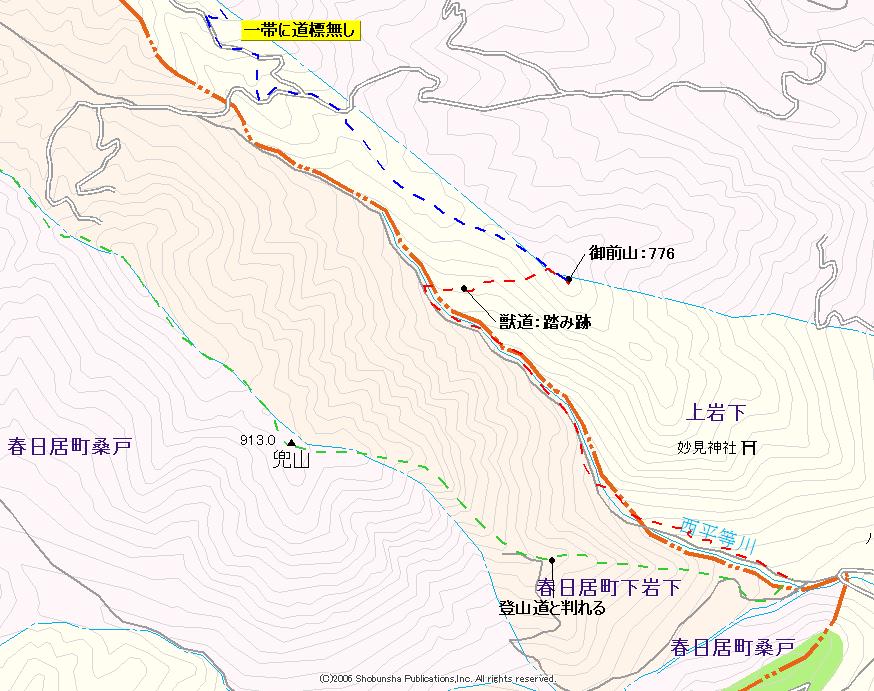

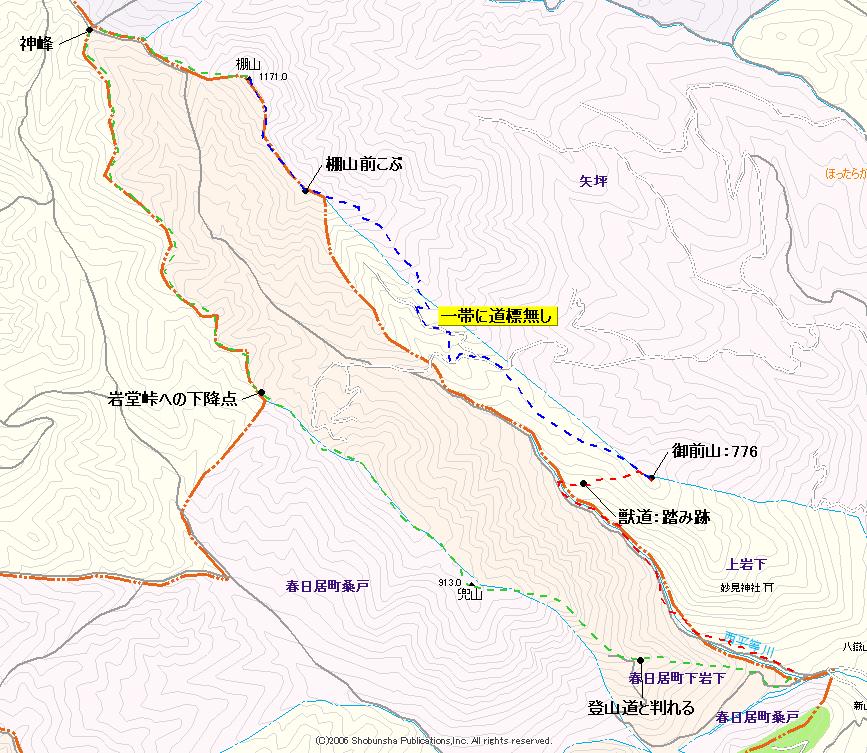

6:27夕狩沢沿いの道を登って行く。最初から荒れており車では入れないであろう路面であった。堰堤を巻く場所には土砂の押し出しもあり、廃道化しているのがハッキリと判る。計画当初は時計回りで登ろうと思っており、まず兜山登頂と考えていた。山腹を見ながら適当な取付き点がないかと探っている中、2回目の渡渉をした先の左岸に、うっすらとした道形が見えた。近距離でもあり先に御前山に登ってしまおうとなり、急遽反時計回りに変更となった。

道形を追ってゆくのだが、獣道だったのか杣道だったのか、途中で判らなくなってしまった。それでも向かう先に顕著な高みが見えており、それが御前山と判るので進路はブレない。その高みの左に見える鞍部に進むようなコース取りをして登って行く。下草は無く、流れやすい以外は登り易い斜面であった。尾根に乗りあげ東側に進むと、大岩が折り重なるような山頂部に到着する。

御前山には赤のガムテープが巻かれ山名が記されていた。大岩が周囲の展望を邪魔するような感じで、そういう意味での視界のない山頂であった。本当は最後にここでヤキソバパンを出すつもりでいたのだが、まず一座目がここになったために腹が全く空いていなかった。それでも出そうかと思ったが、雪山で食料が無くなり新聞紙面に載るのも寂しいのでまだ温存とした。

北西に進んでゆく。こちらも下草のない尾根で歩き易く、境界標柱がちらほらと見えた。780m付近で林道に出合い。道形に乗って西側へと進んでゆく。地形図の実線に乗ったのだろうと判ったが、上に行くように枝道を選ぶのだが、その枝道がけっこうに多く、どれが的確な道選びなのか判らなかった。植林帯の中にあちこちに道形が見え、正解が判らずもどかしいので東側の尾根に乗ってしまうことにした。

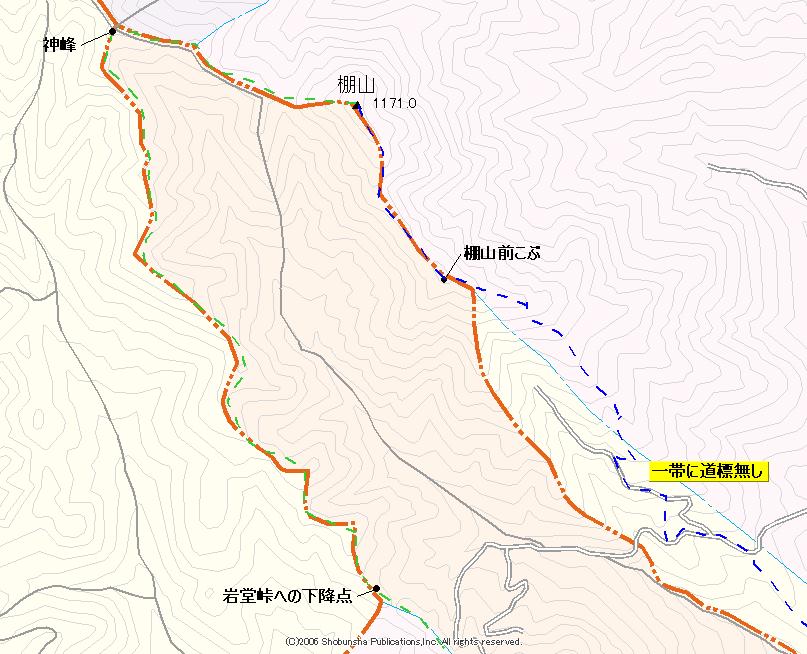

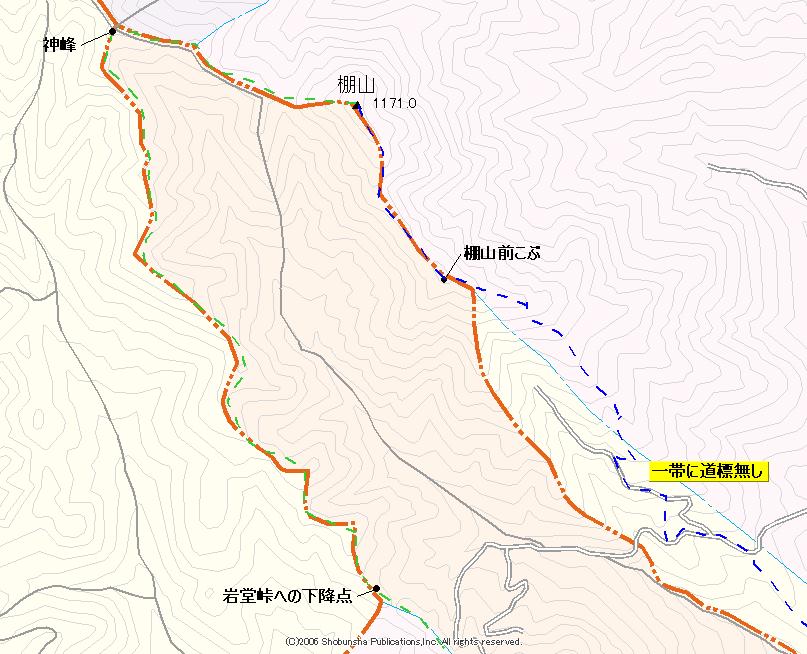

尾根に乗ると再び境界標柱が見え、そこに道形がうっすらとあった。林道に出合った時も、道を跨いでそのまま尾根伝いで進めば、迷い感は抱かなかったことになる。そして1050mでトレースの残る登山道に乗る。そこから登ってきた尾根側を見たが、下り路として使うには、判りにくい場所となっていた。登山道上は踏み跡の多くが溶け、そして凍りつき滑って歩き辛い。その為だろうアイゼンの跡も見える。ザックに入っているので使えばいいのだが、いつもながら出すことは無い。これを事故予備軍とも言う。

棚山前こぶの1104高点からは緩やかに登って行く。進路左には帰路に使う尾根がある。一本尾根ではなく、くねくねとしているので登りに使いたかったのだが、下降しながらの尾根選びが心配でもあった。そう思って見ると、よりスッキリしていない尾根に見える。背中側からは、フルーツラインを通過しているのだろうエキゾーストノイズが時折上がってきていた。2014年は大雪の甲州であったが、今の状態が普通の甲州でもあろう。積雪量はこの場所で300mmほどであった。

棚山到着。細尾根の突端の様なピークで、東西の展望がいい。ほったらかし温泉だろう施設も霞んだ先に賑やかしく見えていた。そして富士山も見え、この後の下降線を示すように笠雲を乗せていた。西側の展望がとてもよく、南アルプスの白き峰々が並んでいる絶景の場所であった。景色はいいものの、三角点は無残にも角が割られ、等級判読さえも危うい状況となっていた。嫌な趣味を持った人が居るものである。兜山に向かうべく、尾根筋を西に進んでゆく。

西側には単独の方が往復したトレースが残っていた。兜山からか・・・とも思って追ってゆく。滑りやすい斜面が続き、転びそうになりながら降りてゆく。雪が無くても滑りやすいのだろう、タイガーロープも流してあった。1110m峰から南に降りても良かったが、トレースの主が先に進んでいるので迷わず西に進んでゆく。

1160m峰には神峰と山名がふられていた。そしてトレースの主は残念ながら太良ヶ峠側から往復していることも判った。ここからの兜山側の尾根には無垢の雪が繋がっていた。ちょっと気になったのは、この場所に兜山を示す道標が無い事。無くても別にいいが、あるものと想定していた中で無かったのだった。南に降りてゆく。

1040m付近で「トレッキングコース」と書かれた標識が現れた。これがここにあるなら1160m峰にもあって然りだと思える。終始樹林帯で遠望のない中、クネクネ進む尾根を選びながら降りて行く。1020m峰の場所は、南西なのか南東なのか、地形図を見ていないと判らない場所であった。これから道標をつけ整備するのか、そこを思うと、1160m峰に案内を出さずに、進ませないってのは安全対策かもしれない。

890mの小さな鞍部に、岩堂峠への下降点道標があり、その道側から見えるように兜山への道標もつけられていた。ここで再びトレースに乗る。そして980m峰は大岩の山頂で、御前山と同じ仕様のテープがされ兜山山頂と記されていた。間違いなく兜に見える場所はここであり、地形図で記される三角点の場所は肩であり、こちらの方が高いわけであり山頂に相応しいとも思う。緩やかに南東に下って進むと、絵図が掲げられ、そこが夕狩沢への下降点であった。下山はここを使おうか・・・と迷いつつ兜山に到達する。

兜山の山頂では、奇形のアカマツが出迎えてくれ、その形が微笑ましい。山頂からは3つのコースが枝分かれしているようだが、通ってきた以外の2路は林道に降り立つのだろう。低いベンチで座り心地が微妙ではあるが、最終座であり腰を下ろしてゆっくりとする。山梨百名山であり、もう少し展望がいい場所なのかと思ったが、木々の間から見る場所となっていた。

岩場コースへと降りてゆく。途中から急峻になり、その下から長めの鎖場となる。日当りがいいので雪は解けているが、雪が乗っていなくてよかった・・・。上の急峻の場所でもそれが言える。下って行くと、トイレと駐車場の道標があり、その方向を見ると岩壁に岩ヤが張り付いているのが見えた。兜山にゲレンデが在ったのを知ることとなる。降りてゆき、登山道が尾根を離れる場所で、そのまま尾根通しで降りてゆく。ここからの最初はなだらかだが、後半に急峻地形が待っていた。左側に夕狩沢の堰堤を見ながら、急峻をズリズリと下って行く。

林道に出たのは逆S字カーブの場所で、そこには到着時に見た別荘のような建物がバリケードで囲まれていた。とても物騒な囲み方であり、何かあったのだろうかと勘ぐるのだった。夕狩沢の分岐に戻り山旅終了。

戻る