山は動かじとは言うものの、実際は動く。目に見えて動くのが、2014年の御嶽山や最近の口永良部島からも判る。気象状況と休みの関係からも逃げてしまう場合もあり、登るタイミングはとても重要だったりする。難しい場所に対し、老いると狙えなくなったりし、自分のタイミングで山を動かしている場合もある。

吾妻山は、9月の9日に47回、翌10日に44回の火山性地震を起こしている。いよいよかと思った前週だったが、以後は沈静化に向かっている。北側の落穂をずっと思っており、秋に入ったらと思っていたら、こんな状況になった。それでも、もし噴火があるなら、そういう気配があるのなら、様子を見てみたい何か感じてみたいと思ってしまう。これを野次馬根性と言うのだろう。吾妻山山塊に入るには規制を含め障害がある、南の安達太良山なら問題はないだろうと今回の山旅の場所を企画する。安達太良山だって火山なんですが・・・。

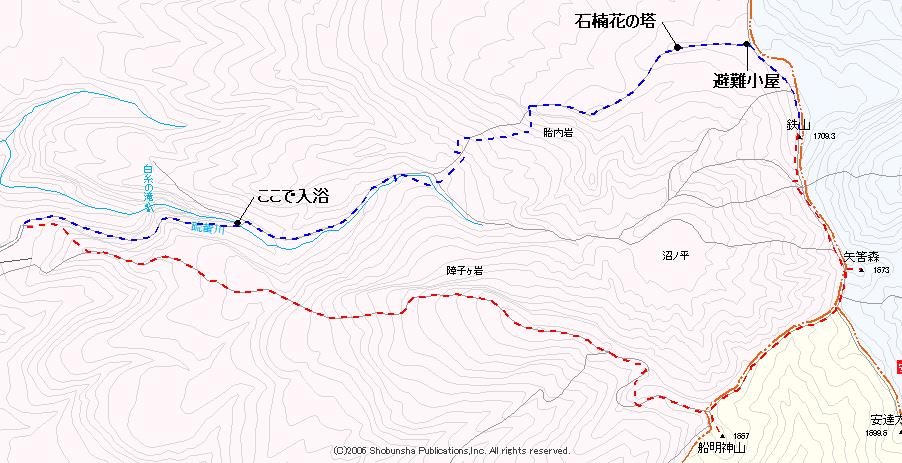

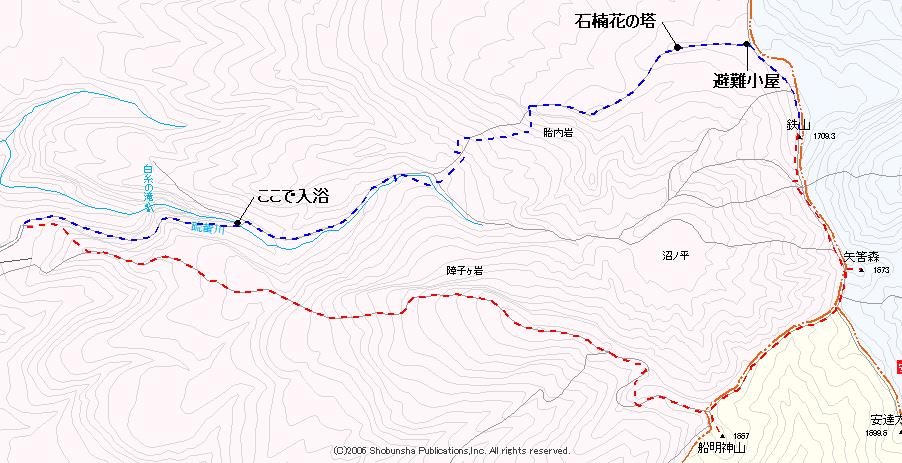

温泉好きとしては、沼尻温泉の源泉地、硫黄川の野湯を一度利用してみたいと思っていた。そして安達太良山塊としては船明神山と鉄山が未踏座だったので、周回しつつ最後に温泉に浸かれるコースが計画できた。ただし三連休は全国的に雨予報、このエリアも同じであった。

前夜22:45家を出る。ノンストップで磐梯熱海まで走り、母成グリーンラインを経て中の沢温泉街に至る。すると温泉街に学生らしき集団が居て、路上に一人倒れていた。時計を見ると2時、学生の合宿行動の中では不埒な時間ではあった。普通に飲み過ぎかと思い、その脇を通り過ぎる。沼尻スキー場内の林道に右折し、途中からダート道を登る。ザレた道でタイヤが砂利を掻くようにして登って行く。進むのに無難なのは四駆車だろう。林道トップの広みには2台の先客が居た。経路3時間15分。

上州は26℃ほどだったので、フリースのブランケット等を持たずに来てしまった。ここでは15℃で、エンジンを切ると次第に冷えて何度もブルっとさせられる。長袖のカッターシャツを着てもなおだった。自業自得と言う。それでもここで15℃は暖かかったろうと思う。2.5時間ほど仮眠をし、周囲が白み始めたので準備をする。明るくなって気づいたのだが、50台ほど停められる中で、一番場所の悪い泥濘地に停めていた。スタックしているような気もするが、出発前に余計な労力は使いたくない。戻ってから対応しようと、自分のことながら見て見ぬふりをする。

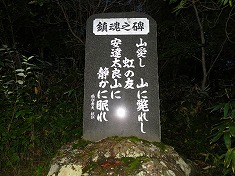

5:07出発する。動き出したのを察知したのか、先に泊まっていた車からも家主が出てきてあいさつを交わす。登山口には大きな石碑があるのだが、学がなく「斃れし」がどうにも読めない。誰か読みのいたずら書きをして欲しいと願う。読みを考えながらよく踏まれた道を進む。利用者の多さからだろう、踏まれ削れた道に見える。最初の観瀑台があるが、植生が邪魔して奇麗に白糸の滝が見えない。この先の二つ目の観瀑台も同じであった。以前はよかったのだろう。

観瀑台より、さらにもう少し登ると滝がよく観えてくる場所があった。それにしても道が悪い。いつもなのか・・・多分おそらく9月2日に行われたトレイルランニングレースのせいであろう。杵で叩かれたような、捏ねられたような登山道になっていて泥濘地が多いのだった。毎年繰り返されれば、かなり削れることになるだろう。判っていればスパッツを持ってきたが、用意はなかった。

硫黄川への下降点の場所で、雨が強くなったので雨具を履く。上は着ずに傘を使った。しかしこれが・・・。このルートは結構に上を覆う木が多く、傘で視界を狭くしているので見えず、何度も引っかかる。そのうちに骨の一本が壊れてしまった。暑さを我慢して雨具を着ればよかった。でも意地になって傘のまま周回を決め込む意地っ張りなのだった。

沼平が見えるようになり、進む先に安達太良山の円錐形も黒く見えてくる。その右側が船明神山となる。三角点は気づかずに通過してしまっていた。白砂の池は、天気により色を変えるのだろう。この日は雨降りなので白濁した色であった。尾根歩きから、南側山腹を巻き降りる道となる。左右の野草が煩く、傘を前方に倒して露払いをする。尾根に戻り、一帯は北アの硫黄尾根の、霊峰白山は火の御子峰の色合いであった。

岩峰の南斜面に石の祠があり、真新しい注連縄が張られていた。まだ新しいので裏を覗くと、平成になっての建立と読めた。お参りしてから進んで行く。馬の背への道を左にして南進して進む。ここには石筵登山口への下降点があった。船明神山の手前には、気象庁の地磁気観測設備があった。二つある装置を左右に見ながら高みに向け進んで行く。最高所までは踏み跡なのか作道跡なのか、細い道形が存在していた。

船明神山登頂。人工物は何もなかった。南西側に植生のない4畳ほどの禿げた地形があった。北を見ると観測設備が並び人工的な景色であった。真東に安達太良山が乳首のように見えている。天気が良かったら安達太良山にも寄ろうと思っていた。と言うのも前回安達太良山に登頂したときも雨で展望がなかった。また同じ景色では登頂しても面白みがない。同じ登るなら展望を楽しめるときにと思うのだった。まあそもそも天気が悪い日に判って登っているって事実もあるのですが・・・。

分岐点まで戻り馬の背側へと進んで行く。その途中に単独の女性とすれ違う。聞くと、くろがね小屋泊でこれから中の湯温泉に抜けるようだ。「小屋でこちらのルートを聞いたが、小屋の人も状況を知っている人が居なくて」と申されたのだが、本当だろうかと思いながら背を向ける。沼平には何度もカメラのレンズを向ける。ややガスが出てきたので、この展望も時間の問題であった。

分岐点からは安達太良山へは向かわずに端折って矢筈森へと進む。登山道からわずかに逸れた場所に最高所があるのだが、前回同様のガスに遮られた景色となりつつあった。風もやや強さを増し、傘をヨットの帆に見立て、南風を受けながら押されつつ馬の背を進んで行く。旧道の下降点から沼平を見下ろすと、沼平の中にも観測装置が設置してあるのが見えた。谷全体を見ると、死の谷のようでもあり、石灰の採掘場のようにも見えたりする。鉄山に登って行くのだが、右手側には自然の石塔がゴジラのような表情をしていた。ペンキマークを拾うように進んで行く。

鉄山の三角点は、意外にも四等点であった。辛うじてまだ磐梯山の姿が望めていた。鉄山避難小屋の赤い扉がよく目立つ。祓川側は、くろがね小屋の屋根が自然と同化していた。鉄山では標高点を二つとっているのだが、なぜに近接して二か所でとっているのだろうと思う。流れの跡を追うようにして避難小屋に向かう。

鉄山避難小屋はとてもセンスのいい小屋であった。赤い扉といい、小屋名はステンレスをレーザーカットして作られていた。そして内部は、シナベニアを使った内装でどこを見てもきれいに仕上げてあった。小屋内の温度計は14℃を示していた。外に戻り箕輪山を望んだあと西進してゆく。この先のプロペラのある場所を見たことがなく楽しみにしていた。避難小屋からの西進は、視界が優れないこの日のような場合は道の場所を少し見出しづらい感じであった。

石楠花の塔に到着。Ⅴサインのようにプロペラがオブジェになっていた。事故の解説でもあるのかと思ったが、降りてから自分で学ばねばならないようだった。この先は胎内岩の岩壁の際を歩く場所がある。クレパスのような場所もあり、冬季や残雪期には、クレパスそのものとなるだろう場所で、事故は無いのかと思ってしまう。進路が鋭角に東に振ると胎内くぐりの場所で、上側も抜けられるが、雨降りでもあったので無理はせず胎内潜りをして降りてゆく。抜けた先も少し高低差がある場所で、下りに使うより登りに使った方が安全な場所

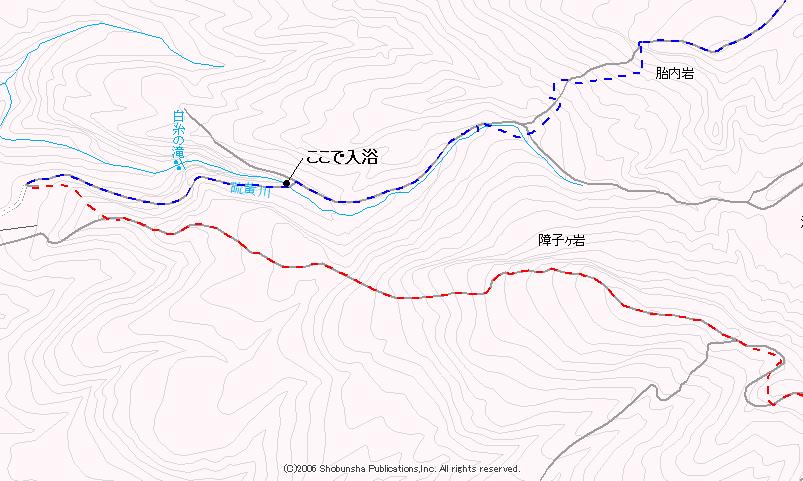

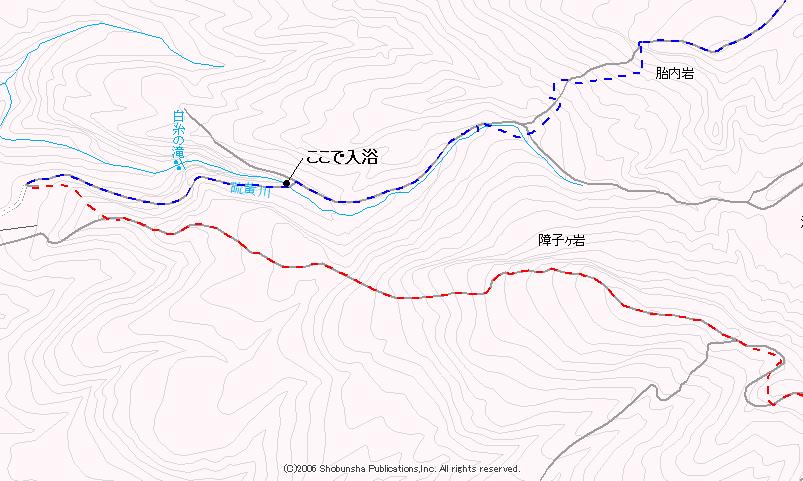

九十九を切りながら硫黄川へと降りてゆく。硫化水素臭が気持ち強くなってゆく気もする。立山の地獄谷もこのくらいの濃度であった。それがどれだけ害があるのかが判らないところがもどかしい。ガイガーカウンターのように、簡易装置でガス濃度が数値で読めるといいのだが・・・。硫黄川の中に入ると、前方から3名が登ってきてすれ違う。右岸の崩落地下を横切り進むと、導泉管の見える源泉地が見えてくる。登山道を進むと、左下に社も見えた。小屋も見えるが、しばらく川と水平に進んでから、それらのある下側の道に降り立った。ここには登山道と書いてあるが、示す方向がよくわからない道標だった。

さてここで登山をいったん中断して野湯を楽しむ事にする。湯畑は左岸側で、上流側に源泉湧出地があるようで、温泉神社をお参りしてから遡上してゆく。大岩には赤ペンキで「ガスキケン」と書かれていた。野湯に入りに来る人に対しての土地所有者側の注意なのだろう。熱い湯が出ているところを見つけるものの、湯量に対しての硫黄川の水量がありぬるくて入れなかった。無理をすれば入れるが、雨の中に入るにはかなり厳しく諦める。楽しみにしていたのに残念と思いながら下ってゆく。

下側にもう一つ小屋があり、その手前で道が川側にオフセットする。その先に高さ4尺ほどの升があり、大量の湯が硫黄川に捨てられていた。滓を除去するようなものなのだろうと見つつ、流れ落ちる川面を覗くと、そこにテントが張られていた。靴も見えることから住人が中に入っているようであった。ここで考える。“川のギリギリの場所にテントを張っていることから、ここをよく知ったリピーターで通な人なのだろう。この人が上流側ではなくここに塒を構えるって事は、この付近で自然の湯壺があるってことになる。”そう思った。

テントの下流はすぐに岩穴がありトンネルになっている。ここは下流側と決めトンネルの先の左岸から崖を下って硫黄川に降り立つ。ゴルジュになった硫黄川は大水でも来れば逃げどころがない場所であった。沼平にそんな貯水するような場所は無かったのでとりあえずそのリスクはないと考えた。ただし水流は強い。触ると、みごと最良の適温だった。まま堪えられる流れの強さなので脱衣に入る。傘の下に荷物を入れ、タオルを持っていざ。

深いところで2尺くらいで、浅いには浅いが横になれば浸かれる深さであった。強烈なジャグジーの中に入っている感じで、飛沫が目に入り酸性で痛い。それもこれも野湯の楽しみ。少し気を抜くと下流側に流されそうにもなり、周囲の凸部に足を引っかけ、手で掴みながら入っていた。誰か通過すれば上から丸見えの場所。浅いので潜望鏡が見え隠れしてしまい、気にしつつ入っていた。カムイワッカ湯の滝や、地鉈温泉(式根島)などの海中温泉を利用したが、ここまで水流がある中は初体験で楽しいものであった。10分ほど浸かり、服を着て崖を駆け上がり登山道に戻る。ここは作業道と言った方がいいか、その昔は人工(にんく)が硫黄を担いでとった場所だろう、起伏の少ない水平動で進んでいた。

この作業道からは、白糸の滝が近くに見える。特に観瀑台のような場所はないので、全容がきれいに見えるのではなく、木々の向こうに見えるような感じであった。途中に少し道が抜けていたりするところもあるが、概ね良好で、抜けている場所も安全通過できる脇道となっていた。ケーブルの索道の駅があるが、これも硫黄搬送のためのもので、源泉地にあった木製容器がここでも見られた。その先僅かで駐車場に戻る。

車に戻り、着替えだすとそこに、途中に出会った女性が降りてきた。泥濘地でスリップしたようで、臀部をドロドロにしていた。それを見て少し迷うが、「途中で拾いますからゆっくり歩いていてください。」と伝える。こちらは風呂上りに着ていたものを着ただけなので温泉に入ったもののさっぱりしていない。真っ裸になり新しいものに着替える。女性に先に進んでもらったのは、このためもあった。駐車場の泥濘からの脱出は難なくできた。途中で女性を拾う。ズボンを履いているようだったので、汚れた雨具はひざまで下げて乗車してもらった。女性からは「変な人みたい」という言葉が発せられた。ウイットに富んだ人である。東京の方で、どうりでと一切の訛りがないのが頷けた。中の沢温泉街の小西食堂さんを紹介していただき、その前で女性を降ろす。

帰路東北道では、北関東道に入る手前の岩船ジャンクションで5台が絡む事故があり、5km進むの1時間半を要した。手前の栃木で降りてしまえばよかったが、これほどに足止めを食らうとは思わなかったわけで・・・。

戻る