奥多摩に行くにも奥秩父に行くにも、鬼石の「ふるさと通り」が出来たので便利に使わせてもらっていた。その途中に、「弁天山・桜山ハイキングコース入口駐車場」と書かれた看板が立つようになった。地形図を見ても弁天山の記述はなく、しばらくは見て見ぬふりをしていた。がしかし、新型コロナの騒がれる中、遠出がし辛くなると近場で遊び場を探さねばならない。だんだん未踏な場所が少なくなり、弁天山が気になる場所と変わった。

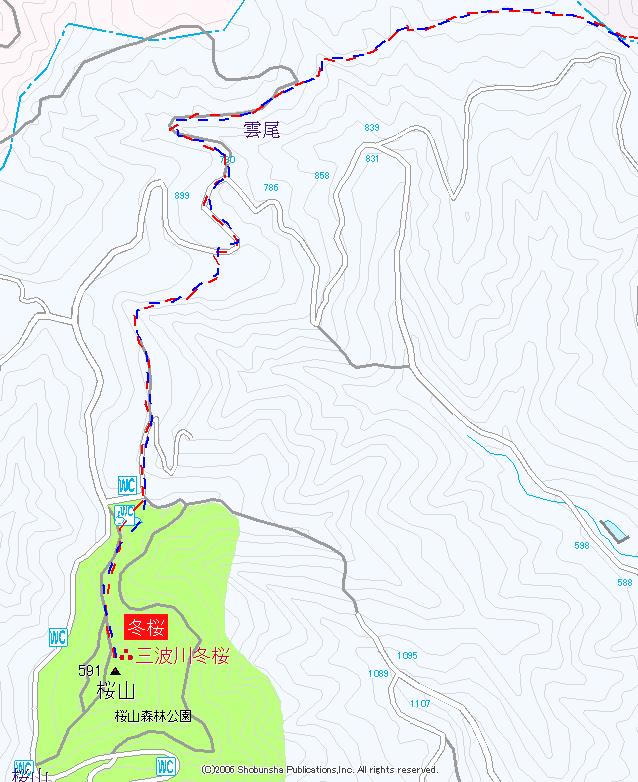

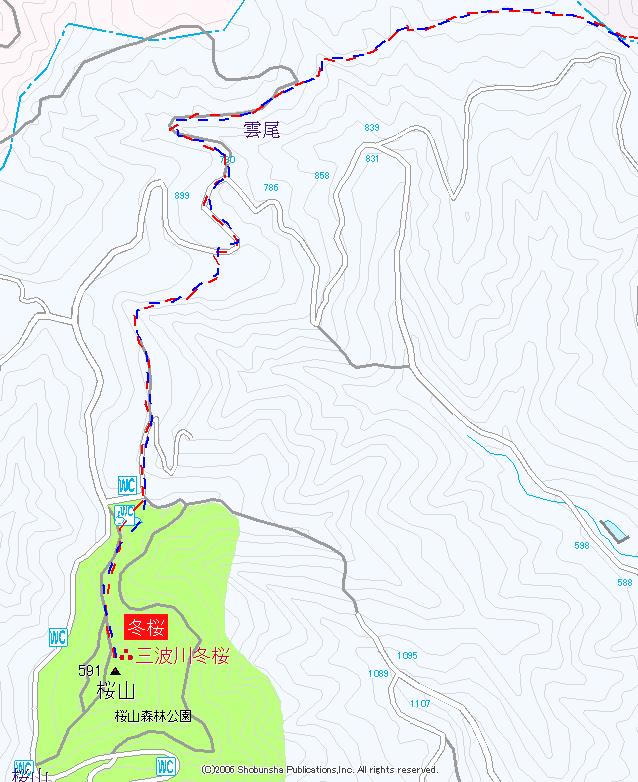

検索すると、藤岡市で立派なコースマップも作られており、有名山岳サイトにいくつも山行文も読めた。里山のお手軽コースと言うより、桜山を抱き合わせにした半日は十分楽しめる長めのコースとなっている。ここで、土曜日は天気は早い時間から崩れる模様。県境向こうの軽井沢は朝から雪予報なので、隣接する西上州も早くに降り出すと予想できる。そんな中、ニフティーは頑なに夕方から降る予報だった。

八塩地区の現地には6時前に到着した。駐車場は2箇所あり、ふるさと通り側とそこから西に入った分岐点に設けられていた。この分岐点には、杖や案内図があり、賑やかしい登山口となっていた。ここには「弁天山」表記が読めるが、主たる目的地は桜山となっている。従の位置取りで弁天山があるのだった。

6:41駐車場を出発し、集落内を西に登って進む。道標に「桜山⇔八塩温泉」とあるが、そこに弁天山表記は見られない。最初勘違いしており、弁天山に行くのとは別の桜山に向かうルートが存在し、違う場所を伝ってしまっているのかと思い込んでいた。そんな時に、右側に御倉御子神社の鳥居が見えてきた。せっかくなので参詣してゆく。

石段を登りきると、その先はグリップのいい露岩を踏む参道となる。そして門のような建物があり、潜り抜ける場所が狭いのでちょっと構えてしまう。抜けると境内で、振り返ると潜った建物は神楽殿であった。群青の彩色をした雲がとても奇麗だった。小ぶりな本殿は新しく、近年建て替えられたようだった。東側には、お神酒か甘酒を飲んだと思われる紙コップが散乱していた。年末年始に祭事が在ったのだろう。弁天山からの尾根末端部がこの神社であり、ここからの道が在るだろうと上に進んでみる。確かに上に行く道はあるのだが、15mほど進むと有耶無耶になった。単独なら突っ込むが、竹が蔓延り犬には負荷となる場所だった。本殿に戻り、西側の駐車場へと下って行く。神社の駐車場があり、3台~4台分のスペースがあった。

神社の西側分岐の所が、ハイキングコースマップでは駐車場となっているが、現在は路肩が崩れてロープが張られていた。1分ほど進むと本道に対する枝林道が判れ、道標に従い枝側へと進んで行く。枝林道に入って2分でまた枝道が現れ右折する。ここの道標は選ぶ道が少し判り辛い。車止めの先にブルーシートで覆った小屋が見える。小屋の中には窯が見られた。軽トラが通れそうな広い道幅で続き、それが少し絞られるといっぷく平の表示が見られた。

弁天山の場所は、山と言うより尾根の肩で、すこぶる展望のいい場所であった。ただしこの日は、その好展望を楽しめる天気ではなく、今にも泣きだしそうであった。1989年設置の同定盤があり、立派な東屋も建っていた。それら人工物の揃いようからは、しっかりと山頂の形態をしていた。弁天山の本当の最高所は何処なのかと北西に登って行く。緩い登り勾配を進んで行くと鳥居が現れ、弁財天が祀られていた。これがあっての弁天山と理解できた。

弁財天は、この場所にしてしっかりと作られており、社の周りが掘り下げられ石組みがされ、水を湛えられるようになっていた。弁財天らしい弁財天であった。進む尾根の右(北)に高みが見えてくる。この山塊の最高所はそこで、本来ならそこで弁天山とした方がいいように思えるが、弁財天が尾根上にあり、八塩地区から仰ぎ見ると、今の弁天山の場所が高みに見えるのだろう。北の高みは踏まないまでも、南の410m峰は踏んで382高点のコルへと降りて行く。ここからはややアップダウンを繰り返す。

551.6三角点の北側に等高線の広い地形がある。ルートはここを通っているが、この時季は落ち葉が深く堆積し、登山道が埋まり進路が良く判らなくなっていた。よく見るとピンクのリボンが導いており追って進む。不明瞭な通過点はここのみだった。林道に出合うと、その西側の尾根上に山の神が見られ、真新しい正月のお供え物が置かれていた。植林地の中の細い山道を伝うと、2回目の林道出合いとなる。各分岐には全て道標が立つ。

雲尾地区に出る頃には、やや本降りの様相となっていた。ここまでは樹林帯の中だったので、それほど濡れずに歩けたが、車道に出たら隠れる場所がなく進退を悩む。でもここまで進んで引き返すのではもったいない。濡れても桜山を踏んで戻ると決めた。ここのリンゴ園は廃業したのか、周囲にリンゴの木は見られなかった。カーブの場所から再び山道に入って行く。上に向かうに際し、谷を跨ぐのに高度を下げるのがややもったいない。

桜山公園の駐車場は閑散としていた。少し前は新型コロナを考慮して閉園していたが、今の状況を知らない。この園地は犬連れでいいのかどうかも知らなかった。軽トラがあり、管理人は登園しているようだったので、迷犬に脚側させながら池をめぐり園地内を登って行く。まだ若干の残り花があるが、カンザクラを愛でるには少な過ぎた。階段路を登りながら、20年前も急登に喘ぎながら登っていたことを思い出す。

桜山登頂。文和の板碑の屋根の下で、雨宿りをしながら朝食のヤキソバパンを分かち合う。さて帰路はどうしようかと考える。車道を歩いて周回する方法も取れるが、それでは濡れ量が多くなる。なるべく樹林帯を歩きたい。地形図に読める道は、そのほとんどが南に降りて行く。八塩地区に戻るには、北進が必要。山の神の場所からの林道を伝い、出来る限り北へ北へと戻ってみようと予定した。

帰りは展望台に立ち寄って行く。20年が経過し、ホームベース型のベンチはだいぶ朽ち疲れていた。駐車場まで戻り、再び山道へと進んで行く。強い降りにはならず幸いしているが、雨具の無い迷犬の服がどんどん濃い色に変ってきていた。プルプルと毛を震わして雨を拭う回数が増えていた。

雲尾地区を経て往路をトレースして行き、山の神を見たら、ここで東に進む林道へと進んで行く。進む林道を本道とすると、この先で北に分岐する林道が現れた。分岐点から見えるその道はだいぶ荒んでいるように野草が生えていたが、それらが枯れた季節なのでそれほど負荷にはならなかった。551.6三角点峰側に進んで行くので、もしかしたらそのピークを経ている道なのかと思ったが、西側山腹で行き止まりとなっていた。戻ろうかとも思ったが、551.6三角点の直下に位置し、ここまで来たなら踏んで行こうと予定を変える。

林道終点から山腹を適当に南に進むと、551.6から南に降りる尾根に乗ることが出来、尾根に乗ると道形が存在した。時折杭が見られ、地中にケーブルが埋まっているのが判った。となると上には共同アンテナがあり、南の大沢地区の共同アンテナと予想できた。落ち葉の堆積した道形を新雪をラッセルするように登って行く。

551.6高点に登頂。大ぶりな共同アンテナが立っていた。その東側にダンダラ棒が横になり、三角点の天面のみが顔を出していた。掘り出すと三等点であった。三角点はあるが、どう見ても肩の場所。北側に高みが続く。緩く登って行き、地形図の560m地点に立つ。特に山名は無いようだ。三角点の場所と8.4mも違っているようには感じなかった。ここで腕時計の高度計を確認し、再度三角点の場所に戻って確認した。6mの違いを示したので、8.4m差の誤差範囲とも思いたいが、この緩い尾根で2m差は大きい。

南に下って行くと、420m地点で林道に乗った。一帯は伐採工事中であった。もしかしたらここもメガソーラーになるのかもしれない。広葉樹を切り倒していた。地形図の実線路に乗った形で東に伝って進む。このまま進むと南に降りてしまう。地形図を睨みながら降りて行くと、409高点の平坦地形にはメガソーラーが出来ていた。ブーンと言う唸り音を聞きながら敷地を巻き込み東進してゆく。

360mの鞍部まで降りると、林道はそのまま東に続いていた。その林道上で作業しているのが見える。東のゴルフ場(現在はメガソーラー)側へと続いているようだった。この鞍部に北側に降りて行く林道が分岐していた。北側に戻りたいので、これは願ったり叶ったりで折れて行く。やや廃林道風な印象であったが、路面はさほど荒れていなかった。谷の右岸側を伝うように進み、出合う分岐は全て左に折れてみた。しかし290m地点で行き止まり。戻り途中から枝別れる側も見るが、その先も止まっているのが判った。300mの分岐点まで戻り東側に向かう道を選ぶも、ここも290m地点で行き止まりだった。こうなると360mの鞍部まで登り返さないとならないか・・・とも考えたが、ここまで八塩地区に近づきながら無駄なアルバイトはしたくなかった。

終点地から北に少し這い上がると、小尾根に山道が切られていた。この小尾根は地形図の水線が描かれる西側の尾根で、この切られ方なら、そのまま八塩地区に連れて行ってくれると思えた。がしかしそうは甘くなかった。深い谷の右岸側に出て、踏み跡があるので西側に進んでみる。どうもこれらは崖で降りられなかった獣が、地形の縁を歩いている獣道のようで、進む先で有耶無耶になった。地図からは東側に針葉樹林とゴルフ場があるので、道にありつけそうなので東に進んでみるも、さらに険しい地形となり谷底との高低差が増した。戻り次は水線の描かれない西側の谷に向かう。谷の左岸には畑マークがある。

深い谷の右岸側に出た場所まで登り返し、そこから北に谷を見下ろすと、斜面に踏み跡が見えた。そして谷向こうの北側には石積みが見え、渡渉点から這い上がるような道形も存在した。踏み跡を伝って降り、わずかな流れの谷を跨ぎ石積みの脇を這い上がって行く。間違いない人為的な地形で、上に踏み跡が続いていた。伝って登ると藪から出た場所には立派な道が存在した。道の延長線上の踏み跡を伝ってきた感じであり、八塩地区から下三波川地区を結ぶ山道が存在していたように思えた。

道の両側は石垣があり、荒んでいてもおかしくない場所でありながら、全くもってよく管理がされている道であった。進む先に民家があり、真正面が玄関だった。なんとも他人の敷地のど真ん中を歩いているようで、不法侵入しているようでバツが悪く、家の前の十字路を何も考えずに足早に東に折れた。東側には歩道幅しかなく車の通過は無理。山道風に切られたこの道は、途中の沢には橋も架けられていた。今は一軒のための道であるが、損傷の一切ない道で一軒が良く管理していることが伺えた。歩道幅しかないことが判ったので、一軒家への本道は西側に進んで水線を二つ跨いで御倉御子神社側に進む道と判った。

コンテナが置かれた場所で林道幅と出合い、ここには巡視路道標のようなプラスチックの杭が立っていた。橋は確かに巡視路らしい雰囲気があったが、送電線位置はもっと麓側であった。ちょうど舗装路の終点地で、ここから舗装路を降りて行く。出た場所は八塩館前だった。北に進み森下沢橋を渡らずに側道側から駐車場に戻る。

戻る