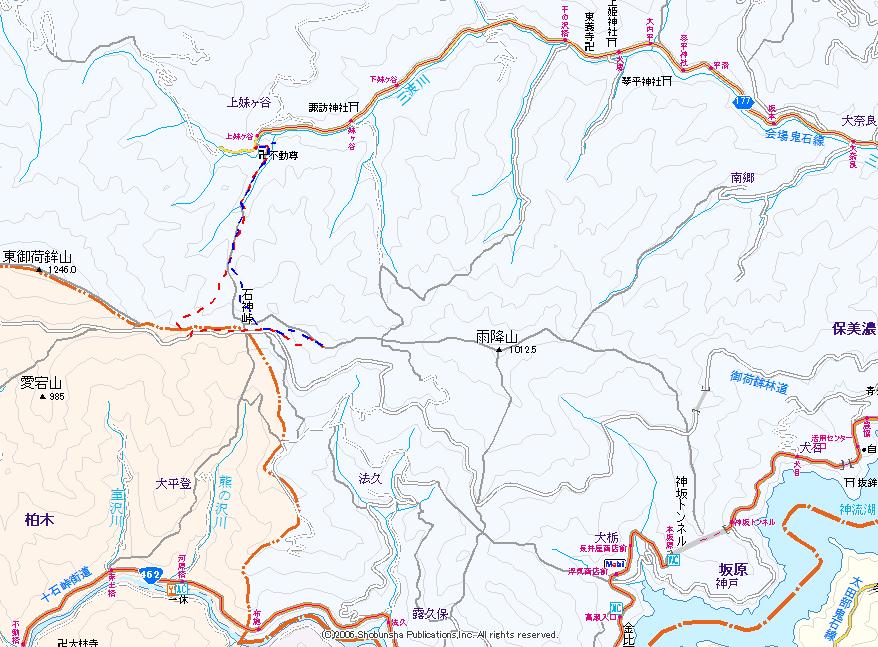

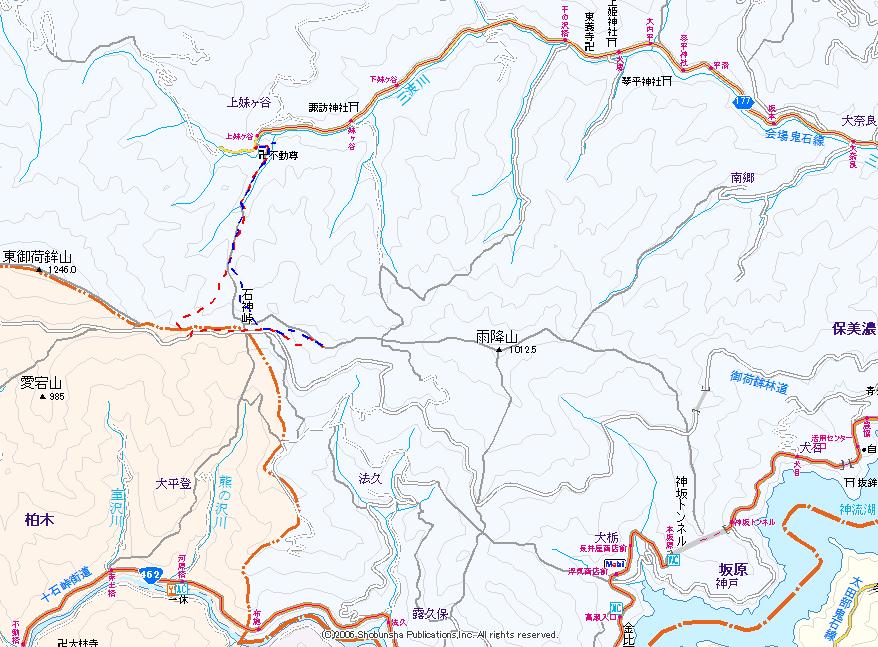

旧鬼石町の大鳥屋山が未踏になっていた。御荷鉾スーパー林道からアプローチすれば僅かな距離の場所であり、あまりにも短時間となってしまうので麓側から狙おうと思っていた。北の鬼石側からか南の万場側となるのだが、冬なので少しでも暖かい南を選びたいところであるが、いまだ伝っていない妹ヶ谷不動尊からの道が気になった。こちらの方が古来からの信心のルートに思えたのだった。

前週の登山口を見ながらふるさと通りを進み、桜山を巻き込むように会場鬼石線に入って行く。三波川沿いの117号は、路肩に除雪された雪が残るが、路面は乾いたまま妹ヶ谷地区に到着した。不動尊の駐車場に突っ込み夜明けを待つ。外気温はマイナス3℃、月明かりで明るい夜であった。

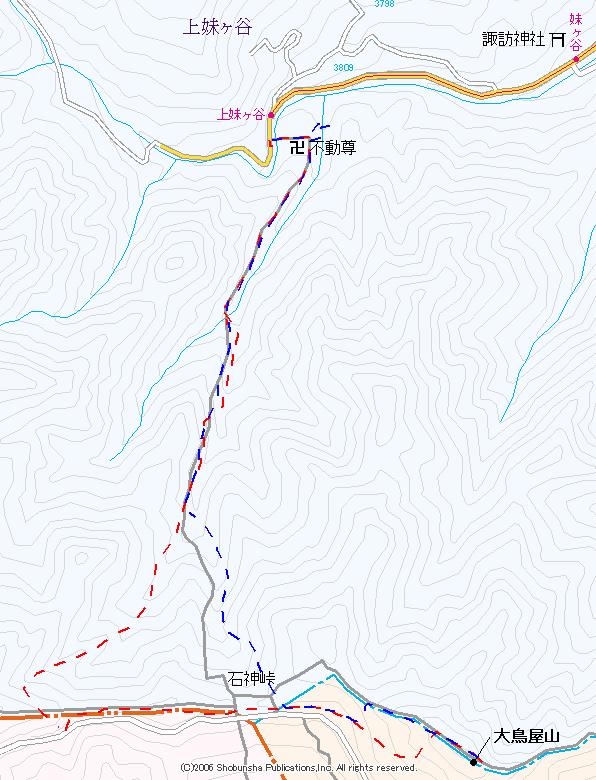

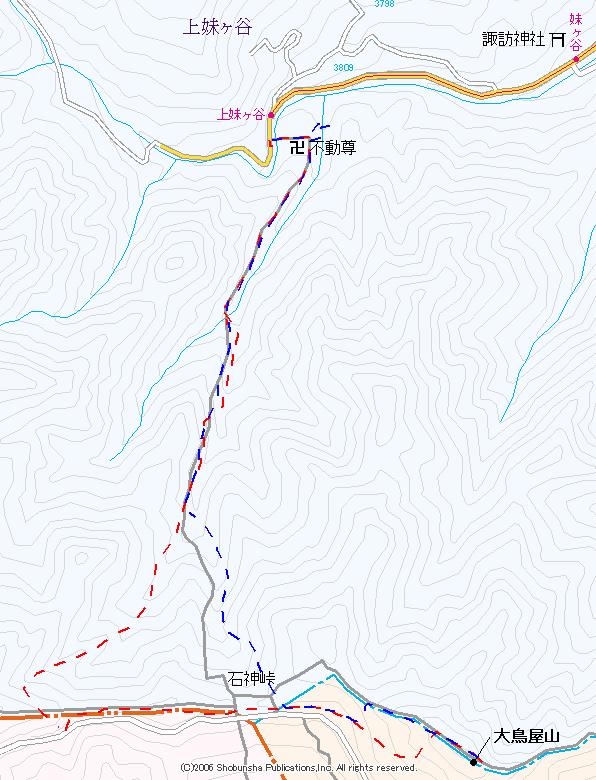

6:37行動開始。左岸側にはコース略図が掲げられ、もう一つ「御荷鉾山不動尊入口」の看板も見える。今日は東御荷鉾側であるが、西御荷鉾側の不動明王道(上日野)を歩いた時の様子が思い出される。小橋を渡ると道が分岐するが、絵図がありどちらも同じように不動尊へと連れて行ってくれるようだ。敢えて急な方を選んで進む。右手に建物が見え、鋭角に登る道を伝う。

妹ヶ谷不動尊は、予想していたよりはるかに立派な不動尊だった。この場所にしてここまで立派とは予想しなかった。本殿の彫刻が見事で、それにしばし見入ってしまった。ガラス窓の昭和な感じの社務所も、本殿と同じほどの大きさであった。檀家と言うか氏子と言うか、信者が多いことが判る。南側に細い通路があり、降りて行くと沢沿いの道に合流した。

タイガーロープが流してあったり、渡渉もあるが危険な場所はほとんどなく伝って行ける。変則的な進路の場所には道標が見られた。林道に乗り上げた場所には、標柱の杭のみ残っているが、進路を示す表示は無くなっていた。すぐ先で林道は沢を跨いで枝沢側へ進んでいる。ここも19号台風の影響か、左岸右岸共に道形は削られていた。この沢を跨ぐ場所には、枝沢に進路を促す道標がある。

林道は砂防堰堤用の作業道だったのか、舗装路も見られた。土石がその林道を覆う場所もあり、ここは林道下に導水管を通してあるが、大水の土石で詰まってしまい、林道を流れが跨ぐようになってしまっていた。流れは沢の中だけを荒らしただけなのか、右岸の階段路などは、状態がいいまま残っていた。「関東ふれあいの道」の白いプレートが時折下がっているのが見える。そのふれあいの道を伝っているが、時折ある枝沢の方も面白そうに見える。

ケルンのある渡渉点には、判読できない道標が下がっていた。進路は少し方向を変えるので右側へ行けと促していたのだろう。明瞭とは言い切れないが、迷うことなく道形を追って行ける。大きな行政の標識のある場所は、左の道は石神峠への道だろう。特に示すものは無かった。それを左に見て進むとだんだんと上の方が明るくなりスーパー林道が近いことが判る。スーパー林道の直下は、北斜面なので雪が融けずに結構残っていた。

スーパー林道に乗ったらすぐに、北側の細尾根へと這い上がって行く。最初こそ痩せているが、すぐに伝いやすい地面となる。伝っているとダンプの排気音が上がってきた。御荷鉾林道は冬季封鎖中であるが、工事をしているのか作業車が西へと通過して行った。車が通れるほどに雪がないとも言える。

この先は石神峠の場所を確認しようと思っているのだが、地形図に読める峠記号の場所は峠らしくなく、その東側に進んだ場所に名前の入ったプレートが打たれていた。ここからは尾根頂部を進むのではなく、神流町側である南側山腹に道形が存在し、そこに境界標柱のような赤い杭も伴っていた。何処に連れて行ってもらえるのかと期待していると、やや広い地形の場所で有耶無耶になり、落ち葉の堆積した斜面を尾根頂部へと這い上がって行く。地形図からは破線路が通っている場所であるが、雪の関係もあるがそれらしい筋は判らなかった。向かう先に円錐形の高みが見える。

大鳥屋山登頂。お手製の2枚の標識が出迎えてくれ、うち1枚は3回登頂した日付が裏に書かれていた。木々の間からの展望で、ある程度は風を防いでいるはずであるが、寒風が堪える。西に東御荷鉾山が望め、この時は踏む頭でいた。ヤキソバパンを迷犬と分けたら西に戻って行く。山腹の道形は往路に伝ったので、復路は尾根頂部を伝ってみる。西の910m峰の西斜面は切れ落ちており、進めるのはここまでで南に降りて往路の道形に乗る。

石神峠まで戻る。つい先ほどまで東御荷鉾山にと思っていたが、西進してしまうとここに戻っての下降は面倒に思うのは間違いない。ちょっと下に伝ってみたくなり、東御荷鉾山は端折ってしまうことにした。リボンが巻かれており、2箇所までは追えたが、その先は判らなかった。適当に降りて行くと、谷の右岸側に植林用の杣道が幾重にも切られている。細く水平に続くものが多い。少しづつ高度を下げながら伝いやすいものを選ぶのだが、道を伝う事に意識すると、なかなか高度を下げないのだった。下の方に行くと沢の右岸側にそれと判る太い道形が出てきて、伝って行くと見覚えのある分岐点に出た。石碑もあるが判読できなかった。

沢沿いを戻って行く。誰かと行き会うかとも思ったが、雪の上のトレースは、一人と一匹のものだけだった。不動尊まで0.5km地点で涸れ沢を跨ぎ林道に乗り、分岐道標の無い分岐点から林道幅を離れる。いつものことだが、迷犬は冷たさを感じないのか沢水の溜まった場所にバシャバシャと入って行く。水が好きなのだろう。

不動尊に戻ると賽銭箱を棒で弄っている男性が居た。普通に賽銭泥棒と見えたが、どうも落ち着いており雰囲気が悪人でない。私が見ている前でもまだ続けていた。その途中に参拝をすると、少し作業を停めて退いてくれ、何やらノートに記帳し始めた。間違いなく賽銭を麓に降ろす作業をしていたようだった。次は気になっていた不動滝を見に行く。参道途中にある道標に従い枝道に入って行く。しかし次の分岐で進路が判らなくなる。一帯から滝の音は皆無。上側の道を進んで行くと東屋の場所に出た。沢を見るも、滝らしい場所はない。分岐に戻り下側へと進んで行くと、その先に小さな道標があり滝への下降路が在った。降りて行くと、小さな小さな滝があった。不動滝だった。

来た道を戻り小橋を渡って駐車場に戻る。着替えを済ませ車を走らせると、先ほどの男性が車道沿いの植栽の剪定をされていた。管理する方が居て不動尊が奇麗に保たれているんだと判った。

戻る